【小腸の解剖】解剖学的構造から組織、消化・吸収の仕組み(生理機能)まで徹底イラスト解説

小腸は消化・吸収の中心的な役割を担う臓器ですが、その構造は「ただの長い管」ではありません。

広げるとテニスコート一面分にもなる広大な表面積を持ち、免疫の最前線としても機能します。

この記事では、臨床検査技師・細胞検査士としての視点から、小腸の解剖学的な区分、顕微鏡レベルの微細な組織構造、そして栄養素を吸収する生理機能まで、専門的かつ体系的に解説します。

初学者の方にも分かりやすく、かつ試験対策にもなるようポイントを絞って書いています。

この記事を読むことで、小腸がどのようにして食べたものを効率よく体内に取り込んでいるのか、その仕組みを深く理解できるはずです。

小腸の解剖(位置・長さ・3つの区分)

小腸の位置と長さ(胃と大腸の間)

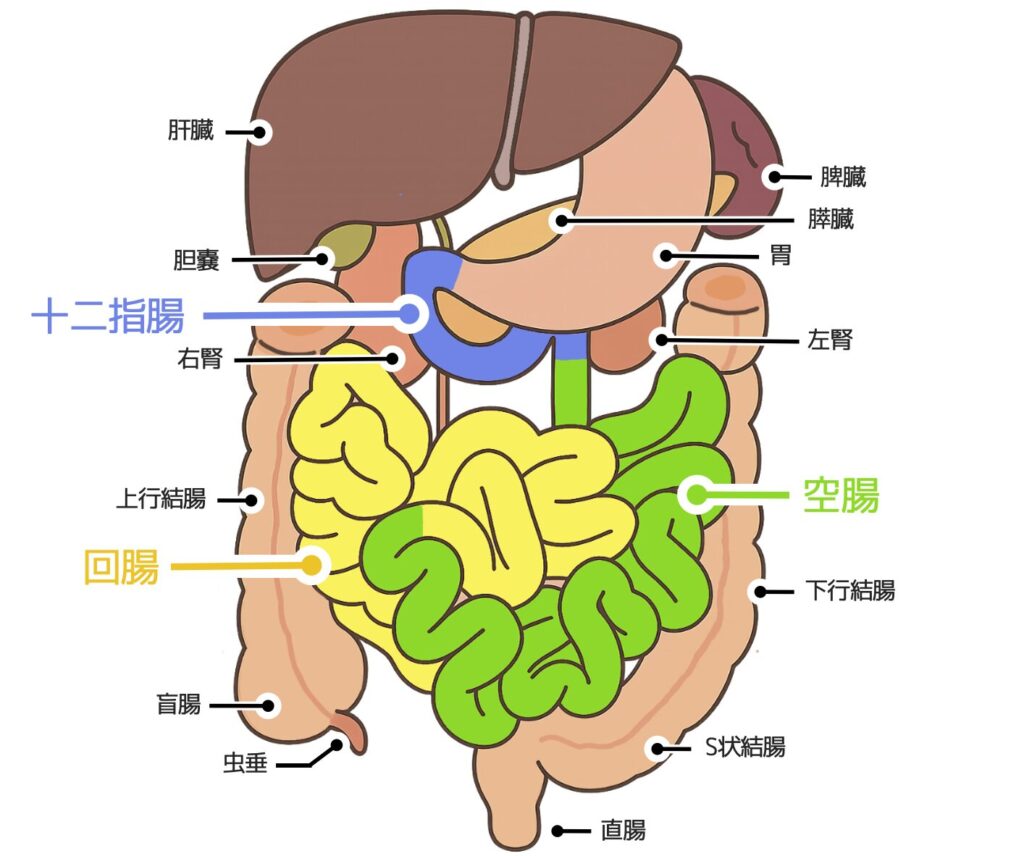

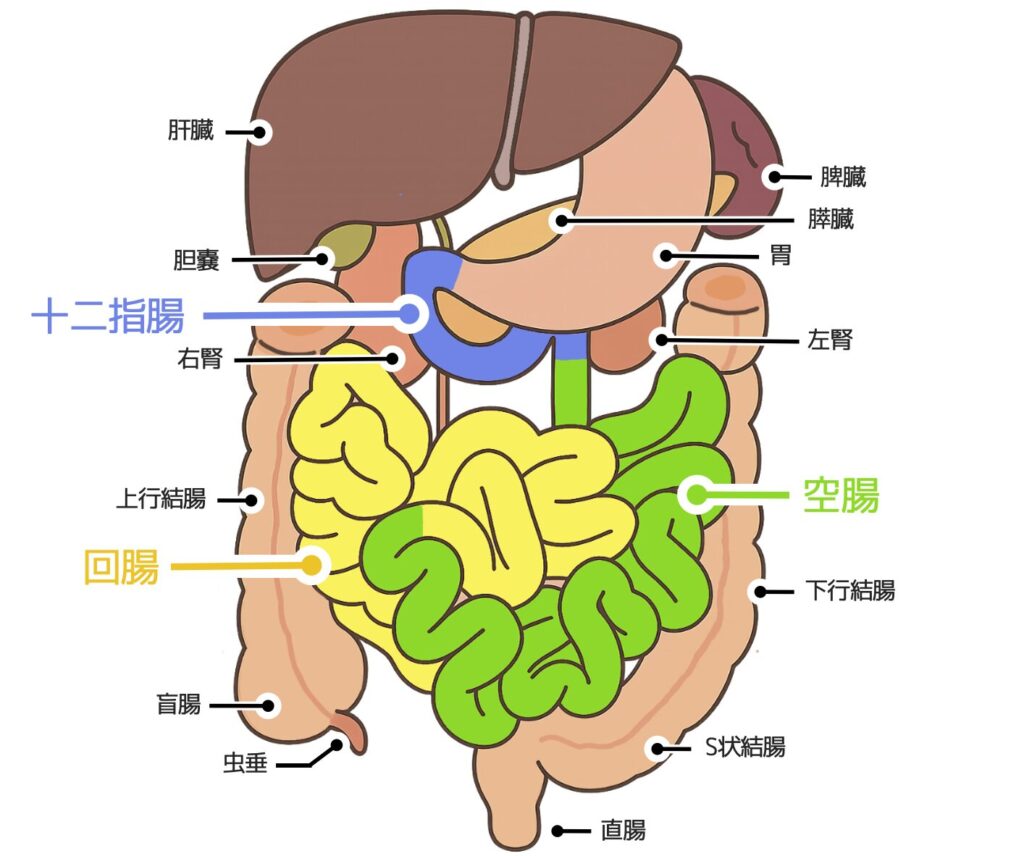

小腸は胃に続く消化管で、胃側から十二指腸、空腸、回腸の順に分けられます。

成人の場合、全長は6〜7mにも及びますが、生体では筋肉の収縮によりもっと短く収まっています。

解剖学的に重要なのは「腹膜との関係」です。

- 十二指腸

大部分は後腹膜に埋まっており(後腹膜臓器)、背中側に固定されています。 - 空腸・回腸

腹腔内に出てくるため腹膜に覆われ、腸間膜によって吊るされています(腹腔内臓器)。

十二指腸|幽門に続く小腸の始まり部分

十二指腸は胃の幽門から続く約25cm(指12本分)の消化管で、全体として「Cの字」のような形状をしています。

このC字の湾曲部分に、膵臓の頭部(膵頭部)がピタリとハマり込んでいます。

十二指腸の入り口は少し膨らんでおり、十二指腸球部と呼ばれます。

球部を含む最初の部分は「上部」とも呼ばれ、第一腰椎の高さに位置します。

ここには潰瘍(十二指腸潰瘍)が好発するため、臨床的にも非常に重要な部位です。

上部の次は下へと向かう「下行部」となり、ここに消化のメインとなる開口部が存在します。

大十二指腸乳頭(ファーター乳頭)に膵管と胆管が開口する

十二指腸下行部には、主膵管と総胆管が合流して開口する大十二指腸乳頭(別名:ファーター乳頭)があります。

ここから、強力な消化酵素を含む「膵液」と、脂肪の乳化を助ける「胆汁」が十二指腸内へ勢いよく分泌されます。

ちなみに、大十二指腸乳頭の少し上には副膵管が開口する小十二指腸乳頭がありますが、こちらは機能的に主役ではないことが多いです。

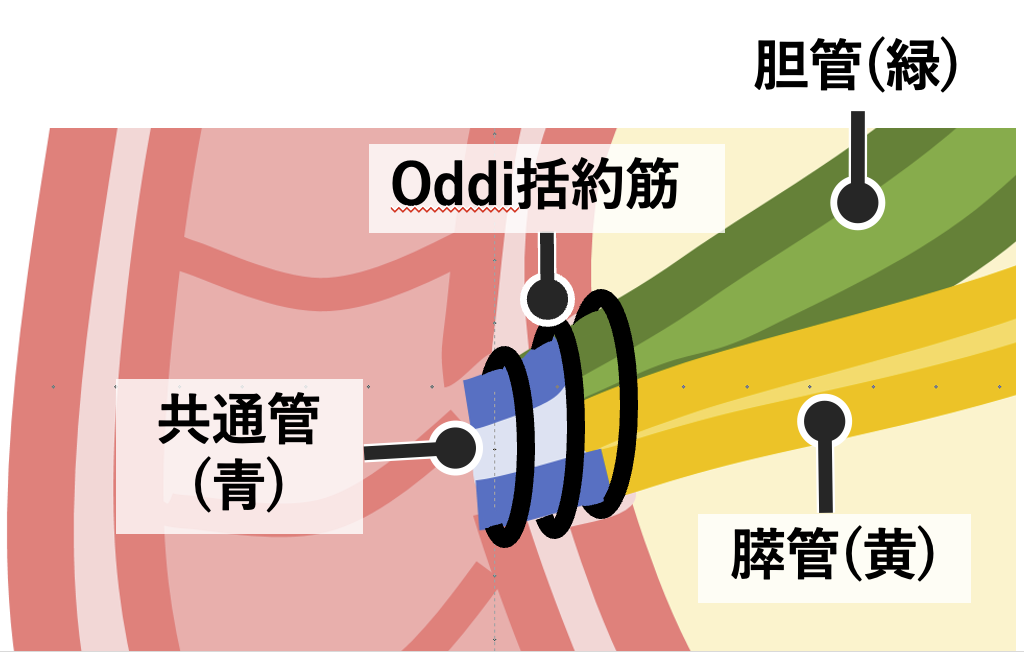

大十二指腸乳頭の構造の理解も非常に重要です。

通常、胆管と膵管は十二指腸の壁の中で合流し、出口をOddi(オッディ)括約筋という筋肉が取り囲んでいます。

総胆管と主膵管が合流してファーター乳頭から出る様子と、オッディ括約筋の構造。

この筋肉が弁の役割を果たし、腸液の逆流を防いだり、胆汁の排出タイミングを調整したりしています。

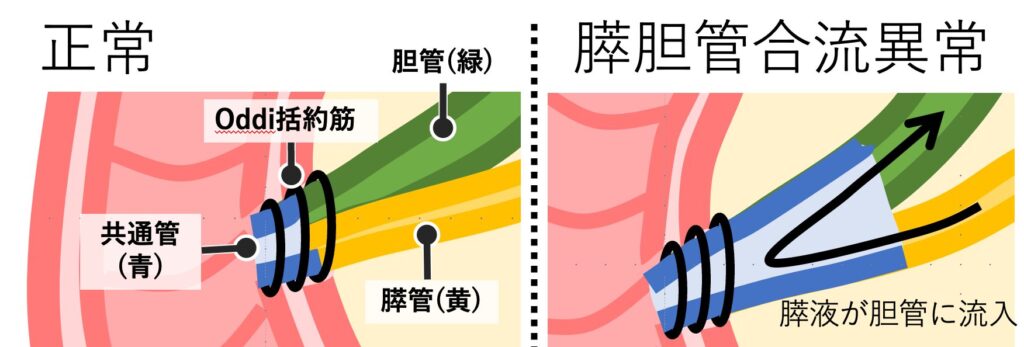

十二指腸壁外で胆管と膵管が合流する膵胆管合流異常症では、Oddi括約筋が収縮すると膵液は胆管に流入し胆道癌のリスクが高まります。

この合流の仕方に生まれつき異常がある場合(膵胆管合流異常症)、オッディ括約筋の機能が働かず、膵液が胆管内に逆流してしまいます。

膵液は強力なので胆管を傷つけ、将来的に胆道癌のリスクが高まることが知られています。

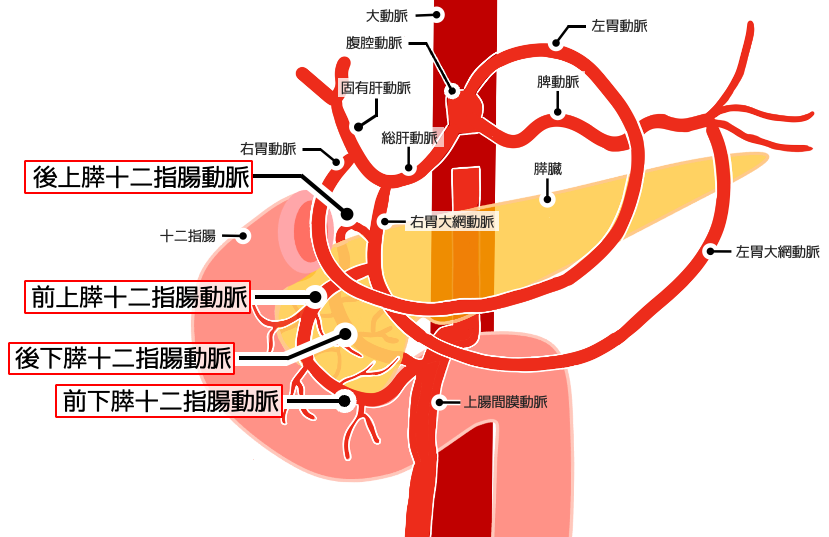

十二指腸は膵十二指腸動脈から栄養される

十二指腸を養う血管は、腹腔動脈由来と上腸間膜動脈由来の血流が交わる場所です。

主な動脈は上・下の膵十二指腸動脈です。

これらが膵頭部を前後からアーチ状に取り囲むように走行し、十二指腸と膵臓の両方に酸素を届けています。

空腸と回腸|明確な境界線はない?

十二指腸を過ぎると、トライツ靭帯(十二指腸提筋)を境にして空腸へと移行します。

空腸と回腸の間には「ここからが回腸」という明確な解剖学的境界線はありません。

一般的に、近位側の2/5を空腸、遠位側の3/5を回腸と呼びます。

- 空腸

主に左上腹部。

壁が厚く、血管が豊富で赤みが強い。 - 回腸

主に右下腹部。

壁は薄く、血管はやや乏しい。

最大の特徴はパイエル板(集合リンパ小節)が多いこと。

「空腸」という名前は、死体解剖を行った際に中身が空っぽであることが多かったため名付けられたとされています。

一方、「回腸」は、ぐるぐると回って(とぐろを巻いて)見えることから名付けられたとされています。

小腸の共通組織構造(表面積を広げる微細構造)

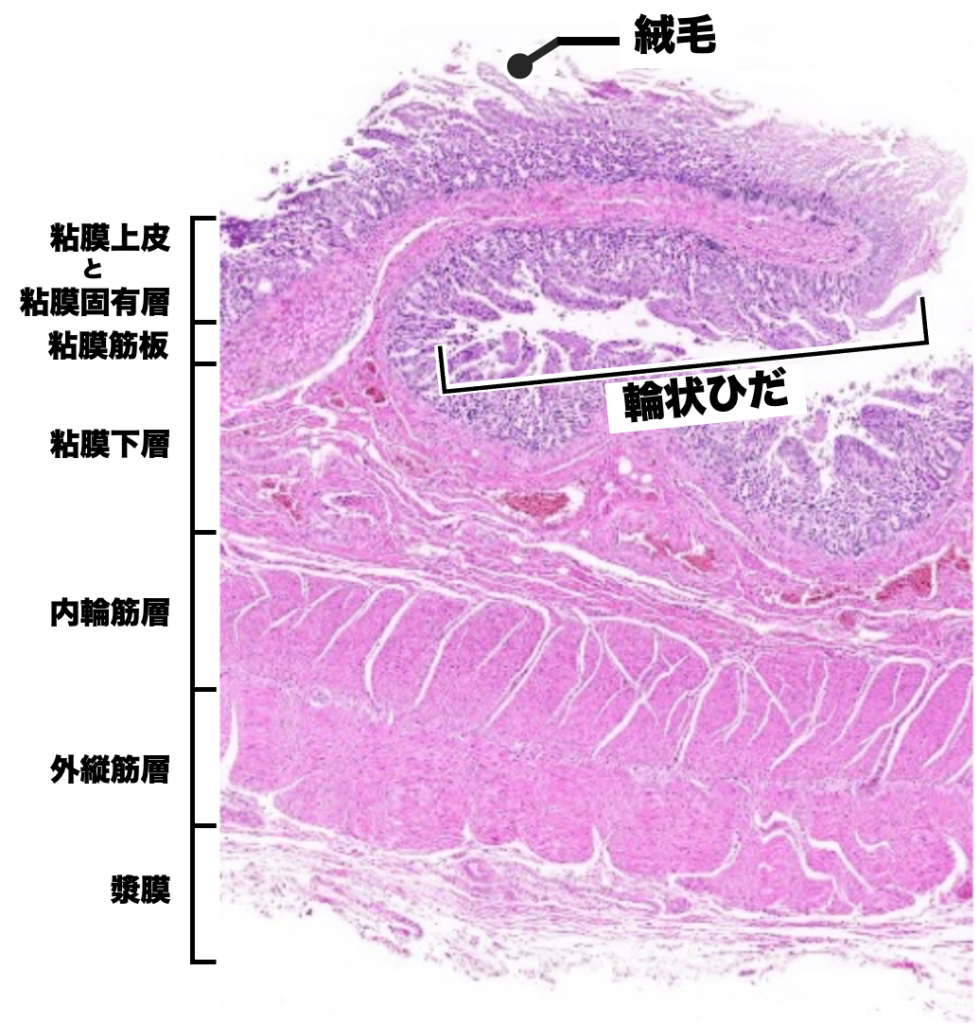

ここからは、顕微鏡で見た時の組織の見え方についてです。

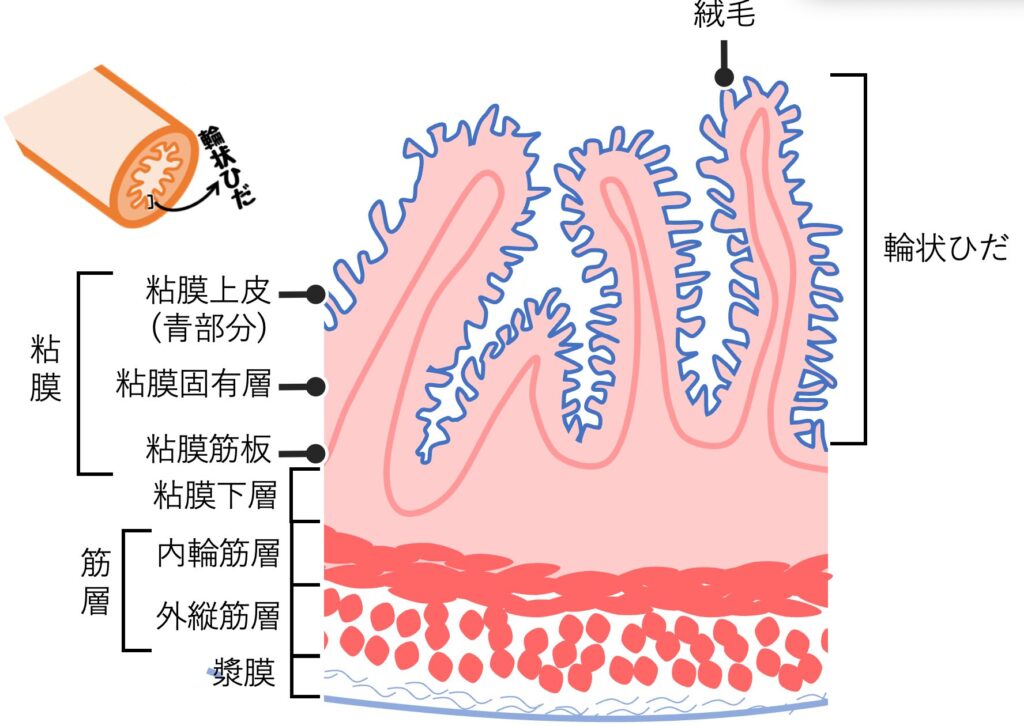

小腸が「吸収の臓器」として優秀な理由は、表面積を拡大する3つの構造にあります。

輪状ヒダや絨毛、さらに粘膜上皮・粘膜固有層・粘膜筋板などの層構造がわかるもの。

上図のように、小腸壁は内側から

- 粘膜

- 粘膜上皮

- 粘膜固有層

- 粘膜筋板

- 粘膜下層

- 筋層

- 内輪筋層

- 外縦筋層

- 漿膜

という層構造でできています。

特に重要なのは、消化吸収を直接担う粘膜の構造です。

表面積を広げる3段階の構造(輪状ヒダ・絨毛・微絨毛)

小腸の粘膜は平坦ではなく、輪状ヒダ、絨毛、微絨毛の3構造によって立体的になっています。

この3構造により、平坦な場合と比べて表面積が約600倍、広さにすると約200㎡(テニスコート1面分)にもなります。

- 輪状ヒダ

肉眼でも見えるヒダ構造。 - 絨毛

粘膜表面に密生する指のような突起(約1mm)。 - 微絨毛

細胞ひとつひとつの表面にある微細な突起。

電子顕微鏡レベルの構造。

絨毛の内部構造:毛細血管と中心乳糜管

絨毛の中身(粘膜固有層)には、吸収した栄養を運ぶための2つのルートが走っています。

- 毛細血管網(細動脈・細静脈)

糖やアミノ酸などの「水溶性」の栄養素を受け取る。 - 中心乳糜管(ちゅうしんにゅうびかん)

絨毛の中央を走る1本の太いリンパ管。

主に「脂質」を受け取る。

腸腺(リーベルキューン腺)と小腸上皮の構成細胞

腸陰窩(リーベルキューン腺)を構成する各種細胞(パネート細胞、内分泌細胞など)の詳細イラスト

絨毛の根元には、リーベルキューン腺(腸陰窩)と呼ばれる深い窪みがあります。

ここから新しい細胞が生まれます。

ここで生まれた新しい細胞は、エスカレーターのように絨毛の先端へ向かって押し上げられ、数日で役割を終えて脱落します。

このターンオーバーの速さは人体でもトップクラスです。

試験で重要な細胞は以下の4つです。

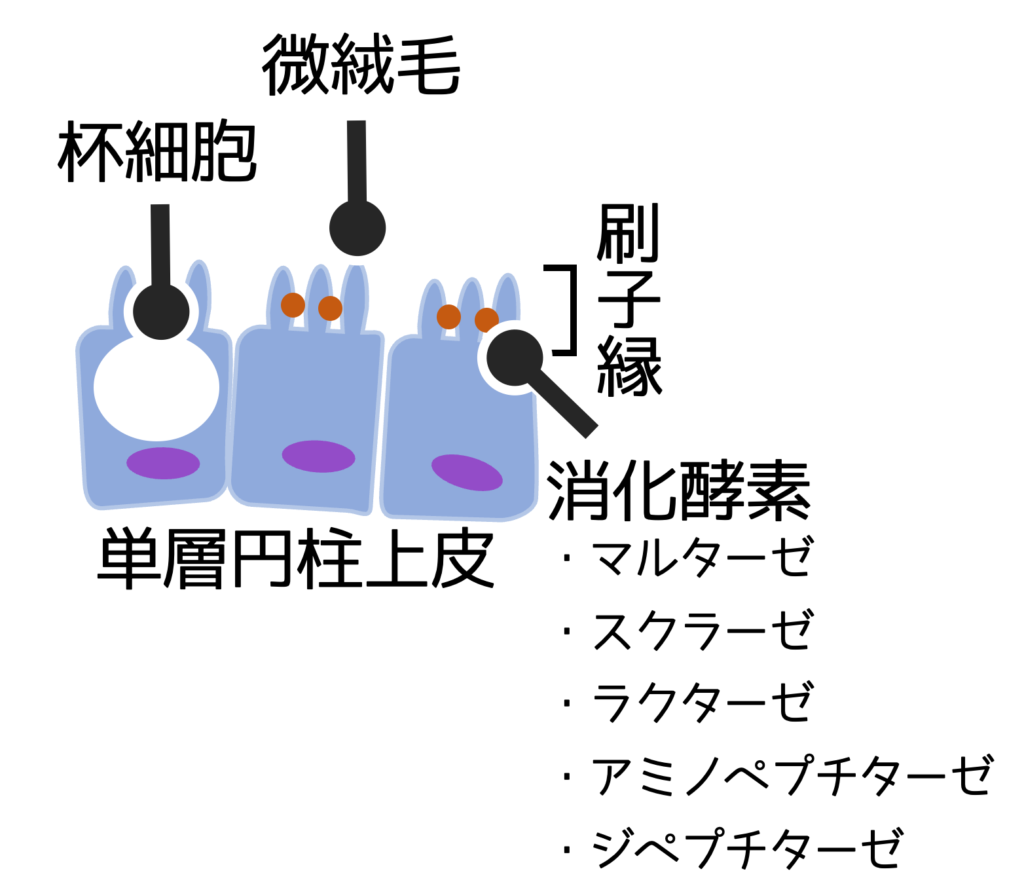

- 吸収上皮細胞

最も数が多い細胞。

表面に微絨毛(刷子縁)を持ち、栄養の吸収と「膜消化」を行う。 - 杯細胞

粘液を分泌して腸管を保護し、便の通りを良くする。

顕微鏡で見るとワイングラス(杯)のような形に見えるためこう呼ばれる。 - パネート細胞

陰窩の底部に存在し、リゾチームなどの抗菌物質を分泌する。

組織像では、赤い顆粒を持つ細胞(好酸性細胞)として目立つ。 - 内分泌細胞

セクレチンやCCK(コレシストキニン)などのホルモンを分泌し、消化液の分泌を調節する。

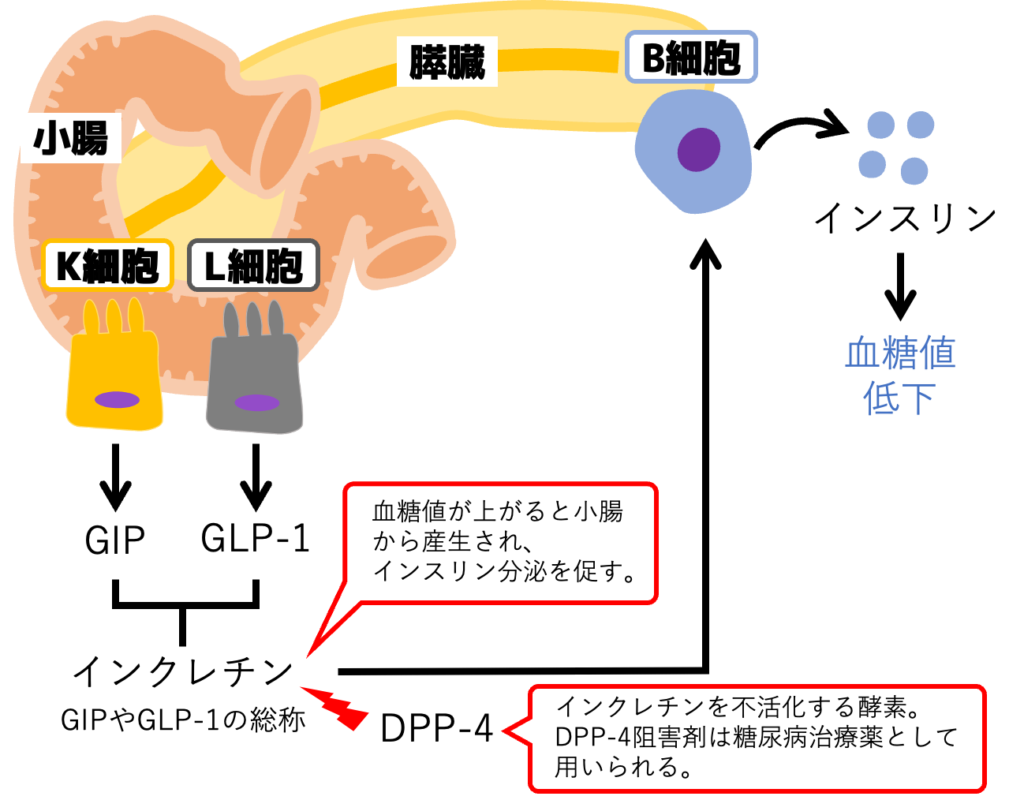

※GIP

gastric inhibitory polypeptide

glucose-dependent insulinotropic polypeptide

※GLP-1

glucagon-like peptide-1

インクレチンとインスリンとDPP-4の関係

上記の「K細胞」や「L細胞」は糖尿病治療に関わる重要な細胞。

食事をして小腸に栄養が入ると、これらの細胞からインクレチン(GIP・GLP-1)というホルモンが分泌されます。

これは膵臓に指令を送り、「血糖値が上がるからインスリンを出して!」と促す役割を持っています。

上図にあるように、インクレチンはすぐにDPP-4という酵素によって壊されてしまいます。

そこで、「DPP-4を邪魔する薬(DPP-4阻害薬)」を使うことで、インクレチンを長持ちさせ、インスリンをしっかり出させて血糖値を下げる。

この阻害薬は主に2型糖尿病治療に用いられます。

小腸の生理(主な働き)

小腸の「消化」機能(膵液・胆汁と膜消化)

消化には2つのステップ(管腔内消化と膜消化)があります。

管腔内消化

まず、十二指腸や空腸の中で、膵液中の酵素(アミラーゼやトリプシンなど)によって栄養素が大まかに分解されます。

これを管腔内消化と呼びます。

しかし、これだけでは分子が大きすぎて吸収できません。

そのため、次に膜消化が行われます。

膜消化

管腔内消化のあと、小腸吸収上皮細胞の微絨毛(刷子縁)に存在する酵素(マルターゼ、ペプチダーゼなど)による消化が行われます。

ここにある酵素によって、栄養素は吸収される直前に最終分解される。

これを膜消化と呼びます。

栄養素は細胞に入る直前で、微絨毛にある酵素によって最終分解されて取り込まれます。

小腸の「吸収」機能(三大栄養素の吸収経路)

吸収された栄養素が「血管」へ行くか「リンパ管」へ行くか。

これは生理学の試験で最も狙われるポイントです。

血管ルート(水溶性栄養素)

炭水化物(糖)、肉(タンパク質)、水溶性ビタミン、ミネラルなどは、水に溶けるため絨毛の「毛細血管」に入ります。

最終的に「門脈」を通って肝臓へ行くと覚えてください。

その後肝臓で処理されてから、全身へ配られます。

糖質(炭水化物)の流れ

食事から摂取した炭水化物が単糖類まで分解され、小腸で吸収されて肝臓に届くまでの流れを示した図。

糖質は分解されて小腸で吸収され、小腸の毛細血管に入っていきます。

最終的に門脈に集まり、肝臓にグリコーゲンとして貯蔵されます。

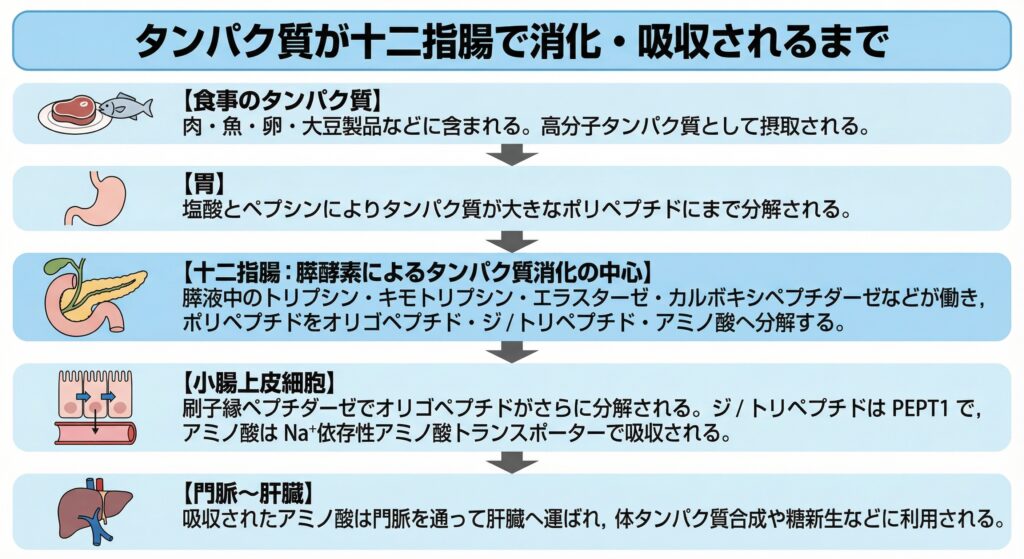

タンパク質(アミノ酸)の流れ

胃での初期消化から始まり、十二指腸における膵酵素による本格的な分解、そして小腸上皮での最終的な消化・吸収を経て、アミノ酸が肝臓へ送られるまでの主要なステップを示す

タンパク質は分解された後、小腸で吸収され毛細血管に入っていきます。

その後は糖と同じく門脈に集まり、肝臓に運ばれます。

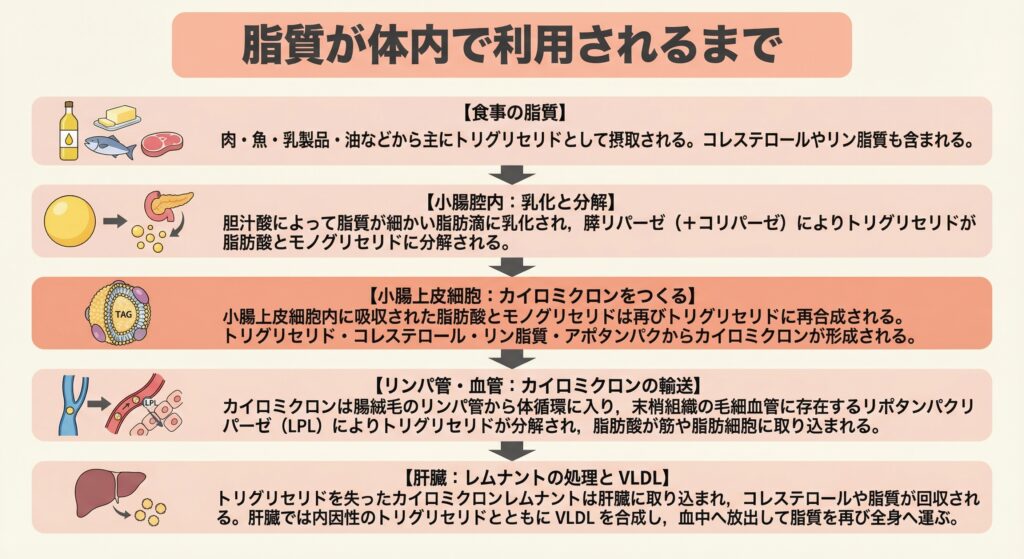

リンパ管ルート(脂溶性栄養素)

水に溶けにくい脂質がどのように消化・吸収され、「カイロミクロン」というリポタンパク質の形でリンパ管・血管を経由して全身へ運ばれるか、その複雑な流れを視覚化した図

脂質は分解されて脂肪酸やモノグリセリドになり、小腸に吸収されます。

その後、小腸上皮細胞内で「カイロミクロン」という粒子に再合成されます。

これは分子が大きいため毛細血管には入れず、中心乳糜管(リンパ管)に入ります。

糖とタンパク質は血管に入るためここが大きく異なります。

その後、胸管を通って静脈角から全身循環に入ります。

小腸で吸収した栄養素の多くはすぐ門脈から肝臓に入りますが、「すぐには肝臓を通らずに全身へ回る」のが脂質の大きな特徴です。

最終的にはカイロミクロンが肝臓に取り込まれます。

【重要】鉄、ビタミンB12、胆汁酸の吸収部位

以下の栄養素は吸収される場所が、試験頻出ポイントです。

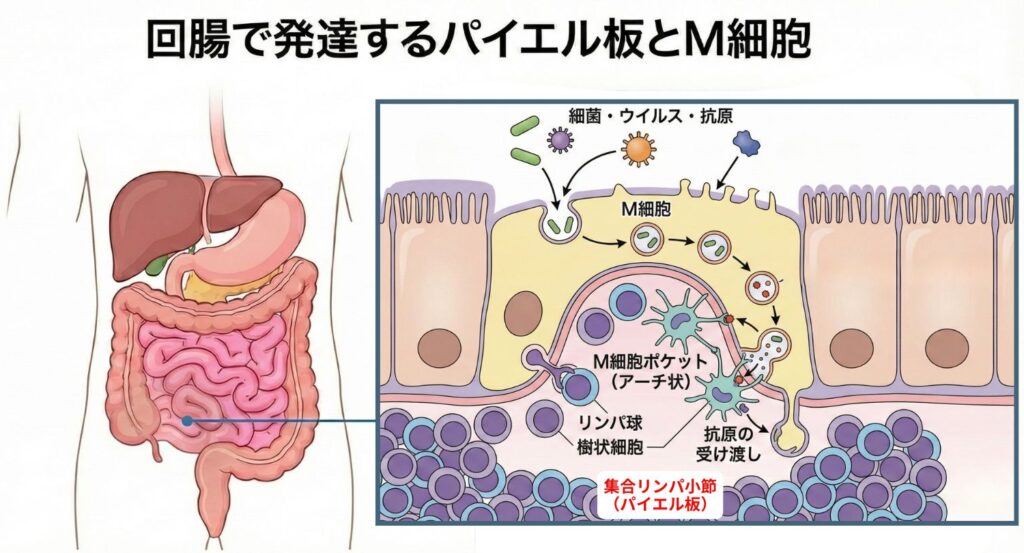

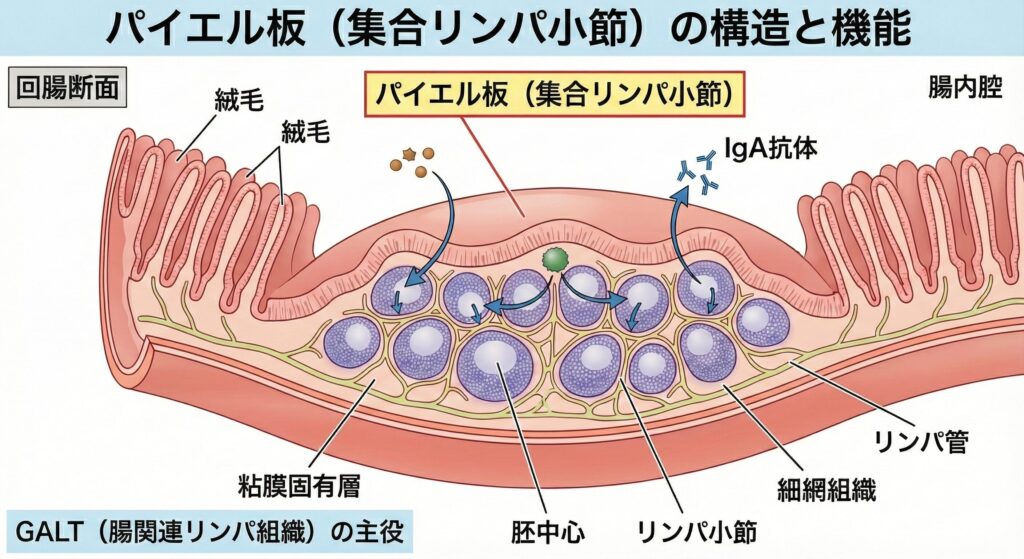

回腸で発達するパイエル板とM細胞

小腸の回腸部分に存在する免疫組織「パイエル板」と、その表面で抗原の取り込み口として働く「M細胞」の拡大図を示す

小腸は栄養素の消化・吸収を行う主要な器官ですが、外界から侵入する病原微生物や異物(抗原)に常にさらされる部位でもあります。

そのため、小腸、特に回腸には腸関連リンパ組織(gut-associated lymphoid tissue ;GALT)の中枢を担う発達したリンパ組織が存在します。

それがパイエル板と、その表面に位置するM細胞です。

免疫細胞の集合拠点「パイエル板」

回腸には、肉眼でも確認できる平坦な小判状の隆起が散在しています。

これがパイエル板(集合リンパ小節)です。

パイエル板はリンパ球が密集した「リンパ小節」が多数集合して形成された組織です。

通常小腸粘膜には絨毛が見られますが、パイエル板の表面では欠如しているのが特徴です。

内部には胚中心を持つ活発なリンパ小節が並び、周囲を血管やリンパ管網が取り巻いています。

この組織は、腸管内から侵入する抗原に対する防御反応の拠点として機能し、特に粘膜免疫において重要な役割を果たすIgA抗体の産生を促進する場となっています。

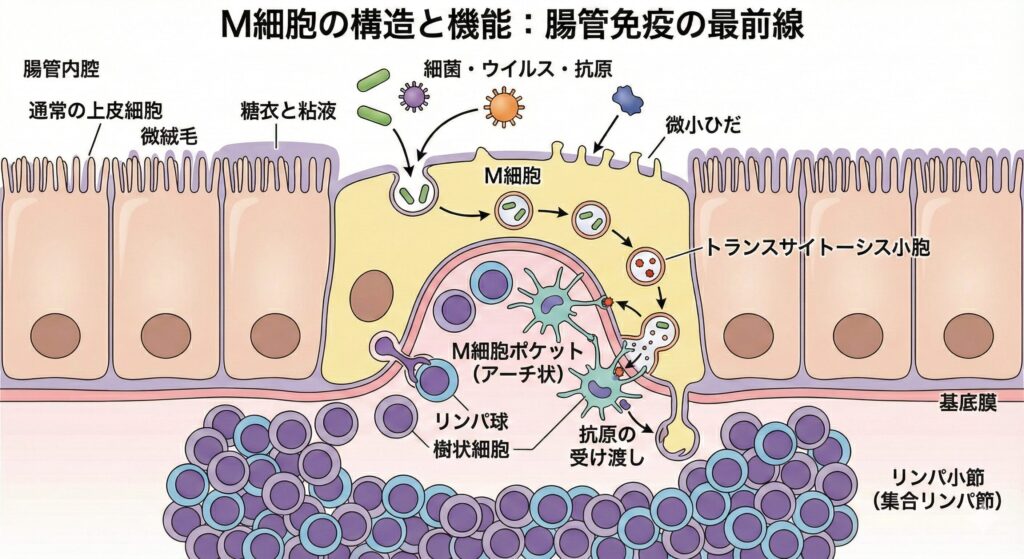

抗原情報の取り込み口「M細胞」

腸管免疫の最前線 特徴的なアーチ状のポケット構造を持ち、リンパ球や樹状細胞と密接に連携して抗原情報を取り込む様子。

パイエル板を覆っているドーム状の上皮層には、通常の吸収上皮細胞の間に、「M細胞」と呼ばれる特殊な細胞がモザイク状に配置されています。

M細胞は微絨毛がなく、微小ひだ(Microplecae)を持つため、その頭文字をとってM細胞と名付けられました。

M細胞は、腸管免疫における抗原の「取り込み口」として機能する特殊な上皮細胞です。

その構造には以下のような特徴があります。

- 表面構造

通常の上皮細胞に見られる密な微絨毛や厚い糖衣(粘液層)が発達しておらず、代わりに短い微小ひだ(Microplicae)が存在する。

これにより、腸管内の細菌やウイルスなどの粒子状抗原が細胞表面に接しやすくなっている。 - ポケット構造

細胞の基底側(下側)が深く陥入し、大きなアーチ状のポケットを形成している。このポケット内には、リンパ球(T細胞、B細胞)や樹状細胞といった免疫細胞が入り込み、M細胞と密接に接触している。

M細胞は腸管内の抗原をエンドサイトーシスによって積極的に取り込み、分解することなくトランスサイトーシス(細胞内輸送)によって基底側のポケットへと輸送します。

そして、ポケット内で待機する樹状細胞などの抗原提示細胞に抗原を直接受け渡します。

このM細胞による抗原の取り込みと免疫細胞への受け渡しが引き金となり、直下のパイエル板において効率的な免疫応答が開始されます。