【国試対策】炎症の全体像をイラスト解説!急性・慢性から特異性炎まで完全理解!

ここでは炎症をイラスト解説しています!

炎症も特異性炎も全部解説してるから試験対策に使ってね!

国試に出る炎症の種類

国試対策としてまず次の4つを理解しよう。

- 急性炎症

- 慢性炎症

- 炎症の徴候

- 特異性炎(肉芽腫性炎)

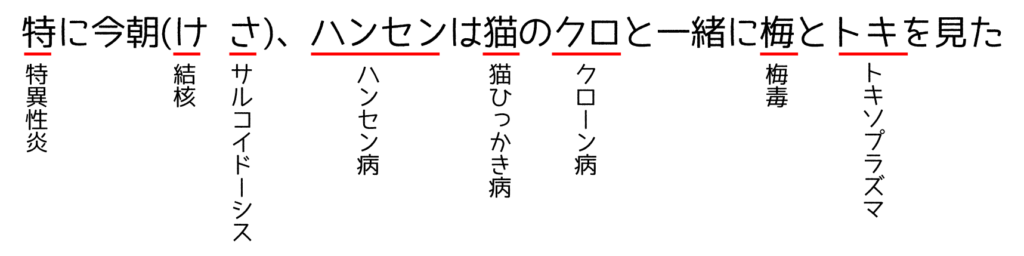

【ゴロあり】

炎症とは刺激への反応のこと

炎症とは【身体内外からの様々な有害刺激に対して起こす防御反応】のことです。

炎症によって細菌などと戦え、傷を治すことができます。

上図のように

- 城(身体の一部)が菌などに壊され

- アラート(サイトカイン)が鳴り

- 兵隊(炎症細胞)がやってくる

この❶〜❸が炎症のイメージです。

炎症を引き起こす原因(刺激)大きく3つある

炎症を起こす刺激には以下の3種類に大別されます。

国家試験でも問われる基本的な分類なので、押さえておこう!

- 生物学的刺激

- 細菌

- ウイルス

- 真菌

- 寄生虫

- 物理学的刺激

- 放射線

- 紫外線

- 外傷

- 熱傷(やけど)

- 凍傷

- 化学的刺激

- 医薬品

- 強酸や強アルカリなどの薬品

- 昆虫毒

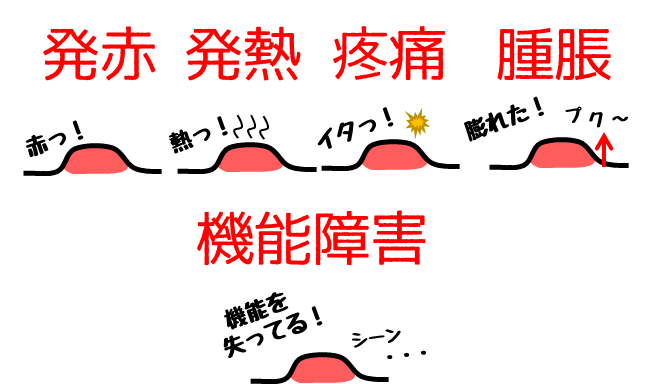

炎症は5つの徴候がみられる

炎症が起きると4つの特徴的なサインがみられます。

それを炎症の4徴候と呼び、それにもう一つプラスされた【5徴候】が今は一般的です。

- 発赤:皮膚が赤くなること

- 熱感:その部位が熱を持つこと

- 腫脹:組織が腫れあがること

- 疼痛:痛みを感じること

- 機能障害:その部位が正常に機能しなくなること

炎症の5徴候が起きる理由

- 発赤・熱感

血液を現場に大量に送り込むため、血管が拡張して血流が増加することで起こる。 - 腫脹

血管の壁の隙間が広がり、白血球や血漿成分が血管の外に出ることで起こる。 - 疼痛

組織の損傷や炎症細胞が出す化学物質が痛みセンサーを刺激することで起こる。 - 機能障害

これらの反応の結果として、その部位は正常な働きが妨げられ機能障害に至る。

急性炎症と慢性炎症を分かりやすく解説

炎症のプロセスは、その経過時間と主役となる細胞によって、大きく「急性炎症」と「慢性炎症」の2つに分けられます。

まず急性炎症から解説します。

急性炎症は素早くおこる初期の防衛

急性炎症とは、有害な刺激に対して身体が最初に起こす、迅速で短期間の防御反応です。

敵(刺激)の侵入をいち早く察知し、最前線に白血球などを送り込んで拡大を防ぐのが目的。

「発赤・熱感・腫脹・疼痛」といった徴候は、主にこの急性炎症のプロセスで顕著に見られます。

急性炎症の主役は「好中球」

急性炎症の主役は、白血球の一種である好中球です。

血液中の白血球の約60%を占める最も豊富な細胞で、炎症の現場に真っ先に駆けつけます。

- 遊走が早い

遊走とは炎症の場に移動することで、好中球は一番に到着する - 貪食能がある

細菌などの異物を取り込んで分解する能力

抗原提示能はない - 殺菌能がある

取り込んだ異物を、酵素や活性酸素を用いて殺菌する - 寿命が短い

寿命は数時間〜数日で、役目を終えると死んで膿(うみ)の主成分となる

急性炎症は赤く、腫れて、痛くなる

急性炎症は主に以下の3つのステップで進行します。

この流れが、そのまま炎症の5大徴候に繋がります。

●STEP1

血管反応(血管の拡張と透過性の亢進)

刺激を感知すると、まず刺激周辺の血管が反応します。

- 細動脈の拡張

刺激場所に大量の血液を送り込むため、血管が拡張し、血流が増加。

これにより、皮膚表面が赤く見え(発赤)、熱を持つ(熱感)。 - 血管透過性の亢進

血管内皮細胞の間に隙間ができ、血液中の液体成分(血漿)やタンパク質が血管の外(組織間)に漏れ出す。

これを滲出といい、この液体によって組織が腫れあがります(腫脹)。

●STEP2

ケミカルメディエーターの放出

ケミカルメディエーターを放出し、血管反応を引き起こして炎症を促進させる。

血管反応を引き起こし、炎症を促進する化学物質の総称。

特に炎症やアレルギー反応、抗原抗体反応などの際に、特定の細胞(肥満細胞、好中球、好塩基球、血小板、白血球、マクロファージなど)や血漿から放出され、炎症反応を制御・誘導する役割を担う。

- 主なケミカルメディエーターの一覧

- ヒスタミン

血管拡張や血管透過性の亢進を引き起こす - セロトニン

血管拡張、血管透過性の亢進 - プロスタグランジン

血管拡張、発熱、疼痛 - ロイコトリエン

血管透過性亢進、白血球の遊走促進 - トロンボキサン

血小板凝集、血管収縮 - サイトカイン(例:TNF、IL-1)

炎症全般を調節する重要なメディエーター - ケモカイン

白血球の炎症部位への誘導

- ヒスタミン

●STEP3

細胞の反応

ケミカルメディエーターの誘導を受け、いよいよ好中球が出動する。

- 辺縁趨向(へんえんすうこう)、ローリング

血管の内壁に移動し集まる。血管内皮細胞表面を転がるように移動する。 - 接着・粘着

セレクチンやインテグリンなどの分子を使って血管内皮にくっつく。 - 遊走

血管の隙間からアメーバのように這い出し炎症の現場へ向かう。 - 貪食・殺菌

現場に到着した好中球が、細菌などの原因物質を次々と貪食し、細胞内部のリソソーム酵素や活性酸素を使って殺菌する。

急性炎症の結末

急性炎症は、通常 数日以内に終結し、以下のいずれかの結末を迎えます。

- 完全治癒(鎮静)

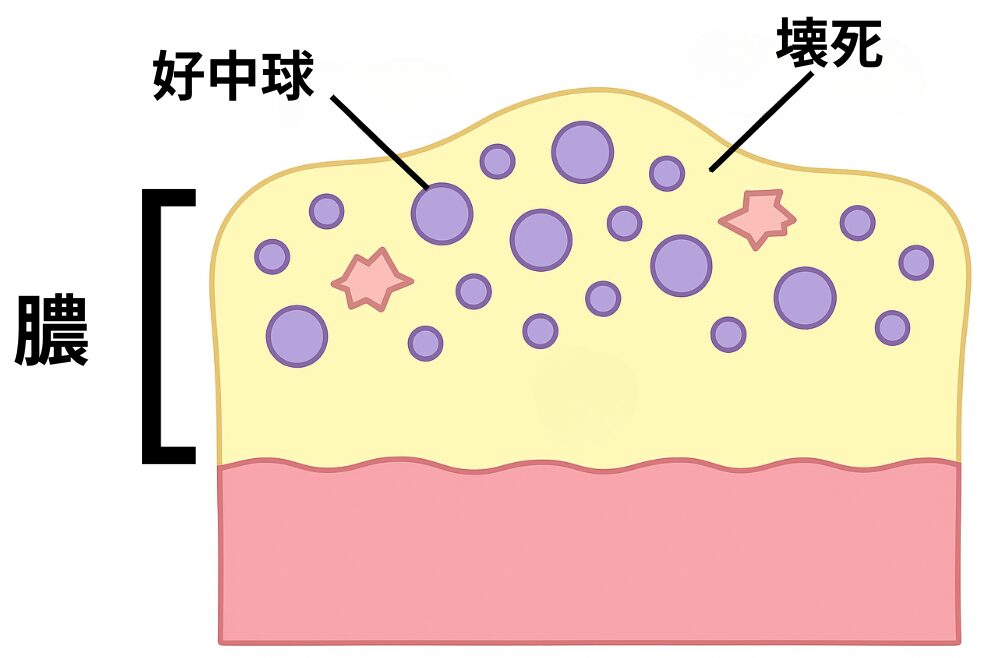

原因を完全に排除でき、損傷した組織も元通りに修復される最も理想的なパターン。 - 膿瘍形成

大量の好中球が死骸や融解した壊死組織などから膿の塊(膿瘍)を形成する。 - 慢性炎症への移行

原因を除去しきれなかった場合や、刺激が持続した場合、「慢性炎症」に移行する。

慢性炎症は長期間続く炎症のこと

慢性炎症とは、体の中で弱い炎症が長期間じわじわと続く状態のことです。

急性炎症で原因を排除できなかった場合、あるいはウイルス感染や自己免疫疾患のような刺激が続く原因の場合、慢性炎症へと移行します。

慢性炎症の主役は「マクロファージ」と「リンパ球」

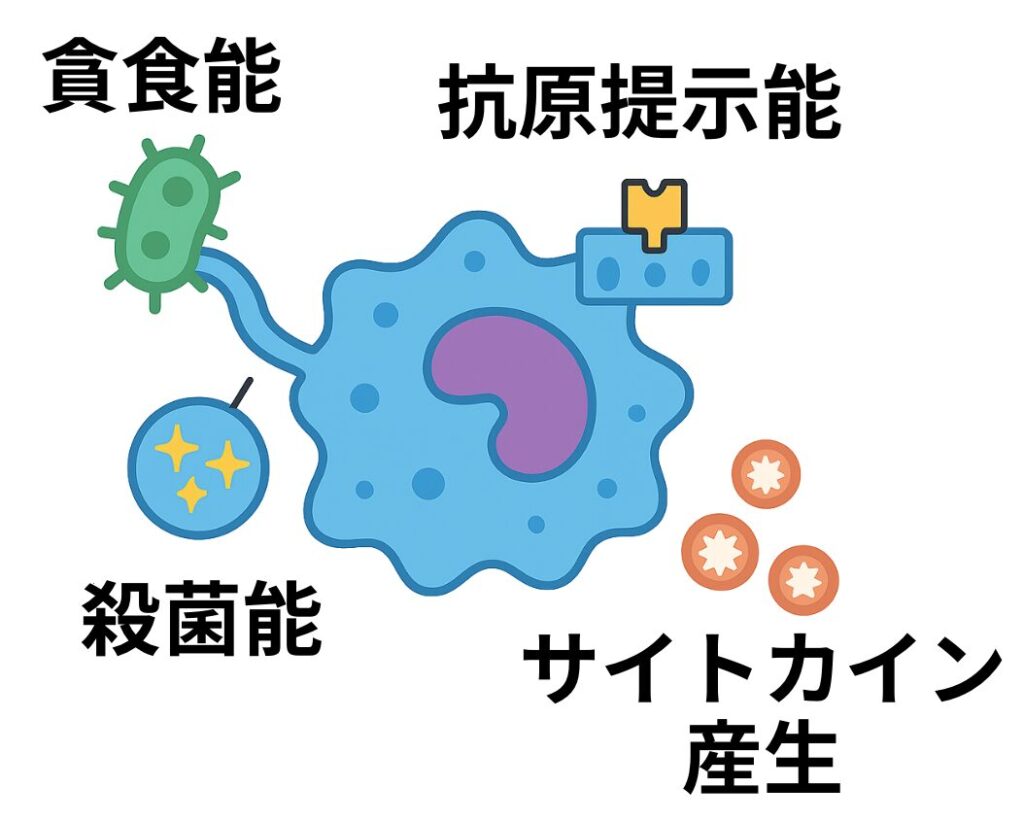

マクロファージは貪食、抗原提示、サイトカイン産生を行う

マクロファージは「大きな(macro)食べる(phage)細胞」という名の通り、強力な貪食能を持つ細胞です。

急性炎症で戦った好中球の死骸や壊れた組織を片付ける「掃除屋」としての役割もあります。

そのほか、周りに情報を伝える「司令官」としての役割も担います。

- 貪食能がある

細菌などの異物を取り込んで分解する能力。 - 抗原提示能がある

抗原提示能とは細胞表面に情報を出す能力のこと。

マクロファージは取り込んだ異物の一部をMHCクラスⅡを使って細胞表面に出し、周囲知らせることができる。 - 殺菌能がある

取り込んだ異物をリソソームの酵素などを用いて殺菌する。 - サイトカインを産生する

インターフェロンなどのサイトカインを産生する。 - 場所によって名前が変わる

存在する場所によって名称が変わる。- 血液中:単球

- 結合組織:組織球

- 肝臓:クッパー細胞

- 肺:肺胞マクロファージ/塵埃細胞

- 脳神経系:ミクログリア/小膠細胞

- 骨:破骨細胞

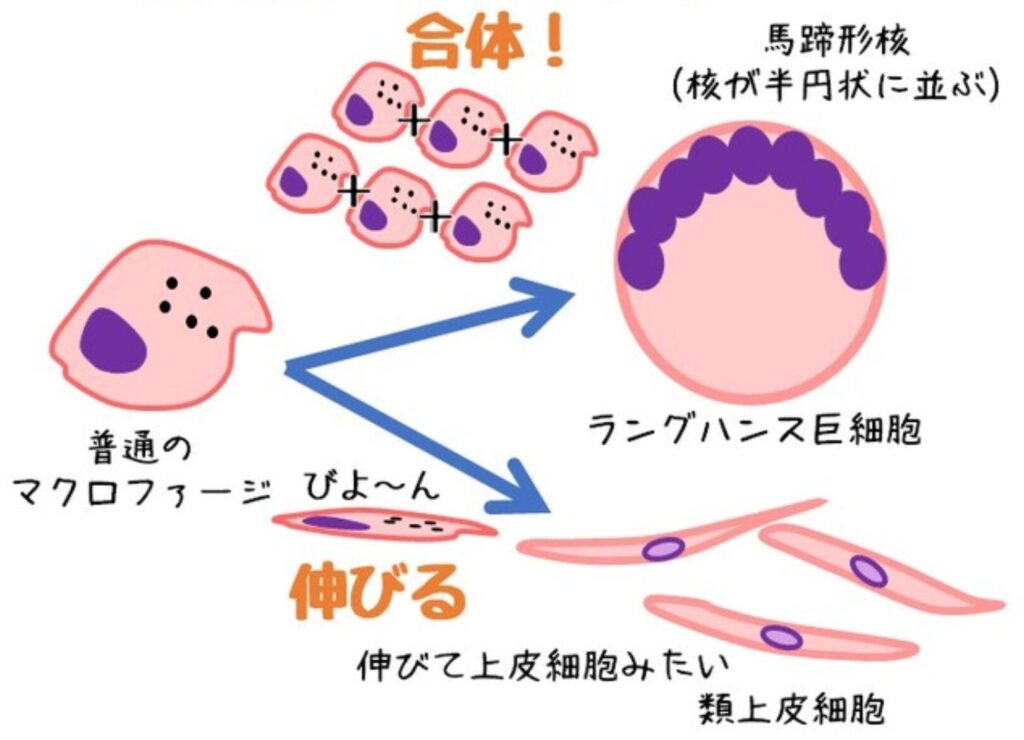

- 形が変化すると名前が変わる

- 細長い時:類上皮細胞

- 合体して大きい時:ラングハンス巨細胞

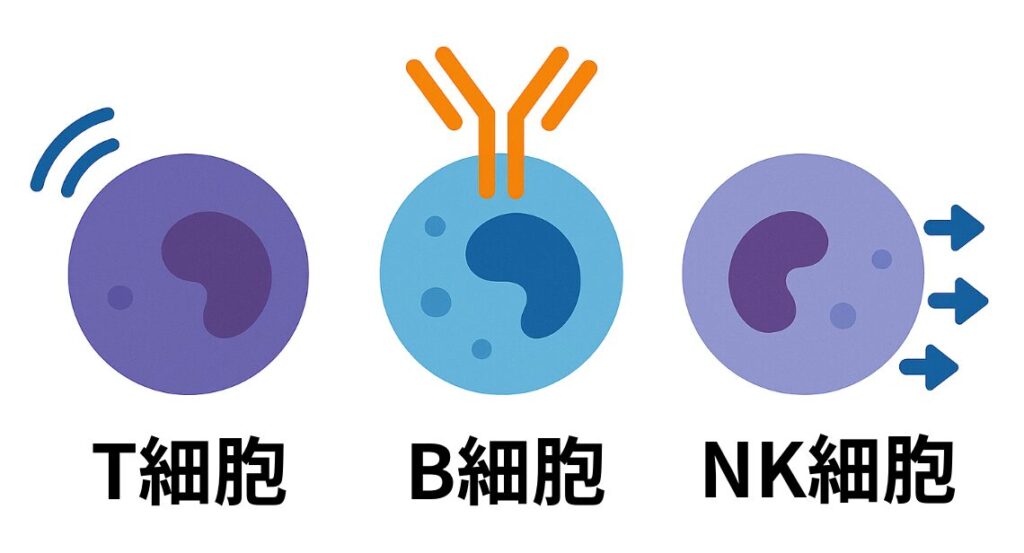

リンパ球は抗原情報を受け取り獲得免疫を行う

リンパ球はマクロファージなどから抗原の情報を受け取り、その敵を特異的に攻撃する「獲得免疫」の中心を担う細胞です。

リンパ球は以下の3種類細胞の総称です。

- T細胞

周りを活性化するヘルパーT細胞と獲得免疫でウイルス感染細胞や腫瘍細胞などを直接攻撃する細胞障害性T細胞(別名:キラーT細胞)の総称。

胸腺で成熟する。 - B細胞

抗体を産生する形質細胞に分化する細胞。 - NK細胞

自然免疫でウイルス感染細胞や腫瘍細胞などを直接攻撃する細胞。

慢性炎症は肉芽組織を形成する

慢性炎症では組織の破壊が進む一方で、それを治そうとする修復反応が同時に起こります。

この修復過程で形成されるのが「肉芽組織(にくげそしき)」です。

創傷治癒過程の「肉芽組織」と、後で学ぶ特異性炎の「肉芽腫 」は、名前が似ていますが全くの別物。

混同しないように注意!

●肉芽組織

傷や炎症が治る過程でできる、新しい毛細血管に富んだ若い結合組織のこと。

●肉芽腫

異物や特定の病原体(結核菌など)に対し、マクロファージを中心にリンパ球などが集まってできる結節状の慢性炎症性組織反応。

肉芽組織は主に以下の3つから構成されます。

- 炎症細胞浸潤

主にマクロファージやリンパ球が浸潤する。 - 新生血管

修復に必要な酸素や栄養を運ぶために形成される未熟で脆い血管。 - 線維芽細胞の増殖

この細胞がコラーゲン線維を産生し、組織を埋める。

このプロセスが「線維化」であり、進行すると組織は硬く、本来の機能を失っていく(例:肝硬変、肺線維症など)。

急性炎症と慢性炎症の違いまとめ表

| 項目 | 急性炎症 | 慢性炎症 |

|---|---|---|

| 期間 | 短い(数日) | 長い(数週〜数年) |

| 主役の細胞 | 好中球 | マクロファージ リンパ球 |

| 血管の反応 | 血管拡張 透過性亢進 | 新生血管の増生 |

| 組織の変化 | 滲出液が見られる | 線維化 組織破壊 |

| 臨床的徴候 | 発赤 熱感 疼痛 腫脹 | 徴候は軽微 機能障害が生じることがある |

【国試頻出】11種類の炎症

炎症は11種類あるが、まず覚えたいのは①の特異性炎。

他の炎症もポイントは覚えておこう!

この分類は、滲出液の性質や組織の反応パターンに基づいています。

国家試験では「この疾患の炎症は、どの分類にあたるか?」という形式で頻繁に問われますので、特徴と代表疾患をセットで覚えましょう。

1.特異性炎/ 肉芽腫性炎

慢性炎症の特殊なタイプで、名前の通り特徴的な組織像が見られます。

その特徴とは、「肉芽腫」と呼ばれる結節状の病変です。

創傷治癒過程の「肉芽組織」と、後で学ぶ特異性炎の「肉芽腫 」は、名前が似ていますが全くの別物。

混同しないように注意!

●肉芽組織

傷や炎症が治る過程でできる、新しい毛細血管に富んだ若い結合組織のこと。

●肉芽腫

異物や特定の病原体(結核菌など)に対し、マクロファージを中心にリンパ球などが集まってできる結節状の慢性炎症性組織反応。

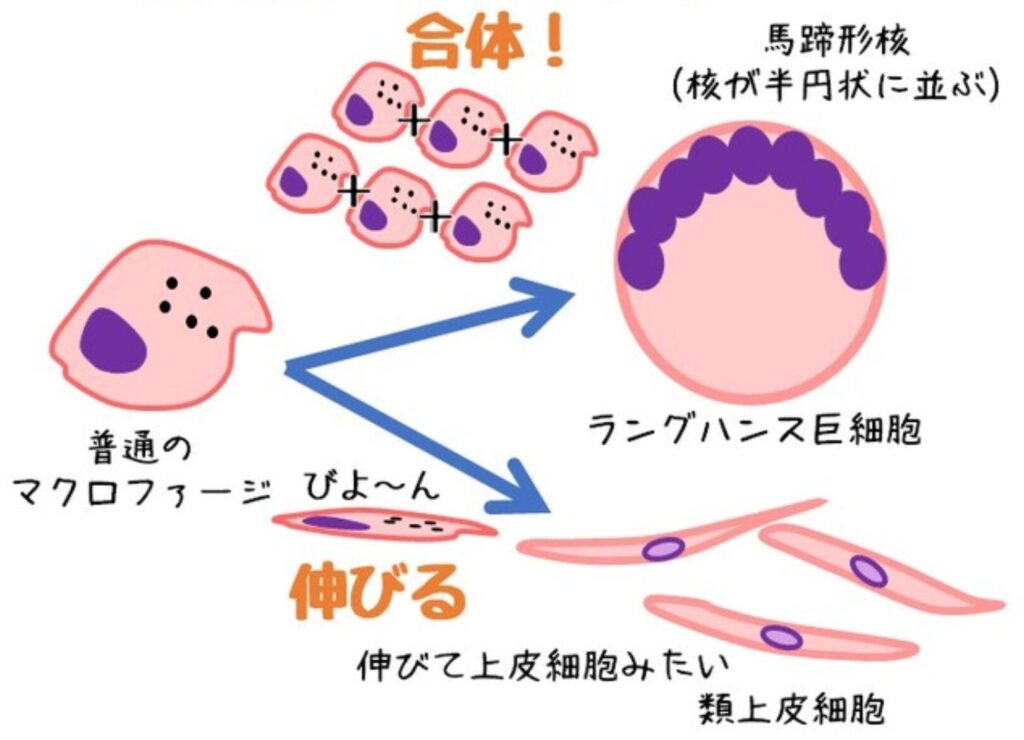

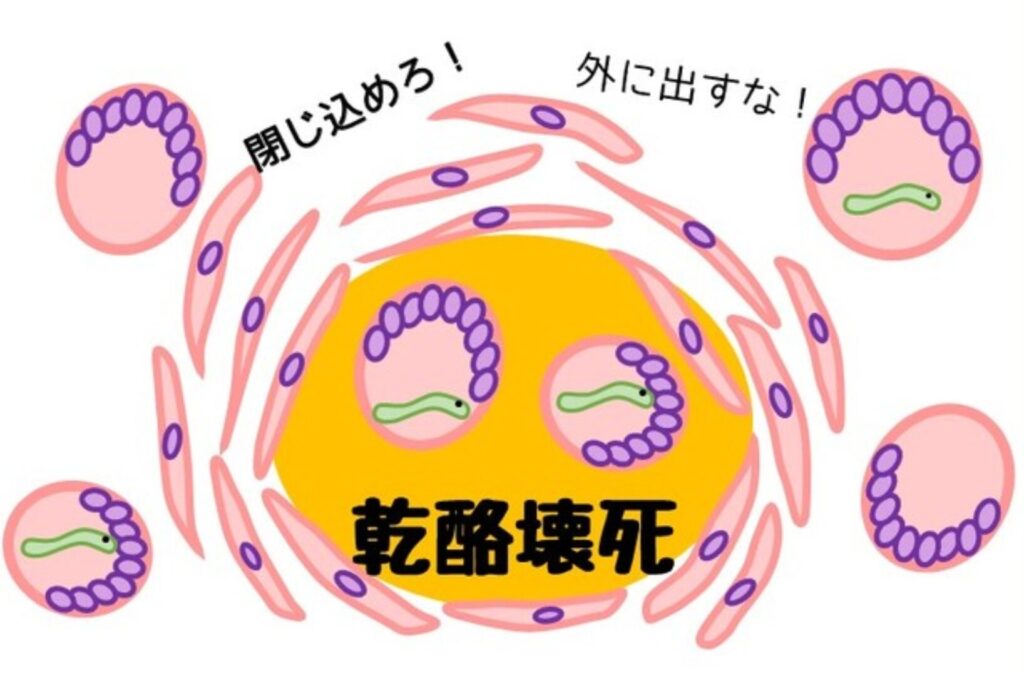

肉芽腫は結核菌など通常の貪食で処理できない場合に、マクロファージが特殊変化して形成する「細胞の壁」のようなものです。

主に以下の細胞から構成されます。

- 類上皮細胞

敵を囲い込むために特殊化したマクロファージ。

細胞質が豊かで、上皮細胞に似ているためこの名がある。 - ラングハンス巨細胞

マクロファージが複数融合してできた多核の巨細胞。核が馬蹄形に並ぶのが特徴。 - リンパ球

肉芽腫の周囲を囲むように浸潤する。

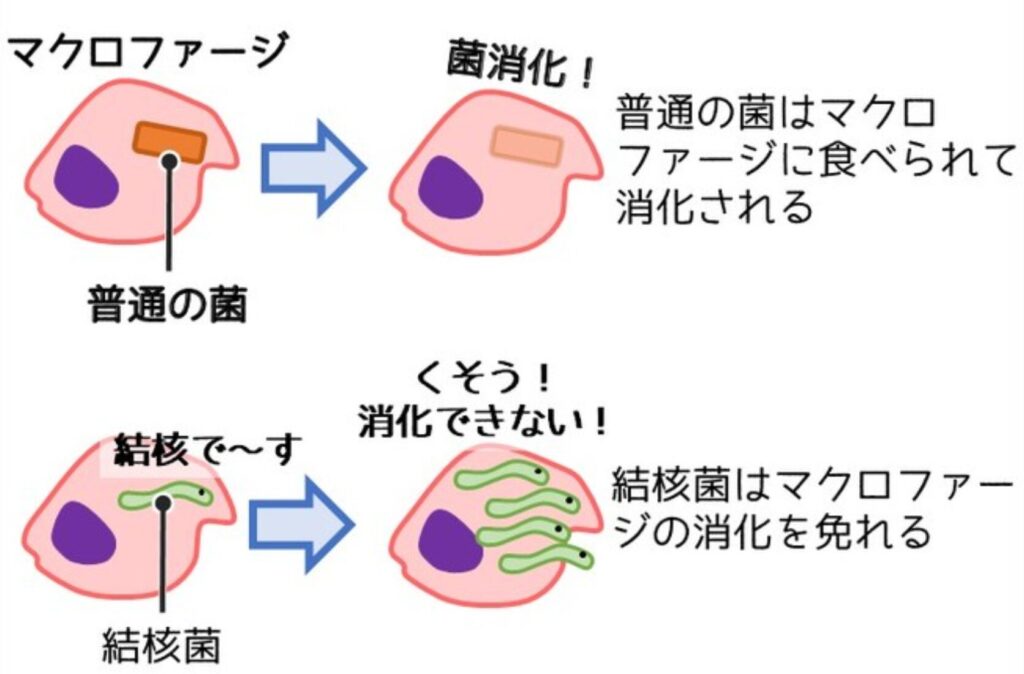

結核菌と類上皮細胞とラングハンス巨細胞の関係

❶結核菌は通常の菌と違いマクロファージの消化を逃れる。

❷結核菌に対抗するためにマクロファージがラングハンス巨細胞と類上皮細胞に分化。

❸この2種類の細胞で結核菌を閉じ込める。

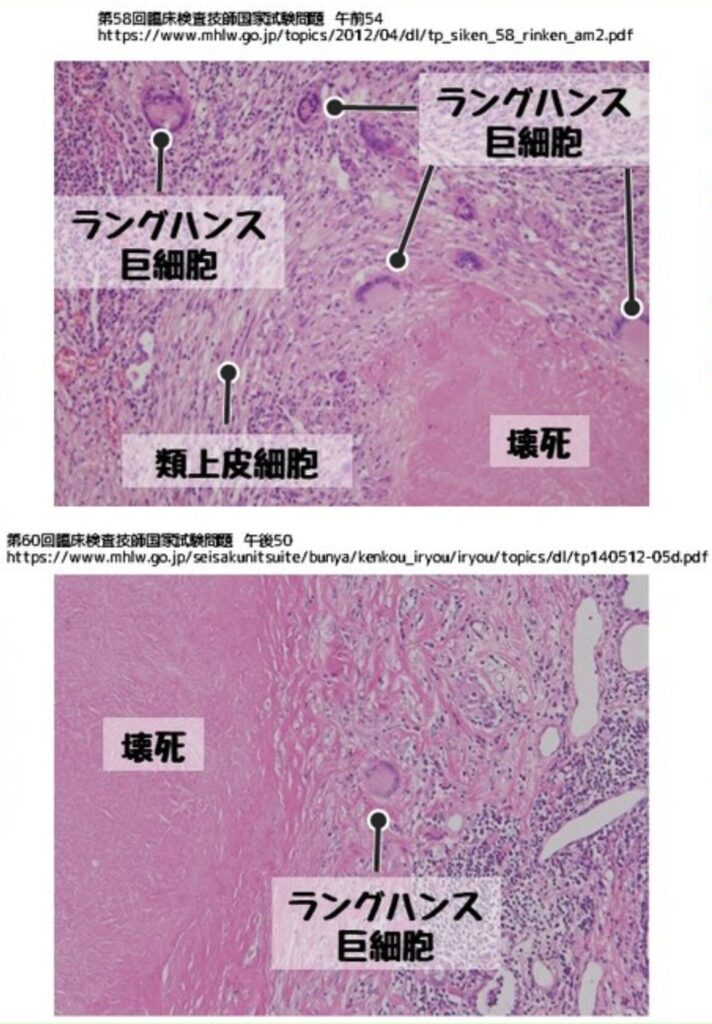

実際の組織像も出題されるので確認しておこう!

特異性炎/肉芽腫性炎に含まれる疾患は7つ

まず、覚えておきたい7種類を列挙します。

- 結核

乾酪壊死が特徴

壊死の解説はこちら - サルコイドーシス

細胞質内のアステロイド小体とシャウマン小体が特徴 - ハンセン病

原因はライ菌 - 猫ひっかき病

原因はバルトネラ菌が多い - クローン病

- 梅毒

弾力性のあるゴム腫が特徴 - トキソプラズマ症

- その他

- 表在性真菌症

- カンジダ

- アスペルギルス

- 放線菌

- クリプトコッカス

- リウマチ

- 異物肉芽腫

など

- 表在性真菌症

\特異性炎のゴロはこちら/

2.変質性炎

細胞や組織の変性・壊死が主役で、滲出や増殖が目立たない炎症。

- 劇症型肝炎

- クロイツフェルト・ヤコブ病

- 心筋炎(ジフテリア毒素)

- 腸粘膜の変性(アメーバ赤痢)

- 尿細管上皮の変性(糸球体腎炎)

3.漿液性炎

ほぼ血清と同じ成分でタンパク質が少ない、水のようにサラサラした漿液の滲出が主体の炎症。

- 火傷の水疱

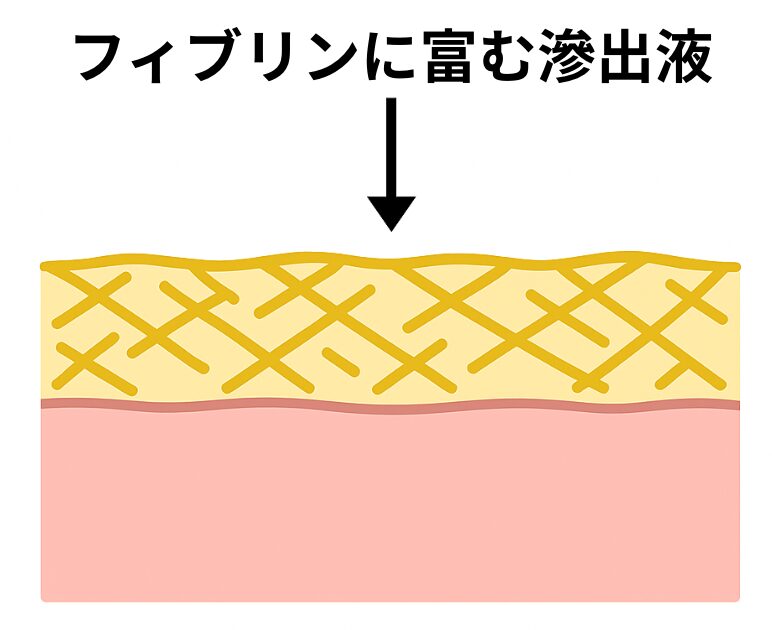

4.線維素性炎

多量のフィブリノゲンを含む液が滲出する。

偽膜性炎もこれに含まれる。

- 偽膜性腸炎(狭義では偽膜性炎)

- 大葉性肺炎

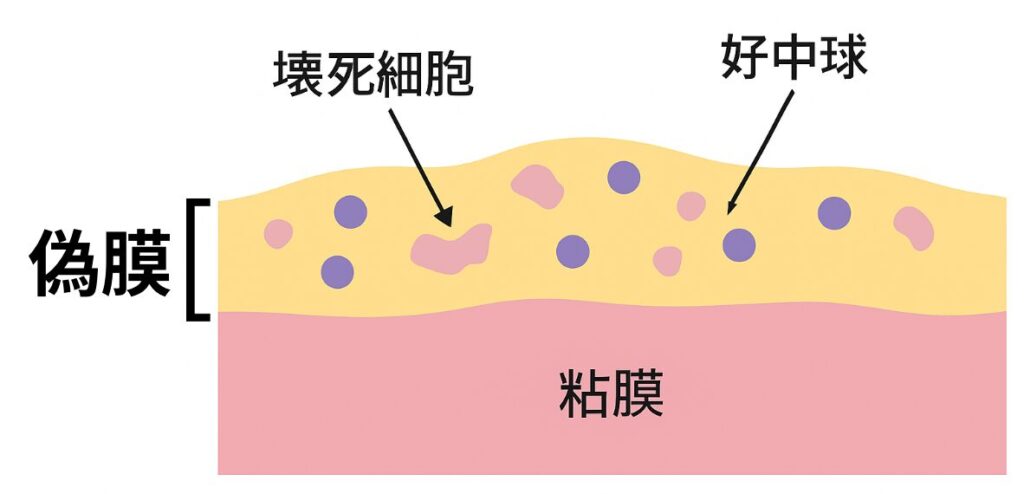

5.偽膜性炎

線維素性炎の一種。

線維素性の滲出物が壊死細胞や好中球とともに凝固し、膜状となって粘膜を覆うもの。

- 偽膜性腸炎

- ジフテリア性炎

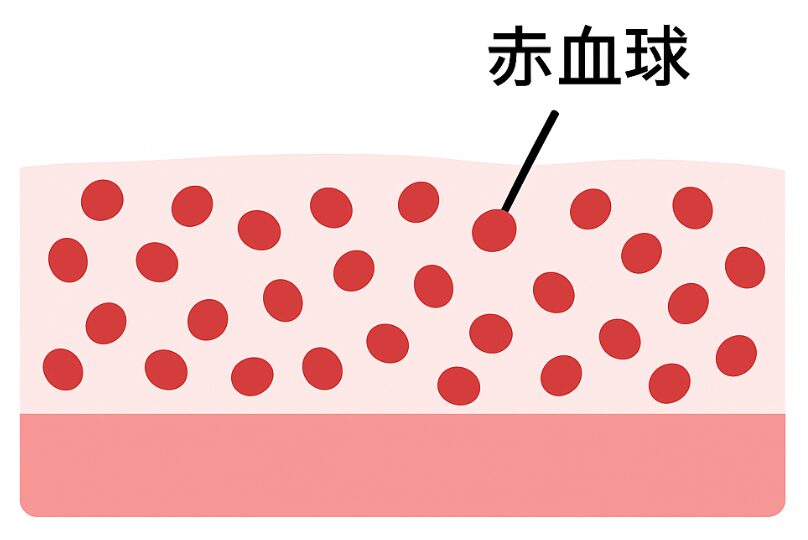

6.出血性炎

滲出液や炎症組織に多量の赤血球が含まれる炎症。

- 連鎖球菌感染症

- ペスト

- インフルエンザ

- 発疹チフス

- 流行性出血熱

- ワイル病

7.化膿性炎

膿性滲出物(多量の好中球と壊死を含む通称、膿)がみられる。

- 蜂窩織炎

- 膿性カタル

- 膿瘍

ブドウ球菌や連鎖球菌が代表的な原因菌

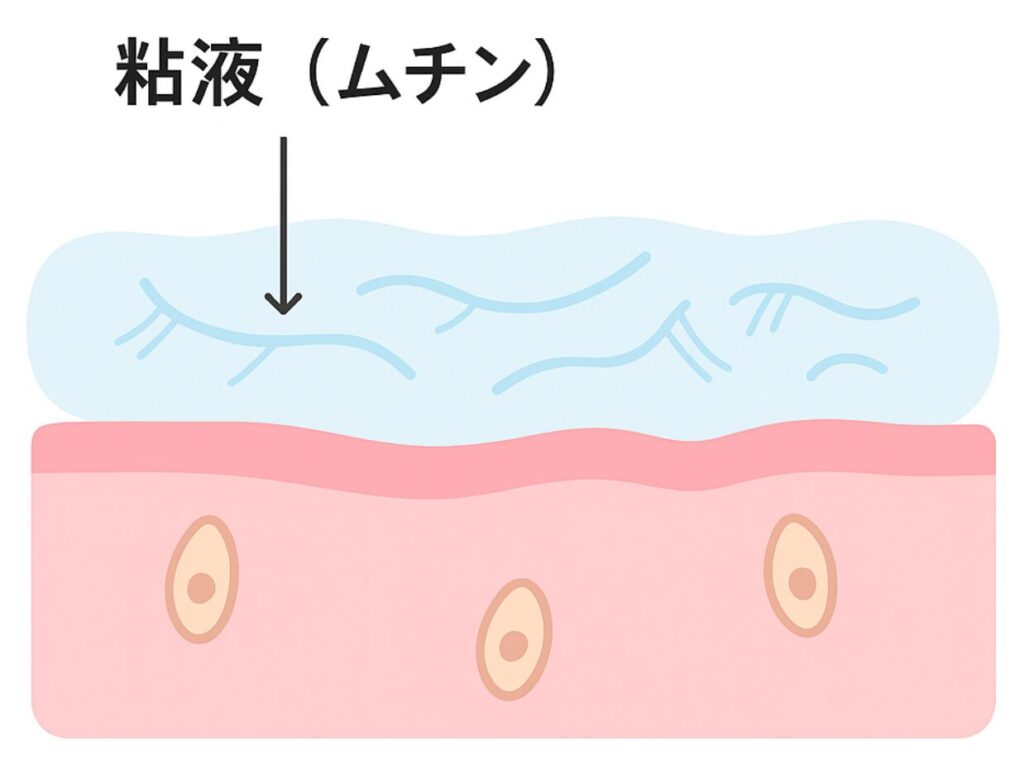

8.カタル性炎

粘膜で生じる炎症で、粘液分泌の強い亢進を伴ったもの。

粘液中に酸性ムコ多糖類やIgAを含む。

- 急性胃炎

- 気管支カタル

- カタル性口内炎

- カタル性結膜炎

9.壊死性(壊疽性炎)

壊死性炎とは好中球浸潤によって組織融解が起こり、壊死組織が脱落して潰瘍ができる炎症。

壊疽性炎は壊死性炎に腐敗菌の感染が重なった場合をいう。

- 劇症肝炎

- アメーバ赤痢

- 結核の乾酪壊死

10.繁殖性炎

実質細胞の増殖が主体をなす炎症。

- ウイルス感染した細胞の増殖

- 伝染性軟疣

11.増殖性炎

線維芽細胞の増殖が主体をなす炎症。

線維も増生する。

- 肝硬変

- 肺線維症

国試の問題で総復習

●59回臨床検査技師国家試験

午後47

特異性炎でないのはどれか。

1.Hansen病

2.アメーバ赤痢

3.結 核

4.サルコイドーシス

5.梅 毒

- 答えはここをクリック

-

2

●62回臨床検査技師国家試験

午後47

炎症について正しいのはどれか。

1.発赤は晩期に出現する。

2.組織球は初期に出現する。

3.四徴には搔痒が含まれる。

4.化学的原因には放射線被ばくがある。

5.ケミカルメディエータにはプロスタグランジンがある。

- 答えはここをクリック

-

5

●69回臨床検査技師国家試験

午前55

急性炎症で特徴的にみられる現象はどれか。2つ選べ。

1. 好中球浸潤

2. リンパ球浸潤

3. 血漿成分の滲出

4. 組織構築の改変

5. 線維芽細胞の増殖

- 答えはここをクリック

-

13