【細菌の染色まとめ】メチレン青|グラム|ギムザ|ワルチン・スターリー|チール・ネルゼン

この記事では細菌染色である

- メチレン青染色

- グラム染色

- ギムザ染色

- チール・ネルゼン染色

- ワルチン・スターリー染色

の5種類を1記事で解説しています。

視覚的にわかりやすいイメージ図や染色像もあるため、試験対策に有用です。

この記事で細菌の染色を勉強して試験で点数アップしてください!

一般細菌の染色

メチレン青染色

メチレン青(methylene blue)は細菌・真菌の全般を染める塩基性色素です。

細菌・真菌全般を染めるため特異性はありません。

単体の染色だけでなく、以下の染色にも含まれることが重要です。

- ギムザ染色

- チール・ネルゼン染色

- ナイセル染色(異染小体)

グラム染色

グラム(Gram)染色は細菌を分類するうえで最も一般的な染色。

染まる色によってグラム陽性(青)とグラム陰性(赤)に分ける。

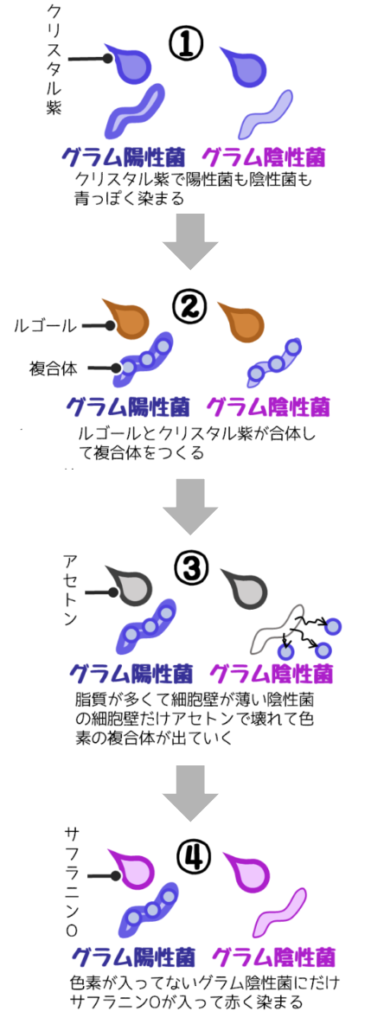

グラム染色の手順

特に重要な試薬は赤色にしています。

※以下はパラフィン切片の想定です。塗抹標本のグラムでは脱パラ等は行いません。

※水洗は省略

- 脱パラ・脱キシ・親水

- クリスタル紫(染色)

グラム陽性菌が染まる - ルゴール液(複合体形成)

クリスタル紫と複合体をつくる - アセトン(分別)

陰性菌の細胞壁が壊れて色素が抜ける - サフラニンO

(色素が抜けた陰性菌が染まる) - 乾燥、透徹、封入

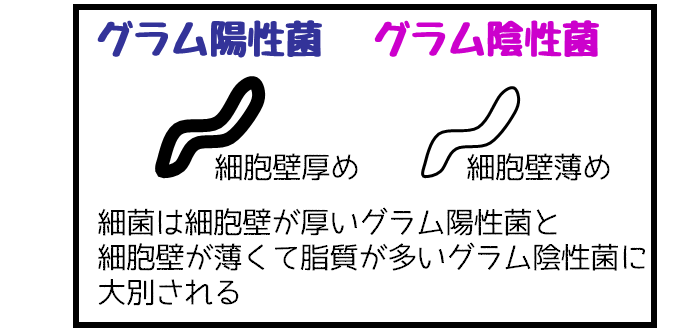

グラム染色の原理

グラム染色の原理は陽性菌と陰性菌の細胞壁の構造の違いが重要です。

この細胞壁構造の違いを利用して次のように染め分けていきます。

- クリスタル紫で陽性菌も陰性菌も青っぽく染まる

- ルゴールとクリスタル紫が合体して複合体をつくる

- 脂質が多く細胞壁が薄い陰性菌の細胞壁だけアセトンで壊れて、色素の複合体が出ていく

- 色素が入ってないグラム陰性菌にだけサフラニンOが入って赤く染まる

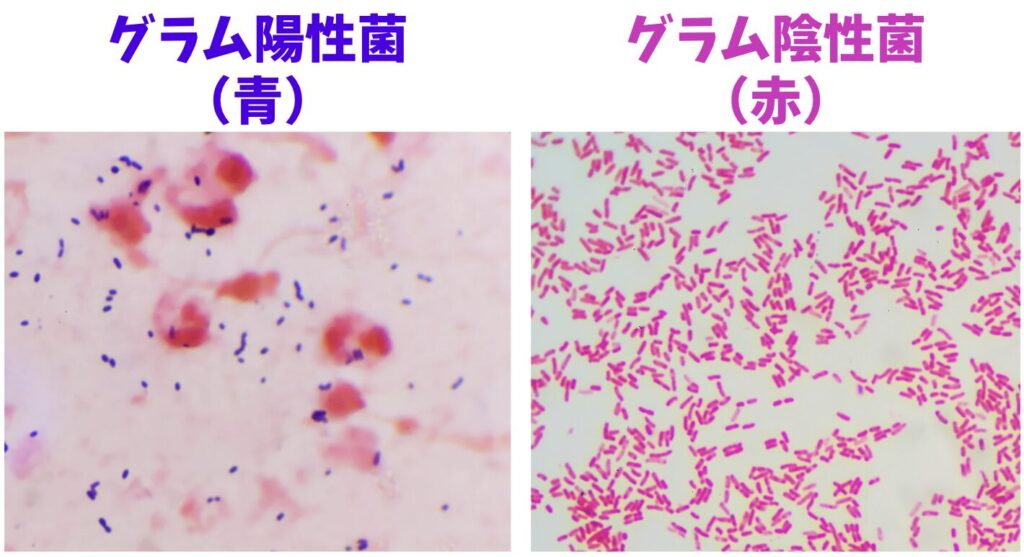

グラム染色結果

- 陽性菌、真菌:青

- 陰性菌、線維素:赤

ギムザ染色

ギムザ(Giemsa)染色は血液や骨髄の一般染色として用いられますが、病原体の検出にも有用です。

病原体関連に関するギムザ染色は以下の点が重要です。

- 色素

- 何が染まるか

ギムザ染色の色素|メチレン青とエオジン

ギムザ染色は❶塩基性色素のメチレン青 ❷酸性色素のエオジンが含まれています。

この2つは確実に覚えましょう。

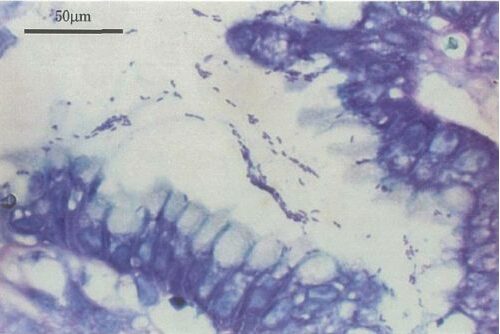

ギムザ染色で染まるもの|

- メチレン青(青色)

細菌、リケッチア、マラリア、トリパノソーマ、クラミジア、スピロヘータ、ピロリ菌 - エオジン(赤色)

赤血球、好酸性顆粒、好中球顆粒

【ピロリ菌のギムザ染色結果】

病原性とギムザ染色に関連する問題

問題 60A56

病原微生物と特殊染色との組合せで正しいのはどれか。

2つ選べ。

1.Aspergillus fumigatus

― Ziehl-Neelsen 染色

2.Helicobacter pylori

― Giemsa 染色

3.Mycobacterium tuberculosis

― Warthin-Starry 染色

4.Pneumocystis jirovecii

― Grocott 染色

5.Treponema pallidum

― Alcian blue 染色

- 答えはここをクリック

-

2.Helicobacter pylori

― Giemsa 染色

4.Pneumocystis jirovecii

― Grocott 染色

抗酸菌の染色

抗酸菌とは酸に抵抗性がある(酸をかけても色が抜けない)菌のことです。

主に結核菌、非結核性抗酸菌などが含まれます。

主な抗酸菌4種類

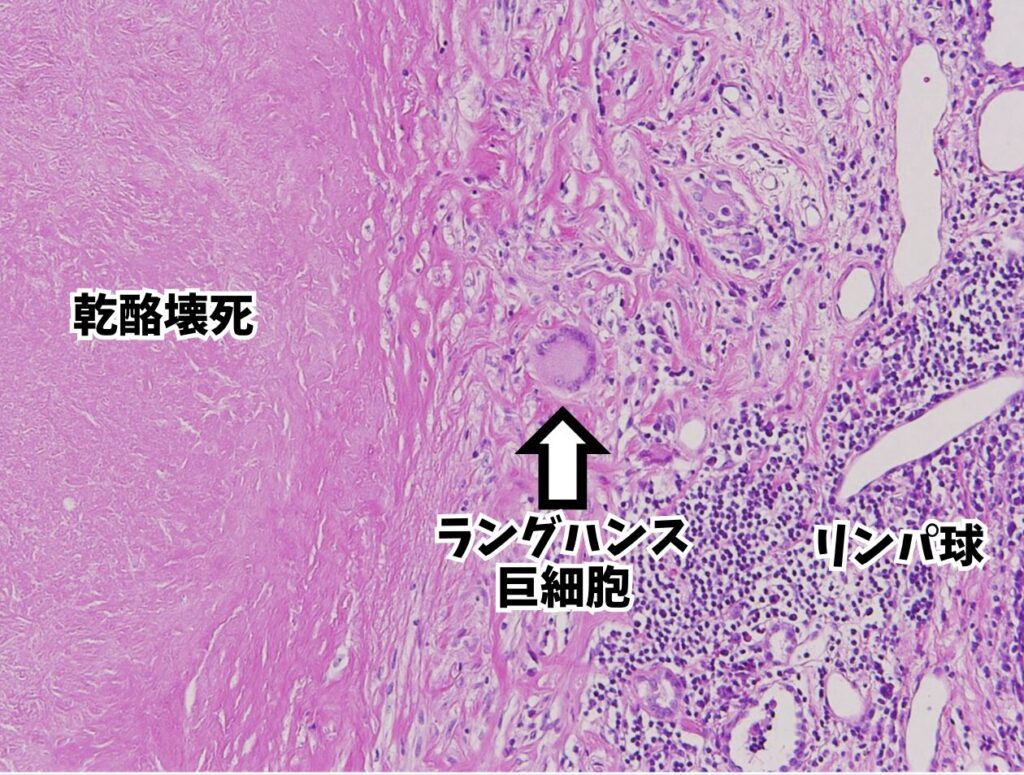

❶結核菌

M. tuberculosisが原因菌。

ラングハンス巨細胞、類上皮細胞、乾酪壊死をみる特異性炎が特徴的。

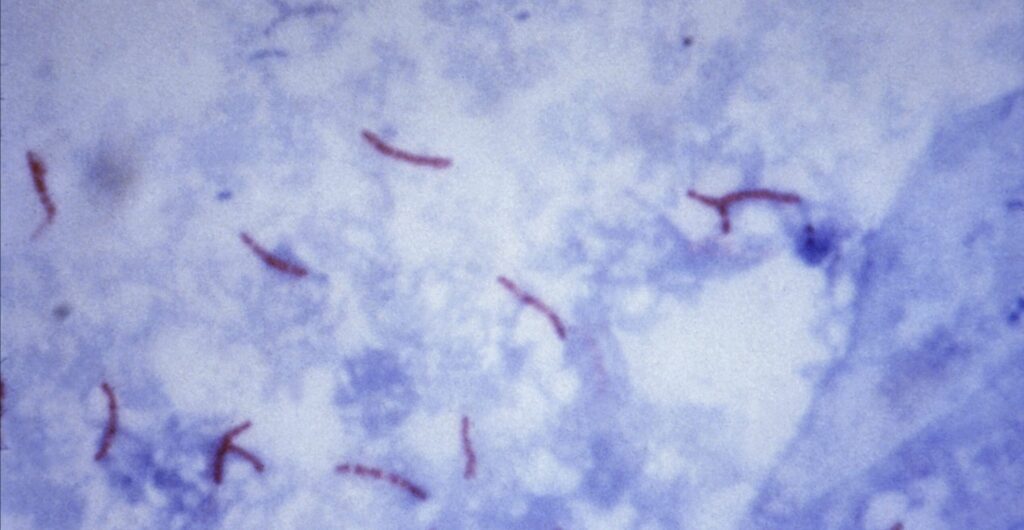

午後問題別冊 一部改変 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp140512-05d.pdf

❷非結核性抗酸菌症

MAC菌が約80%、M.kansasiiが10%を占める。

結核は減少しているが、非結核性抗酸菌症は増加している。

❸ノカルジア

弱好酸性を示す菌。

弱好酸性で通常のチール・ネルゼン染色ではなく、kinyoun染色(脱色を0.5%硫酸で行う方法)を行うと染まりやすい。

❹らい菌

M. lapraeが原因菌でハンセン病を引き起こす。

乾酪壊死を伴わない特異性炎がみられる。

弱抗酸性で通常のチール・ネルゼン染色ではなく、Fite法(脱パラ工程にオイルキシレンを用いる)を行うと染まりやすい。

チール・ネルゼン染色

石炭酸フクシン(フェノールと塩基性フクシン)を使用して抗酸菌を染める方法です。

塩基性フクシンのゴロはこちら

抗酸菌の細胞壁に脂質成分が多く含まれる特徴を利用した染色。

フェノールの作用によって色素が細胞内に浸透するが、抗酸菌は酸で色が抜けにくい特徴を持つ。

- 石炭酸フクシン(赤色)

結核菌、非結核性抗酸菌、ノカルジア、らい菌、リポフスチン - メチレン青(青色)

背景、非抗酸菌

蛍光染色

抗酸菌が細胞壁に持つ脂質成分のミコール酸は蛍光色素と結合し、酸やアルコールで脱色されない性質がある。

その性質を利用した方法で、通常オーラミンOやローダミンBという蛍光色素が用いられる。

オーラミンO単体で染める場合とローダミンBと重染色する場合がある。

- オーラミンO単体

黄緑色〜緑色 - オーラミンO+ローダミンB

橙黄色

チール・ネルゼン染色に比べて感度は高いが、特異度が低い。

そのため、蛍光で陽性が確認できたらチール・ネルゼン染色で再確認する必要があります。

スピロヘータ、ピロリ菌の染色

スピロヘータはTreponema、Borrelia、Leptospiraなどの総称。

ピロリ菌Helicobacter pylori はグラム陰性らせん状桿菌で鞭毛をもつ細菌です。

この2つの菌はワルチン・スターリー染色やギムザ染色が有効な染色として知られています。

現在は免疫染色による検出が主流です。

ワルチン・スターリー染色

Warthin–Starry(ワルチン・スターリー)染色はスピロヘータ(梅毒・ライム病・レプトスピラ症など)やピロリ菌の検出に用いられる染色です。

硝酸銀を使うことや、加温する染色であることからそれらを問う問題で出題されます。

ワルチン・スターリー染色のポイントは3つです。

- 硝酸銀を使う

- 加温する

- スピロヘータとピロリ菌が黒く染まる

ワルチン・スターリー染色 関連問題

問題 60A56

病原微生物と特殊染色との組合せで正しいのはどれか。 2 つ選べ。

1.Aspergillus fumigatus

― Ziehl-Neelsen 染色

2.Helicobacter pylori

― Giemsa 染色

3.Mycobacterium tuberculosis

― Warthin-Starry 染色

4.Pneumocystis jirovecii

― Grocott 染色

5.Treponema pallidum

― Alcian blue 染色

- 答えはここをクリック

-

2.Helicobacter pylori ― Giemsa 染色

4.Pneumocystis jirovecii ― Grocott 染色

問題 62A51

疾患と染色法の組合せで誤っているのはどれか。

1.梅毒 – Warthin-Starry 染色

2.カルチノイド – Grimelius 染色

3.アスペルギルス症 – mucicarmine 染色

4.アミロイドーシス – Congo red 染色

5.ヘモジデローシス – Berlin blue 染色

- 答えはここをクリック

-

3.アスペルギルス症 – mucicarmine 染色