【 PAS反応 】の全て。これを覚えないと国試は無理!

MT・CTのどっとゼブラです。

今回は PAS反応 について。

これはかなり高頻度で出題される染色。

しかも色んな事を聞いてくる。

この記事で PAS反応 をマスターして数点上げよう!

https://note.com/dot_zebra/n/nd89c4e3fb6bd

PAS反応 のポイント

PAS反応 は以下の5点を覚えましょう。

- 原理

- 試薬

- 何を染めるか

- どの組織が画像問題で出るか

- ジアスターゼ消化試験

これを覚えれば模試にもある程度対応できます。

一つずる確認していきましょう。

PAS反応 の全体像

染色は全体の流れを何となく把握すると理解しやすくなります。

サラッと見ておきましょう。

- 脱パラ・脱キシ・親水

- 流水水洗から蒸留水

- 1%オルト過ヨウ素酸水溶液

(酸化) - シッフ試薬

(呈色) - 亜硫酸水

(分別) - 流水水洗

- マイヤーのヘマトキシリン

(核染色) - 流水水洗

- 色出し

- 脱水・透徹・封入

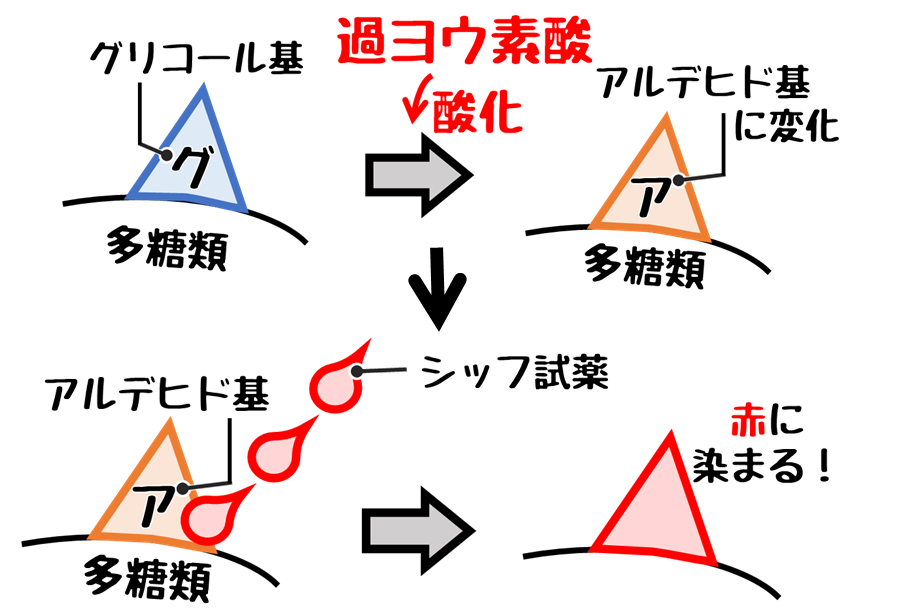

PAS反応 の原理

PAS反応 の原理はシンプルです。

①過ヨウ素酸で酸化

↓

②アルデヒド基が出現

↓

③シッフ試薬で呈色

この①酸化②アルデヒド③呈色の流れと同じ(似た)原理が5つあります。

合わせて覚えておきましょう。

- PAS反応

過ヨウ素酸で酸化

↓

アルデヒド基が出現

↓

シッフ試薬で呈色 - PAM染色

過ヨウ素酸で酸化

↓

アルデヒド基が出現

↓

メセナミン銀液で呈色

PAM染色の詳細はこちら - Grocott染色

クロム酸で酸化

↓

アルデヒド基が出現

↓

メセナミン銀液で呈色 - Gridley染色

クロム酸で酸化

↓

アルデヒド基が出現

↓

シッフ試薬で呈色 - Feulgen反応

1N塩酸で加水分解

↓

アルデヒド基が出現

↓

シッフ試薬で呈色

PAS反応と似た原理何があったかな?

と忘れそうな人は下のゴロも有効です。

【パスタをフォークで食べるパンダがグローブをはめてグリーティング】

- パス(PAS反応)

- フォーク(フォイルゲン反応)

- パンダ(PAM)

- グローブ(Grocott染色)

- グリーディング(グリドリー染色)

PAS反応 の試薬

これは原理と名前の意味を覚えると覚えやすいです。

PASの原理は

【酸化してシッフで呈色】なので主な試薬は酸化液の過ヨウ素酸とシッフです。

シッフ試薬は組成も覚えておきましょう。

- 塩酸

- 塩基性フクシン

- 亜硫酸水素ナトリウム

(重亜硫酸ナトリウム)

シッフ試薬は

・塩基性フクシンを含むこと

・赤く染まること

この2つも覚えておこう

PAS反応で使う試薬はゴロをつくりました。

【バスで通うアリと主婦】

- バス(PAS)

- 通う(過ヨウ素酸)

- アリ(亜硫酸水)

- 主婦(シッフ)

PAS反応 の名前

PAS反応の名前の意味も見てみましょう。

PASの【PA】はperiodic acid(過ヨウ素酸)

PASの【S】はSchiff(シッフ)

の意味です。

試薬の名前がそのまま名前になっています。

こういうのが分かると覚えやすいですね。

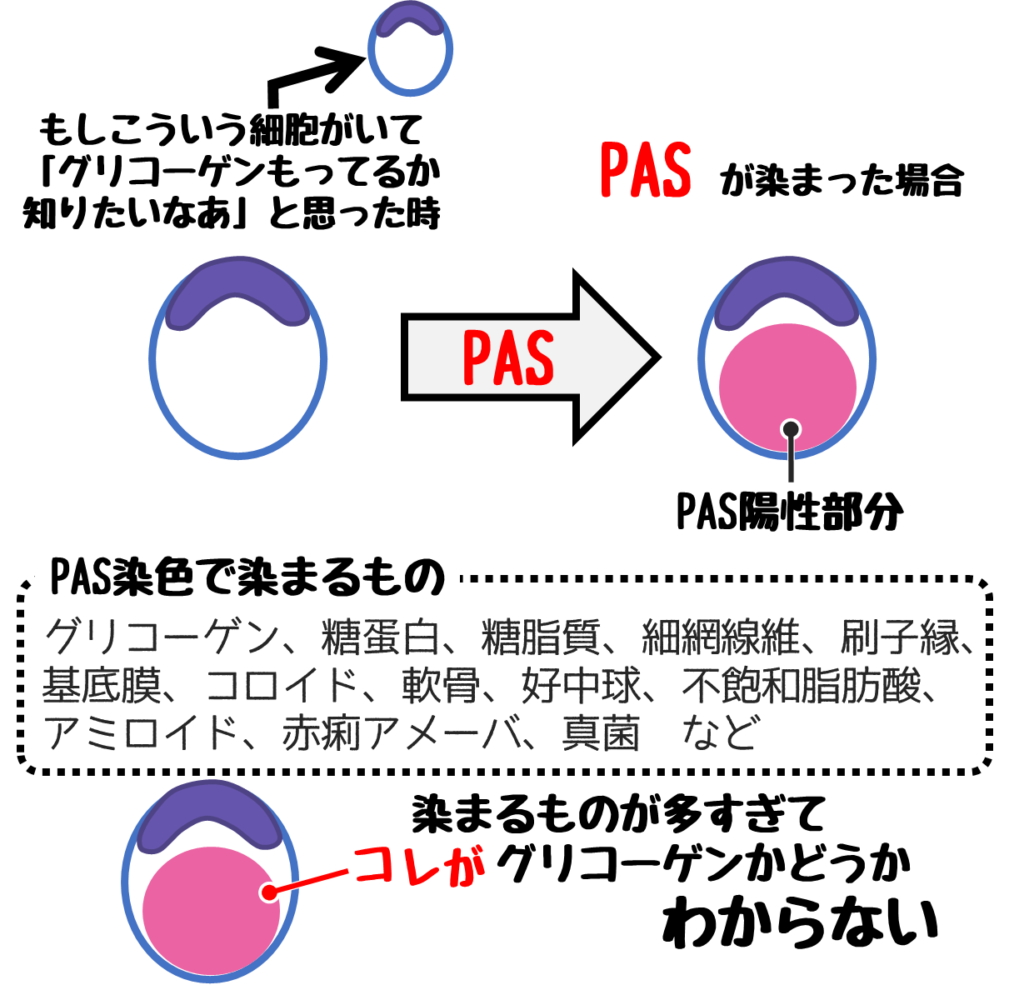

PAS反応 は何を染めるか

PAS反応 はある程度何でも染まります。

グリコーゲン、糖蛋白、糖脂質、細網線維、刷子縁、基底膜、コロイド、軟骨、好中球、不飽和脂肪酸、アミロイド、赤痢アメーバ、真菌 など

多すぎるからまずは次の5つを覚えよう!

- グリコーゲン

- 上皮の粘液

- 基底膜

- 赤痢アメーバ

- 真菌

この5つは必須です。

これを覚えたら他のものも覚えましょう。

ゴロも作成したのでぜひどうぞ!

【染まったバスに何年も乗る、網模様の赤い服を着て狂ったコロは辛気臭い顔】

- 染まったバス(PAS反応で染まる)

- 何(軟骨)

- 年(粘液)

- 網(アミロイド)

- 赤い(赤痢アメーバ)

- 着て(基底膜)

- 狂った(グルコース)

- コロ(コロイド)

- 辛気(真菌)

どの組織が画像問題で出るか

特染の画像問題は臓器の種類で染色が大体決まります。

問題文に次の臓器名があり、赤く染まる場合はPASを考えましょう。

- 腎臓

基底膜が染まる - 肝臓

グリコーゲンが染まる - 大腸

粘液または赤痢アメーバが染まる - 胃

粘液または印環細胞癌が染まる - 肺

真菌が染まる

この組み合わせで大体の試験はいけます。

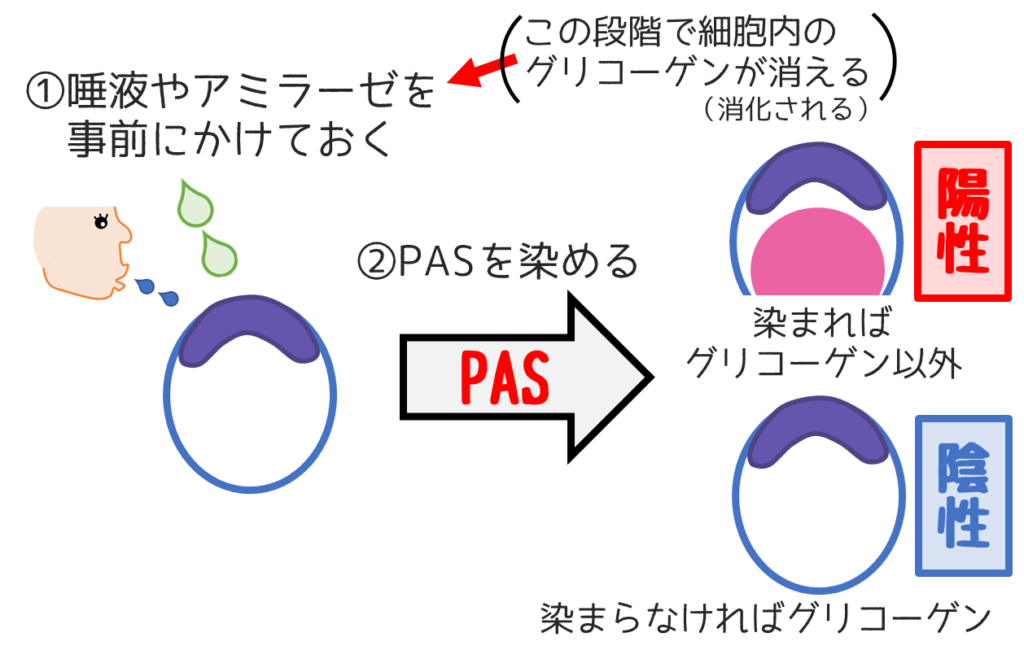

ジアスターゼ消化試験

PAS反応が染める物質の中にグリコーゲンがあります。

グリコーゲンがあるか確認したいと思いPAS反応を使うと以下のようになります。

そういう場合にはジアスターゼ消化試験が行われます。

ジアスターゼ消化試験とは

唾液やジアスターゼ(アミラーゼ)を使ってPAS反応前にグリコーゲンを消化することです。

この酵素で消化試験を行えばPAS反応に染まったものがグリコーゲンかそれ以外かを鑑別できます。

ジアスターゼで消化されないグリコーゲン以外の物質は以下のように表記されます。

- ジアスターゼ抵抗性PAS陽性物質

- ジアスターゼ消化PAS陽性物質

2.は「ジアスターゼ消化試験したけどPASに染まる」つまり消化されていないという意味です。

少しややこしいので気を付けましょう。