【固定】病理の固定液の種類・方法・原理・特徴をわかりやすくイラスト解説!

今回は固定について。

固定液の種類、組成などを一緒に見ていこう!

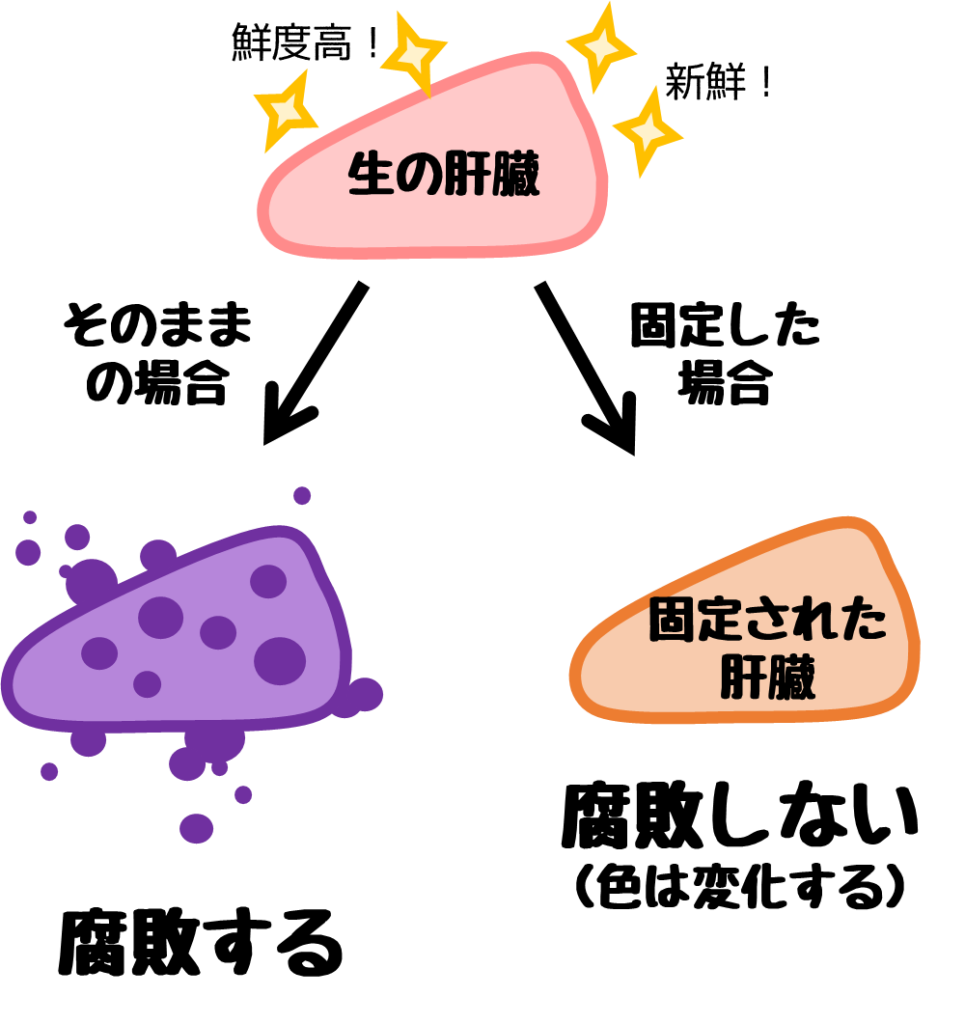

固定をする意味

固定は組織や細胞の腐敗と構造の変化を防ぐために行う。

適切に行わないと染色や免染、鏡検に影響が出ます。

そのため固定は標本作製の初期に行う必要があります。

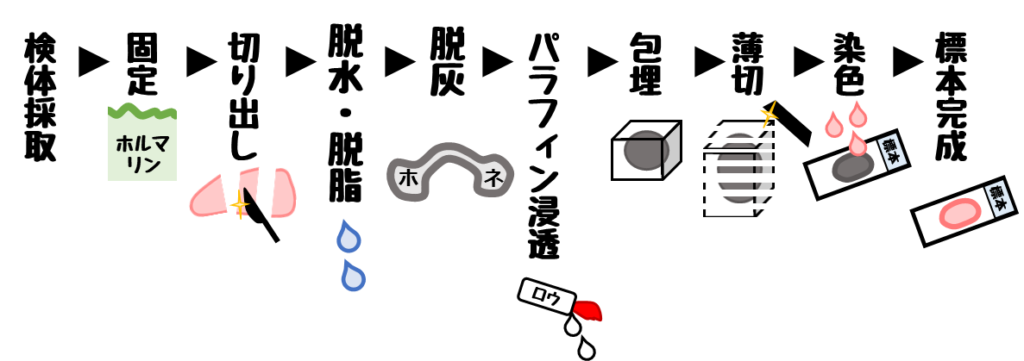

固定の方法(固定原理)

- 湿固定

液体を使う固定方法。

ホルマリンorアルコールがベース - 乾燥固定

液体を使わない固定方法。

通常ドライヤーで冷風乾燥。

固定は上の2つに分けられます。

湿固定

湿固定で覚えたいポイントは以下の6つ。

- 固定に影響する要因3つ

- 固定液の量

- 固定温度

- 固定時間

- 臓器ごとの固定方法

- 固定の原理(2つ)

- 各固定液の組成

固定に影響する要因3つ

影響要因を表にまとめたの使ってね!

| 要因 | 推奨 |

| 液量 | 組織体積の20倍以上 |

| 温度 | ❶室温 通常は室温 ❷4℃ 電顕や一部の免染は4℃ |

| 時間 | 6~48または72時間以内 |

固定液の量

組織体積の10~20倍以上必要。

固定液が少ないと固定に影響が出る。

固定する対象物の容積によって変える必要があります。

固定の温度

- 室温

通常は室温で行う。 - 4℃

電顕や一部の免染は4℃で行う。

低温で行うと固定速度が遅くなるため通常は室温で行います。

固定の時間

固定時間は短くても長くても悪影響がでます。

特にコンパニオン診断時の免疫染色では厳格に時間が設定されています。

- 乳癌 HER2

6〜72時間 - 肺癌 EGFR

6〜48時間

このように何を行うかによって推奨時間が多少変化します。

2日〜3日と覚えておきましょう。

固定液の浸透速度

浸透速度は以下の順に速い。

- 100%エタノール

1時間に1mm - 4%ホルムアルデヒド

1時間に0.8mm - グルタルアルデヒド

1時間に0.5mm

臓器ごとの固定法

臓器ごとの固定方法はポイントだけおさえよう。

| 臓器 | 方法 |

|---|---|

| 脳 | 脳底動脈下に糸をくぐらせて、 吊るした状態で固定。 |

| 肺 | 気管・気管支から液を注入& 臓器を浸ける。 |

| 胃 | 大湾側を開いてゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 大腸 | 腸間膜に沿って開きゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 肝臓 | 1cm厚に切ってゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 腎臓 | 切れ込み(割)を入れてゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 脾臓 | 切れ込み(割)を入れてゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 乳腺 | 注射器で内部に固定液を注入してゴム板に 貼り付けて固定。 |

固定後の処理

通常は固定後に組織を水洗して固定液を洗う。

以下の固定液は操作が異なるので注意!

- カルノア液

無水エタノールで洗う - ブアン液

70%エタノールで洗う

湿固定の原理(2種類)

湿固定の原理は以下の2種類。

- 架橋固定(変性固定)

- 凝固固定(脱水固定)

それぞれ特徴を見てみましょう。

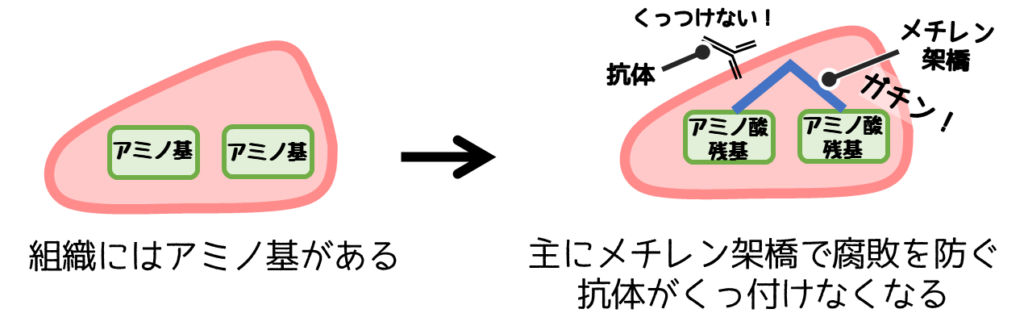

架橋固定(変性固定)

アルデヒドを含む固定液はメチレン架橋を生じる。

この架橋を起こす原理の固定が架橋固定。

代表的な架橋固定の固定液はホルマリンで、組織の多くはホルマリンで固定する。

ホルマリン(ホルムアルデヒド)が、タンパク質同士を「‐CH₂‐(メチレン基) で手つなぎ状態にして、組織の形をカチッと固める反応。

《結合の仕方》

−(アミノ基)−(メチレン基)−(アミノ基)−

メチレン架橋が考えられる固定後の免疫染色では抗原賦活化をする必要がある。

組織の構造を安定化させる能力が高く、様々な染色に使えるなど汎用性も高いため。

ホルマリン固定することで、長期保存が可能になる。

ホルマリンの特徴

ホルマリンは2種類ある。

- 日本薬局方ホルマリン(局方ホルマリン)

重合を防ぐためにメタノールを含む。 - 試薬一級・特級ホルマリン

その他ホルマリンのポイントは以下の記事で解説しています。

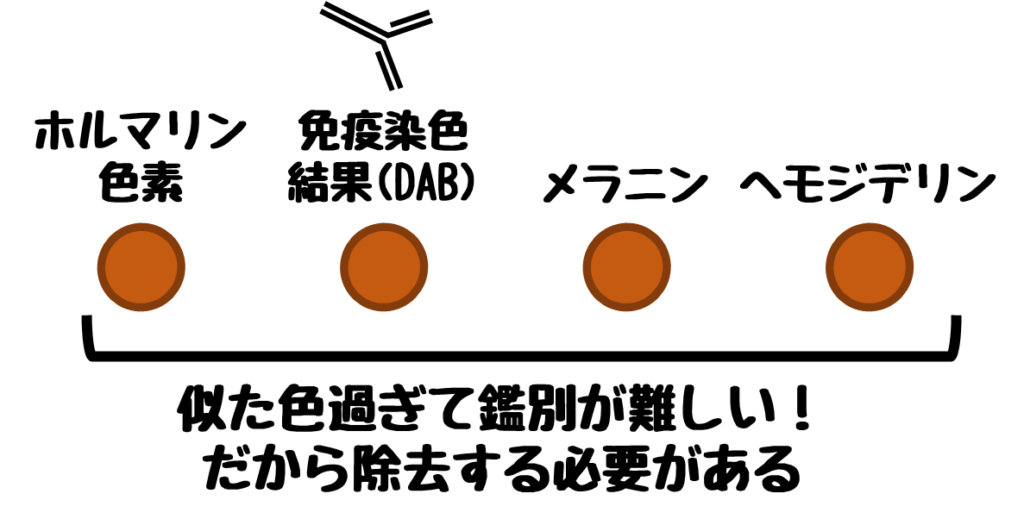

ホルマリン色素と除去方法

ホルマリン固定された組織はヘモグロビンが変化して褐色のホルマリン色素が発生する。

このホルマリン色素は他の物質と見分けが難しいため除去する必要がある。

- DAB

- メラニン

- ヘモジデリン

ホルマリン色素除去方法は2種類。

- ベロケイ法

水酸化カリウム+エタノール - カルダセウィッチ法

アンモニア+エタノール

下のゴロで覚えよう!

ゴロ

◆ホルマリン色素の除去方法2つ

ホルスタインは軽めのサンドウィッチをベロで除去

- ホルスタイン色素(ホルマリン色素除去)

- 軽めのサンドウィッチ(カルダセウィッチ)

- ベロ(ベロケイ法)

ゴロ

◆ベロケイ法に使う試薬2つ

ベロで舐めてスイカの成分を得た

- ベロ(ベロケイ法)

- スイカ(水酸化カリウム)

- 得た(エタノール)

ゴロ

◆カルダセウィッチ法に使う試薬2つ

軽めのサンドウィッチとアンモナイトを得た

- 軽めのサンドウィッチ(カルダセウィッチ法)

- アンモナイト(アンモニア)

- 得た(エタノール)

それぞれの方法と使う試薬が何かをおさえておこう。

ホルマリンを含む固定液5種類

ホルマリンを含む固定液は5種類を覚えたい。

- 10%~20%ホルマリン

ホルマリン原液(37%ホルムアルデヒド)を10%~20%含む水溶液。 - 中性緩衝ホルマリン

現在最も推奨されるのはこれ。

中性であるため組織への悪影響が少ない。

【組成】- ホルマリン

- リン酸緩衝液

- 10%中性ホルマリン

【組成】- ホルマリン

- 炭酸カルシウム or

炭酸マグネシウム

- 10%等張ホルマリン

【組成】- ホルマリン

- 塩化ナトリウム

- ブアン液

内分泌組織・胎児組織に有効。

ピクリン酸を含むため組織が硬化しやすい。

組織が黄色に着色する。

固定後70%エタノールに浸漬

【組成】- ホルマリン

- ピクリン酸

- 氷酢酸

ピクリン酸には以下のような作用があることも覚えておこう!

- 蛋白凝固作用

酸(ピクリン酸、酢酸、オスミウム酸、重クロム酸)に蛋白凝固作用がある。 - 糖類の沈澱

- 脱灰作用

\組成をゴロで覚えたい人はこちら/

ホルマリン以外のアルデヒド系固定液

ホルマリン以外でアルデヒドを含む固定液は以下の3種類。

- グルタルアルデヒド液

電顕の前固定に使われる。

(電顕は2種類の液で固定され、最初が前固定)

浸透速度が遅い。 - パラホルムアルデヒド液

免疫染色に有用。

PLP液とザンボーニ液の構成要素。 - PLP液

免疫染色に有用であるが、糖鎖抗原の検出には✖️。

【組成】- パラホルムアルデヒド

- リン酸緩衝液

- メタ過ヨウ素酸

- ザンボーニ液

免疫染色に有用。

ピクリン酸を含むため組織が硬化しやすい。

【組成】- パラホルムアルデヒド

- ピクリン酸

\ゴロで覚えたい人はこちら/

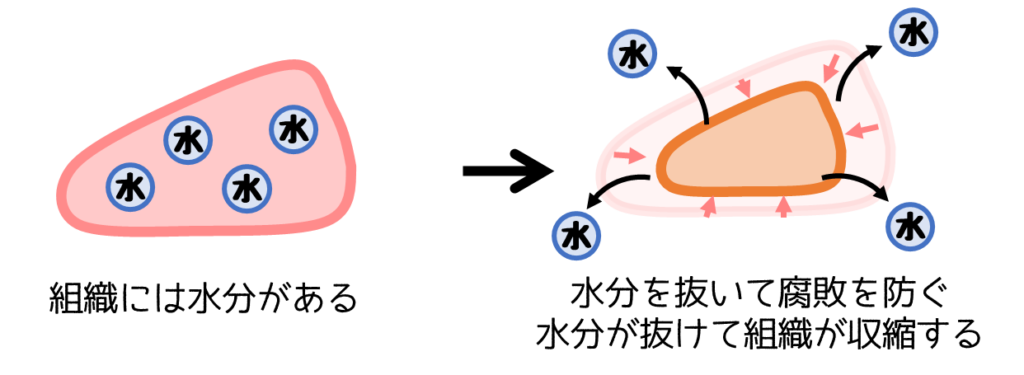

凝固固定(脱水固定)

凝固固定はアルコールで脱水して組織を固定する。

- グリコーゲン、粘液などの保存に有用

- 脂肪を溶かすため脂肪染色には使えない

- 細胞や組織が収縮する

アルコール系の固定液

アルコール系の固定液とは凝固固定を原理とする固定液のことです。

そのアルコール系固定液は2種類。

- エタノール

- カルノア

【組成】- クロロホルム

- 氷酢酸

- エタノール

- 無水エタノールより固定力が強い

- 組織が収縮・硬化する

- 溶血作用がある

- 固定後、無水エタノールで洗う

ゴロ

◆カルノア液の組成3つ

軽くて黒い氷を得た

- 軽く(カルノア液)

- 黒い(クロロホルム)

- 氷(氷酢酸)

- エタ(エタノール)

\その他ゴロはこちら/

その他の固定液の覚え方

ここまでに紹介したもの以外に覚えたい固定液があるよ!

今から紹介する方法で覚えてみよう。

以下の5つを含む固定液を

- アルデヒド系固定液

- アルコール系固定液

- 重クロム酸を含む固定液

- 昇汞を含む固定液

- ピクリン酸を含む固定液

アルデヒドを含む固定液の覚え方

- 名前にホルマリンが入っている

- PLP固定液のPはパラホルムアルデヒドのP

※ホルムアルデヒドとパラホルムアルデヒドは別物なので要注意 - ザンボーニだけ頑張って覚える

- ブアンはゴロで覚える

◆ブアン液の組成3つ

不安な顔でピッグが氷を掘る

- 不安(ブアン)

- ピッグ(ピクリン酸)

- 氷(氷酢酸)

- 掘る(ホルマリン)

アルコールを含む固定液

アルコール系固定液はエタノールとカルノアだけなのでそのまま覚えた方が早いです。

無水エタノールはモレキュラーシーブや無水硫酸銅を入れて水分を除去して作製することを知っておこう!

1nm以下の孔がたくさんある水分子の吸着剤。

これを入れることでエタノール内の水分を限りなく除去できる。

カルノアの覚え方はゴロがおすすめ。

ゴロ

◆カルノア液の組成3つ

軽くて黒い氷を得た

- 軽く(カルノア液)

- 黒い(クロロホルム)

- 氷(氷酢酸)

- エタ(エタノール)

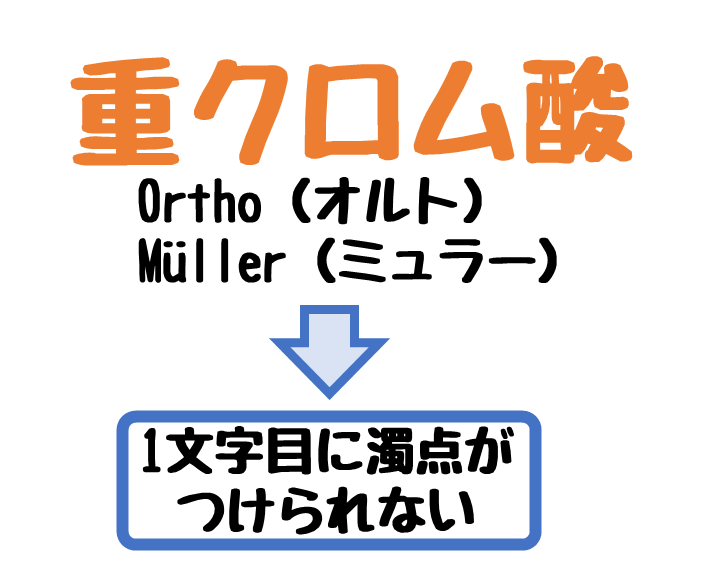

重クロム酸を含む固定液の覚え方

- Ortho(オルト)

- Müller(ミュラー)

- 1文字目に濁点が付けられない

※最初から濁点が付いているのも× - ゴロで覚える

オルト、ミュラー

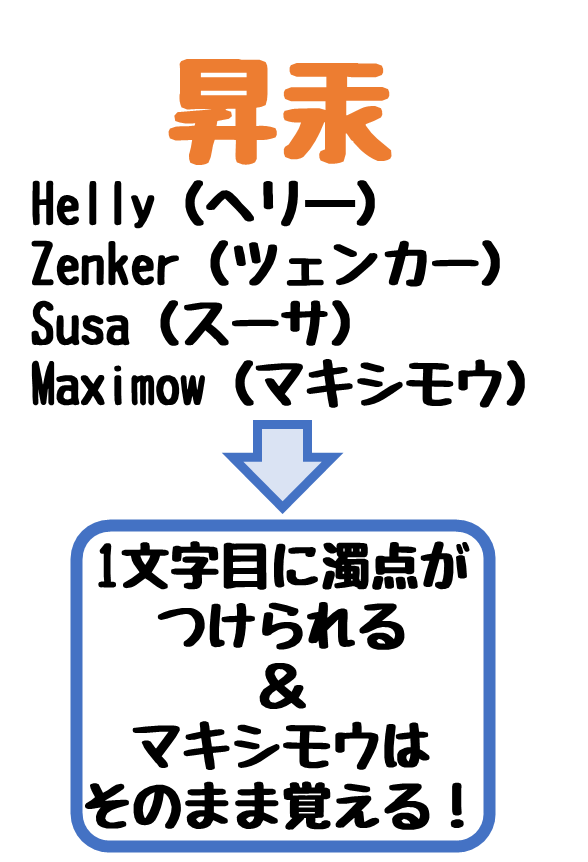

昇汞を含む固定液の覚え方

- Helly(ヘリ―)

- Zenker(ツェンカー)

- Susa(スーサ)

- Maximow(マキシモウ)

- 1文字目に濁点が付けられる

- マキシモウは頑張って覚える

- ゴロで覚える

ヘリー、ツェンカー、

スーサ、マキシモウ

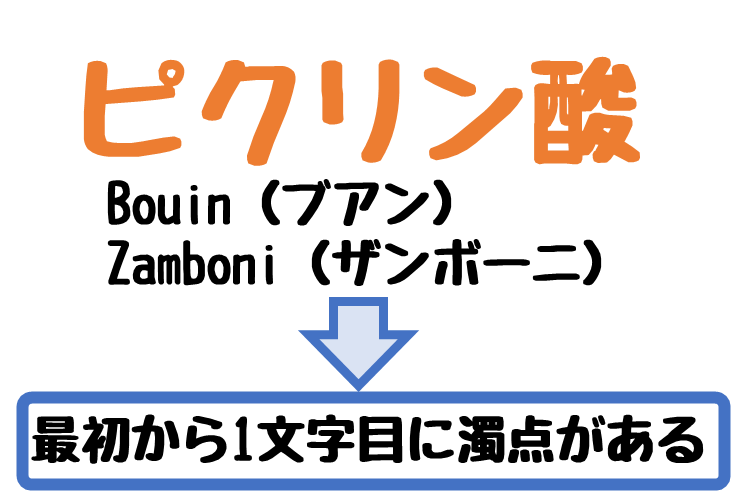

ピクリン酸を含む固定液の覚え方

- Bouin(ブアン)

- Zamboni(ザンボーニ)

- 最初から1文字目に濁点が付いている

- ゴロで覚える

ブアン、ザンボーニ

電子顕微顕の固定液

電子顕微鏡は前と後の2回固定を行うのが特徴です。

- 前固定

2~4%グルタルアルデヒド

主にタンパク質を固定する

固定力は強いが浸透が遅い - 後固定

1~2%オスミウム酸

主に脂質を固定する

固定力は強いが浸透が遅い

組織が黒くなる

酸化作用がある

まとめ

固定のポイントを最後に見てみましょう!

なぜ固定が重要なのか?

細胞や組織の自己融解(腐敗)や構造の変化を防ぎ、生きていた時に近い状態を保つ。

- 不適切だと、後の染色や鏡検、診断にまで大きな影響が出る

- 標本作製の初期段階で行う

固定方法の基本は2つ!

- 湿固定

ホルマリンやアルコールなどの液体に浸して固定する方法。

組織固定の主流。 - 乾燥固定

液体を使わず乾燥させる方法。

血液塗抹標本などで用いられる。

固定に影響する3大要因

- 固定液の量

組織体積の10~20倍以上 - 固定温度

通常は室温、電顕などは4℃ - 固定時間

6~48時間または72時間

臓器ごとの固定方法

| 臓器 | 方法 |

|---|---|

| 脳 | 脳底動脈下に糸をくぐらせて、 吊るした状態で固定。 |

| 肺 | 気管・気管支から液を注入& 臓器を浸ける。 |

| 胃 | 大湾側を開いてゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 大腸 | 腸間膜に沿って開きゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 肝臓 | 1cm厚に切ってゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 腎臓 | 切れ込み(割)を入れてゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 脾臓 | 切れ込み(割)を入れてゴム板に 貼り付けて固定。 |

| 乳腺 | 注射器で内部に固定液を注入してゴム板に 貼り付けて固定。 |

固定の原理

- 架橋固定(変性固定)

ホルマリンなどのアルデヒド系固定液がタンパク質同士を「メチレン架橋」で結びつけて固める。 - 凝固固定(脱水固定)

アルコールなどがタンパク質を脱水・凝固させて固める。

グリコーゲン保存に良いが、脂肪は溶出。

主要な固定液

- ホルマリン

原理は架橋固定。

最も一般的な固定液。

中性緩衝ホルマリンが推奨。

ホルマリン色素(褐色)の発生と除去法(ベロケイ法、カルダセウィッチ法)もセットで覚える。 - アルコール系(エタノール、カルノア液)

原理は凝固固定。- カルノア液

核酸の保存に優れ、クロロホルム・氷酢酸・エタノールを含む。 - ブアン液

ホルマリン・ピクリン酸・氷酢酸を含み、内分泌組織に適する。

組織を硬化させ黄色に着色。 - グルタルアルデヒド液

電子顕微鏡の「前固定」に用いられ、主に蛋白質を固定。 - オスミウム酸

電子顕微鏡の「後固定」に用いられ、主に脂質を固定。 - パラホルムアルデヒド液、PLP液、ザンボーニ液

免疫染色に有用な固定液として特徴を理解。 - 重クロム酸塩や昇汞を含む固定液

それぞれオルト、ミュラー、ヘリー、ツェンカー、スーサ、マキシモウなどがあり、特徴的な成分と固定液名を関連付けて覚える。

- カルノア液

覚えにくいものはゴロで覚えよう!

ゴロはこちら