【梗塞】貧血性梗塞と出血性梗塞の機序をわかりやすくイラストで徹底解説

授業で貧血性梗塞や出血性梗塞は習ったけどよく分からず、テスト対策で困っていませんか?

この記事ではメカニズムや試験に出る部分が全てまとまっているため試験対策として理解しやすくなっています。

梗塞は動脈硬化、血栓、塞栓などテスト頻出の障害と深く関連があり、これを理解することで知識が一気にアップします。

ぜひここで勉強して試験を突破してください。

- 貧血性梗塞の特徴

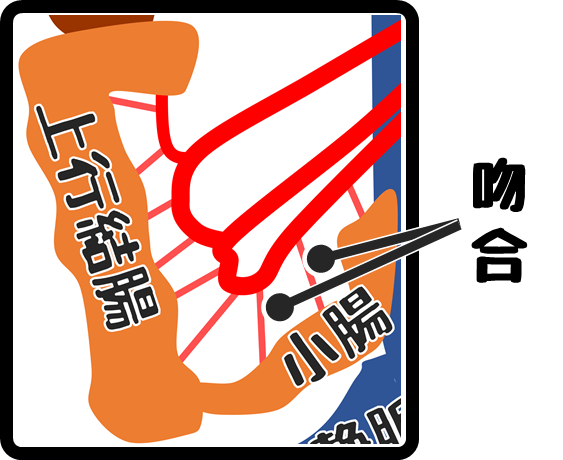

- 吻合がない終末動脈でおきる。

- 見た目が貧血調で白色なためこの名称。

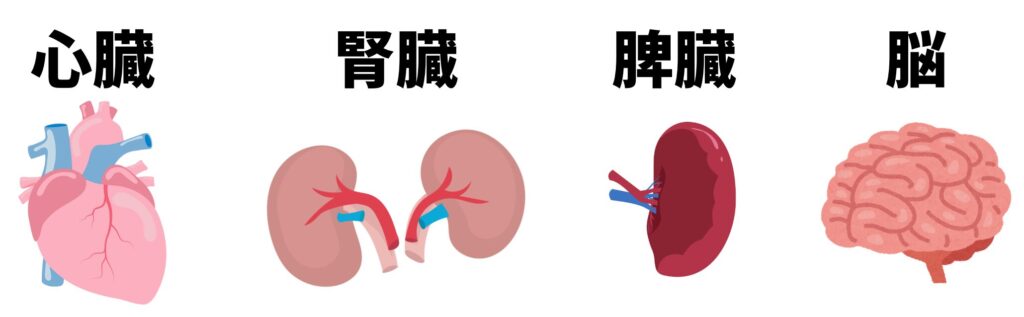

- 終末動脈に支配される心臓(冠状動脈)、腎臓(腎動脈)、脾臓(脾動脈)に起きやすい。

- 出血性梗塞の特徴

- 2種類の血管によって血液が供給される臓器(肺や肝臓)に起きやすい。

(心臓も2種類の血管に支配されているが、心臓は貧血性) - 静脈閉塞(捻転やヘルニア嵌頓など)で行き場を失った血液が血管から漏出して出血性となりやすい。

- 吻合の多さから血液が流入しやすいため、出血性となりやすい。

- 2種類の血管によって血液が供給される臓器(肺や肝臓)に起きやすい。

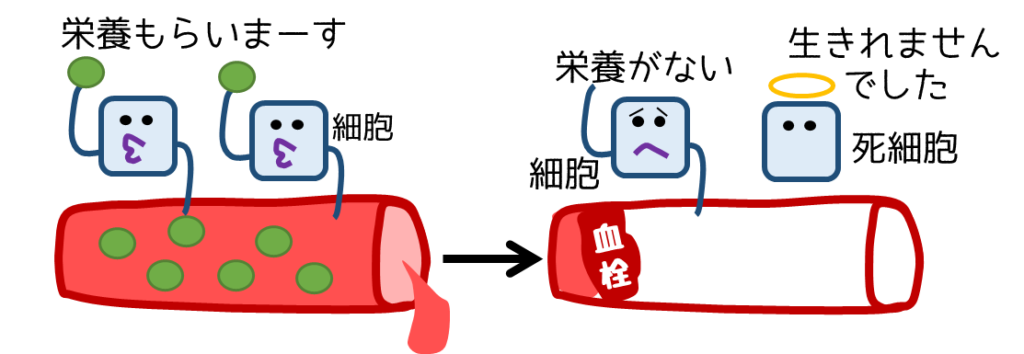

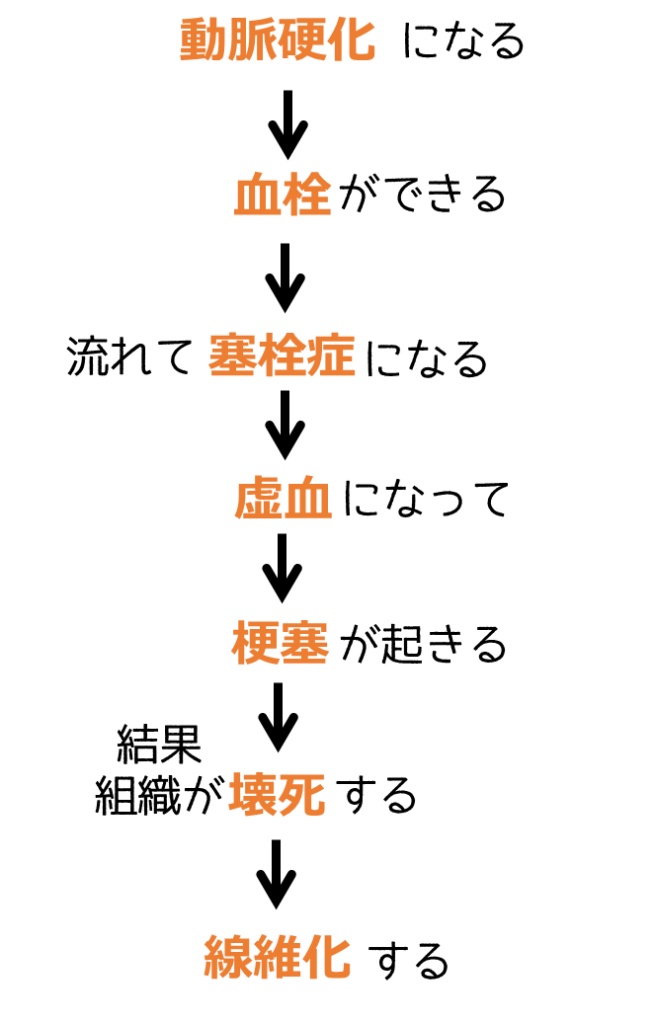

梗塞とは動脈の血流が滞り、周囲組織が壊死した状態

何らかの要因で臓器の血流が遮断(多くは動脈、場合により静脈)すると周囲組織に酸素や栄養が渡せなくなって虚血状態になり、組織が壊死する。

この状態を梗塞と呼びます。

梗塞の原因には以下のようなものがあります。

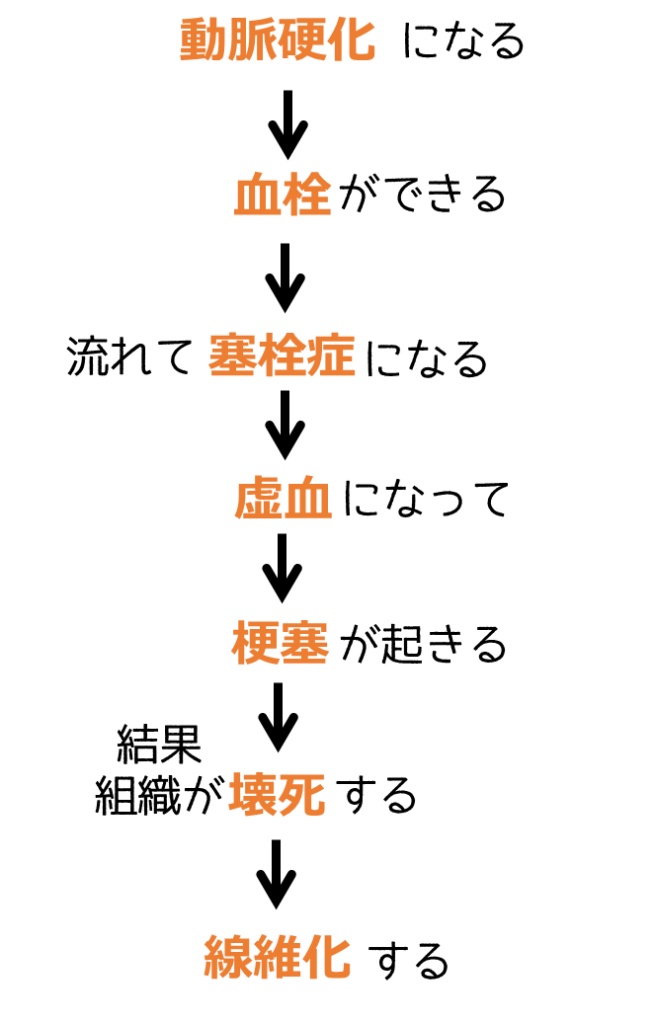

この❶〜❸と梗塞には以下のように関連しています。

この流れを知ることで心筋梗塞で線維化が生じるなどを理解しやすくなるよ。

梗塞には貧血性と出血性がある

梗塞には主に貧血性(白色)梗塞と出血性(赤色)梗塞の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

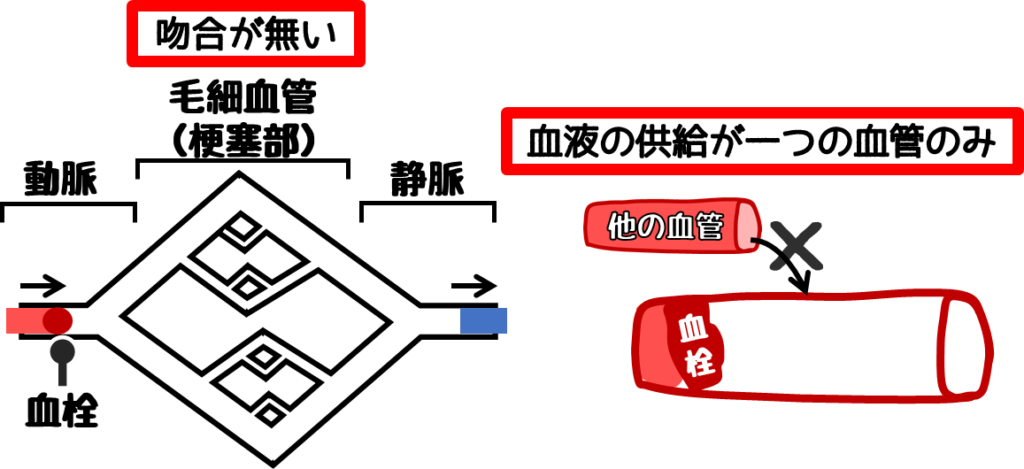

貧血性梗塞は吻合がない血管で起きる

周囲の血管とのつながりを【吻合】と言い、吻合がない血管は【終動脈(終末動脈)】と呼ばれます。

終動脈と似た言葉に【機能的終動脈】があります。

これは吻合はあるけど非常に細かったり脆かったりして、メインの血管が急に詰まったときにバイパスとして機能するほどの血液を流せない動脈のことです。

つまり吻合はあるけど機能的には終動脈と同じ働きをするものです。

終動脈で血液供給がその動脈1本のみの場合、その血流が障害されると血液がなくなり貧血調(白色)になります。

つまり、貧血性梗塞が起きやすいのは次の2つがある臓器です。

❶終動脈がある

❷機能的終動脈があり、別血管からの血流がない

- 心臓

機能的終動脈(冠状動脈) - 腎臓

終動脈(腎動脈の分枝) - 脾臓

終動脈(脾動脈の分枝) - 脳

機能的終動脈(大脳動脈の末梢枝)

※脳は出血性梗塞を起こすこともありますが、試験的には【白色梗塞が多い】で覚えて良いと思います。

出血性梗塞は血管の二重支配やうっ血で起きる

血管が詰まって組織が壊死した(梗塞)後、その壊死した部分に血液が流れ込み、出血を伴う状態のこと。

【赤色梗塞】とも呼ばれる。

出血性梗塞が起きやすい臓器は以下の5つです。

- 肺

- 肝臓

- 腸管

- 卵巣

- 精巣

出血性梗塞は主に2種類のメカニズムで発生する

出血性梗塞は主に以下のメカニズムで発生します。

- 二重の血液供給や側副血行路がある場合

- 主な関連臓器

- 肺

- 肝臓

- 小腸

- 主な関連臓器

- うっ血(静脈の閉塞)

- 主な関連臓器

- 腸管

- 卵巣

- 精巣

- 主な関連臓器

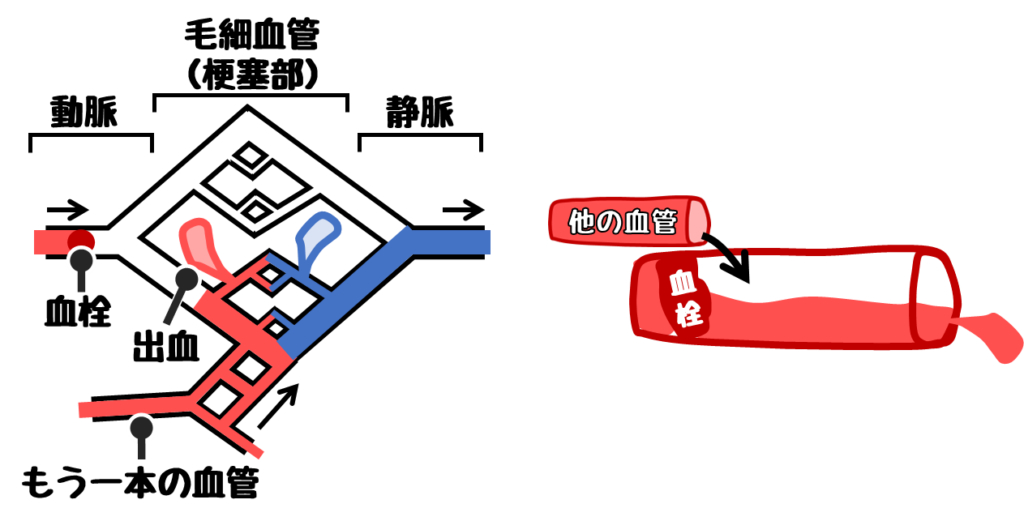

❶二重の血液供給や側副血行路がある場合の梗塞メカニズム

肺や肝臓は機能血管と栄養血管の2種類の血管から血液供給があり、これらは吻合があります。

機能血管と栄養血管をもつ器官は以下の3つです。

- 肺

- 機能血管:肺動脈

- 栄養血管:気管支動脈

- 肝臓

- 機能血管:門脈

- 栄養血管:肝動脈

※心臓にも機能血管と栄養血管がありますが、二重支配ではないためここでは割愛しています。

そのため肺や肝臓では片方の血流が途絶えて組織が壊死(梗塞)したところに、もう一方の生きている血管から血液が流れ込み、脆くなった組織で出血が起こります。

肺や肝臓はこの血管の二重支配によってそもそも梗塞が生じにくいです。

肺や肝臓は血管の二重支配があるためそもそも梗塞が生じにくい点は注意してください。

❷うっ血(静脈の閉塞)がある場合の梗塞メカニズム

腸捻転やヘルニア嵌頓などによって腸の静脈が物理的に閉塞すると、血液の出口が失われ、腸管内に血液が溜まる「うっ血」が生じます。

この状態で動脈からの血流は保たれているため、行き場を失った血液が血管から漏れ出し、出血性梗塞になります。

また、腸では多数の腸間膜動脈枝が吻合しているため、周りの血管からの血液流入がみられ、出血性梗塞となる。

臓器によって凝固壊死と融解壊死がみられる

梗塞と壊死は密接な関係にあります。

この壊死には種類があり、臓器ごとに見られる壊死が異なります。

| 臓器 | 梗塞の種類 | 壊死の種類 |

|---|---|---|

| 心臓 | 貧血性 | 凝固壊死 |

| 腎臓 | 貧血性 | 凝固壊死 |

| 脾臓 | 貧血性 | 凝固壊死 |

| 脳 | 貧血性 (出血性もあり) | 融解壊死 |

| 肺 | 出血性 | 凝固壊死 |

| 肝臓 | 出血性 | 凝固壊死 |

| 腸管 | 出血性 | 凝固壊死 |

関連する国家試験問題を解こう!

第22回柔道整復師国家試験 午前101

貧血性梗塞が起こりにくい臓器はどれか。

- 脳

- 肝臓

- 心臓

- 腎臓

- 答えはここをクリック

-

❷

第28回柔道整復師国家試験 午前123

出血性梗塞を起こしやすい臓器はどれか。

- 心臓

- 肺臓

- 脾臓

- 腎臓

- 答えはここをクリック

-

❷

よくある質問と回答(FAQ)

- 梗塞とは何ですか?

-

梗塞とは、何らかの原因で動脈の血流が強く狭窄したり閉塞したりすることで、周囲の組織に酸素や栄養が供給されなくなり(虚血状態)、最終的にその組織が壊死してしまう状態を指します。主な原因としては、動脈硬化、血栓(血管内で血液が固まってできる塊)、塞栓(血流に乗って運ばれてきた異物が血管を詰まらせること)が挙げられます。

- 梗塞にはどのような種類がありますか?

-

梗塞には主に「貧血性(白色)梗塞」と「出血性(赤色)梗塞」の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

- 貧血性梗塞はどのようなメカニズムで発生し、どのような臓器に起きやすいですか?

-

貧血性梗塞は、周囲の血管とのつながり(吻合)がない「終動脈」または吻合があっても機能的に不十分な「機能的終動脈」を持つ臓器で発生します。これらの動脈の血流が障害されると、その動脈一本からの血液供給のみであるため、血液が不足して組織が貧血調(白色)になります。 貧血性梗塞が起きやすい臓器としては、心臓(冠状動脈)、腎臓(腎動脈の分枝)、脾臓(脾動脈の分枝)、脳(大脳動脈の末梢枝)が挙げられます。

- 出血性梗塞はどのようなメカニズムで発生し、どのような臓器に起きやすいですか?

-

出血性梗塞は、血管が詰まって組織が壊死(梗塞)した後、その壊死した部分に血液が流れ込み、出血を伴う状態です。主に以下の2つのメカニズムで発生します。

- 二重の血液供給や側副血行路がある場合: 肺(肺動脈と気管支動脈)や肝臓(門脈と肝動脈)のように、2種類の血管から血液供給がある臓器で、片方の血流が途絶えても、もう一方の生きている血管から血液が流れ込み、脆くなった組織で出血が起こります。これらの臓器は二重支配のため、そもそも梗塞が生じにくいですが、出血性梗塞が起きやすいです。

- うっ血(静脈の閉塞)がある場合: 腸捻転やヘルニア嵌頓などによって静脈が閉塞すると、血液の出口が失われ、腸管内に血液が溜まる「うっ血」が生じます。この状態で動脈からの血流が保たれていると、行き場を失った血液が血管から漏れ出し、出血性梗塞になります。腸では多数の腸間膜動脈枝が吻合していることも、出血性梗塞につながります。

出血性梗塞が起きやすい臓器としては、肺、肝臓、腸管、卵巣、精巣が挙げられます。

- 心臓は機能血管と栄養血管がありますが、なぜ同じように2種類の血管がある肝臓や肺と違って貧血性梗塞が起きやすいのですか?

-

心臓は機能血管の大動脈・大静脈と栄養血管の冠動脈があります。しかし、冠動脈は「機能的終動脈」であり、機能血管との交通はありません。そのため、冠動脈の血流が障害されると、心筋への血液供給が途絶え、血液がない貧血性梗塞が起きやすいとされています。

一方、肝臓や肺の機能血管と栄養血管は交通があるため血液の流れが止まらず出血性梗塞となります。

- 「吻合」とは何ですか?また、「終動脈」と「機能的終動脈」の違いは何ですか?

-

「吻合」とは、周囲の血管同士がつながっている状態を指します。

「終動脈」とは、その動脈の先には他の血管との吻合が全くない血管のことです。そのため、終動脈が閉塞すると、その先の組織への血液供給は完全に途絶えます。

一方、「機能的終動脈」とは、血管同士の吻合はあるものの、それが非常に細かったり脆かったりして、メインの血管が急に詰まったときにバイパスとして十分な血液を流せない動脈のことを指します。機能的には終動脈と同じ働きをするため、閉塞すると貧血性梗塞の原因となります。

- 腸管が出血性梗塞になりやすいのはなぜですか?

-

腸管が出血性梗塞になりやすい理由は主に二つあります。一つは、腸捻転やヘルニア嵌頓などによる静脈の閉塞で、血液の出口が失われうっ血が生じ、動脈からの血流が維持されていると行き場を失った血液が漏れ出すためです。もう一つは、腸には多数の腸間膜動脈枝が吻合しているため、周囲の血管からの血液流入がみられ、これが壊死組織での出血を助長するためです。

- 梗塞の原因となる具体的な病態は何ですか?

-

梗塞の主な原因としては、以下の3つが挙げられます。

- 動脈硬化: 血管の壁が硬くなり、内腔が狭くなることで血流が滞りやすくなります。

- 血栓: 血管内で血液が固まってできた塊(血栓)が血管を詰まらせます。

- 塞栓: 血管内でできた血栓や、心臓などでできた血の塊、あるいは空気や脂肪の塊などが血流に乗って運ばれ、細い血管で詰まることで血流が途絶えます。