【社会人向け】細胞検査士試験の徹底準備ガイド:効率的な勉強法から直前対策まで

\この記事には詳細版があります!/

細胞検査士試験は、キャリアアップを目指す社会人にとって重要なステップです。

しかし、働きながら試験勉強を続けるのは容易ではありません。

本記事では、1年かけて計画的に合格を目指すための「月別スケジュール」と、一次・二次試験両方に役立つ具体的な勉強法、さらにメンタル面のケア方法までを徹底解説します。

長期的な学習計画を立て、合格まで着実に進んでいきましょう。

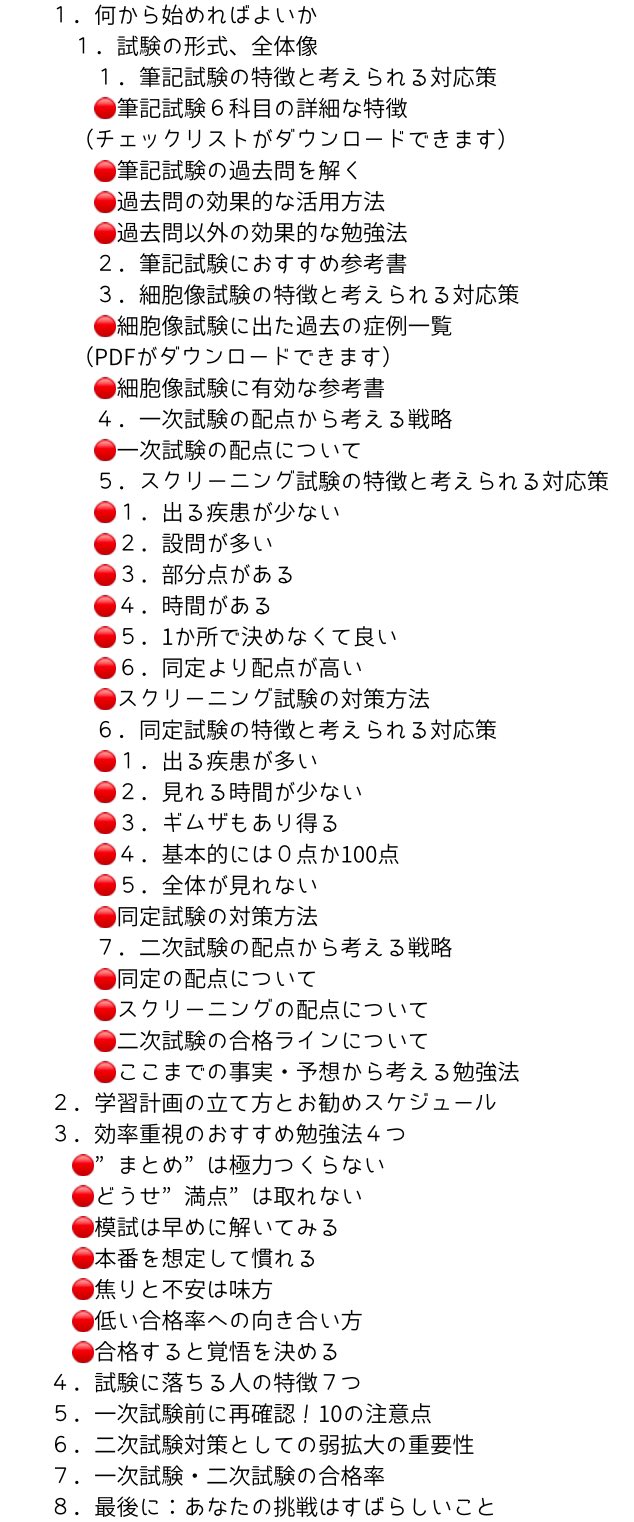

細胞検査士試験準備の基本

細胞検査士試験で合格を目指すうえで、まずやるべきことは次の2つです。

- 「試験内容の理解」

- 「合格に必要な教材や情報の確保」

忙しい社会人でも、計画的かつ効率的な対策を行うことで、合格ラインに近づけます。

まずは基本的な流れと、最初の一歩として役立つ情報を整理してみましょう。

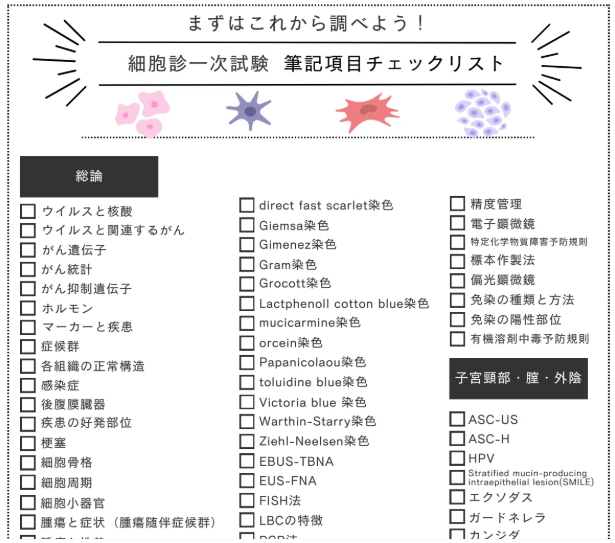

❶試験内容を理解する

細胞検査士試験がどんな分野をカバーし、どのように出題されているかを把握しましょう。

この段階で明確な学習目標が定まり、無駄な勉強を避けられます。

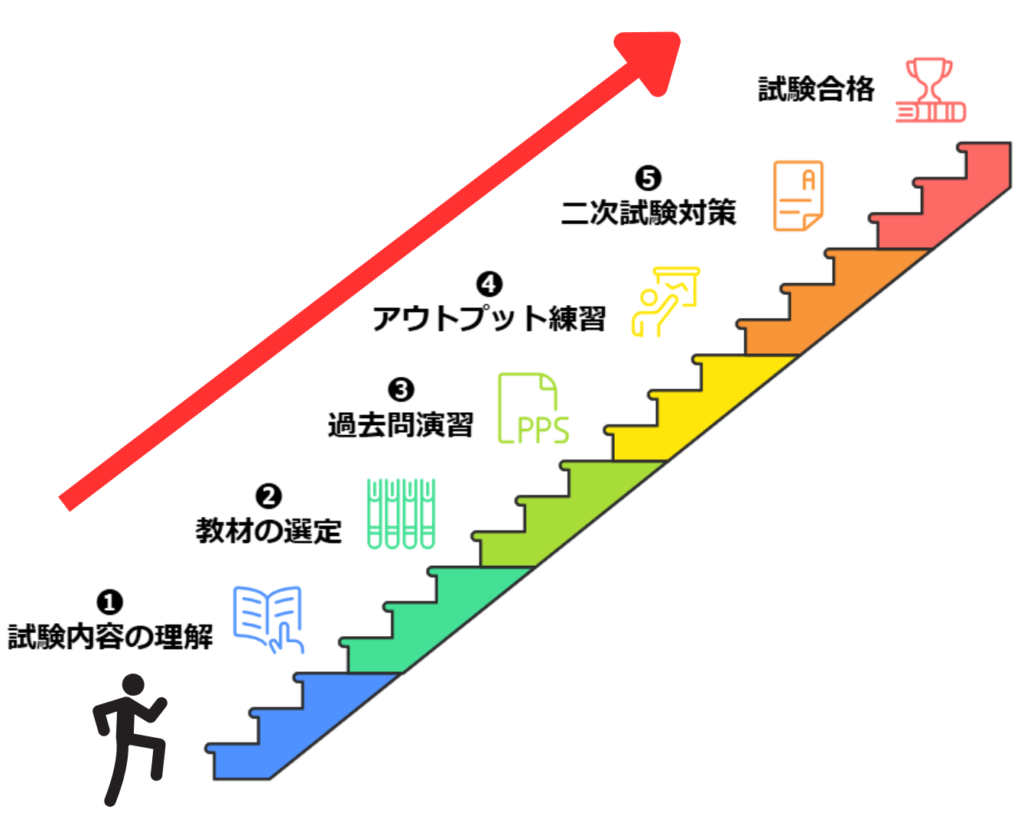

細胞検査士 一次試験について

細胞検査士 一次試験の概要は次の通りです。

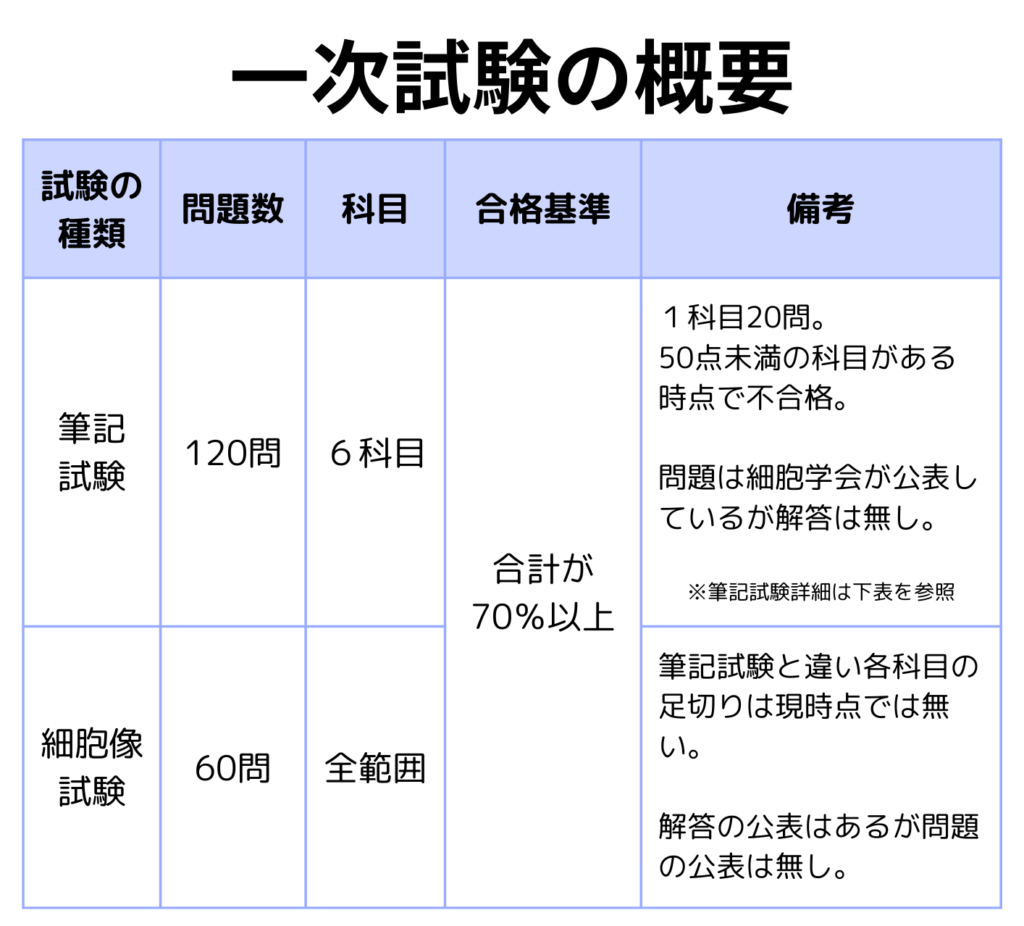

下表は筆記試験に関する詳細のまとめです。

筆記試験では、各科目ごとに20問中10問以上の得点が必要です。

1科目でも10問未満の得点を取ると、その時点で一次試験は不合格となるので注意してください。

また、どの参考書から出題されているのか不明な問題も多く、非常に難易度が高いです。

さらに公式の解答が存在しないため、私自身の考えに基づいて解答を作成しました。

ぜひ参考にしてください⬇️

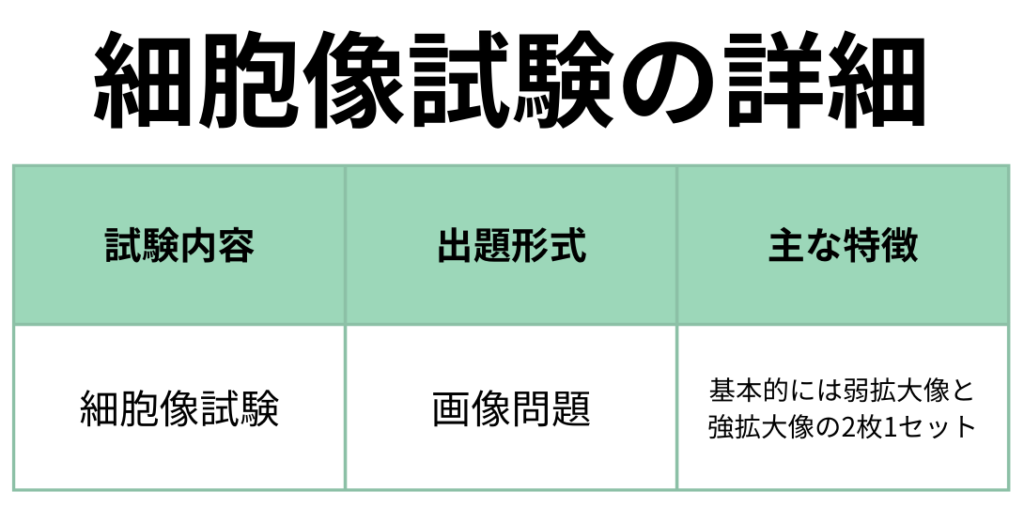

次は細胞像試験です。

細胞像試験とは写真問題のことでこちらもかなり難しいです。

画像問題はたくさんの画像を見て、できるだけ多くのパターンを理解していくのが合格必勝法です。

細胞検査士 二次試験について

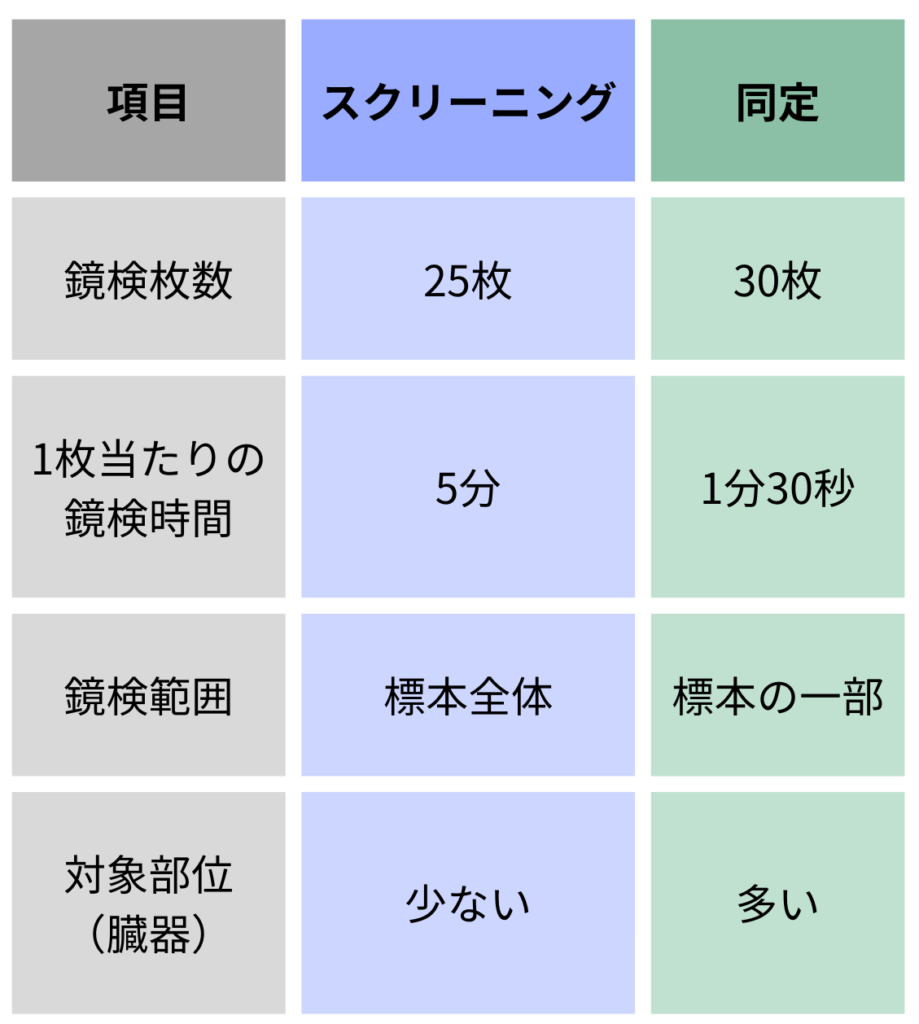

細胞検査士二次試験はスクリーニングと同定の2種類の試験があります。

詳しくはこちらの項目で解説します

二次試験についてはここをクリック

身近な経験者やSNSから情報収集

さらに情報を手に入れたい場合は以下の2つがおすすめです。

- 身近な受験経験者に聞く

職場や近隣に受験者がいる場合は積極的に聞いてみましょう。

良い情報が得られたり、協力してもらえたりするかもしれません。 - SNSで交流して聞く

SNS上には実際の受験者がかなりいます。

もちろん私も受験経験者なのでいつでも連絡ください。

(エックス) @dot_zebra

(インスタグラム) @dot_zebra

匿名質問コーナー(mond) mondはこちら

気軽に連絡してね!(^^)

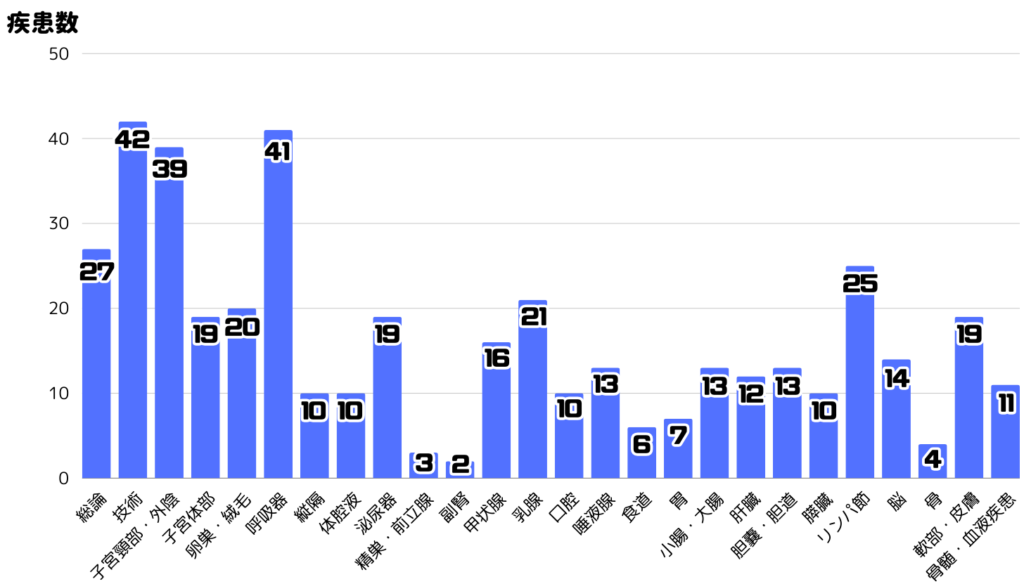

筆記試験で覚える必要がある疾患の数

筆記試験を突破するためには多くの疾患を覚える必要があります。

どれくらい覚える必要があるか、過去5年間で出た疾患や項目をグラフにしたので参考にしてください。

疾患・項目数は全部で426です。

各論は疾患を抽出

この記事の詳細版では疾患名とそのチェックリストPDFがダウンロードできます。

「何から勉強すればいいか分からない!」という人はチェックリストを確認していくことから始めてみて下さい!

❷必要最低限の参考書と過去問の確保

試験の基本情報を手に入れたら次は参考書や過去問を入手しましょう。

合格には、定評のある参考書と過去問が欠かせません。

●参考書について

╲おすすめの参考書はここをクリック/

上記事では合格に必要な5ステップとステップごとにおすすめの参考書を記載しています。

ぜひ参考にしてみてください!

●筆記試験の過去問について

筆記試験の過去問は細胞学会が公表しており、閲覧・ダウンロードを可能にしています。

以下からPDFをダウンロードできます。

出典:日本臨床細胞学会

❸筆記試験過去問を実際に解く

参考書や過去問が揃ったら、次は実際に解いてみましょう。

実際に問題を解けば、自分の現在の知識量と今後の課題が明確になります。

過去問を解く2つの目的

問題形式や頻出分野を理解することで、効率的な学習計画を立てやすくなります。

さらに効率的にするために、過去5年分の過去問600問を分野ごとに整理し、解答・解説を記載した過去問解説集を作成しました。

これを使えば解いていくだけで傾向が丸わかり!

解けない問題や曖昧な知識を把握し、重点的に復習するための材料としましょう。

また、筆記試験は足切りがあります。

弱点の把握はこの足切り回避するためにも必須です。

過去問の効果的な活用法とポイント!

過去問を効果的に使うための方法は4つ。

詳細記事で解説しています。

詳細記事はこちら

❹アウトプットの練習と演習を行う

試験で結果を出すためには、インプットした知識を使いこなせるようにする必要があります。

そのためにはアウトプットが欠かせません。

アウトプットの重要性

アウトプットには3つの効果があります。

頭の中で整理された情報が記憶として定着します。

実際に問題を解くことで、曖昧な部分や理解不足な箇所が明らかになります。

制限時間内に問題を解くことで、実際の試験に慣れることができます。

この3つはどれも合格に欠かせない要素です。

最初はインプットの時間が多くなりますが、8月までにはアウトプット時間を増やせるようにしましょう。

下の理想的なインプット・アウトプット比を目指して一緒に頑張ろう!

●1月~3月=80:20

●4月~6月=60:40

●7月~8月=40:60

●9月=20:80

●10月(試験月)=10:90

効果的なアウトプット練習法

アウトプットを効率的に行うためには、次の方法がおすすめです。

この模試は、難易度別に段階的に学習を進められるよう設計されています。

初心者から上級者まで、どのレベルの方でも活用できます。

試験本番を想定した形式で、スコアアップを目指しましょう!

細胞像試験対策のために視覚的なアウトプット練習が必ず必要です。

画像問題集では、頻出の画像を厳選し、効率的に学べるよう工夫されています。

どんなパターンでも対応できるようにできるだけ多くの画像で練習しましょう。

解説動画付きの細胞像問題集はこちら

その他おすすめ問題集はこちら

これらを利用して効率的にアウトプットしよう!

繰り返しが重要だよ!

❺二次試験対策を早めに準備しよう!

一次試験対策と同時に二次試験対策も並行して進める必要があります。

二次試験はスクリーニングや同定といった実技試験であるため、早期の練習開始が合格に直結します。

二次試験対策のポイント

- 一次試験対策との並行が鍵

二次試験の内容は、一次試験の知識を基にしているため、一次試験対策と並行して少しずつ進めておくのが理想的です。 - 必要なリソースを揃える

二次試験対策には標本や画像問題が必須です。

職場や学習会などの環境を活用し、リソースを早めに確保しておきましょう。 - 実技練習のスタートタイミング

実技練習は遅くとも8月くらいから本格化させることを目指しましょう。

一次試験終わりでは間に合いません。

具体的な内容

二次試験対策については、「二次試験の対策について」の項目で、具体的に解説します。

二次試験の対策はここをクリック

また、月別の準備方法については「13か月の完全準備ガイド」でも触れていきます。

月別の具体的な準備内容はここをクリック

【2025年版】細胞検査士試験13か月の完全準備ガイド

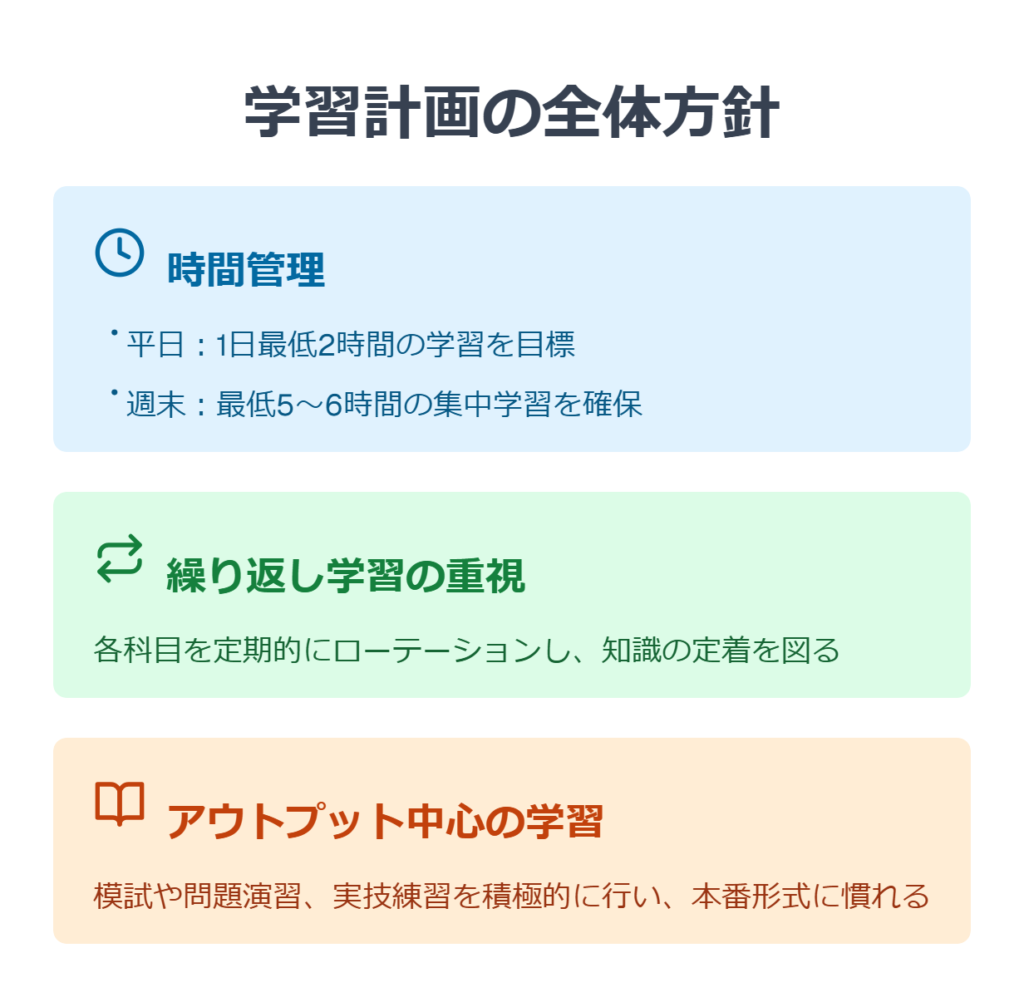

計画を立てるときはまず、全体的な大きな目標を立てましょう。

私が勉強する時は下の3つを意識します。

時間などは皆さんの使える時間によって変更してください。

大きな目標設定ができたら月ごとの詳細目標を決めましょう。

例として❶~⓭のスケジュールを組んだので参考にしてください。

❶受験予定前年の12月(一次試験10ヶ月前)

試験に向けた準備環境を整え、全体の学習計画を作成する。

- 資料の準備

・必要な参考書、過去問、模試を購入

・細胞像問題集を準備 - 試験内容の把握

・一次試験と二次試験の出題範囲・形式を確認 - 学習計画の作成

・12か月のスケジュールを立て、各科目の学習順序を決定

・SNSや受験者コミュニティで情報収集を開始

❷受験年の1月(一次試験9ヶ月前)

基礎知識のインプットを始め、主要科目の土台を固める。

- 学習科目

・総論

細胞の基礎知識、がんの疫学、細胞周期、腫瘍関連遺伝子など

・技術

顕微鏡の原理、染色法、検体処理法、免疫染色の基本など - 学習方法

平日 テキストを読み、基礎知識をインプット

週末 過去問や演習問題を解き、理解度を確認 - 模試の活用

・模試 1月の模試を解いて、基礎知識の確認

(模試はこちら)

・間違えた問題を復習し、弱点を補完

❸受験年の2月(一次試験8ヶ月前)

最も比重が高い2科目を中心に勉強。

学習科目

・婦人科

子宮頸部・体部を重点的に

・呼吸器

扁平上皮癌、腺癌、小細胞癌、感染症関連の所見など

学習方法

平日 参考書を使ったインプット

週末 演習問題と過去問を解き、知識を定着

模試の活用

・模試 2月の模試を解いて知識の定着&拡充

(模試はこちら)

・間違えた問題を復習し、理解を深める

❹受験年の3月(一次試験7ヶ月前)

次に比重が高い科目を中心に勉強。

- 学習科目

・体腔液

反応性中皮細胞、悪性中皮腫、腺癌など

・消化器

口腔~大腸、唾液腺、肝胆膵など - 学習方法

平日 参考書を使ったインプット

週末 演習問題と過去問を解き、知識を定着 - 模試の活用

・模試:3月の模試を解いて、知識の定着&拡充

(模試はこちら)

・間違えた問題を復習し、理解を深める

❺受験年の4月(一次試験6ヶ月前)

次に比重が高い科目を中心に勉強。

- 学習科目

・泌尿器

マラコプラキア、低異型度および高異型度尿路上皮癌など

・甲状腺

goiter、乳頭癌、濾胞性腫瘍など

・乳腺

良性、浸潤性乳管癌、特殊型など - 学習方法

平日 テキストと問題集を進める

週末 演習問題と過去問を解き、知識を定着 - 模試の活用

・模試:4月の模試を解いて、中級レベルの理解度を確認

(模試はこちら)

・間違えた問題を復習し、弱点を補強

❻受験年の5月(一次試験5ヶ月前)

残りの科目をインプットし、総復習を行う。

- 学習科目

・リンパ

壊死性リンパ節炎、各種リンパ腫など

・脳・骨・軟部

星細胞腫、骨巨細胞腫、胞巣状軟部肉腫など - 学習方法

平日 テキストと問題集を進める

週末 演習問題と過去問を解き、知識を定着 - 模試の活用

・模試:5月の模試を解いて、中級レベルの理解度を確認

(模試はこちら)

・間違えた問題を復習し、弱点を補強

❼受験年の6月(一次試験4ヶ月前)

細胞像対策を本格的に開始し、同時に今まで覚えた内容の復習も行う。

- 学習科目

・細胞像

・筆記の全科目 - 学習方法

平日 細胞像問題集を解く&筆記の復習

週末 筆記の勉強をしながら細胞像とリンクさせる - 模試の活用

・模試:6月の模試を解いて、本番を意識した試験対策を開始

(模試はこちら)

・間違えた問題を復習し、弱点を補強

❽受験年の7月(一次試験3ヶ月前)

二次試験の基礎を固めるとともに一次試験の知識を定着・拡充する。

- 学習科目

・婦人科、呼吸器を中心に鏡検

・一次試験範囲の全て - 二次試験対策

・スクリーニング試験の練習用資料を用意し、手順を理解

・婦人科、呼吸器を中心に鏡検

・同定試験の速さに慣れる - 学習方法

平日 一次試験対策(20科目+細胞像)を続行

週末 スクリーニング試験と同定試験の練習を開始 - 模試の活用

・模試:7月の模試を解いて、一次試験対策を進める

7月模試はこちら

・細胞像問題集を使い、所見を捉える力の強化

細胞像問題集はこちら - その他やること

発表された受験案内を確認し、出願や宿泊などの準備を行う。

宿泊費を安くする方法はこちら

❾受験年の8月(一次試験2ヶ月前)

全体の仕上げに向けて模試で演習。

- 学習活動

平日 1日1科目を重点的に復習&同定・スクリーニングの練習

週末 模試形式で20科目+細胞像問題を解く - 模試の活用

8月の模試を解いて実戦力を確認

模試はこちら - 二次試験対策

・自分の弱点をリスト化し、重点的に補強

・スクリーニング試験と同定試験の模擬練習を繰り返す

❿受験年の9月(一次試験1ヶ月前)

一次試験対策の完成度を高める。

- 学習活動

・科目ごとの苦手分野を中心に復習

・模試:9月の模試を解いて本番前の最終確認

9月の模試はこちら - 細胞像対策

・頻出疾患の所見を最終確認し、完全に暗記

・同定・スクリーニング試験の練習を継続 - 試験準備

・試験形式に慣れるため、時間を計って練習

・直前ノートを作成し、重要ポイントをまとめる

⓫受験年の10月(一次受験月)

一次試験の最終準備を完了する。

- 学習活動

・模試:10月の模試を解いて、最後の知識拡充

模試はこちら

・各科目の総復習を行い、知識を定着させる

・細胞像問題を短時間で解く練習を繰り返す - 試験直前の準備

・試験直前は復習中心でリラックスを心がける

・試験当日の流れをシミュレーションし、体調管理を徹底する

⓬受験年の11月(二次試験1ヶ月前)

二次試験(スクリーニング・同定)の完成度を高める。

- 二次試験対策

・スクリーニング試験

集中的に行い、1枚4分のペースで練習

・同定試験

同定試験の練習を繰り返し、1枚60秒で練習

・学習活動

スクリーニング試験と同定試験に必要な疾患の特徴を再確認

⓭受験年の12月(二次受験月)

二次試験に向けて最終調整を行う。

- 二次試験対策

・スクリーニング試験と同定試験の模擬練習を繰り返す

・頻出疾患の所見を最終確認し、暗記 - 学習活動

・試験直前は新しい知識を詰め込まず、これまでの復習に集中

・絶対に取る疾患、取れればラッキーな疾患、取らない疾患を明確にする

・迷った時にどうするかの判断基準を明確にしておく - 試験当日の準備

・体調管理を徹底し、リラックスした状態で試験に臨む

・試験形式やルールを再確認し、万全の準備を整える

この具体的なステップを参考にスケジュールを組んでみてください!

二次試験の対策について

次は二次試験に向けた準備です。

二次試験では、一次試験で得た知識を基に、さらに実践的なスキルが求められます。

ここでは、二次試験までにやっておきたい重要な対策を6つご紹介します。

ポイントを押さえて、一緒に二次試験合格を目指そう!

二次試験の形式をしっかり理解する

二次試験はスクリーニング試験と同定試験の2つから成り立っています。

まずはそれぞれの試験形式を理解し、試験当日に備えましょう。

二次試験の試験の形式・特徴は以下の通りです。

スクリーニングと同定は形式がかなり違うため、問われる能力も違います。

それを意識して二次試験対策を行いましょう。

╲それぞれに必要な能力/

二次試験の配点

一次試験の筆記と細胞像のように二次試験では同定とスクリーニングで配点が大きく異なります。

この配点を知り、そこから戦略を練ることで効率的な勉強が可能になります。

詳細版記事では「配点から考える戦略」をかなり具体的に記載したのでぜひ活用して下さい。

詳細な試験形式と「配点から考える戦略」はこちら

一次試験で得た知識を忘れない

一次試験で習得した知識は、二次試験でも大いに役立ちます。

特に以下のポイントをしっかりと復習しましょう。

- 臨床所見:年齢・性別、採取部位など

- 細胞所見:出現様式、核所見など

定期的に復習し、これらの知識を確実に定着させよう!

所見に優先順位を付ける

試験には多くの所見が出題されますが、全てを同列に考えるのは非効率です。

以下のように優先順位を設定して学習しましょう。

- 重要な所見

腺癌の腺腔構造や粘液の存在など、特異性が高い所見 - 優先度の低い所見

「流れのある集塊」など、特異性が低いまたは出現頻度が低い所見

具体的な優先順位の高い所見は、以下の記事内で動画解説しています。

所見を思い出す瞬発力を高める

二次試験では短時間で所見を思い出し、正確に判定する能力が求められます。

以下の方法で瞬発力を鍛えましょう。

- 瞬発力訓練:10秒で特定の分野(例:唾液腺)の疾患名を思い出す練習

所見を思い出す瞬発力を高める

瞬発力訓練

10秒で唾液腺の疾患名を思い出す練習

※下の開始ボタンを押して10秒後に思い出したい疾患名が出ます

これを全ての領域で行いましょう。

最終的には各疾患の所見も思い出せるようにしましょう。

各疾患に必要な所見はまとめたのでぜひ使用してください。

必要な全疾患・所見のまとめはこちら

出やすい疾患を知る

試験に頻出する疾患を把握すれば、二次試験対策を効率化できます。

限られた時間で確実に得点を得るために、頻出疾患に重点を置いた鏡検を行いましょう。

出やすい疾患とは?

細胞診の二次試験は「基本的な疾患をピックアップできるか」というのが大きな狙いです。

多くの社会人受験者はこの「基本的な疾患」が分かりません。

そのために以下の方法で「基本的な疾患」が何かを理解していきましょう。

- 同じ試験を受けた先輩や合格者の体験談、SNSなどから試験傾向を収集。

- 二次試験は特に、他者の経験が重要なヒントになることがあります。

周囲に聞ける人がいない場合は下の記事を見れば1発で分かります。

頻出疾患の学習ポイント

頻出疾患については、以下の3点を意識して学習しましょう。

- 臨床所見:年齢、性別、部位などの臨床背景情報。

- 弱拡所見:弱拡大で特徴的に見られる所見(例:腺腔、石灰化、集塊)。

- 強拡所見:強拡大で確認できる特徴的な核や細胞の所見(例:核異型、核内封入体)。

特に試験では弱拡大が重要なポイントになります。

弱拡大の重要性や詳しい見方については詳細版記事をご覧ください。

詳細版の記事はこちら

具体的な疾患リストを確認する

試験に頻出する疾患については、以下の動画解説付き記事で詳しくまとめています。

自信のない疾患や出題頻度の高い疾患から順番に重点的に学習していきましょう。

二次試験に出題される可能性が高いもの&必要な所見まとめ

可能な限り鏡検する

二次試験で合否を分けるのは、鏡検のスキルと慣れです。

スクリーニング試験や同定試験では時間の制約もあり、短時間での判断力と正確さが求められます。

練習量が結果に直結するため、以下の方法で鏡検のスキルを徹底的に鍛えましょう。

① 鏡検練習の「質」と「量」を確保する

1スライド 5分 (練習では4分)

目標:見落としを防ぐため、標本の隅々まで短時間で観察するスキルを身につける。

1問 90秒(練習では60秒)

目標:弱拡で素早く疾患の方向性を絞り、強拡で確信を持って判断する。

-

・スクリーニング:

5分/枚を厳守し、枚数をこなす。 -

・同定:

タイマーを使い、90秒以内に

①設問確認 → ②鏡検 → ③解答記入を行う。

ポイント:最初は時間オーバーしても構いません。

徐々にペースを上げ、時間内に収める練習を繰り返しましょう。

-

・スクリーニング:

≪例≫1日20〜30枚 -

・同定:

≪例≫1日20〜30枚

継続が重要:

毎日一定の枚数をこなすことで、鏡検スピードが飛躍的に向上します。

② 鏡検練習の「記録」をつける

日々の練習の成果を「見える化」することで、進捗と課題を把握しやすくなります。

- 記録の内容

- 鏡検したスライド/問題の枚数

- 正解・不正解の数(診断精度)

- 鏡検時間(時間内に終わったか)

- 間違えたポイント・原因分析(例:臨床所見の読み落とし、所見の見逃し)

- 記録の方法

- Excelやノートに毎日の練習結果を記録。

- 月ごとの振り返りを行い、成長の推移や弱点科目を明確にする。

③ 「質の高い鏡検」にする工夫

ただ数をこなすだけではスキルは伸びません。

効率よくスキルを磨く工夫を取り入れましょう。

- 弱拡と強拡の使い分け

- 弱拡:標本全体の特徴を把握し、疾患の方向性を素早く絞る。

- 強拡:確信が持てない部分や重要な所見を確認する。

- コツ:弱拡で素早く「絞り込む力」を養うと、強拡で迷う時間を短縮できます。

- 疾患ごとの優先所見を決める

- 頻出疾患について「優先して確認する所見」を3〜5つピックアップし、最短時間で診断を絞る練習を行う。

優先所見のまとめ 二次試験に出題される可能性が高いもの&必要な所見まとめ

- 頻出疾患について「優先して確認する所見」を3〜5つピックアップし、最短時間で診断を絞る練習を行う。

- 実際の試験環境を再現する

- 静かな環境で、時間を計りながら実践。

試験本番と同じような緊張感を意識しましょう。 - 可能であれば、学校や職場などでの模擬試験や勉強会を活用する。

- 静かな環境で、時間を計りながら実践。

④ 「質と量」を支える鏡検リソース

練習用の標本や資料が少ない場合、以下のリソースを活用しましょう。

- 有料の講習会などに参加

スクリーニングや同定対策を開催している有料講習会に参加。

講習会情報などについてはこちら - オンラインリソース

試験に出やすい疾患の画像をまとめた無料/有料コンテンツを活用。

出題頻度の高い疾患まとめ

二次試験突破は標本を見なければかなり厳しいです。

自施設に標本があれば自施設で、無ければ外部の講習会などのリソースを積極的に利用しましょう。

試験本番に向けたメンタルと心構え

試験本番は、知識だけでなくメンタルの安定が合否を分けます。

試験に向けての心構えをしっかり準備し、自信を持って本番を迎えましょう。

1. 自分を信じる

勉強した量や質に関係なく、最も大切なのは 「自分を信じること」 です。

- 精一杯努力した自分を認める

できる範囲で最善を尽くしたのであれば、それがあなたの「全力」です。

「これだけやったから大丈夫」と、自分を肯定してあげてください。 - 過去の努力を振り返る

これまでの努力の積み重ねは決して無駄ではありません。

SNSで学んだ知識、有料教材に投資した経験、問題を解いた時間……これらはすべて合格に繋がっています。

2. 変数ではなく定数を意識する

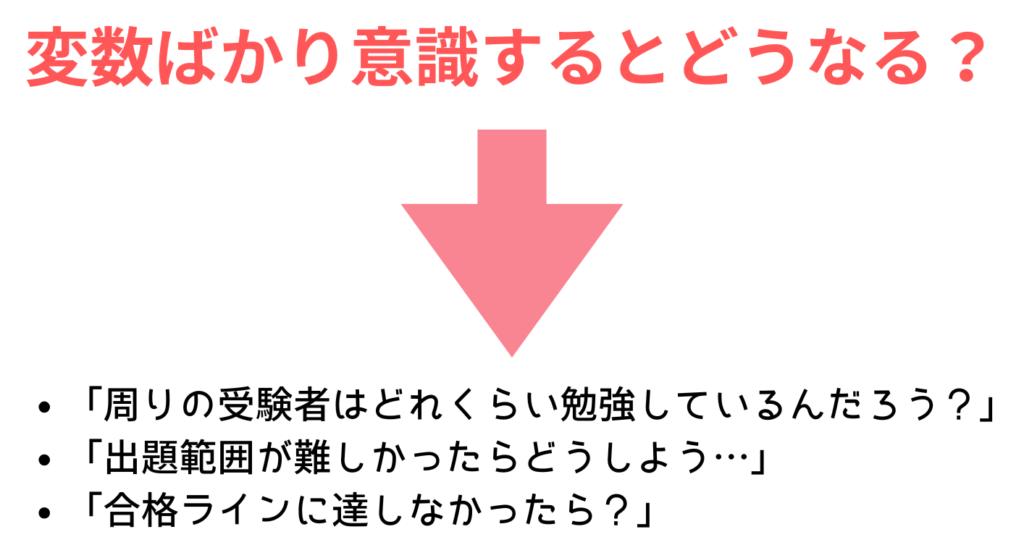

試験前は「何点取れるか」「本当に合格できるのか」といった外的要因(変数)が気になり、不安になることがあります。

しかし、これらは自分ではコントロールできない要素です。

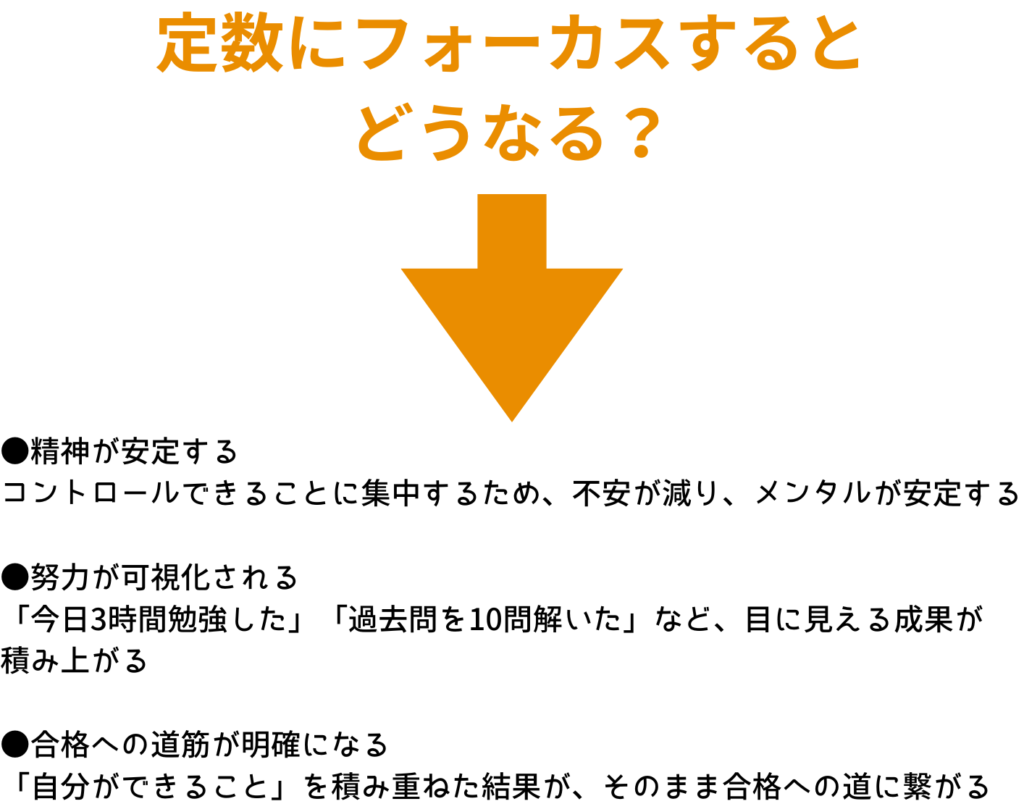

大切なのは、自分が確実にコントロールできる「定数」に目を向けることです。

こうした外的な要素(変数)にばかり意識を向けると、気持ちが焦り、不安やストレスが増してしまいます。

これでは勉強の質も落ち、合格が遠のいてしまいます。

●定数とは?

意識するべき定数とは何のことでしょうか。

それはあなた自身がコントロールできるものです。

具体的には次のようなものが挙げられます。

- 1日何時間勉強するか

- 過去問を何回繰り返すか

- 今日覚えるべき疾患の数や範囲

- 1週間で取り組む模試や演習量

これらは「自分が決めて」「自分で行動に移せる」要素です。

定数は数字で客観的に評価しやすいものが多いです。

実践例:定数意識の学習法

- 目標設定

「1日5時間勉強する」

「過去問50問を解く」

「疾患の特徴を5つ覚える」 - 進捗管理

達成できた項目にチェックを入れる。 - 振り返り

「今日やるべきことは達成できたか?」を確認することで達成感が得られ、明日への自信に繋がります。

3. 本番のメンタル安定法

試験当日は誰でも緊張しますが、焦りをコントロールすることで実力を最大限発揮できます。

試験中に心を落ち着け、冷静に対応するためのポイントを紹介します。

試験が始まったら、まずは深呼吸しましょう。

緊張すると浅い呼吸になり、脳への酸素供給が不足して頭が回らなくなります。

目を閉じてゆっくり3回深呼吸するだけで、気持ちが落ち着き、集中力が戻るよ!

分からない問題に出会ったら、次へ進む勇気を持ちましょう。

試験では時間配分が重要です。

分からない問題に時間をかけすぎると、他の問題に割く時間が減り、焦りが増してしまいます。

分からない問題は一旦解いて後で優先的に見直す。

最後の時間で見直しを行う際は、冷静かつ慎重に取り組みましょう。

- ケアレスミス(記入漏れや計算ミスなど)のチェックを最優先に。

- 迷った問題は、最初の直感を信じるのも一つのコツ。過度な変更はミスを招くことがあります。

4. 自分の努力を肯定しよう

試験勉強を続けていること、試験に挑戦すること自体が素晴らしい努力です。

あなたがここまで積み重ねた行動は、決して当たり前ではありません。

まとめ:細胞検査士試験合格への道のり

この記事では、細胞検査士試験の一次試験・二次試験に向けて、効果的な勉強法やメンタル対策を段階的に解説しました。

最初から最後までの流れを再確認しましょう。

12か月の学習計画で確実にステップアップ

12月~5月:一次試験の基礎固め

- 12月~5月

一次試験の基礎固め

6科目(総論・技術・臓器ごと)を重点的に学習し、模試で理解度をチェック - 6月~10月

細胞像対策と筆記総復習 - 11月~12月

二次試験対策に特化

スクリーニングと同定試験の実技練習を繰り返し、時間配分に慣れる

二次試験対策のポイント

- 形式と時間配分:

- スクリーニング試験:5分/枚

- 同定試験:90秒/枚

- 所見の優先順位を明確に:

- 弱拡で絞り、強拡で確実な診断所見を確認する

- 出やすい疾患に集中:

- 頻出疾患リストを把握し、鏡検練習で診断力を高める

➡️頻出疾患はこちら

- 頻出疾患リストを把握し、鏡検練習で診断力を高める

メンタルと心構え

試験勉強は知識だけではなく、心の準備も合格に必要不可欠です。

- 変数ではなく定数に集中

自分の努力や学習量を強く意識する - 本番のメンタル安定法

深呼吸や時間配分で焦らず冷静に取り組む - 自分の努力を肯定する

これまでの積み重ねは必ず合格につながっています。

効率的な学習ツールの活用

- 模試:難易度別に解いて理解度を段階的にアップ

難易度別の模試はこちら - 画像問題集:細胞像対策や二次試験対策として活用

動画解説付き画像問題集はこちら - 頻出疾患と所見:二次試験で出題頻度の高い疾患や所見を効率的に学習

二次試験頻出疾患と重要所見まとめはこちら

合格を勝ち取るために

細胞検査士試験は難易度の高い試験ですが、計画的に学習し、努力を積み重ねれば必ず合格は近づきます。

- 計画的な学習

- 確実なアウトプット

- メンタル安定

この3つを意識し、自信を持って試験に挑んでください!

あなたの努力は必ず報われます。

仕事で毎日大変ですが、試験のその日まで一緒に頑張りましょう‼٩( ᐛ )و