活動電位とシナプスの構造・伝達をイラスト解説!

この記事では、医学博士である筆者が、神経が情報を伝える仕組みである「活動電位」のメカニズムを5つのステップで徹底解説します。

「なぜ細胞内はマイナスなのか?」から、脱分極、再分極、不応期、そして情報が次の細胞へ伝わる「シナプス伝達」まで、豊富なイラストでマスターしましょう!

(※この記事は活動電位の「仕組み」を専門的に解説します。神経系の全体像(神経膠細胞の種類など)については、こちらの「神経組織まとめ記事」をご覧ください。)

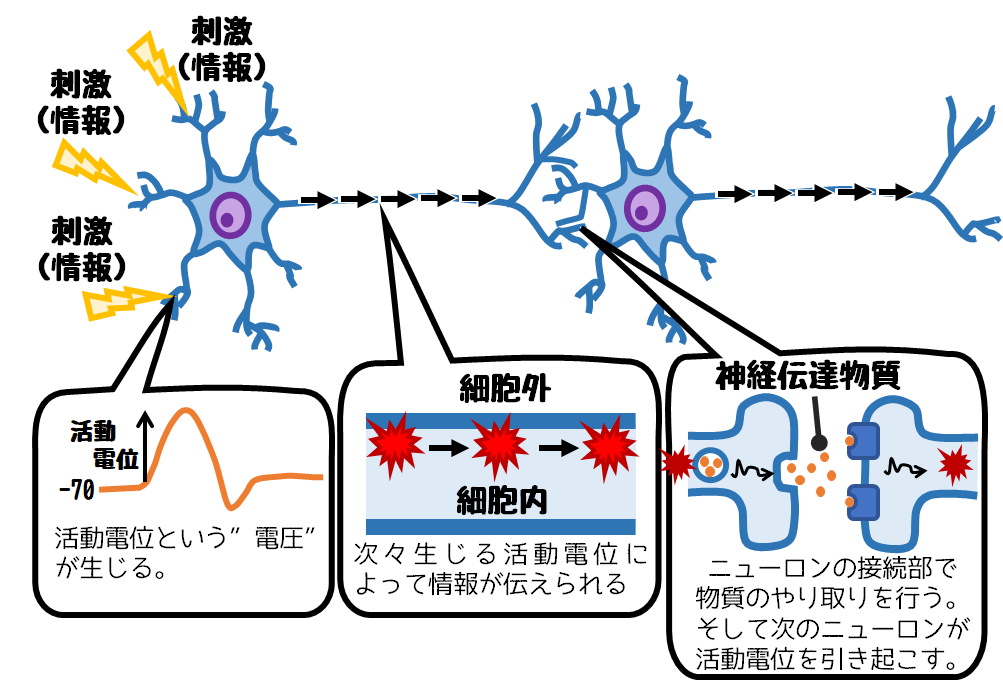

神経の情報伝達|活動電位を伝える

神経の情報は活動電位と呼ばれるものを使って伝えていきます。

基本的には情報を樹状突起で受け取り、軸索を通して次に伝えます。

そのため樹状突起は入力、軸索は出力と表現されることも。

ニューロンとニューロンの繋ぎ目はシナプスと呼ばれ、前ニューロンから後ニューロンに物質のやり取りが行われて情報が受け継がれていきます。

活動電位とは|一時的に発生する、逆転した電位変化

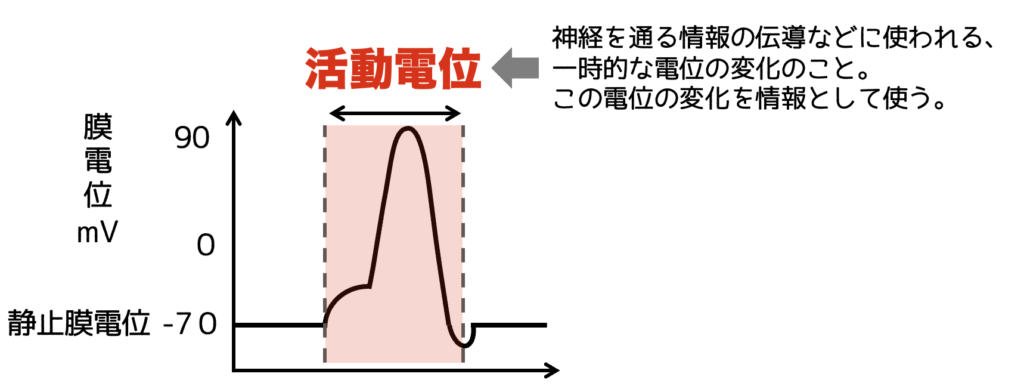

活動電位とは神経細胞などが情報を伝えるために使う「一時的に発生する、逆転した電位の変化」のことです。

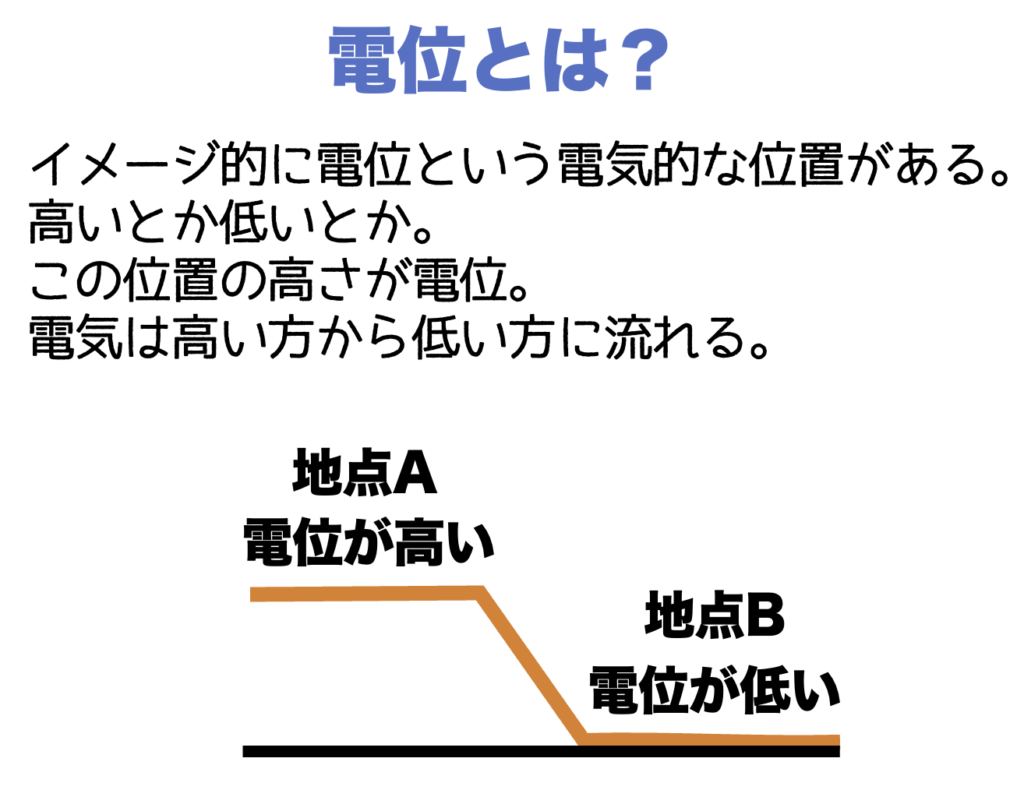

そもそも電位とは何かというと、高さのことです。

電気的にプラスの地点Aとマイナスの地点Bがあった場合、プラスに傾いている地点Aが電位が高いと表現されます。

活動電位はこのプラスとマイナス(電位)の一時的な逆転現象のことです。

では細胞ではどの位置の電位差(高低差)を比べるかというと、細胞の内側と外側です。

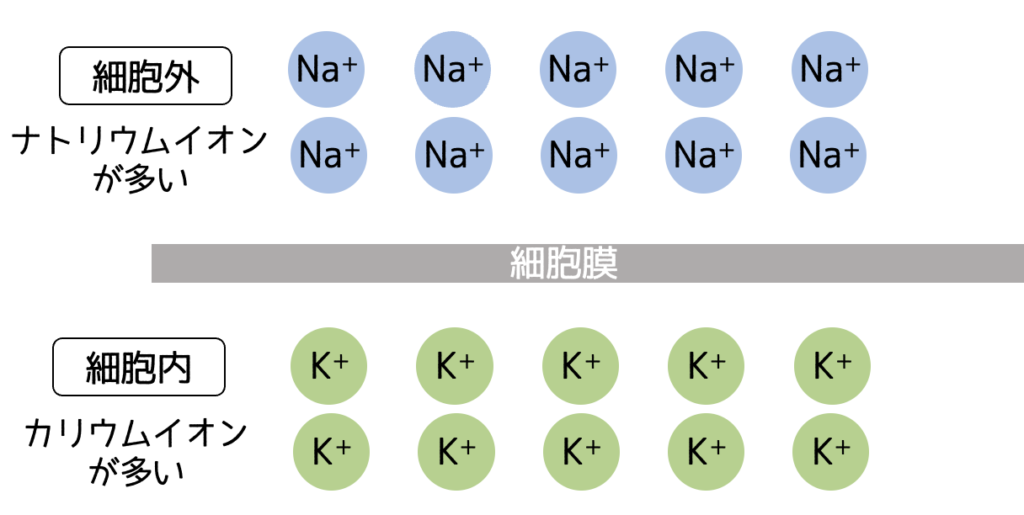

細胞内と細胞外では多く含まれる物質が違います。

- 細胞内

カリウムイオンが多い - 細胞外

ナトリウムイオンが多い

実際は他にも様々な物質の違いがありますが、活動電位の主役はナトリウムとカリウムなので、今回はこの2つで考えます。

イオンと呼ばれる物質は水に溶けているため、脂質を含む細胞膜に弾かれて通過できません。

通過する時には細胞膜に埋まっている膜タンパクを使います。

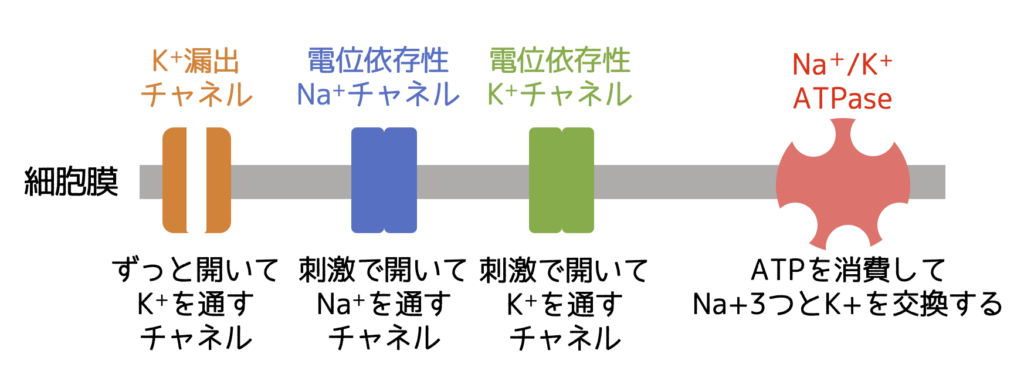

- K+漏出チャネル

常に開いていて、細胞内のK+を細胞外に出す。 - 電位依存性Na+チャネル

通常閉じているが、神経の刺激が来た時に最初に開く。

細胞外のNa+イオンを細胞内に入れる。 - 電位依存性K+チャネル

通常閉じているが、神経の刺激が来た時に2番目に開く。

細胞内のK+イオンを細胞外に出す。 - Na+/K+ ATPase

ATP(エネルギー)を使ってイオンを運ぶ。

細胞内のNa+3つを細胞外に、細胞外のK+2つを細胞内に運ぶ。

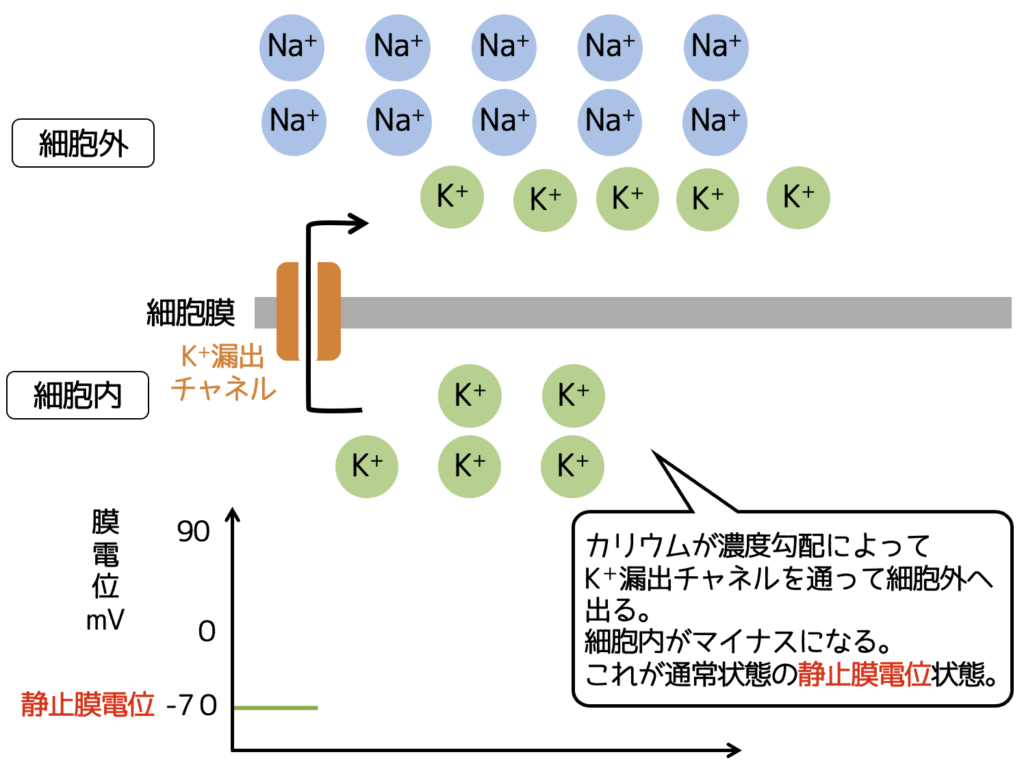

活動電位の流れ❶静止膜電位

刺激が来るまでは細胞内側が-70mV程度に保たれており、この状態を静止膜電位と呼びます。

細胞内側がマイナスになる理由としてはカリウムの動きによるものです。

- K+漏出チャネルによって細胞内に多いカリウムイオンが細胞外に出る。

内から外に出る理由は細胞内の方が濃度が濃いため(物質は濃度が高い方から低い方に移動する)。 - プラスが外に出るため、内側が外側より相対的にマイナスになる。

- 濃度勾配によって外に出ていく力と細胞内がマイナスになったことでプラスのカリウム内側に引く力がバランスを保つようになる。

- そのバランスが-70mV程度でとどまる。

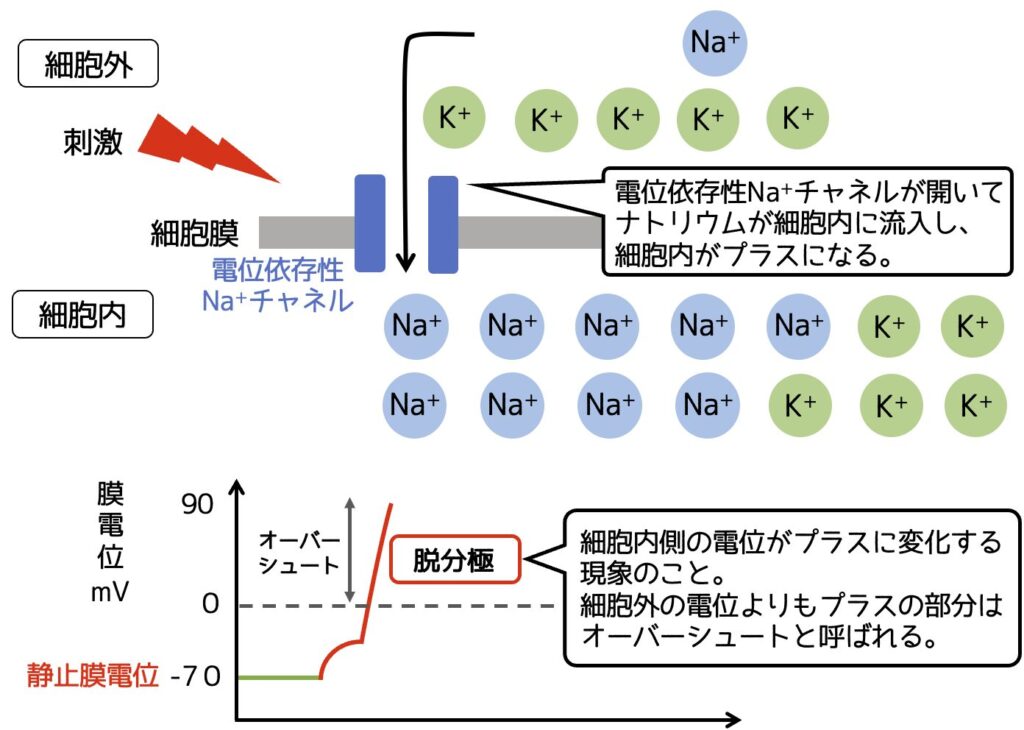

活動電位の流れ❷脱分極とオーバシュート

神経細胞に刺激がくると、電位依存性Na+チャネルが開き、細胞内にナトリウムイオンが流入することで脱分極が生じます。

- 刺激によって電位依存性Na+チャネルが開いてナトリウムイオンが細胞内にリ流入する。

- 刺激が強く、ある一定量(これを閾値と呼ぶ)のナトリウムイオンが流入すると、さらに多くのナトリウムイオンが一気に細胞内に流れ込みます。

もし閾値に達しない場合はナトリウムの流入が止まり、脱分極は起きず活動電位も起きない。 - プラスのナトリウムイオンが細胞内に流入したことで、細胞内が細胞外よりもプラスに傾く。

これを脱分極と呼び、細胞外よりもプラスの部分はオーバーシュートと呼ばれる。

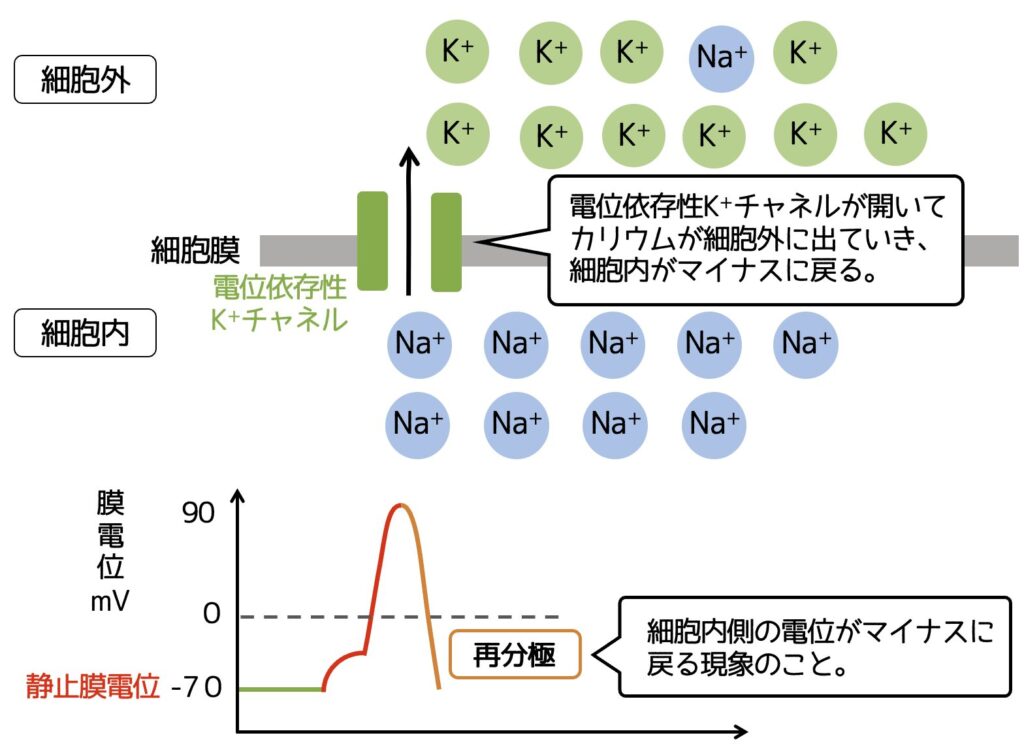

活動電位の流れ❸再分極

電位依存性K+チャネルが開いて細胞内のカリウムイオンが細胞外に流出し、再分極します。

- 電位依存性K+チャネルが開いて細胞内のカリウムイオンが細胞外に流出する。

- 細胞内のプラスイオンが出ていくことで、細胞内が再びマイナスになる。これを再分極と呼ぶ。

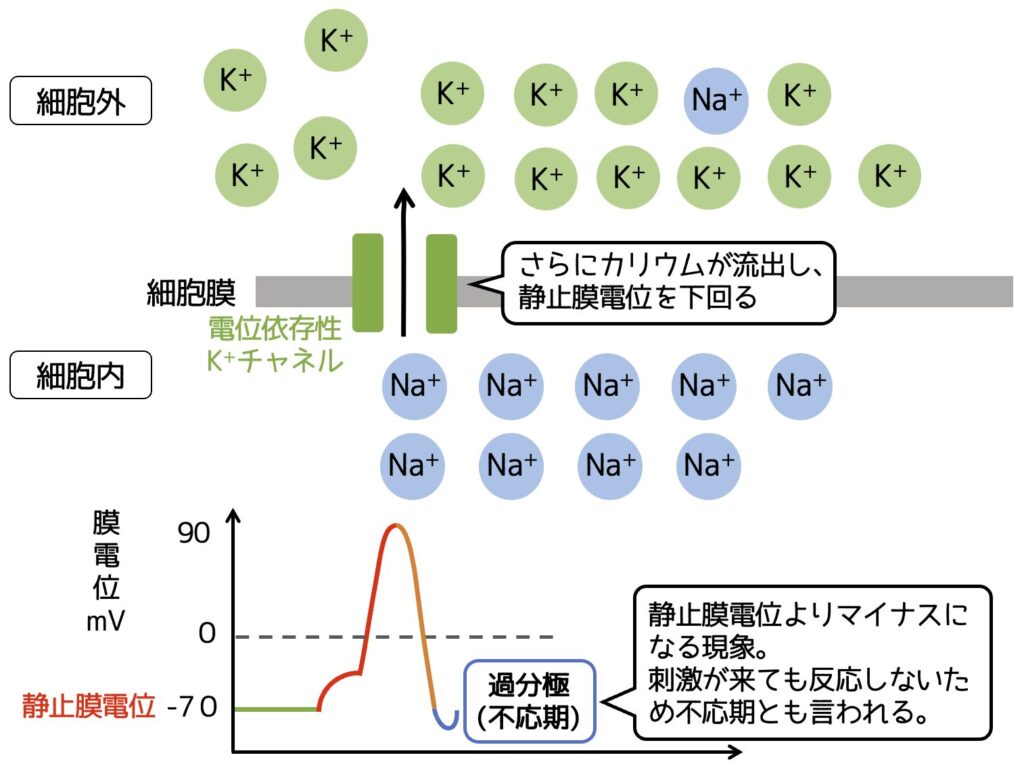

活動電位の流れ❹過分極

- カリウムイオンの流出が止まらず、一時的に静止膜電位よりマイナスの状態になる。

- この状態は過分極と呼ばれ、刺激に反応しないため相対不応期の一部でもある。不応期は絶対不応期と相対不応期の2種類がある。

- 絶対不応期

活動電位が発生している間にどんなに強い刺激を与えても、新たな活動電位を引き起こすことができない時期 - 相対不応期

活動電位の後半(再分極から過分極期)に見られる期間で、通常より強い刺激を与えれば再び活動電位を発生させることができる時期

- 絶対不応期

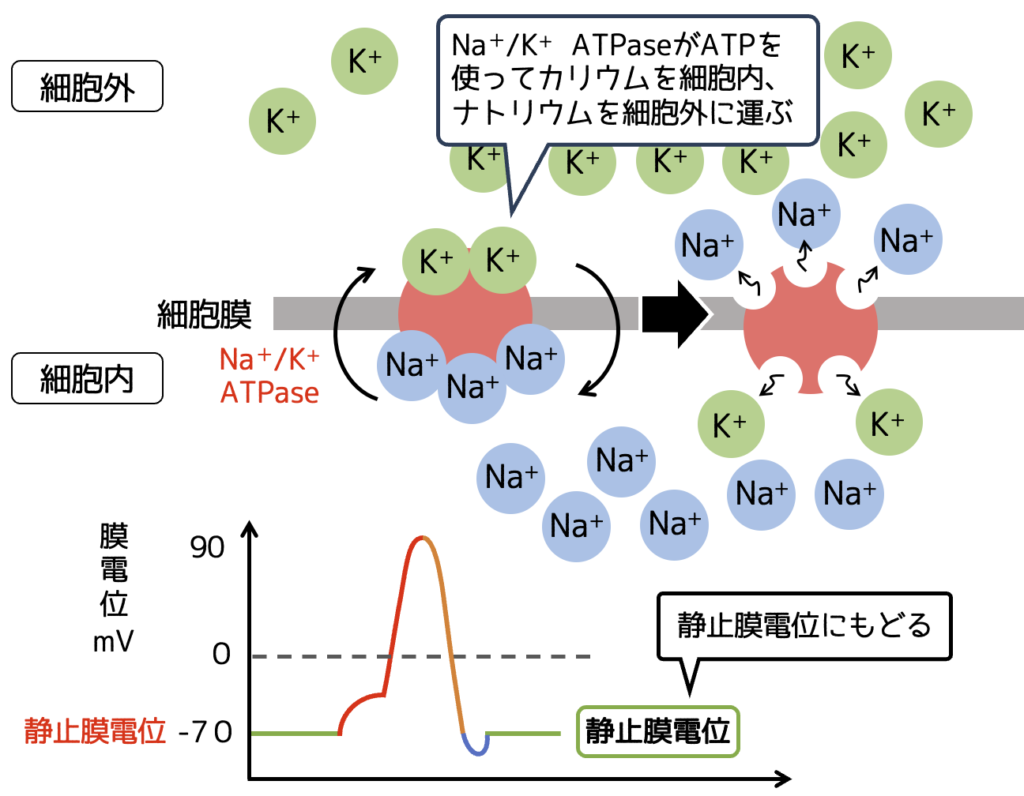

活動電位の流れ❺静止膜電位にもどる

- 通常状態(細胞内にカリウムが多く、細胞外にナトリウムが多い)に戻すためにNa+/K+ATPase(ナトリウム/カリウムエーティーピーアーゼ)を使って能動的にナトリウムとカリウムを輸送する。

- 細胞内のナトリウム3つを細胞外に、細胞外のカリウム2つを細胞内に、ATPを使って輸送する。

- この輸送を繰り返して静止膜電位の状態に戻す。

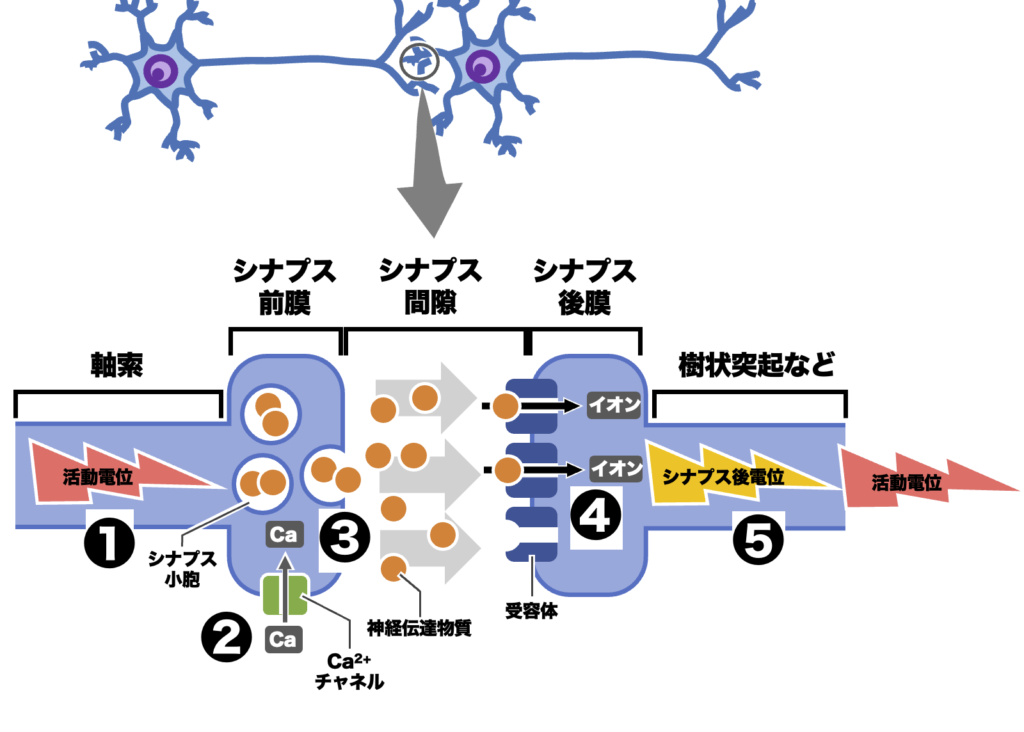

シナプスの構造と伝達の方法

- シナプス前細胞から伝導してきた活動電位が終末部(シナプス前膜)に到達する

- Ca2+チャネルが開口してカルシウムイオンが流入する

- シナプス小胞が細胞膜と結合して神経伝達物質が開口分泌される

- 神経伝達物質が受容体に結合するとイオンの流入などが起こる

- イオンなどによりシナプス後電位が生じ、活動電位の発生につながる

上記の流れでシナプス前細胞からシナプス後細胞に情報が伝えられます。

このシナプスを介した情報のやり取りを伝達と呼び、活動電位の伝導と区別されます。

活動電位の伝導は両方向性に進みますが、伝達は一方向にしか進みません。