【大腸・直腸の解剖】生理から病理組織まで徹底解説!試験に出るポイントも網羅

どっとぜぶら

どっと. New life

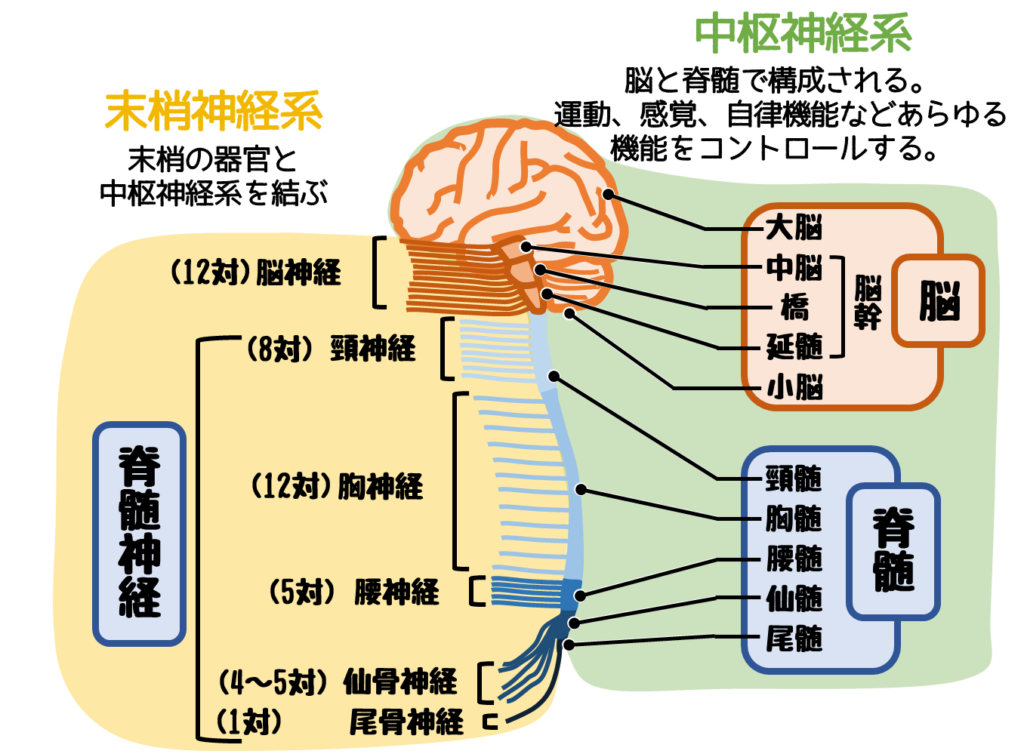

神経系は末梢神経系と中枢神経系に分かれます。

今回はこの中枢神経系について解説します。

中枢神経系は大きく脳と脊髄に分けられます。

ここでは脳を見ていきましょう。

脳は約1500g(1000g程度で覚えましょう)の重さで脊髄と共に中枢神経を構成します。

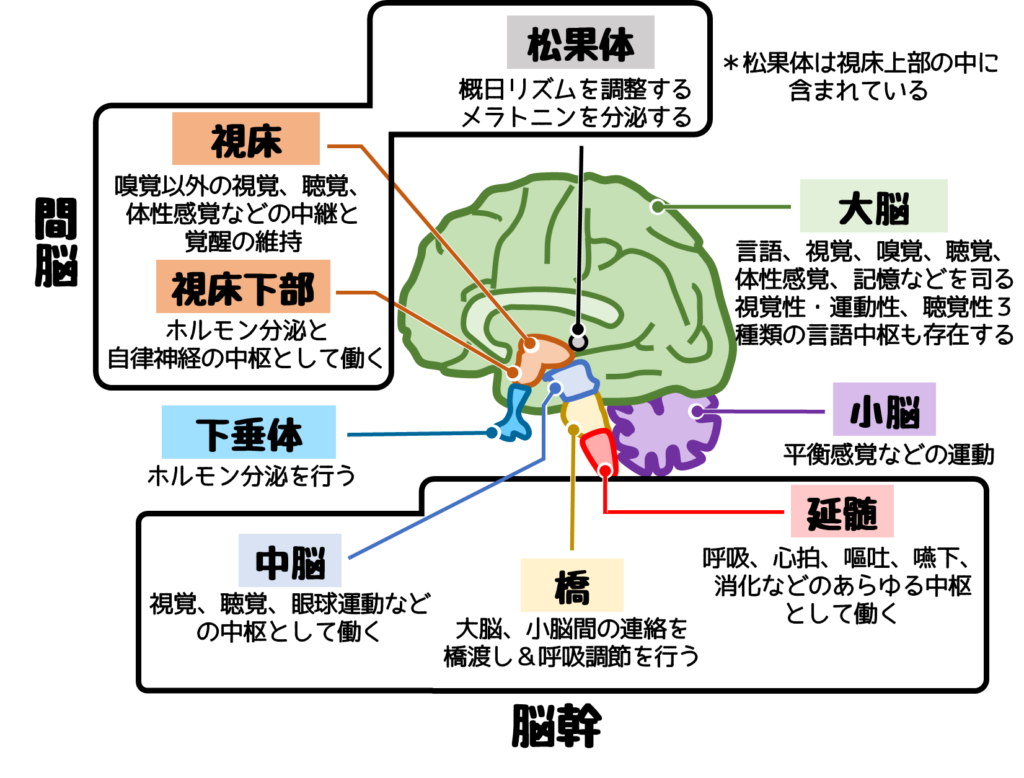

この脳は以下のもので構成されます。

2は視床上部、視床、視床下部を含みます。

視床上部には松果体も含まれます。

4~6はまとめて脳幹と呼ばれる。

これらをイラスト基本機能とともにイラストでまとめると次のようになります。

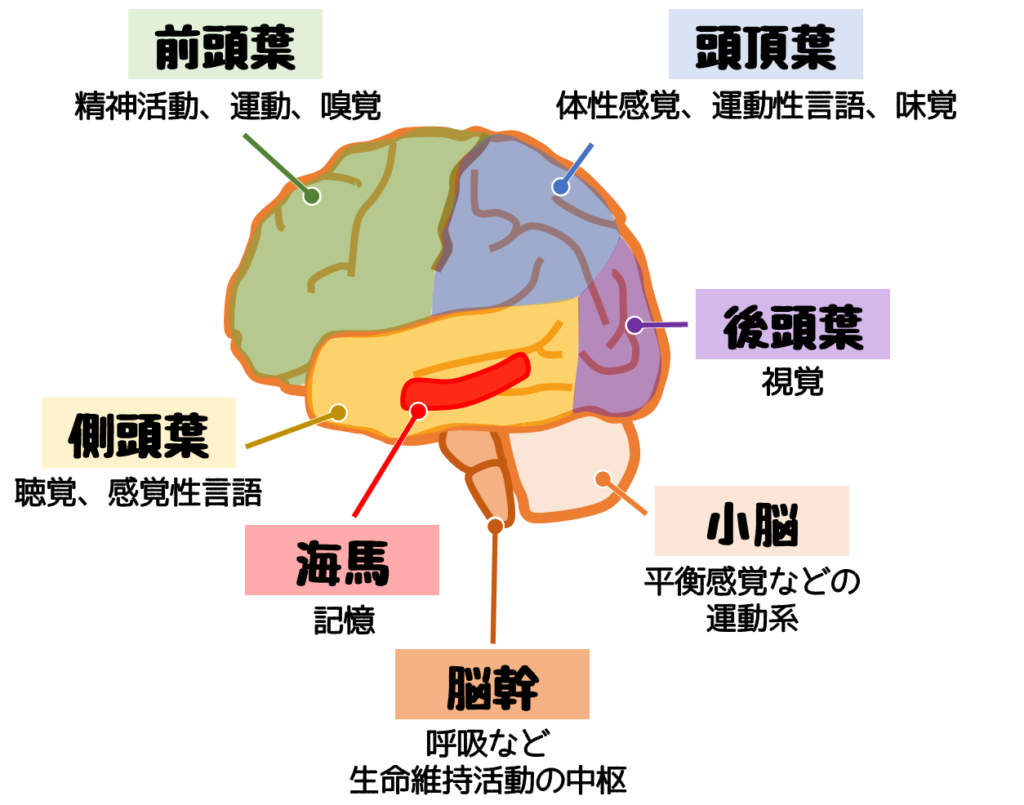

大脳は特に場所によってさらに名前が付きます。

大脳+小脳と脳幹の場所の名前とその場所が司る機能を簡単に見てみましょう。

小脳の機能は上で説明した平衡感覚などの運動制御です。

それ以外でも小脳は組織像もよく出題されます。

ここでは小脳の組織像理解していきましょう。

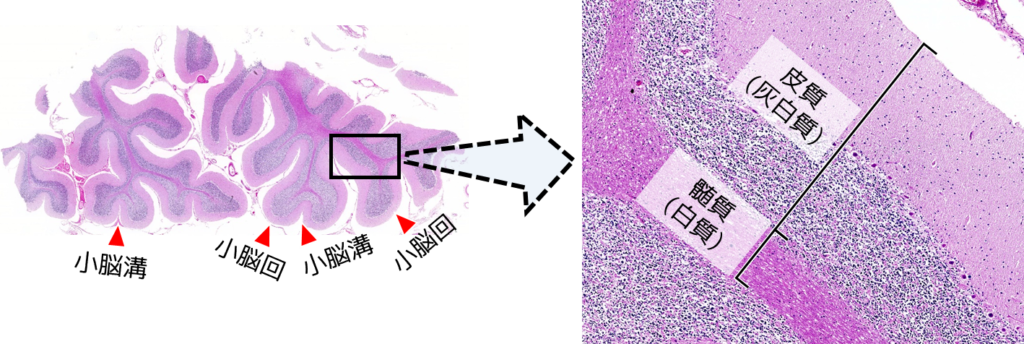

小脳の組織は溝の「脳溝」と盛り上がった「脳回」によってウネウネして見えます。

そして大脳と同じように皮質(灰白質)と髄質(白質)からなります。

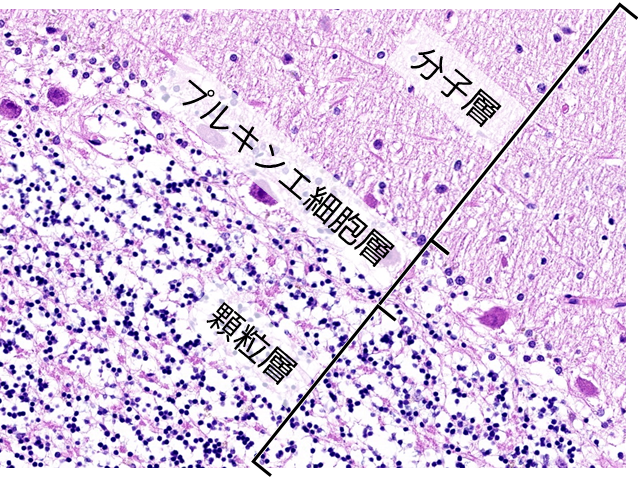

皮質(灰白質)はさらに次の3層に分かれます。

それぞれの層がどのようなものかまで知る必要はありません。

このプルキンエ細胞層にプルキンエ細胞という神経細胞が一列に並ぶことだけ知っておきましょう。

神経系の染色についても必ず合わせて覚えましょう。

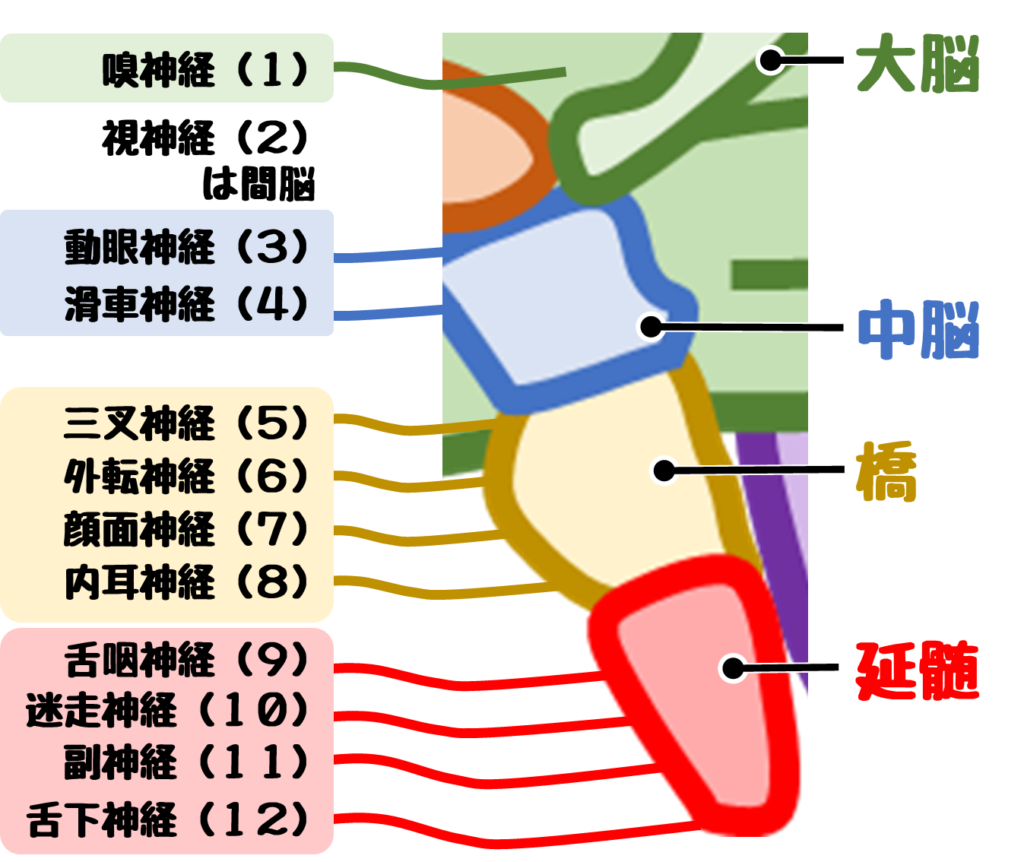

脳からは12種類の脳神経が出ています。

ここで覚えるのは12種類の①順番②どこから出るか(起始部)の2つです。

脳神経の12種類は順番通りに覚えないといけないのでゴロで覚えるのが良いです。

【ゴロ】

急止した動く車が三回転、顔がないし全員迷って服全開