【大腸・直腸の解剖】生理から病理組織まで徹底解説!試験に出るポイントも網羅

日本人の癌罹患数で男女総数1位を占めるのが大腸癌であり、大腸は臨床的にも非常に重要な臓器です。

疾患を理解するためには解剖学的な位置関係、顕微鏡レベルの組織像が基礎となり、確実に覚える必要があります。

この記事では、初学者の方にも分かりやすく、かつ様々な試験にも使えるような、濃い内容をお届けします。

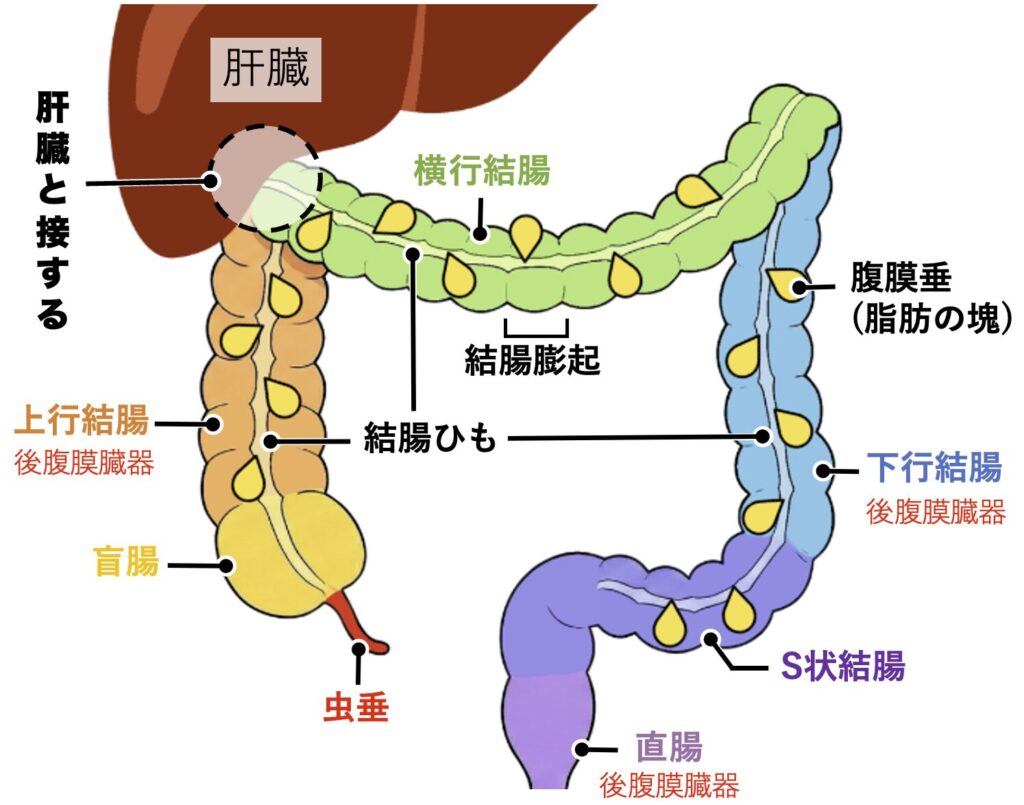

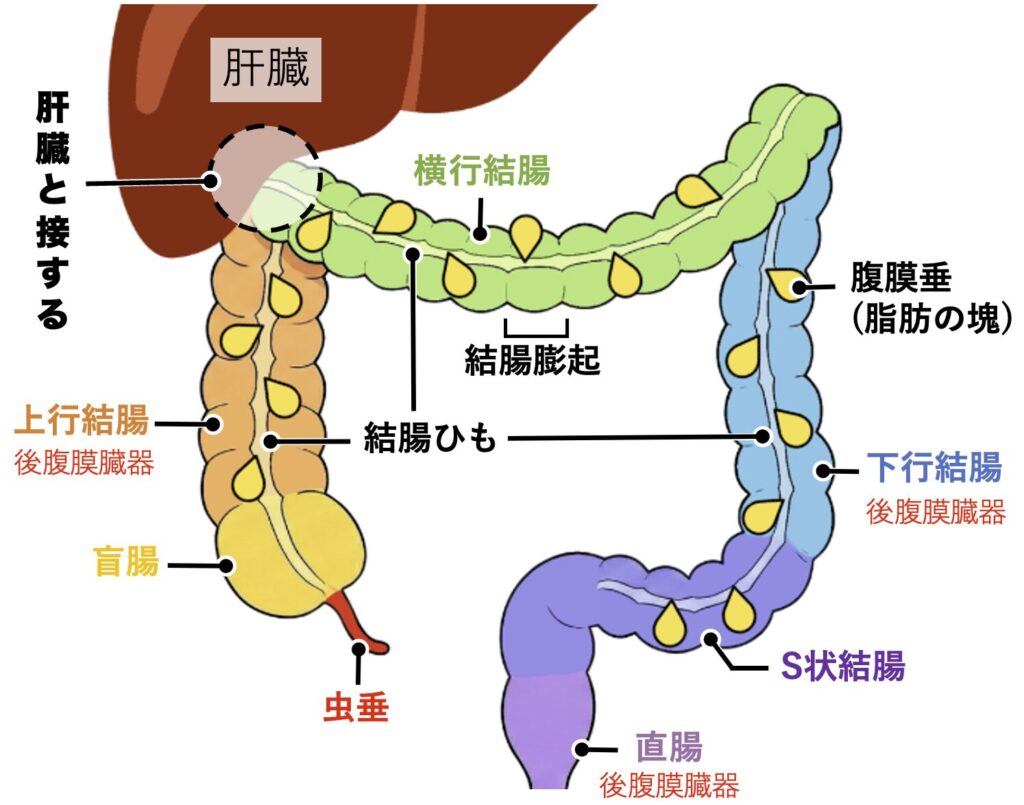

大腸の全体像|各区分の名称を覚える

まずはマクロ(肉眼)レベルでの解剖を整理しましょう。

大腸は全長約1.5m〜1.7mほどの臓器です。

部位によって名前も機能も異なります。

部位ごとの色分けしている。各部位の名称および大腸特有の「結腸ひも」「結腸膨起」「腹膜垂」が見られる。

「後腹膜臓器」と書かれている部分は背中側に固定されている。

大腸は大きく以下のパーツに分かれます。

試験に頻出なのは「後腹膜臓器かどうか」です。

- 盲腸

小腸(回腸)との連結部。

虫垂がぶら下がっている。 - 上行結腸【後腹膜臓器】

右側を登る部分。 - 横行結腸

お腹を横断する部分。 - 下行結腸【後腹膜臓器】

左側を降りる部分。 - S状結腸

S字にカーブして直腸へ向かう部分。 - 直腸【後腹膜臓器】

骨盤内の最終部分。

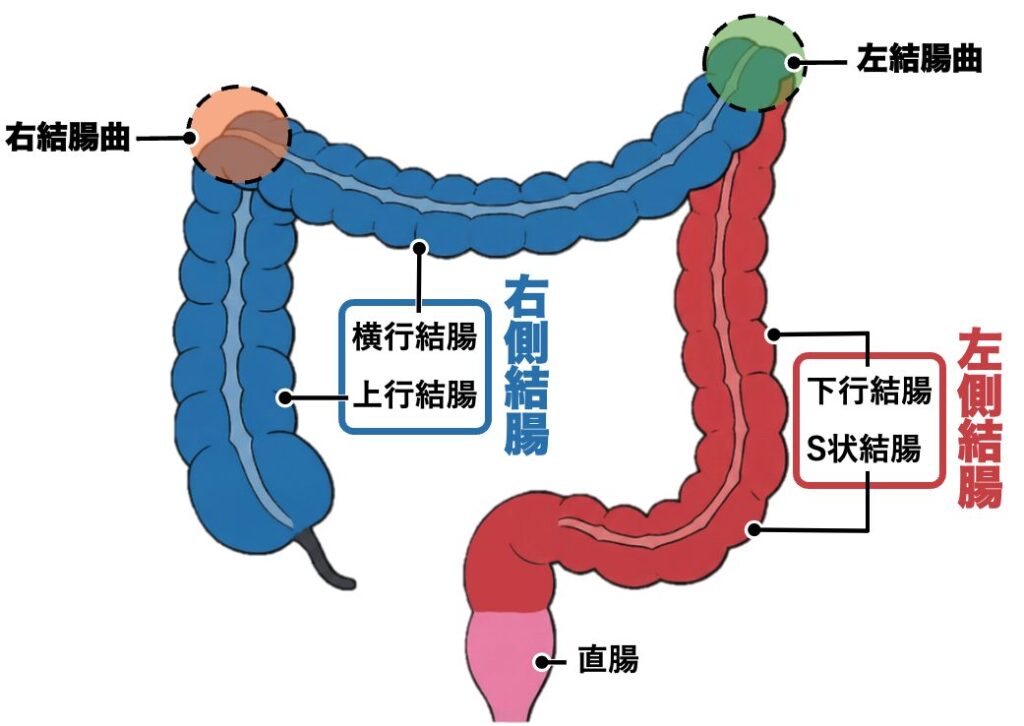

右側結腸と左側結腸は発生が異なる

大腸は一本の管ですが、発生学的に右と左で異なり、「右側結腸」「左側結腸」と区別されます。

右側結腸(青)は上行結腸〜横行結腸、左側結腸(赤)は下行結腸〜S状結腸が該当する

- 右側結腸(青い部分):中腸由来

小腸と同じ発生で、上行結腸と横行結腸が該当する。

血管は上腸間膜動脈から栄養を受ける。 - 左側結腸(赤い部分):後腸由来

直腸と同じ発生で、癌が発生しやすい。

血管は下腸間膜動脈から栄養を受ける。

消化器の前腸・中腸・後腸の発生の違いはグリメリウス染色とマッソン・フォンタナ染色である程度鑑別が可能とされます。

大腸の肉眼的な特徴3つ

部位ごとの色分けしている。各部位の名称および大腸特有の「結腸ひも」「結腸膨起」「腹膜垂」が見られる。

「後腹膜臓器」と書かれている部分は背中側に固定されている。

以下の3つが大腸(特に結腸)の特徴です。

- 結腸ひも

図の中央を走る白い帯状の筋層。

縦走筋が束になったもので3箇所ある。 - 結腸膨起

ボコボコとした膨らみ。

結腸ひもが腸管を縮めることで生まれる構造。 - 腹膜垂

図に描かれている黄色い脂肪のぶら下がり。

※直腸に入るとこれらの特徴は次第になくなっていきます。

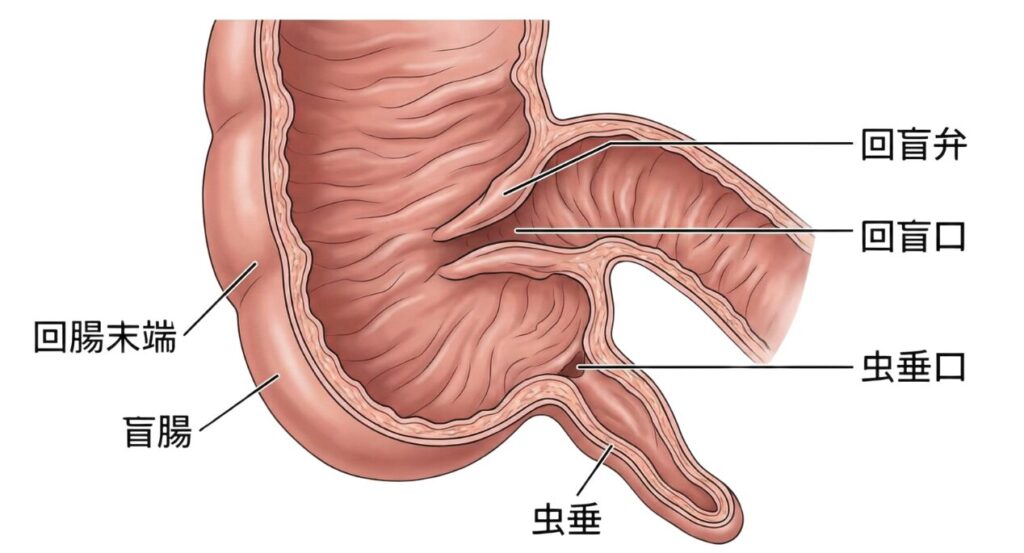

回盲部の構造|回腸と大腸の接合部

腸の始まりは小腸(回腸)と接続する「回盲部(かいもうぶ)」です。

ここは単なるつなぎ目ではなく、小腸と大腸の環境を分ける役割を果たしています。

回腸と盲腸の接合部は回盲部と呼ばれ、回盲弁(バウヒン弁)があります。

唇(上唇と下唇)のような構造をしています。

回盲弁があることで逆流を防ぎます。

虫垂は免疫臓器

盲腸の下からニョキッと出ているのが「虫垂」です。

組織学的に見るとリンパ濾胞が発達しているリンパ組織です。

虫垂につながる虫垂口が、便石(硬くなった便)やリンパ組織の腫れで塞がってしまうと、虫垂内部で細菌が増殖し、炎症を起こします。

これが「急性虫垂炎(いわゆる盲腸)」です。

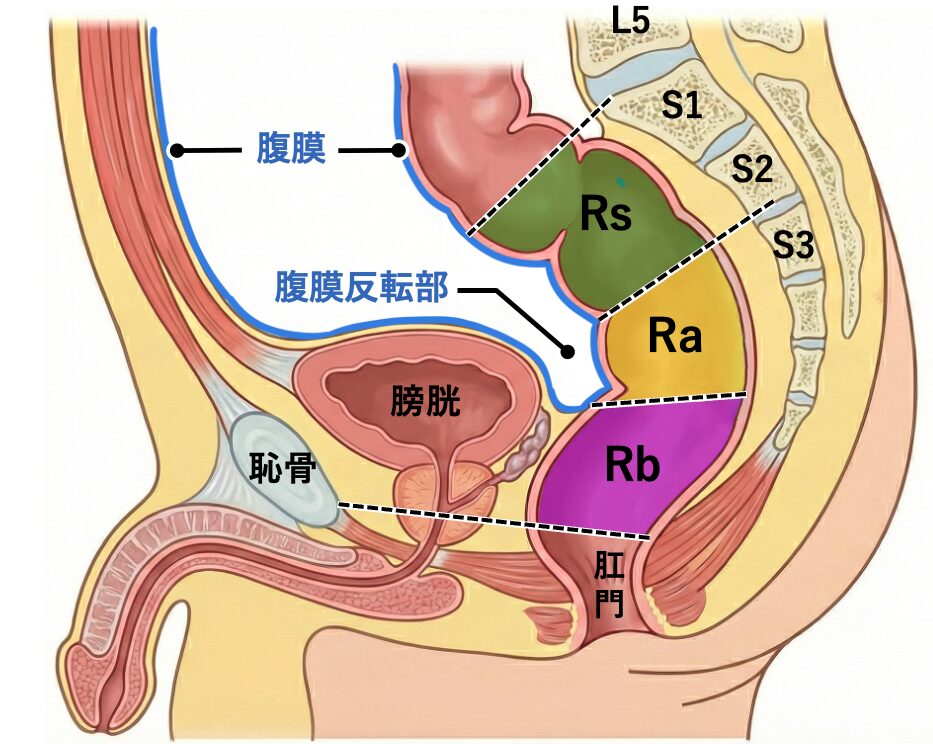

直腸の3区分|RS, Ra, Rb

直腸はさらに3つの区分(RS, Ra, Rb)に分けられます。

緑:直腸S状部(RS)、黄色:上部直腸(Ra)、紫:下部直腸(Rb)

- 直腸S状部(RS)

岬角(こうかく)(S1の上端)〜S2の下端部 - 上部直腸(Ra)

S2の下端部〜腹膜反転部 - 下部直腸(Rb)

腹膜反転部〜恥骨直腸筋付着部上縁

※L5は腰椎、S1〜S3は仙椎

直腸S状部と上部直腸は腹膜が接しますが(腹膜に包まれる)、そこから反転するため、下部直腸は腹膜に包まれていません。

そのため下部直腸は後腹膜臓器になります。

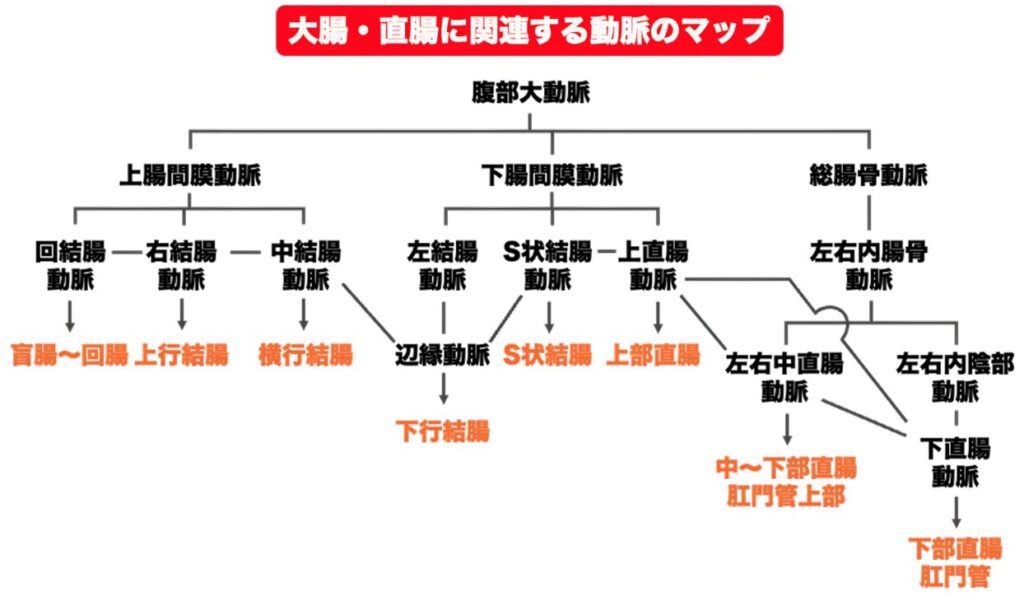

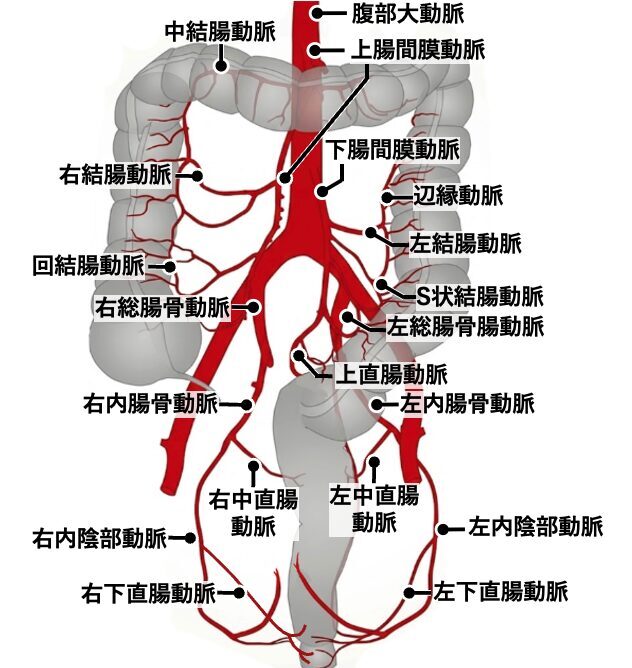

結腸に関連する動脈と静脈

結腸の動脈は上腸間膜動脈と下腸間膜動脈から分岐する

腹部大動脈から分岐する3つの主要ルート(SMA・IMA・腸骨動脈系)。

「下部直腸(Rb)」だけが骨盤内の血管(内腸骨動脈)から栄養を受けている。

結腸を支配する動脈はまずざっくり以下のように覚えましょう。

- 上腸間膜動脈(SMA:Superior Mesenteric Artery)

- 支配領域(左側結腸、中腸)

盲腸、上行結腸、横行結腸(右側2/3程度)

- 支配領域(左側結腸、中腸)

- 下腸間膜動脈(IMA:Inferior Mesenteric Artery)

- 支配領域(右側結腸、後腸)

横行結腸(左側1/3)、下行結腸、S状結腸、直腸(上部)

- 支配領域(右側結腸、後腸)

下部直腸は腸間膜動脈からではなく、腸骨動脈から分岐する血管に栄養される点にも注目です。

実際の走行イラストも作ったのでぜひ使ってね!

上のマップと見ながら使うと使いやすいよ!

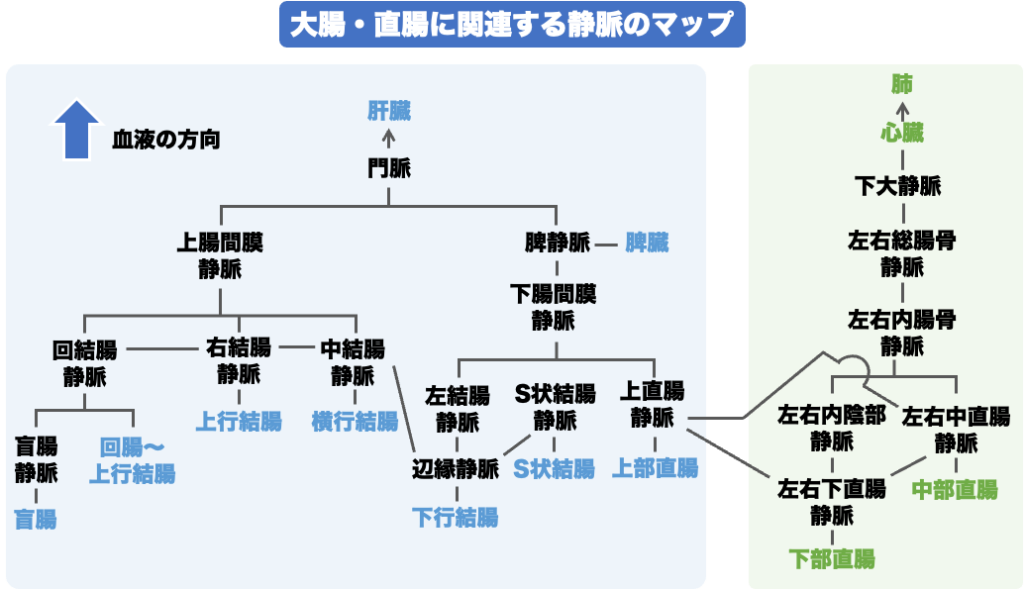

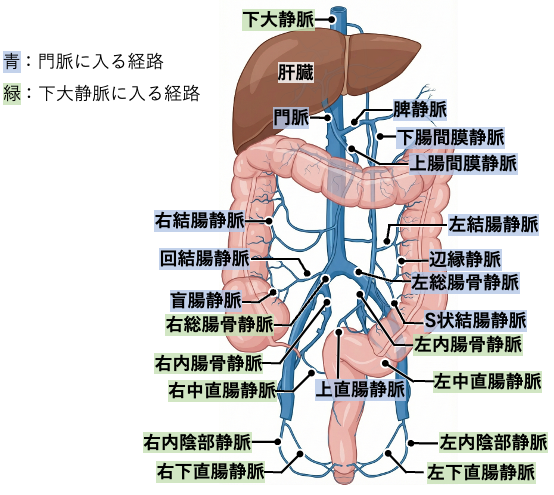

静脈のルートは門脈と下大静脈の2種類がある

大腸の静脈ルートは2種類あります。

- 門脈→肝臓ルート

- 下大静脈→心臓→肺ルート

上の静脈マップは青で示した上行結腸〜上部直腸までが門脈から肝臓へ入り、緑で示した中部・下部直腸は下大静脈から肺に入っています。

この2つのルートがあることで大腸癌は肝臓と肺に転移します。

肺への転移は特に下部直腸です。

実際の走行イラストも作ったのでぜひ使ってね!

上のマップと見ながら使うと使いやすいよ!

青色ラベルは肝臓(門脈)へ向かうルート、緑色ラベルは心臓(下大静脈)へ直接向かうルート

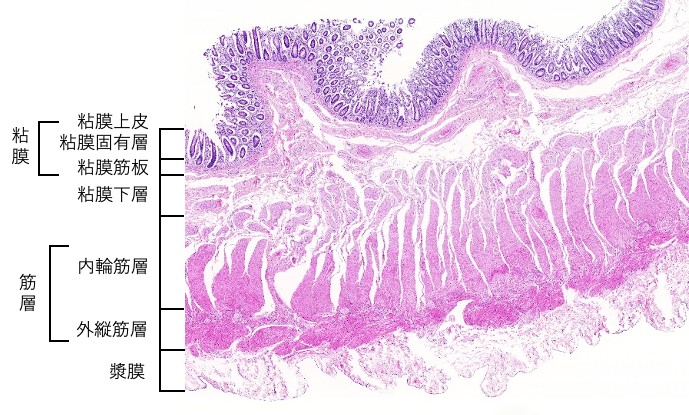

大腸の組織構造

大腸の層構造は基本的な消化管の層構造です。

管腔側から以下のような構造になっています。

- 粘膜上皮

- 粘膜固有層

- 粘膜筋板

- 固有筋層

- 内輪筋層

- 外縦筋層

- 漿膜(前に漿膜下層を入れる場合もあり)

※❶〜❸を合わせて粘膜と呼びます。

大腸の組織構造

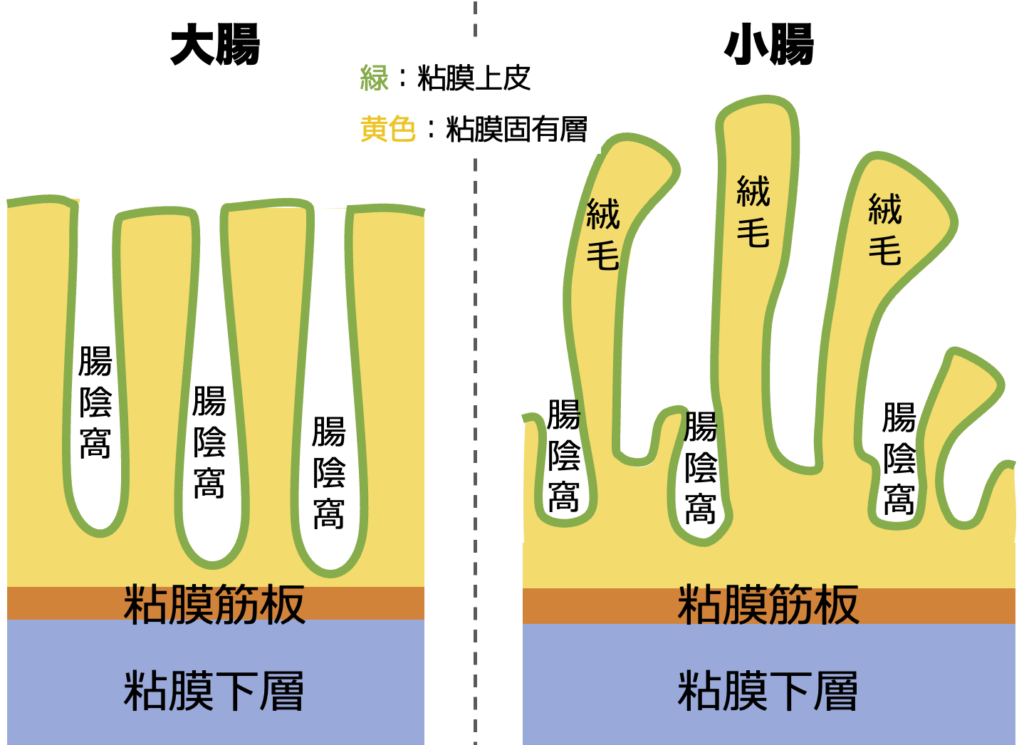

大腸粘膜の見た目|平坦で腸陰窩が深い

大腸の粘膜は小腸と違い輪状ひだや絨毛構造が見られないため、平坦に見えます。

小腸と比べると、大腸は腸陰窩(腸腺、リーベルキューン腺)が深く、下に入り込むような構造に見えます。

最大の違いは「絨毛」の有無。

小腸には突起(絨毛)があるが、大腸の表面は平らで、粘液を出すための深い穴(腸陰窩)が並んでいる。

大腸の上皮|杯細胞が多い

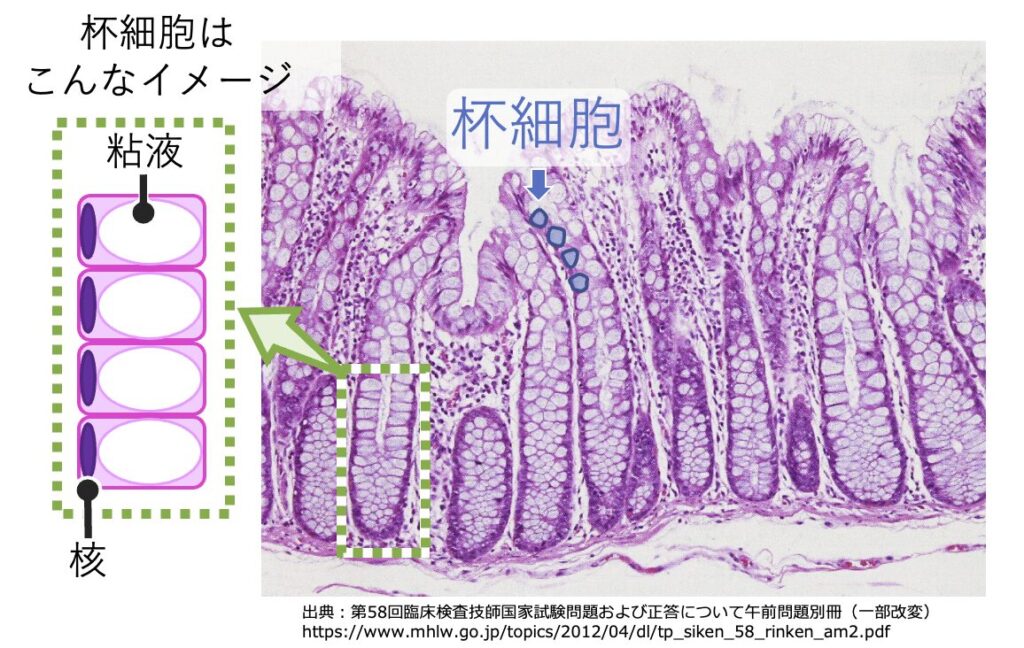

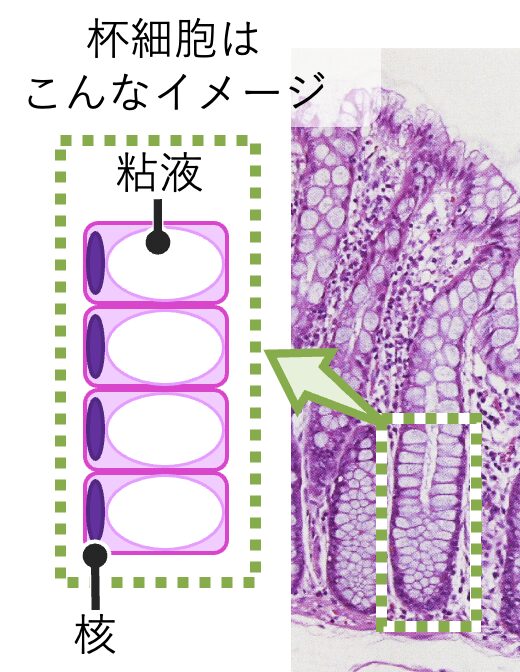

白く抜けて見えるのが、粘液含んだ杯細胞(Goblet cell)。細胞質が粘液で満たされているため、

核が基底側(下側)に押しやられているのが特徴。(第58回臨床検査技師国家試験問題より一部改変)

大腸や小腸の上皮は吸収上皮とも呼ばれ、大腸では主に水と電解質を吸収します。

※小腸は糖・タンパク質・脂質の吸収が主

微絨毛は短いものがまばらに存在するとされますが、試験的には【微絨毛なし】で覚えて良いです。

大腸上皮の最も顕著な特徴は杯細胞(さかずきさいぼう)が多いことです。

杯細胞は粘液を大量に含むため、HE染色の組織では細胞質のほとんどが白く抜けて見えます。核はその粘液によって基底側に押しやられ(これを核偏在という)、潰れているのも特徴です。

小腸でも杯細胞は存在しますが、大腸の方が数が多いです。

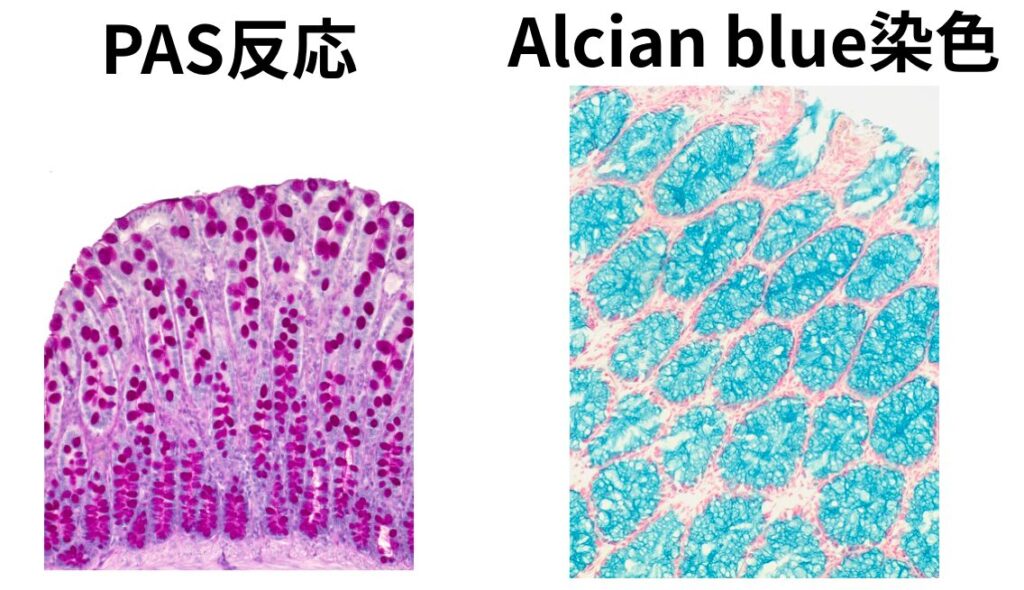

大腸の杯細胞が染まる粘液染色

アルシアンブルー染色(右): 杯細胞が青色に染まっている。

大腸の杯細胞はHE染色で「白く抜けて」見えましたが、実際は粘液が大量に含まれるため粘液染色に陽性を示します。

大腸の杯細胞はあらゆる粘液染色(PAS、アルシアン青、コロイド鉄、ムチカルミン、トルイジン青)で染まります。

細胞検査士や病理関連の試験ではどの細胞がどの粘液染色で陽性かが問われます。

下リンクにある表で確実に覚えておきましょう!⤵︎

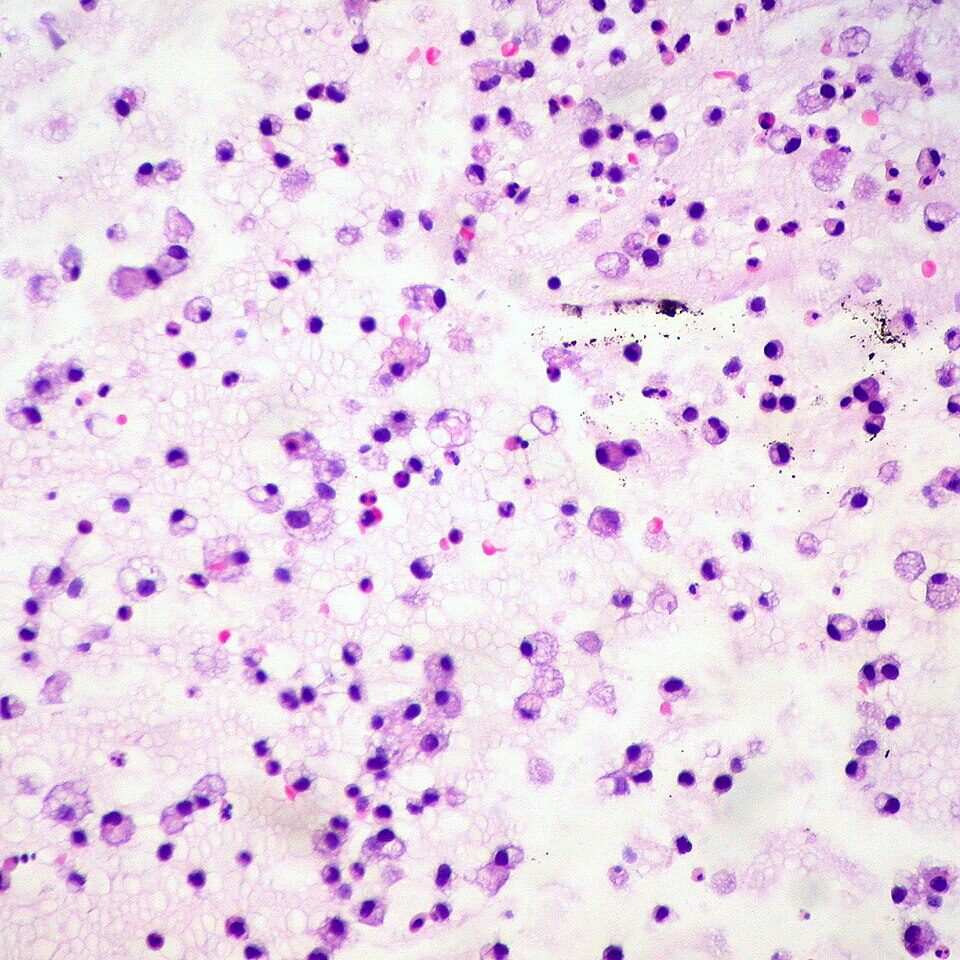

大腸の粘膜固有層には粘液貪食組織球が存在する

出典: Muciphages in Mucocoele by Ed Uthman (CC BY 2.0)

大腸の粘膜固有層には粘液を貪食した組織球(Muciphages)が多数見られることがあります。

この細胞は大腸杯細胞と同様にPAS反応陽性でMuciphagesと呼ばれます。

大腸の正常構造まとめ

この記事では大腸・直腸の解剖生理から血管支配、組織学的な特徴まで解説しました。

覚えることは多いですが、バラバラに暗記するのではなく「機能」や「発生」とのつながりを意識することが重要です。

- 解剖のポイント

上行・下行・直腸は「動かない(後腹膜)」

直腸Rbは「腹膜がない(側方への進展リスク)」 - 血管のポイント

右側はSMA、左側はIMA

直腸Rbだけは「肺転移」につながる別ルートがある - 組織のポイント

大腸は絨毛、輪状ひだがない

「深い陰窩」と「多い杯細胞」が特徴

杯細胞は粘液染色(PAS・アルシアン青)で染まる

これらの「正常な構造」を頭に入れておくことで、「異常な状態(病気)」を理解しやすくなります。

この記事が、皆さんの学習や臨床現場での理解の土台となれば幸いです!