【グリメリウス 染色】を解説!あの銀を使う内分泌系の染色

MT・CTのどっとゼブラです。

今回は グリメリウス 染色について。

銀液を使う内分泌系染色としてよく出るから必ず覚えよう!

https://note.com/dot_zebra/n/nd89c4e3fb6bd

グリメリウス 染色のポイント

グリメリウス 染色のポイントは4つです。

- 硝酸銀を使う

- 加温する

- 神経内分泌腫瘍に有効

- 好銀性・銀親和性細胞を両方染色可能

グリメリウス 染色の全体像

染色は全体の流れを何となく把握すると理解しやすくなります。

サラッと見ておきましょう。

※水洗は省略

- 脱パラ・脱キシ・親水

- 硝酸銀液 37℃

(染色) - ヒドロキノン・亜硫酸ナトリウム

(還元) - 2%チオ硫酸ナトリウム

(定着) - ケルンエヒトロート

(核染) - 脱水・透徹・封入

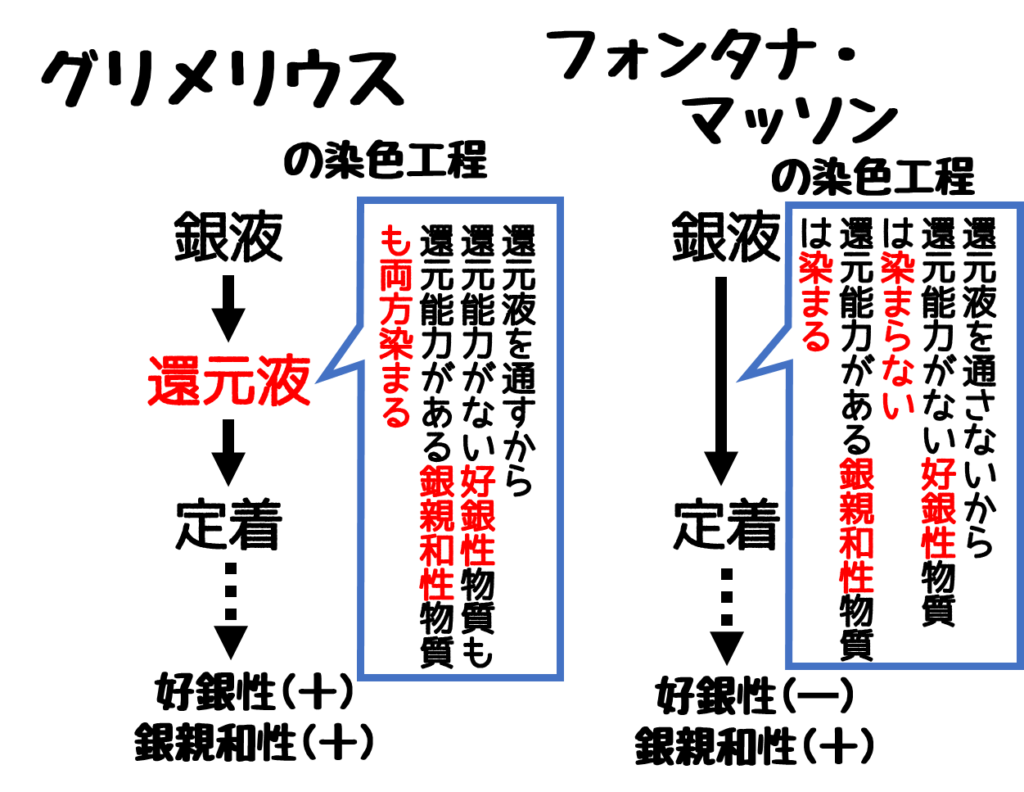

このように還元剤がは入っているのがポイントです。

還元剤によって好銀性細胞も染色できます。

マッソン・フォンタナ染色は還元剤が入らないため好銀性細胞が染まりません。

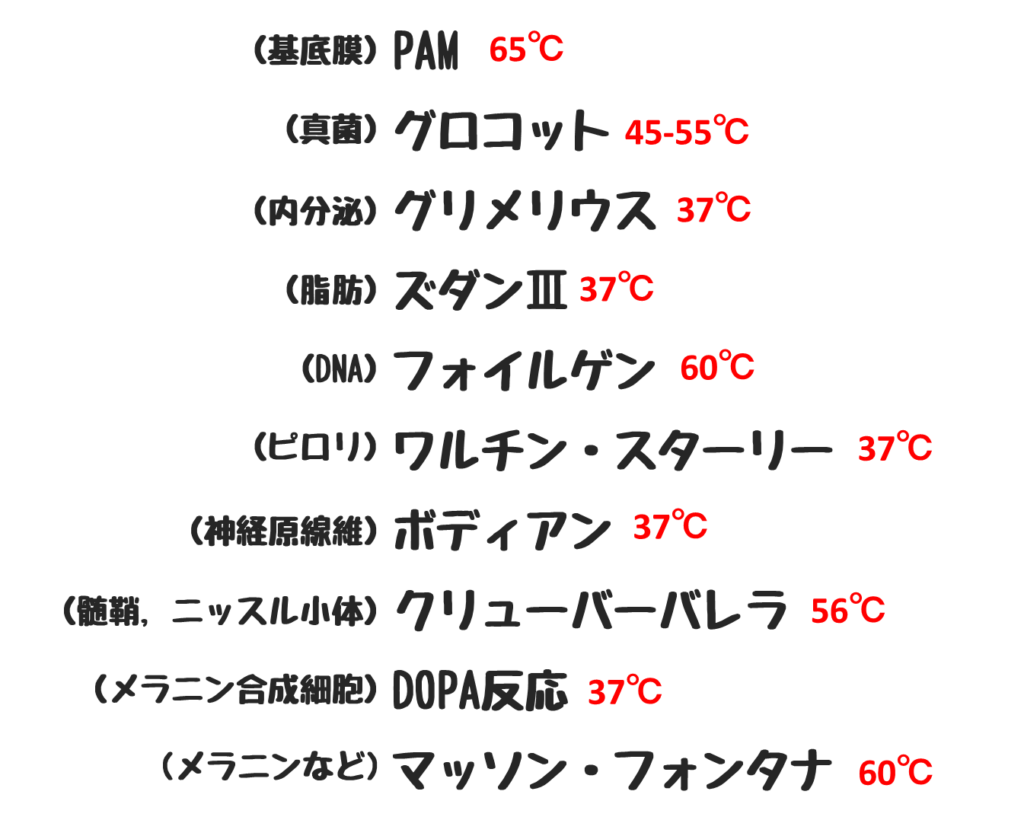

グリメリウス 染色は加温する

グリメリウス 染色は加温が必要です。

グリメリウス 染色は硝酸銀を使う

この染色は硝酸銀を使う染色の一つです。

硝酸銀を使う染色は多いのでゴロで覚えましょう。

【小3でグリコだけだと腹減るわ】

- 小3(硝酸銀)

- グリ(グリメリウス染色)

- コ(Kossa 反応)

- 減る(ヘルマンヘレルストローム)

- わ(ワルチンスターリー)

銀液を使う染色は全て黒に染まります。

グリメリウス 染色で陽性になるもの

国試対策として覚えたいのは以下の2種類です。

- 膵ラ氏島A細胞

- カルチノイドや小細胞癌などの神経内分泌腫瘍

とりあえずこの2つを覚えておきましょう。

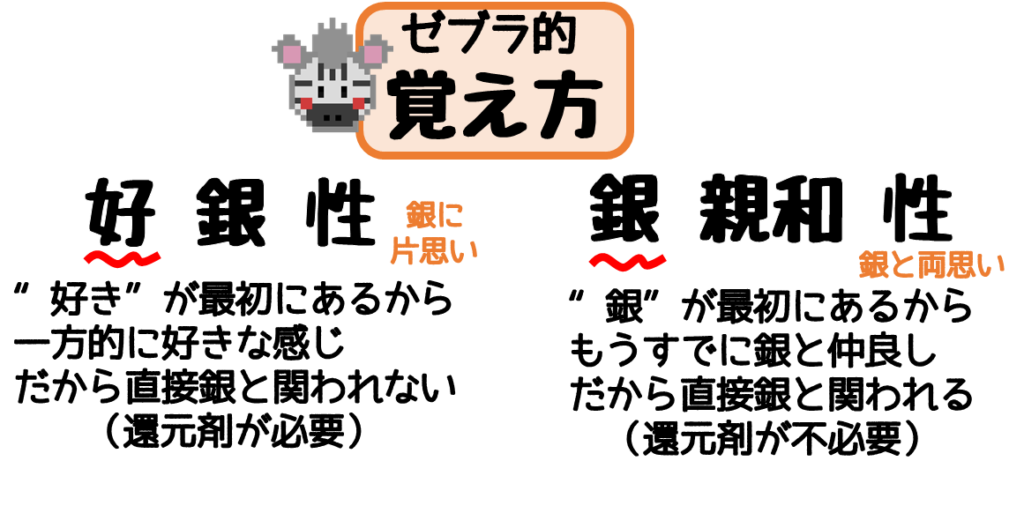

好銀性、銀親和性について

最初の”ポイント”で好銀性や銀親和性という言葉が出ましたが、初めて聞いた人も多いと思います。

検査技師国試レベルではそこまで覚える必要が無いかもしれません。

細胞診受験者の方は覚えておきましょう。

好銀性と銀親和性とは

まず言葉の意味を確認してみましょう。

- 好銀性とは

銀を還元する能力が無いもの - 銀親和性とは

銀を還元する能力があるもの

ややこしいので個人的な覚え方を紹介します。

使えそうだったら是非使ってください。

グリメリウス染色とマッソン・フォンタナ染色

この2つの染色は還元液の有無による違いがあります。

- グリメリウス染色

還元液有り - マッソン・フォンタナ染色

還元液無し

この違いによって好銀性と銀親和性細胞の染まりに違いが出ます。

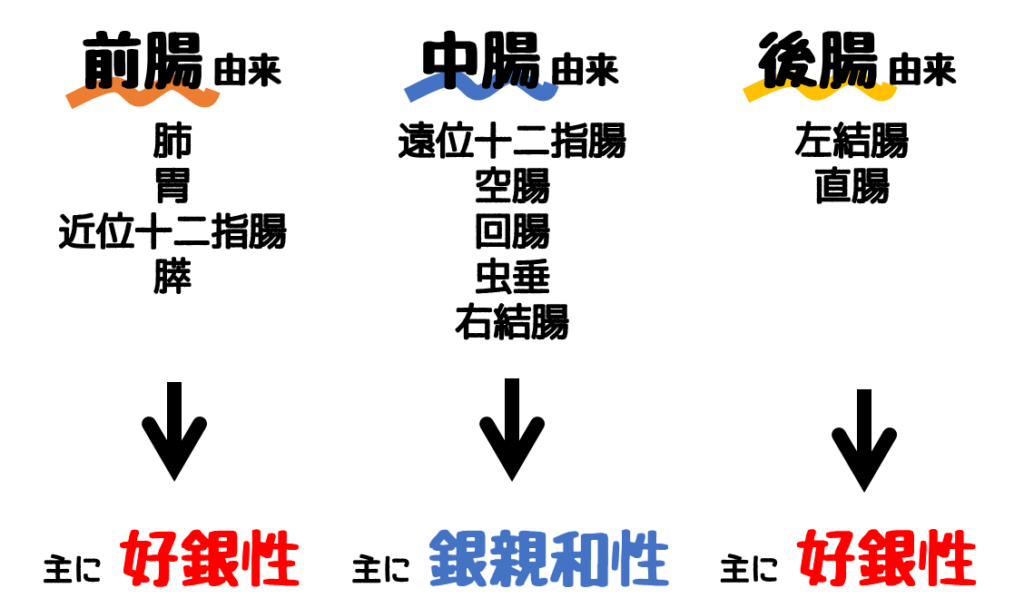

好銀性、銀親和性細胞と臓器

最後に臓器との関係を理解しましょう。

この関係は発生の由来によって大体分けることが可能です。

グリメリウス染色やマッソン・フォンタナ染色は神経内分泌系を染めることが可能です。

消化器の神経内分泌系といえばカルチノイドが好発します。

カルチノイドがどの由来かで2種類の染色に差が出ます。

グリメリウス染色はどれでも陽性ですが、マッソン・フォンタナ染色は中腸由来の組織でしか染まらないので注意が必要です。