細胞診一次試験 細胞像 の解き方(出題症例のまとめあり)

MT&CTのどっとゼブラです。

今回は 細胞像 試験をどう乗り切るか。

問題の傾向を中心に僕の考えを交えながら紹介していきます。

- 点を取るべき問題と取れなくてもいい問題を知る

- 過去に出ている問題を知る

- 細胞所見を覚える

- 所見は重要な部分だけ覚える

- ストレートに考える

- 同じ疾患がたくさん出ても気にしない

- 第一印象を大事にする

\過去問解説集も出ました!/

細胞像 試験とは

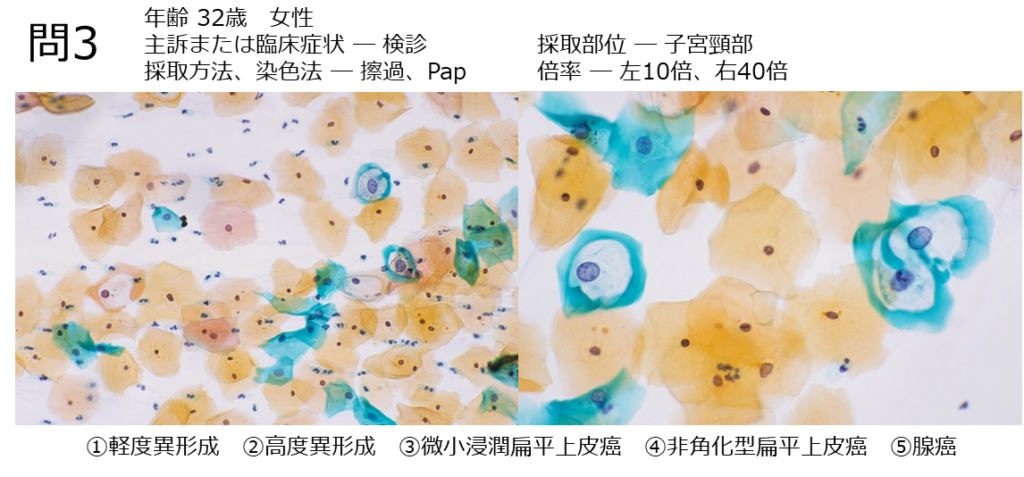

細胞像 試験とは画像問題の試験です。

大体は弱拡大と強拡大の写真が1枚ずつ出ます。

出題領域は全領域で何が出ても良いです。

過去には

そんなの出すなよ・・・

みたいな問題もいくつか出てます。

そういう問題も含めてどう対処していくか一緒に見ていきましょう!

細胞像 の勉強方法

点を取るべき問題と取れなくてもいい問題を知る

細胞像の問題集などを解くと全部解けなければ不安になる人がいます。

それは間違いです。

細胞像試験は確実に取りたい問題と取れなくてもしょうがない問題があります。

なので全てが取れなくても大丈夫です。

では、取るべき問題、取れなくてもいい問題とは何なのか見ていきましょう。

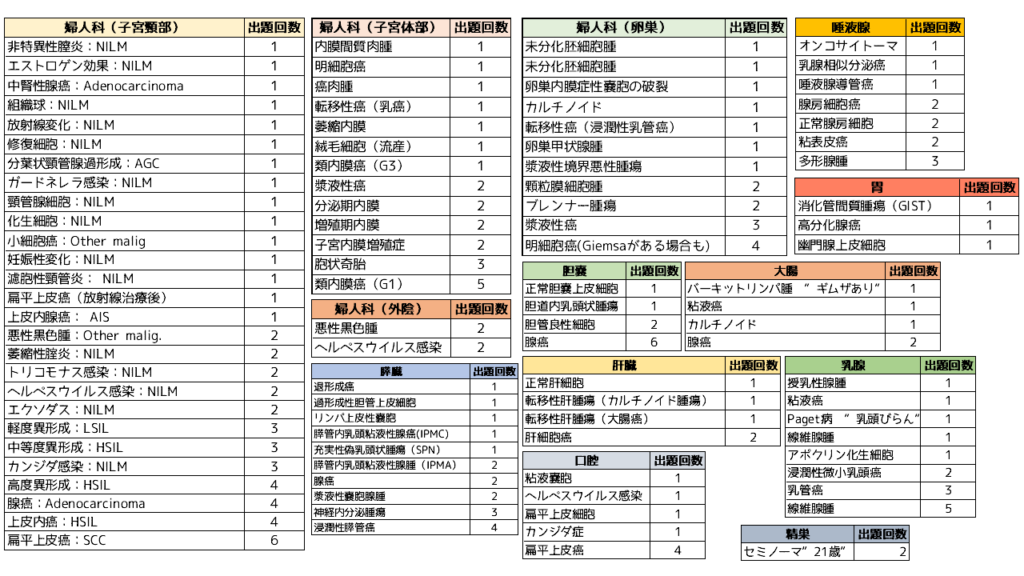

過去に出ている問題を知る

取るべき問題とは出題数が多いものです。

どんな試験でも出題の傾向があります。

面倒なので多くの人はその解析を行いません。

ということで今回まとめてみたので見てみましょう

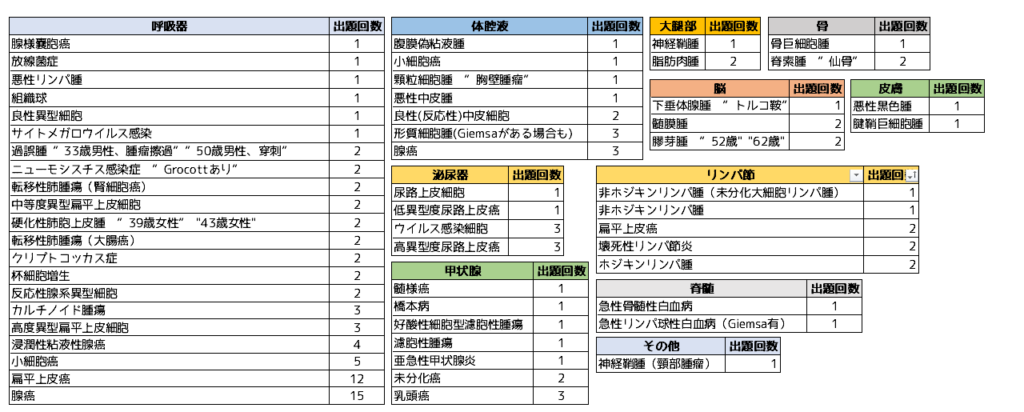

直近5年分(2017〜2021年)の出題はこんな感じ。

(各分野を出題数順に並べています)

抽出するとやはり出題数に偏りがあることが分かります。

出題数の多いものは今後も出る可能性が高い。

つまり出題数が多いものは絶対取ろう!ということです。

逆に出題数が少ないor出てないものは覚える必要がないものが多いです。

ただ要注意なのが、少なくても覚えておいた方が良いものがあります。

例えば甲状腺髄様癌は1回しか出ていないけど、メジャーな腫瘍なので覚えた方がいいです。

これらをまとめると、

- 出題回数が多いものは絶対覚える

- 出題回数が少なくてもメジャーな腫瘍は覚える

このようになります。

これが過去問から得られる情報です。

この傾向も使って次の対策に進んでみましょう。

細胞所見を覚える

出ているものが分かったら次は所見を覚えます。

- 出題回数が多いものは絶対覚える

- 出題回数が少なくてもメジャーな腫瘍は覚える

この2つは確実に覚えます。

そして試験でもこの2つが出たら確実に取りたいです。

所見は筆記試験の勉強をすればほぼ覚えられると思います。

でも過去に出た所見の重要な部分を教えてほしい。

あと出題回数少ないけど覚えるべきメジャーな腫瘍が知りたい!

という意見も頂いたので、コチラにまとめてPDFでダウンロードできるようにました⬇️。

この記事↑の中に症例ごとの重要な所見2~3ずつ書いています。

良かったら使ってください(^^)

所見は重要な部分だけ覚える

所見を覚えるときは特に重要な部分から覚えましょう。

例えば扁平上皮癌と腺癌の鑑別で、

扁平上皮癌は流れがある

といわれることが多いですが、腺癌も流れて見えることがよくあります。

それよりも腺癌の所見(腺腔、粘液、柵状配列など)の方が決定的な所見として使えます。

つまり【流れる配列】よりも、【腺腔構造】などを優先的に採用した方が良いということです。

このように所見には優先順位のようなものがあります。

優先順位の高いものから覚えると鑑別しやすくなります。

まずは優先度の高い所見を2~3ずつ程度覚えるのも良いと思います。

その優先順位の高い所見を先程紹介したこの記事↓に書いています。

この2~3の所見を覚えるのは二次試験でも良いことがあります。

二次試験の同定試験は90秒/症例しかありません。

解答時間を考えると60秒程度です。

その時必要なのは所見をいかに早く当てはめられるか。

当てはめるときに持っている所見が多すぎると間に合いません。

つまり2~3の特に重要な所見のみで勝負する必要があるという事です。

今この所見を習得して二次試験にも使ってください。

本番の 細胞像 試験の解き方

ストレートに考える

細胞像はストレートに考えるのがおススメ。

たまに

通常腺癌と胎児型腺癌で迷って分からなくて胎児型にした。

こういう学生が結構います。

ホントに分からない時は極力有名な方を選びましょう。

稀な疾患を選ぶときは以下の時だけ。

- 他の選択肢が明らかに全て違う

- 稀な症例の所見を覚えていて明らかな自身がある

この時以外で迷った場合は有名な疾患を選びましょう。

もちろん稀な疾患が正解の場合もありますが、可能性は低いです。

同じ疾患がたくさん出ても気にしない

過去問の頻度を見ても分かるように同じ疾患がたくさん出ます。

例えば腺癌などの普遍的なものは多いです。

例えば卵巣癌が分からなくて漿液性癌を4回選んだとします。

漿液性癌が4回出ることは無いと思いますが、そう思ったのであれば変更しない方が無難です。

勉強してきた人が見ているのに全てが漿液性癌以外の可能性も低いと思います。

そう考えた時に・・・

変更しない場合は

- もし2つが漿液性癌の場合2点もらえる

- 1つの場合でも1点はもらえる

変更した場合は

- 正解を変更した場合0点になる可能性が有る

このように理由のない変更はリスクがあることを理解しておくのが大事です。

もちろん変更して当たる可能性もあります。

ただリスクが高いということは理解しておきましょう。

第一印象を大事にする

試験までみんなたくさん勉強してきました。

自分が思ってるよりも ”感覚” が養われているはずです。

なのでパっと見の印象を大事にしてください。

自身の努力を信じてみてください。

これは非論理的で申し訳ないですが、とにかく第一印象を重要視してほしいです。

一つ挙げるとすると、僕が知っている過去の受験者100名近くは変更して間違えたと言っている方が多いです。

ただ、確実に変更できる所見が見つかった場合は別です。

例えば・・・

類内膜癌にしたけど見直したら石灰化小体が見つかった。

など変更に値する圧倒的理由があれば変更してください。

まとめ

- 点を取るべき問題と取れなくてもいい問題を知る

- 過去に出ている問題を知る

- 細胞所見を覚える

- 所見は重要な部分だけ覚える

- ストレートに考える

- 同じ疾患がたくさん出ても気にしない

- 第一印象を大事にする

いくつか試験攻略法を話したけど所見を覚えることがとにかく大事だよ。

でも分からないって人はzoomで直接ポイントを話すのでTwitterやInstagramからDMしてね(^^)

Twitterはこちら

Instagramはこちら

試験まで頑張ってね!

\過去問解説集も出ました!/