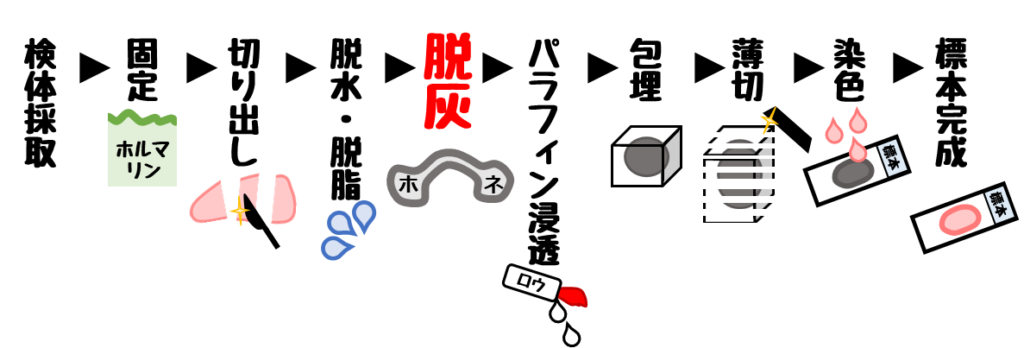

【脱脂・脱灰】病理の脱脂と脱灰の目的・原理・液の種類をわかりやすく解説!

今回は脱脂と脱灰について。

それぞれが何なのか、そしてどうやって行うのかをポイントを絞って解説していきます。

脱脂は脂肪を除去する作業

パラフィン浸透までの過程でアルコールやキシレンを通すため、微量な脂質は除去され問題となりません。

それでは除去できないくらい脂肪を多く含むものが存在します。

- 乳腺

- 腸間膜

- 脳

- 皮膚

- 脂肪腫などの脂肪腫瘍

など

このような組織に対して脱脂を行います。

脱脂で覚えること2つ

脱脂の操作では以下の2つを覚える必要があります。

- どのタイミングで行うか

- 何を使って行うか

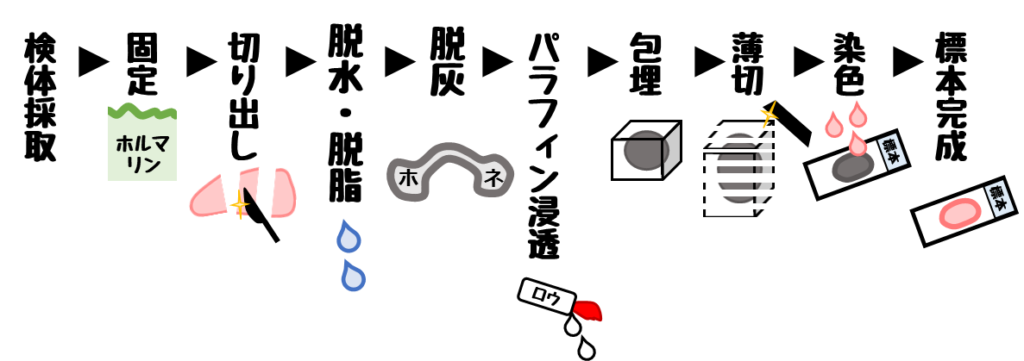

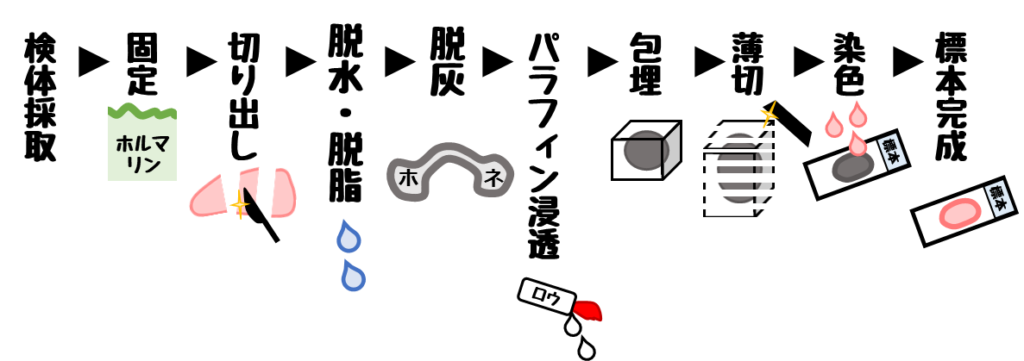

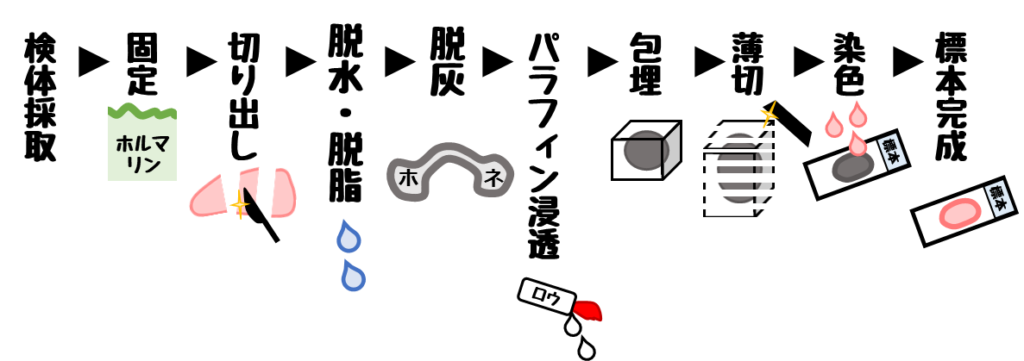

❶脱脂は固定、切り出し後、脱灰前に行う

- 固定、切り出しの後に行う

- 脱灰を行う場合、必ず脱灰前に行う

- 凍結切片には脱脂は行わない

脱脂に使われる試薬5つ

- エタノール

- キシレン

- メタノール

- クロロホルム

- アセトン

これらを混合して使うこともあります。

標本作製過程でエタノールやキシレンを使用するため、すべての検体で少し脱脂されます。

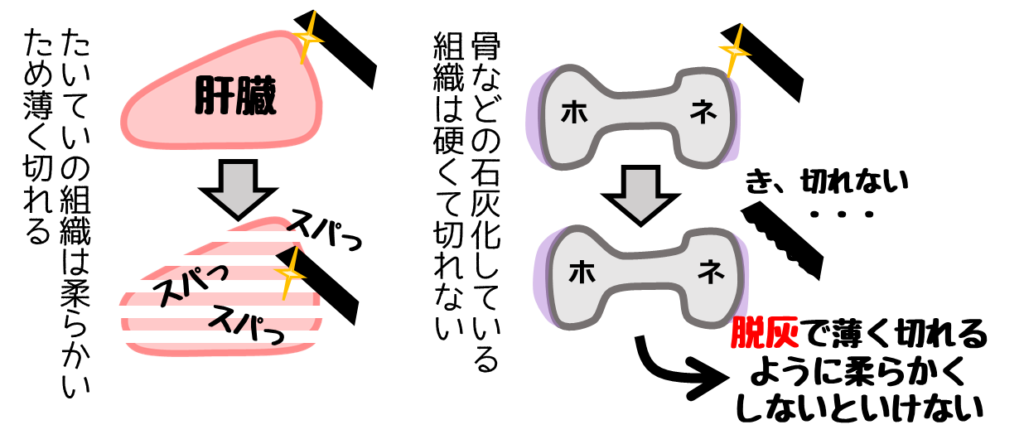

脱灰とは沈着したカルシウムを除去すること

骨や歯などはカルシウムが沈着し、石灰化と呼ばれる現象で硬くなります。

疾患でも石灰化を起こすものがあります。

腫瘍で見られる石灰化物は砂粒体とも呼ばれます。

- 動脈硬化

- 甲状腺乳頭癌

- 卵巣・子宮体部 漿液性癌

- 髄膜腫

- 乳腺粘液癌

組織を観察するためには薄切をする必要がありますが、硬い組織は軟らかくしないと薄切できません。

薄切のイラスト解説はこちら

石灰化物からカルシウムを除去して軟らかくする作業が脱灰です。

脱灰で覚えること5つ

- 脱灰のタイミング

- 酸脱灰液の種類と特徴

- EDTA液の特徴

- 脱灰の影響

- 脱灰中と後の注意点

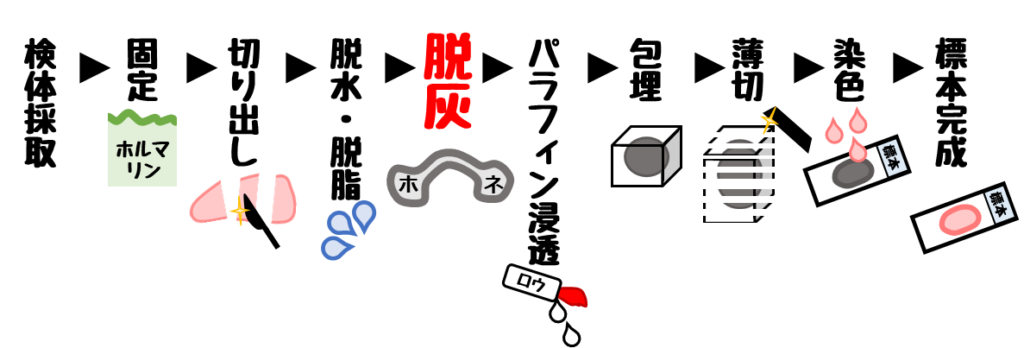

①脱灰のタイミング

脱灰をする前に十分な固定と十分な脱脂が必要です。

そのため固定・脱脂の後に脱灰を行います。

不十分な固定状態で脱灰した場合、組織の変性や膨化など起きる。これらを防ぐために事前に十分な固定をする必要がある。

脂肪があると脱灰液が浸透しにくい。そのため事前に十分な脱脂を行い脂肪を除去する必要がある。

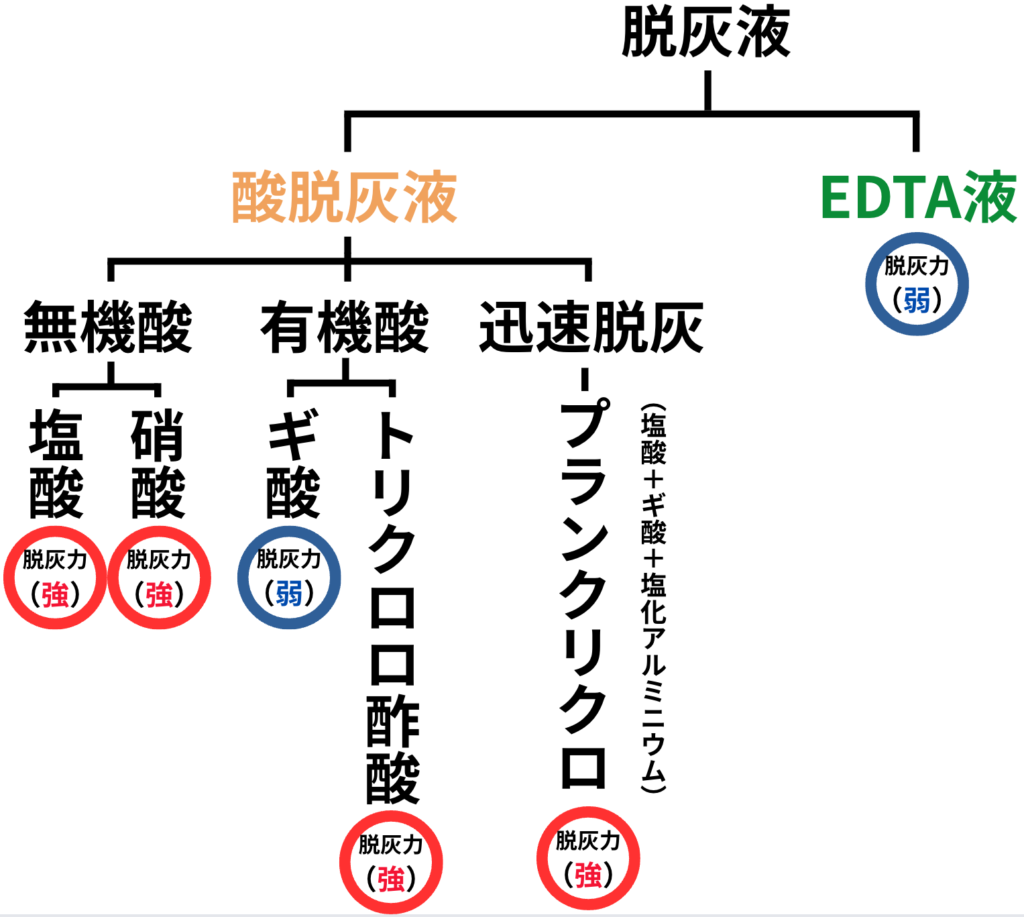

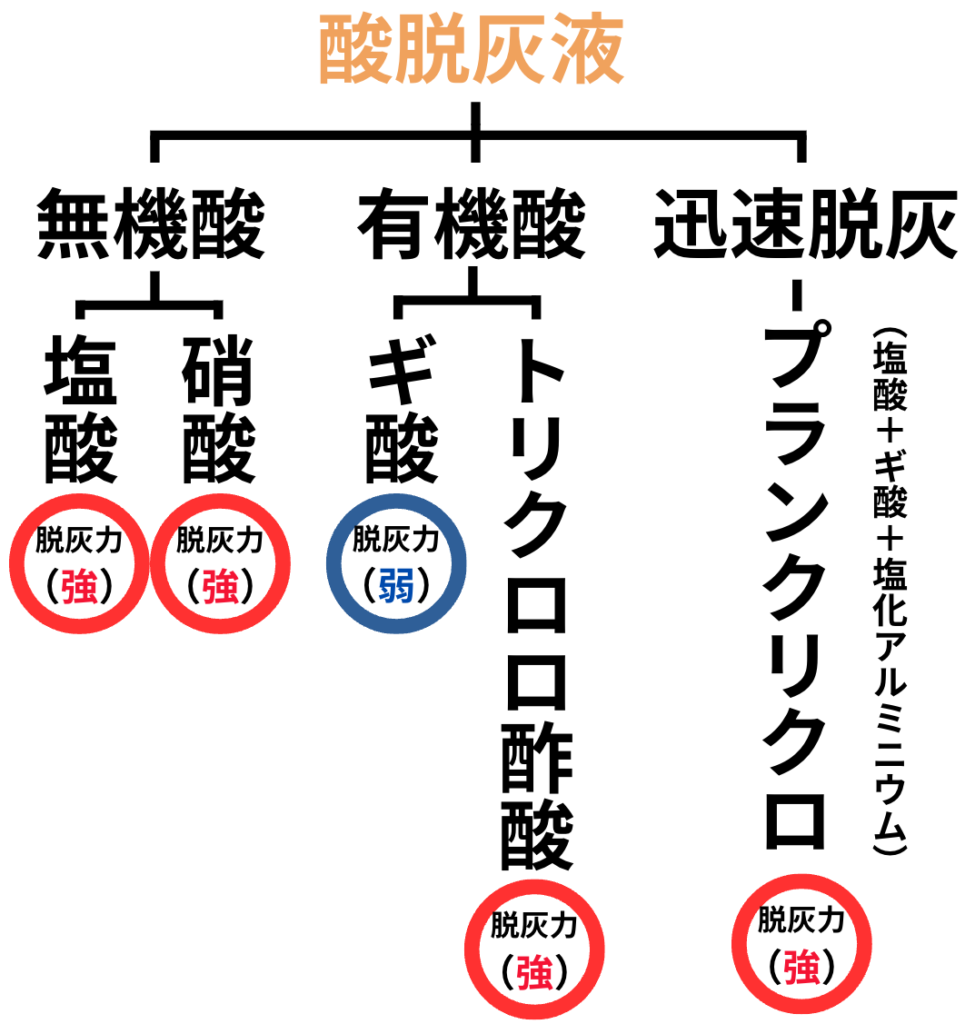

6種類の脱灰液

- 酸脱灰液

- 無機酸

- 塩酸

- 硝酸

- 有機酸

- ギ酸

- トリクロロ酢酸

- 迅速脱灰

- プランクリクロ

(塩酸+ギ酸+塩化アルミニウム)

- プランクリクロ

- 無機酸

- EDTA液

5つの酸脱灰液

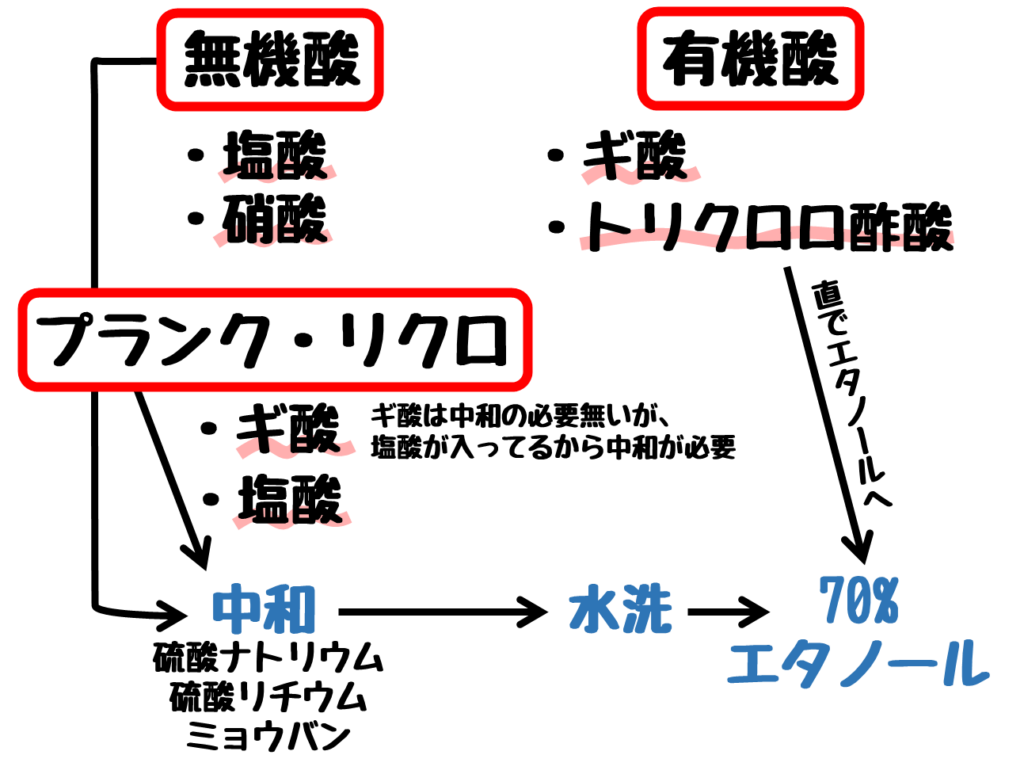

酸脱灰液は5種類あり、無機酸、有機酸、迅速脱灰の3つに大別できる。

それぞれに含まれる液と特徴を覚えよう!

- 塩酸

- 無機酸

- 脱灰力が強く、組織障害や染色性低下が生じる

- 脱灰後に中和が必要

- プランク・リクロ液の成分にもなる

- 硝酸

- 無機酸

- 脱灰力が強く、組織障害や染色性低下が生じる

- 脱灰後に中和が必要

- ギ酸

- 有機酸

- 脱灰力が弱く、組織障害や染色性低下が生じにくい

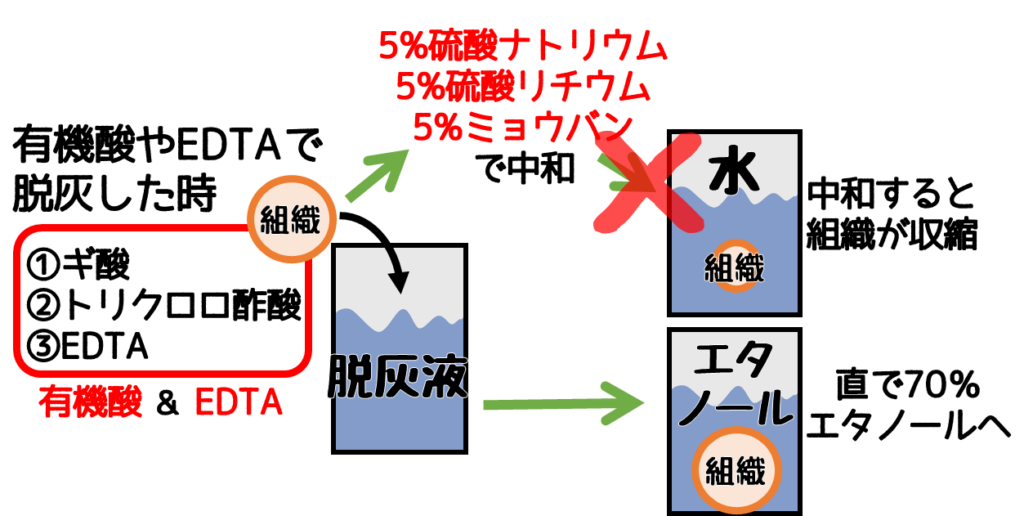

- 脱灰後は直接70%エタノールで洗う

- トリクロロ酢酸

- 有機酸

- 脱灰力が強く、組織障害や染色性低下が生じる

- 脱灰後は直接70%エタノールで洗う

- プランクリクロ

- 脱灰速度が速く迅速脱灰法とも呼ぶ

- 塩酸+ギ酸+塩化アルミニウムを含む

- 4℃の低温で行と染色性に影響が出ない

- 脱灰後に中和が必要

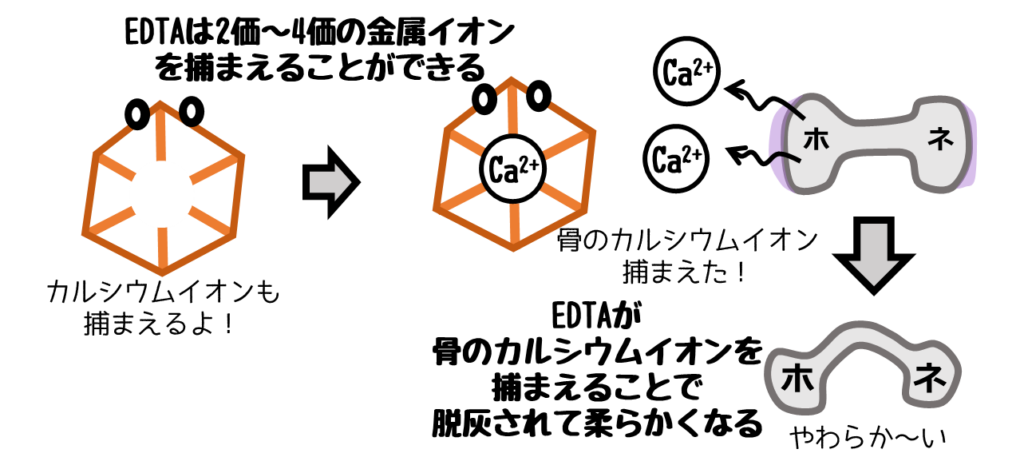

酸は骨や石灰化組織に含まれるカルシウムなどのミネラル成分をイオン化し、水に溶けやすい形に変えることで、組織からカルシウム塩(石灰分)を除去(脱灰)できる

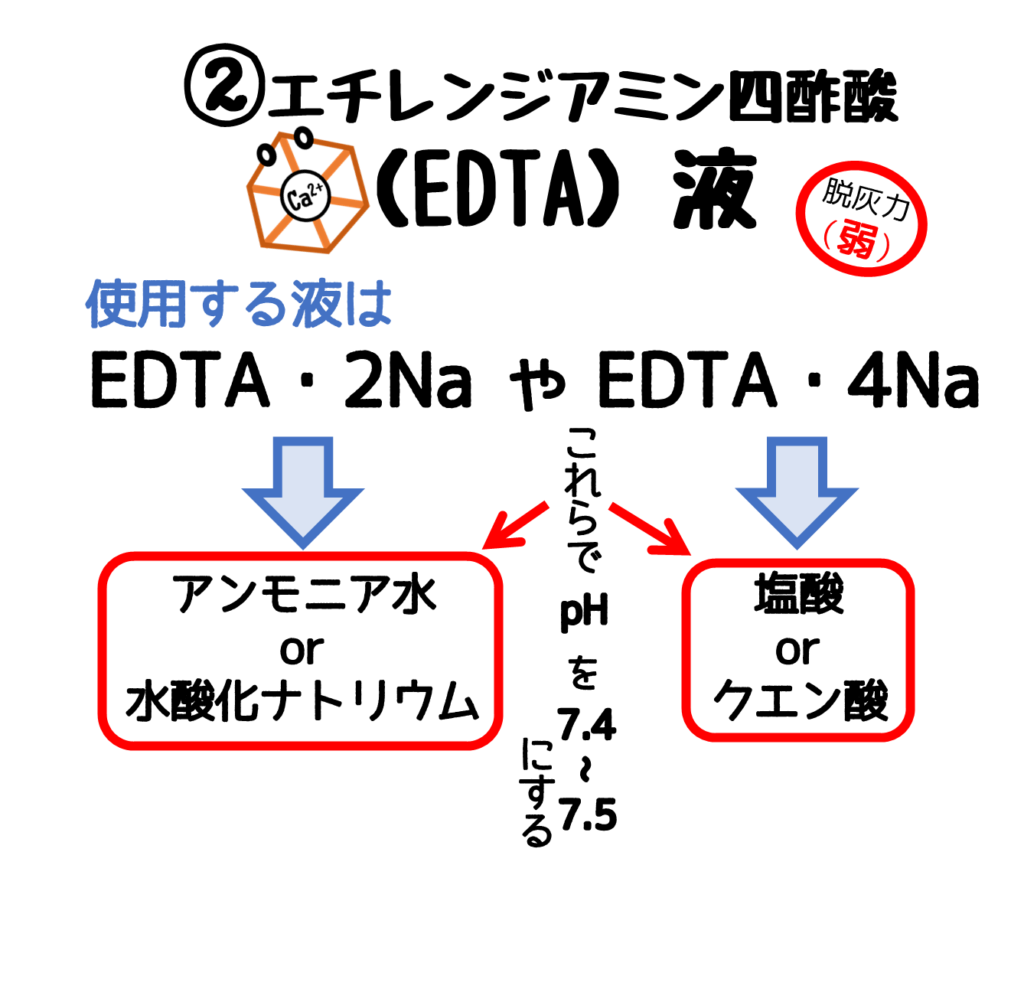

エチレンジアミン四酢酸液(EDTA液)

EDTAは以下の2種類がある。

- EDTA・2Na

アンモニア水 or 水酸化ナトリウムを含む - EDTA・4Na

塩酸 or クエン酸を含む

- 中性であるため組織障害や染色性低下が少ない

- 免染や電顕、遺伝子検査検体に有効。

- 脱灰後は水洗する

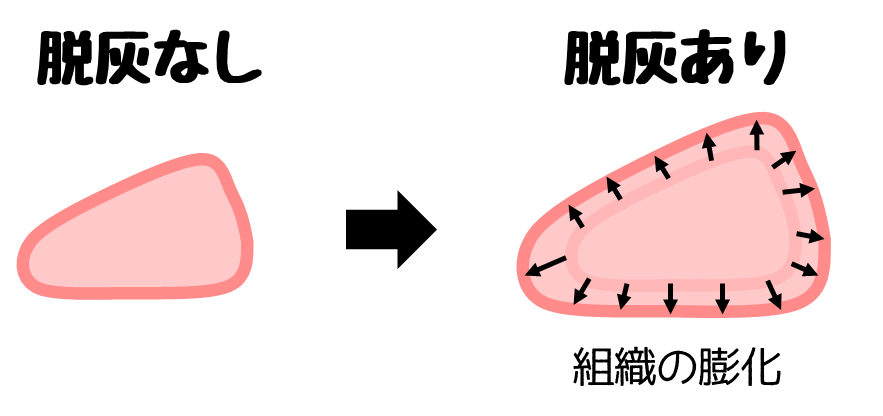

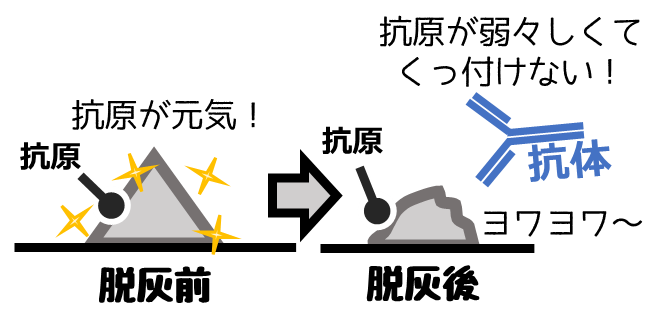

脱灰は組織の構造、染色、免疫染色に悪影響

脱灰は酸などを使うため脱灰が長い(強力)と組織に悪影響を及ぼします。

- 染色性が変化する

- 組織が膨化する

- 抗原性が減弱する

染色性が変化する

HE染色では以下の2つの変化が生じる。

- 核のヘマトキシリンが染色低下

- 細胞質のエオジンが濃染

組織が膨化する

組織が膨化したり溶解したりする。

抗原性が減弱する

脱灰によって抗原性が減弱するため免疫染色に影響する。

脱灰中の5つの要点

脱灰を適切に行うために次の5つに注意する必要があります。

- ❶脱灰液の量

- 組織体積の100倍以上

- 1日に1~2回新しい液に交換(濃度は一定)

- ❷脱灰液の温度

- 温度が高いと脱灰が早いが組織障害も強い

- 酸の脱灰は15℃前後

- 免染などで抗原が気になる場合は低温(4℃)

- 中性のEDTA液は30℃

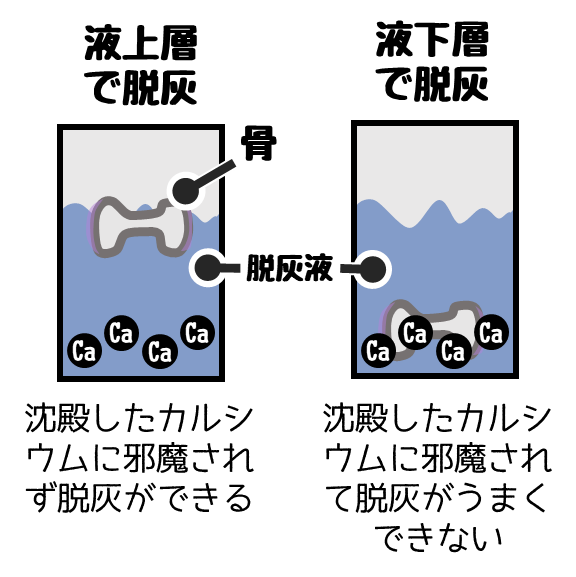

- ❸脱灰する場所

液の上層で行う(下層は脱灰能力が低下するため)

- ❹脱灰を早める方法3つ

・振盪

・撹拌

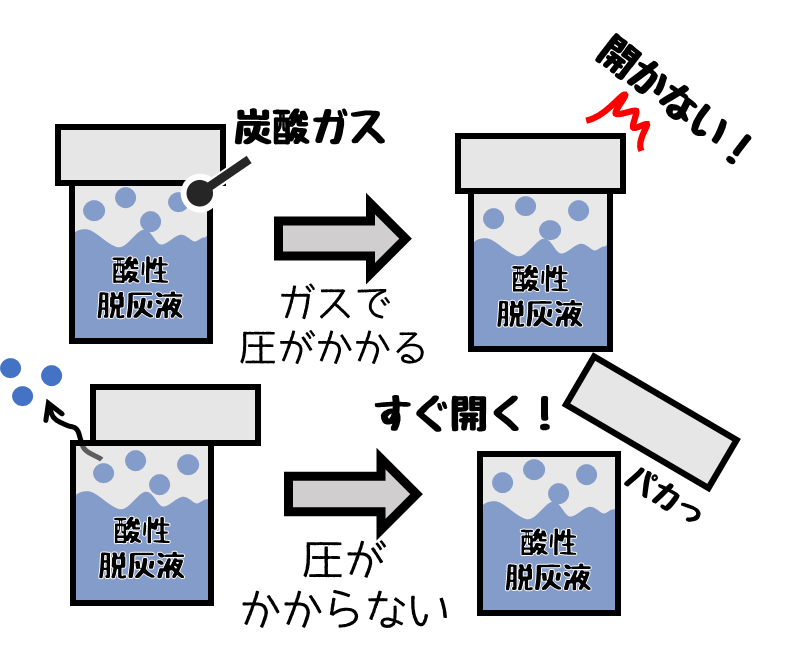

・超音波、マイクロ波 - ❺液が入った蓋を開けておく

酸脱灰液を使う場合は、ガスで蓋が開かなくなるため開けておく。

脱灰後の要点3つ

- 脱灰完了の確認方法

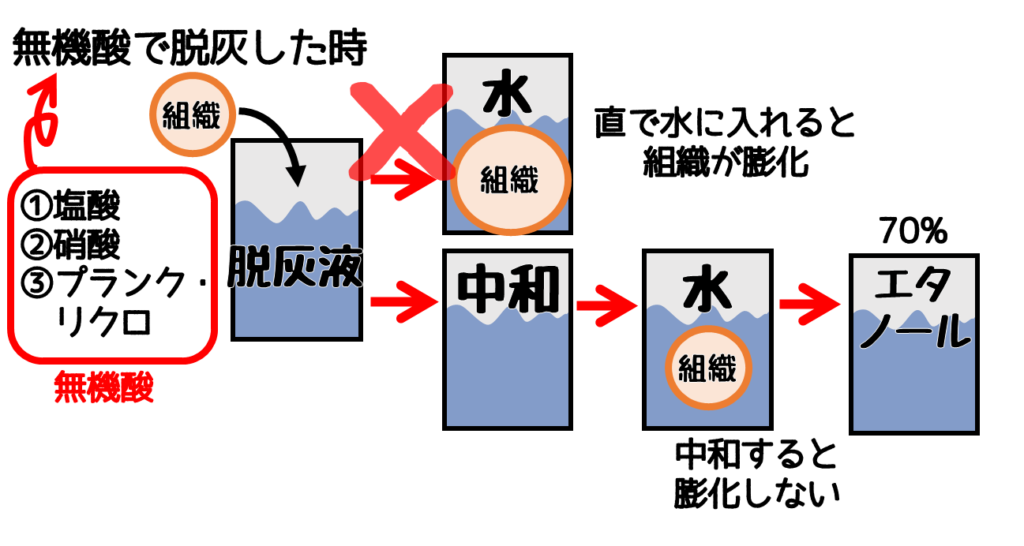

メスで抵抗なく切れるか、針が刺されば脱灰完了。 - 無機酸脱灰後の処理

無機酸(塩酸、硝酸)を含む脱灰液は中和後水洗が必要。

中和は①硫酸ナトリウム②硫酸リチウム③ミョウバンを使う。

- 有機酸脱灰後の処理

有機酸(ギ酸、トリクロロ酢酸)を含む脱灰液は70%エタノールで洗う。

中和が必要な脱灰液のゴロ

【中和した貝に塩酸をかけるプランの少佐】

- 仲介者と和解(中和が必要な脱灰液)

- 塩酸(塩酸)

- プラスチック(プランクリクロ)

- 少佐(硝酸)

名前だけ知っておきたい脱灰法

脱灰法には①酸②EDTA③電気④イオン交換樹脂を用いた方法があります。

今回は国試に頻出の①酸②EDTAを用いた方法を紹介しました。

残りの③電気④イオン交換樹脂に関しては名前を知っておいてください。

何かで出題される可能性もあります。