【包埋】手順・方法・試薬のポイントをイラスト解説!パラフィン包埋を中心に

この記事は試験対策として使える【包埋】を解説しています。

ここにあるものを順番に覚えていけば包埋は完璧です!

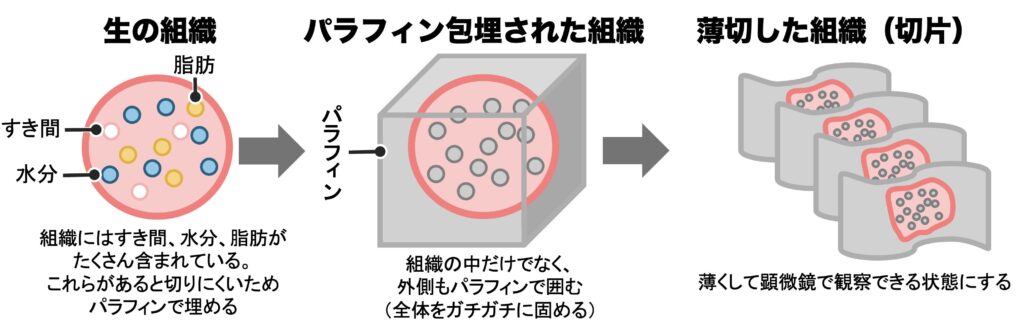

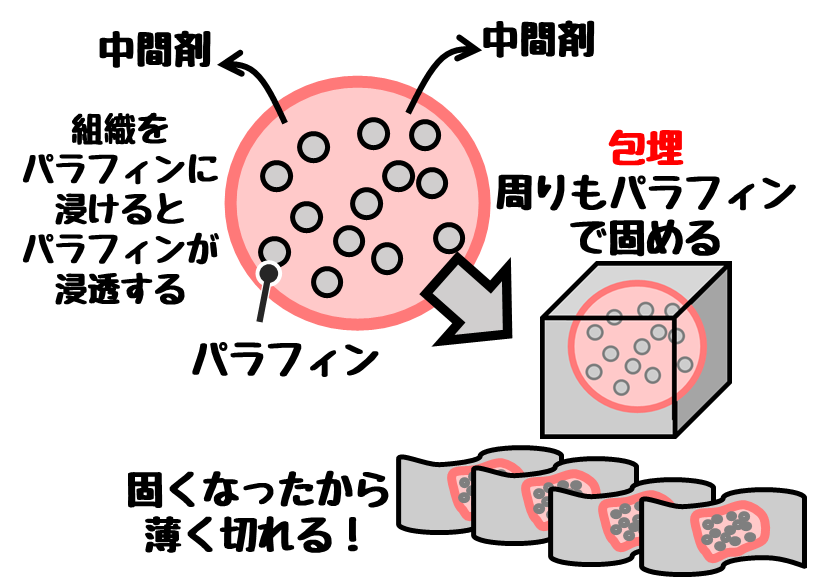

包埋とは組織を硬くして切りやすくする作業

組織を顕微鏡で観察するには薄く切る(薄切)を行う必要があります。

そのためにやわらかい組織を固める必要があります。

組織を硬いもので包み、埋める作業が包埋です。

この組織が包埋剤で包埋されたものは

”ブロック”と呼ばれます。

パラフィンで包埋されたものはパラフィンブロックとも呼ばれるよ。

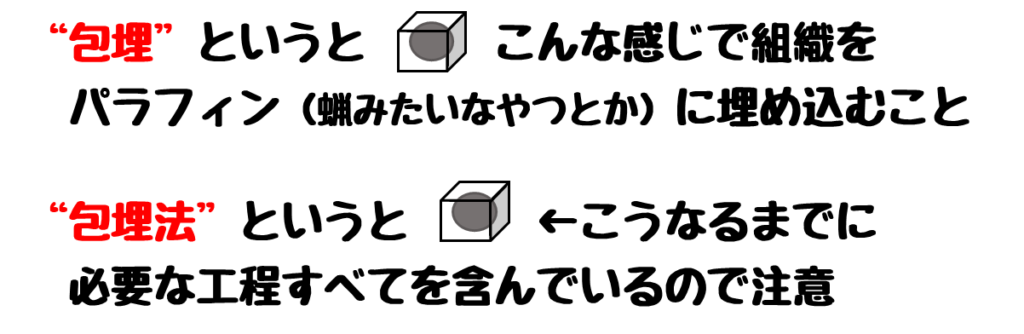

包埋と似た言葉に”包埋法”というのがあります。

ややこしいのでここで明確にしておいてください。

- 包埋

パラフィンなどの包埋剤に埋め込むこと - 包埋法

包埋されるまでに必要な工程全て

包埋”剤”とは組織を固めるための試薬で8種類ある

包埋剤は組織を包埋するときに使う試薬のことです。

約8種類あり、それぞれに用途や特徴があります。

| 包埋剤の種類 | 水溶性 非水溶性 | 要点 |

|---|---|---|

| パラフィン | 非水溶性 | 一般的な光顕用の包埋剤。あらゆる染色だけでなく免疫染色などにも使う。 一般的に包埋剤というとパラフィンを指すことが多い。 |

| セロイジン | 非水溶性 | 脳などの大型組織全体を薄切する時に使う。 |

| セロイジン・パラフィン | 非水溶性 | 脳などの大型組織全体を薄切する時に使う。 セロイジンとパラフィンの利点を組み合わせた方法。 |

| メタクリレート系樹脂 | 非水溶性 | 骨などの硬組織を脱灰なしの状態で薄切できる。 |

| エポキシ樹脂 | 非水溶性 | 透過型電子顕微鏡検体に使う。 |

| OCTコンパウンド | 水溶性 | 凍結切片作製に用いる水溶性包埋剤。 未固定検体を包埋できるため、術中迅速診断や免疫染色、脂肪染色にも有用。 |

| カーボワックス | 水溶性 | 免疫染色、脂肪染色に用いる。 |

| ゼラチン | 水溶性 | 凍結切片作製に用いる水溶性包埋剤。 未固定検体を包埋できるため、術中迅速診断や免疫染色、脂肪染色にも有用。 |

特に水溶性か非水溶性かどうか、要点についてはおさえておこう!

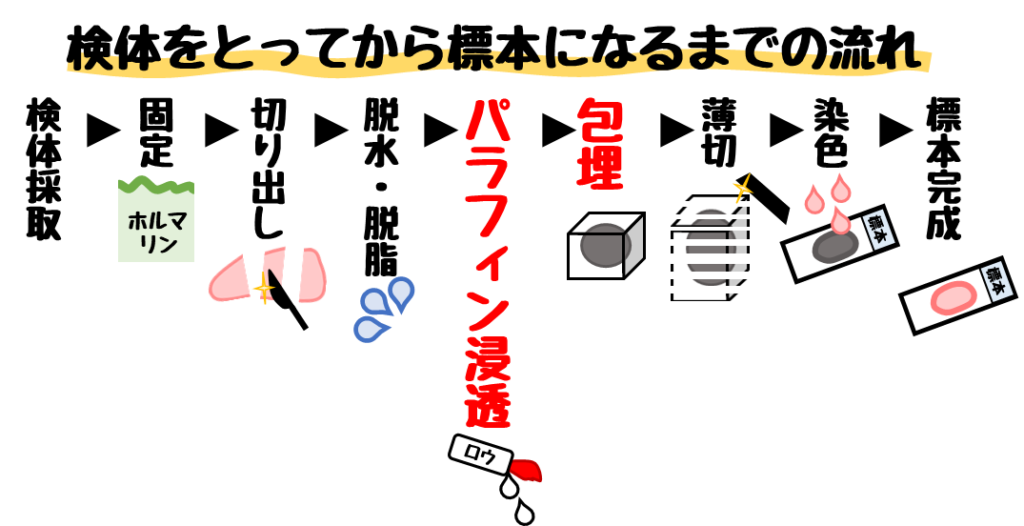

包埋は脱水・脱脂の後、薄切の前に行う

標本が完成するまでの流れは学内試験、国家試験だけでなく就職試験にも出題されることがあります。

必ずおさえておきましょう。

包埋法はいくつかありますが、通常は【パラフィン包埋】について出題されるため、パラフィン包埋の流れを覚えていきましょう。

- 脱水

- 脱アルコール

- パラフィン浸透

- 包埋

包埋法としてはこの4つの工程が重要になります。

これを一つずつ確認してみましょう。

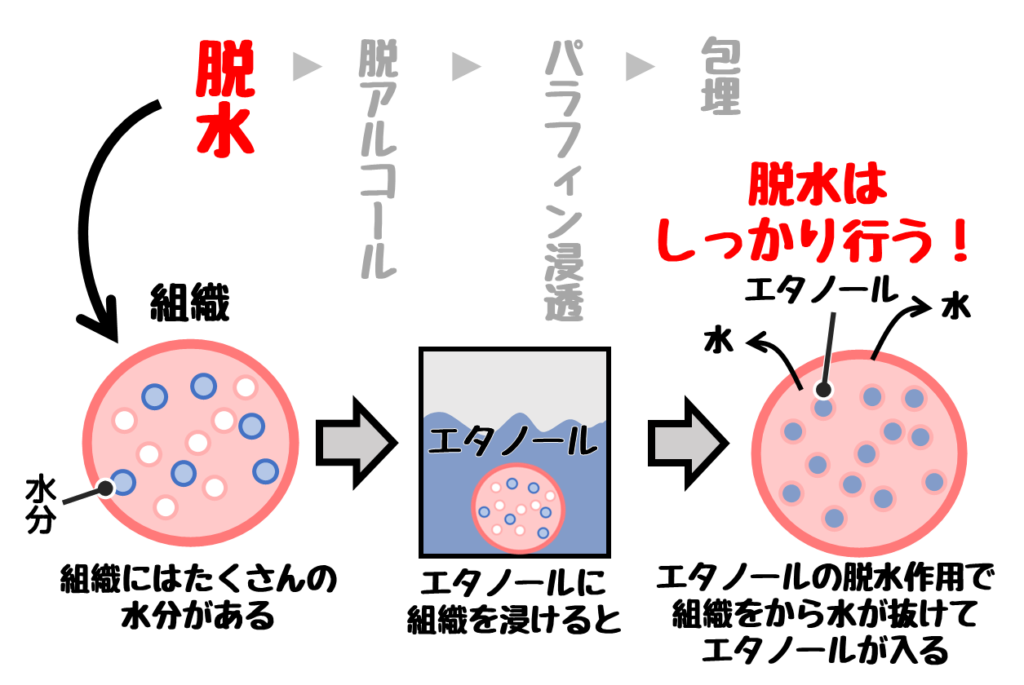

❶脱水〜組織中の水をアルコールで除去する〜

組織の中には必ず水分があります。

水はパラフィンとなじまない性質があるため事前に水を除去する必要があります。

水はアルコールで除去します。

用いるアルコールの種類は以下の2種類です。

- エタノール

通常これを使う。

メタノールより脱脂効果が高い。 - メタノール

エタノールより浸透速度が1.7倍速い。

(※メタノールは特化物としても出題されるので覚えてください)

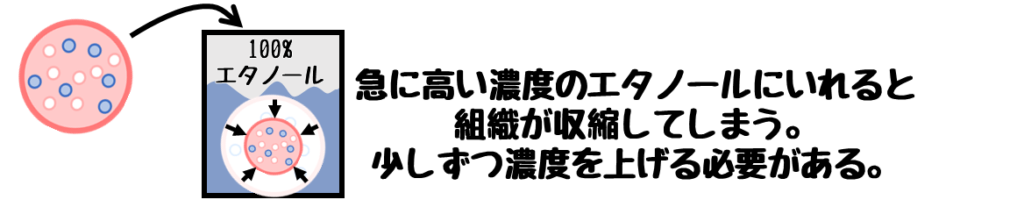

脱水は低濃度アルコールから入れる

最初に高濃度アルコールに組織を入れると悪影響があるため、低濃度アルコールから少しずつ濃度を上げていきます。

このように並んだ溶液は「系列」と呼ばれ、今回は濃度が上昇するアルコールの系列であるため【上昇アルコール系列】とも呼ばれます。

水分はしっかり除去しないとパラフィンが浸透しない。

そのため、脱水はしっかりと時間をかけて行う必要があります。

無水エタノールはモレキュラーシーブや無水硫酸銅を入れて水分を除去して作製することを知っておこう!

1nm以下の孔がたくさんある水分子の吸着剤。

これを入れることでエタノール内の水分を限りなく除去できる。

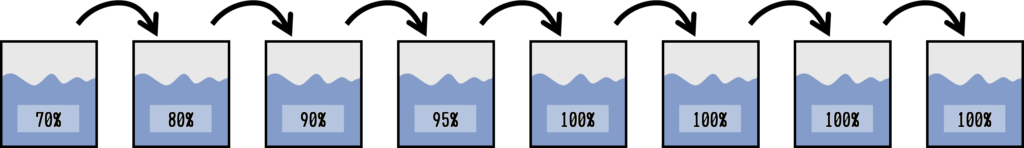

❷アルコールは5種類の脱アルコール剤で除去できる

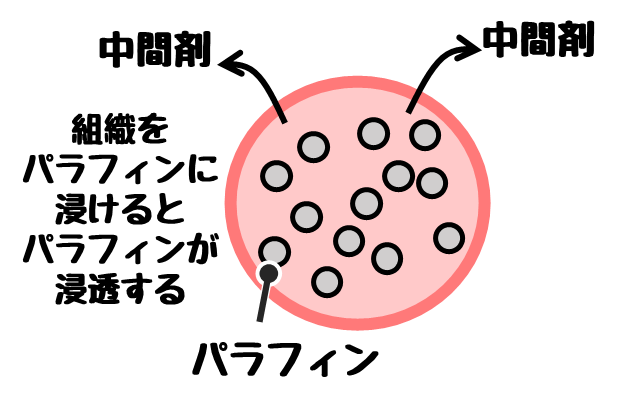

パラフィンは水だけでなくアルコールとも相性が悪いです。

そのためアルコールとパラフィンのどちらとも相性が良い中間剤に置換する必要があります

この中間剤への置換によってアルコールが除去されるため、この作業は脱アルコールと呼べれます。

脱アルコールに使う試薬はいくつかの呼称があり、どれも同じ意味です。

どれで出題されても脱アルコールをする溶液であることを認識できるようにしておきましょう。

- 中間剤

- 媒介剤

- 仲介剤

- 置換剤

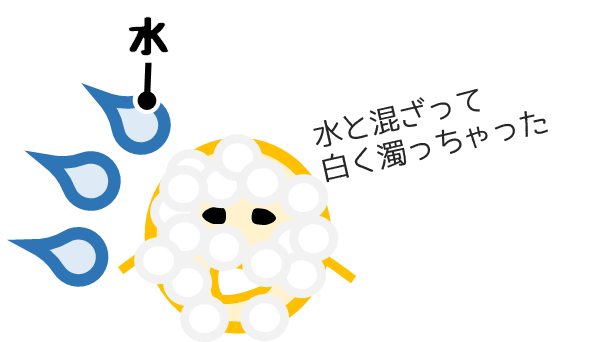

また、キシレンは水との相性は悪く、水分が残っていると白く濁る。

❸組織にパラフィンを浸透させる

中間剤による脱アルコール後、組織にパラフィンを浸透させます。

パラフィンとは蝋のようなもの。

熱で溶け、冷えると固まる性質がある。

パラフィンは2種類ありそれぞれ融点(溶ける温度)が異なるため確実に覚えましょう。

- 軟パラフィン

45℃~52℃ - 硬パラフィン

54℃~60℃

基本的にはこちらが使われる。

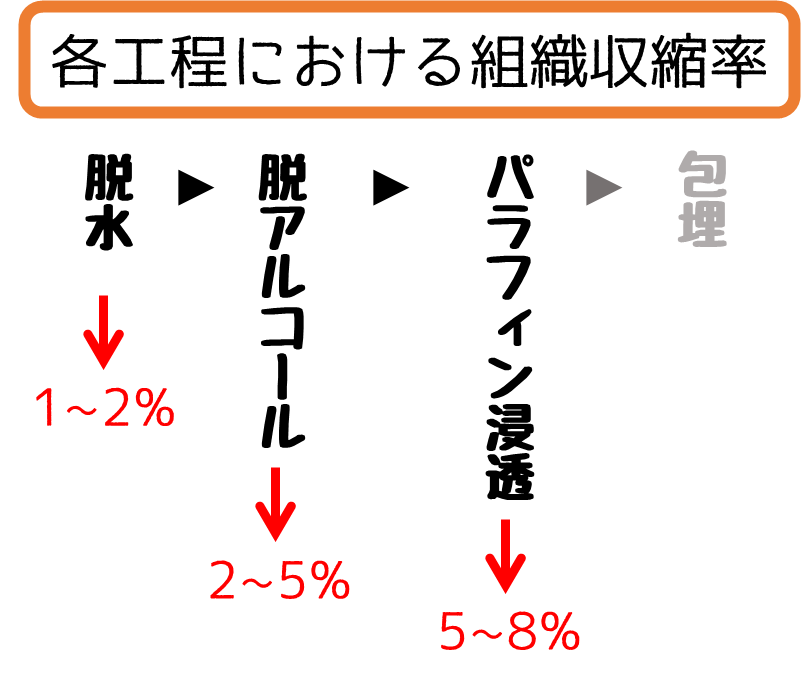

組織の収縮率はパラフィン浸透時に最も大きい

パラフィン包埋の過程では組織が収縮する。

最も収縮率が高いのはパラフィン浸透の工程である。

❹包埋〜パラフィンに組織を埋める〜

組織にパラフィン浸透させたら最後に包埋します。

包埋を行うことでこの後の薄切を行うことができる。

実際の包埋時のポイント!

- 粘膜面を下向きに包埋する

顕微鏡観察時は上下左右逆になるため、包埋時は粘膜面を下にし、鏡検時に上になるようにする(粘膜がある場合)。 - 組織をしっかり押さえる

包埋皿の底に組織全面が付いていないと薄切時に面が出ない。そのため包埋時にピンセットなどで組織を押さえて底に接着させる。 - 素早く行う

冷えるとパラフィンがどんどん固まるため、素早く行う。

最初に入れたパラフィンが固まった上に熱いパラフィンを入れるとブロックが割れる。 - しっかり冷やす

最後にしっかり冷やさないと包埋皿から外す時に割れる。

包埋のよくある質問と回答

- FFPEとはなんですか?

-

FFPEとは、Formalin-Fixed Paraffin-Embeddedの略で、「ホルマリンで固定し、パラフィンで包埋した組織」という意味です。つまり一般的な組織ブロックはFFPEブロックで、これを薄切したものはFFPE切片になります。

- セロイジンはなぜ大型組織に使われるのですか?

-

セロイジンは①分子量が大きいため浸透が緩やか②包埋過程で加温がないという2点から組織の収縮や硬化が抑えられるため大型組織の全体像を把握するのに使われます。しかし、薄く切れないことや、標本作製に時間がかかる、コストが高いなどの理由から通常組織には使われません。