【FISH法】蛍光色素を使ったISH法をわかりやすくイラストで解説!原理・手順・免疫染色との違いや疾患例あり

- FISH法とは?

- 免疫染色と何が違う?

- FISH法の特徴

- FISH法の主な手順

- FISH法で検出できるもの

- 組織標本と細胞診標本の違い

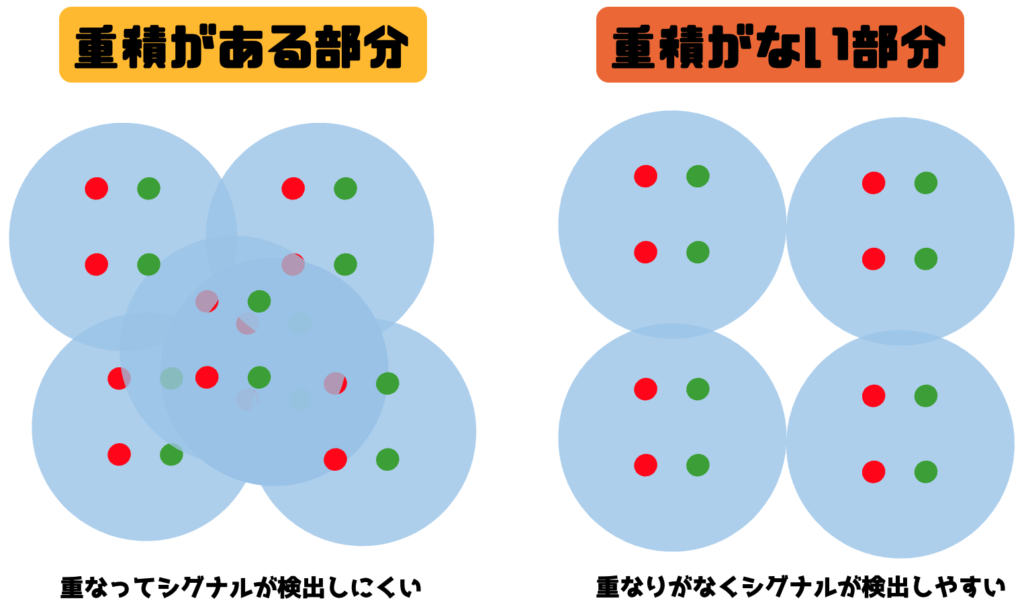

- 重積による影響

FISH法で分からないことは全てここで解決しよう!

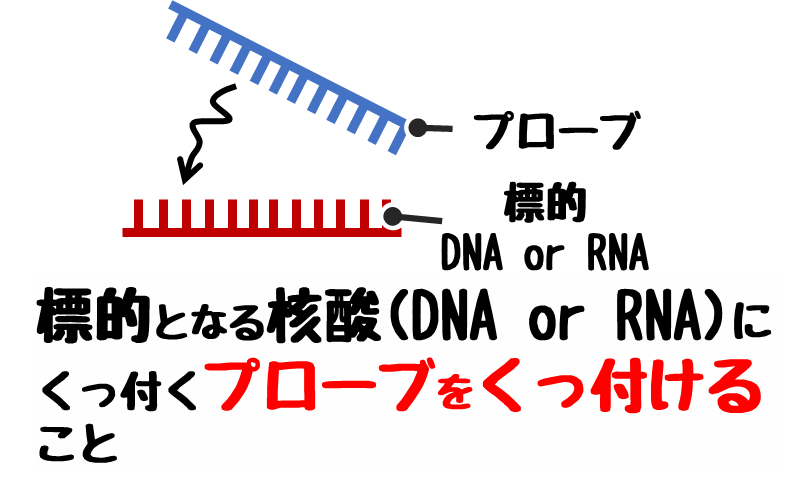

FISH法とは?

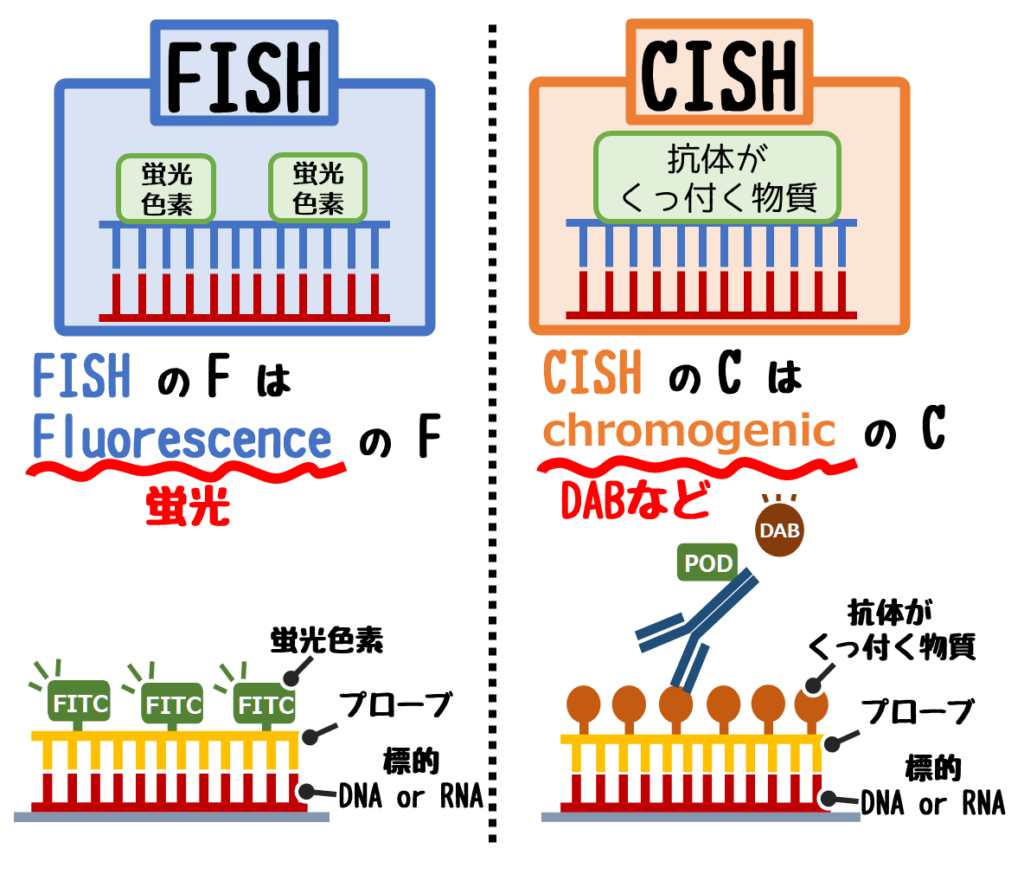

FISH法は蛍光を使ったin situ hybridaization(ISH)法のこと。

- F(Fluorescence)

蛍光 - IS(in situ)

その場で - hybridaization

ハイブリダイズする

簡単にいうと標本上で特定の遺伝子配列を検出する方法だよ

蛍光を使わない場合もあり、使うものによって下表のように一文字目が変わります。

| FISH | CISH | SISH | |

|---|---|---|---|

| 検出方法 | 蛍光 | DAB*など | 銀 |

| プローブ 標識物 | 蛍光 | DIG**など | DIG**など |

| 標本の保存性 | 長期保存 しにくい | 長期保存が 可能 | 長期保存が 可能 |

| 細胞・組織 形態 | 見えない | 見える | 見える |

| 使う顕微鏡 | 蛍光 顕微鏡 | 明視野 顕微鏡 | 明視野 顕微鏡 |

*DAB(ジアミノベンジジン)

組織や細胞を染めるために使う試薬の一つ。

酵素反応によって茶色になる性質を利用し、顕微鏡で目的の物質を可視化できる。

たとえば、特定のタンパク質や遺伝子を調べる免疫染色や遺伝子検査で、ペルオキシダーゼという酵素と一緒に使うと、目的の場所が茶色に染まる

**DIG(ジゴキシゲニン)

遺伝子やRNAを調べるときに「目印」として使う小さな化学物質。

プローブ(調べたいDNAやRNAに付くもの)にDIGをくっつけておき、「DIGにくっつく抗体」を使って、その場所を見つけ出す仕組み。

DIG自体は色がついてないが、抗体や酵素と組み合わせることで、染色や検出ができるようになる。

FISH法とはISHの中でも蛍光を使うものを指します。

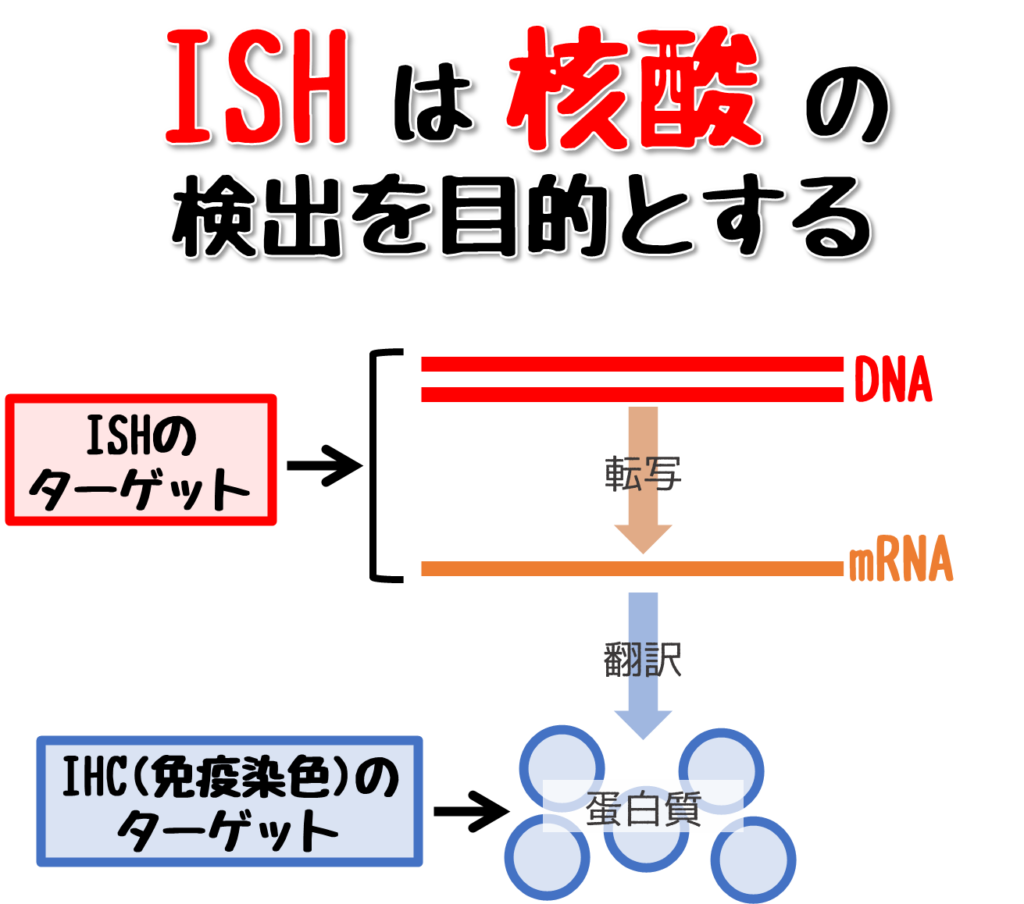

免疫染色(IHC)とISHの違い

それぞれ検出するものが違います。

- ISH

遺伝子 - 免疫染色(IHC)

タンパク

核酸とはDNAやRNAのことです。

見たいものが違うんだね。

FISH法の特徴

- 蛍光標識プローブを使用

- 蛍光顕微鏡で観察

- 高感度・高特異性

- 多重染色が可能

- 細胞や組織の構造を保持したまま解析可

- 間期核でも解析可能

- 細胞培養不要

- 異常細胞の割合を定量評価できる

- 幅広い応用が可

・遺伝子の増幅、転座など

・染色体の数的・構造的異常など

・白血病やリンパ腫、固形腫瘍、脳腫瘍などの診断

・産前診断(羊水検査)

・細菌やウイルスの検出 - 幅広い検体に対応

組織切片、細胞診標本、乾燥標本でも解析可能。

FISH法の主な手順

FISHの工程は大きく7つに分かれます。

※プローブの種類などにより手順が異なる

細胞診試験では工程の温度なども聞かれるので目を通しておこう!

1)脱パラフィン

2)塩酸

3)蒸留水

4)洗浄緩衝液

(2×クエン酸ナトリウム-食塩緩衝液;SSC)

5)前処理液, 80℃

6)蒸留水

7)洗浄緩衝液

8)プロテアーゼ溶液, 37℃

9)洗浄緩衝液

10)10%中性緩衝ホルマリン

11)洗浄緩衝液

12)変性溶液, 72℃

13)70%および80%エタノール

14)冷風乾燥

15)蛍光プローブ添加, 37℃遮光

16)洗浄緩衝液

(SSC+NP-40)

17)冷風乾燥, 遮光

観察

18)DAPIで対比染色, 遮光

19)蛍光顕微鏡で観察

1)下降エタノール系列

2)親水

3)10%ホルマリン

4)2×SSC

5)熱処理

(NP-40-クエン酸緩衝液)

6))2×SSC

7)蒸留水

8)100%エタノール

9)乾燥

10)ペプシン/塩酸, 37℃

11)2×SSC

12)蒸留水

13)10%ホルマリン

14)2×SSC /0.1%界面活性剤

15)10%ホルマリン

16)2×SSC /0.1%界面活性剤

17)2×SSC

18)蒸留水

19)上昇エタノール系列

20)乾燥

21)プローブを滴下

22)DNA変性, 80℃, 遮光

23)ハイブリダイズ, 37℃, 遮光

24)2×SSC, 遮光

25)2XSSC/0.1%界面活性剤, 遮光

26)2XSSC, 遮光

27)蒸留水, 遮光

28)乾燥, 遮光

観察

29))DAPIで対比染色, 遮光

30)蛍光顕微鏡で観察

FISHの判定方法

何を検出するかよって判定方法は異なります。

ここでは国試や細胞診試験によく出る以下の4つを紹介するよ!

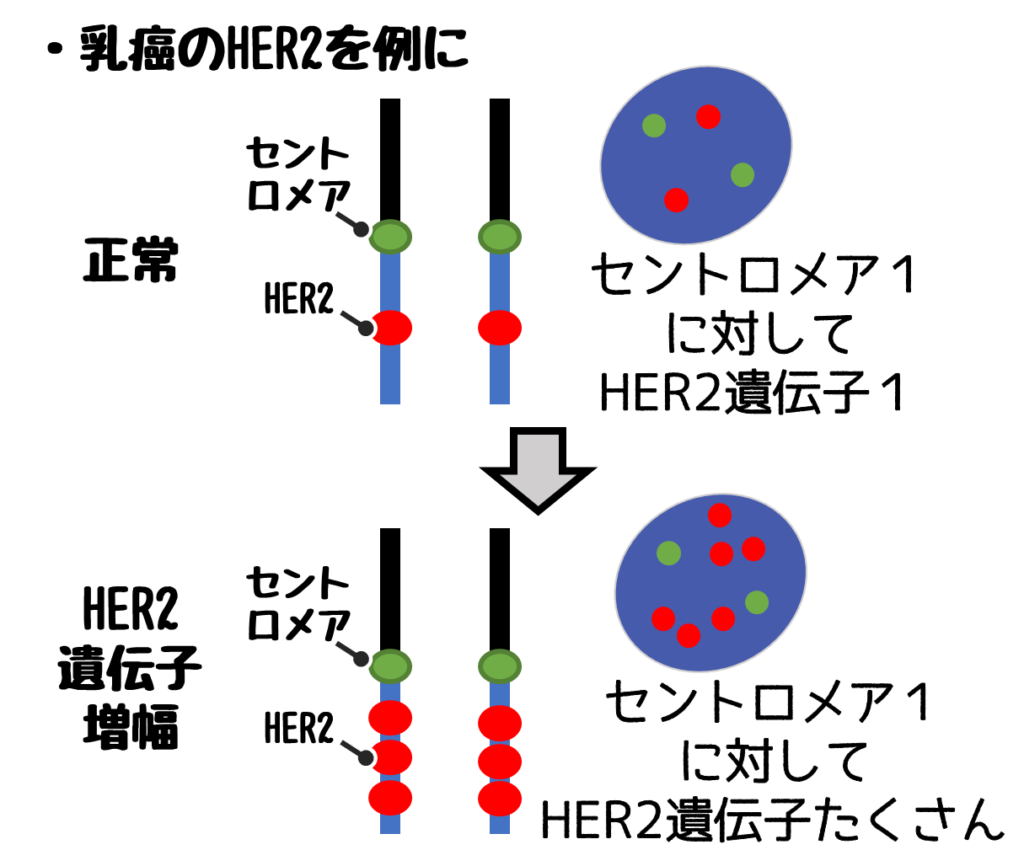

❶HER2遺伝子増幅

❷EML4-ALK融合遺伝子

❸BCR-ABL融合遺伝子

❸CDKN2Aホモ欠失

❶HER2遺伝子増幅

HER2は17番染色体の長腕に存在し、HER2タンパクをコードする癌遺伝子。

乳癌、卵巣癌、胃癌、膵癌など、様々な癌で遺伝子増幅の報告がある。

遺伝子の増幅をFISH、タンパクの過剰発現をIHC(免染)で確認することで分子標的治療薬が適応可能かどうかを探る。

- セントロメアの数に対する目的遺伝子数

- 1細胞あたりのHER2の数

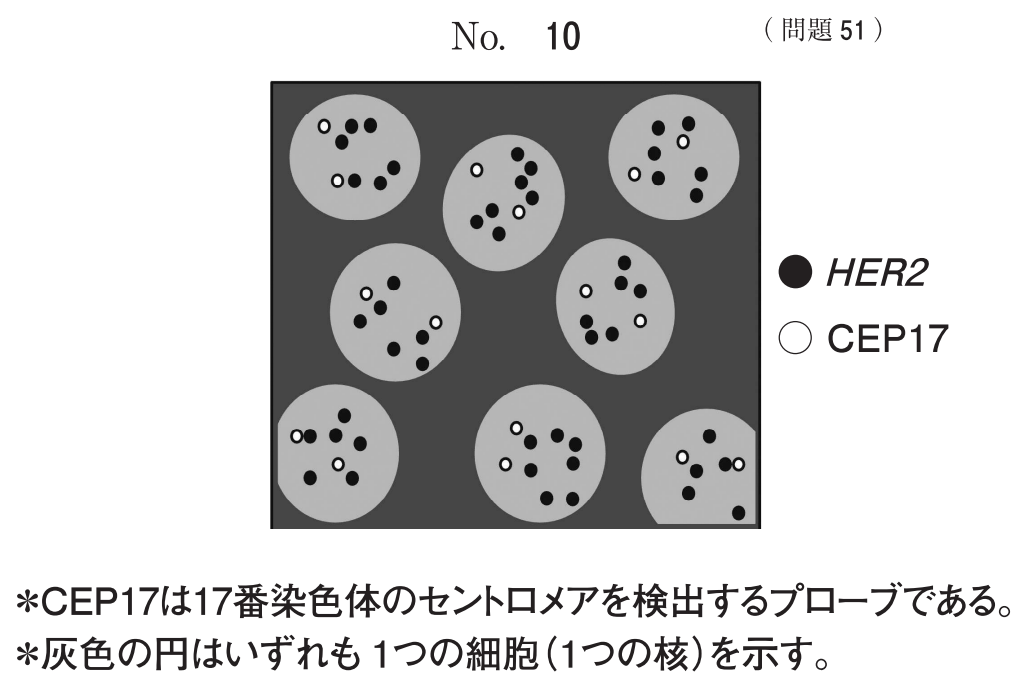

【71回AM51】

FISH 法による乳癌 HER2 検査の模式図(別冊No. 10)を示す。

HER2 と CEP17 のシグナル比(HER2/CEP17)で最も近いのはどれか。

1. 0.5

2. 1.0

3. 3.0

4.10.0

5.50.0

- 答えと解説

-

答え:3

解説

HER2遺伝子(黒)の数は全部で49、セントロメア(白)の数は全部で16。

シグナル比(HER2/CEP17)=49÷16≒3

細胞検査士試験を受ける人は見て!

- ここをクリック

-

【陽性、陰性の判定結果】

- ISH陽性

HER2/CEP17比が2倍以上かつ1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4以上 - ISH陰性

HER2/CEP17比が2倍未満、1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4未満 - その他

- HER2/CEP17比が2倍以上、1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4未満の場合、同一切片で追加のIHC法を行い,IHC法3+であればHER2陽性,0, 1+ならHER2陰性。

2+の場合は初回の検査結果を伏せてISH法を再検し,同様にHER2/CEP17比が2倍以上で1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4未満であれば、最終的にHER2陰性。 - HER2/CEP17比が2倍未満で1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が6以上の場合,同一切片で追加のIHC法を行い,IHC法3+であればHER2陽性,0, 1+ならHER2陰性と判定。

2+の場合は初回の検査結果を伏せてISH法を再検し,同様にHER2/CEP17比が2倍未満で1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が6以上であればHER2陽性。 - HER2/CEP17比が2倍未満で1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4以上6未満の場合,同一切片で追加のIHC法を行い,IHC法3+であればHER2陽性,0, 1+ならHER2陰性と判定。

2+の場合は初回の検査結果を伏せてISH法を再検し,HER2/CEP17比が2倍未満で1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4以上6未満の場合HER2陰性

- HER2/CEP17比が2倍以上、1細胞あたりの平均HER2遺伝子コピー数が4未満の場合、同一切片で追加のIHC法を行い,IHC法3+であればHER2陽性,0, 1+ならHER2陰性。

参考、引用:乳癌診療ガイドライン2022年版

- ISH陽性

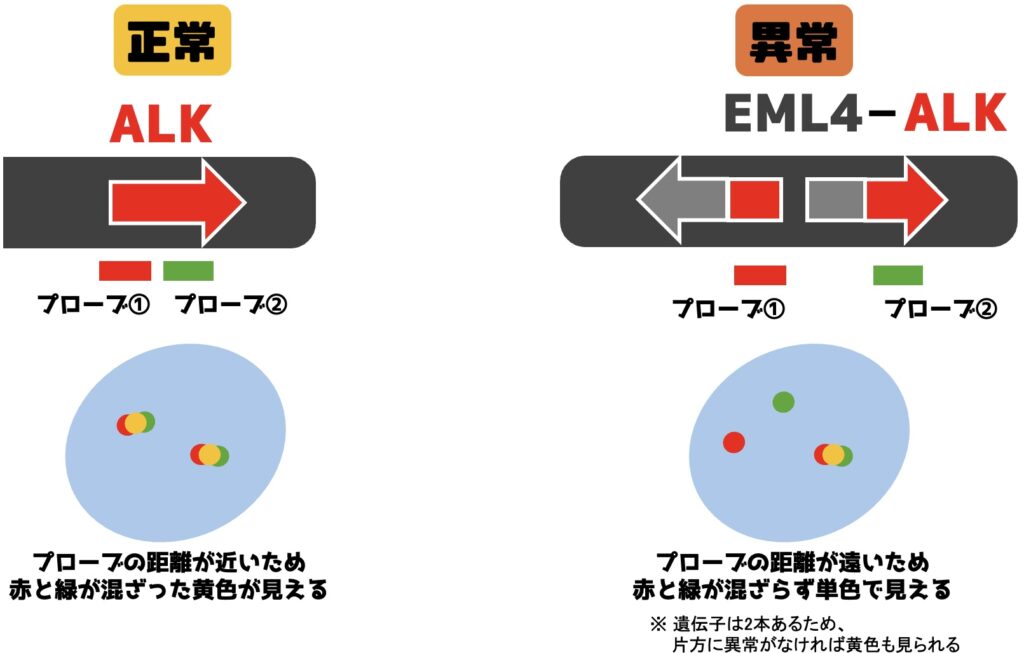

❷EML4-ALK融合遺伝子

2番染色体短腕内に反対向きで存在する「EML4遺伝子」と「ALK遺伝子」の一部が、染色体構造異常(逆位)によって同じ向きに連結した異常な遺伝子。

この融合遺伝子ができると、そこから「EML4-ALK融合タンパク」という特殊なタンパクが作られる。

この融合タンパク質は、細胞の増殖などに関わるALKタンパク質のスイッチが常にオンになったような状態を作り出し、細胞が増え続ける原因となる。

※この融合遺伝子は「転座」と表現されることがありますが、正確には「逆位」で転座ではないと思われます。臨床的に問題がないため、遺伝子再構成を便宜的に転座と言っているのではないかと思います。

(break-apart法を想定)

- 赤、緑、黄色の3色

- break-apart法では融合遺伝子があると赤と緑が離れて存在する

- break-apart法で正常部分は黄色が見える

EML4-ALK融合遺伝子の検出は一般的にbreak-apart法が用いられます。

この方法はALK遺伝子のみに結合する2色のプローブを使用します。

【正常(下画像左)の場合】

プローブ①と②の位置が近く、赤と緑、そしてその2色が混色(今回は黄色)の3色が見られます。

【異常(下画像右)の場合】

融合遺伝子の場合はプローブ①と②の距離が遠いため、赤と緑が単色に見えます。

ALKとEML4遺伝子に結合するプローブを使った方法はfusion assayと呼ばれるよ。

これは赤、緑、黄色の3色がある方が異常判定になる。

方法によって判定が真逆になるので気をつけよう!

※fusion assay次のBCR-ABLで紹介

- break-apart assay

「単色(切断)」が陽性 - fusion assay

「混色(融合)」が陽性

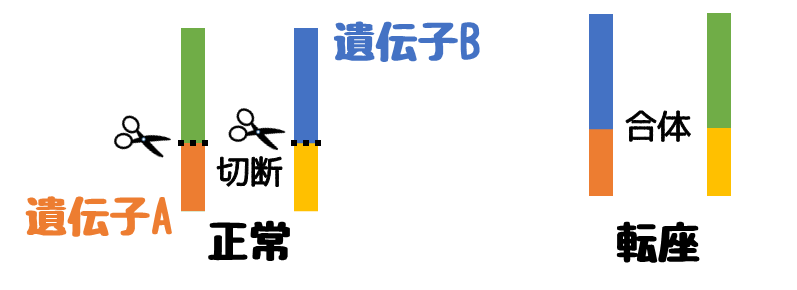

❸BCR-ABL融合遺伝子

別々の染色体に存在する「BCR遺伝子」と「ABL1遺伝子」の一部が、染色体の異常(主に「フィラデルフィア染色体」と呼ばれる相互転座)によって連結してしまった異常な融合遺伝子のことです。

「BCR遺伝子(22番染色体)」と「ABL1遺伝子(9番染色体)」の一部が、転座によって連結した異常な融合遺伝子。

BCR-ABL融合遺伝子を含む、異常に短くなった22番染色体はフィラデルフィア染色体と呼ばれる。

慢性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病などで見られる。

転座とは染色体の一部が本来の位置から切断され、別の染色体または同一染色体の異なる位置に移動して結合する染色体構造異常。

(fusion assayの場合を想定)

- 赤、緑、黄色の3色が見られる

- 融合遺伝子があると赤と緑の混色(黄色)が見える

- 正常部分は赤と緑が離れて見える

融合遺伝子や形成されるタンパクを「キメラ遺伝子」や「キメラタンパク」を呼ぶこともあるよ

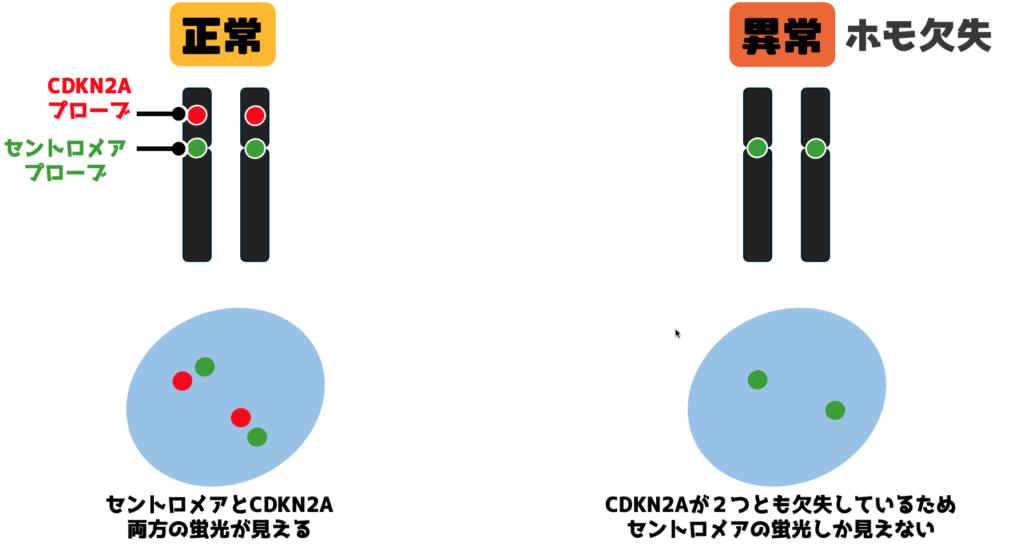

❹CDKN2Aホモ欠失の判定方法

細胞の異常増殖を防ぐブレーキ的役割を持つ「がん抑制遺伝子」の一つ。

具体的には、p16INK4aやp14ARFといった、細胞周期などに関わる重要なタンパク質をコードする遺伝子。

この遺伝子の欠失は悪性中皮腫の検出などに用いられる。

- セントロメアは見えるが、目的遺伝子が見られない

FISH法で検出できるもの

- 染色体数異常(異数性)

- 染色体構造異常

- 転座

- 逆位

- 欠失

- 増幅

- 融合遺伝子

- 点突然変異

(SNP;一塩基多型を含む) - その他微小な挿入/欠失

- 未知の遺伝子変異

- ゲノム全体の網羅的解析

など

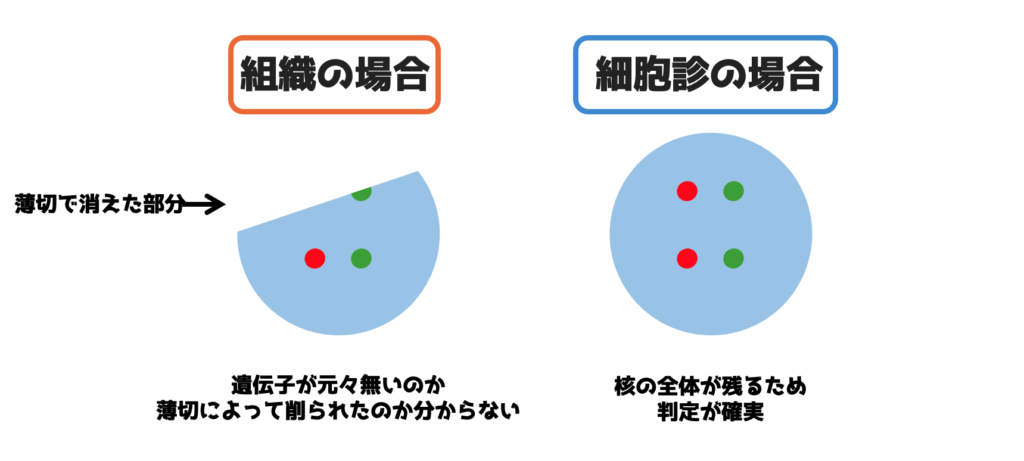

組織標本と細胞診標本の違い

組織と細胞診標本の間には作成工程の違いや特徴の違いがあるため、FISHへの影響も変化します。

固定液の違い

組織と細胞診の違いはまず固定液です。

ホルマリンはDNAに悪影響ですが、エタノールは核酸の保存に良いです。

| 標本 | 固定液 | 特徴 |

|---|---|---|

| 組織 | ホルマリン | DNAの断片化が起きる DNAの保存性が悪い |

| 細胞診 | 95%エタノール | DNAの保存性が高い |

そのため、細胞診標本はかなり有効性が高いとされる。

細胞の立体性の違い

【組織検体】

薄切を行うため、核の一部が切れている可能性がある(下画像左)。

そのため疾患などによって遺伝子に変化があるのか、薄切によって見えてないだけなのかが分からないことがある。

【細胞診検体】

薄切がないため核の全体が残り、シグナルの検出が確実(下画像右)

重積によるFISHへの影響とLBC

細胞に重積(重なり)があるとシグナルも重なるため検出しにくい(下画像左)

プローブが入りにくいというのもある。

単層で重なりが無いとシグナルを検出しやすい(下画像右)

LBC標本は重積が生じにくいため、FISH法に有用とされる。