DNAからタンパク質をつくるまで。セントラルドグマを画像で分かりやすく解説!

今回はタンパク質ができるまでの流れを簡単に説明していきます。

小学生から社会人まで幅広く理解してもらえると思うので気軽に見てください!

前回DNAとRNAについて学びました。

簡単 生物学の基礎 DNAとは何か?【中学生&高校生&大学生向き】

\RNAの記事はこちら!/

RNAとは ? DNAと似てるけど何が違う?RNAを分かりやすく解説!

DNAやRNAはタンパクをつくるためにあるといっても過言ではない!

ということで今回はどうやってタンパクがつくられているか見てみよう!

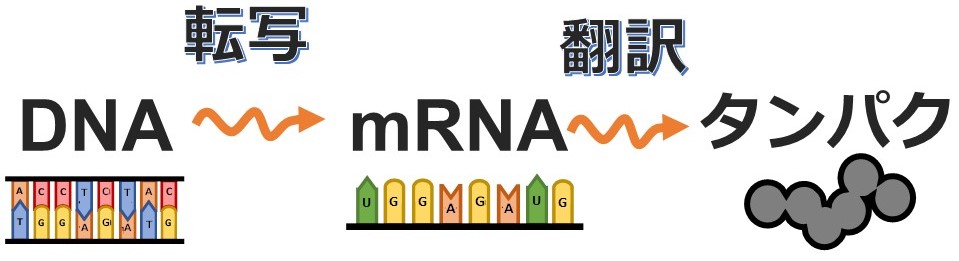

DNAからタンパクができるまでの流れ

DNAからタンパクをつくるときってこんな感じの流れがあるだね。

その通り!

そして誰?!?こいつ?

まあいいか・・・・

そしてこの流れのことをセントラルドグマって言ってたんだね。

だから友達に「セントラルドグマって何?」

って聞かれたらDNAからタンパクをつくるまでの流れのことだよ!

ってイキって言えばいいよ。

そしたらそのイキり顔を見て友達から嫌われるよ!

じゃあもうちょっと細かく見ていこう!

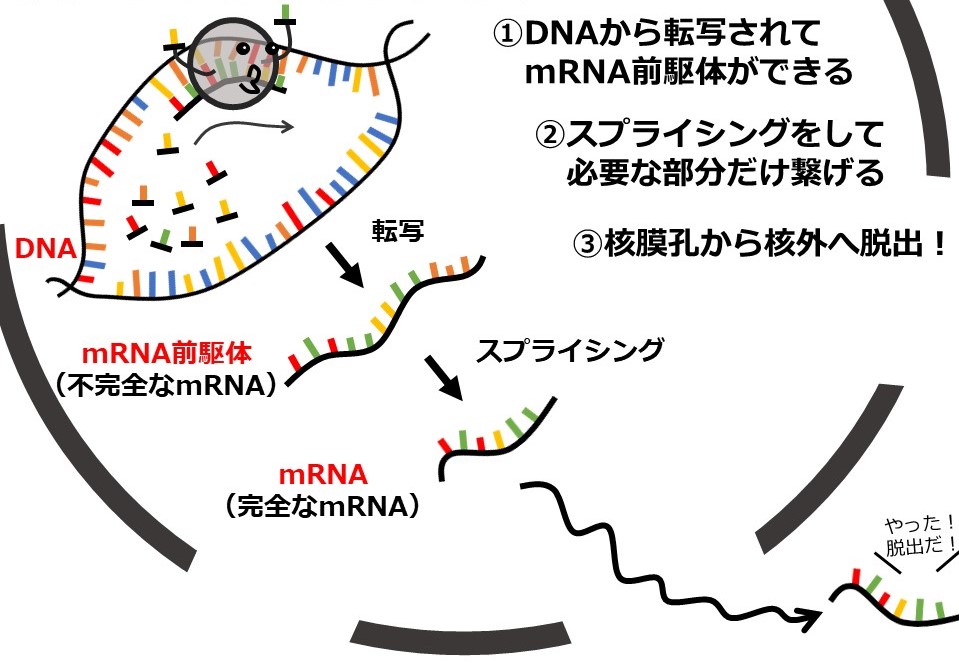

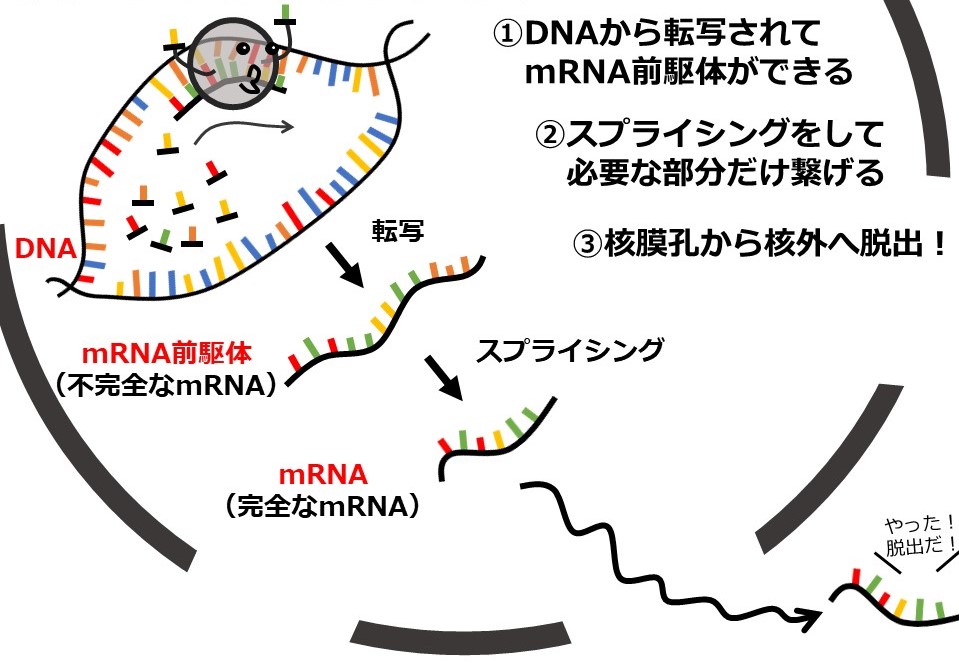

DNAからRNAをつくるまで(転写)

まずは全体像をざっくり把握すると分かりやすいから全体像を見てみよう!

この流れは全部核の中で起きてるよ。

「核」「DNA」が何か分からない人は ココ で確認してみてね。

この流れをなんとなく頭に入れたら次にいこう!

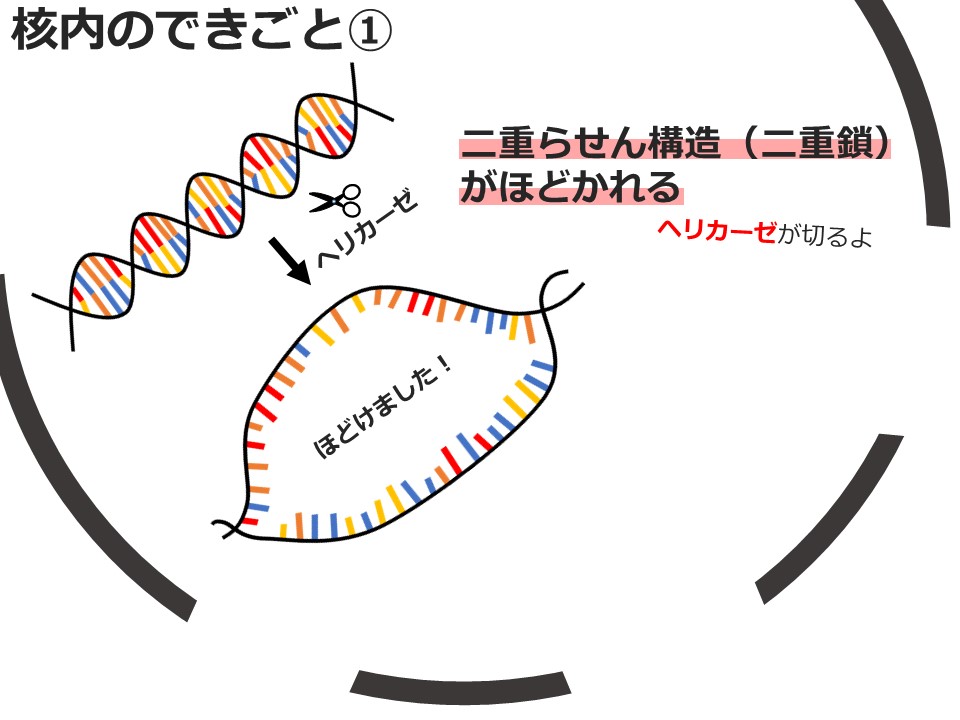

まずDNAの2本鎖をほどく必要がある。

ヘリカーゼっていう酵素を使ってDNAの二重らせん構造をほどくよ。

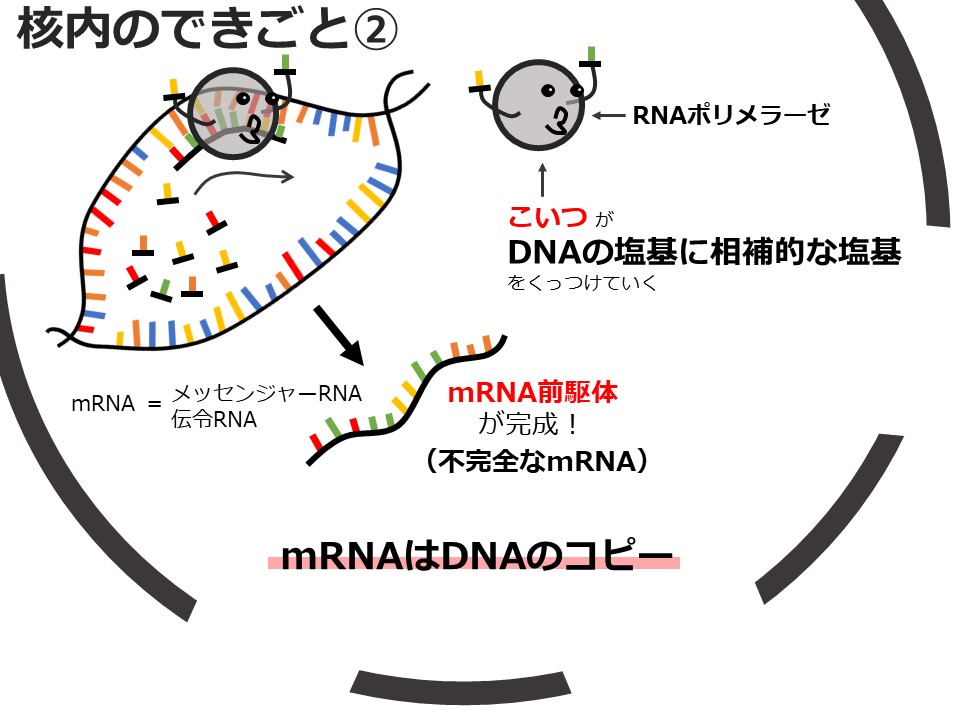

次にこの隙間にRNAポリメラーゼっていう酵素が来る。

そうするとこのRNAポリメラーゼが DNAの塩基を読み取って、相補的な塩基をくっつけて いく。

そしたら mRNA前駆体(不完全) が 完成!

つまり、mRNA = DNAのコピー

いやいや、ちょっと待ってくれよ。

「不完全なmRNA」ってそれじゃダメじゃない?

じゃあこの「不完全なmRNA」っていうのがどういう意味か見ていこう。

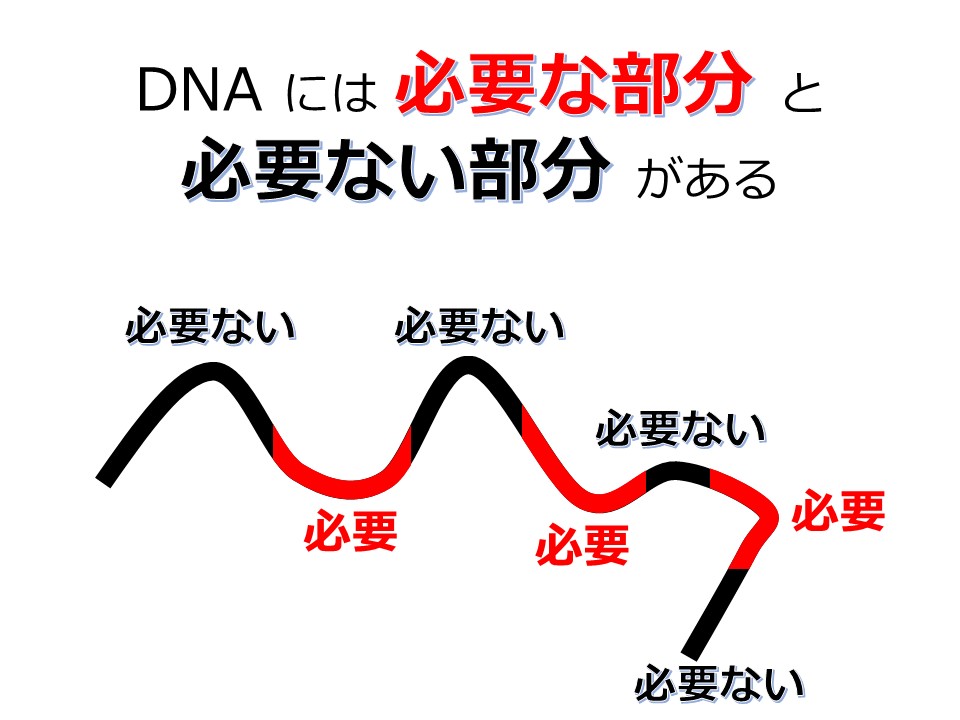

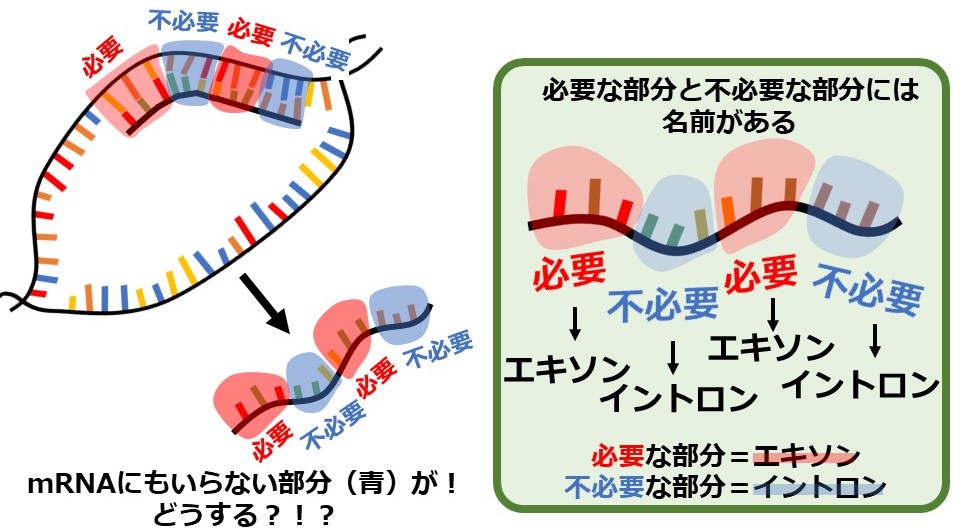

そもそもDNAには必要な部分(遺伝する部分)と不必要な部分(遺伝しない部分)がある。

そしてmRNA=DNAのコピーだからmRNAにもこの必要ない部分が含まれている。

そして必要な部分と不必要な部分には名前がついてる。

- 必要な部分=エキソン

- 不必要な部分=イントロン

この不必要な部分を外す方法があります。

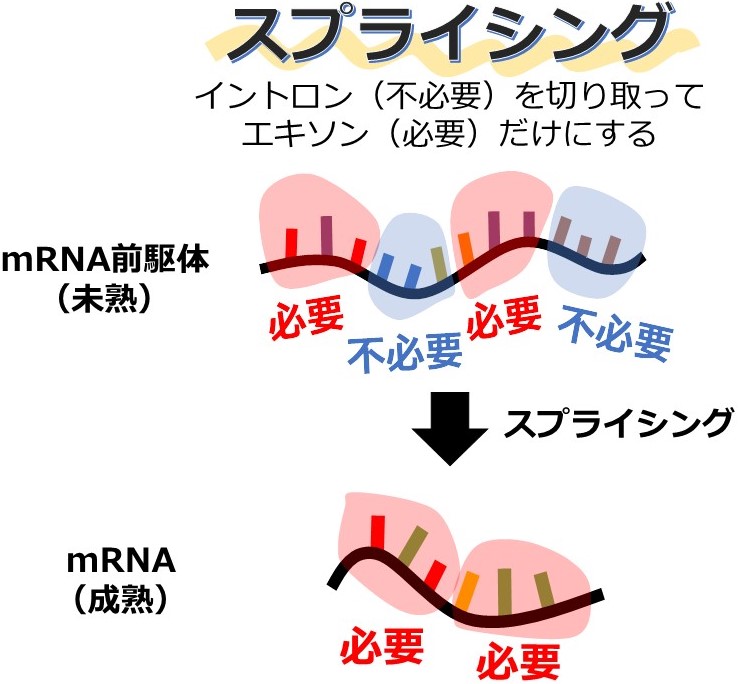

その名もスプライシング!

このスプライシングで不必要な部分が取り除かれて必要な部分だけになる

そしてここまで来たら次の場所に移動する。

核膜孔を通って核の外に出ていきます。

この後は翻訳っていうタンパクを作る工程なんだけど、その前に大事なことがあるよ。

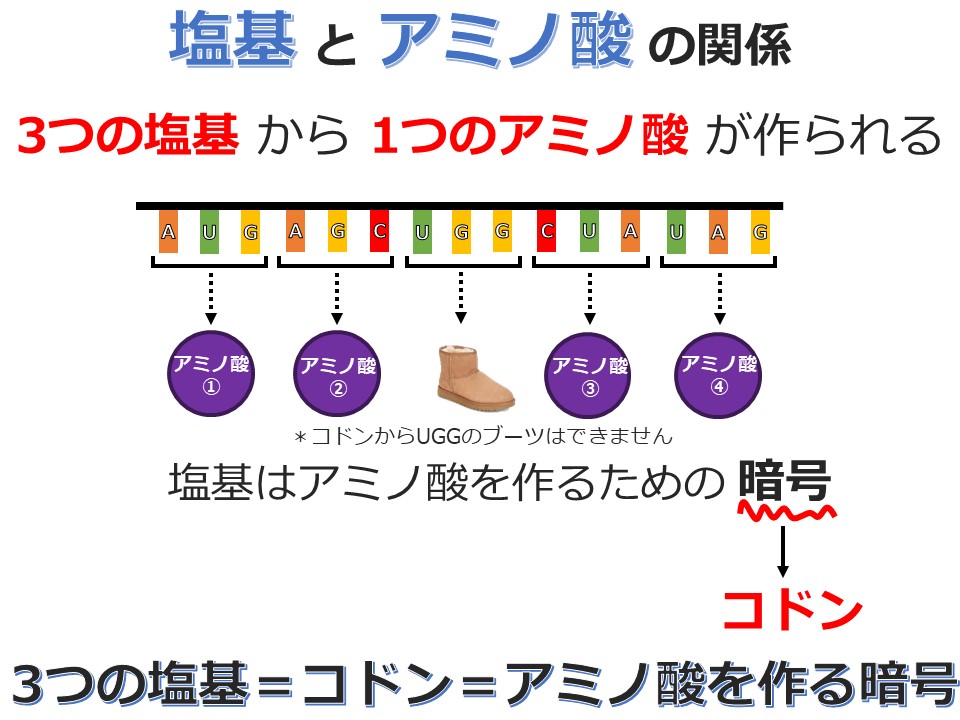

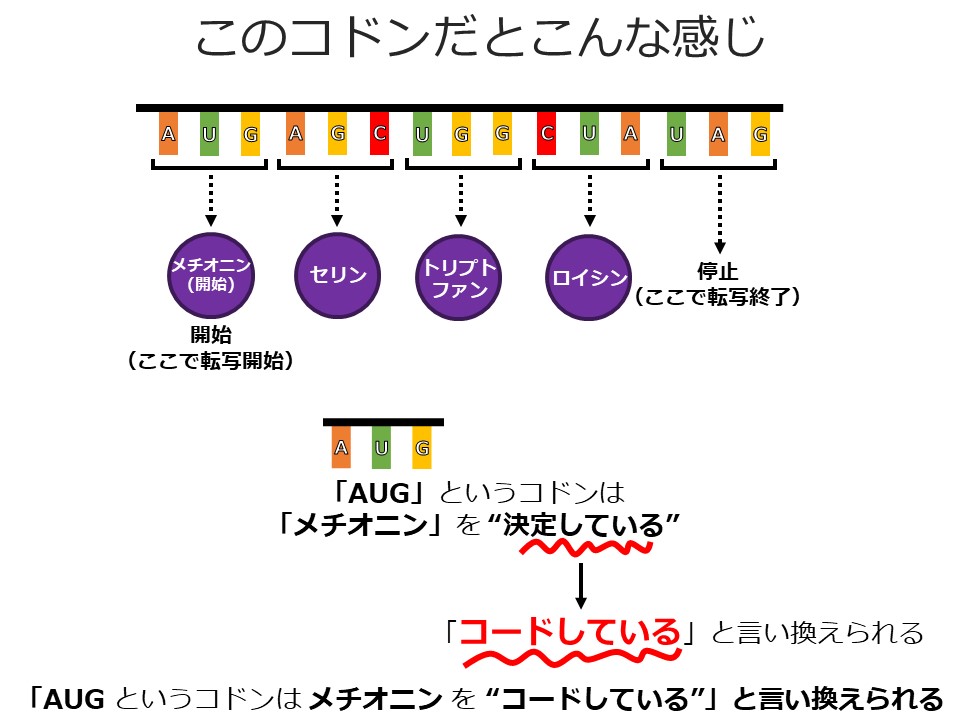

塩基は3つ集まると1つのアミノ酸を作ることができる。

上の画像だと「AUG」「AGC」「UGG」「CUA」「UAG」からそれぞれアミノ酸ができてますね。

ほう。UGGからはブーツができるのか。

興味深いな。

いや、それは・・・

ただの冗談だから・・・

このシマウマ野郎が!

つまり塩基はアミノ酸をつくるための暗号だと言えます。

この暗号(3つの塩基)のことを コドン を呼びます。

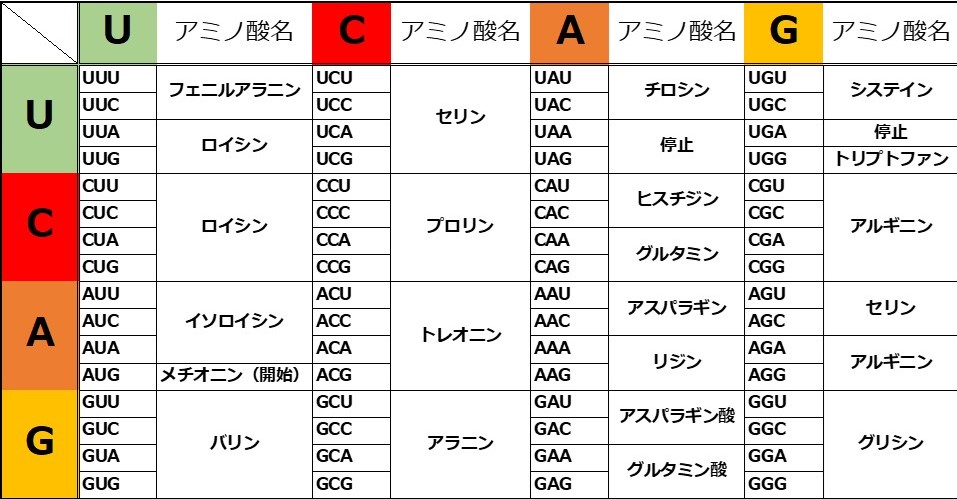

この3つの塩基の組み合わせでこんなにアミノ酸ができます。

そしてこの「AUGというコドンはメチオニンをコードしている」っていう風な言い方をするんだ。

言い方の例を挙げるとこんな感じ。

Q.UUAのコドンはどのアミノ酸をコードするか?

A.ロイシン

Q.停止コドンをコードするコドンはいくつあるか?

A.3つ

RNAからタンパクをつくるまで(翻訳)

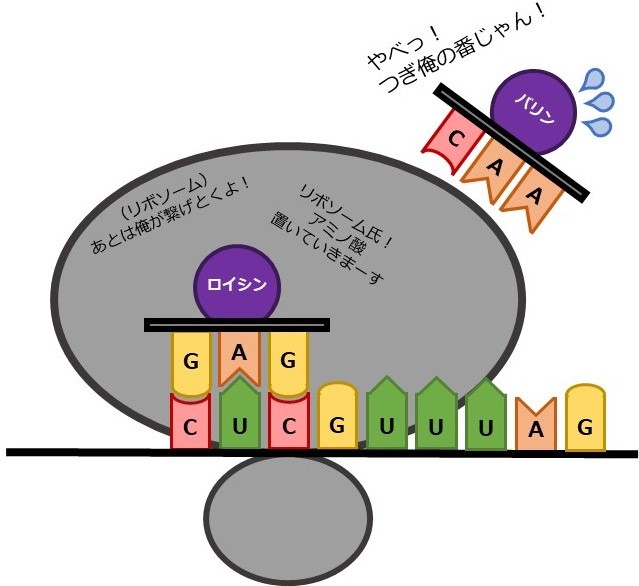

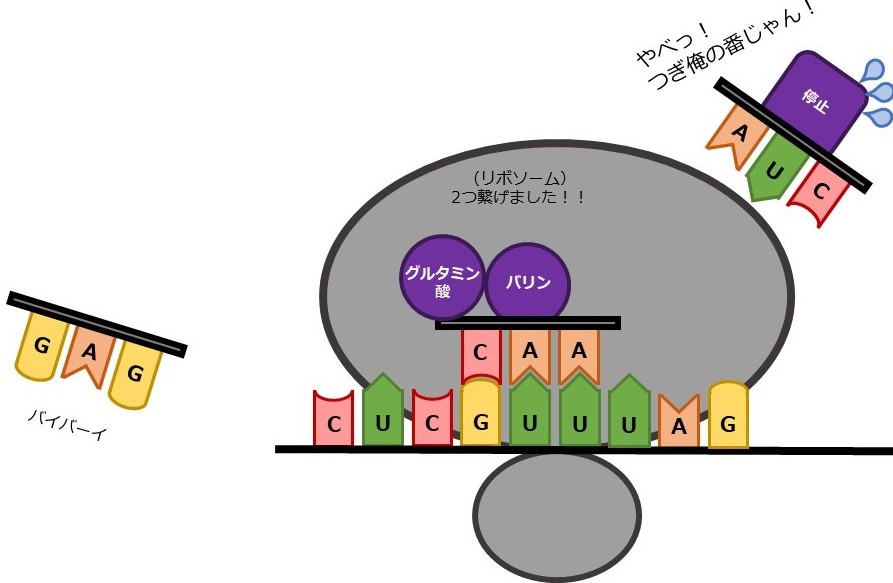

核から出てきた完全なmRNAは近くにいるリボソームに捕まる。

そしてここで翻訳(タンパク質をつくる作業)が始まる。

このリボソームと呼ばれる逆雪だるまみたいなものは下の2つからできてる。

- rRNA(リボソームRNA)

- タンパク

このリボソームがアミノ酸をつなげてタンパクにします。

じゃあそのアミノ酸はどこからくる?

ここで新しい登場人物を紹介します!

tRAN(トランスファーRNA)です!

どうもー!tRNAでーす!

私がリボソームにアミノ酸を運びまーす。

このtRNAはmRNAのコドン(塩基の配列)に相補的な塩基を3つ持っています。

そしてそのコドンにコードされるアミノ酸も持っていて、リボソームに渡します。

このようにどんどんmRNAのコドンに相補的なtRNAがアミノ酸を持ってきます。

そしてリボソームがどんどんアミノ酸をつなげてタンパクを完成させる。

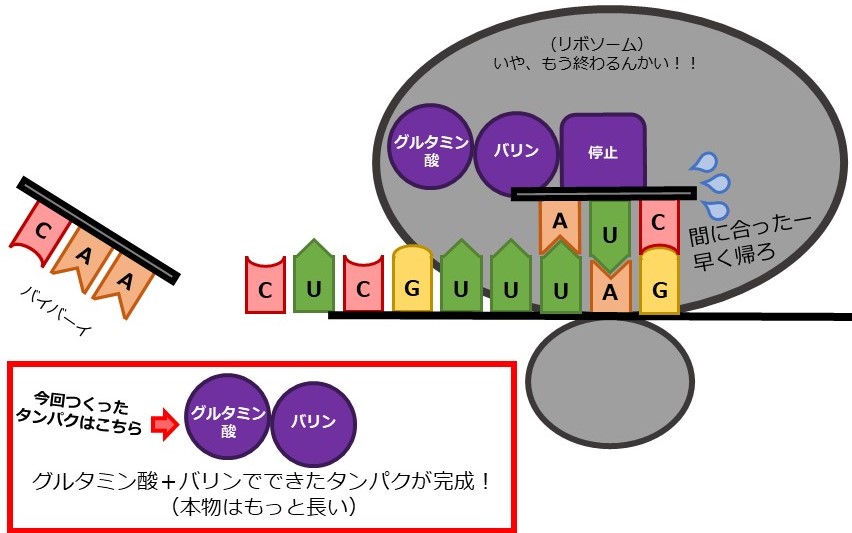

リボソームは停止コドンが来るまでtRNAが置いていったアミノ酸をつなげ続けます。

今回はグルタミン酸とバリンの2つしか繋がってないけど、本当はもっとたくさん繋がるよ。

DNAからタンパクができるまでの流れはこんな感じです。

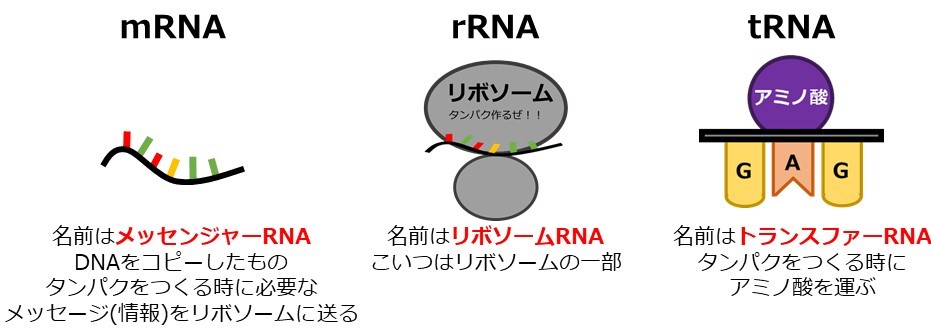

今回出てきた3つのRNA

今回この3つの

。

実はもっとたくさんあるよ。

でも今の段階ではとりあえずこの3つを覚えておこう!

この3つのRNAは基本中の基本だからね。

まとめ

今回はDNAからタンパクができるまでの流れを説明してきました。

分かってもらえたかな?

少しでも分かってもらえたら嬉しいです 🙂

生物ってほんと面白いよね!

一緒にまだまだ生物を楽しんでいこう!

それではBye! 🙂