【2025年版】臨床検査技師 国家試験に合格する勉強方法

臨床検査技師 国家試験の合格を本気で目指すあなたへ

広大な試験範囲を前に、受験者の多くはこう思います。

- 「何から、どうやって勉強すればいいの?」

- 「時間をかけているのに、なかなか点数が伸びない…」

この記事では、臨床検査技師国家試験の合格に向けた効果的な「勉強方法」を徹底的に解説する総合ガイドです。

多くの合格者が実践してきた

- 学習計画の立て方の秘訣

- 科目ごとの特性に応じた攻略ポイント

- 過去問のポテンシャルを最大限に引き出す活用術

- 学習効率を爆上げするための具体的なテクニック

- モチベーションを維持し続けるためのマインドセット

まで、あなたの「合格したい!」を現実に変えるための具体的な方法を、惜しみなく詰め込みました。

正しい戦略と勉強法を知れば、合格は必ずできます。

この記事をあなたの羅針盤として、自信を持って日々の学習を進めていきましょう!

臨床検査技師国家試験とは? ~まずは全体像を知ろう~

本格的な勉強法に入る前に、まずは私たちが目指す「臨床検査技師国家試験」がどのようなものか、基本的な情報を確認しておきましょう。

目標を正確に知ることが、効果的な対策の第一歩です。

試験の概要

臨床検査技師国家試験は、質の高い臨床検査を提供するために必要な専門知識と技能を有しているかを、国が認定するための重要な試験です。

この資格を取得して初めて、私たちは「臨床検査技師」として医療現場などで活躍することができます。

試験は通常、年に1回、毎年2月下旬頃に、全国の複数の会場で実施されます。

年に一度の大きな挑戦ですので、しっかりと計画を立てて準備を進めることが大切です。

試験科目

国家試験では、臨床検査技師として働く上で必須となる非常に幅広い知識が問われます。主な出題科目は以下の通りです。見ていただくと分かる通り、かなり広範囲にわたるため、全科目をバランス良く、計画的に学習することが合格の鍵となります。

- 臨床検査総論(20点)

- 臨床検査医学総論(10点)

- 臨床生理学(26点)

- 臨床化学(32点)

- 病理組織細胞学(28点)

- 臨床血液学(18点)

- 臨床微生物学(22点)

- 臨床免疫学(22点)

- 公衆衛生学(10点)

- 医用工学概論(12点)

合計200点です。

※各科目の詳細な出題範囲や重要度、具体的な勉強法については、このブログの各科目カテゴリーや今後の記事で詳しく解説していきますので、そちらも参考にしてください(現在準備中です)

合格基準と合格率

合格基準は、総得点200点に対し120点以上(60%)とされています。

ただし、試験後に採点除外等の対象となる『不適切問題』があった場合、その問題は全員正解とするなどの措置が取られるため、合格に必要な正答数が変わることもあります。

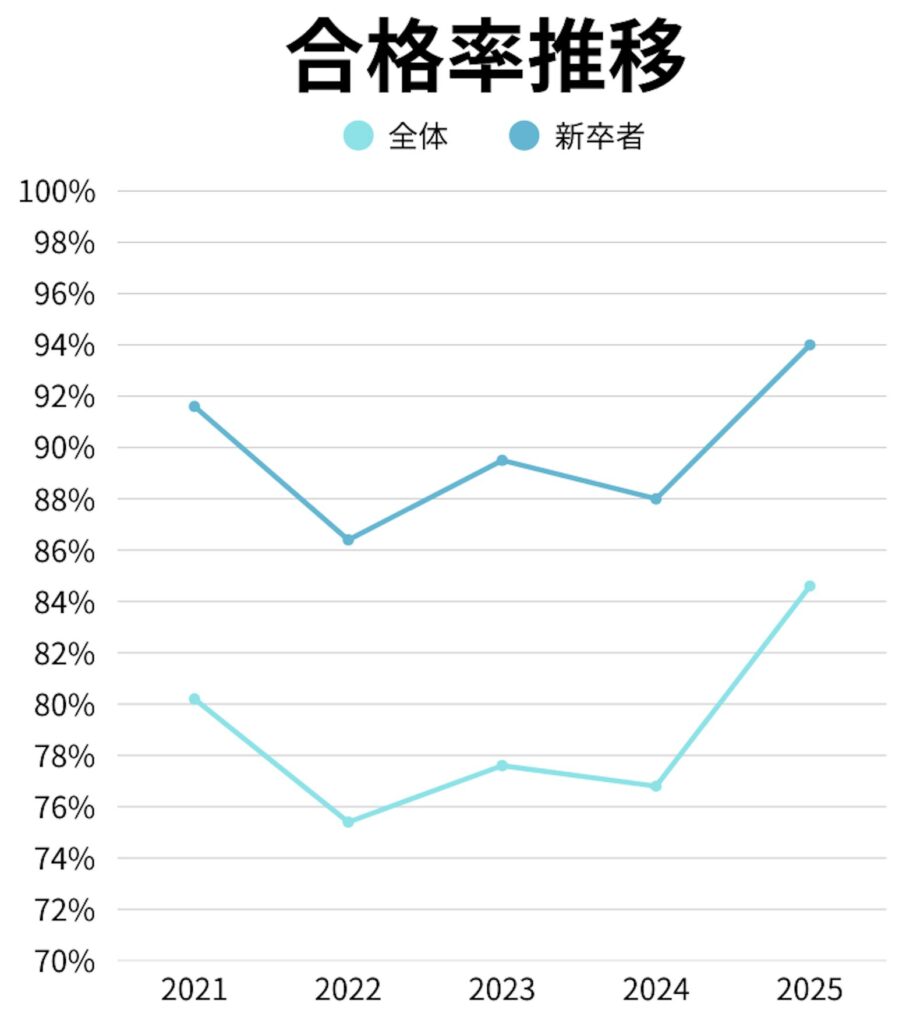

近年の合格率は全体だと75%〜84%程度、新卒者は86%〜94%程度で推移しています。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 2021 | 5,115 (3,947) | 4,101 (3,614) | 80.2% (91.6%) |

| 2022 | 4,948 (4,092) | 3,729 (3,537) | 75.4% (86.4%) |

| 2023 | 5,002 (4,010) | 3,880 (3,589) | 77.6% (89.5%) |

| 2024 | 4,946 (4,051) | 3,800 (3,565) | 76.8% (88.0%) |

| 2025 | 5,131 (4,231) | 4,340 (3,976) | 84.6% (94.0%) |

| 平均 | 5,028 (4,066) | 3,970 (3,656) | 78.92% (89.90%) |

参照:厚生労働省ホームページ

これは、しっかりと対策をすれば多くの人が合格できる一方で、油断すると不合格になってしまう、絶妙な難易度であることを示しています。

「しっかり準備すれば大丈夫!」と自信を持ちつつ、気を引き締めて臨みましょう。

合格への第一歩:学習計画とマインドセット

試験の全体像が見えたら、いよいよ具体的な対策へ!…と、その前に。

闇雲に教科書を開く前に、まずは合格への「計画」と「心の準備」を整えることが、効率的な学習を進める上で重要です。

目標設定:ゴールを明確にする

まず、「いつまでに、どのレベルに到達したいか」を具体的に決めましょう。

最終目標はもちろん「国家試験合格」ですが、そこに至るまでの中間目標を設定することが、日々の学習の道しるべとなります。

- 最終目標スコアの設定:

合格ラインは120点(60%)ですが、変動やケアレスミスを考慮し、余裕を持った目標点(例:140点~150点 / 70~75%)を設定することをお勧めします。

「最低限」ではなく「余裕で合格」を目指す意識が大切です。 - 学習期間と開始時期の確認:

自身の状況(学年、実習、仕事など)に合わせて、試験対策にどれくらいの時間を充てられるか、いつから開始するかを現実的に考えます。

明確な勉強時間の設定が重要です。 - 苦手科目の克服目標:

模試などを通じて自分の弱点を把握し、「次の模試までに〇〇分野の点数を△△点上げる」といった具体的な克服目標を設定します。

明確な目標は、学習のモチベーションを維持し、進捗を測る上での重要な指標となります。

スケジュール管理:計画が合格を左右する

広大な試験範囲を効率よくカバーするには、計画的なスケジュール管理が不可欠。

場当たり的な学習では、必ずどこかで無理が生じたり、範囲を網羅できなかったりします。

- 年間(全体)計画(ざっくりと)

試験日から逆算して、大きな学習フェーズ(例:基礎固め期 → 科目別深掘り期 → 過去問演習期 → 直前対策期)を決め、各期間で達成すべき大まかな目標を設定します。 - 月間・週間計画

年間計画を元に、その月、その週に「何を」「どこまで」やるかを具体的に落とし込みます。

「今月は病理学の組織学と炎症をマスターする」「今週はこの染色法の過去問を5年分とく」のように、達成可能なタスクに分解しましょう。

毎日少しずつでも学習を習慣化することが重要です。 - 計画の見直し

計画通りに進まないことも当然あります。

定期的に(例:週末や月末に)計画を見直し、必要に応じて柔軟に修正していくことが大切です。

【ポイント】直前期の追い込みについて

特に試験が近づいた時期(例:11月頃から)の具体的な追い込み計画や、限られた時間で点数を最大化するための戦略については、より詳細な方法があります。

以下の記事(または将来的にこの記事に統合されるセクション)も参考にしてください。

モチベーション維持と不安への対処法

国家試験の勉強は、時に孤独で、精神的にも負担が大きいもの。

モチベーションを維持し、不安と上手く付き合っていくことも、合格のためには欠かせません。

- 小さな「できた!」を大切に

大きな目標だけでなく、日々の小さな目標(例:今日中にこの範囲を終わらせる)を設定し、達成感を積み重ねましょう。 - ご褒美を設定する

週の目標を達成したら好きなことをする、模試の点数が上がったら欲しかったものを買うなど、自分へのご褒美を用意するのも効果的です。 - 休息も計画のうち

疲れているのに無理して勉強しても効率は上がりません。

意識的に休息日を設けたり、短時間でもリフレッシュする時間(散歩、音楽を聴くなど)を取りましょう。 - 仲間と共有する(注意点あり)

同じ目標を持つ友人と進捗を報告し合ったり、励まし合ったりするのは力になります。

ただし、他人と比較しすぎて焦らないことが大切です。 - 合格後の自分をイメージする

臨床検査技師として活躍している未来の自分を具体的に想像してみましょう。

それが大きなモチベーションになります。 - 不安を感じたら

不安を感じるのは当然です。まずはそれを受け入れ、一人で抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらう、気分転換をするなどを試しましょう。

「今、自分にできること」に意識を集中するのも有効です。

より具体的な対処法はこちらの記事も参考にしてください。

計画と心の準備が整えば、いよいよ具体的な学習内容に入っていきましょう!

学習効果を最大化!効率的な勉強法の原則

「毎日長時間、机に向かっているのに成果が出ない…」

そんな時もあります。

国家試験のような広範囲の学習では、がむしゃらに時間をかけるだけでなく、「どう学ぶか」という勉強法の効率が合否を大きく左右します。

ここでは、学習効果を最大化するための基本的な原則を3つご紹介します。

原則1:インプットとアウトプットの黄金比を見つける

知識を頭に入れる「インプット」(教科書を読む、講義を聞くなど)はもちろん重要ですが、それだけでは知識はなかなか定着しません。

「インプットした知識」を実際に使ってみる「アウトプット」(問題を解く、誰かに説明する、要約するなど)をバランス良く組み合わせることが不可欠です。

アウトプットを通じて確認する点は以下の3つです。

- 理解度の確認

自分が本当に理解しているか、どこが曖昧かを発見できます。「わかったつもり」を防ぎます。 - 記憶の強化

思い出す作業(想起)そのものが、記憶をより強く定着させます。 - 知識の応用力向上

問題を解くことで、知識を実際の状況で使う練習ができます。

一般的に、インプットにかけた時間の 2~3倍の時間 をアウトプットに充てると効果的(例:インプット3割、アウトプット7割)と言われます。

まずは「インプットしたら、すぐに関連問題を解いてみる」ことを意識してみましょう。

原則2:忘れる前に繰り返す「反復学習」

人間の脳は、残念ながら一度覚えただけでは重要な情報だと認識せず、時間とともに忘れていってしまいます(エビングハウスの忘却曲線が有名です)。

記憶を長期的に脳に刻み込むには、適切なタイミングでの「反復」が鍵となります。

おすすめは「分散学習(Spaced Repetition)」という考え方です。

- 学習した 1日後 に最初の復習

- 次に 3日後 に復習

- 次に 1週間後 に復習

- 次に 2週間後 に復習

- 次に 1ヶ月後 に復習…

このように、「忘れかける少し前」に、徐々に復習の間隔を空けていくことで、効率的に記憶を長期記憶へと定着させることができます。

全ての範囲で完璧に行うのは難しくても、特に覚えたい重要事項や苦手分野について、意識的に復習のタイミングをスケジュールに組み込んでみましょう。

原則3:脳に刻む「記憶術・暗記のコツ」を活用する

臨床検査技師国家試験は、残念ながら暗記しなければならない知識も膨大にあります。

単なる気合の丸暗記だけに頼らず、少しでもラクに、そして忘れにくくするための「記憶術」を積極的に活用しましょう。

- ゴロ合わせ(語呂合わせ)

このブログでも多用していますが、法則性のない情報の羅列も、面白い語呂やリズム、ストーリーに乗せることで、驚くほど記憶に残りやすくなります。

効果的なゴロの作り方を知り、自分だけのオリジナルゴロを作るのも非常に有効な勉強法です。

一瞬で思い出せるゴロの作り方と効果的な使い方はこちら【イラスト付き】MT国試用の最高に覚えやすいゴロ100個~病理編~ - 関連付け

新しい知識を学ぶ際に、すでに知っている知識や自分の経験、具体的なイメージと結びつけて覚えます。

「これは、あの時の実習で見た〇〇と同じ原理だ」「この構造は、〇〇に似ているな」といった連想が記憶を助けます。 - イメージ化(視覚化)

解剖の構造、代謝経路、細胞の形態など、文字だけでは捉えにくい情報は、図やイラストを見て、頭の中で映像として記憶するように意識します。

このブログで多くのイラストを使っているのも、この効果を狙ってのことです。

ぜひ活用してください。 - アクティブリコール(能動的想起)

ただ教科書を読むだけでなく、一度本を閉じて「何を学んだか」を思い出してみる、声に出して説明してみる、要点を自分の言葉でノートに書き出してみる、といった能動的な思い出す作業が記憶を強く定着させます。

これらの原則を意識して日々の学習に取り入れることで、勉強の「量」だけでなく「質」も高まり、きっと学習効率が向上するはずです。

科目別 優先順位と攻略のヒント ~効率的な勉強法~

臨床検査技師国家試験は科目数が多く、すべてを完璧にするのは至難の業です。

そこで重要になるのが、どの科目にどれだけ力を入れるかという戦略的な視点。

ここでは、科目ごとの出題数(=配点)を参考に、学習の優先順位と各科目の簡単な攻略ヒント、そして関連する詳細記事へのリンクを示します。

まずは、各科目の出題数(全200問)を見てみましょう。

- 臨床検査総論(20点)

- 臨床検査医学総論(10点)

- 臨床生理学(26点)

- 臨床化学(32点)

- 病理組織細胞学(28点)

- 臨床血液学(18点)

- 臨床微生物学(22点)

- 臨床免疫学(22点)

- 公衆衛生学(10点)

- 医用工学概論(12点)

【分析と戦略】

出題数を見ると、特に「臨床化学」(32問)、「病理組織細胞学」(28問)、「臨床生理学」(26問)の3科目が全体の43%を占めており、最重要科目であることがわかります。

まずはこれらの科目をしっかり固めることが、合格への近道と言えるでしょう。

中でもこのブログで解説している「病理組織細胞学」画像問題も多く出題されるため、臨床化学よりも比較的高得点を狙いやすい分野と言えます。

最初に病理分野から集中的に学習をスタートし、得意科目に育てていくのは非常に有効な戦略です。

「病理学」の詳しい学習はこちら

まずはここから:組織学(胚葉・細胞小器官・四大組織)

臨床化学 (32問)

国家試験で最も問題数が多い最重要科目の一つです。

酵素、糖質、蛋白質、脂質、電解質・微量元素、ホルモン、各種マーカー、測定法など範囲は非常に広いですが、まずは頻出項目(特に酵素、糖、脂質、ホルモン関連)を軸に学習を進めましょう。

測定原理や関連する計算問題、基準値・パニック値の暗記は必須です。

病態と検査値がどう関連するのかを理論的に理解することが、高得点へのカギとなります。

病理組織細胞学 (28問)

臨床化学に次いで問題数が多く、画像問題も豊富なため対策の成果が出やすい、得点源にしたい重要科目。

このブログも特に力を入れている分野です。

正常な組織・細胞の構造をしっかり理解した上で、炎症・変性・腫瘍など様々な病態における変化を捉えます。

各種染色法(HE染色、特殊染色、免疫染色)の原理と用途、細胞診断の基本もここで問われます。

日頃から多くの組織像・細胞像に触れ、見慣れておくことが重要です。

「病理学」の全記事はこちら

組織学(胚葉・細胞小器官・四大組織)はこちら

標本作製はこちら

臨床生理学 (26問)

心電図、呼吸機能、脳波、超音波などが中心となる、3番目に問題数の多い重要科目です。

主要な4検査(心電図、呼吸機能、脳波、超音波)で大部分を占めるため、これらを最優先で攻略しましょう。

各検査の原理を理解し、正常波形・画像を把握した上で、代表的な異常所見とそれが示す病態を結びつけて覚えることが大切です。

実際の検査手技に関する知識も問われます。

臨床微生物学 (22問)

細菌、ウイルス、真菌、寄生虫と対象は多岐にわたりますが、まずは主要な病原体の特徴(形態、分類、代表的な原因疾患)を整理することが基本です。

そして、それらを検出するための検査法の原理と目的(培養、染色、同定試験、迅速検査など)をしっかり理解しましょう。

抗菌薬の種類や作用機序、薬剤耐性に関する知識も頻出です。

臨床免疫学 (22問)

免疫システムの複雑な仕組み(自然免疫・獲得免疫、細胞性・液性免疫、サイトカインなど)から、抗体・補体の詳細な働き、アレルギーや自己免疫疾患の病態と検査、さらには輸血・移植関連の検査まで、幅広く深い知識が求められます。

まずは免疫反応全体の流れと、関与する細胞・分子の役割をしっかり理解することが土台となります。

ABO/Rh血液型や輸血関連検査も重要です。

臨床検査総論 (20問)

検査管理(内部・外部精度管理、標準化)、検体の種類と取り扱い、基準範囲やパニック値などの検査値の考え方、遺伝子・染色体検査、そして尿・糞便・髄液検査や医動物学(寄生虫)など、非常に広範な分野からの出題です。

範囲は広いですが、精度管理、尿検査、寄生虫などは特に頻出項目として重点的に対策し、確実に得点したい分野です。

臨床血液学 (18問)

赤血球、白血球、血小板の数や形態の正常・異常、各種血液疾患(白血病、悪性リンパ腫、貧血、紫斑病など)の特徴的な検査所見、そして止血・凝固線溶系のメカニズムと関連検査が主な出題範囲です。

血液像(末梢血、骨髄塗抹)の読解力と、疾患・検査値・病態生理の関連付けがポイントになります。

医用工学概論 (12問)

検査で用いられる様々な医療機器の原理や構造(例:分光光度計、電気泳動装置、心電計、超音波診断装置、自動分析装置、遠心機など)、そして安全管理に関する知識が問われます。

電気工学(オームの法則など)や情報科学の基礎も含まれるため苦手意識を持つ方もいますが、出題されやすい機器や原理に絞って学習すれば、十分得点源になります。

公衆衛生学 (10問)

疫学の基本的な考え方や指標(罹患率、有病率、死亡率など)、保健統計、感染症法や検疫法、労働安全衛生法などの関連法規、環境衛生、食品衛生などが範囲です。

暗記中心の分野となりますが、出題数は比較的少ないため、過去問で頻出のキーワードや法規、指標を中心に効率よく学習を進めましょう。

臨床検査医学総論 (10問)

医学全体の基礎知識や、主要な疾患の概論、様々な検査が実際の診断や治療方針の決定にどのように貢献するかといった、臨床的な視点が問われます。

各科目の知識を横断的につなげて理解することが重要になります。

【学習を進める上でのヒント】

- まずは出題数の多い科目(臨床化学、病理組織細胞学、臨床生理学)から優先的に取り組み、得点の土台を作りましょう。

- 各科目とも、「基礎となる原理・理論」と「異常値・異常所見が示す臨床的意義」を結びつけて理解することを常に意識してください。

- そして、インプットだけでなく、過去問演習によるアウトプットを繰り返し、知識を確実に定着させることが合格への近道です。

このブログの各カテゴリーや記事も、ぜひあなたの学習に役立ててください!

合格の鍵!過去問の効果的な使い方

どんなに分厚い参考書を読破しても、それだけで国家試験に合格するのは難しいかもしれません。

合格を掴み取るために最も重要と言っても過言ではないのが、「過去問演習」です。

ここでは、なぜ過去問がそれほど重要なのか、そしてその効果を120%引き出すための具体的な使い方を解説します。

なぜ過去問演習が「合格の鍵」なのか?

過去問は、単なる力試しツールではありません。

それは、出題者の意図や試験の傾向が凝縮された「最高の教材」です。

- 出題傾向と重要度がわかる

どの分野から、どんな形式で、どのレベルの知識が、どれくらいの頻度で問われているのか?

過去問はそれを知る唯一の手がかりです。 - 知識のアウトプットと定着

参考書でインプットした知識を、実際に問題を解くことでアウトプットし、記憶に定着させることができます。

「わかる」と「解ける」は違います。 - 自分の弱点分野が明確になる

実際に解いてみることで、どの科目の、どのタイプの問題が苦手なのかを客観的に把握でき、効率的な復習計画に繋がります。 - 時間配分の練習になる

試験本番を意識して時間を計って解くことで、ペース配分の感覚を養うことができます。

何年分を、いつから、どう解くべきか?

- 何年分?

まずは最低でも過去5年分は、繰り返し解いて完璧に理解することを目指しましょう。

時間に余裕があれば7年~10年分まで取り組めると、より多くの出題パターンに触れられ、知識の網羅性も高まります。

古い問題でも基本原理を問う良問は多いですが、最新の傾向や新しい知識(法改正など)を掴むには直近数年分が特に重要です。

最近の過去問解説集は10年分かそれ以上含まれているものが多いです。 - いつから?

基礎知識のインプットがある程度進んだ段階(例:夏休み明け頃など)から本格的に取り組むのが一般的ですが、学習の早い段階で過去問に触れてみるが非常におすすめです。

そして、試験直前期には総仕上げとして集中的に取り組みましょう。 - どう解くか? ただ解いて答え合わせをするだけでは、効果は半減してしまいます。「時間を計って本番さながらに解く」練習と、「じっくり時間をかけて一問一問を分析する」練習の両方を行うのが理想です。そして最も重要なのが、次の「見直し」です。

【最重要】なぜ間違えた?なぜ正解?全ての選択肢を分析!

過去問演習で最も時間をかけるべきなのが、この「見直し」と「分析」のプロセスです。

特に「なぜ他の選択肢が間違いなのか」を徹底的に追求することが、実力アップに直結します。

- 正解した問題

なぜその選択肢が正解なのか、根拠となる知識は何かを再確認します。

「なんとなく」ではなく、自信を持って説明できる用にします。 - 間違えた問題

なぜ間違えたのか原因を分析します(知識不足?勘違い?ケアレスミス?)。

正解の根拠はもちろん、他の選択肢がなぜ誤りなのかを一つ一つ潰していきます。

間違い選択肢には、重要な関連知識やひっかけのポイント、よくある誤解などが含まれていることが非常に多いです。

ここを理解することで、その周辺知識も含めて深く学ぶことができます。

目標は、「すべての選択肢について、なぜ正しく、なぜ誤りなのかを自分の言葉で説明できる」レベルになることです。

過去問を制する者が国試を制す、と言っても過言ではありません。

ぜひ効果的な過去問演習を実践してください。

学習を助ける!おすすめ教材・リソース

効率的に学習を進め、合格を確実にするためには、自分に合った教材や信頼できるリソース(情報源)を活用することが非常に重要です。

ここでは、参考書や問題集を選ぶ際の基本的なポイントと、学習に役立つリソース(このブログ内の関連情報を含む)をご紹介します。

参考書・問題集選びの基本ポイント

世の中には多くの教材がありますが、「みんなが使っているから」という理由だけで選ぶのではなく、以下の点を意識して、今の自分に最適なものを見つけ出すことが大切です。

- 学習スタイルとの相性

図やイラストが多い方が理解しやすいタイプか、詳細な文章解説をじっくり読みたいタイプか。

自分の好みに合った構成のものを選びましょう。 - 情報の新しさ

特にガイドライン、法規、統計などが関わる分野(例:公衆衛生学、検査総論の一部)は、できるだけ出版年月日が新しいものを選ぶのが安心です。 - レベル感

基礎から丁寧に解説している入門書か、ある程度の知識を前提とした応用・問題演習中心のものか。現在の自分の学力レベルや学習段階に合わせて選びましょう。 - 目的(インプット vs アウトプット)

知識を体系的に理解するための「教科書・参考書」と、理解度を確認し実践力を養うための「問題集・過去問」は役割が異なります。

両方をバランス良く学習計画に組み込むことが重要です。

可能であれば、実際に書店で手に取って中身を確認したり、オンラインの試し読み機能を活用したりして、自分に合うかどうかを見極めるのがベストです。

主要な国試対策 問題集・参考書シリーズ紹介

臨床検査技師国家試験対策には、多くの受験生が利用するいくつかの主要な問題集・参考書シリーズがあります。

それぞれに強みや特徴があるので、自分に合ったものを選びましょう。

17年分の過去問3,400問収録!

・収録問題数

・解説の詳しさ

・図表・イラストの豊富さ

どれをとっても圧倒的。

強力なオンライン演習システム「QBオンライン」が付属し、デジタルでの学習も可能。

過去10年分を科目別・分野別に全8巻に分冊した形式。

持ち運びや特定の科目の集中学習に便利。

ポイントを絞った解説で、効率的な知識整理・暗記に向いています。

オンライン版はありません。

配点の高い臨床化学の購入がおすすめ!

医歯薬出版『国家試験問題集』

全国の養成校教員が編集に関わる、過去10年分の国試問題を網羅した問題集。

公的な位置づけに近く、多くの学校で採用されています。

解説は簡潔なため、初期からの大量演習に向いています。

最新版にはオンライン模試特典も。

金原出版『国家試験問題注解』

2300問を収録されており、解説の量は中程度。

2025年版から無料オンライン版が付属し、利便性が向上しました。

日本医歯薬研修協会『解説集 Complete+ MT』(黒本)

過去10年分を科目別・分野別に全8巻に分冊した形式。

持ち運びや特定の科目の集中学習に便利です。

「裏解答」と呼ばれるポイントを絞った解説で、効率的な知識整理・暗記に向いています。

オンライン版はありません

MedicMedia『クエスチョン・バンク QB』

解説の詳しさと図表・イラストの豊富さが最大の特徴。

「なぜそうなるか」を深く理解したい場合に最適です。

強力なオンライン演習システム「QBオンライン」が付属し、デジタルでの学習効率が非常に高いです。

当ブログ オリジナル教材

このブログでは、特に病理分野を中心に、学習をサポートするオリジナルコンテンツも提供・紹介しています。

弱点補強や効率アップにご活用ください。

➡️ 【イラスト付き】MT国試用の最高に覚えやすいゴロ100個~病理編~

自分に合った教材やリソースを見つけ、それらを効果的に学習計画に組み込むことが合格への道を大きく切り開きます。ぜひ、情報収集にも力を入れてみてください。

はい、承知いたしました。いよいよピラーページの最後のセクション**「8. まとめ:合格に向けて」** の文章案を作成します。

これまでの内容を簡潔に振り返り、最も重要なポイントを再確認し、読者への最後のエールと、次に取るべきアクション(関連コンテンツへのリンク)を示すことを意識しました。

まとめ:合格を掴み取るために

臨床検査技師国家試験の概要から、効果的な習計画の立て方、勉強法の原則、科目別の攻略ヒント、過去問の活用法、そしておすすめのリソースまで、合格に必要な情報を網羅的に紹介してきました。

長い道のりに感じるかもしれませんが、臨床検査技師国家試験の合格という目標を達成するために、特に以下の点を常に意識して学習を進めてみてください。

- 明確な目標と戦略的な計画

まずはゴールを定め、そこから逆算した現実的な計画を立て、定期的に見直しましょう。

闇雲な努力ではなく、賢く努力することが重要です。 - 効率的な学習法の徹底

インプットだけでなくアウトプット(特に過去問)を重視し、反復学習や記憶術(ゴロなど)を効果的に取り入れ、学習の質を高めましょう。 - 過去問の「深掘り」

ただ解くだけでなく、すべての選択肢を吟味し、「なぜ正解か」「なぜ他の選択肢は間違いか」を徹底的に理解することが、応用力と確実な得点力に繋がります。 - 自分を信じる心

長期間の勉強では、モチベーションの維持や不安との戦いも必要です。

適切な休息を取り入れ、「自分ならできる」と信じて最後まで走り抜きましょう。

試験勉強は、知識を詰め込むだけでなく、戦略、効率、そして精神力が試されるプロセスです。

このページで紹介したような正しい方向性で、日々の努力をコツコツと続けていけば、あなたの実力は確実に向上し、必ずその先に合格が待っています。

あなたなら、必ずできます!

これまで頑張ってきた自分を信じて、そしてこれからも諦めずに、合格発表の日に最高の笑顔を迎えられるよう、心から応援しています!

次のステップ / おすすめリンク

さらに学習を深めたり、具体的な対策を進めたりするために、以下の記事やカテゴリーもぜひ参考にしてください。