【検査技師国家試験】これで合格!点数アップ問題集(病理)

国家試験は知識の定着が必要で知識定着には問題を解くのが一番。

ということで、ここではオリジナル問題を出していきます!

いっぱい解いて知識をゲットしよう!

病理学は検査技師国家試験では2番目に出題数が多い科目。

出題の多いものを得意科目にすれば合格が楽になります。

必ず8割~9割取れるように知識を深めていきましょう!

*問題は随時追加していきます。

- 病理強化問題1

- 病理強化問題2

- 病理強化問題3

- 病理強化問題4

- 病理強化問題5

- 病理強化問題6

- 病理強化問題7

- 病理強化問題8

- 病理強化問題9

- 病理強化問題10

- 病理強化問題11

- 病理強化問題12

- 病理強化問題13

- 病理強化問題14

- 病理強化問題15

- 病理強化問題16

- 病理強化問題17

- 病理強化問題18

- 病理強化問題19

- 病理強化問題20

- 病理強化問題21

- 病理強化問題22

- 病理強化問題23

- 病理強化問題24

- 病理強化問題25

- 病理強化問題26

- 病理強化問題27

- 病理強化問題28

- 病理強化問題29

- 病理強化問題30

- 病理強化問題31

- 病理強化問題32

- 病理強化問題33

- 病理強化問題34

- 病理強化問題35

- 病理強化問題36

- 病理強化問題37

- 病理強化問題38

- 病理強化問題39

- 病理強化問題40

- 病理強化問題41

- 病理強化問題42

- 病理強化問題43

- 病理強化問題44

- 病理強化問題45

- 病理強化問題46

- 病理強化問題47

- 病理強化問題48

- 病理強化問題49

- 病理強化問題50

- 病理強化問題51

病理強化問題1

性染色体異常はどれか。2つ選べ。

- Down症候群

- Patou症候群

- Edward症候群

- Turner症候群

- Klinefelter症候群

- 答えと解説はこちら

-

【答え】45

【解説】

- Down症候群は常染色体の21番が3つある21トリソミーで染色体数は47。最も頻度が高い染色体異常。小さいく扁平な顔、つり上がった目、知能の発育遅延、などがみられる。

- Patou症候群は常染色体の13番目が3つある13トリソミーで染色体数は47。心疾患などがみられる。

- Edward症候群は常染色体18番が3つある18トリソミーで染色体数は47。精神発育障害、指の屈曲拘縮、耳介の低位、心奇形、少顎症などがみられる。

- Turner症候群は女性のX染色体が1つしかない性染色体異常で染色体数は45(45, X)。外部生殖器は女性型を示すが、性腺は未発達である。

- Klinefelter症候群は男性の性染色体に2つ以上のX染色体がみられる性染色体異常で染色体数は47。XXYが最も多いとされる。身体的には男性であるが、体毛発達不良、無精子症がみられる。

病理強化問題2

フィブリンを大量に含む液の滲出を特徴とするのはどれか。

- 変質性炎

- 漿液性炎

- 線維素性炎

- カタル性炎

- 特異性炎

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

炎症は特徴によって12種類に分けられる。

一つずつ特徴だけ確認してみよう。- 変質性炎

ヘルペスや肝炎ウイルスなどのウイルス感染でみられ、組織障害が強い。

合わせて思い出したいこと

ヘルペスウイルスの細胞像

肝炎ウイルスの特徴まとめ - 漿液性炎

血清成分(血液の液体成分)が浸出するもの。

火傷の水疱、急性鼻炎の漿液性鼻汁などがこれにあたる。 - 線維素性炎

多量のフィブリノゲンを含む液が滲出する。

偽膜性炎もこれに含まれる。

偽膜性大腸炎、大葉性肺炎などがこれにあたる。 - カタル性炎

粘膜表面の炎症で、粘液分泌の強い亢進を伴ったもの。

粘液中の酸性ムコ多糖類やIgAに役割があることが分かっている。 - 特異性炎

特徴のある像の肉芽腫を形成する炎症。

この特徴とはラングハンス巨細胞と類上皮細胞が代表的。

組織球(マクロファージ)が形を変えたもの。

特異性炎に含まれる疾患は

①結核

②サルコイドーシス

③梅毒

④クローン病

⑤ハンセン病

⑥野兎病

⑦猫ひっかき病 - 偽膜性炎

上皮層にびらんや潰瘍があり、そこに線維素、白血球、壊死などが苔状に付着したもの。 - 膜性炎

粘膜などの上皮層にみられる炎症で線維素性の滲出物が膜状に付着したもの。 - 化膿性炎

ブドウ球菌や、連鎖球菌などの化膿菌によって起き、多量の好中球が滲出してくる。一か所に膿が満ちた場合は膿瘍と呼ばれる。 - 出血性炎

炎症に出血が加わって浸出液に多量の赤血球が混ざるもの。血管壁の障害が強い場合に起きる。 - 壊死性(壊疽性)炎

壊死(壊疽)を伴った急性炎症。 - 繁殖性炎

実質細胞が増殖する炎症。例えばウイルス性疾患などでウイルスの侵入を許した細胞が増殖するなど。 - 増殖性炎

線維芽細胞の増殖が主体をなす炎症。肝硬変、肺線維症など。

- 変質性炎

病理強化問題3

腫瘍と関連する腫瘍随伴症候群の組み合わせで誤っているのはどれか。

- 膵神経内分泌腫瘍-低血糖

- 腎癌-多血症

- 卵巣癌-重症筋無力症

- 肺小細胞癌-クッシング症候群

- 褐色細胞腫-高血圧

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

腫瘍随伴症候群とは腫瘍が出すホルモンなどによって何かしらの症状が出ている状態のこと。

- 膵神経内分泌腫瘍-低血糖

膵の腫瘍には外分泌腺から発生するものと内分泌腺から発生する2種類に大別できます(ざっくりだと)。

膵神経内分泌腫瘍は内分泌腺から発生する腫瘍の総称で、ホルモン症状がある「機能性」とない「非機能性」の2つに分かれます。

膵神経内分泌腫瘍は膵のランゲルハンス島細胞が腫瘍化したものも含まれます。

それぞれのホルモンを出す細胞が腫瘍化し、低血糖や高血糖などの症状を見ることがあります。

膵臓の特徴まとめはこちら - 腎癌-多血症

腎臓からはエリスロポエチンと呼ばれる血液を増やすホルモンが出ています。そのため、腎癌になると多血症になる。 - 卵巣癌-重症筋無力症

重症筋無力症は卵巣癌とは関係ない。重症筋無力症と合併が見られるのは胸腺腫 。 - 肺小細胞癌-クッシング症候群

肺小細胞癌は様々なホルモンを出し、様々な腫瘍随伴症候群を示します。その一つにクッシング症候群があります。クッシング症候群とはコルチゾールが過剰分泌される病態の総称です。

合わせて覚えたいのはこちら

小細胞癌の細胞像をイラスト解説 - 褐色細胞腫-高血圧

副腎は皮質と髄質に分かれ、髄質からアドレナリンやノルアドレナリンが出ます。それらのホルモンは血圧や心拍数を上昇させます。

褐色細胞腫はこの髄質にできやすい腫瘍です。副腎髄質にできるためアドレナリンが過剰になり、高血圧になることがあります。

副腎のポイントをイラスト解説!

- 膵神経内分泌腫瘍-低血糖

病理強化問題4

Dukes分類を用いる腫瘍はどれか。

- 胃癌

- 大腸癌

- 乳癌

- 前立腺癌

- 肝細胞癌

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

ほとんどの組織にはTNM分類というものが使用されています。

これは以下の3要素を組み合わせて進行度を測るものです。- T:腫瘍の大きさ

- N:リンパ節転移の有無

- M:遠隔転移の有無

TNM分類はほとんどの組織に当てはまるため、今回はそれ以外を解説します。

- ボールマン(Borrmann)分類

主に胃癌の進行がんに用いられる肉眼的分類方法だが、大腸癌にも応用される。 - デュークス(Dukes)分類

大腸癌の壁進達度(どこまでいってるか)に使われる。転移も含めた分類になっている。

デュークスA~Dまである。 - サブタイプ分類(ルミナール分類)

乳癌に使われる分類。コンパニオン診断薬による治療薬の適応を見るために使われる。

コンパニオン診断薬の解説はこちら - グリーソン(Greason)分類

前立腺癌に使われる悪性度を決める分類法。最終的に点数を付けるため、グリーソンスコアとも呼ばれる。 - エドモンドソン(Edomondson)分類

肝細胞癌に使われる分類。

病理強化問題5

病理解剖によってはじめて発見される”がん”はどれか。

- オカルトがん

- 偶発がん

- ラテントがん

- 多発がん

- 重複がん

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

- オカルトがん

転移があり、転移巣の症状が先に見つかり、その後原発巣が見つかるがん

つまり転移が先に見つかり原発巣が後で見つかるもの - 偶発がん

手術や検査で偶然見つかるがん

元々がんがあることは知らずに他の検査をしたら見つかるもの - ラテントがん

病理解剖で初めて見つかるがん

がん以外の原因で亡くなった後解剖したら見つかるもの - 多発がん

同じ臓器(もしくは同じ系統)に同じ種類のがんが複数個発生すること - 重複がん

1つの臓器にいろんな種類のがんが発生すること

もしくは複数の臓器に同じがんが発生すること

- オカルトがん

病理強化問題6

胎生期の血液循環について正しいのはどれか。2つ選べ

- 動脈管は左右の心房を繋ぐ

- 臍静脈には動脈血が流れる

- 卵円孔は大動脈と繋がる

- 臍動脈は2本である

- 静脈管は肝臓に繋がる

- 答えと解説はこちら

-

【答え】24

【解説】

胎児循環のイラスト解説はこちら

病理強化問題7

疾患と染色の組み合わせで誤っているのはどれか。2つ選べ。

- 心内膜炎-トルイジン青

- 左心不全-ベルリン青

- 心筋梗塞-マッソントリクローム

- 粥状硬化症-ズダンⅢ

- 血管アミロイド変性-オイル赤O

- 答えと解説はこちら

-

【答え】15

【解説】

疾患と染色のイラスト解説はこちら

病理強化問題8

HPVが関与するのはどれか。

- 上咽頭癌

- 中咽頭癌

- 下咽頭癌

- 喉頭癌

- 肺癌

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

HPVが関与する主な疾患- 子宮頸がん

- 肛門がん

- 膣がん

- 外陰がん

- 陰茎がん

- 中咽頭がん

病理強化問題9

結核について正しいのはどれか。

- グラム染色が有効である

- Ziehl-Neelsen染色で菌が青く染まる

- 壊死はみられない

- 原因菌は細胞内寄生菌である

- 粟粒結核は病巣が一か所に限局する

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

- 結核菌はグラム染色での染色性が不安定であるため抗酸菌染色を行う。

- Ziehl-Neelsen染色で赤く染まる。

- 乾酪壊死、ラングハンス巨細胞、類上皮細胞の3つが特徴的。

- 結核の原因菌である結核菌(Mycobacterium tuberculosis)は細胞内寄生菌に分類される。

- 粟粒結核は結核菌が血液やリンパを通じて全身に散布され、複数の臓器(肺、肝臓、骨髄、脳など)に直径1mm前後の小さな病巣が多数形成される疾患。

病理強化問題10

肺癌で正しいのはどれか。

- 本邦では扁平上皮癌が最も多い

- 小細胞癌は抗癌薬の感受性が高い

- ドライバー遺伝子変異はALKが最も多い

- NSEは腺癌で陽性になる

- 腺癌は喫煙と関連が高い

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

- 腺癌>扁平上皮癌>神経内分泌腫瘍>大細胞癌の順に多い。

- 小細胞癌は抗癌薬などの化学療法や放射線が効きやすい。

- ドライバー遺伝子とは癌細胞の増殖に密接に関与する遺伝子。この変異は腺癌に多く、種類はEGFR変異が多い。

- NSEは小細胞癌などの神経内分泌腫瘍で陽性になる。

- 喫煙は扁平上皮癌や小細胞癌など、肺門部に発生しやすい腫瘍と関連がある。

病理強化問題11

後縦隔に発生しやすいのはどれか

- 甲状腺腫

- 胸腺腫

- 胚細胞腫瘍

- 気管支嚢胞

- 神経原性腫瘍

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

- 上縦隔に発生する

- 前縦隔に発生する

- 前縦隔に発生する

- 中縦隔に発生する

- 後縦隔に発生する

病理強化問題12

唾液腺腫瘍で最も多いのはどれか。

- 唾液腺導管癌

- 多形腺腫

- Walthin腫瘍

- 粘表皮癌

- 腺様嚢胞癌

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

- 全唾液腺腫瘍の約2%を占める悪性腫瘍で細胞異型が強い

- 唾液腺腫瘍で最も多い良性腫瘍で、全唾液腺腫瘍の約60%を占める

- 全唾液腺腫瘍の10%程度を占める良性腫瘍で、多形腺腫の次に多い

- 全唾液腺腫瘍の10%程度を占める悪性腫瘍で、悪性腫瘍の中では最も多い

- 全唾液腺の5〜10%程度を占める悪性腫瘍で、悪性の中では粘表皮癌の次に多い

病理強化問題13

門脈圧亢進症時に発生する食道疾患はどれか。

- バレット食道

- マロリー・ワイス症候群

- 食道アカラシア

- 食道静脈瘤

- 逆流性食道炎

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

- 逆流性食道炎などで食道扁平上皮が円柱上皮に置き換わること

- 激しい嘔吐を繰り返すことで腹腔内圧が上昇し、食道胃接合部の粘膜に亀裂が入り大出血を起こすもの

- 下部食道が弛緩できなくなり、胃に食物が流れず食道が拡張するもの

- 門脈圧亢進によって傍側循環に血液が流れるが、その傍側循環の一つが食道静脈。食道静脈に多くの血液が流れ込むことで静脈瘤ができる。

門脈圧亢進による関連疾患の解説はこちら - 胃の内容物が食道に逆流して起きる炎症

食道の解剖イラストはこちら

病理強化問題14

食道癌について正しいのはどれか。2つ選べ。

- 放射性感受性が低い

- 日本では腺癌が多い

- 女性に多い

- 胸部中部食道に好発する

- 飲酒は危険因子である

- 答えと解説はこちら

-

【答え】45

【解説】

- 食道では扁平上皮癌の発生が多く、扁平上皮癌は放射性感受性が高い。そのため食道癌も放射性感受性が高いものが多い。

- 日本での食道癌は扁平上皮癌が多い。

- 男性の方が多い。腫瘍の多くは男性に多い。

- 扁平上皮癌は胸部中部食道に好発する。腺癌は下部食道に多い。

- 食道癌の危険因子は組織型によって変わり、扁平上皮癌の危険因子に飲酒、喫煙、ビタミン欠乏などが含まれる。腺癌の危険因子は逆流性食道炎。

病理強化問題15

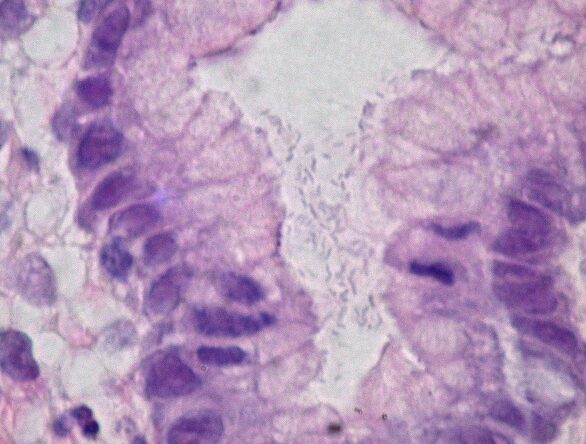

胃組織のHE染色画像である。

みられる菌に有効な染色は何か。2つ選べ。

- Victria blue染色

- Giemsa染色

- Gridley染色

- Ziehl-Neelsen染色

- Walthin-Starry染色

- 答えと解説はこちら

-

【答え】25

【解説】

- ビクトリア青が有効なのはHBs抗原や弾性線維。

ビクトリア青染色の詳細はこちら - ギムザが有効なのは菌や異染性を示す疾患。

- グリドリーが有効なのは真菌。

グリドリー染色の詳細はこちら - チールネルゼンが有効なのは抗酸菌。

チールネルゼン染色の詳細はこちら - ワルチン・スターリーが有効なのはピロリとスピロヘータ。

ワルチンスターリー染色の詳細はこちら

- ビクトリア青が有効なのはHBs抗原や弾性線維。

病理強化問題16

Zollinger -Ellison症候群と関連するホルモンはどれか。

- ガストリン

- グルカゴン

- インスリン

- コルチゾール

- コレシストキニン

- 答えと解説はこちら

-

【答え】1

【解説】

- 胃の幽門腺に多いG細胞から分泌される。塩酸の分泌を促し、Zollinger -Ellison症候群などが生じる。

- 膵ランゲルハンス島A細胞から分泌されるホルモンで血糖値を上げる。

- 膵ランゲルハンス島A細胞から分泌されるホルモンで血糖値を下げる。

- 副腎皮質束状層から分泌されるホルモンで糖、蛋白、脂質の代謝や抗炎症効果がある。

- 十二指腸のI細胞から分泌され、胆汁や膵液の分泌に関わる。

病理強化問題17

胃癌の卵巣転移を表すのはどれか。

- Virchow転移

- Krukenberg腫瘍

- Schnitzler転移

- Wilms腫瘍

- Mallory-Weiss症候群

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

- 消化器癌(特に胃癌)が左鎖骨上窩リンパ節に転移したもの。

- 消化器癌(特に胃癌)が卵巣に転移したもの。

- 消化器癌(特に胃癌)がダグラス窩に転移したもの。

- 小児の腎臓に発生しやすい腫瘍で腎芽腫とも呼ばれる。

- 激しい嘔吐を繰り返すことで腹腔内圧が上昇し、食道胃接合部の粘膜に亀裂が入り大出血を起こすもの。

病理強化問題18

Hirschsprung病の発生が多いのはどれか。

- 食道

- 胃

- 十二指腸

- 空腸・回腸

- 大腸

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

Hirschsprung病は腸管の神経細胞が無くなり、腸管が動けなくなる先天性疾患。大腸に多い。

病理強化問題19

家族性大腸腺腫症と関わりの深い遺伝子はどれか。

- APC

- NF1

- VHL

- RET

- WT1

- 答えと解説はこちら

-

【答え】1

【解説】

- 家族性大腸腺腫症と関連するがん抑制遺伝子。

- 神経線維腫症I型(レックリングハウゼン病)と関連するがん抑制遺伝子。

- フォン・ヒッペル-リンドウ病と関連するがん抑制遺伝子。

- 甲状腺がんや肺がんなどの発生に関連するがん遺伝子。

- 腎芽腫の発生に関連する遺伝子。

病理強化問題20

神経内分泌マーカーはどれか。2つ選べ。

- p40

- chromogranin A

- TTF-1

- napsin A

- synaptophysin

- 答えと解説はこちら

-

【答え】25

【解説】

神経内分泌マーカーとは神経内分泌腫瘍に対して免疫染色で陽性になる抗体のこと。

例えば、クロモグラニンA、シナプトフィジン、CD56などがある。- 肺では扁平上皮癌のマーカー。

- 神経内分泌マーカー。

- 肺では腺癌のマーカー。

- 肺では腺癌のマーカー。

- 神経内分泌マーカー。

病理強化問題21

肝硬変によって生じるのはどれか。

- 眼球突出

- 尿崩症

- 女性化乳房

- 前立腺肥大

- 左心不全

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

肝硬変では以下のものが生じる。- 腹水貯留

- 門脈圧亢進症

- 黄疸

- 肝性脳症

- 女性化乳房

- 睾丸萎縮

病理強化問題22

肝細胞マーカーはどれか。2つ選べ。

- NSE

- PIVKA-Ⅱ

- CA15-3

- CEA

- AFP

- 答えと解説はこちら

-

【答え】25

【解説】

- 神経内分泌腫瘍のマーカー。

- 不完全な第Ⅱ因子(血液凝固因子)のこと。ビタミンK欠乏や肝細胞癌のマーカーとして使用される。

- 乳癌の血清マーカー。

- 腺癌全般のマーカーで臓器特異性はない。

- αフェトプロテインのこと。肝細胞癌や卵黄嚢腫瘍のマーカー。

病理強化問題23

胆嚢について誤っているのはどれか。

- ポリープはコレステロールポリープが最も多い

- 癌では直接ビリルビンの上昇を認めることがある

- 癌は女性に多い

- 粘膜固有層と粘膜筋板を欠く

- 癌は腺癌が多い

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

- 胆嚢ポリープはコレステロールポリープが最も多い。

- 胆嚢癌など肝臓より下流にある臓器は直接ビリルビンの上昇がみられる。

- 胆嚢癌は女性に多い腫瘍の一つ。

- 胆嚢や胆管は粘膜筋板と粘膜下層がない。

- 胆嚢癌は腺癌の発生が多い。

病理強化問題24

膵癌について正しいのはどれか。

- 予後は比較的良好である

- マーカーとしてCA19-9がある

- 内分泌細胞由来が多い

- 女性に多い

- 骨への血行性転移が多い

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

- 膵癌は症状が出にくく、発見が難しいため予後不良のものが多い。

- CA19-9は胆道癌や膵癌のマーカー。

- 外分泌腺の膵管由来の腫瘍(浸潤性膵管癌)が最も多い。

- 膵癌は男性に多い。

- 膵癌は肝臓への血行性転移、周辺臓器(胃、胆管、十二指腸)への浸潤、腹膜播種などがみられる。

病理強化問題25

下垂体から出るホルモンでないのはどれか

- 黄体形成ホルモン

- 副腎皮質刺激ホルモン

- プロラクチン

- バソプレシン

- プロゲステロン

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

- 下垂体前葉から分泌される。

- 下垂体前葉から分泌される。

- 下垂体前葉から分泌される。

- 下垂体後葉から分泌される。

- 卵巣の黄体から分泌される。

病理強化問題26

下垂体機能亢進症はどれか。

- クレチン症

- アジソン病

- 橋本病

- クッシング病

- バセドウ病

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

- 先天性の甲状腺機能低下症。原因に種類があり、無形成、低形成、ホルモン合成異常、異所性甲状腺などで生じる。どれも甲状腺ホルモンが出ない、もしくは不足状態になる。

- 副腎皮質機能低下症。副腎皮質の機能障害によって副腎ホルモンの3種類もしくは2種類が出なくなる。

- 甲状腺機能低下症。慢性の炎症性疾患で抗Tg抗体や抗TPO抗体が陽性となる自己免疫性疾患。

- 副腎機能亢進症。コルチゾールの分泌過剰を呈する病態の総称をクッシング症候群と呼び、その中でも主に下垂体腺腫が原因のACTH産生性のものをクッシング病と呼ぶ。

- 甲状腺機能亢進症。メルセブルグの3徴候と呼ばれる❶甲状腺腫❷眼球突出❸頻脈を主症状とする。

病理強化問題27

副腎髄質腫瘍の診断に有用な尿中物質はどれか。

- パラトルモン

- アンドロゲン

- バニリルマンデル酸

- ヒアルロン酸

- クエン酸

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

副腎髄質はカテコールアミン(アドレナリンやドーパミンなど)を分泌する組織。このカテコールアミン最終的にバニリルマンデル酸に代謝され、尿中に排出される。つまり、副腎髄質腫瘍はバニリルマンデル酸の検出が有効。

病理強化問題28

糸球体病変のPAM染色でスパイク状突起が見られるのはどれか。

- 管内増殖性糸球体腎炎

- メサンギウム増殖性糸球体腎炎

- 半月体系性性糸球体腎炎

- 膜性腎症

- 膜性増殖性糸球体腎炎

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

糸球体のスパイクとは、肥厚した基底膜に免疫複合体が沈着することで基底膜がトゲトゲに見える状態。PAM染色で観察する。このスパイクは膜性腎症で見られる。

病理強化問題29

膀胱癌の発癌物質はどれか。2つ選べ。

- トロトラスト

- アニリン

- ジクロロプロパン

- タール

- ベンチジン

- 答えと解説はこちら

-

【答え】25

【解説】

- 胆管癌、血管肉腫、肝癌、白血病

- 膀胱癌

- 胆管癌

- 皮膚癌

- 膀胱癌

病理強化問題30

精巣悪性腫瘍で最も多いのはどれか。

- 奇形腫

- 胎児性癌

- 精上皮腫

- 絨毛癌

- 悪性リンパ腫

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

精巣悪性腫瘍では精上皮腫(セミノーマ)が最も多い。組織学的、細胞学的には❶医系の強い腫瘍細胞❷背景のリンパ球を特徴とする。

病理強化問題31

HSILに含まれないのはどれか。2つ選べ。

- 軽度異形成

- 中等度異形成

- 高度異形成

- 上皮内癌

- 扁平上皮癌

- 答えと解説はこちら

-

【答え】15

【解説】

- LSIL

- HSIL

- HSIL

- HSIL

- SCC

病理強化問題32

膣上皮において傍基底細胞が優位に見られるのはどの時期か。

- 月経期

- 増殖期

- 分泌期

- 妊娠期

- 産褥期

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

- 赤血球、表層細胞、中層細胞

- 表層細胞主体

- 中層細胞主体

- 中層細胞主体

- 傍基底細胞主体

病理強化問題33

エストロゲン非依存性の子宮体部腫瘍はどれか。2つ選べ。

- 類内膜癌G1

- 類内膜癌G2

- 漿液性癌

- 明細胞癌

- 平滑筋腫

- 答えと解説はこちら

-

【答え】34

【解説】

- エストロゲン依存性

- エストロゲン依存性

- エストロゲン非依存性

- エストロゲン非依存性

- エストロゲン依存性

病理強化問題34

エストロゲンを産生する腫瘍はどれか。2つ選べ。

- 莢膜細胞腫

- 漿液性癌

- 明細胞癌

- 未分化胚細胞腫

- 顆粒膜細胞腫

- 答えと解説はこちら

-

【答え】15

【解説】

エストロゲンを産生する腫瘍として有名なのは莢膜細胞腫と顆粒膜細胞腫。

病理強化問題35

乳癌について謝っているのはどれか。

- 両側発生が多い

- BRCA1/2遺伝子変異がみられる

- 外側上四分円に好発する

- リンパ節や骨に転移しやすい

- 分子標的治療薬適応を確認するため、FISH法でHER2遺伝子増幅を確認する

- 答えと解説はこちら

-

【答え】1

【解説】

- 乳癌は片側発生が多い。

- がん抑制遺伝子で乳がん、卵巣がん、膵がん、前立腺がんなどで変異が見られやすい。

- 乳癌の後発部位は外側上四分円(C領域)。

- 乳癌はリンパ節、肺、骨に転移しやすい。

- FISH法でHER2などの遺伝子増幅を検出する。

病理強化問題36

フィラデルフィア染色体が最も高頻度に認められるのはどれか。

- 急性骨髄性白血病

- 慢性骨髄性白血病

- 急性リンパ性白血病

- 慢性リンパ性白血病

- 多発性骨髄腫

- 答えと解説はこちら

-

【答え】2

【解説】

フィラデルフィア染色体とは、ABL遺伝子とBCR遺伝子の融合遺伝子で慢性骨髄性白血病や急性リンパ性白血病で見られる。

病理強化問題37

EBVが関連しないリンパ節の疾患はどれか。

- 伝染性単核球症

- バーキットリンパ腫

- 節外性NK/T細胞リンパ腫

- ホジキンリンパ腫

- マントル細胞リンパ腫

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

- EBV感染によって生じる異型リンパ球増多症。

- 高悪性度リンパ腫でEBV関連のものと非関連のものがある。

- 鼻やその周囲に壊死や潰瘍を形成するもの。ほぼ全例にEBV感染が見られる。

- 悪性リンパ腫の約5%を占めるB細胞腫瘍。EBVの感染を認めるものがある。

- マントル帯のCD5陽性細胞由来のB細胞リンパ腫。EBVの関連は無い。

病理強化問題38

神経系の染色でないのはどれか。

- Klüver-Barrera染色

- Bodian染色

- Direct fast scarlet染色

- Cajal染色

- Holzer染色

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

- 神経の髄鞘とニッスル小体の染色。

- 神経原線維の染色。

- アミロイドの染色。

- 星状膠細胞の染色。

- 神経膠細胞の染色。

病理強化問題39

神経系で髄鞘を形成する細胞はどれか。2つ選べ。

- 小膠細胞

- シュワン細胞

- 星状膠細胞

- 神経細胞

- 乏突起膠細胞

- 答えと解説はこちら

-

【答え】25

【解説】

髄鞘とは神経の伝達速度を速めるためのもの。髄鞘が巻きついた神経線維は有髄神経と呼ばれ、跳躍伝導という速い伝導ができる。

中枢神経の髄鞘は乏突起膠細胞が形成し、末梢神経の髄鞘はシュワン細胞が形成する。

病理強化問題40

小児に好発する脳腫瘍はどれか。

- 髄膜腫

- 膠芽腫

- 神経鞘腫

- 髄芽腫

- 脊索腫

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

- 髄膜のくも膜細胞から発生する腫瘍。組織や細胞診では多数の渦巻き状構造の出現が特徴。

- 成人に好発する予後不良の腫瘍。

- 聴神経に好発する腫瘍。

- 小児に多い予後不良な腫瘍。

- 斜体部や仙骨に好発する悪性腫瘍。

病理強化問題41

ビタミンD欠乏が関連するのはどれか。2つ選べ。

- 夜盲症

- 骨軟化症

- 脚気

- 壊血病

- くる病

- 答えと解説はこちら

-

【答え】25

【解説】

- ビタミンA欠乏

- ビタミンD欠乏

- ビタミンB1欠乏

- ビタミンC欠乏

- ビタミンD欠乏

病理強化問題42

中間径フィラメントに含まれないのはどれか。2つ選べ。

- アクチン

- 微小管

- ビメンチン

- グリア線維性酸性蛋白

- ケラチン

- 答えと解説はこちら

-

【答え】12

【解説】

- マイクロフィラメントに含まれる。

- 微小管に含まれる。

- 間葉系の中間径フィラメント。

- 神経膠細胞の中間径フィラメント。

- 上皮細胞の中間径フィラメント。

病理強化問題43

網膜芽細胞腫と関連する遺伝子はどれか。

- APC

- WT1

- Rb

- VHL

- BRCA1

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

- 大腸ポリポーシスや大腸癌の発生に関与する。

- ウィルムス腫瘍の発生に関与する。

- 網膜芽腫の発生に関与する。

- フォン・ヒッペルリンドウ病に関与する。

- 乳がん、卵巣がん、膵がん、前立腺がんなどに関与する。

病理強化問題44

全身性硬化症(強皮症)の臨床症状に当てはまらないのはどれか。

- レイノー現象

- 浮腫

- 間質性肺炎

- 腎障害

- 低血圧

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

全身性硬化症とは血管障害と結合組織病変が見られる疾患で、全身に様々な症状が生じる自己免疫性疾患。- 血管障害によるもの

- レイノー現象

- 高血圧

- 腎障害

- 結合組織病変

- 四肢末端の浮腫、肥厚

- 嚥下障害

- 肺線維症

- 間質性肺炎

- 自己抗体

- 抗トポイソメラーぜⅠ抗体

- 抗セントロメア抗体

- 抗RNAポリメラーゼ抗体

- 抗U1-RNP抗体

- 抗核小体抗体

- 血管障害によるもの

病理強化問題45

固定について謝っているのはどれか。

- 架橋固定では組織内のアルデヒド基がメチレン架橋される

- 電子顕微鏡用組織は低温で行う

- ホルマリン固定は糖原の保存性が良くない

- 100%エタノールは4%ホルムアルデヒドより浸透速度がはやい

- 腎臓を固定する際は割を入れる

- 答えと解説はこちら

-

【答え】1

【解説】

- 架橋固定ではアミノ基がメチレン架橋される。

- 電験用の固定は低音で行う。

- ホルマリンはほぼ水で、糖は水に溶けやすいため糖の保存性がよくない。エタノールやカルノア固定が良い。

- エタノール>ホルマリン>グルタルアルデヒドの順に速い。

- 腎臓は被膜があるため、切れ込み(割)を入れて固定液の浸透速度を促す。

病理強化問題46

固定液の特徴について謝っているのはどれか。

- 遺伝子解析には10%中性ホルマリンが最も推奨される

- PLP液はパラホルムアルデヒドを含む

- Bouin液は脱灰作用がある

- Ortho液は重クロム酸カリウムを含む

- Carnoy液は氷酢酸を含む

- 答えと解説はこちら

-

【答え】1

【解説】

- 遺伝子解析には10%中性緩衝ホルマリンが最も推奨される。

- PLP液はパラホルムアルデヒド、リン酸緩衝液、メタ過ヨウ素酸を含む。

- ブアン液にはピクリン酸が含まれ、、ピクリン酸には軽い脱灰作用がある。

- オルト液には重クロム酸が含まれる。

- カルノア液には氷酢酸、クロロホルム、エタノールが含まれる。

病理強化問題47

脱脂に使用されないのはどれか。

- エタノール

- キシレン

- クロロホルム

- アセトン

- パラフィン

- 答えと解説はこちら

-

【答え】5

【解説】

脱脂に使われる試薬は以下の5つ- エタノール

- キシレン

- メタノール

- クロロホルム

- アセトン

病理強化問題48

脱灰について謝っているのはどれか。

- 硝酸よりギ酸の方が組織や染色性に影響が少ない

- 脱灰後は細胞質や結合組織はエオジン濃染蛍光を示す

- 組織が収縮する

- プランク・リクロ液で脱灰した場合、5%硫酸ナトリウムに浸漬する

- トリクロロ酢酸で脱灰後は直接70%エタノールへ入れる

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

- ギ酸は酸の中では比較的脱灰力が弱く、組織などへの影響が少ない。

- 脱灰後、細胞質の染色性は増強し、核は低下する。

- 脱灰後、組織は膨化する。

- プランク・リクロ液による脱灰後は硫酸ナトリウム、硫酸リチウム、ミョウバンのどれかで中和する。

- ギ酸やトリクロロ酢酸を含む脱灰液は脱灰後に70%エタノールで洗う。

病理強化問題49

包埋について謝っているのはどれか。

- セロイジンは非水溶性包埋剤である

- 標本作製過程で組織の収縮率が最も大きいのはパラフィン浸透である

- ベンゾールは脱水に使用される

- パラフィン浸透前に組織から脂肪成分が溶出する

- 硬パラフィンの融解温度は54℃である

- 答えと解説はこちら

-

【答え】3

【解説】

- セロイジン、パラフィン、エポキシ樹脂、メタクリル樹脂は非水溶性包埋剤。

- パラフィン浸透>脱アルコール>脱水の順に組織の収縮率が大きい。

- ベンゾールは脱アルコールに使用される。

- パラフィン浸透前の脱水、脱アルコールで多少脱脂される。

- 融解温度は硬パラフィンで54〜58℃、軟パラフィンで45〜52℃。

病理強化問題50

薄切について正しいのはどれか。

- パラフィン包埋ブロックを冷やすと薄切しやすい

- 組織内に石灰化があるとチャターが生じる

- 薄切速度が一定だと薄切厚にムラが出る

- 通常HE染色の薄切は8〜10μmで行う

- 硬組織の薄切は引き角は90℃が適する

- 答えと解説はこちら

-

【答え】1

【解説】

- 薄切しやすくするにはブロックを冷やすか、息を吹きかけるなどして静電気を除去する。

- 組織内に石灰化があると刃こぼれが起きて、チャタリングが生じる。

- 薄切の速度が変化すると厚さにムラが出る。

- 通常の切片厚は3〜4μm。

- 硬い組織は45℃、軟らかい組織は90℃の引き角にすると良い。

病理強化問題51

腫瘍でないのはどれか。

- 悪性黒色腫

- 神経鞘腫

- セザリー症候群

- 真珠腫

- Paget病

- 答えと解説はこちら

-

【答え】4

【解説】

- メラノサイト由来の悪性腫瘍

- 神経鞘(シュワン細胞)由来の腫瘍

- 皮膚にできるT細胞リンパ腫

- ケラチンの塊が中耳に塊を形成するもので腫瘍ではない

- 皮膚の汗腺や乳腺などから発生する腫瘍