【真菌染色まとめ】グロコット|グリドリー|PAS|ムチカルミン|墨汁法|ラクトフェノールコットン青|ベストのカルミン

真菌の染色は以下の8種類があります。

- グロコット染色

- グリドリー染色

- PAS反応

- ムチカルミン染色

- 墨汁法

- グラム染色

- ラクトフェノール・コットン青染色

- ベストのカルミン

検査技師国家試験では❶〜❻、細胞検査士試験では❶〜❽の全てが出題されています。

これらの染色にどんな特徴があるのか、この1記事にまとめたのでぜひ試験対策にお使いください。

グロコット染色

グロコット(Grocott)染色は真菌を染める最も代表的な染色です。

グロコット染色は以下の4つを覚えましょう。

- 原理

- クロム酸とメセナミン銀を使用する

- 真菌が黒く染まる

- 放線菌、ノカルジア、ムコール、イロヴェチにも有効

メセナミン銀液は硝酸銀からつくる

メセナミン銀という試薬が出てきましたが、この銀は存在しません。

硝酸銀といくつかの試薬を混合して作られたものを【メセナミン銀液】と呼びます。

- メセナミン(ヘキサメチレンテトラミン)

- 硝酸銀

- ホウ砂

「硝酸銀を使う染色は?」という問題で答えになる可能性もあるので注意しておこう!

- グロコット染色

- PAM染色

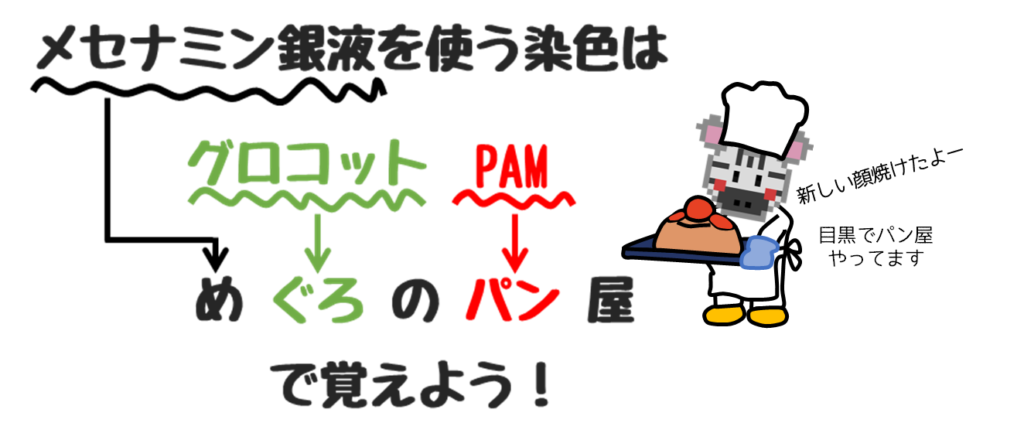

【メセナミン銀を使う染色ゴロ】

めぐろのパン屋

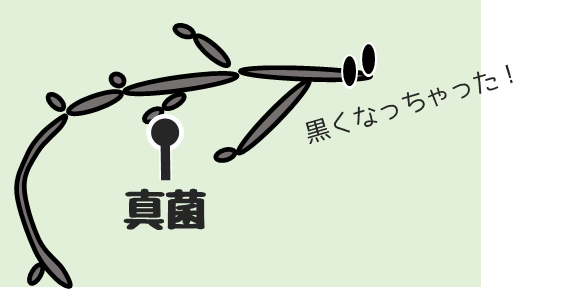

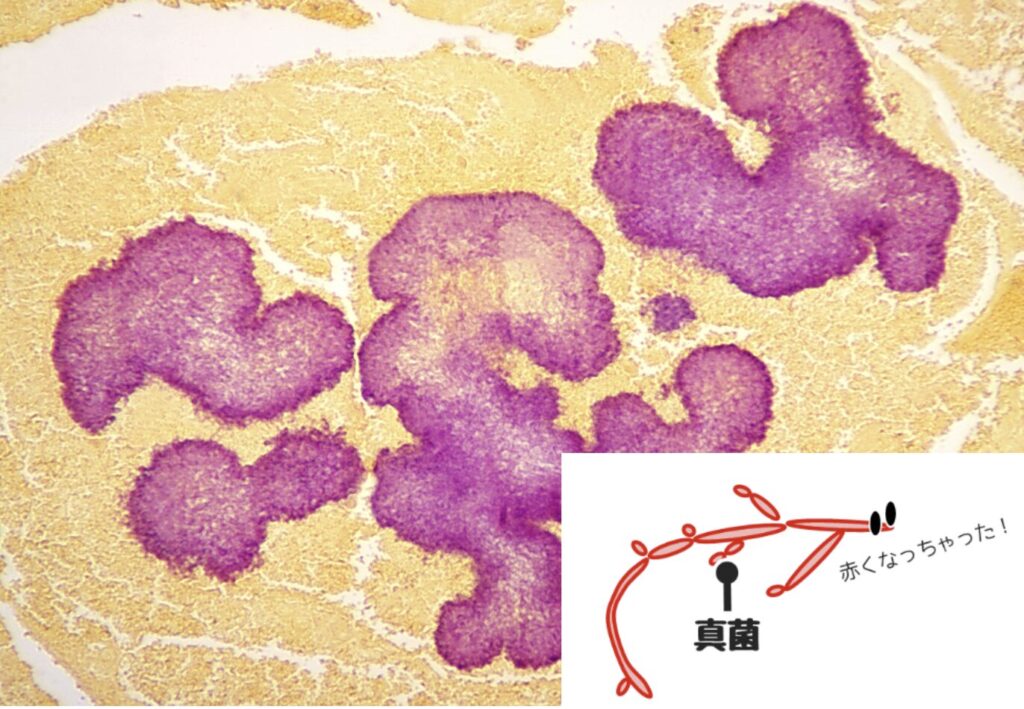

グロコット染色は真菌や放線菌を黒く、背景を緑に染める

グロコット染色の主な目的は真菌を黒く染めることですが、細菌の放線菌も染めます。

- 真菌全般

- アスペルギルス

- ムーコル

- クリプトコッカス

- ニューモシスチス・イロヴェチ

- カンジダ

など

- 放線菌

- アクチノマイセス

- ノカルジア

ムーコルや放線菌はPAS反応やグリドリー染色では染まりにくいとされるため、グロコット染色が有効になります。

背景はライトグリーンで緑に染めます。

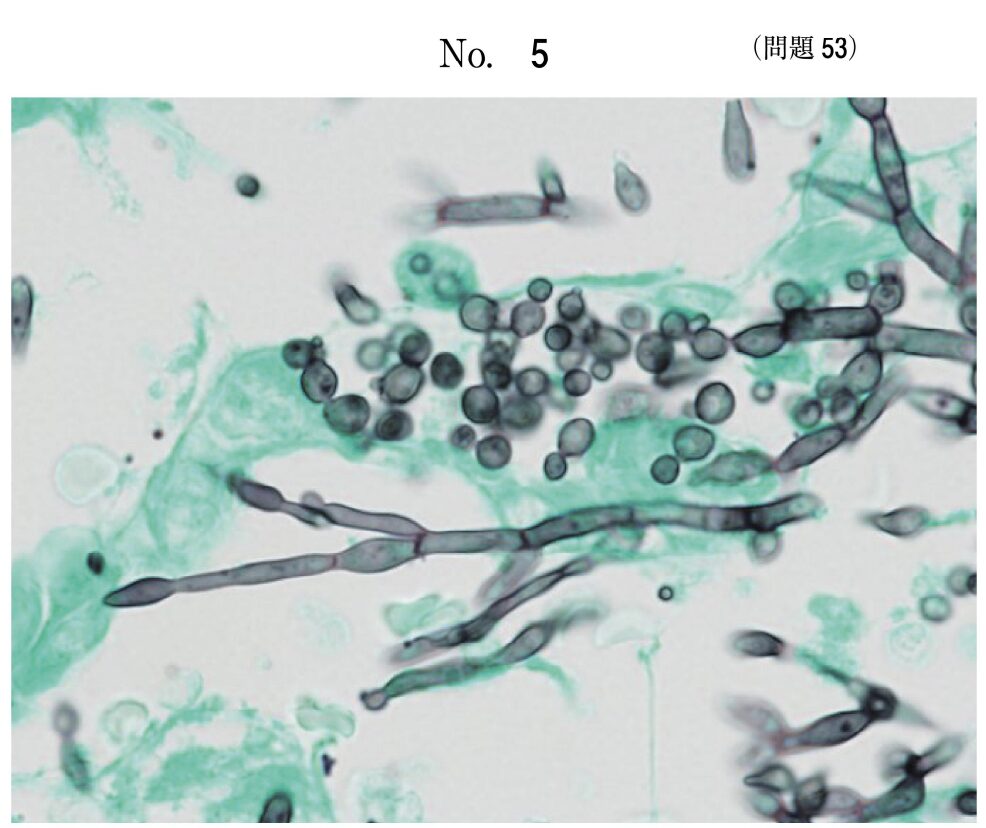

グロコット染色の関連問題

64回PM53

肺の特殊染色標本(別冊No.5)を別に示す。

染色法はどれか。

1.Gram 染色

2.orcein 染色

3.Giemsa 染色

4.Grocott 染色

5.mucicarmine 染色

第64回臨床検査技師国家試験の問題および正答について午後問題別冊

- 答えはここをクリック

-

4

グリドリー染色

グリドリー(Gridley)染色はグロコット染色とともに真菌を染める代表的な染色の1つです。

グロコットと違い、フォイルゲン液(シッフ試薬)を用いて真菌を赤に染め、アルデヒドフクシンで弾性線維、粘液、軟骨基質の3つを染めます。

グリドリー染色のポイントは4つです。

- クロム酸とシッフ試薬を使用する

- 真菌が赤に染まる

- 弾性線維、軟骨基質、粘液が紫に染まる

- 放線菌、ノカルジア、ムコール、イロヴェチは染色性が弱い

グリドリー染色の手順

※水洗は省略

- 脱パラ・脱キシ・親水

- クロム酸

(酸化) - シッフ試薬(コルマンフォイルゲン試薬)

(反応・染色) - 亜硫酸水素ナトリウム

(洗浄) - 70%エタノール

- アルデヒド・フクシン液

(染色) - 90%エタノール

(分別) - メタニールイエロー液

(背景染色) - 脱水・透徹・封入

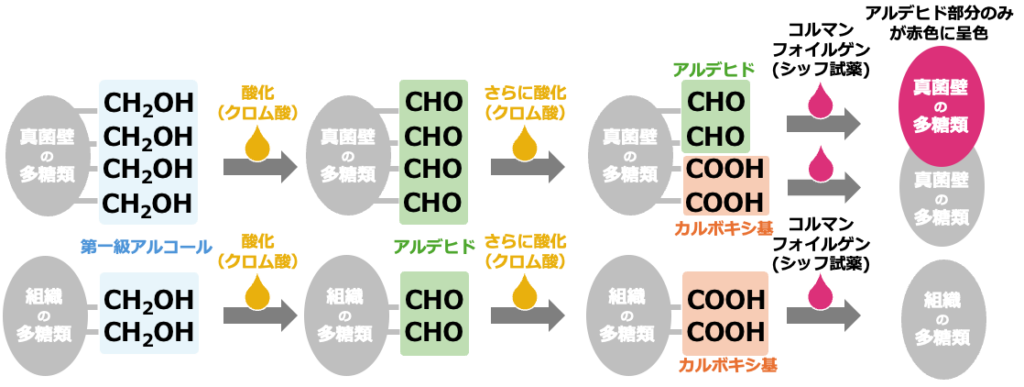

グリドリー染色の原理

糖をクロム酸で酸化してシッフ試薬を反応させます。

真菌の細胞壁は多糖類が豊富なため、アルデヒドが残り、コルマンフォイルゲン液(シッフ試薬)と反応します。

その他の多糖類はクロム酸の強い酸化によってカルボキシ基まで変化し、シッフ試薬と反応しないため染まらない。

この結果、真菌は赤く染まります。

背景:黄色 真菌:赤

この他、アルデヒドフクシンで弾性線維、粘液、軟骨基質の3つを染めることも注意してください。

グリドリー染色原理と似た染色4つ

グリドリー染色のように

❶多糖類を酸化

❷アルデヒド基出現

❸試薬で呈色

という流れと同じもしくは似た染色が4つあります。

- PAS反応

- PAM染色

- Grocott染色

- Gridley染色

- Feulgen反応

PAS反応

PAS反応は粘液から真菌まであらゆるものを赤く染める染色です。

- 原理

- 試薬

- 何を染めるか

- どの組織が画像問題で出るか

- ジアスターゼ消化試験

覚えるものがかなり多いため、別記事で全てまとめています。

下の詳細記事をご覧ください。

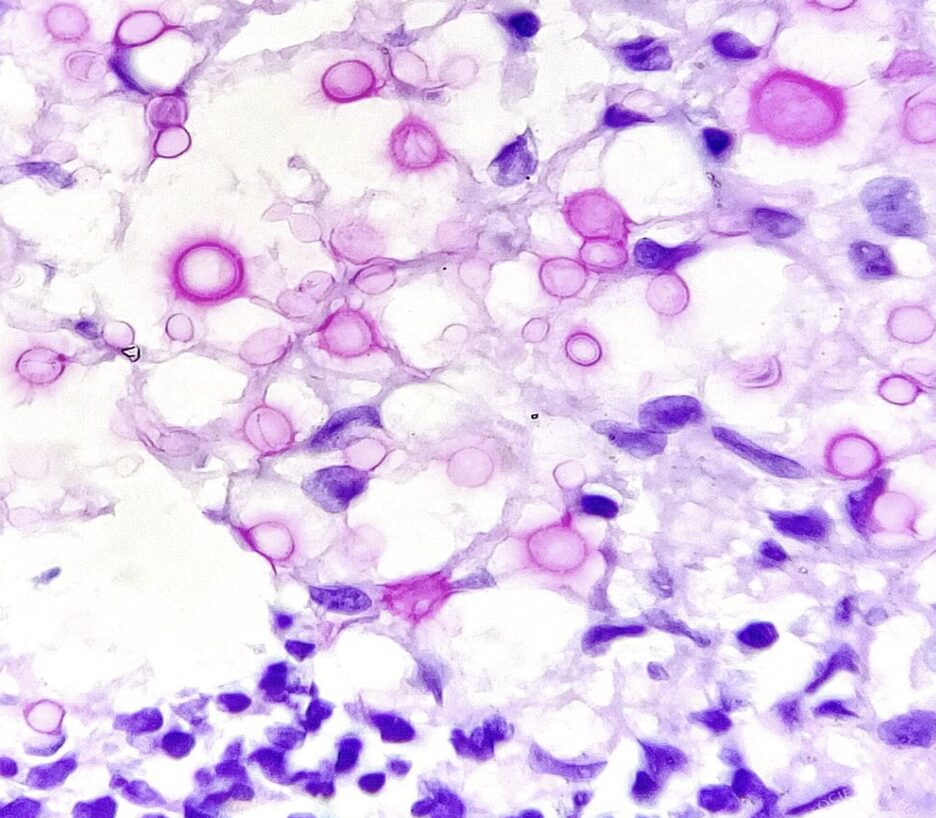

ムチカルミン染色

ムチカルミン染色(mucicarmin)は上皮性の酸性粘液や真菌クリプトコッカスの莢膜を検出するために用いられます。

赤く染まりますが、ムチカルミン色素は塩基性色素である点に注意してください。

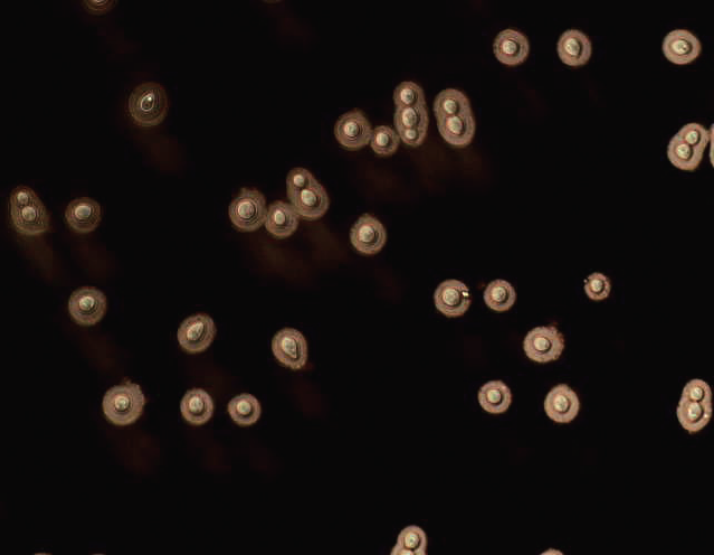

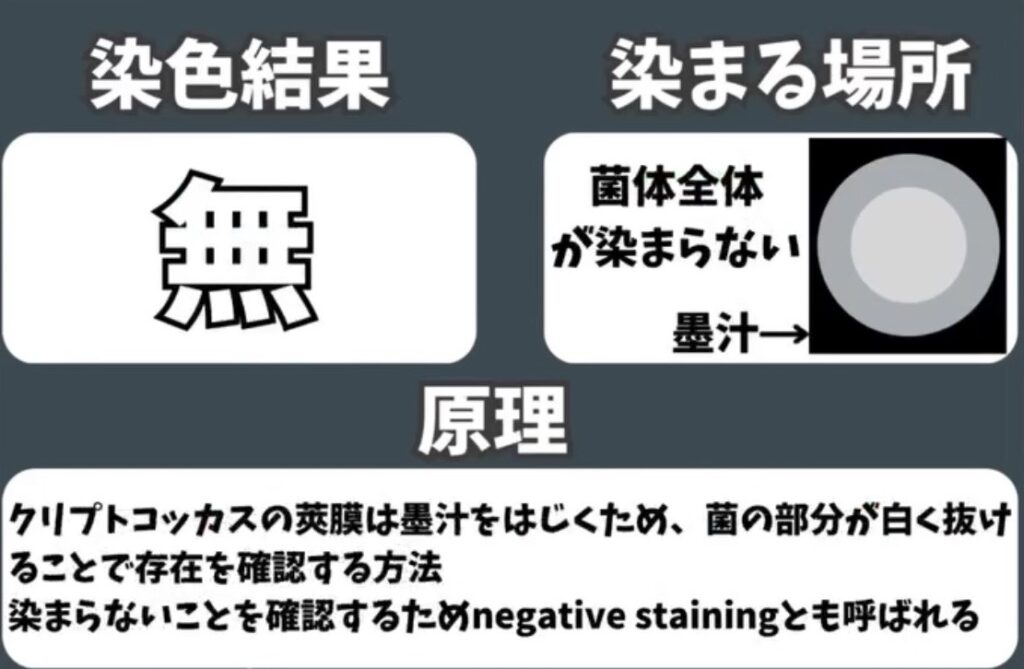

墨汁法

墨汁法(India ink method)は髄液のクリプトコッカスを確認するときに使われます。

クリプトコッカスは厚い莢膜を持つため、墨汁を弾き、菌の周囲が抜けることで存在を確認する染色方法。

つまり染まらないことを証明する方法です。

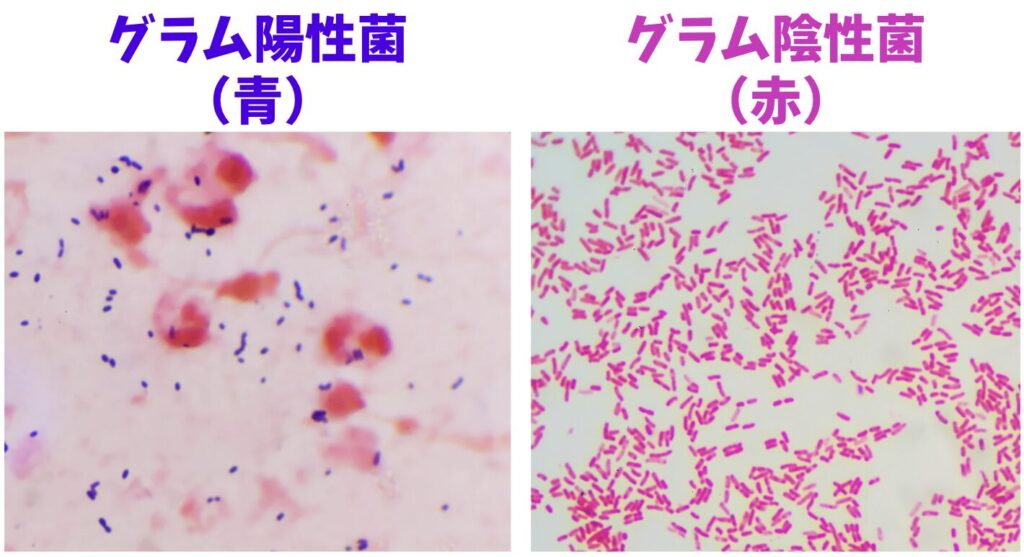

グラム染色

グラム(Gram)染色は細菌を分類するうえで最も一般的な染色で一部の真菌も染まります。

染まる色によってグラム陽性(青)とグラム陰性(赤)に分けます。

酵母様真菌は大体グラム陽性(青)ですが、糸状菌は淡染・不均一・陰性寄りなど、ばらつきがあります。

アスペルギルスなどはやはり、グロコットなどの染色の方が有効です。

グラム染色の原理

- クリスタル紫で陽性菌も陰性菌も青っぽく染まる

- ルゴールとクリスタル紫が合体して複合体をつくる

- 脂質が多く細胞壁が薄い陰性菌の細胞壁だけアセトンで壊れて、色素の複合体が出ていく

- 色素が入ってないグラム陰性菌にだけサフラニンOが入って赤く染まる

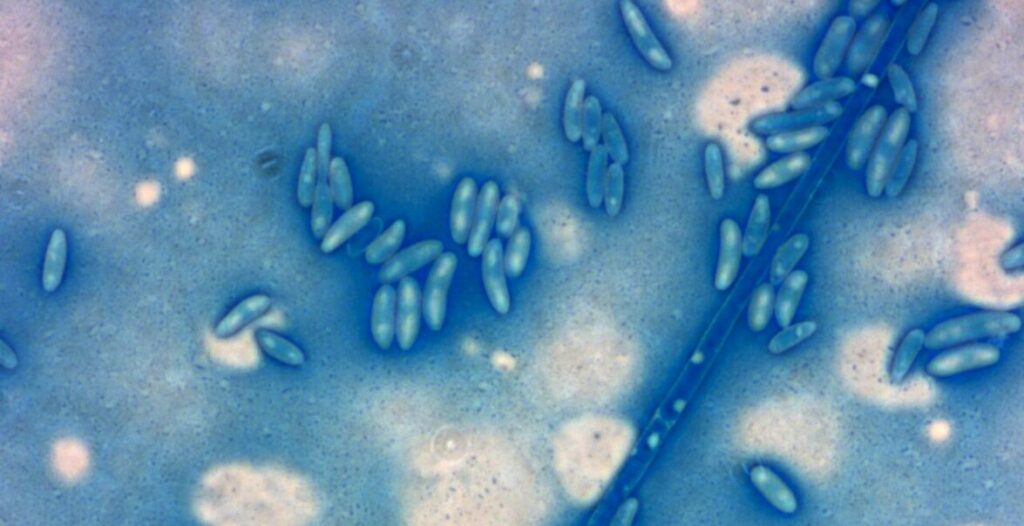

ラクトフェノール・コットン青染色

ラクトフェノール・コットン青(Lactophenol cotton blue)染色は培養した真菌を染める染色法。

すでに色が付いている黒色真菌などには向かない。

ラクトフェノール・コットン青の試薬と原理

- フェノール

殺菌作用と細胞溶解酵素の不活性化 - 乳酸

防腐剤 - グリセロール

乾燥を防ぐ - コットン青

細胞壁のキチンを青に呈色

ベストのカルミン染色

ベストのカルミン(Bestのcarmine)染色は主にグリコーゲンを染める染色。

記載されている本があまり無く情報が少ないですが、クリプトコッカスが染まるとされます。