知らない人は国試がヤバい! HE染色とヘマトキシリンとPTAH染色

この記事ではHE染色を徹底解説!

この染色は基礎中の基礎だから確実に覚えよう!

- 国家試験に合格したい

- 点数を上げたい人

- 模試でも点数を取りたい人

- ヘマトキシリンの特徴が分からない人

- HE染色の特徴が分からない人

- PTAH染色が分からない人

HE染色とは組織の【一般染色】のこと

HE染色は組織を見るときにまず染める染色です。

HE染色を基本として他の必要な染色を追加して行います。

このような一番最初に染める染色は【一般染色】とも呼ばれ、検体によって一般染色は変化します。

- 【組織】 HE染色

- 【細胞診】 Papanicolaou染色

- 【血液】 Giemsa染色

一般染色以外の染色は【特殊染色】と呼ばれます。

例えばPAS染色やAlcian blue染色などです。

検体が【組織】や【細胞診】の場合、Giemsa染色は特殊染色になります。

今回は組織の一般染色のHE染色について解説していきます。

HE染色はヘマトキシリンとエオジンを使う

HE染色の【H】と【E】は以下の色素の頭文字をとったものです。

- H:ヘマトキシリン

- E:エオジン

この2つを使うため、HE染色の正式名称はヘマトキシリン・エオジン染色です。

略してHE染色と呼分のが一般的です。

それぞれの色素の特徴を知るのが点数アップの鍵です。

ここからヘマトキシリンとエオジンの特徴を解説します。

ヘマトキシリンで覚える6つの重要事項

ヘマトキシリンには絶対覚えないといけないものが6つあります。

- 各ヘマトキシリンの種類と組成

- 原理

- 進行性と退行性と分別

- 色出しはアルカリ溶液で青色にすること

- ヘマトキシリンで染まるもの7つ

❶ヘマトキシリンは6種類ある

ヘマトキシリンの種類は以下の6つです。

各染色で覚えることも書いてあるのでそこだけ覚えてください。

- マイヤー

【覚えること】- 組成

- 進行性であること

- カラッチ

【覚えること】- 組成

- 退行性であること

- ギル

【覚えること】- 組成

- 退行性であること

- ハリス

【覚えること】- 水銀を含むこと

- 退行性であること

- リリー・マイヤー

【覚えること】- 進行性であること

- デラフィールド

【覚えること】- 退行性であること

各ヘマトキシリン液の組成と覚え方

組成というのは”含まれているもの”のことで、それを覚える必要があります。

「ヘマトキシリンとヘマトキシリン液の違いは何?と聞かれることがあります。

- ヘマトキシリン=色素の名前

- ヘマトキシリン液=ヘマトキシリンと色んなものを含んだ液

ヘマトキシリン単体で働くことができないため、いろんなものを混ぜ合わせた水溶液にすることで染色液として使えます。

組成を覚えないといけない液は以下の4つです。

- マイヤー

- カラッチ

- ギル

- ハリス

❶〜❸は全ての組成を覚えましょう。

❹ハリスは水銀だけ覚えれてください。

覚え方はゴロがおすすめ!

ヘマトキシリン液の組成の役割

各組成が何の役割を果たすかも出題されます。

必ず覚えてください。

- ヨウ素酸ナトリウム

酸化剤 - カリウムミョウバン、硫酸アルミニウム

媒染剤 - 抱水クロラール

防腐剤 - 結晶性クエン酸

pHを酸性にする(pH調整剤) - グリセリン、エチレングリコール

保存剤、酸化防止剤

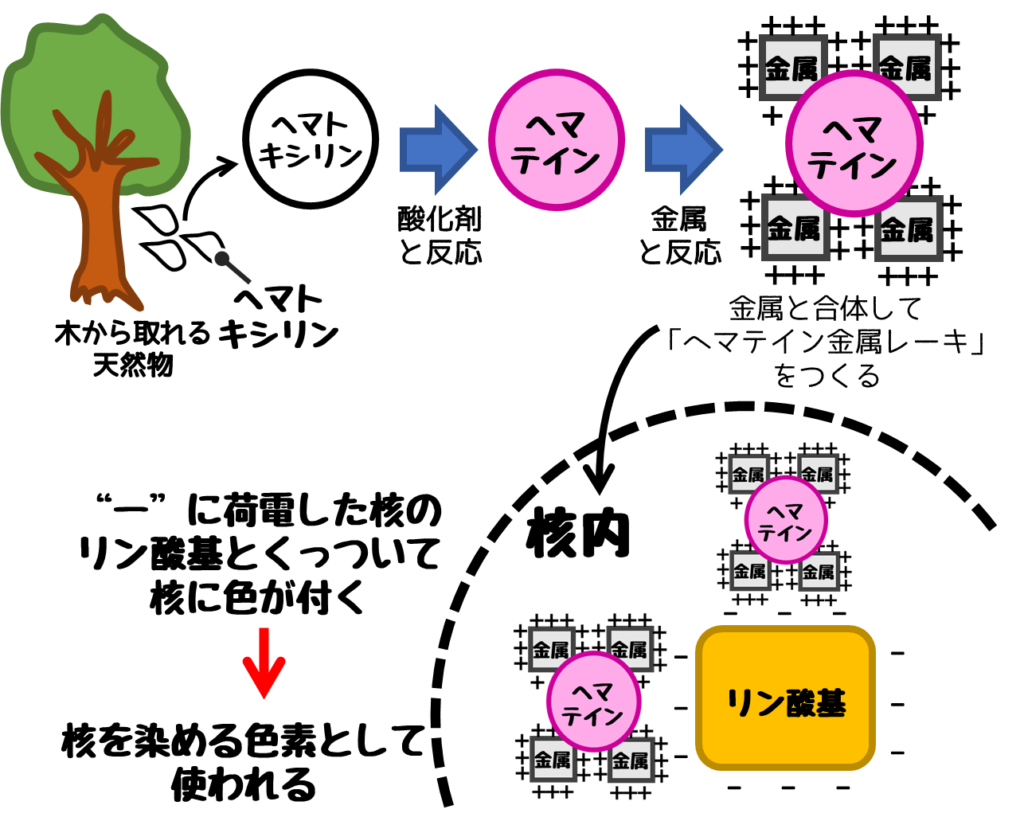

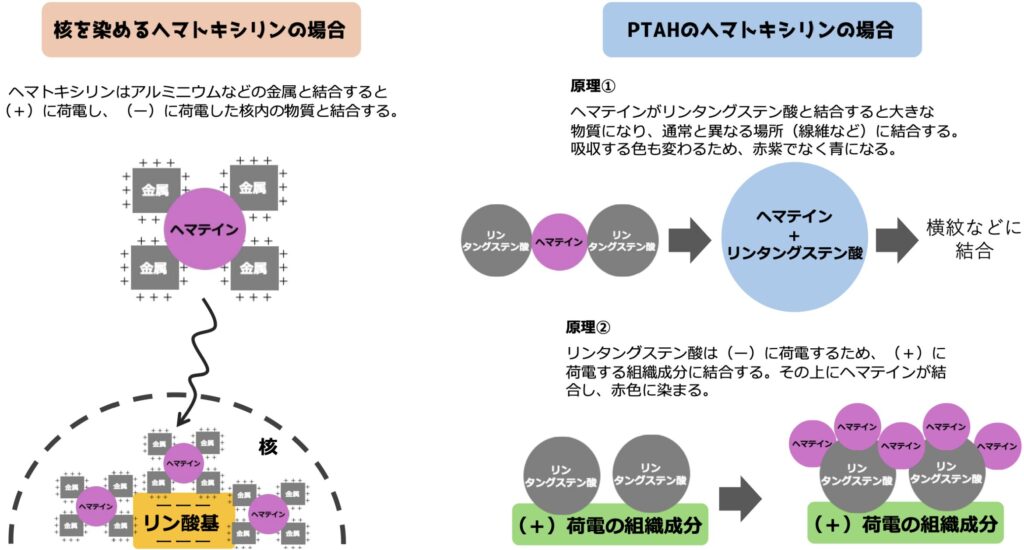

❷ヘマトキシリンの特性と染色原理

ヘマトキシリンの特性と染色原理を理解すると組成が覚えやすい!

イラストで理解していこう!

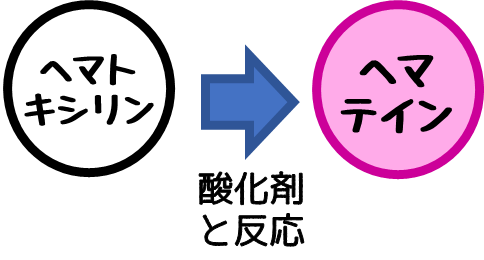

- 白色〜淡黄色の天然物

- 酸化剤と反応してヘマテインに変化

- 媒染剤と結合してレーキを形成

- 核内のリン酸基と結合(染色)

ポイント❶

ヘマトキシリンは白色〜淡黄色の天然物

ヘマトキシリンはアカミノキという木から取れる天然物です。

抽出時点では白色〜淡黄色で染色能力がありません。

ポイント❷

酸化剤と反応して赤色のヘマテインに変化

酸化剤と反応させるとヘマテインになって色が付きます。

つまり、酸化剤が必要になります。

ヨウ素酸ナトリウム

このヘマテインも染色能力は無いことに注意してください。

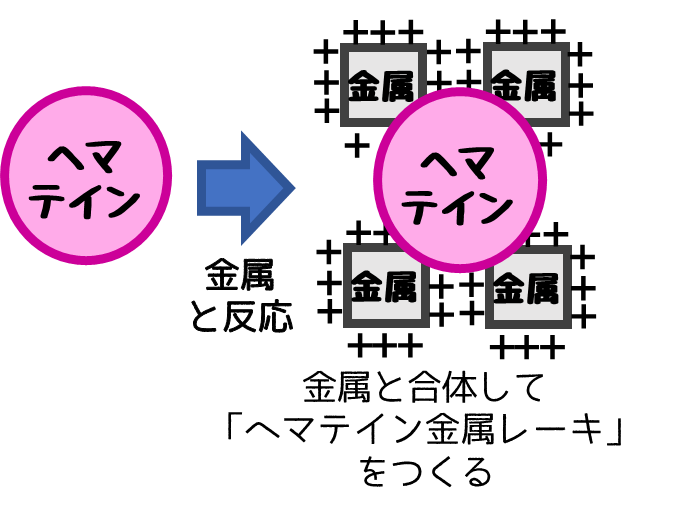

ポイント❸

ヘマテインに媒染剤を結合させてレーキを形成

染色性を得るためには金属(媒染剤)と反応させる必要があります。

この金属と合体したものを、以下のように呼ばれます。

- ヘマテイン金属レーキ

- ヘマテインアルミニウムラック

このためヘマトキシリン液には金属を入れる必要があります。

- マイヤー

カリウムミョウバン - カラッチ

カリウムミョウバン - ギル

硫酸アルミニウム

ここで染色性のある塩基性色素になります。

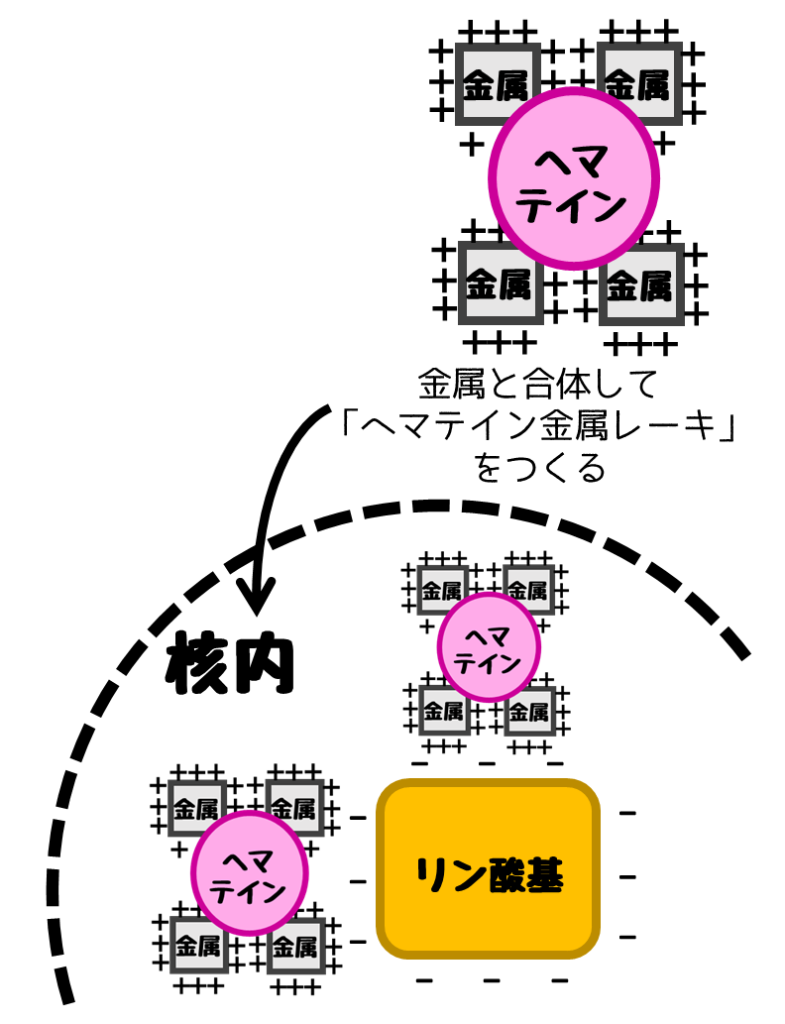

ポイント❹

ヘマテイン金属レーキが核内のリン酸基と結合(染色)

ヘマテイン金属レーキは正(+)に荷電しています。

核内の核酸はリン酸基を持つため負(-)に荷電しています。

この(+)のヘマテイン金属レーキが(ー)の核酸に結合し、ヘマトキシリンで核が染まります。

全体の流れをまとめてみましょう。

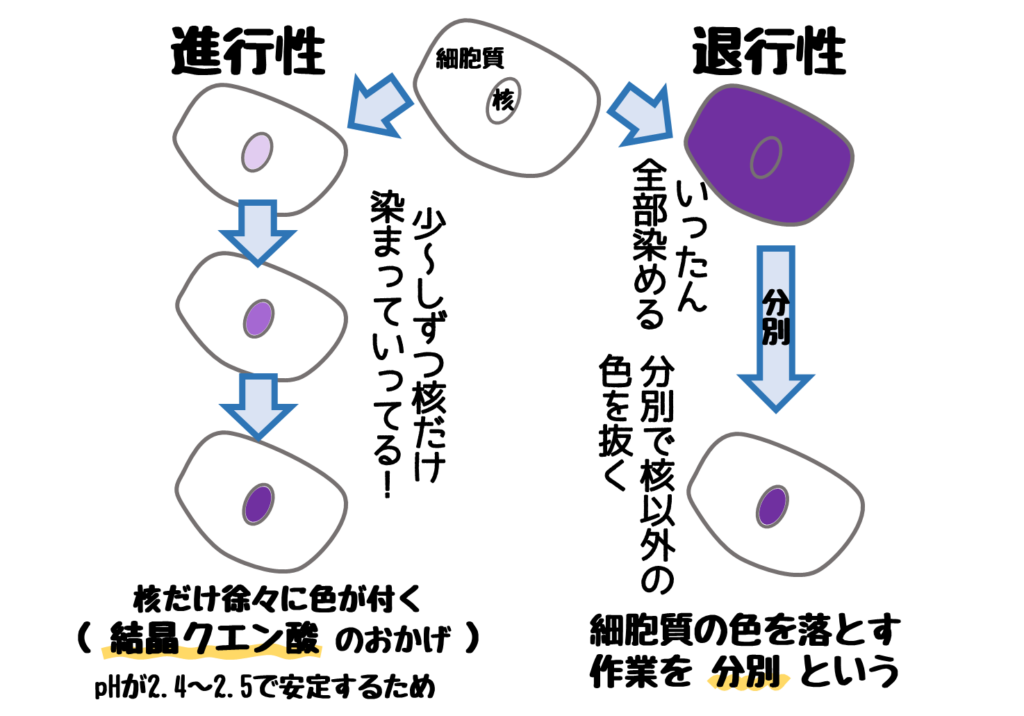

❸進行性と退行性の違いはpHと分別の必要性

ヘマトキシリン液のpHは2.5または3.0の酸性です。

pH2.5の場合は進行性になり

pH3.0の場合は退行性になります。

進行性と退行性は分別の必要性にも違いがあります。

- 進行性 → 分別がいらない

- 退行性 → 分別が必要

- 進行性(pH2.5)

分別の必要なし- マイヤー

- リリー・マイヤー

- 退行性(pH3.0)

分別が必要- カラッチ

- ギル

- ハリス

- デラフィールド

核や本来染まるべきではない部分に染まった色を落とす作業のこと。

ヘマトキシリンの場合は主に、細胞質のヘマトキシリンを落とす。

ヘマトキシリンの場合、塩酸アルコールで行う

クエン酸でpHを下げると進行性になる

元々ヘマトキシリン液は酸性ですが、より酸性にすると進行性になります。

より酸性にするために酸を入れます。

それがマイヤーに含まれる結晶性クエン酸です。

クエン酸の効果によりpH2,5付近になり、このpHでは核のみが選択的に染まります。

この核のみが選択的に染まることを進行性と呼びます。

核以外の部分が染まらないため分別の必要がありません。

一方、退行性にはクエン酸がなくpHが3.0付近になるため、選択性が無く核も細胞質も全部染まります。

細胞質に染まったヘマトキシリンは分別で取り除きます。

❹【色出し】はアルカリ溶液で青色にすること

ヘマトキシリン液は赤紫色です。

細胞質はエオジンで赤っぽい色にするため、このままでは見づらい。

そのため核を青紫にする必要があり、その作業を色出しと呼びます。

水道水やアンモニア水などのアルカリ性液に入れることで核が赤紫から青紫になります。

- 赤紫から青紫にすること

- アルカリ性液を使う

- 水道水

流水は5分から10分、温水は2分から5分 - アンモニア水

標本を数回上下 - PBS

標本を数回上下

- 水道水

❺ヘマトキシリンで染まるもの7つ

ヘマトキシリンで染まるものは以下のように呼ばれます。

- ヘマトキシリン好性

- 好塩基性

ヘマトキシリンが塩基性色素なため。

問題で、

「ヘマトキシリン好性のものは?」

「好塩基性に染まるものは?」

などが出たら以下の7つを選択してください。

- 胃主細胞

- 膵腺房細胞

- 形質細胞

- 軟骨基質

- 真菌

- 細菌

- 石灰化小体

エオジンで細胞質を染める

HE染色のEはエオジンで、この色素は細胞質を染めます。

- 細胞質を染める

- 酸性色素

- エタノールベースの溶液

- 酢酸を加える

細胞質以外にも以下のものが染まります。

- 線維

- 角質層(角化細胞)

- パネート細胞の顆粒

- 好酸球

- 赤血球

- 胃壁細胞

- ランゲルハンス島A細胞

- 近位尿細管

HE染色に関連する過去問で演習しよう!

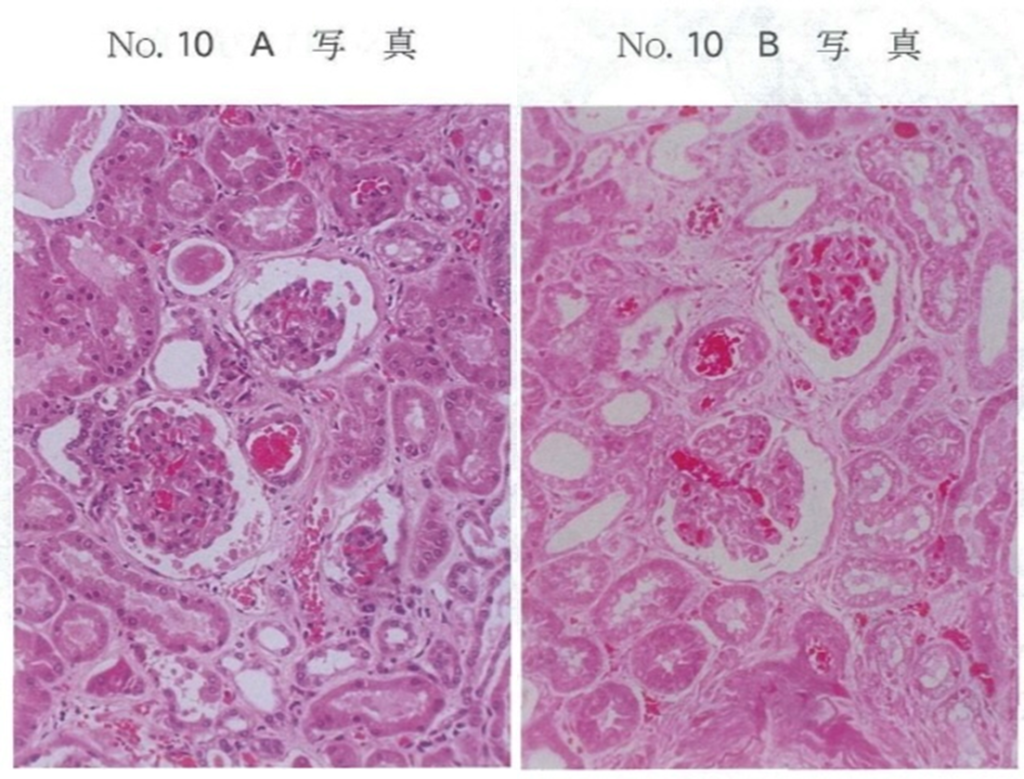

53回臨床検査技師国家試験

午後問題89

H-E染色標本(別冊No10A, B)を別に示す。

Aと比較するとBは標本作製過程で不良な点がある。

原因となるのはどれか。

1.染色液

2.水洗

3.分別

4.脱水

5.透徹

- 答えはここをクリック

-

1.染色液

画像左は核がヘマトキシリンで染まり、右は核が見えない。

つまりヘマトキシリンの染色工程が飛ばされたか、液に問題があるかが分かる。

2~5はヘマトキシリンの核染色が消失する原因にはならない。

リンタングステン酸ヘマトキシリン(PTAH)染色

ヘマトキシリンに合わせてPTAH染色の重要事項も覚えよう!

PTAHとは【リンタングステン酸ヘマトキシリン】のこと

PTAH(リンタングステン酸ヘマトキシリン)は酸化させたヘマトキシリン(ヘマテイン)とリンタングステン酸を使う染色。

核を染める場合のヘマトキシリン液には硫酸アルミニウムやカリウミョウバンなど(+)に荷電する金属の媒染剤と結合させ、(ー)に荷電する核酸に結合させる。

リンタングステン酸はこの金属の代わり媒染剤として使い、上記の金属と違い(ー)に荷電するため通常のヘマトキシリンと異なる染色態度になる。

リンタングステン酸の性質によりPTAHは青と赤に染まる2種類の原理を持ちます。

- リンタングステン酸とヘマテインの錯体(結合したもの)が異なる吸収スペクトルを示し青色になる。

- 正荷電のリンタングステン酸が陰性荷電の組織成分に結合し、そこにヘマテインが結合して赤色になる。

このようにヘマトキシリンがリンタングステン酸と合体することで通常とは異なる染まり方をします。

PTAH染色は染まるものを覚えよう

- 青紫に染まるもの

- 線維素(フィブリン)

- 横紋筋の横紋

- 平滑筋

- 神経膠線維

- 核

- 赤褐色に染まるもの

- 膠原線維

- 神経細胞

- 播種性血管内凝固(DIC)

- 血栓症

- リウマチ性疾患

- 横紋筋肉腫

- 脳腫瘍(神経膠細胞)

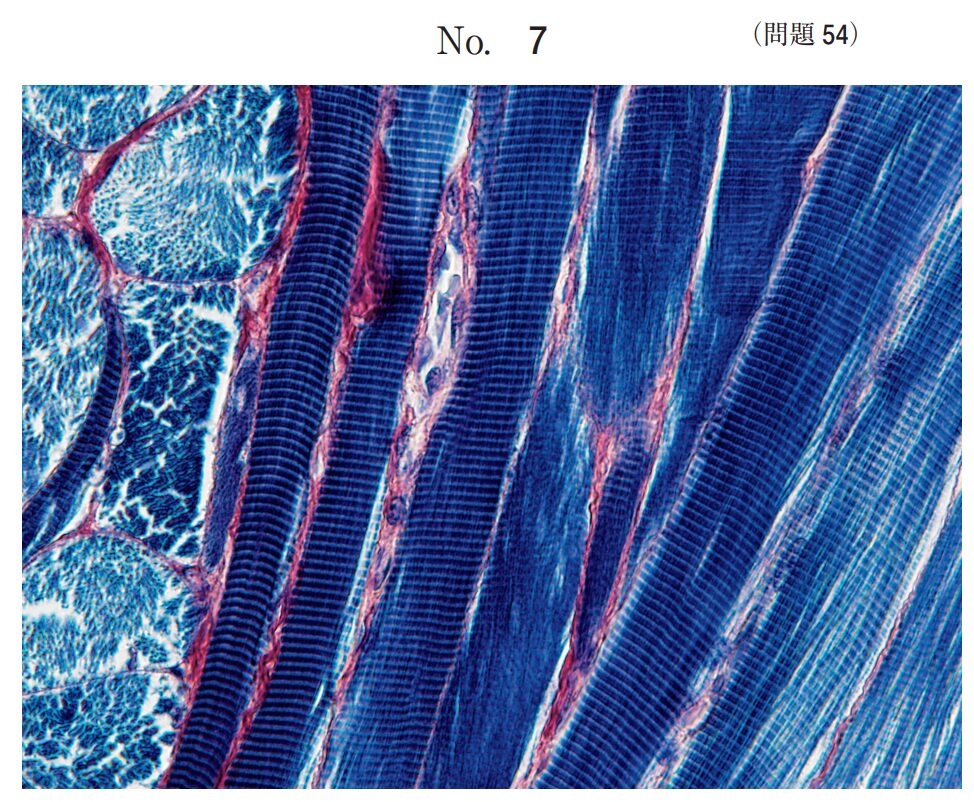

PTAHの確認問題を解こう!

第62回臨床検査技師国家試験問題

午前54

舌組織の染色標本(別冊No. 7)を別に示す。

染色法はどれか。

1.azan 染色

2.PTAH 染色

3.Giemsa 染色

4.Masson trichrome 染色

5.elastica van Gieson 染色

- 答えはここをクリック

-

答え:2

問題文に【舌】があり、舌は横紋筋で構成される。

画像は横紋が青く染まっており、PTAHであることが分かる。