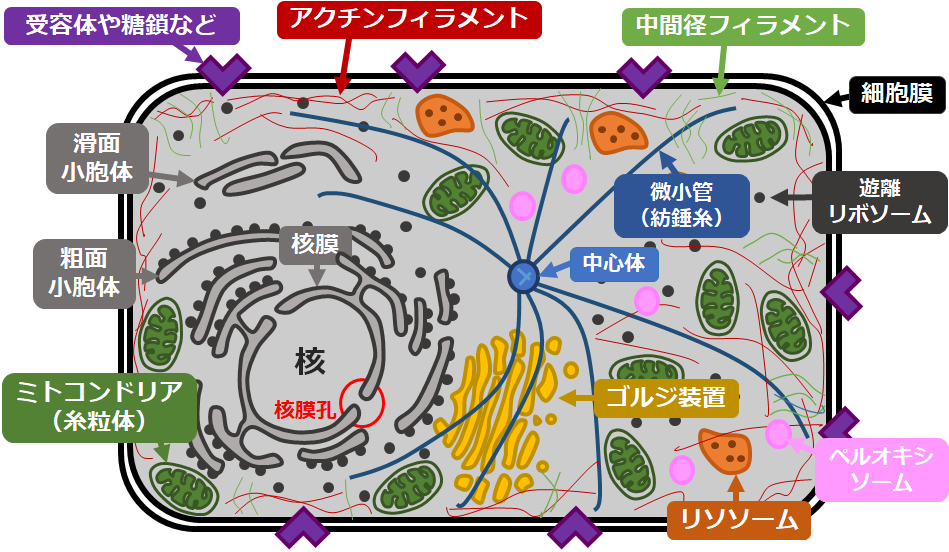

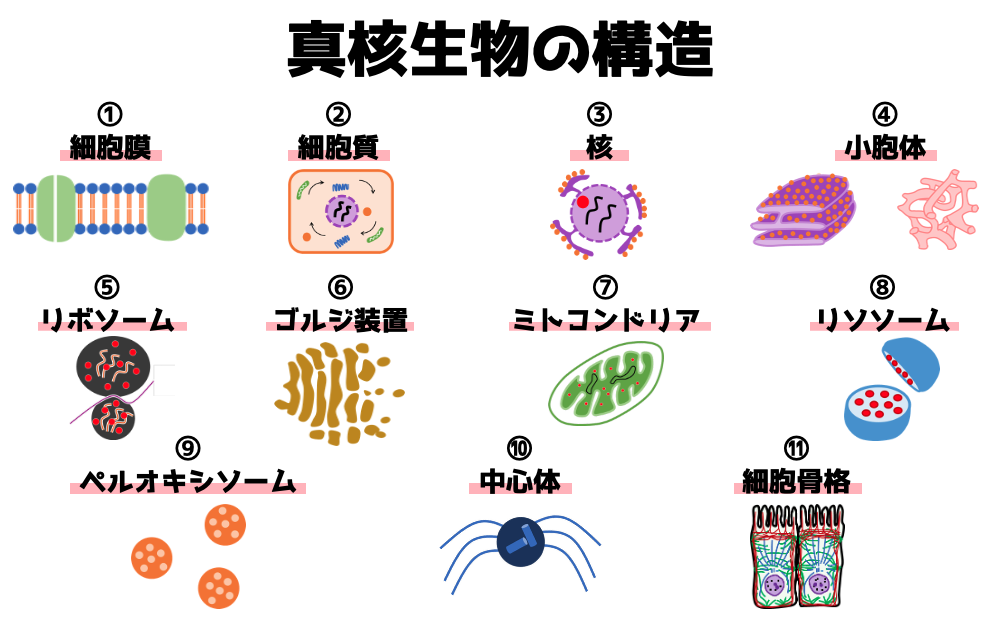

【真核細胞の構造と機能】細胞膜・細胞質・細胞骨格・細胞小器官の構造・はたらきを分かりやすくイラストと一覧表で解説!

真核細胞の構造には❶細胞膜❷細胞質❸核❹小胞体❺リボソーム❻ゴルジ装置❼ミトコンドリア❽リソソーム❾ペルオキシソーム❿中心体⓫細胞骨格などがあります

これらには数が多いにも関わらず特有の構造やはたらきがあり、非常に厄介に感じているのではないでしょうか。

それぞれが特徴的であるがゆえに試験にもよく出されます。

この記事ではそれぞれの機能や構造の違いを表やイラストで解説しているため、一瞬で理解できます。

ここで細胞の構造と機能をマスターして試験を突破してください。

| 細胞の構造 | 膜構造 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 細胞膜 | 一重膜 | 細胞内外の物質調整 |

| 核 | 二重膜 | DNAの保持や転写 |

| 粗面小胞体 | 一重膜 | タンパク合成 |

| 滑面小胞体 | 一重膜 | 脂質合成と解毒 |

| リボソーム | なし | タンパク合成 |

| ゴルジ装置 | 一重膜 | タンパク修飾・分泌 |

| ミトコンドリア | 二重膜 | ATP産生 |

| リソソーム | 一重膜 | 異物の分解・消化 |

| ペルオキシソーム | 一重膜 | 過酸化水素分解 |

| 中心体 | なし | 細胞分裂 |

| 細胞骨格 | なし | 細胞形態保持、細胞移動 |

真核細胞の全体的な構造

細胞全体を見るとこのように複雑な構造をしています。

このままでは覚えにくいので1つずつ分解してみましょう。

ここからこの1つ1つの特徴や構造を理解してきます。

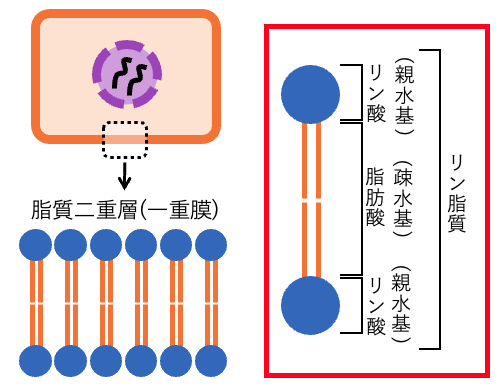

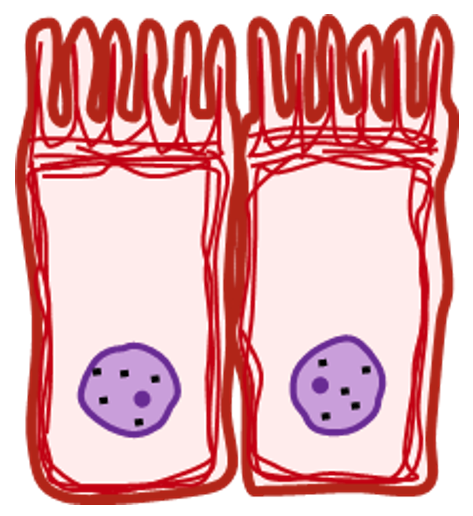

細胞膜|脂質二重層でできた壁

細胞は上イラストのようにリン酸と脂肪酸が向かい合って二重の層構造を作っています。

この構造は脂質二重層と呼ばれます。

似た言葉に【二重膜】というものがありますが、これはこの二重層がもう1つあるものです。

つまり、脂質二重層が1つしかない細胞膜は一重膜という概念になります。

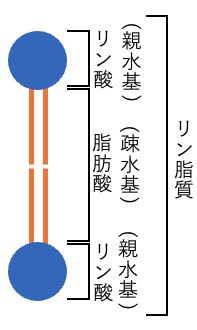

リン脂質の構造に着目してください。

外側に親水基のリン酸、内側に疎水基の脂肪酸があり、脂肪酸が向かい合った状態になっています。

親水というのは水になじむという意味で、疎水は水になじまないという意味です。

細胞や組織には水が多く存在しているため、外側に親水基があることで水に溶けやすくり存在しやすくなっています。

内側に疎水基があるのは物質のやり取りをしにくくするためです。

細胞内には容易に外に出てほしくないもの、細胞外には容易に中に入ってほしくないものがあります。

それらは水に溶けていることが多く、内側の疎水基で弾かれることになります。

こうすることで内外の物質の行き来が行いにくくなっています。

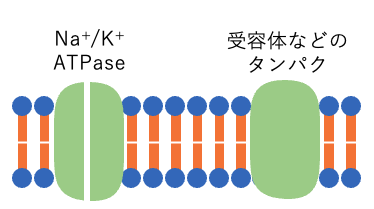

では、水に溶けた物質が細胞内外を行き来できないかというとそうではありません。

細胞膜には上イラストのように様々なタンパクが埋まっています。

このタンパクは膜タンパクと呼ばれ、いろんな物質は膜タンパクを通じて行き来します。

膜タンパクは埋まっていると言いましたが、このタンパクを含む細胞膜は常に動き続けおり、その状態を【流動モザイクモデル】と呼びます。

免疫染色で膜が染まる場合はこの膜に埋まっているタンパクを見ています。

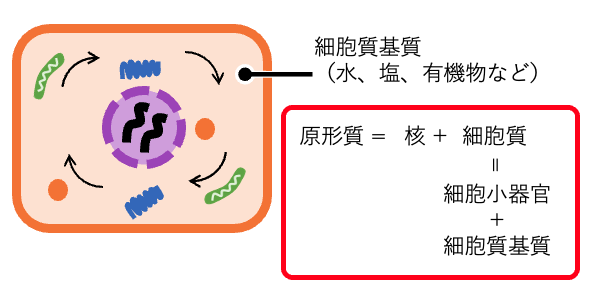

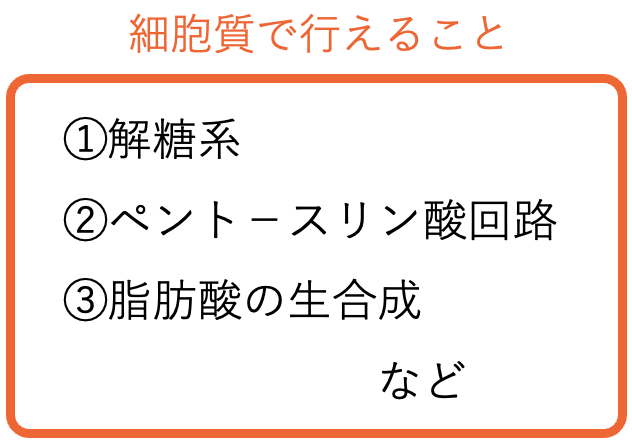

細胞質|細胞内の核以外の部分

細胞膜の内側には核と細胞質があります。

細胞質は細胞小器官と細胞質基質を合わせた核以外の部分全てを指します。

細胞質基質とは水、塩、有機化合物などが含まれる無構造な部分です。

また、核と細胞質を合わせたものは原形質と呼びます。

この原形質は一定方向に動いており、それを原形質流動と呼びます。

この現象は生きた細胞のみに見られる現象です。

この細胞質では❶解糖系❷ペントースリン酸回路❸脂肪酸の合成などが行われます。

❶解糖系❷ペント-スリン酸回路❸脂肪酸の生合成

などが行われる

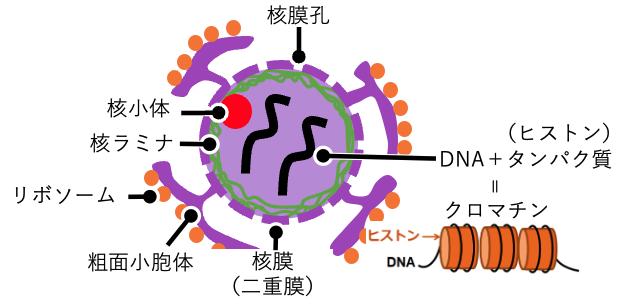

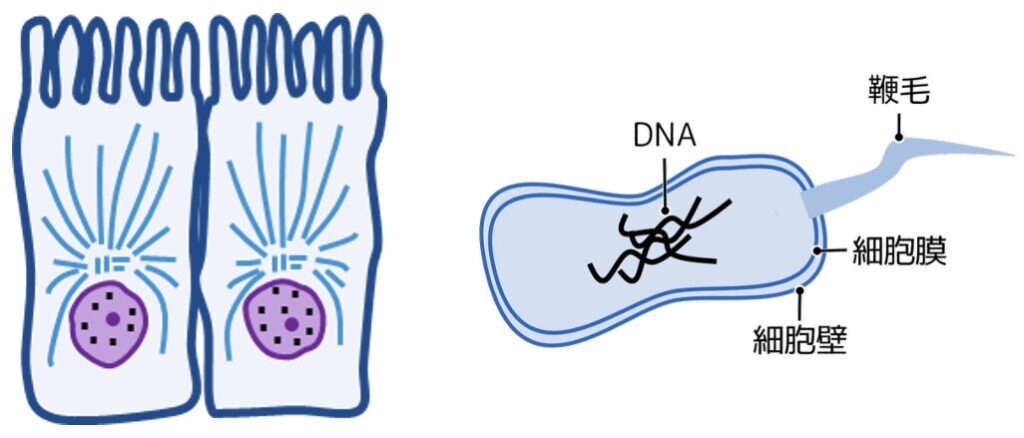

核|真核細胞には核がある

真核細胞には核膜に囲まれた核という構造があります。

この構造は細菌などの原核細胞にはありません。

核膜は細胞膜と違い二重膜構造で、核膜孔という孔があいています。

また、核膜は小胞体(粗面・滑面)と繋がっている(連続性がある)のも特徴的です。

核膜の内側にはタイプⅤ中間径フィラメントの3種類のラミン(A,B,C)からなる核ラミナが存在しており、核膜の補強や細胞分裂などに関与しています。

また、転写などに関与する

❶DNAポリメラーゼ

❷RNAポリメラーゼ

❸ヘリカーゼ

などの酵素が含まれています。

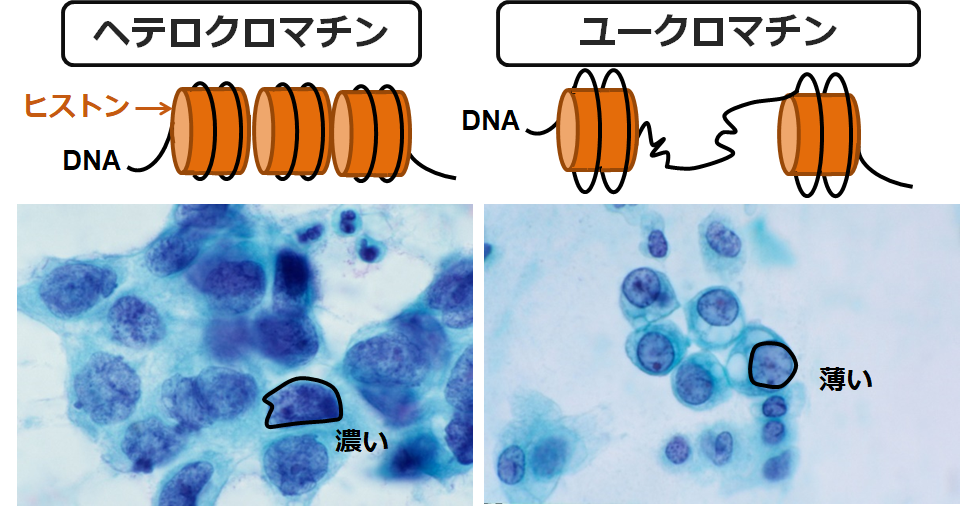

核内にはクロマチンが存在する

核内にはクロマチン(DNAがヒストンに巻き付いた構造)や核小体が見られます。

クロマチンには❶ヘテロクロマチン❷ユークロマチンの2種類が存在し、ヘマトキシリンで染めると❶は濃くみえ、❷は薄く見えることが多いです。

構造的には❶ヘテロクロマチンは凝集した状態で❷ユークロマチンは緩い状態であるとされています。

❷の場合は転写因子が結合しやすい状態で、転写が活発な細胞に多いとされています。

つまり粘液などを分泌する腺細胞と分泌しない重層扁平上皮細胞を比べた時、前者の方がユークロマチンが多いため薄く見えることになります。

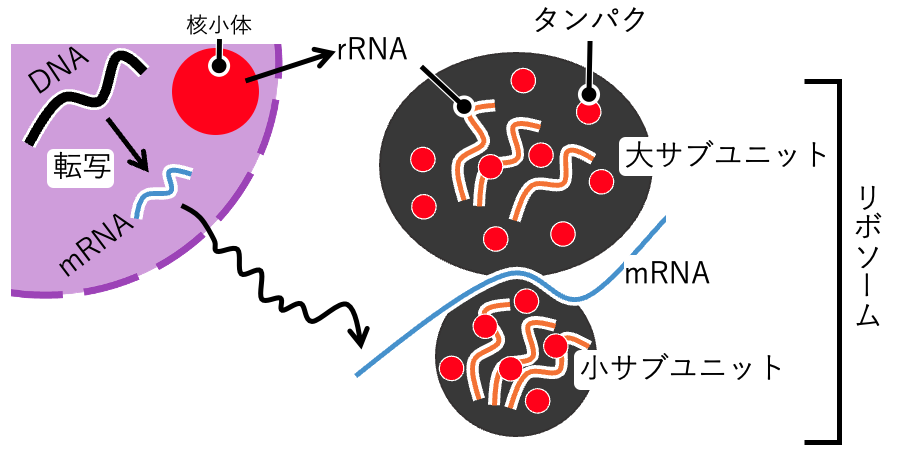

核小体はリボソームをつくる

核内には核小体も存在します。

核小体はrRNA(リボソームRNA)とタンパクからできており、リボソームの原料を作ります。

また、RNAポリメラーゼ I が含まれており、45SRNA(rRNAの前駆体)を転写します。

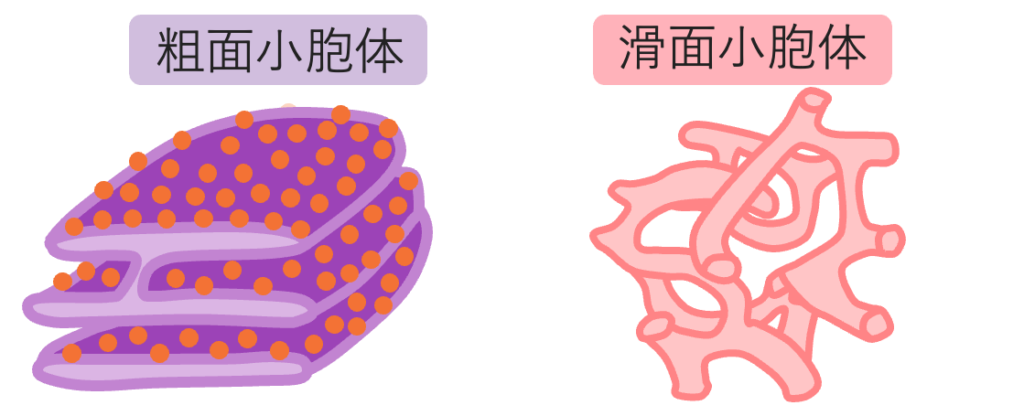

小胞体|粗面小胞体と滑面小胞体

核膜から連続する小胞体には粗面小胞体と滑面小胞体の2種類があります。

どちらも一重膜構造です。

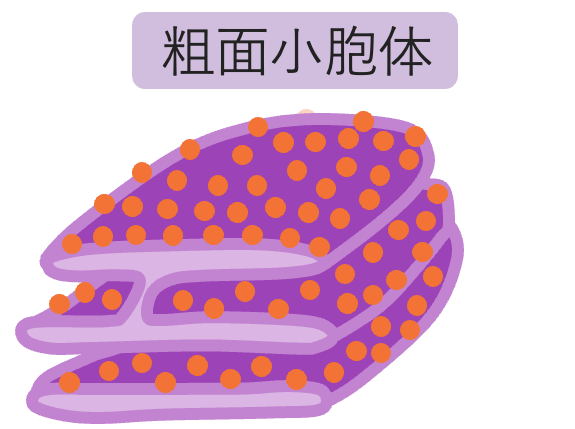

粗面小胞体はリボソームが付着する細胞小器官

粗面小胞体は表面にリボソームが付着し、粗く(あらく)見えることから粗面と呼ばれます。

タンパクを合成するリボソームが結合しているため、粗面小胞体の主な働きもリボソームと同じタンパク合成とされることが多いです。

粗面小胞体が多い細胞はHE染色で好塩基性に染まり、形質細胞、神経細胞(ニッスル小体)、胃主細胞、膵外分泌細胞で顕著に見られます。

粗面小胞体は表面が滑らかで多様な機能を持つ

滑面小胞体はリボソームが付着していないため表面が滑らかなため滑面と呼ばれます。

この細胞小器官は脂質やステロイドホルモン合成、カルシウムイオンの貯蔵、解毒などを行います。

筋組織に見られる筋小胞体は特殊な滑面小胞体で、カルシウムの貯蔵と放出を行っています。

リボソーム|タンパク質をつくる

リボソームは核で合成されたmRNAの情報をもとにタンパク質を合成する細胞小器官です。

膜構造がなく、rRNAとタンパクの塊の大小のサブユニットからなり、雪だるまをひっくり返したような形をしています。

粗面小胞体に結合している膜結合リボソームと結合していない遊離リボソームが存在します。

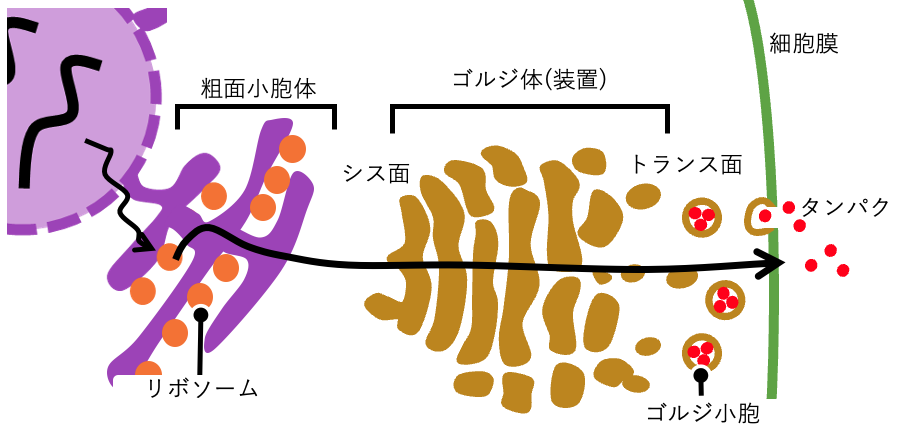

ゴルジ装置|タンパク修飾する

ゴルジはゴルジ装置やゴルジ体とも呼ばれ、タンパクの修飾や分泌を行う細胞小器官。

一重膜構造をもち、タンパクが入る側をシス面、出る側をトランス面と呼びます。

リボソームで合成されたタンパクはゴルジ体を通過する中で、リン酸化やグリコシル化などの修飾が行われ、膜(ゴルジ小胞)に包んで細胞内外に分泌します。

リソソームやメラノソーム(メラニン合成する細胞小器官)の形成にも関与します。

ゴルジ体の領域は染色されにくく、形質細胞の核周明庭部分として有名です。

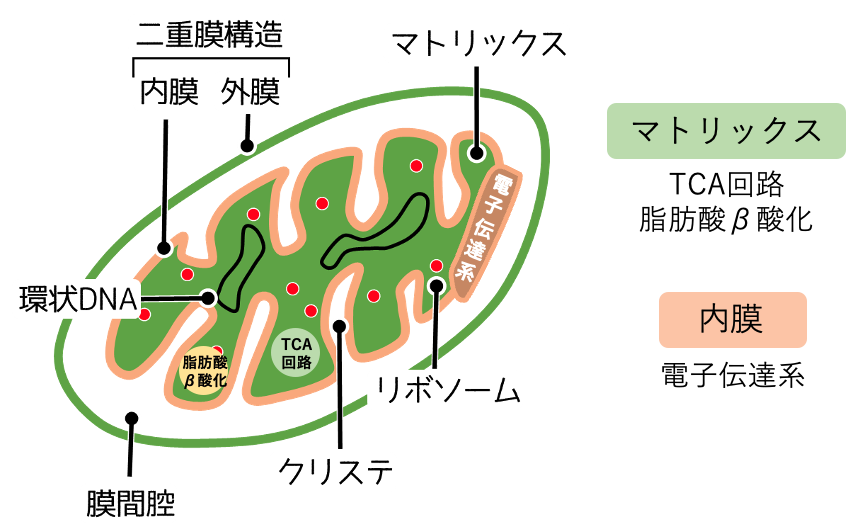

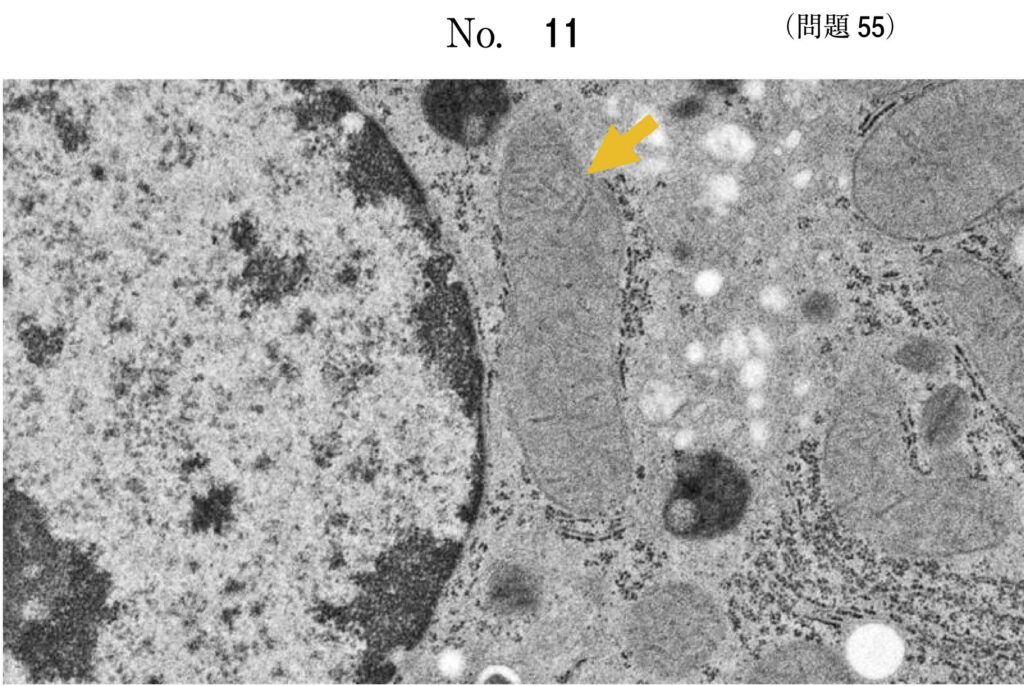

ミトコンドリア|エネルギーを産生する

ミトコンドリアが特徴的な構造を持つ細胞小器官です。

内膜と外膜の二重膜構造を持ち、内膜と外膜の間は膜間腔、内膜の内側はマトリックスと呼ばれます。

内膜では電子伝達系、マトリックスではTCA回路や脂肪酸のβ酸化が行われるため、それらに関与するシトクロムオキシダーゼなどの酵素を持ちます。

TCA回路や電子伝達系を介して多くのATP(エネルギー)を産生することができます。

また、ミトコンドリア独自のDNA(環状)とリボソームを持ち、必要なタンパクを合成や分裂を独自に行うことができます。

【ミトコンドリアが多い組織】

ミトコンドリアが多いと好酸性(顆粒状)に染まります。

- 肝臓

- (近位)尿細管

- 外分泌腺線状部

など

【ミトコンドリアが無い細胞】

赤血球はミトコンドリアをもちません。

ミトコンドリアは酸素を使ってATPを作ります。

赤血球は酸素を運びます。

ミトコンドリアがあると運ぶ荷物の酸素を消費してしまうので持っていません。

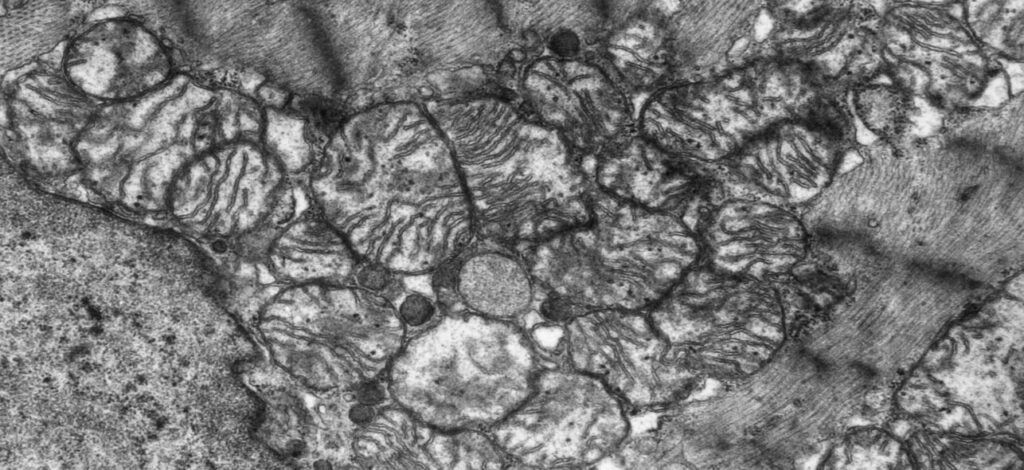

ミトコンドリアは電子顕微鏡写真もよく出てきます。

下のシマシマに見える部分がミトコンドリアです。

ミトコンドリアはアポトーシスにも関与する

ミトコンドリの膜間腔にはアポトーシスを引き起こすシトクロムCなどのタンパクが存在します。

ミトコンドリア膜はBcl-2やBcl-xLなどが存在し、シトクロムCなどの内容物の流出を防いでいます。

Bcl-2は濾胞性リンパ腫の融合遺伝子が有名で、IGHとBcl-2融合遺伝子(IGH::Bcl-2(t(14;18))が生じ、アポトーシスが起きづらくなったことでがん細胞が生存しやすくなっています。

逆にBadやBaxとなどのタンパクはミトコンドリア膜電位を低下させ、アポトーシスを促進します。

ミトコンドリアから放出されたシトクロムCはカスパーゼを活性化し、アポトーシスを引き起こします。

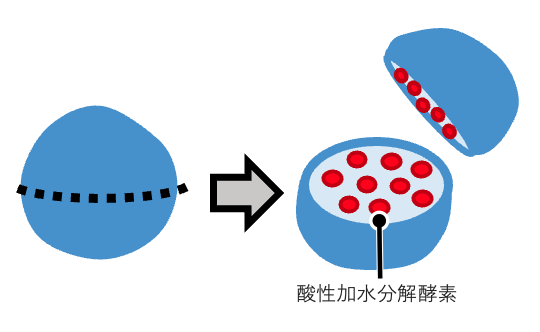

リソソーム|異物を分解する

リソソームは一重膜構造の細胞小器官です。

細胞内に多数の酸性加水分解酵素(プロテアーゼ、グリコシダーゼ、リパーゼ、ホスファターゼなど)を含み、異物の消化、処理を行います。

消化しきれない物質は残渣小体(リポフスチン)となって細胞内に蓄積し、萎縮が伴うものは褐色萎縮と呼ばれます。

- 心筋細胞

- 神経細胞

- 精嚢上皮細胞

など

リポフスチンは染色法も重要です。

リポフスチンを染める染色はこちら

ペルオキシソーム|活性酸素除去・脂肪酸酸化

ペルオキシソームは一重膜構造の細胞小器官です。

カタラーゼやオキシだーぜを含み、活性酸素除去や脂肪酸の酸化などを行います。

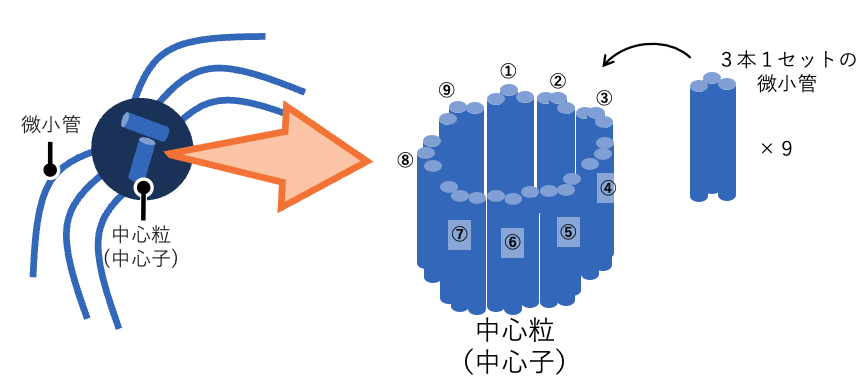

中心体|微小管からなり細胞分裂に関与

膜構造をもたない細胞小器官で、3本1セットの微小管が9つ集まってできた中心粒(中心子)2つがL字に交差した形で存在しています。

この中心体から別の微小管が伸び、細胞分裂時に紡錘体を形成します。

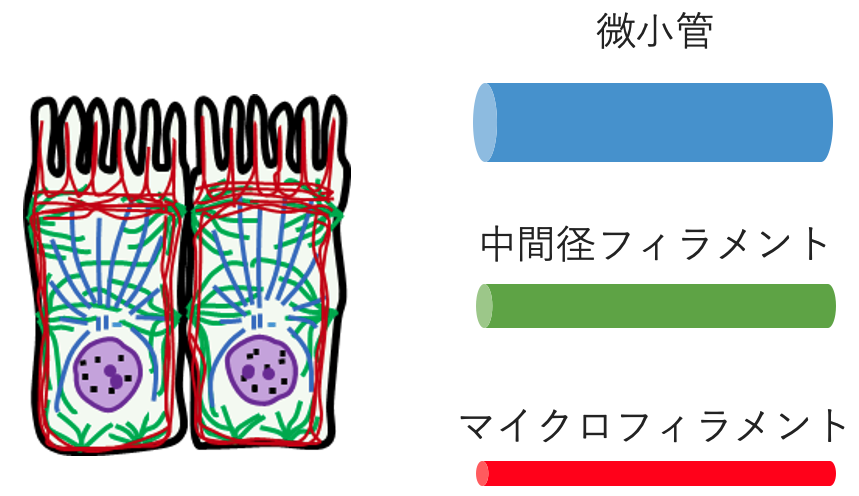

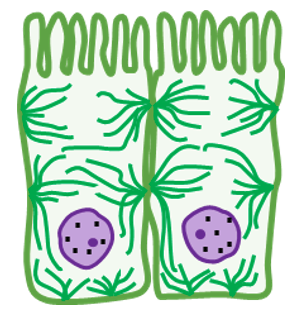

細胞骨格|微小管・中間径フィラメント・マイクロフィラメント

細胞内には線維状のタンパク質である細胞骨格が張り巡らされています。

大きく分けると❶微小管❷中間系フィラメント❸マイクロフィラメントの3種類があります。

微小管

微小管の直径は約24nmで細胞骨格の中ではもっとも太いです。

チューブリン(αチューブリンとβチューブリン)というタンパク質の二量体が積み重なり、中心がストローのような空洞になった線維です。

プラス端とマイナス端という方向性があり、主にプラス端でチューブリン二量体の会合(重合)が起こります。

この重合と脱重合には、アクチンのATPとは異なり、GTPという物質が関与しています。

一端が中心体に付着していることが多いです。

役割としては❶モータータンパクのレール❷細胞分裂❸線毛・鞭毛の構成などに関与します。

中間径フィラメント

中間径フィラメントは直径約10nmの線維です。

細胞形態の保持や隣接する細胞との接着時に使われます。

具体的にはデスモソーム結合やヘミデスモソーム結合時にカドヘリンやインテグリンを介して細胞同士を結合させます。

細胞によって種類が異なるのも特徴で、構造などによってTypeⅠ〜Ⅵに分類されます。

- 上皮細胞

ケラチン(TypeⅠ,Ⅱ) - 間葉系細胞

ビメンチン(TypeⅢ) - 筋系細胞

デスミン(TypeⅢ) - 星状膠細胞

グリアフィラメント(TypeⅢ)

グリア線維性酸性タンパク質;GFAP(TypeⅢ) - 神経細胞

ニューロフィラメント(TypeⅣ) - 核

ラミン(TypeⅤ) - 中枢神経幹細胞

ネスチン(TypeⅥ)

マイクロフィラメント

直径約8nmで細胞骨格の中で最も細い。

G-アクチンという球状のタンパク質が多数連なってできたF-アクチンという繊維がらせん状になった構造をしています。

G-アクチンにはATPが結合し、線維に組み込まれるとADPに加水分解され線維から解離します。

解離したG-アクチンはまたATPと結合し、線維に組み込まれます。

G-アクチンが解離する側はマイナス端、結合する側はプラス端と呼ばれ端と呼ばれ、明確な方向性があるとともに、解離と結合を繰り返してダイナミックに動きます。

そのため、❶原形質流動❷細胞の移動・収縮❸細胞分裂❹微絨毛の構成など、主に細胞の動きに関わる役割を担っています。

また、モータータンパクのミオシンと相互に作用して細胞小器官の移動や筋肉収縮なども行います。

細胞の構造の試験問題

56回午前問29

ミトコンドリアが反応の場となるのはどれか。 2 つ選べ。

1.解糖系

2.電子伝達系

3.脂肪酸β酸化

4.コレステロール生合成

5.ペントースリン酸回路

- 答えはここをクリック

-

2.電子伝達系

3.脂肪酸β酸化

61回午後問45

脂質の生合成に関与するのはどれか。

1.中心小体

2.Golgi 装置

3.滑面小胞体

4.ライソゾーム

5.ミトコンドリア

- 答えはここをクリック

-

3.滑面小胞体

62回午前問45

蛋白合成に関与するのはどれか。

1.中心小体

2.ゴルジ装置

3.リソソーム

4.リボソーム

5.ミトコンドリア

- 答えはここをクリック

-

4.リボソーム

63回午前問55

膵臓の透過型電子顕微鏡写真(別冊No. 11)を別に示す。

矢印で示すのはどれか。

1.核

2.核小体

3.滑面小胞体

4.ミトコンドリア

5.ゴルジ〈Golgi〉装置

- 答えはここをクリック

-

4.ミトコンドリア

64回午前問29

膜構造でないのはどれか。

1. 小胞体

2. リボソーム

3. エンドソーム

4. ミトコンドリア

5. ゴルジ〈Golgi〉装置

- 答えはここをクリック

-

2. リボソーム

64回午前問45

分泌物形成を行うのはどれか。

1.中心小体

2.滑面小胞体

3.リソソーム

4.ミトコンドリア

5.ゴルジ〈Golgi〉装置

- 答えはここをクリック

-

5.ゴルジ〈Golgi〉装置

66回午前問52

ATP を産生するのはどれか。

1.Golgi 装置

2.滑面小胞体

3.粗面小胞体

4.リボソーム

5.ミトコンドリア

- 答えはここをクリック

-

5.ミトコンドリア

68回午後問58

ミトコンドリアが存在しないのはどれか。

1.好中球

2.赤血球

3.形質細胞

4.リンパ球

5.マクロファージ

- 答えはここをクリック

-

2.赤血球

71回午後問48

細胞内小器官で正しいのはどれか。

1. 核は蛋白合成の場である。

2. 細胞膜は脂質単層の構造を持つ。

3. リボソームは蛋白分解の場である。

4. ゴルジ装置には電子伝達系が存在する。

5. ミトコンドリアは独自の遺伝情報を有する。

- 答えはここをクリック

-

5. ミトコンドリアは独自の遺伝情報を有する。