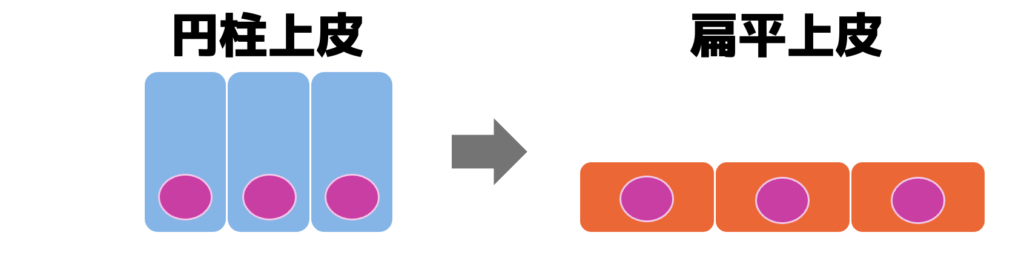

【イラスト解説】肥大・過形成・化生・再生・創傷治癒・萎縮・変性・壊死・アポトーシス

この記事では進行性病変と退行性病変の必須単語9種類をイラストで解説していきます!

試験に必須なのでイメージできるようにしてみてね。

進行性病変とは何かを守ろうして起きるもの

現在、「進行性病変」「退行性病変」と言う言葉は臨床検査技師の教科書(臨床検査学講座)からは削除されています。

ですが、この概念は知っておくと9つの単語が非常に理解しやすくなります。

進行性病変は【何かを守ろうとして起きるもの】というイメージが分かりやすいです。

進行性病変には以下の5つが含まれます。

- 肥大

- 過形成

- 化生

- 再生

- 創傷治癒

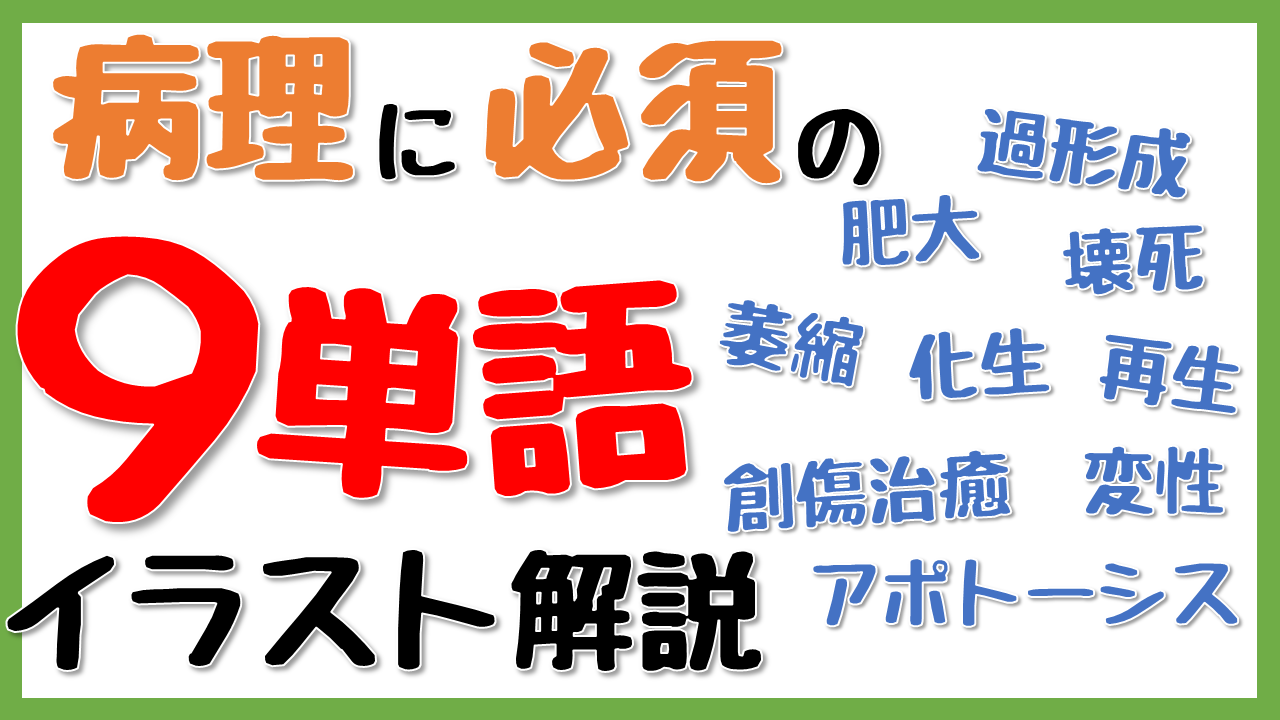

【肥大】細胞数は変わらず、大きさが変わる

一つ一つの細胞が大きくなることで組織が大きくなった状態。

つまり、細胞数は変わらず、大きさが変わる。

過剰な負担がかかった場合に生じる。

- 僧帽弁閉鎖不全症、高血圧などによる左室壁肥大

血流を保つために左室がいつもより頑張るため左室壁が肥大する。 - 腎摘出後に残存腎

片腎を摘出すると残った腎臓(残存腎)が頑張りすぎて大きくなる(肥大する)。これは代償性肥大と呼ぶ。 - 授乳期の乳腺

授乳期は乳汁をためる必要があるため乳腺が大きくなる(肥大する)。 - スポーツ選手、筋肉労働者などの心臓

過度に心臓へ負荷がかかることを続けるとそれに耐えられるよう心臓や筋肉が肥大する。 - 妊娠時の子宮筋層肥大

妊娠時は子宮内膜がホルモンの影響で肥大する。

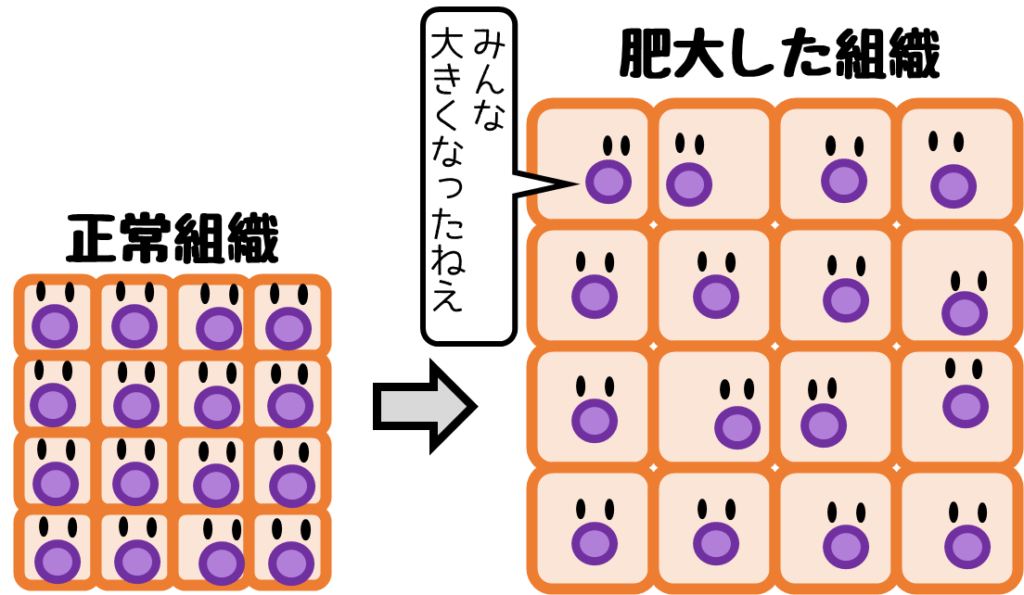

【過形成】大きさは変わらず、数が増える

一つ一つの細胞の大きさは変わらないが、数が増えたことによって組織が大きくなった状態。

つまり、大きさは変わらず、数が増える。

増生も同じような意味で使われる。

原因には❶炎症 ❷ホルモンがある。

- 炎症によるポリープ

胃過形成性ポリープや慢性化膿性副鼻腔炎のポリープなど - エストロゲンによる子宮内膜の肥厚

- 前立腺肥大

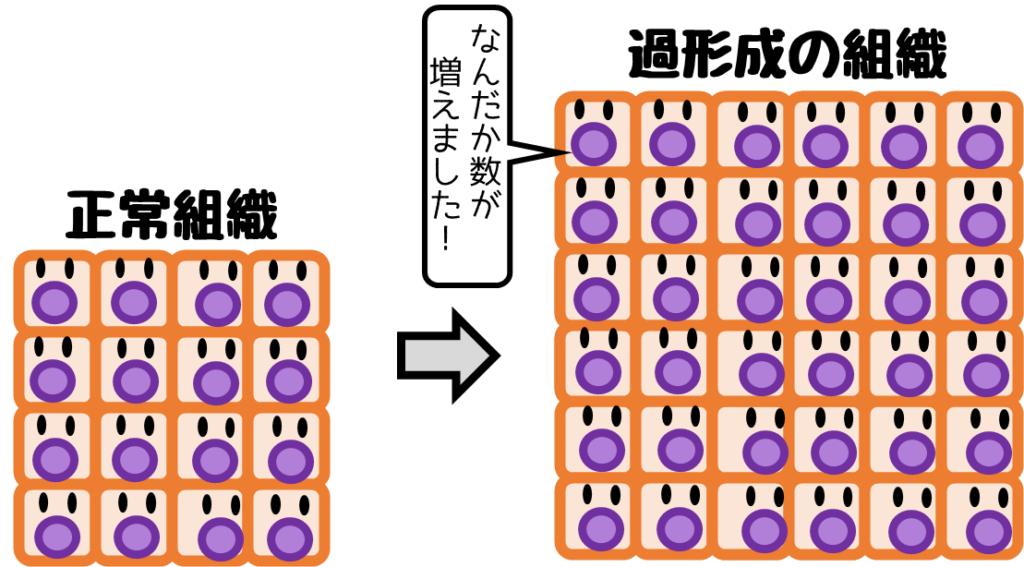

【化生】分化した細胞が他の分化した細胞に変化すること

分化した細胞が他の分化した細胞に変化すること。

化生は同系統のものにしか分化しない。

つまり、上皮は別の上皮になるが、線維などの非上皮成分にはならない。

細胞自体が他の同系統の細胞に変わるイメージで、どんな細胞に変化するかで名称が変わる。

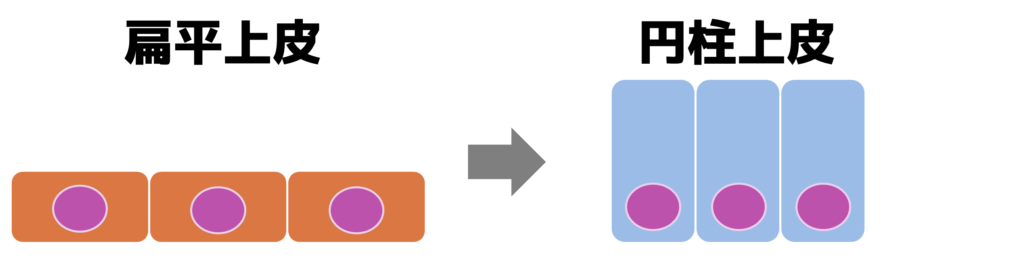

扁平上皮化生:扁平上皮に分化したもの

扁平上皮様の細胞に分化したものは扁平上皮化生と呼ばれます。

例)

子宮頸部などの円柱上皮が刺激に耐えようとして扁平上皮様の細胞になる。

- 気管

- 子宮頸部

- 膀胱

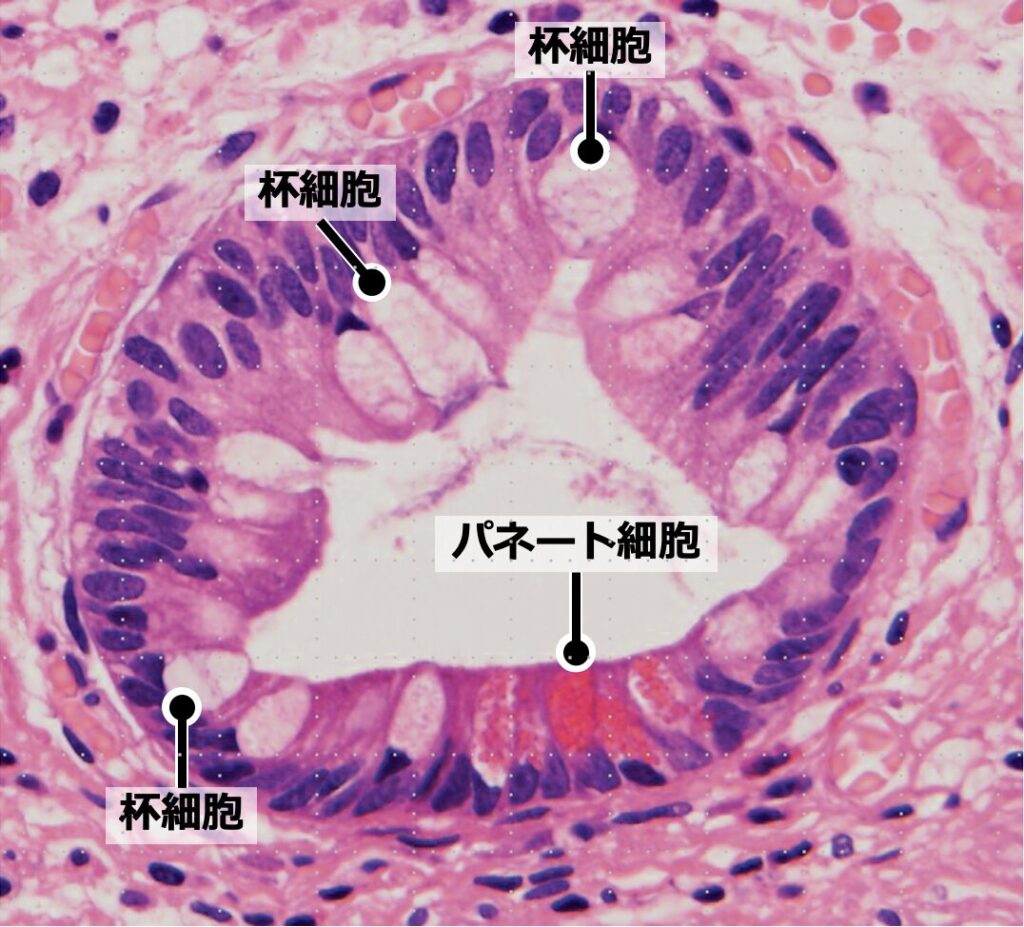

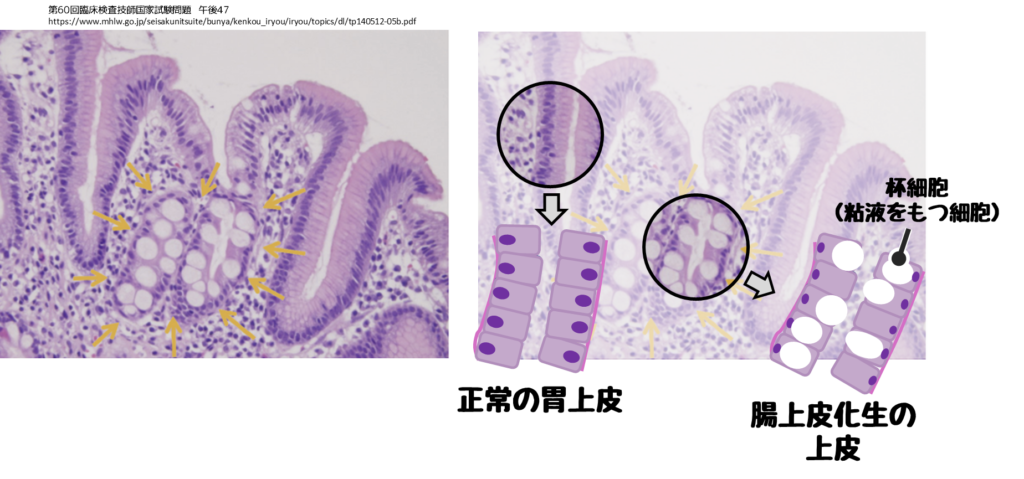

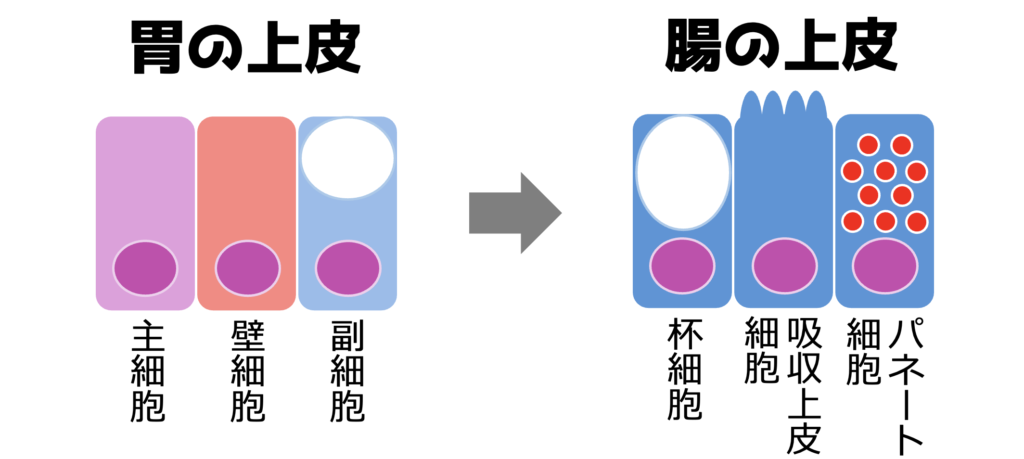

腸上皮化生:小腸や大腸に特徴的な細胞へ分化したもの

腸(特に小腸)の上皮に分化したものは腸上皮化生と呼ばれます。

腸の上皮とは❶杯細胞❷吸収上皮細胞❸パネート細胞を含む細胞のこと。

例)

胃粘膜に上❶〜❸の細胞が生じる。

腸上皮化生には完全型と非完全型の2種類があります。

完全型は❶〜❸が存在し、不完全型は❸パネート細胞が存在しないものです。

- 胃

試験に出た腸上皮化生の画像

腺上皮化生:円柱上皮に分化したもの

円柱上皮細胞に分化したものは腺上皮化生、円柱上皮化生などと呼ばれます。

食道の扁平上皮が腺上皮化生を起こしたものは【バレット食道】と呼ばれ、腺癌の発生母地になります。

バレット食道の原因としては逆流性食道炎が有名です。

例)

食道の重層扁平上皮が逆流性食道炎によって胃の様な円柱上皮に変化する。

- 食道

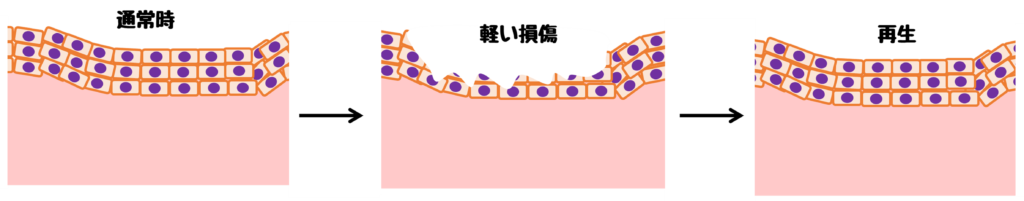

【再生】何らかの原因で損傷した部分が元に戻ること

何らかの原因で損傷した部分が元に戻ることは再生と呼ばれます。

再生能力が高い場合、軽い損傷であれば完全に戻ります。

再生しないと考えられている細胞もあります。

- 中枢神経細胞

- 心筋細胞

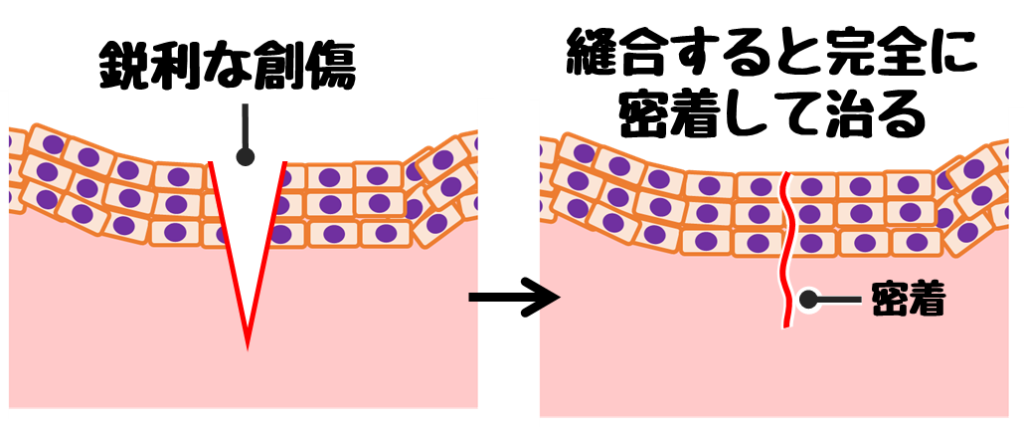

【創傷治癒】傷の修復過程のことで一次と二次の2種類がある

一次治癒と二次治癒がある。

●一次治癒

鋭利なものなどによる範囲が狭い損傷は縫合などで完全に密着した状態で治癒する。

この時、肉芽組織の活動は弱い。

●二次治癒

損傷が強く、肉芽組織を形成する治癒方法。

損傷治癒の過程には①止血期②炎症期③増殖期④成熟期と進み、最終的に瘢痕化する。

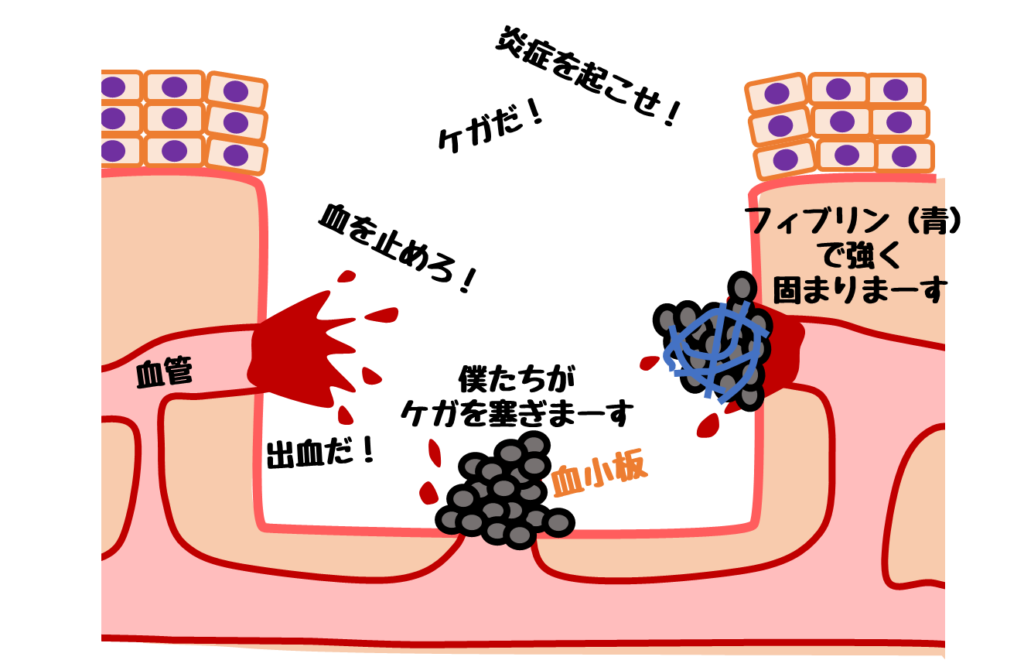

①止血期

破綻した血管を血小板やフィブリノゲンが止血する。

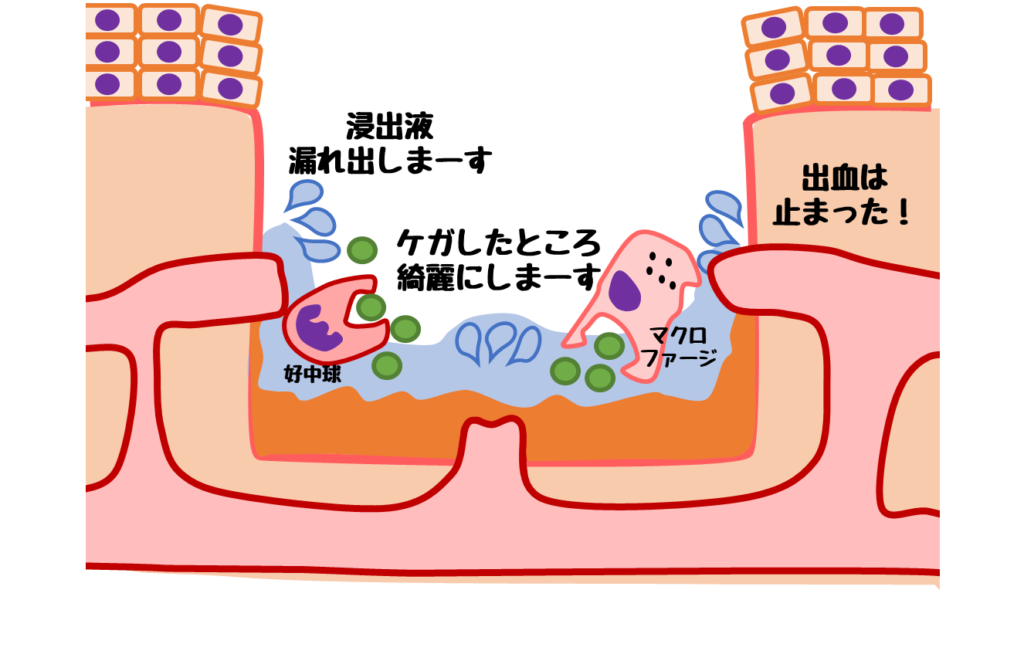

②炎症期

まず、好中球がケガの部分を綺麗にする。

その後、マクロファージが綺麗にする。

血管からは血液の成分の浸出液が漏れる。

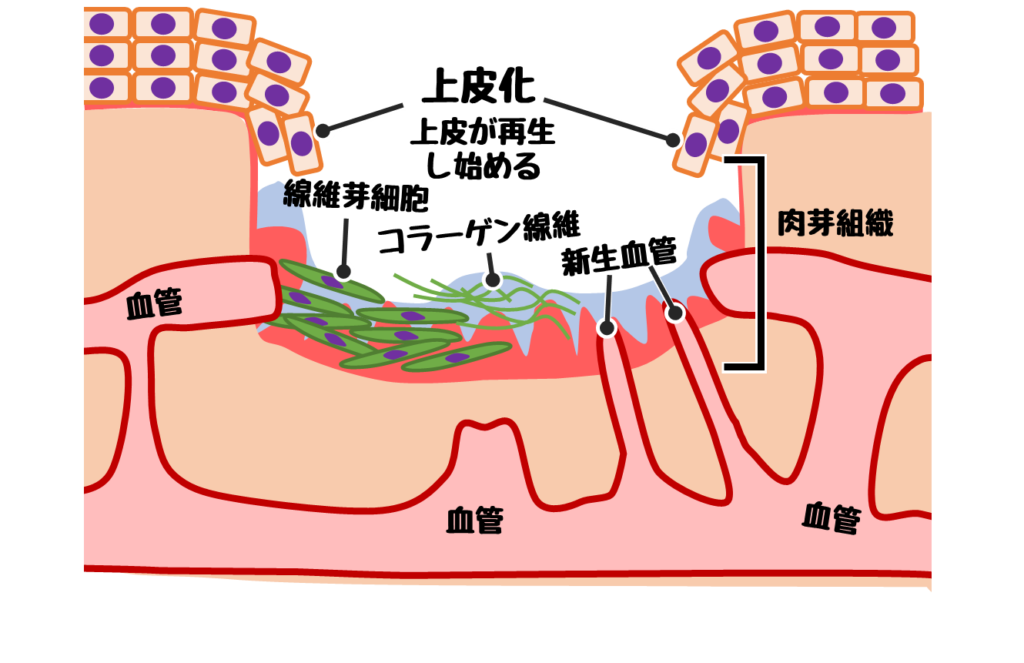

③増殖期

線維芽細胞、毛細血管の増生が起きて肉芽組織がケガの部分を埋める。

線維芽細胞はコラーゲン(膠原線維)を産生する。

上皮が再生し始める。

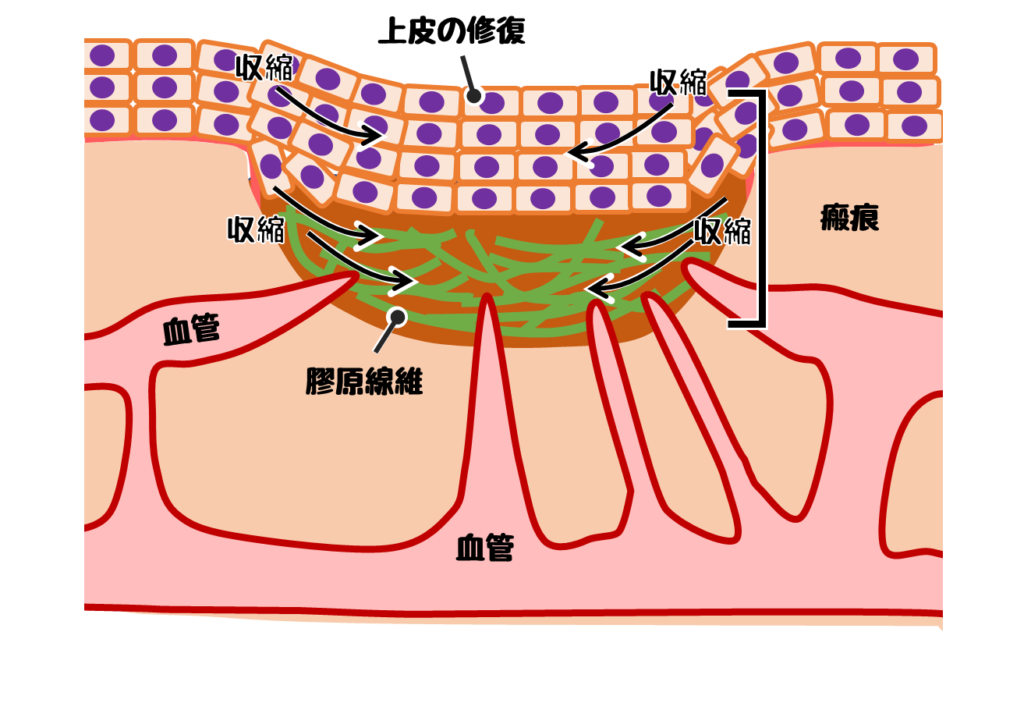

④成熟期

炎症細胞や水分が減少し、膠原線維が増加して瘢痕になる。

瘢痕化するとその部分は中心に向かって収縮する。

退行性病変とは

退行性病変は【既にやられてしまっている】

というイメージが分かりやすい。

- 萎縮

- 変性

- 壊死

- アポトーシス

など

これらはすでに何かにやられています。

どのようにやられているか一つずつ見てみましょう。

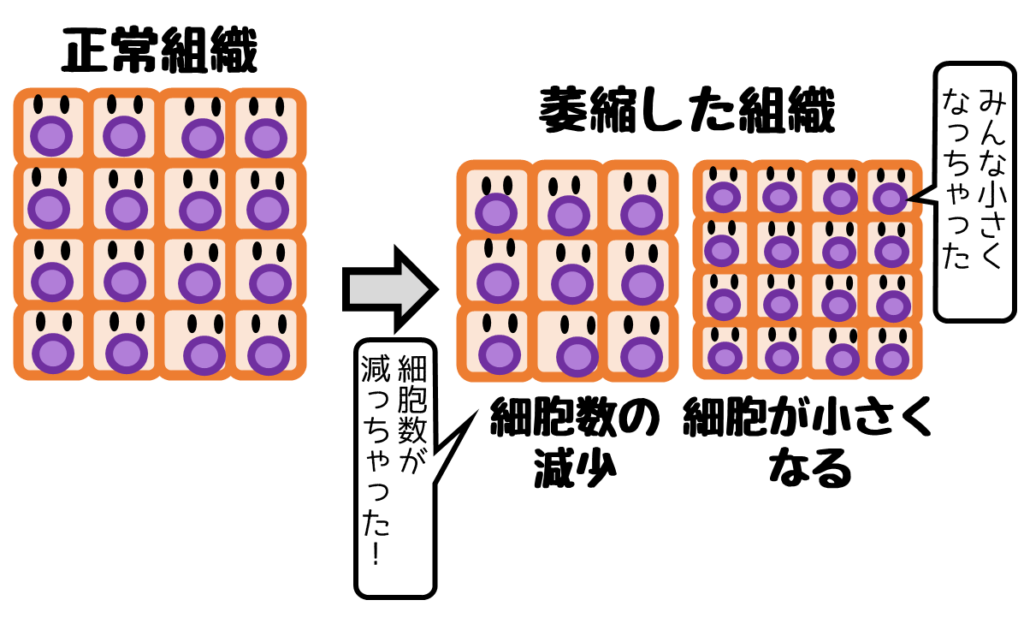

萎縮

「一度正常の大きさになった組織が、細胞数の減少や細胞数が小さくなることで組織が小さくなること」

※はじめから正常の大きさになれないものは低形成と呼ばれる。

①細胞数が減少する②細胞自体が小さくなるの2パターンが存在する。

萎縮には以下のような種類がある。

①生理的萎縮

老化など誰でも起きる通常起きる萎縮。

例)思春期以降の胸腺

加齢による各器官の萎縮

②栄養障害性萎縮

悪性腫瘍や結核などで栄養不足によって各器官などが起こす萎縮

③無為萎縮(廃用性萎縮)

長期間使わないことによって起こる萎縮。

例)長期間のギプス着用による運動制限

④圧迫萎縮

何かに圧迫されてその部分が薄くなる萎縮。

例)寝たきり状態で地面と接触している部分が萎縮する褥瘡(じょくそう)、

腫瘍などで尿路が閉塞されて腎盂に尿が溜まって腎臓を圧迫する水腎症

水腎症のイラスト解説はこちら

⑤神経性萎縮

神経の障害があると支配されている筋肉が障害される萎縮。

例)筋萎縮性側索硬化症

脊髄性進行性筋萎縮症

末梢神経性進行性筋萎縮症

⑥褐色萎縮

萎縮+褐色(リポフスチン沈着)がみられる萎縮。

リポフスチンのイラスト解説はこちら

変性

「核や細胞質などが内外からの刺激によって構造的な変化を示すこと」

細胞が他の細胞に変わるのではなく、細胞はそのままで細胞内外に変化が起きる。

例)普段脂肪が目立たない細胞に脂肪がたまるなど

教科書には全部で13種類あるが、まず覚えたいのは以下の5つ。

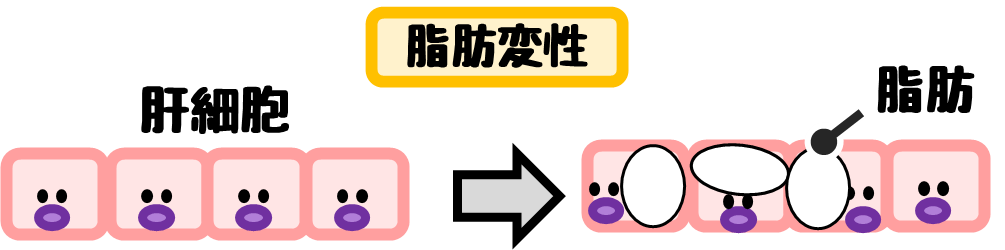

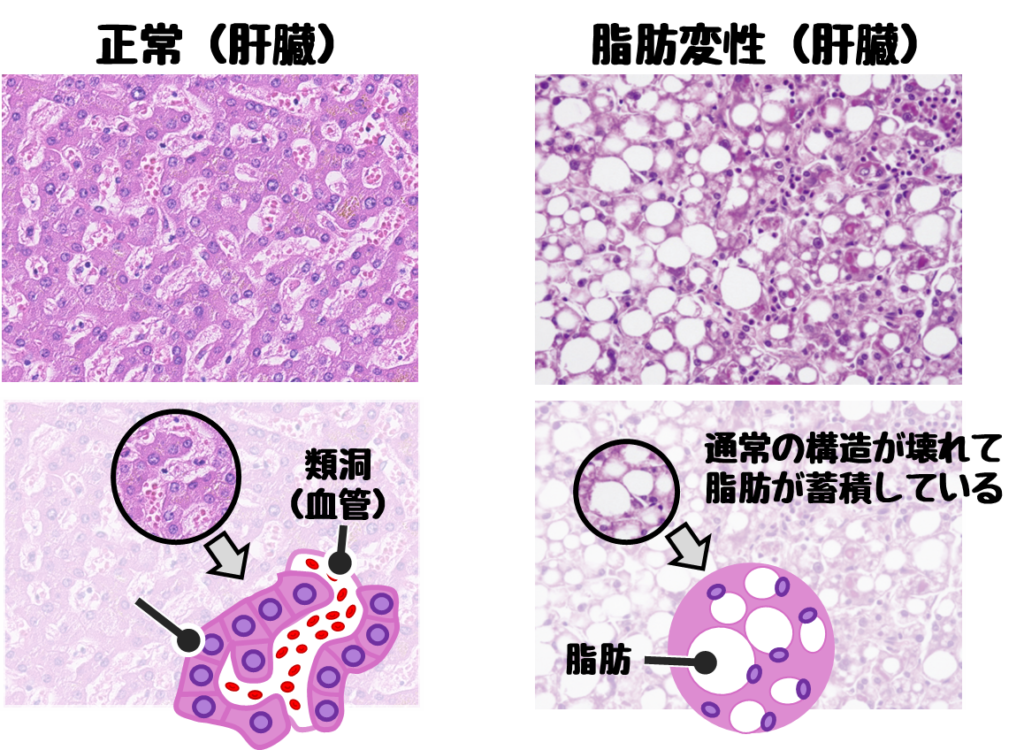

●脂肪変性

脂肪が細胞質に過剰に蓄積した状態。

肝臓で見られることが多い。

肝臓で多数の空胞がある場合は脂肪変性の可能性大!

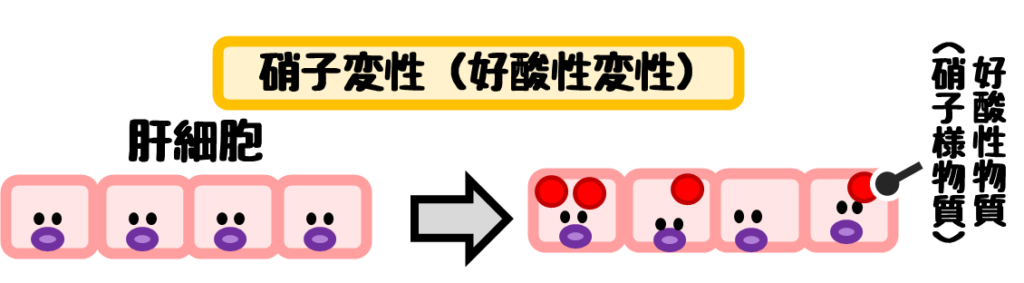

●硝子変性(好酸性変性)

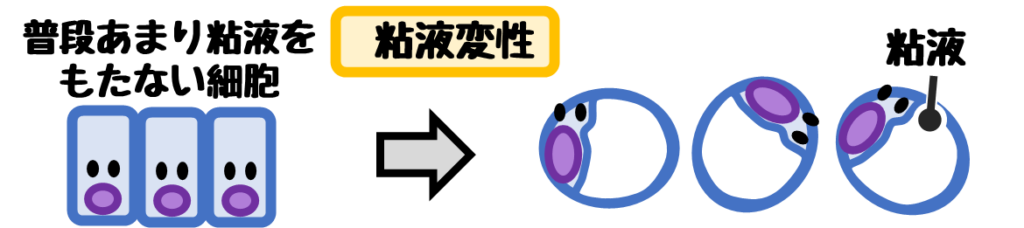

●粘液変性

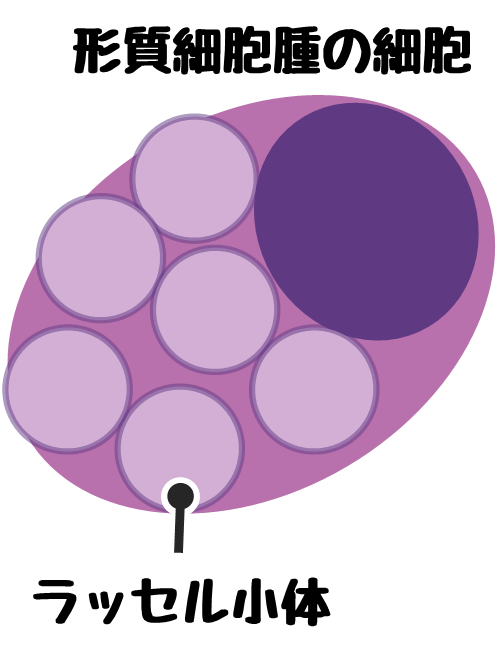

●ラッセル小体

形質細胞腫など形質細胞性白血病に見られる細胞質の空胞。

ブドウの房のように見えるためGrape細胞とも呼ばれる。

実態は免疫グロブリンの塊。

●アミロイド変性

タンパク質と多糖類の複合体で蛋白変性の一つ。

コンゴー赤染色などで染まり、偏光顕微鏡で偏光を示す。

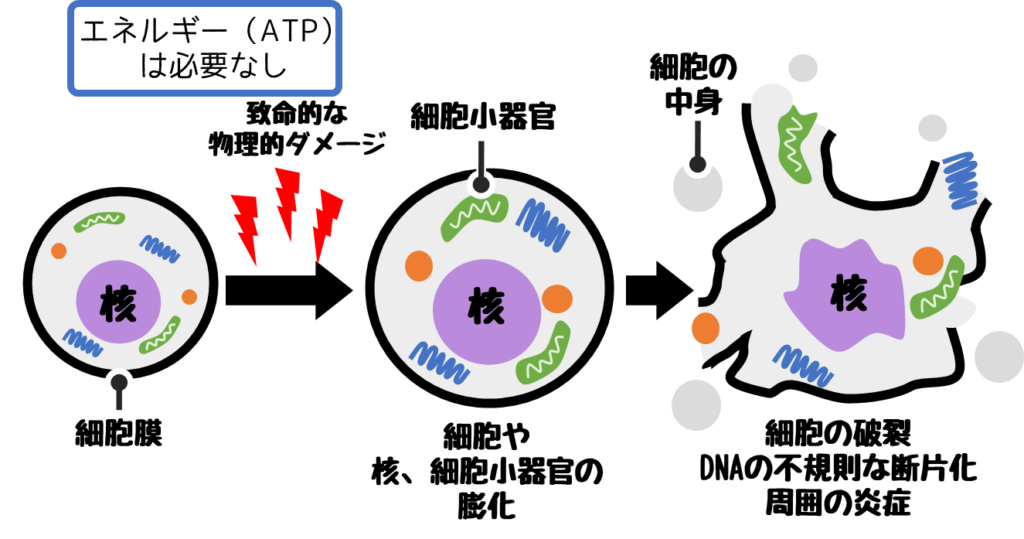

壊死

細胞や組織が部分的に死滅した状態。

外的要因によって物理的に破壊される。

ネクローシスとも呼ばれる。

壊死の特徴は次の通り。

- エネルギーを使わない

- 細胞、核、細胞小器官の膨化

- 細胞膜の破壊

- 核(DNA)の不規則な断片化

- 炎症が起きる

壊死は全部で6種類ある。

壊死は不可逆的な反応である。

①凝固壊死

ほとんどの組織で起きる壊死はこれ。

心筋梗塞などが有名で他に腎梗塞などで見られる。

蛋白成分が多い組織で見られやすい。

②融解壊死(液化壊死)

脳で起きる壊死はこれ(脳梗塞など)。

脳軟化症とも呼ばれる。

③乾酪壊死

結核で見られる壊死。チーズ(乾酪)様に見えるためこの名前。

④脂肪壊死

脂肪組織で起きる壊死。膵壊死などではリパーゼの放出により脂肪が分解されて脂肪壊死が生じる。

⑤フィブリノイド壊死

血管炎に関連するフィブリン様物質が誘発される壊死。

⑥壊疽性壊死(壊疽;えそ)

死組織に腐敗菌や乾燥などの影響でより進行した状態のこと。

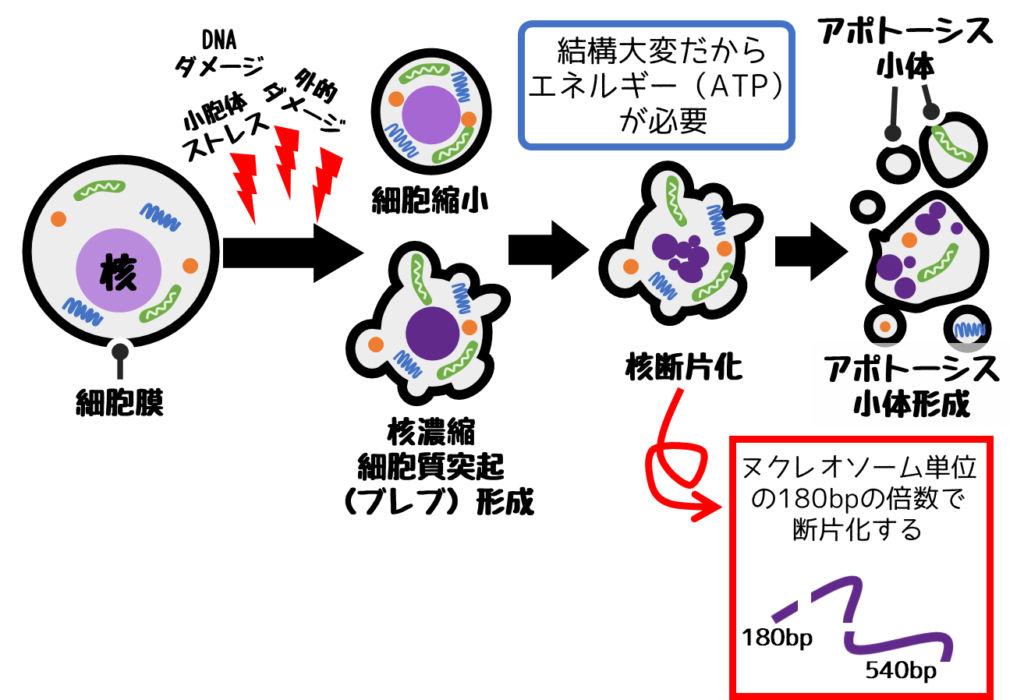

アポトーシス

元々死ぬように設定された細胞や、状況がヤバくなった細胞が自ら死へ向かう死の方法。

アポトーシスの特徴は次の通り。

- エネルギーを使う

- 細胞縮小

- 細胞質突起(ブレブ)形成

- 細胞膜が保たれる

- ヌクレオソーム単位(180bp)の核断片化

- アポトーシス小体形成

壊死とアポトーシスは違いを比較して覚えておこう!

アポトーシスは増殖が盛んな以下の組織で見られやすい。

- 小腸上皮

- 毛嚢上皮

- 骨髄

- 表皮

- 胸腺

- リンパ節などの胚中心