【チール・ネルゼン染色】原理・方法・脱色法から陽性菌をイラスト解説!Fite法とkinyoun染色も

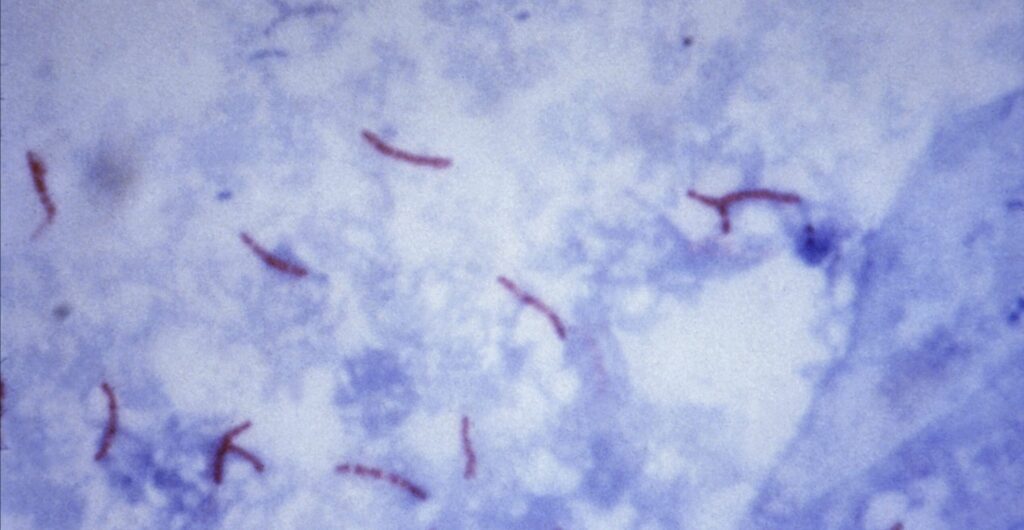

Ziehl-Neelsen(チール・ネルゼン)染色は主に抗酸菌(特に結核菌)を証明するために有用な染色法です。

病理学でも微生物学でも細胞診でも出題されるチール・ネルゼン染色の重要ポイントをすべてまとめました。

ぜひ試験対策お使いください。

チール・ネルゼン染色のポイント

チール・ネルゼン 染色のポイントは4つです。

- 抗酸菌、リポフスチン、セロイドを赤く染める

- 塩基性フクシンを使う

- 塩酸アルコールで分別する

- 弱抗酸菌はFite(ファイト)法やKinyoun(キニヨン)染色が有効

チール・ネルゼン染色の全体像

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Mycobacterium_tuberculosis_Ziehl-Neelsen_stain_02.jpg

試験に重要な工程や試薬は赤色で記載しています。

※水洗は省略

- 脱パラ・脱キシ・親水

- 石炭酸フクシン

(染色)

塩基性フクシンに石炭酸(フェノール)を混ぜることで脂質を多く含む抗酸菌の細胞壁への浸透力を高める。 - 塩酸アルコール

(分別)

❷で染まった抗酸菌以外の部分を脱色する。

抗酸菌は酸で脱色されないため“抗酸”菌と呼ばれる。 - メチレン青

(染色)

3.で脱色した抗酸菌以外を青く染めて抗酸菌の赤を目立たせる。 - 95%エタノール

(分別) - 脱水・透徹・封入

チール・ネルゼン染色はバーナーなどで検体を炙り、加熱することで染まりやすくすることが特徴的。

しかし、実際は加熱せずとも染まる。

検査技師の赤本病理には加熱については記載されていないため、ここでも加熱は省略している。

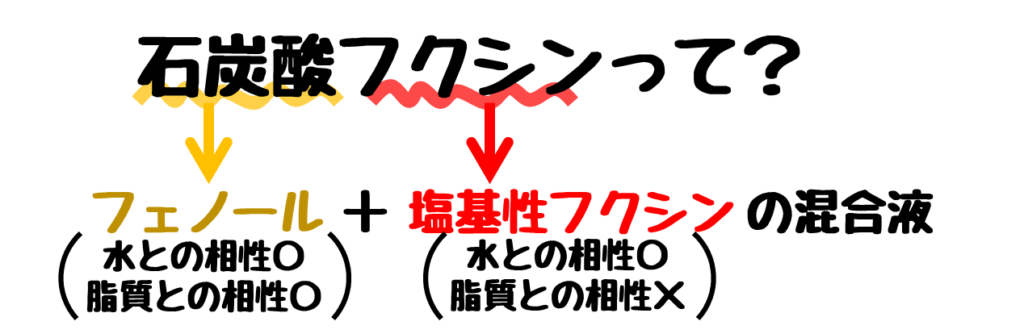

石炭酸フクシンとは?塩基性フクシン混合液

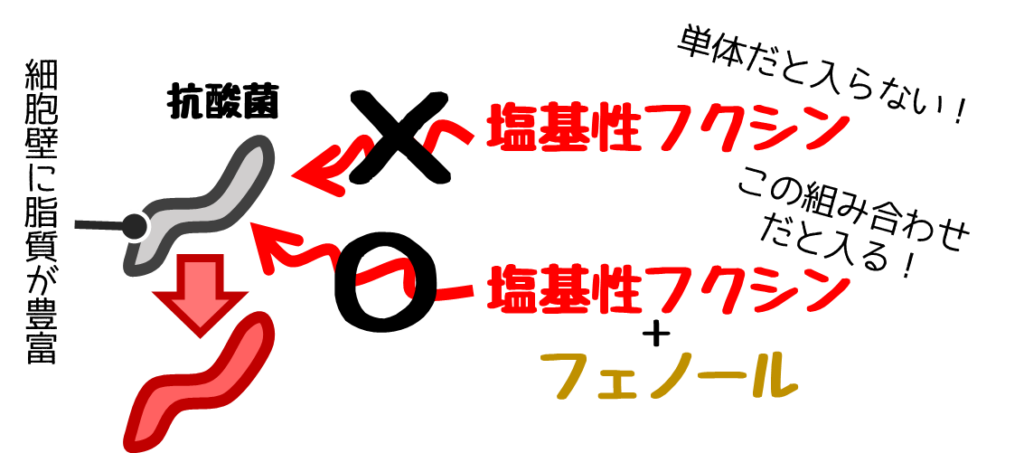

石炭酸フクシンは石炭酸(フェノール)と塩基性フクシンの混合液です。

フェノールは水にも脂質にもなじみやすいですが、塩基性フクシンは脂質となじみにくい性質があります。

塩基性フクシンだけでは脂質(ミコール酸など)が多い抗酸菌の細胞壁を通過しづらいですが、フェノールと合わせるとことで入りやすくなります。

そのため、フェノールと塩基性フクシンの混合液を使います。

混合液を使った結果、菌が塩基性フクシンの赤色に染まります。

リポフスチンやセロイドも抗酸性であるため、赤色に染まります。

【抗酸菌とは?】酸に抵抗性があるもの

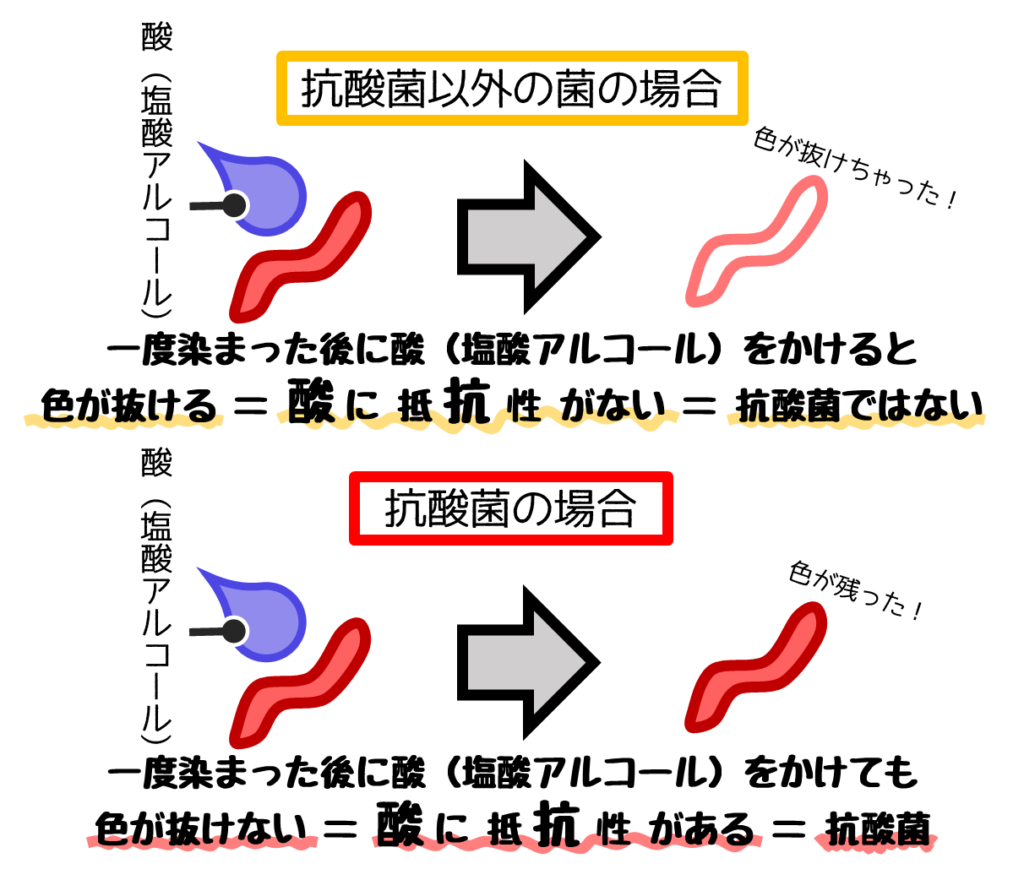

抗酸菌とは酸に抵抗性がある(酸をかけても色が抜けない)菌や物質のことです。

- 非抗酸菌

酸をかける赤色が抜ける - 抗酸菌

酸をかけても赤色が抜けない

主な抗酸菌4種類

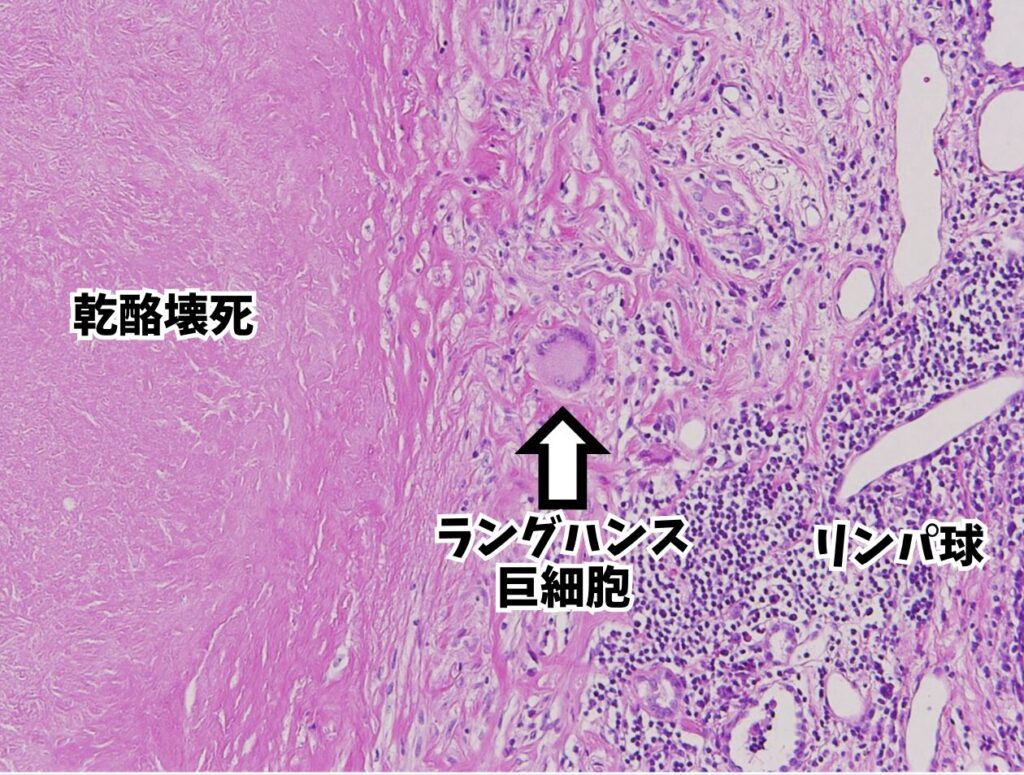

❶結核菌

M. tuberculosisが原因菌。

ラングハンス巨細胞、類上皮細胞、乾酪壊死をみる特異性炎が特徴的。

午後問題別冊 一部改変 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp140512-05d.pdf

❷非結核性抗酸菌症

MAC菌が約80%、M.kansasiiが10%を占める。

結核は減少しているが、非結核性抗酸菌症は増加している。

❸ノカルジア

弱好酸性を示す菌。

弱好酸性で通常のチール・ネルゼン染色ではなく、kinyoun染色(脱色を0.5%硫酸で行う方法)を行うと染まりやすい。

❹らい菌

M. lapraeが原因菌でハンセン病を引き起こす。

乾酪壊死を伴わない特異性炎がみられる。

弱抗酸性で通常のチール・ネルゼン染色ではなく、Fite法(脱パラ工程にオイルキシレンを用いる)を行うと染まりやすい。

チール・ネルゼン変法|Fite法とkinyoun染色

チール・ネルゼン染色では染まりにくい弱抗酸性(または部分的抗酸性)の菌が存在します。

らい菌(M. laprae)やノカルジアなどが弱抗酸性菌に該当します。

それらを染めるにはチール・ネルゼン染色の一部を変更したFite法やkinyoun染色が有効です。

Fite(ファイト)法

Fite(ファイト)法は脱パラフィン工程で、油とキシレンの混合液(オイル・キシレン)を用いる点が通常のチール・ネルゼンと異なる点です。

こうすることで、弱抗酸菌の脂質成分が落ちてしまうことを防ぐことができ、染色可能になります。

らい菌(M. laprae)などの検出に用いられます。

kinyoun(キニヨン)染色

kinyoun(キニヨン)染色は加熱を行わず、通常のチール・ネルゼン染色よりも塩基性フクシンとフェノールの濃度を高くした方法です。

また、分別にアルコールを含まない薄めた硫酸で行う場合もある。

これらによって、弱抗酸性の菌でも染まるようになります。

菌の場合は特にノカルジアの検出に硫酸水で分別するkinyoun染色が用いられる。

その他原虫の染色にも使われます。

- ノカルジア

- クリプトスポリジウム

- イソスポーラ

チール・ネルゼン染色 関連問題

71PM6

Kinyoun〈キニヨン〉抗酸染色が用いられるのはどれか。

1.マラリア

2.トリパノソーマ

3.リーシュマニア

4.ミクロフィラリア

5.クリプトスポリジウム

- 答えはここをクリック

-

5.クリプトスポリジウム