簡単 生物学の基礎 DNA とは何か?【中学生&高校生&大学生向き】

ヒトのからだは細胞でできている

ヒトの体には様々な 細胞 がいて、約37兆個あると言われています。

※昔は60兆個といわれていました。

まずはとりあえず「ヒトは細胞でできている」ということを知っておいてください。

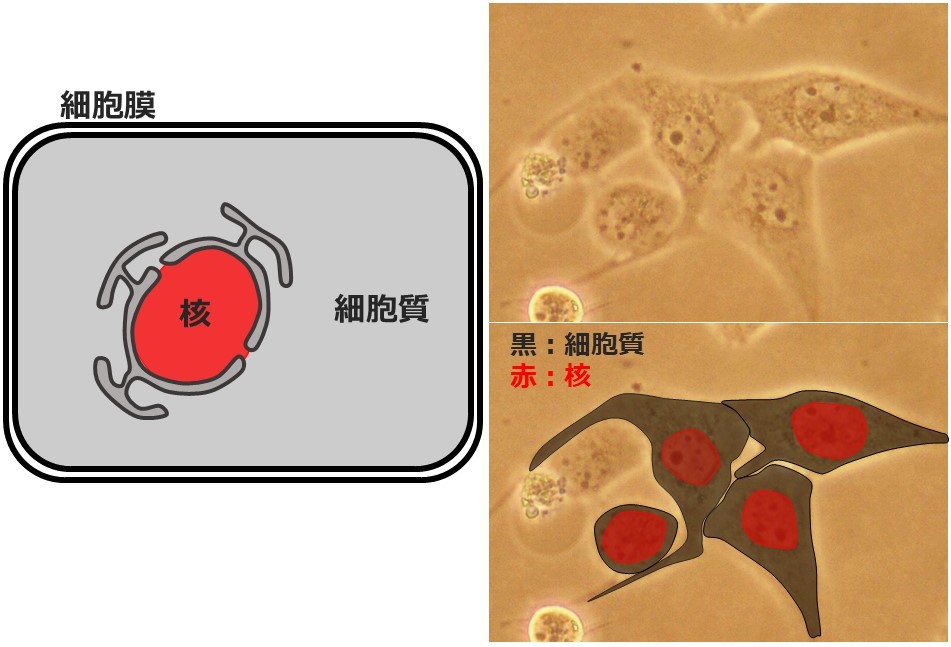

細胞は核と細胞質にわけられる

上画像の右はガチ細胞です。

がん細胞を育てて写真を撮りました。

見てみると、赤い「核」の部分と黒い「細胞質」の部分がありますね。

このように細胞は核と呼ばれる部分とその他の細胞質と呼ばれる部分に大別できます。

あるYoutuberさんが日の丸弁当の梅干し部分って言ってました。

うまい!

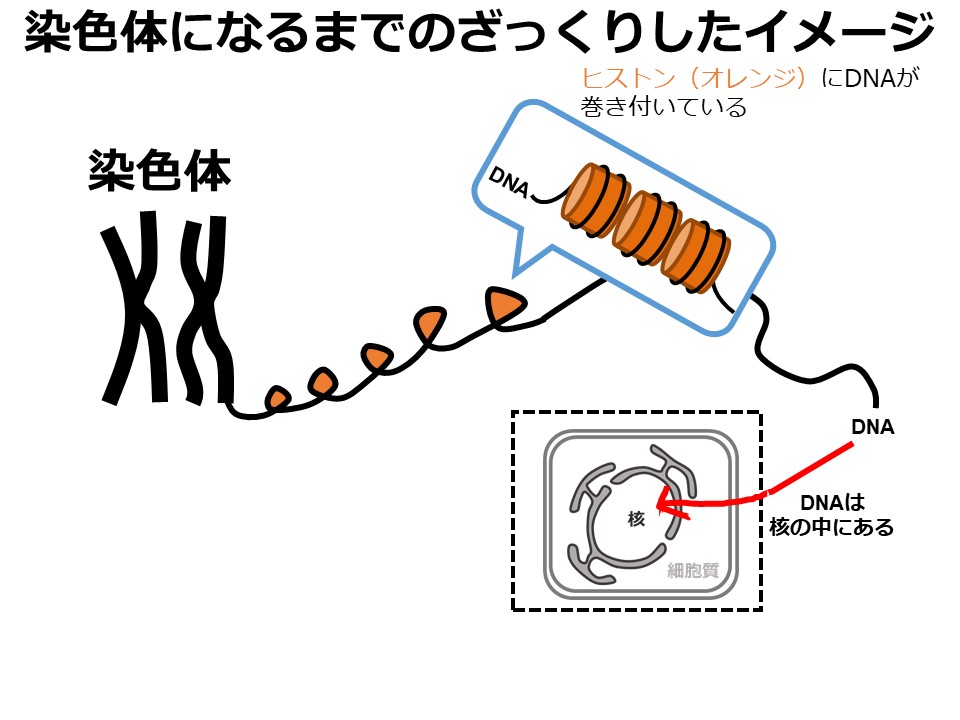

核の中には DNA が入っている

その日の丸弁当の梅干し部分である 核の中にはDNA が入っています。

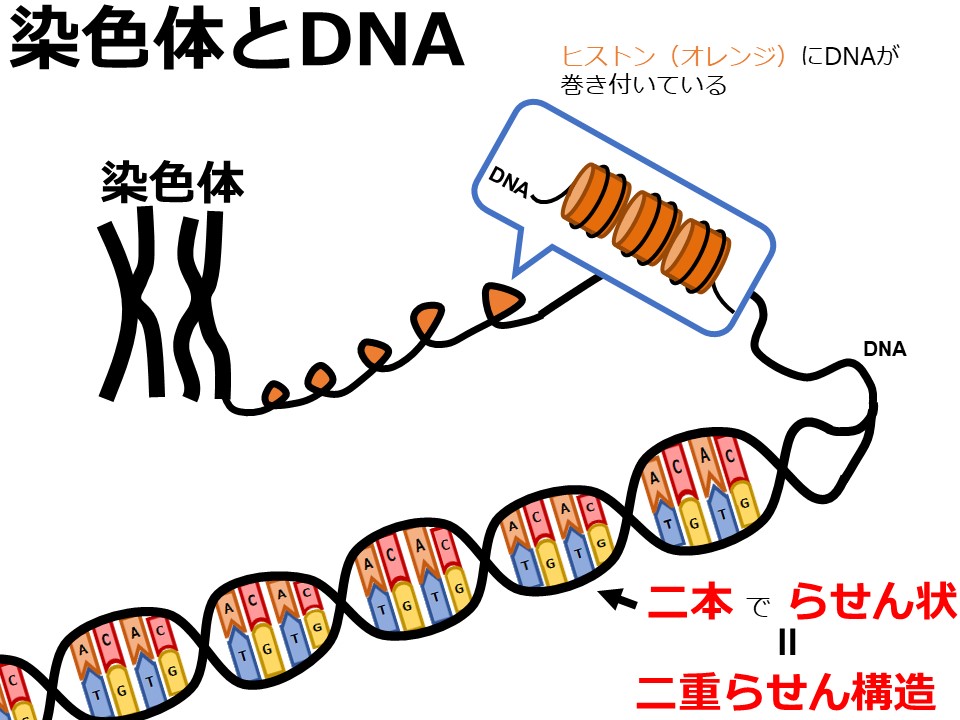

DNAはピロピロ~としたひものような感じですが、実際は結構複雑です。

このDNAはヒストンというたんぱく質にクルクル巻き付いてます。

DNAはヒストンに1.75回巻き付いてるって言われてます。

この巻き付く回数まで決まってて、それが分かってるってとこが面白いですねぇ。

それがギュ~と凝縮して「X」みたいな形になります。

この「Ⅹ」は 染色体 と呼ばれてます。

聞いたことある人もいるのでは?

ギュ~となって「Ⅹ」になるのって何か凄いですね。

絵では染色体の「Ⅹ」2つありますが、何故2つなのかまた別記事で話しますね。

さらにこのDNAを拡大して、見てみましょう!

凄いです!

実はこのDNAってやつ、二本一組でらせん状になってます。

この構造はその形通り「二重らせん構造」って名前がついてます。

もうちょいカッコいい名前ありそうですけどねw

でも覚えやすいのでOK!

見つけたワトソンとクリック、分かりやすくしてくれてサンキューな!

*この構造はワトソンって人とクリックって人が見つけてます。

そしてよく見ると何か カラフルアルファベット みたいのが中に・・・

何だあれは?!?

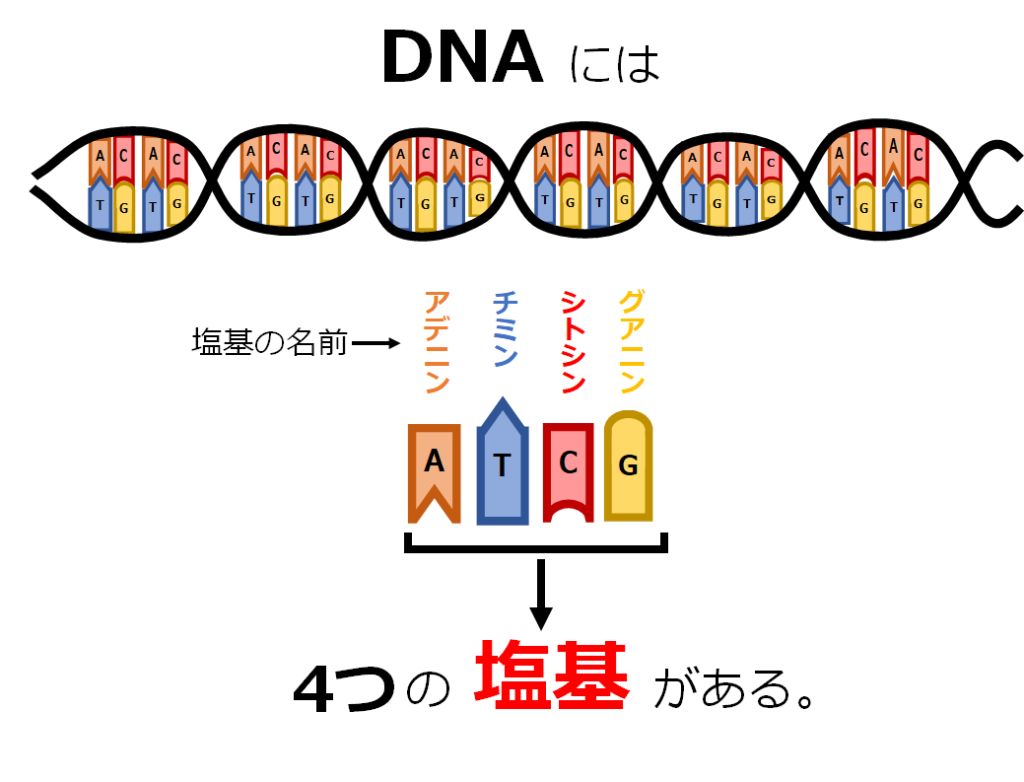

DNA には4つの塩基がある

DNAの中に見えるカラフルアルファベットの正体は「塩基」っていうやつです。

この「塩基」には次のような 4種類 があります。

- アデニン

- チミン

- シトシン

- グアニン

なんでこんな名前なのかは知りません!

とにかくこいつらがツラツラ並んでいます。

そして、画像をよ~く見た人は気づいているかもしれません。

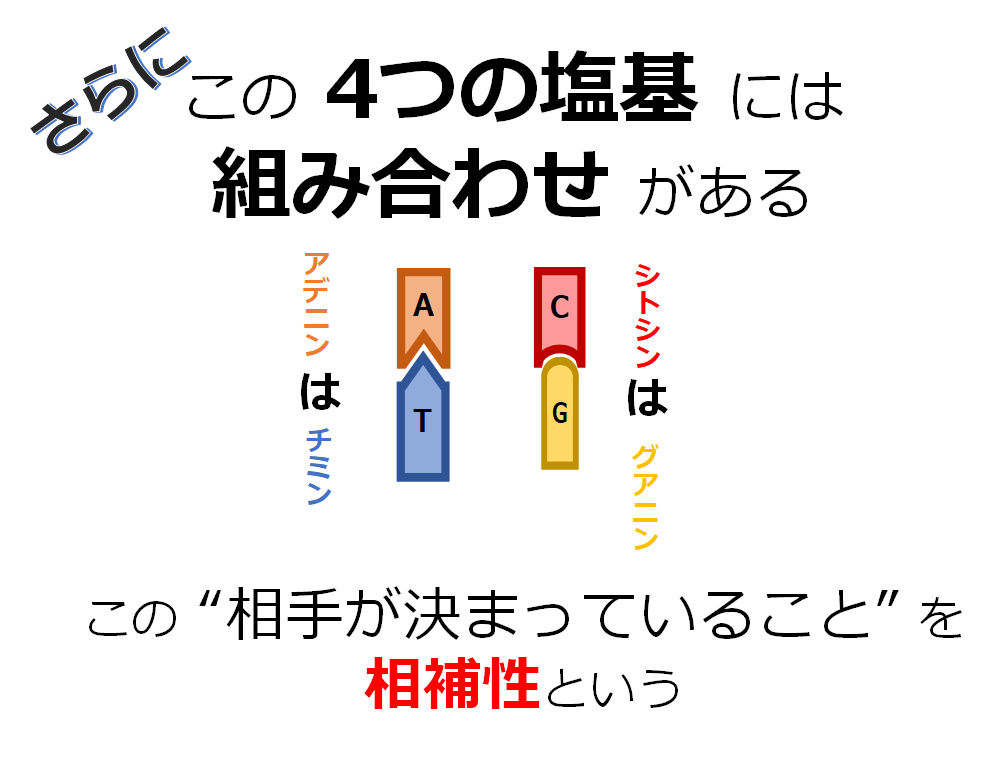

そう!こいつらには 組み合わせ があります!

アデニン は チミンと

シトシン は グアニンと

この組み合わせでしか合体できません。

この「相手が決まっていること」を 相補性 って言ってます。

ややこしい言い方しやがって・・・

でもな、頑張って一緒に覚えようぜ・・・

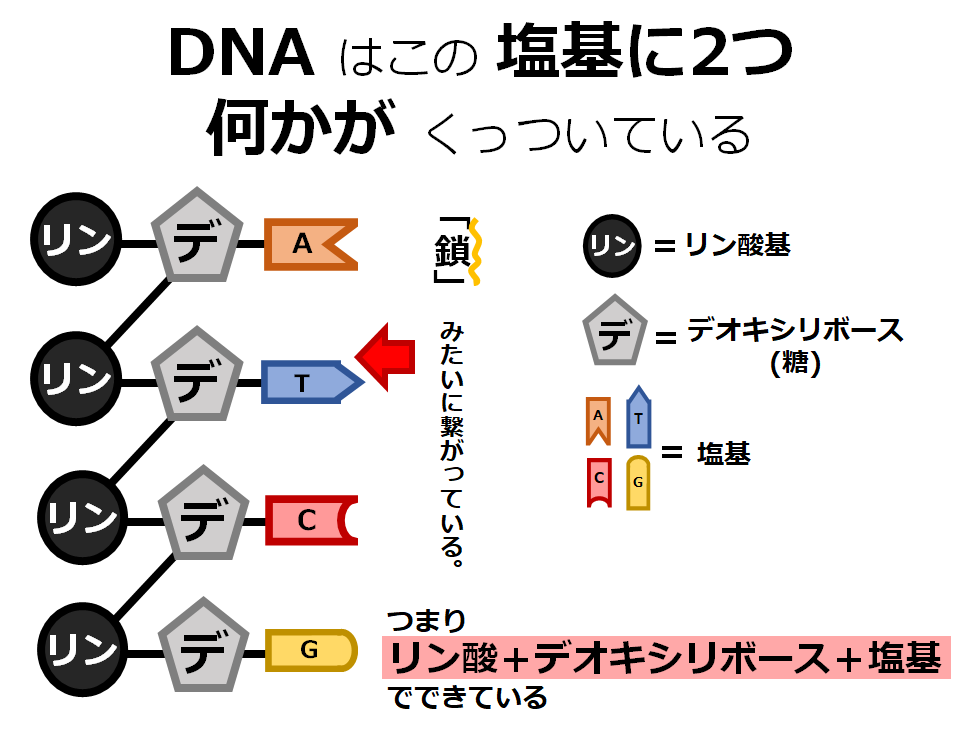

DNA には塩基の他にも2つくっついている

DNAに4種類の塩基ってやつがあるってことは分かりました。

でもそれだけじゃないんです!

あと2つくっついてます。

リン酸基 と デオキシリボース という 糖 です。

つまり、

DNA=リン酸基+デオキシリボース+塩基

の式が成り立ちます。

そしてこの3つ横に繋がったやつがさらに縦に繋がっていきます。

縦に鎖みたいに繋がって いますよね?

なのでこれを鎖として、1本であれば1本鎖 と呼ばれてるんですね。

それがDNA。

そして最終的に二重らせん構造っていうクルクルしたらせん構造に。

ただここで厄介なのが出てきます。

そいつは、

ヌクレオチド と ヌクレオシド・・・

似すぎだろ、名前!

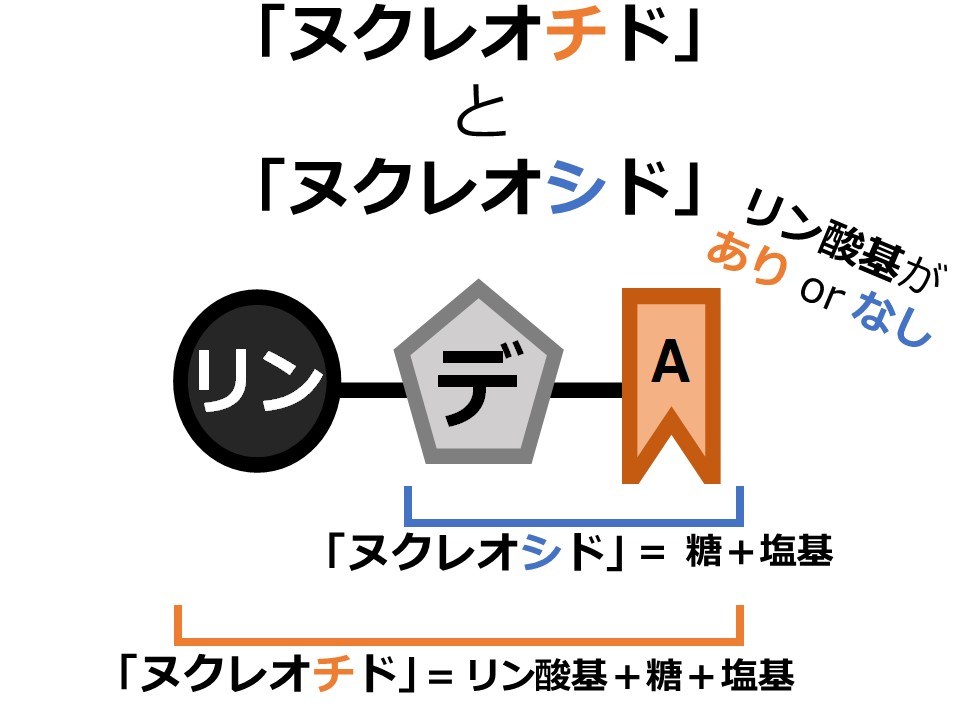

「ヌクレオチド」と「ヌクレオシド」

これに似てるけど、そんなややこしくないから頑張って覚えよう!

ヌクレオシド=糖+塩基

ヌクレオチド=リン酸基+糖+塩基

リン酸基がくっついてるか、くっついてないか だけですね。

「チ」と「リン」なので「ヌクレオチドはチリンチリン」と覚えたらいけるかいけないか微妙なとこですな。

こう言うのは片方だけ覚えればいけるんで、両方覚えようとするのはやめとこう!

散々形とか見てきたけど、結局DNAって何してんの?

って思うよね。

最後にそこだけ軽く見てみよう!

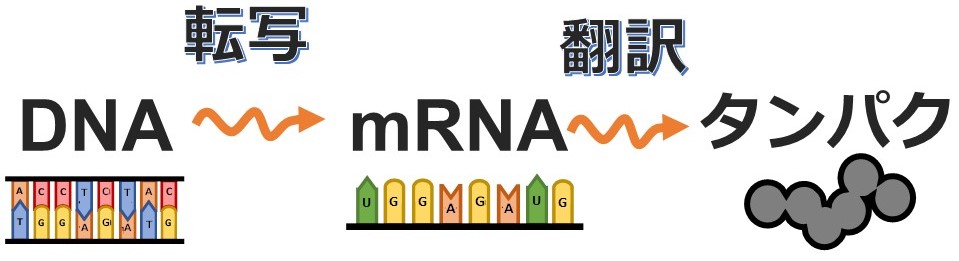

DNA はタンパク質を作る時のおおもとである

タンパク質を作るとき体ではこのようなことが起きてます。

いやいや、訳分らんやんけ!

って思うってると思います。

が、とりあえず タンパク質を作る時の「おおもと」がDNAだ と認識してください。

もちろんタンパク質がどうやって作られているかもいずれは書きます!

まとめ

生物学の基礎中の基礎「DNA」いかがでしたか?

聞いたことはあるけど、説明はできないなあって人もこれでもう完璧!