【上皮組織】8種類の上皮組織の覚え方と基本構造のすべてをイラスト解説

この記事では32種類の組織の上皮8種類とその覚え方をすべて解説しています。

それだけでなく、上皮が形成する腺構造の概念や上皮の結合様式など、医療系の試験に必要な上皮に関する事項を全て網羅しました。

イラストや写真も豊富にあるので試験対策をはじめとして勉強に有用です。

ぜひ勉強の参考書としてお使いください。

上皮組織の種類と覚え方まとめ

- 血管リンパ管(内皮)

- 漿膜(中皮)

覚え方

【分泌や再吸収など物質のやり取りが盛んな場所】

- 甲状腺濾胞

- 腎尿細管

赤文字に該当しない単層立方上皮

- 卵巣表面

- 脈絡叢

覚え方

【分泌物を出すところ】

- 消化器(口腔・食道・肝臓以外)

- 気管・気管支

- 子宮内膜

- 卵管 など

覚え方

【何かを運ぶところ】

- 卵管

- 細気管支

- 精巣輸出管

- 脳室(上衣細胞)

赤文字に該当しない単層線毛円柱上皮

- 子宮体部の一部

覚え方

【外から見える部分、刺激が多いところ】

- 皮膚(角化型)

- 口腔(ほぼ非角化型)

- 中咽頭(非角化型)

- 下咽頭(非角化型)

- 声帯(非角化型)

- 食道(非角化型)

- 膣・子宮頸部膣側(非角化型)

- 角膜(非角化型) など

覚え方

【外に近い呼吸器】

- 鼻腔

- 副鼻腔

- 上咽頭

- 喉頭

- 気管

- 気管支

赤文字に該当しない多列線毛円柱上皮

- 耳管

覚え方

【尿路】

- 腎盂

- 腎杯

- 尿管

- 膀胱

- 尿道の一部

上皮組織とは?〜基底膜上にある細胞の集まり〜

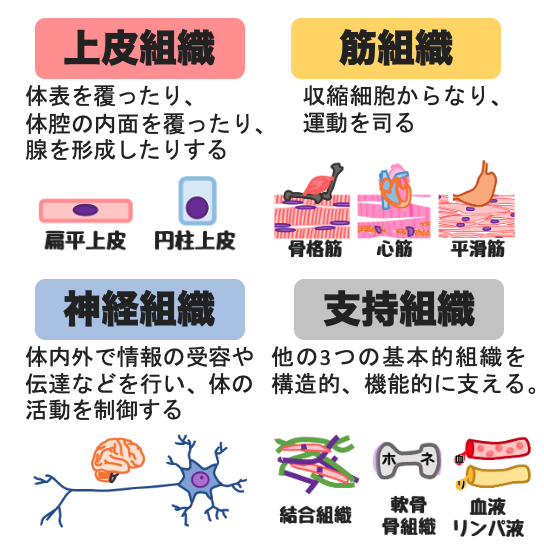

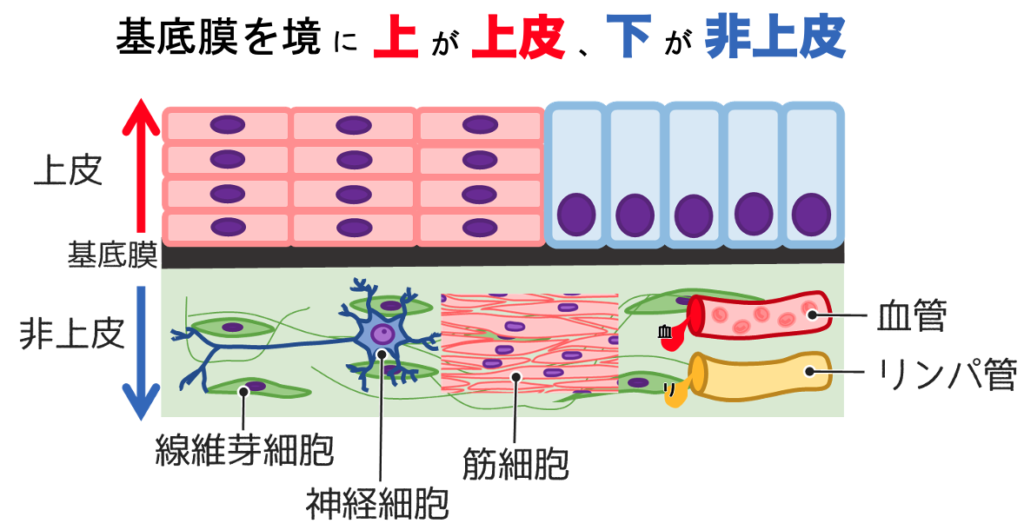

細胞の集まりを組織と呼び、すべての組織は4つに分けることができます。

- 上皮組織

体表や体腔内面を多い、腺形成などをして分泌も行う。 - 筋組織

収縮細胞からなり、運動を行う。

骨格筋・心筋・平滑筋がある。 - 神経組織

体内外で情報の需要や伝達などを行い、体の活動を制御する。

脳や脊髄などが該当する。 - 支持組織(結合組織)

上記3つの組織を構造的・機能的に支える。

結合組織・骨・軟骨組織・血液・リンパ組織が該当する。

この中でも上皮組織は基底膜の上にある細胞の集まりを指します。

基本的には基底膜を境に、上が上皮組織、下が非上皮組織です。

- 上皮組織

基本的に基底膜に結合する形で存在する - 非上皮組織

基底膜や上皮を欠く

四大組織のうち上皮組織以外は非上皮組織としてまとめることもできます。

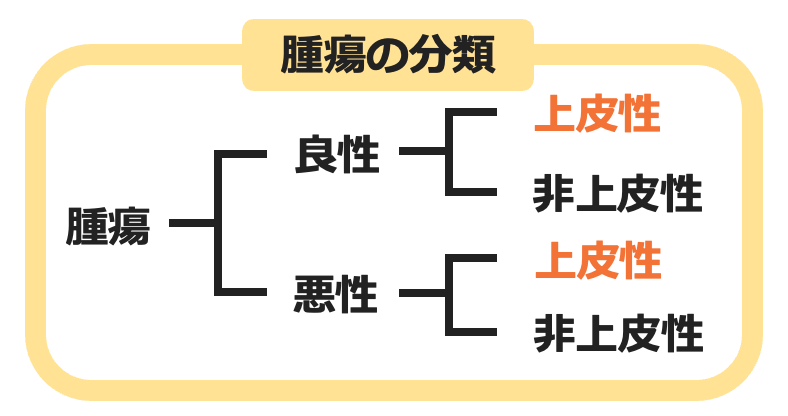

この概念は腫瘍の分類にもそのまま採用されてており以下のように分類されます。

- 上皮性腫瘍

上皮組織から発生した腫瘍 - 非上皮性腫瘍

非上皮組織(筋組織・神経組織・支持組織)から発生した腫瘍

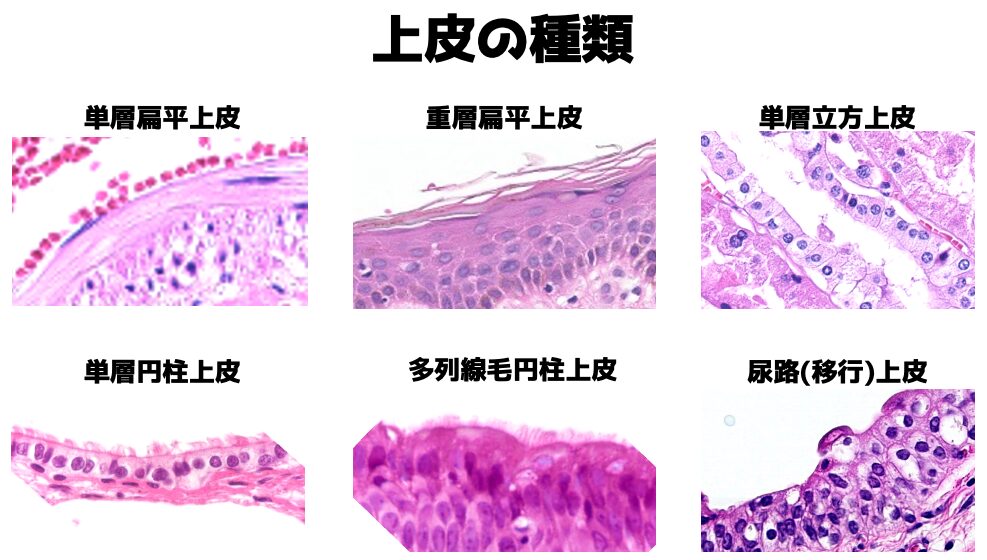

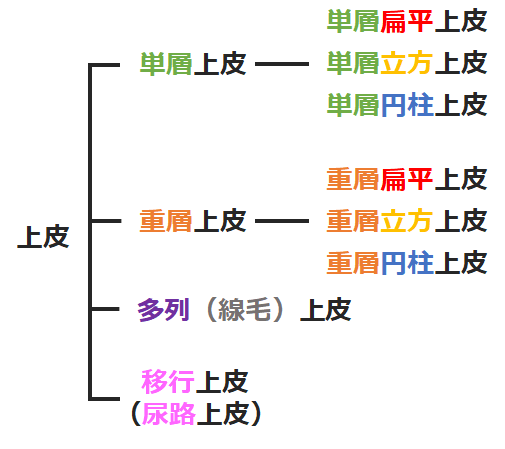

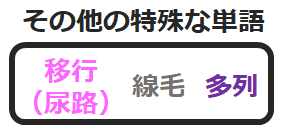

上皮の分類

上皮は下図のように約8種類あります。

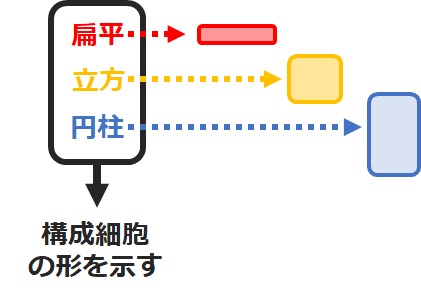

上皮の種類を表す言葉

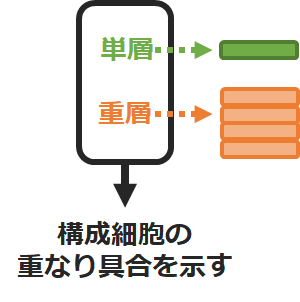

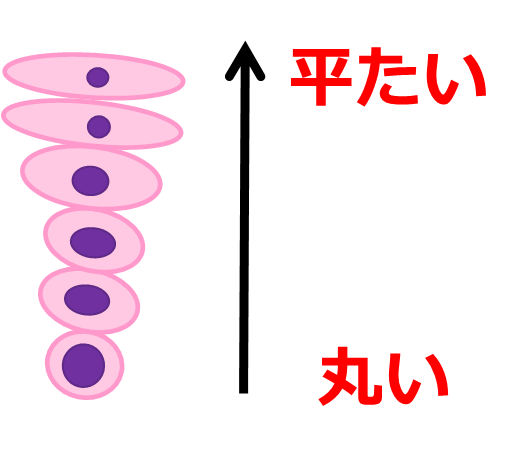

まず上皮を表す言葉には細胞の重なり具合を示すものがあります。

- 1層の場合 単層

- 多層の場合 重層

次にくる言葉は細胞の形を表す言葉です。

- 平たい細胞 扁平

- 少し背の高い細胞 立方

- すごく背が高い細胞 円柱

これ以外に特殊な言葉があります。

- 尿路に見られる特殊な上皮

移行(尿路) - 細胞の頭に生える毛

線毛 - 重層に見えるが高さが違う細胞が配列

多列

上皮の名前はこれらの言葉の組み合わせでできています。

組み合わせると以下の8種類になります。

次はそれぞれの上皮を詳しくて見ていこう。

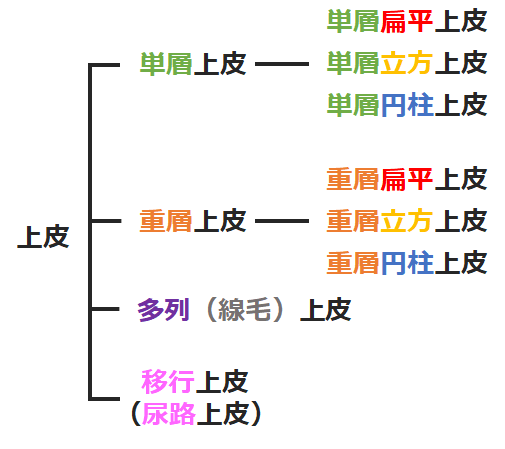

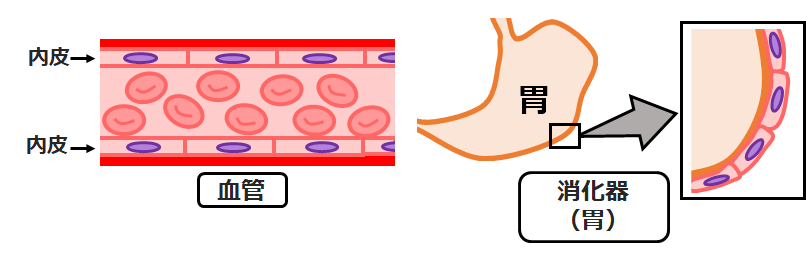

単層扁平上皮

右図:左図のイメージ図。

単層扁平上皮は単層(1層)の扁平な細胞が並びます。

- 血管リンパ管(内皮)

- 漿膜(中皮)

- 腹膜(消化器を覆う)

- 胸膜(肺を覆う)

- 心嚢膜(心臓を覆う)

単層扁平上皮の細胞は場所で名前が変わる点にも注意してね!

- 血管やリンパ管【内皮】

- 漿膜【中皮】

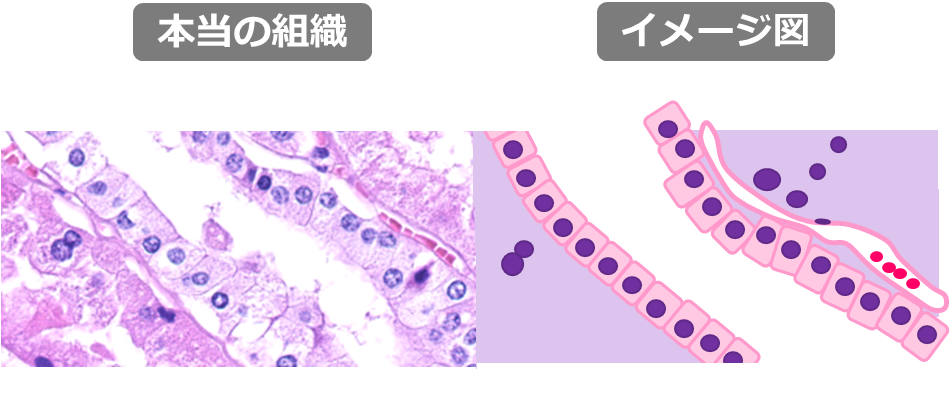

単層立方上皮

右:左図のイメージ

少し背の高い細胞が1層に並ぶものが単層立方上皮です。

この上皮がある組織は少ないです。

分泌や再吸収など物質のやり取りが盛んな場所

- 甲状腺濾胞

- 腎尿細管

上記赤文字に該当しない単層立方上皮

- 卵巣表面

- 脈絡叢

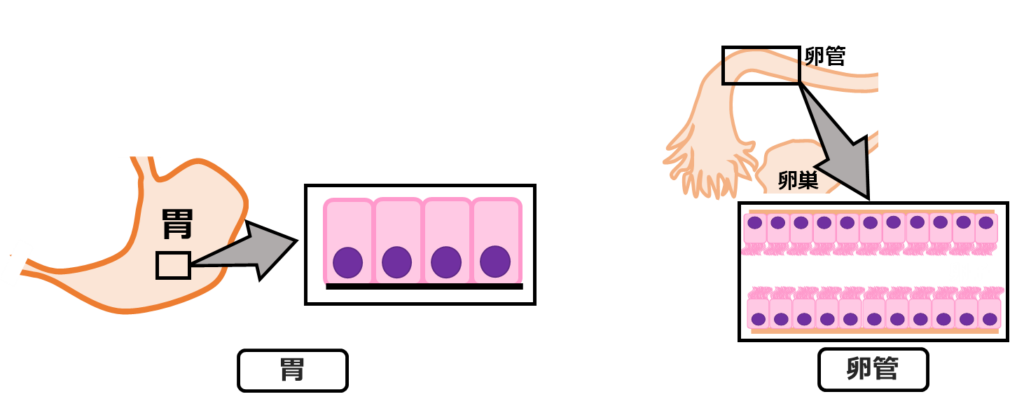

単層円柱上皮

右:左図のイメージ

1層の背の高い細胞が並ぶ上皮。

分泌物を出すところ

- 消化器(口腔・食道・肝臓以外)

- 気管・気管支

- 子宮内膜

- 卵管 など

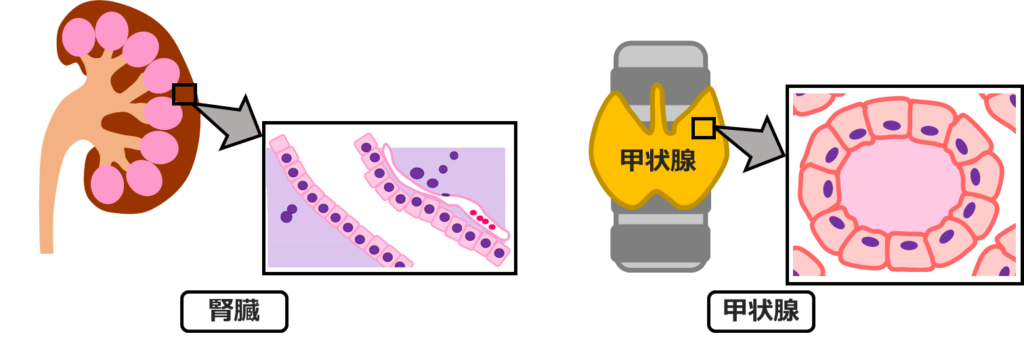

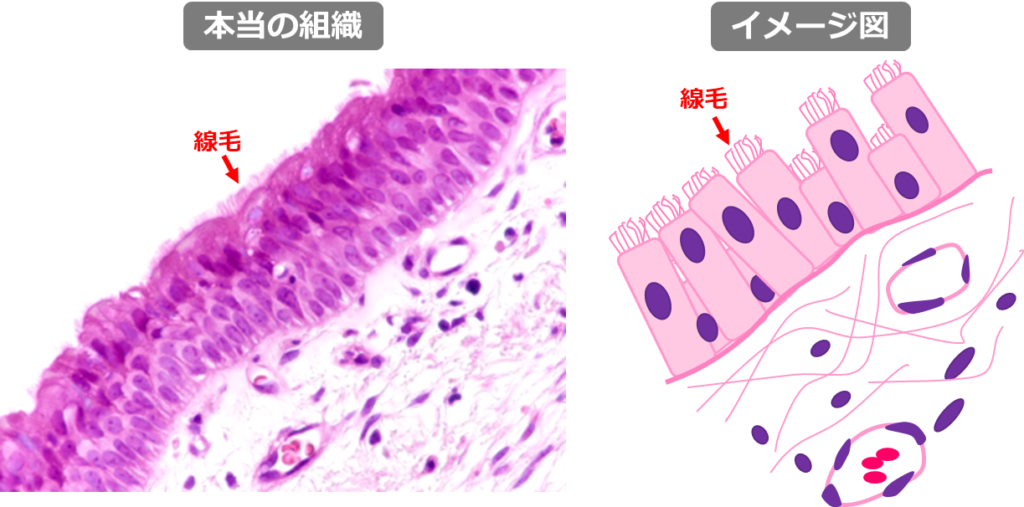

単層線毛円柱上皮

単層円柱上皮に線毛があれば単層線毛円柱上皮になります。

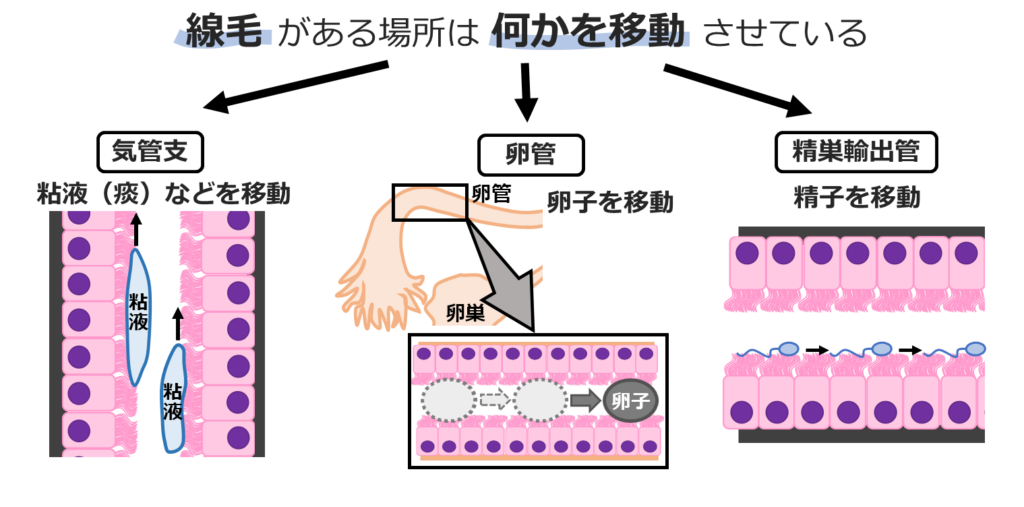

何かを運ぶところ

- 卵管

卵子を運ぶ - 細気管支

異物や粘液を運ぶ - 精巣輸出管

精子を運ぶ - 脳室(上衣細胞)

脳脊髄液の循環

上記赤文字に該当しない単層線毛円柱上皮

- 子宮体部の一部

単層線毛円柱上皮は単層円柱上皮の仲間。

問題で「単層円柱上皮は?」と聞かれて単層線毛円柱上皮を選ぶこともあるので注意してね。

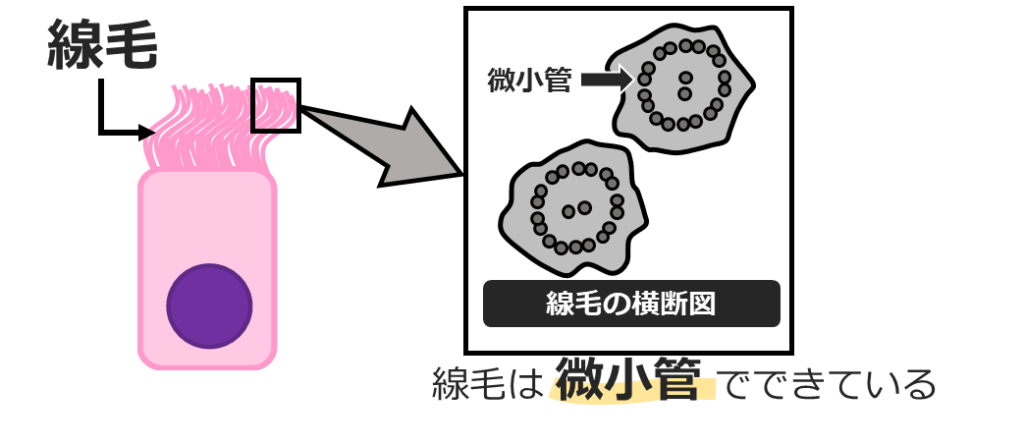

線毛とは何なのかも確認しましょう。

線毛とは

円柱上皮や立方上皮の頭に生えた毛のことです。

この細胞の頭を以下のように呼ぶことも知っておいてください。

- 自由表面

- 頂端面

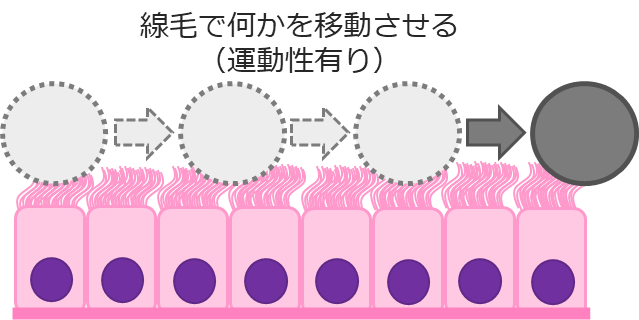

この線毛は細胞骨格の微小管でできています。

線毛には運動性があり、モノを動かすことができます。

この性質を利用して何かを動かす必要がある場所に線毛が生えています。

線毛でモノを動かす主な場所は以下の3カ所です。

- 気管支などの呼吸器

- 卵管

- 精巣輸出管

線毛の場所を覚える時はこのように覚えておきましょう。

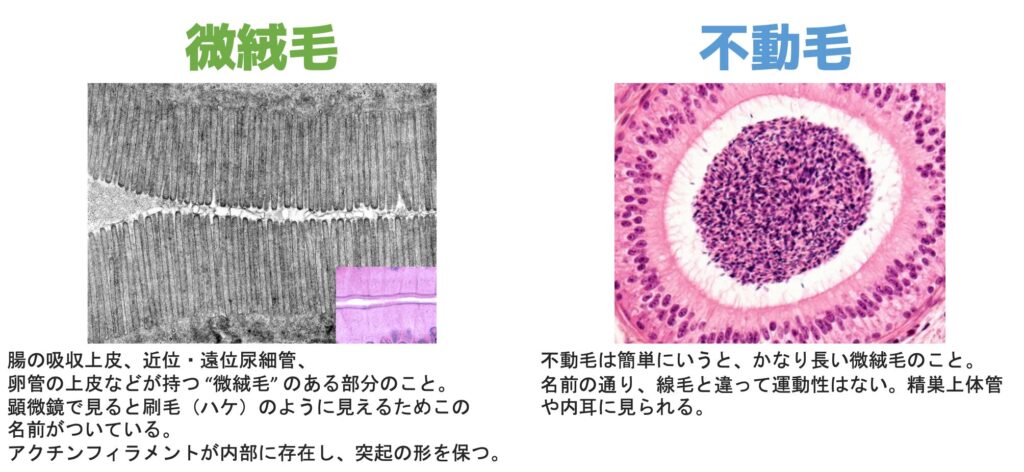

線毛とよく似た言葉に微絨毛や不動毛があります。

微絨毛や不動毛は線毛と違い運動性がありません。

さらに線毛の付着部と微絨毛にはさらに似た呼び名があります。

- 線毛の付着部

終末板(ターミナルバー) - 微絨毛部分

刷子縁

例えば「刷子縁があるのは?」のような問題が出ます。

そのような問題で線毛を持つ細胞を選ばないように注意しましょう。

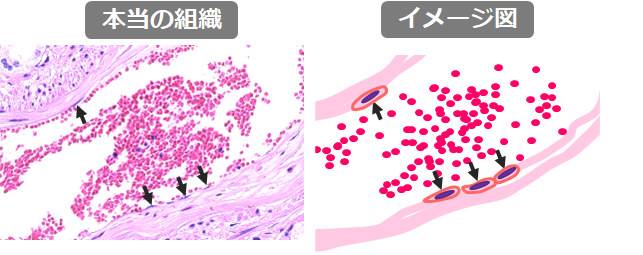

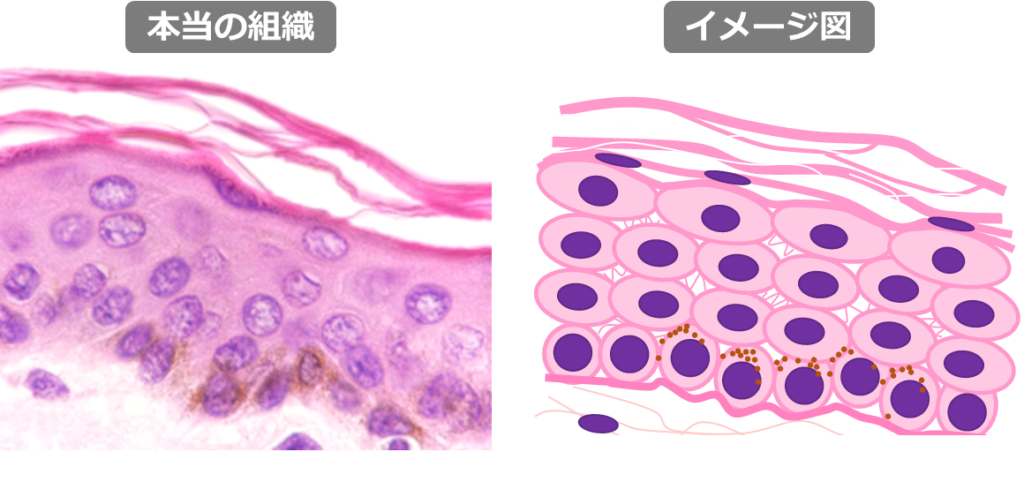

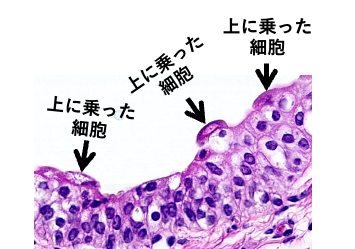

重層扁平上皮

扁平な細胞が何層にも重なった上皮。

実際は扁平な全てが扁平な細胞じゃない点に気をつけて!

重層扁平上皮は下から上に分化します。

そして下の方は丸く、上に行くほど扁平になります。

この上皮は重層化することで刺激に耐えることができます。

そのため刺激がある場所に存在します。

刺激が多いところ

- 皮膚(角化型)

- 口腔(ほぼ非角化型)

- 中咽頭(非角化型)

- 下咽頭(非角化型)

- 声帯(非角化型)

- 食道(非角化型)

- 膣・子宮頸部膣側(非角化型)

- 角膜(非角化型) など

口腔内の上皮はほぼ角化していないですが、一部角化している部分があるので注意してください。

- 歯肉

- 硬口蓋

- 舌背

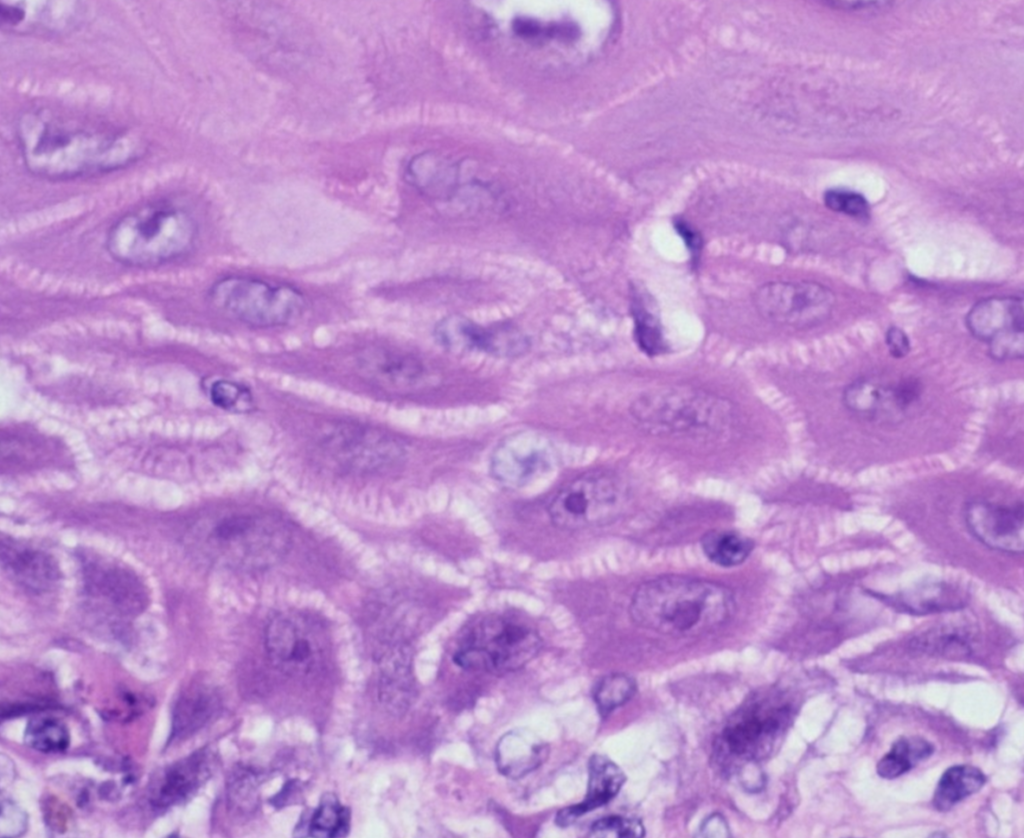

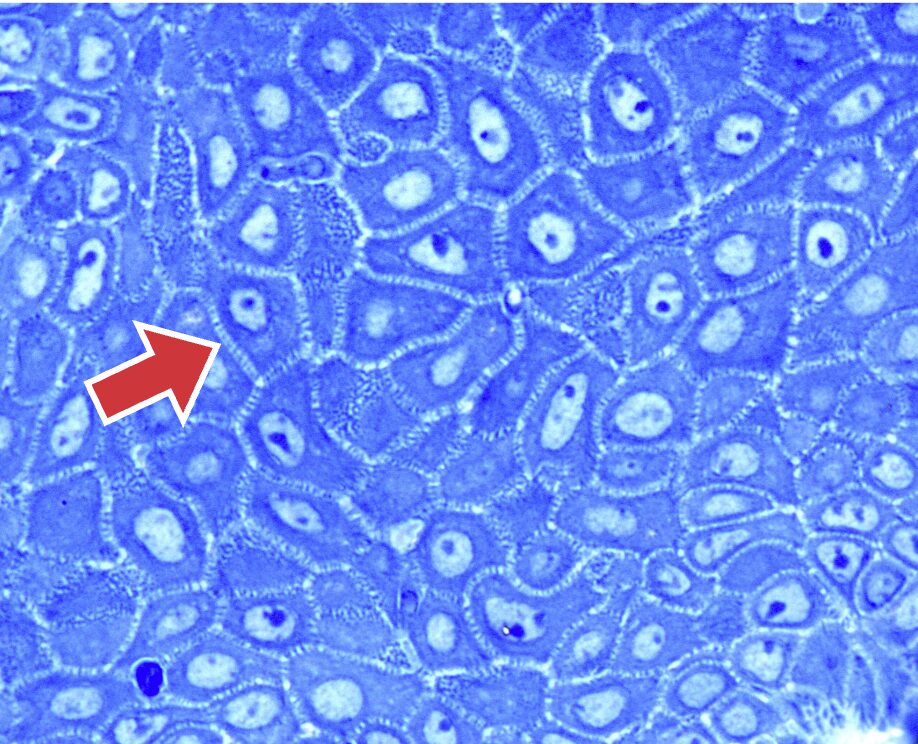

重層扁平上皮はデスモソーム結合が目立つのも特徴です。

これは細胞間橋とも呼ばれます。

した画像の細胞間のトゲトゲ(線)が細胞間橋です。

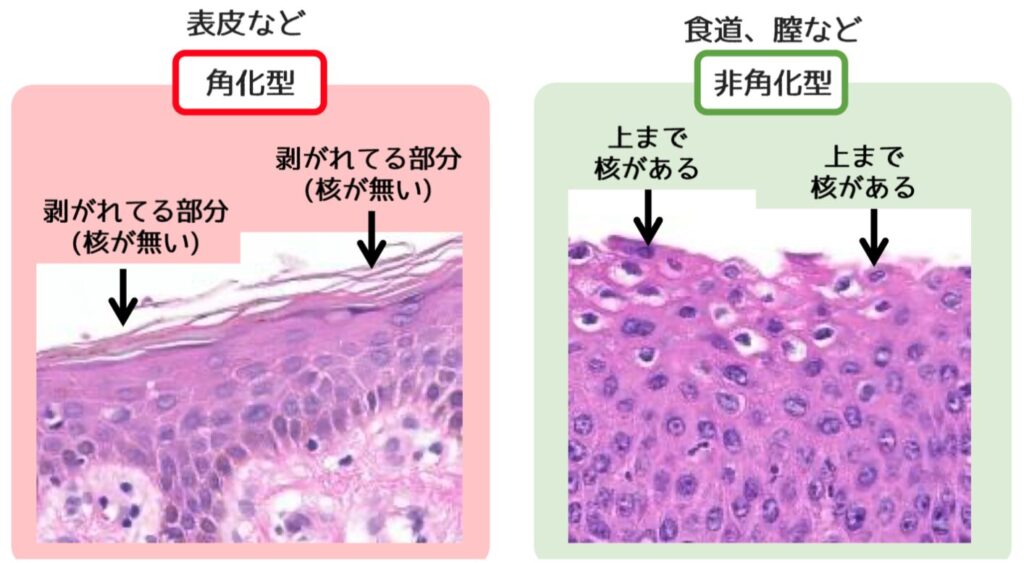

角化型と非角化型

重層扁平上皮は角化型と非角化型の2種類があります。

- 角化型

分化して最終的に細胞が垢となって剥離する重層扁平上皮。

最表層にはエオジンに強く染まる剥離した無核領域が見られる。 - 非角化型

分化しても最後まで垢にならない重層扁平上皮。

最表層の細胞も核が存在する。

- 歯肉

- 硬口蓋

- 舌背

重層立方上皮と重層円柱上皮

この2つは分布が少なく、問題として扱われることもほぼありません。

覚えなくてよいです。

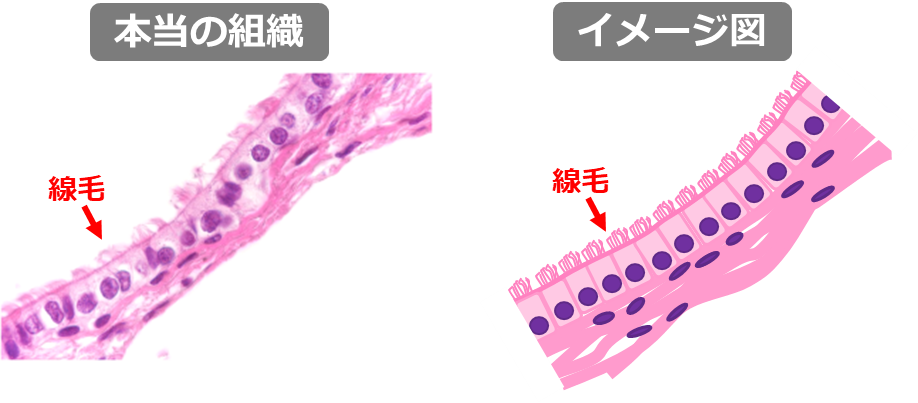

多列(線毛)円柱上皮

背の高い細胞が列をなしてる上皮です。

この上皮の多くは線毛が生えています。

右:左のイメージ

画像で見ると重層しているように見えますが、重層していません。

様々な高さの細胞が入り混じってると考えられています。

この上皮は呼吸器系に多いと覚えましょう。

外に近い呼吸器

- 鼻腔

- 副鼻腔

- 上咽頭

- 喉頭

- 気管

- 気管支

(主気管支〜亜区域気管支レベル)

赤文字に該当しない多列線毛円柱上皮

- 耳管

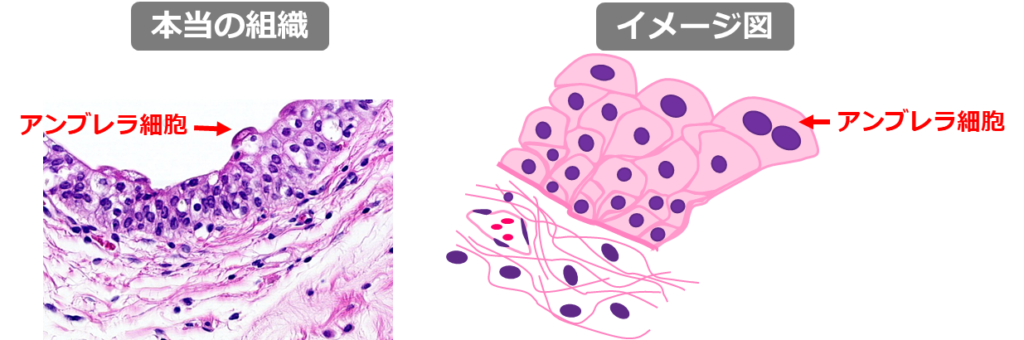

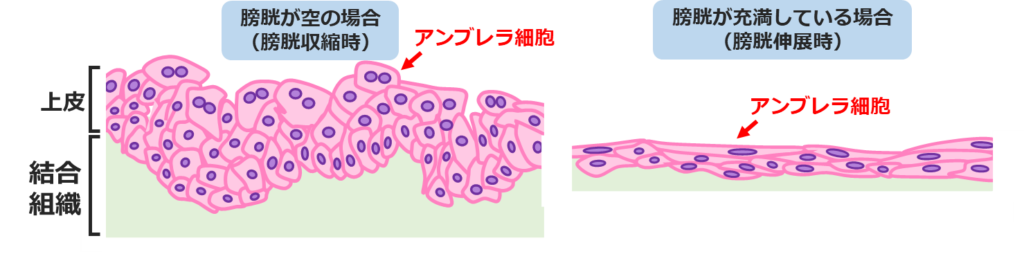

移行(尿路)上皮

尿路系にある特殊な上皮。

この上皮も層構造に見えます。

アンブレラ細胞(被蓋細胞)という一番上の細胞が特徴です。

昔は移行上皮と呼ばれていましたが、今は尿路上皮と呼ぶことが多いです。

円柱状の細胞細胞から扁平状の細胞に変化するように見えることから移行上皮と付けられたそうです。

実際は移行するわけではなく、同じ細胞の形態が変化しているだけであったため、名称が尿路上皮に変更されたと言われています。

この形態変化を膀胱で見てみましょう。

膀胱が空の時は円柱状に見え、尿で充満している時は押されて扁平状になります。

この上皮は尿路に限定して見られます。

尿路

- 腎盂

- 腎杯

- 尿管

- 膀胱

- 尿道の一部

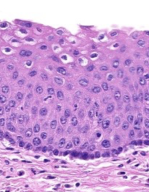

似た上皮の見分け方

重層扁平上皮

vs

尿路上皮

vs

多列線毛円柱上皮

これらの上皮の見分けが難しいとよく相談をもらいます。

この原因は明白で、全て層が厚いからです。

まずは以下のわかりやすい点に注目して鑑別しましょう。

●重層扁平上皮

単純に層が厚い場合はこれ。

角化の場合は一番上の核が無く赤いのでより分かりやすい。

●尿路上皮

層が厚くて層の一番上に乗っている細胞があればこれを選ぶ。

●多列線毛円柱上皮

層が厚くて一番上に毛が生えていたらこれを選ぶ。

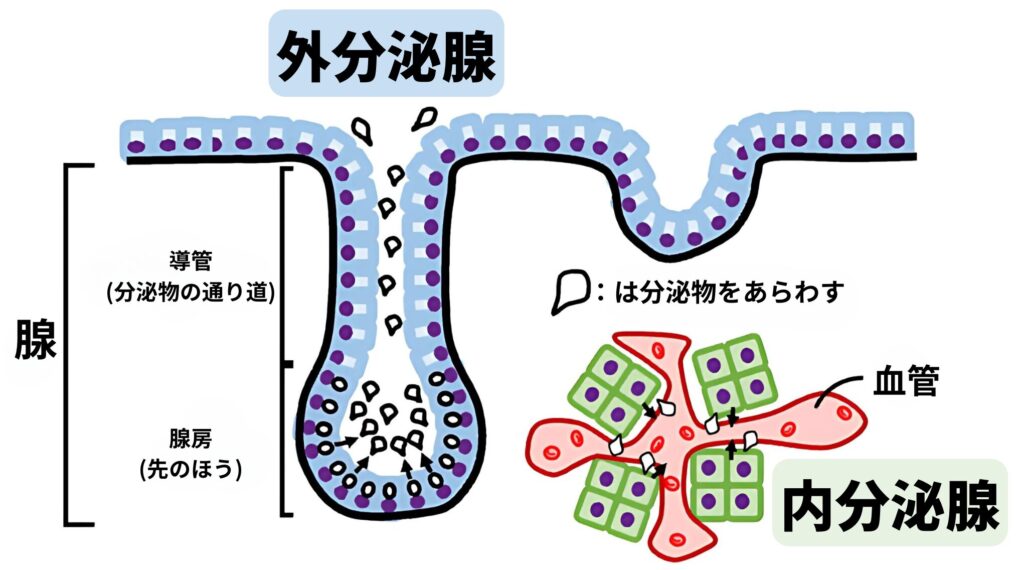

外分泌腺と内分泌腺|上皮が作る腺構造

分泌物を出す構造は【腺】と呼ばれます。

乳腺や汗腺などは組織に【腺】という名称が使われており、何かを分泌するというのが名前から分かります。

”腺”が付いていなくても分泌する器官・組織はたくさんあり、それらも必ず【腺構造】を持っています。

腺構造は外分泌腺と内分泌腺の2種類がある

腺構造は構造と分泌物の違いから

❶外分泌腺

❷内分泌腺

に分けられます。

- 外分泌腺

導管と腺房があり、目に見える分泌物(汗や乳汁など)や酵素を出す構造。 - 内分泌腺

導管や腺房がなく、目に見えないホルモンを血管に分泌する構造。

これらの構造を総称して【腺】と呼ばれ、腺を構成する細胞は腺細胞とも呼ばれます。

この腺細胞は円柱上皮や立方上皮であることが多いです。

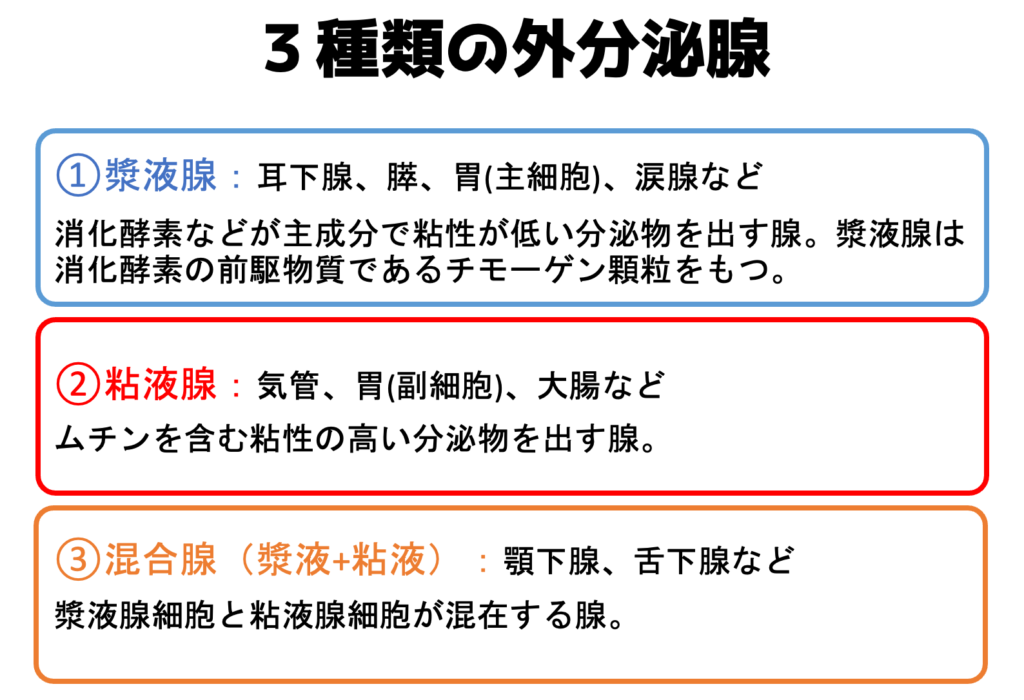

3種類の外分泌腺|漿液腺・粘液腺・混合腺

外分泌腺は目に見えるものを分泌しますが、分泌物の違いによってさらに

- 漿液腺

- 粘液腺

- 混合腺

に分けられます。

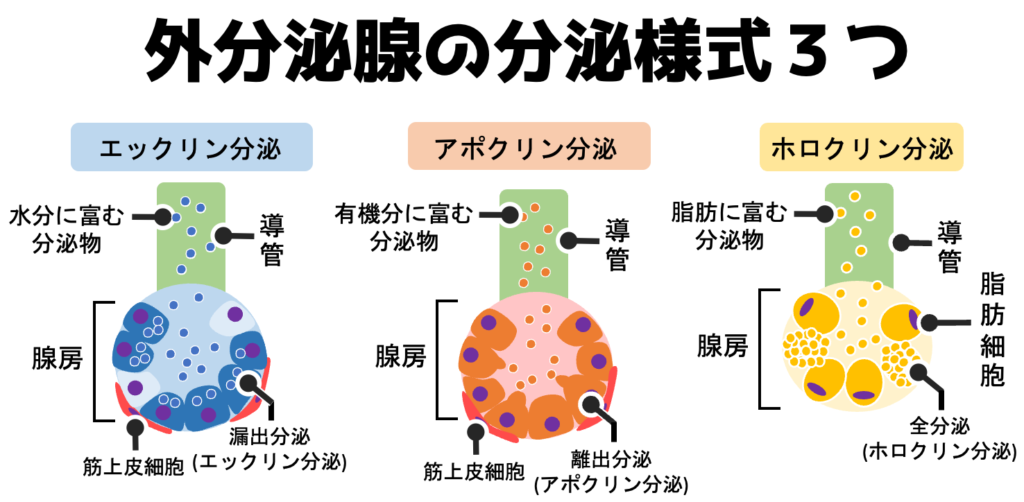

3種類の外分泌様式|エックリン・アポクリン・ホロクリン

分泌方法も3種類あります。

- エックリン分泌

別名:漏出分泌

一般的な分泌方法で、細胞は傷つかず、分泌物だけを出す。

全身に分布する汗腺や膵臓、唾液腺など。

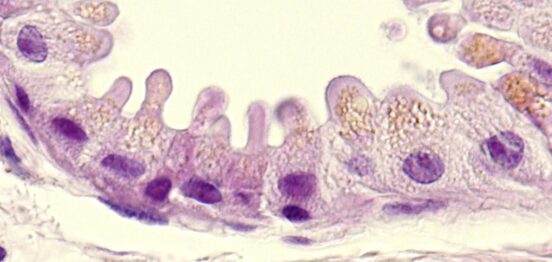

分泌物は99%以上が水。 - アポクリン分泌

別名:離出分泌、断頭分泌

細胞質の一部がちぎれて分泌物とする。

乳腺やアポクリン汗腺など。

分泌物には脂質、糖質、タンパクなどの有機物などが含まれ、粘り気がある。 - ホロクリン分泌

別名:全分泌

脂肪に富む分泌物を出す腺。

細胞自体が分泌物となる

全分泌(ホロクリン分泌)の分泌様式をとる。

皮脂腺やマイボーム腺など。

頂部の細胞質がちぎれて分泌されようとしている。

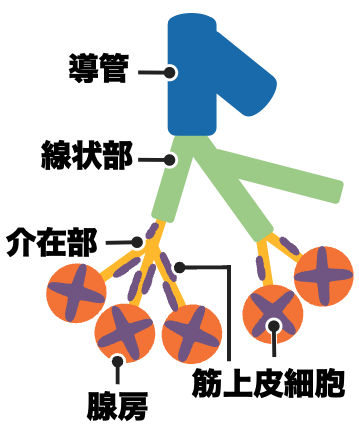

導管系は介在部・線状部・導管に分けられる

腺房から分泌された分泌物は導管を通って最終的に分泌されます。

一部の外分泌腺には3種類の管が存在し、腺房側から介在部・線状部・導管と呼ばれ、これらを総称して導管系と呼びます。

- 介在部

腺房に最も近く、細い管で筋上皮細胞が付着する。

膵外分泌腺、耳下腺、顎下腺に存在する。 - 線状部

介在部から続く管で、ミトコンドリアが多く好酸性の細胞質を示す。

耳下腺や顎下腺に存在する。 - 導管

いわゆる導管。

腺房には筋上皮細胞が存在する

外分泌腺の一部(汗腺・唾液腺・涙腺・乳腺など)の終末部(腺房や介在導管)には筋上皮細胞が存在します。

筋上皮細胞は上皮性の発生由来を持つ細胞ですが、収縮能を持つ特殊な平滑筋細胞。

この細胞の収縮によって分泌物が分泌されます。

乳腺では筋上皮細胞が良性の指標となるため重要です。

筋上皮細胞の存在は悪性や分化の指標として用いられるため、その証明は疾患の診断に有用です。

免疫染色で確認することが多く、そのマーカーが試験に出題されることがあります。

- p40

- p63

- CD10

- αSMA

- S-100

- CK5/6

- vimentin

- calponin

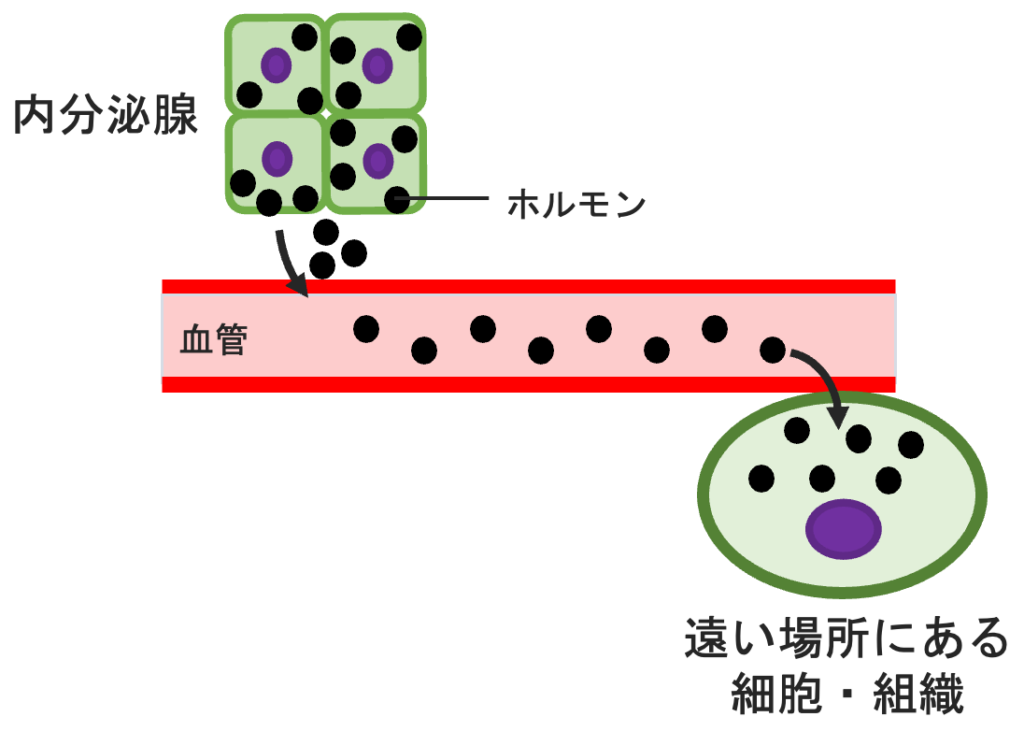

内分泌腺の分泌様式|血管に分泌する

分泌物を血管へ放出し、血管(一部はリンパ管)を介して、特定の組織や細胞に作用を及ぼすような腺を内分泌腺と呼びます。

内分泌腺に導管はありませんが、膵臓ランゲルハンス島のように集塊に存在することが多いです。

内分泌腺から分泌され、特定の作用を示す物質はホルモンと呼ばれます。

内分泌組織としては下垂体、甲状腺、膵ラ島、副腎、精巣、卵巣 などが代表的な内分泌腺ですが、消化管や期間などほぼ全身に内分泌細胞は存在します。

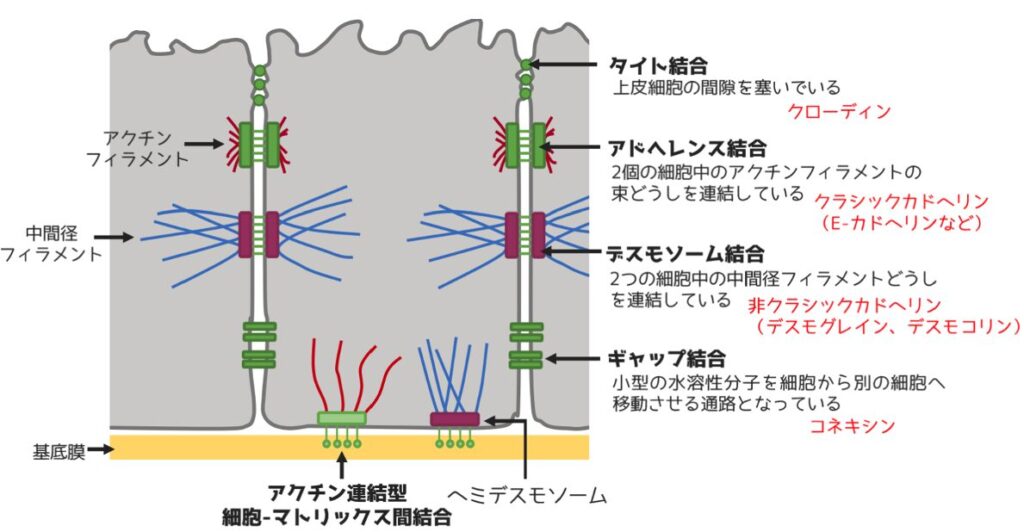

上皮の結合様式|上皮細胞は結合する

上皮細胞の特徴の1つに細胞同士が結合するというのがあります。

逆に非上皮細胞は結合していないか、かなり乏しく、それは腫瘍になっても引き継がれる特徴です。

上皮細胞の結合様式には以下のような結合様式があり、役割や蛋白、結合する蛋白などが異なります。

- タイト結合(密着結合)

クローディンやオクルディンで構成される結合様式。

細胞上部に見られる。 - アドヘレンス結合(接着結合)

タイト結合の下にあり、カドヘリンで構成される結合様式。

カドヘリンは細胞内にある2種のカテニン(αとβ)とアクチンフィラメントと結合することで細胞同士を繋ぐ。

細胞ごとにカドヘリンが異なり、上皮はEカドヘリン、神経系はNカドヘリン、胎盤はPカドヘリンなど20種類がある。

ちなみにカドヘリンの”カ”はカルシウムに由来し、カドヘリンはカルシウムイオンを必要とする。 - デスモソーム結合(接着斑)

デスモグレインやデスモコリンで構成される結合様式。

細胞内でデスモプラキンなどが仲介し、ケラチンフィラメントと結合する。

重層扁平上皮のデスモソーム結合は顕微鏡で観察でき、”細胞間橋”と呼ばれる。

- ギャップ結合

これは細胞同士の結合の役割もあるが、細胞同士の連絡通路として働く。

コネキシンが集まってできた子ネクソンという分子が2つ連結し、細胞間にトンネルのような構造を形成する。

このトンネルを分子量1000以下の小さな分子が自由に行き来できる。 - ヘミデスモソーム結合

上記は隣接する細胞同士の結合様式であるが、これは細胞と基底膜を結合するもの。

インテグリンという分子を使って細胞内のケラチンと基底膜を繋ぐ。