【食道の解剖】生理的狭窄部や上皮・筋肉など解剖と組織構造を徹底解説!

この記事では医療系の試験対策に使える解剖学的な知識を詰め込みました。

イラストが豊富で視覚的に短時間で学ぶことができます。

国家試験だけでなく、学内試験対策にもぜひお使いください。

食道の基本的解剖

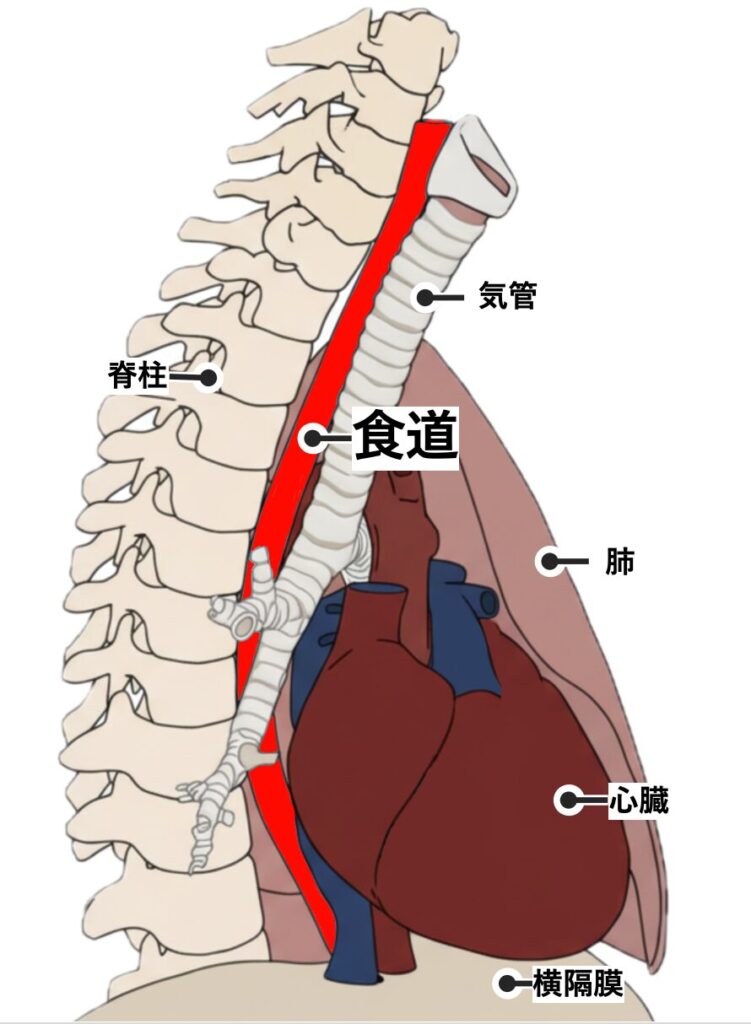

食道の位置|脊柱と気管の間に存在する

まず食道の位置について確認します。

食道は下咽頭から続く臓器で、後ろの脊柱と前方の気管の間に存在します。

最終的に横隔膜を貫いて胃につながります。

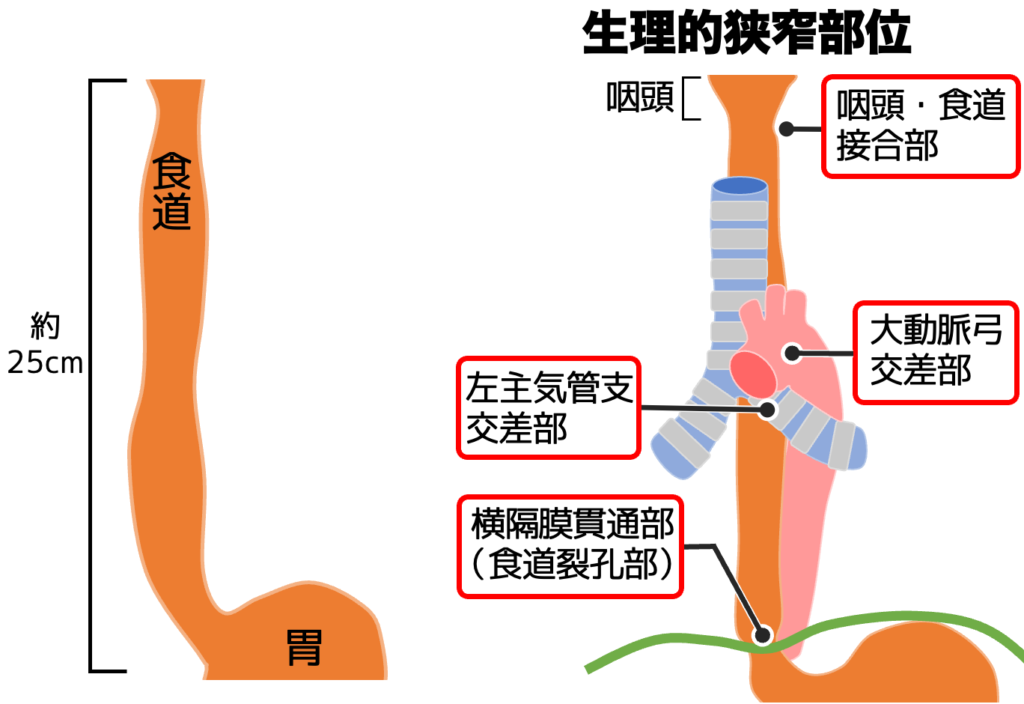

食道の長さと生理的狭窄部位

食道の長さは約25cm程度の消化器です。

また、生理的狭窄部位と呼ばれる通常状態で狭くなっている場所が3箇所あります。

- 咽頭・食道接合部

- 左主気管支交差部

大動脈弓交差部 - 横隔膜貫通部

(食道裂孔部)

❷は2つの要素があるため、別々で記載されて4箇所とする参考書もあります。

また、横隔膜を貫通する部位は食道裂孔部とも呼ばれます。

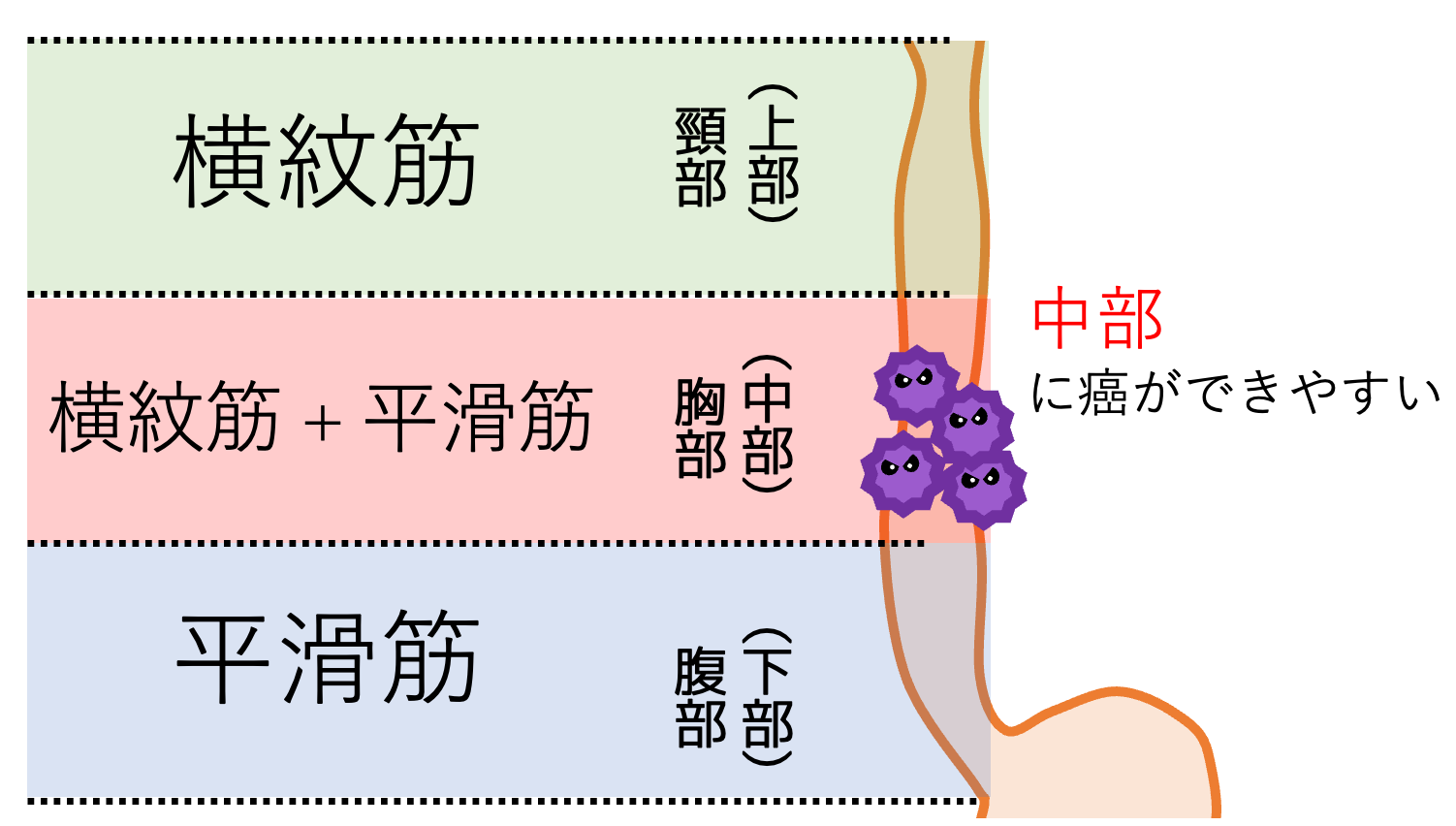

食道は上・中・下に分けられる

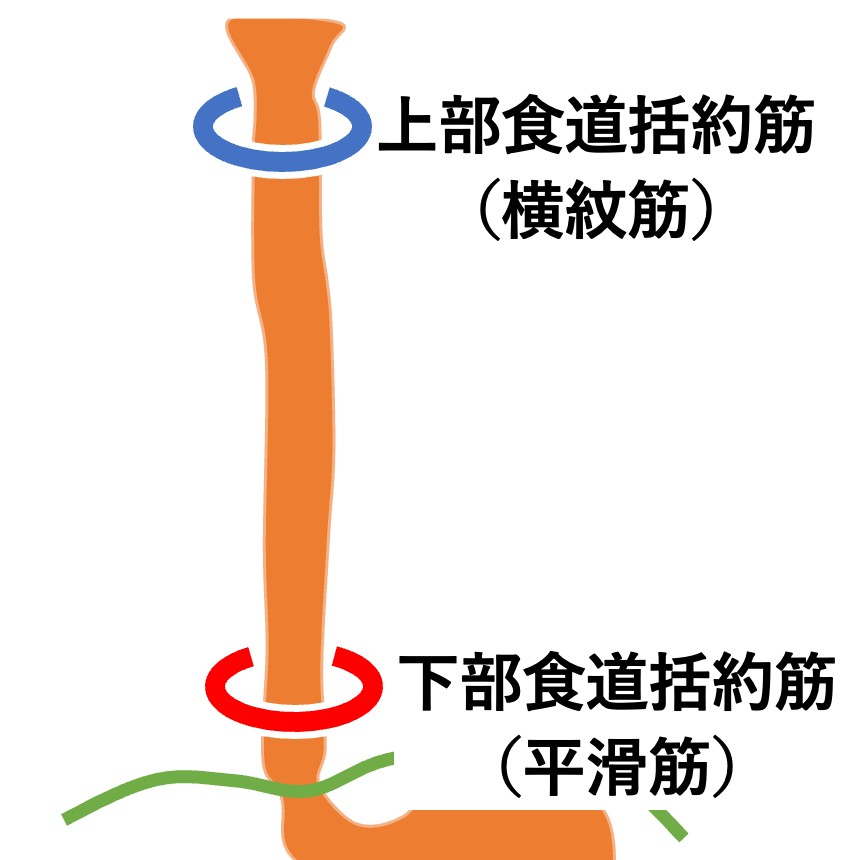

食道は口側から上部(別名:頸部)、中部(胸部)、下部(腹部)に区画分けされ、構成する筋肉が異なります。

- 上部食道

横紋筋 - 中部食道

横紋筋と平滑筋の混合

※日本では中部に癌が多い - 下部食道

平滑筋

上部と下部には嚥下や逆流を防ぐリング状の括約筋が存在します。

胃の噴門部には括約筋が存在しないため、下部食道括約筋が逆流防止を担っています。

上部食道括約筋は輪状咽頭筋を主成分とする横紋筋性の「解剖学的括約筋」で、嚥下時にのみ弛緩します。

一方、下部食道括約筋は目にみえる解剖学的な括約筋は存在せず、主に生理学的高圧帯として機能します。

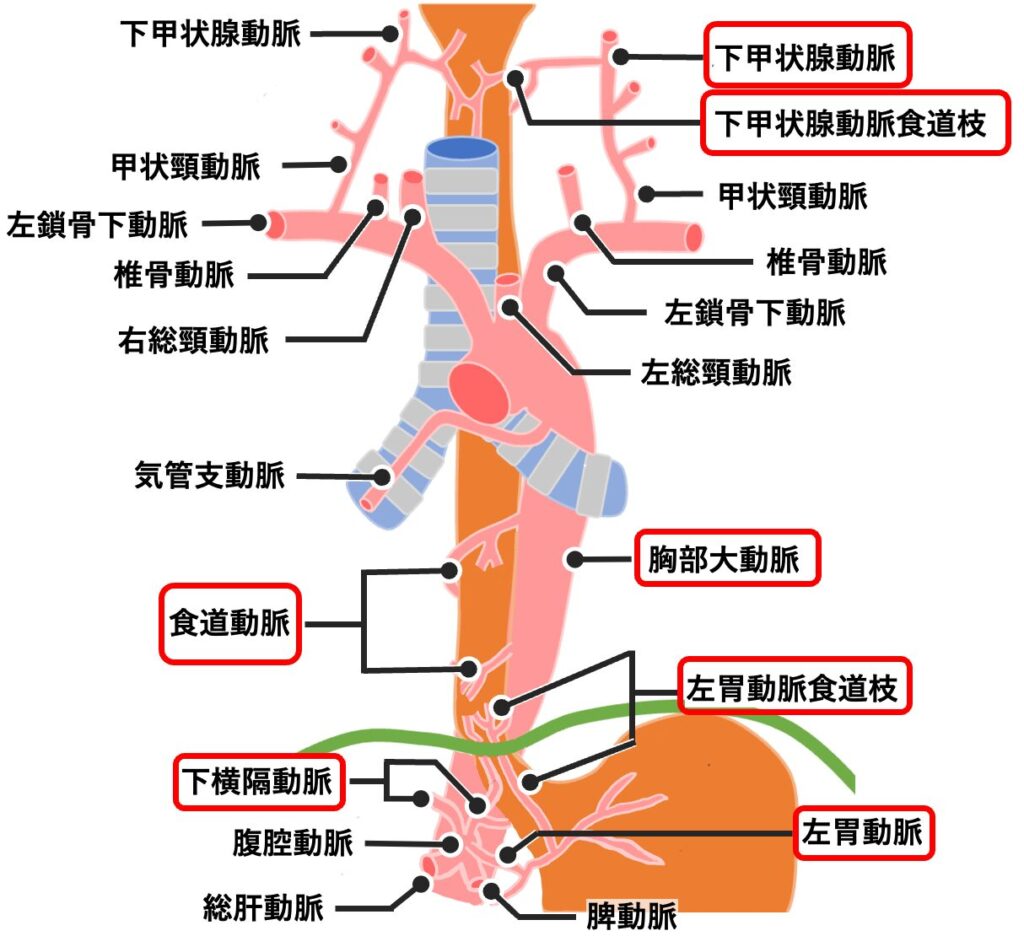

食道の動脈は3箇所から枝分かれする

食道の動脈は上部・中部・下部で関連する動脈が異なります。

- 上部食道

左鎖骨下動脈から分岐した甲状頸動脈の延長にある下甲状腺動脈が枝を出して支配。 - 中部食道

胸部大動脈から分岐して食道動脈を形成して支配。 - 下部食道

左胃動脈と下横隔動脈から分岐した枝が支配。

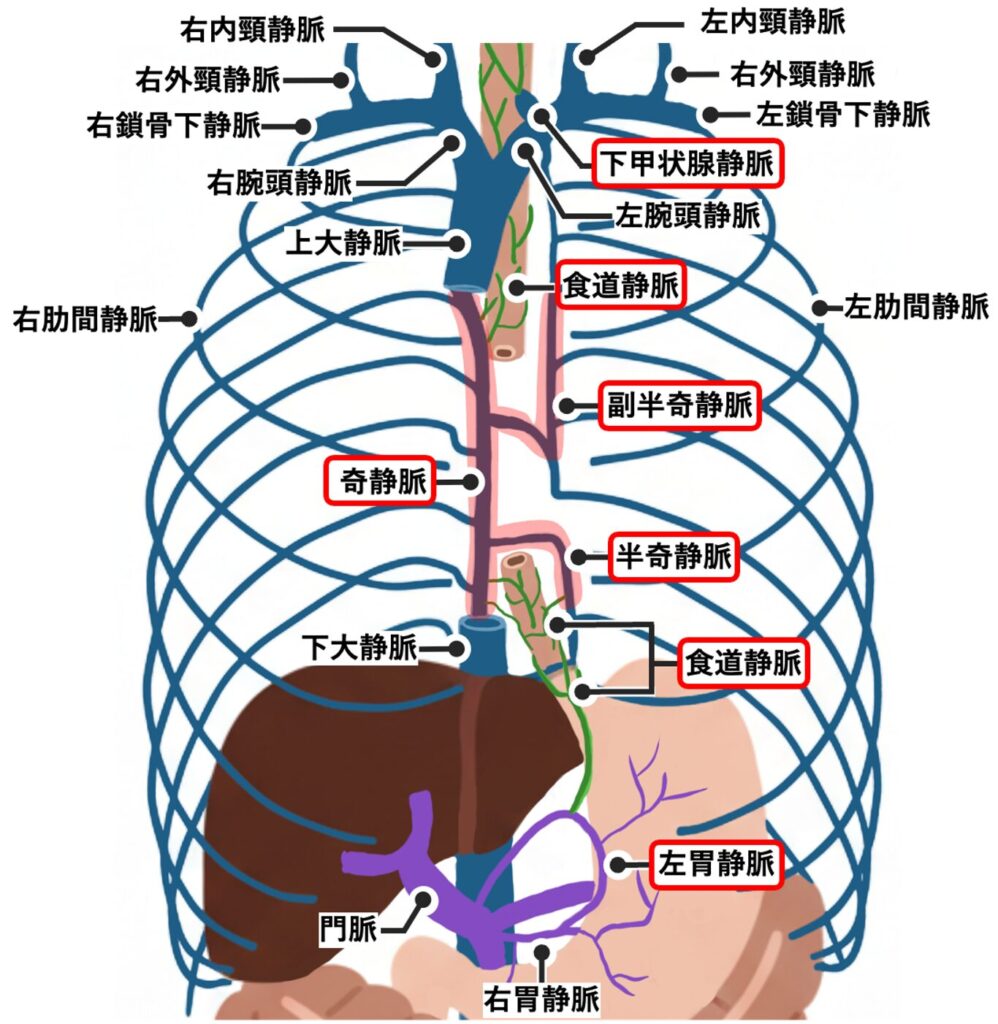

食道の静脈は3系統(上大静脈系/奇静脈系/門脈系)に流入する

食道の静脈も動脈と同様に上部・中部・下部で流れる場所が変わります。

- 上部食道

下甲状腺静脈から左(or右)腕頭静脈を通って上大静脈に入る - 中部食道

奇静脈系(奇静脈、半奇静脈、副半奇静脈)を通って上大静脈に入る - 下部食道

以下の2つの経路がある

1.奇静脈を通って上大静脈に入る

2.左胃静脈から門脈、肝静脈を通って下大静脈に入る

❸のように門脈に入る経路があるため、門脈圧亢進症が起きると食道静脈瘤が生じる。また、肝臓への転移も起きることがある。

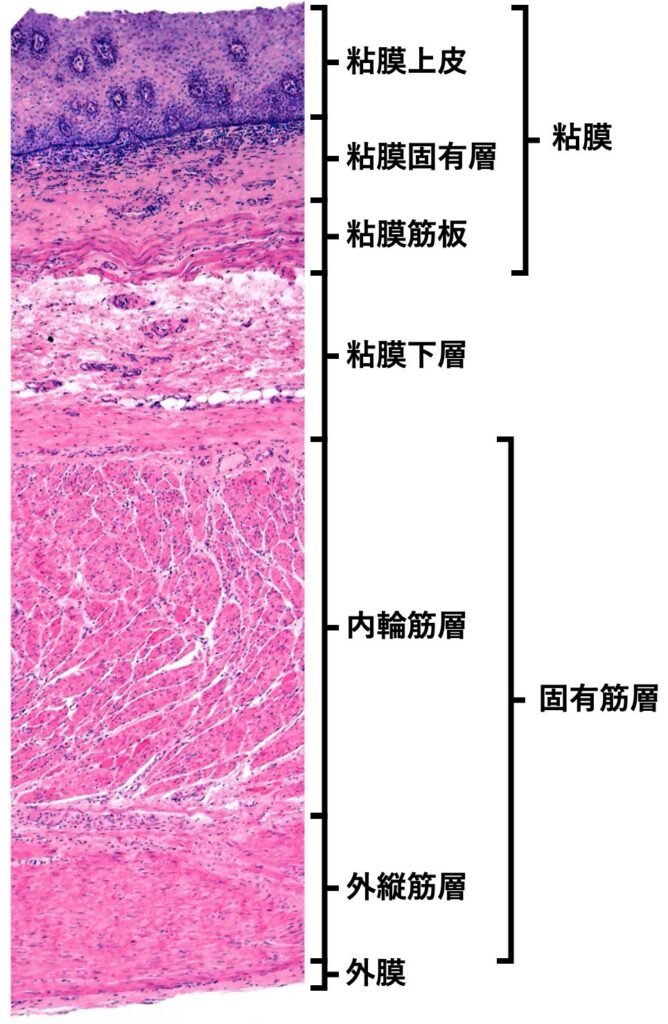

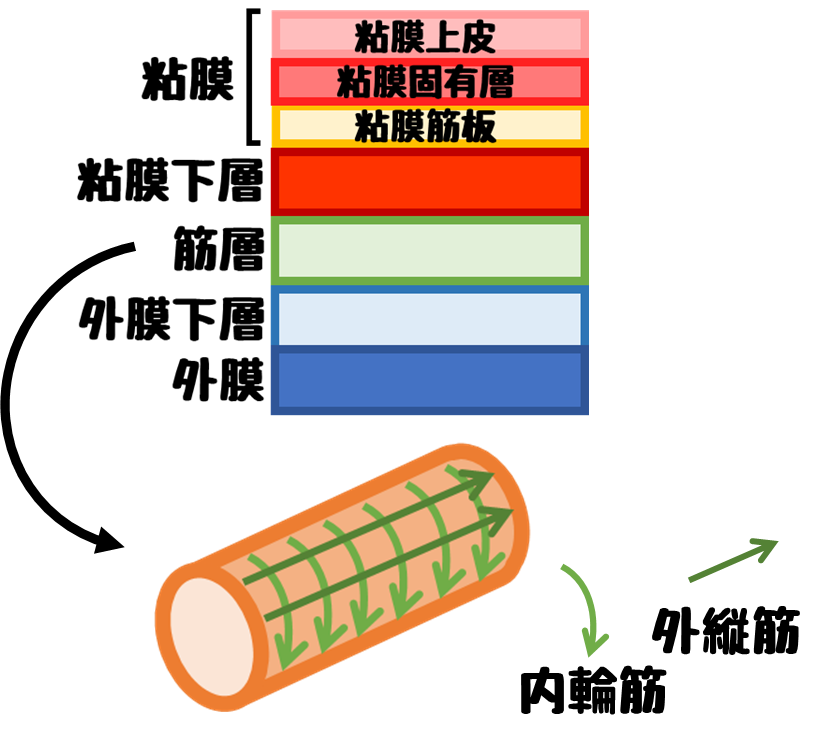

食道の組織構造

食道は一般的な消化管の層構造です。

消化管は層構造になっており、上から順番に以下のように分けられる。

- 粘膜

- 粘膜上皮

- 粘膜固有層

- 粘膜筋板

- 粘膜下層(粘膜下組織)

- 固有筋層

- 内輪筋層

- 外縦筋層

- 漿膜(または外膜)

粘膜は3層構造の総称で、筋層も2〜3層の総称です。

消化管は必ずこの基本的層構造を覚えよう!

胃や胆嚢などは違いがあるので注意してね!

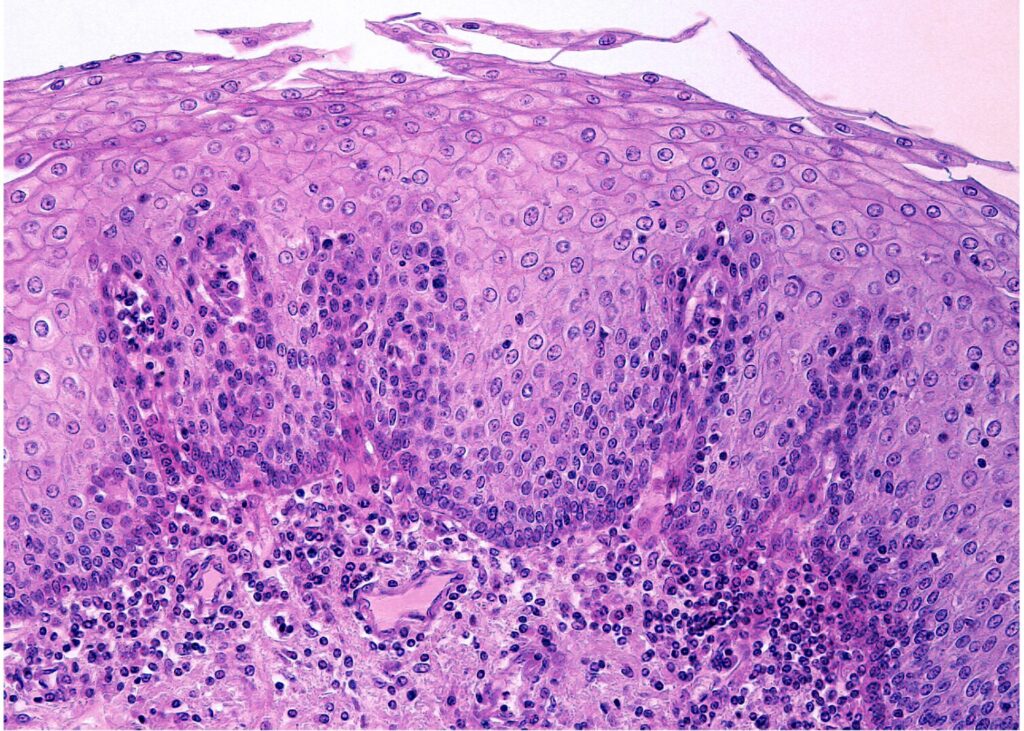

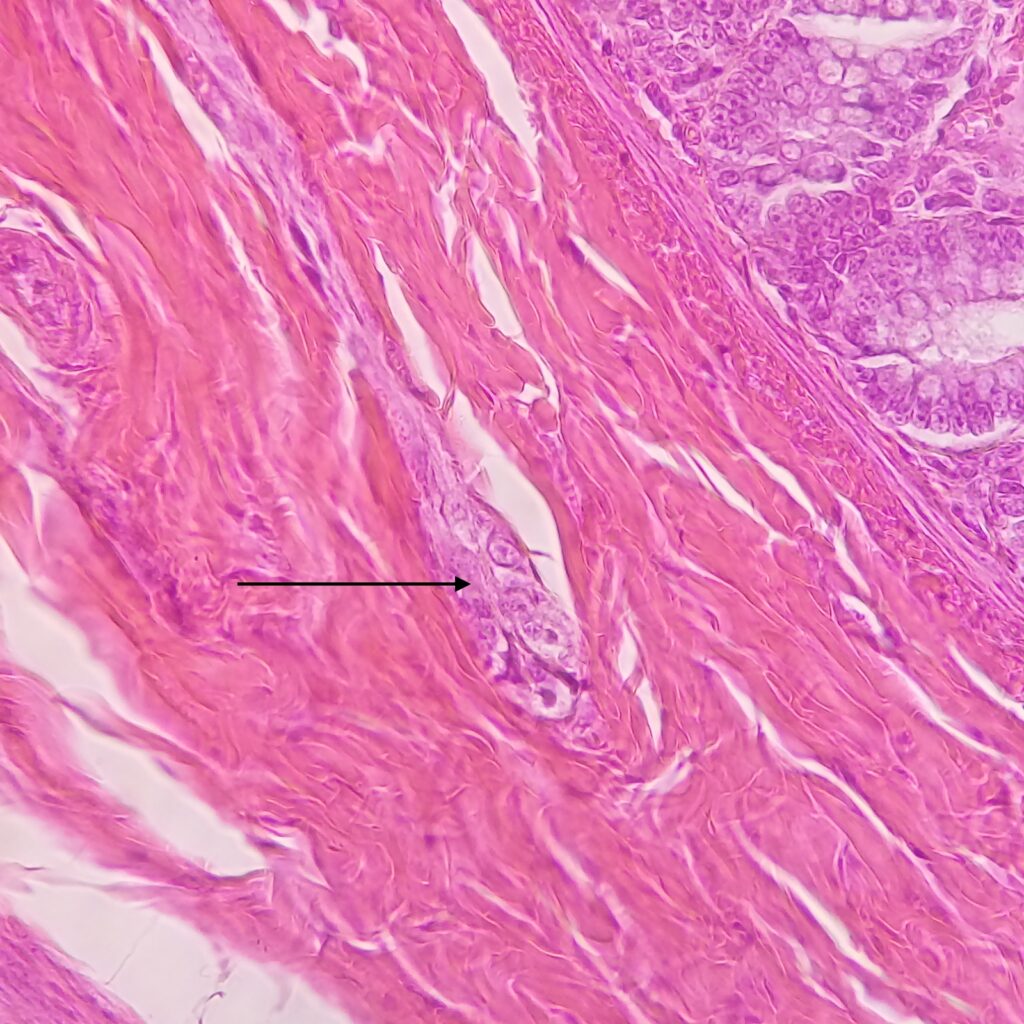

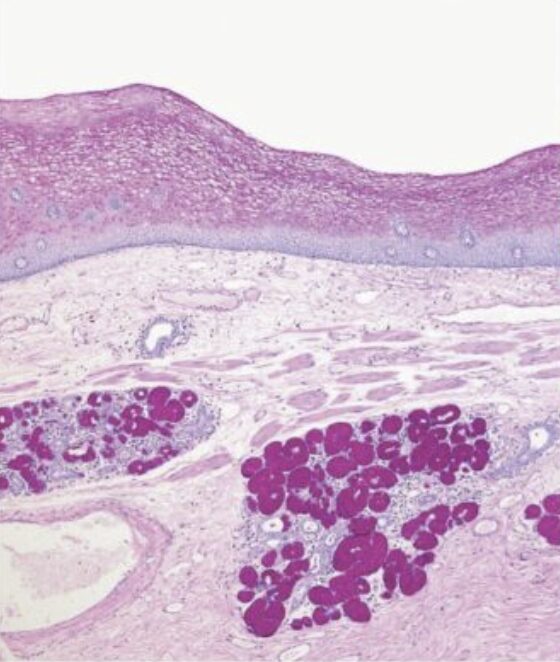

食道の粘膜上皮

食道の粘膜上皮は非角化型重層扁平上皮で被覆され、細胞間橋も明瞭にみられます。

角化と非角化は画像を見て分かるようにしておこう!

食道の次の器官は胃ですが、胃の上皮は単層円柱上皮なので、食道下端部で急に切り替わります。

この切り替わる繋ぎ目部分は食道胃接合部(EGJ)と呼ばれ、接合部から上下2cmを食道胃接合部領域と呼びます。

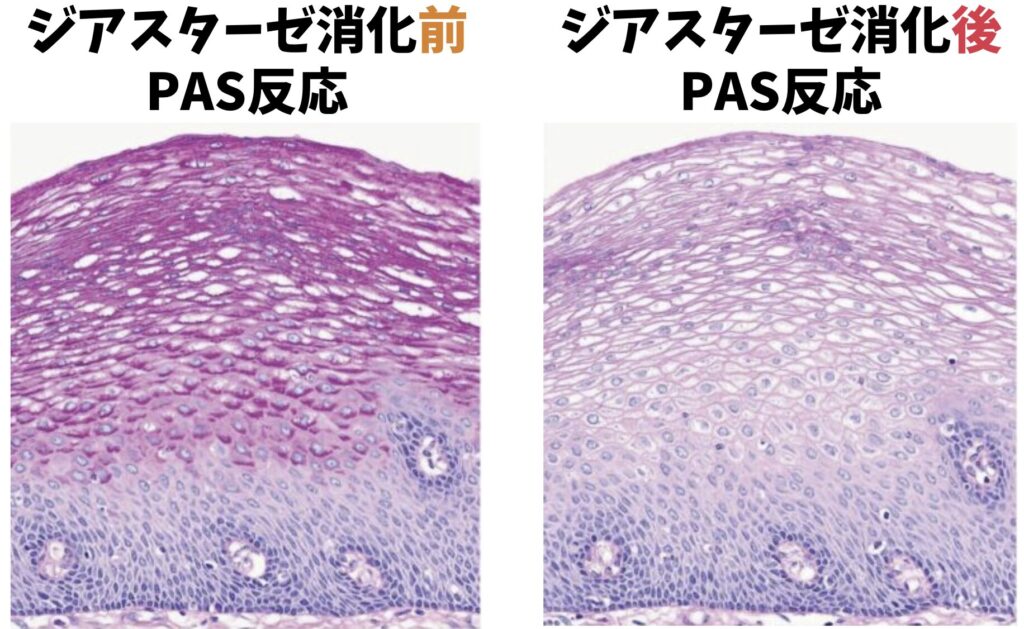

また、グリコーゲンが多く含まれるため、下画像のようにPAS反応に陽性を示します。

グリコーゲンであるため、ジアスターゼ消化で陰性化します。

右:グリコーゲンが消化されてPASー

出典:厚生労働省ホームページ改変

第70回臨床検査技師国家試験の問題および正答について午前問題別冊

食道の粘膜固有層

粘膜固有層は膠原線維や弾性線維などが存在する上皮下の組織です。

食道下部の粘膜固有層には食道噴門腺が存在します。

食道の粘膜筋板

粘膜筋板は消化管に見られる薄い平滑筋の層で、粘膜固有層と粘膜下層の間に見られます。

食道では他の消化管よりかなり厚い構造になっています。

食道の粘膜下層

粘膜筋板の下にある粗な結合組織の層です。

血管、リンパ管、神経叢(しんけいそう)などが存在します。

神経叢とは神経系の集まりのことです。

消化管には粘膜下層と筋層間に2種類あり、それぞれに名前があります。

粘膜下層にある神経叢はマイスナー神経叢と呼ばれます。

この神経叢は主に分泌に関連します。

Submucous plexus (Meissner’s plexus).jpg” by Leonardo M. Lustosa is licensed under CC BY-SA 4.0

食道の粘膜下層には食道腺が存在し、PAS反応にもアルシアン青染色にも陽性を示します。

- 粘膜固有層:食道噴門腺(下部)

- 粘膜下層:食道腺(PAS+/Alcian青+)

出典:厚生労働省ホームページ改変

第70回臨床検査技師国家試験の問題および正答について午前問題別冊

各組織で染まる粘液染色は必ず覚えておきましょう。

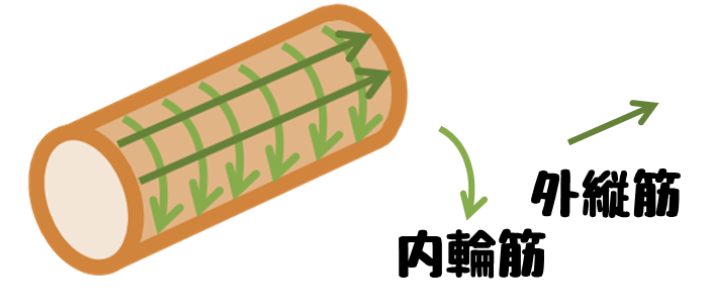

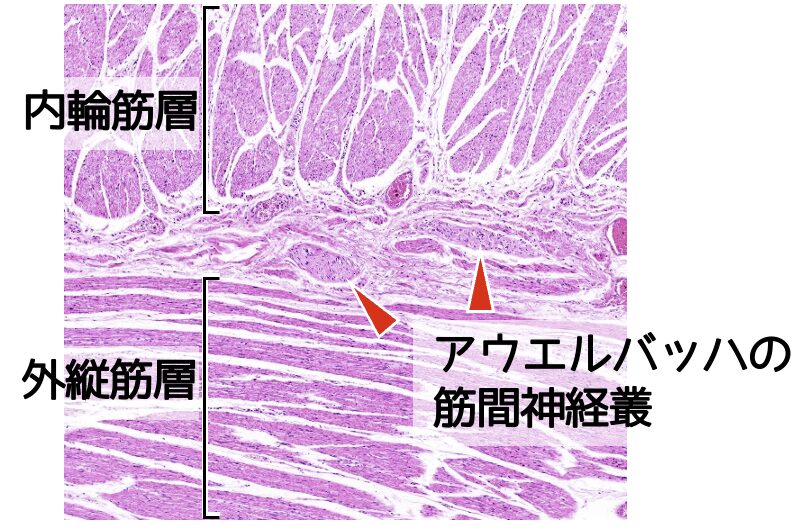

食道の筋層

食道の筋層は、

- 内側の輪状に走る【内輪筋層(ないりんきんそう)】

- 外側の縦に走る【外縦筋層(がいじゅうきんそう)】

の2種類があります。

このような消化管の筋層は固有筋層とも呼ばれます。

内輪筋層と外縦筋層の間にはアウエルバッハの筋間神経叢がいます。

この神経が消化管の筋肉を動かします。

食道の外膜

食道の一番外側は外膜と呼ばれる疎性結合組織で血管、リンパ管、神経などが存在します。

他の多くの消化管は外膜ではなく、漿膜で覆われます。