【核酸の染色まとめ】❶フォイルゲン反応❷メチル緑・ピロニン染色❸ブリリアント・クレシル青染色❹X染色質染色❺マン染色

核酸とはDNAやRNAのことです。

DNAやRNAを特異的に染め出すことで、特定の疾患の鑑別などができます。

また、核小体やX染色質といった特定の核酸を検出する染色法もあります。

臨床検査技師国家試験では前者2つ、細胞検査士試験では後者も合わせた全ての染色をマスターしましょう。

核酸の染色5種類

- フォイルゲン反応

- メチル緑・ピロニン染色

- ブリリアント・クレシル青染色

- X染色質染色

- マン染色

- ヘマトキシリン

ヘマトキシリンはHE染色で解説したのでここでは割愛します。

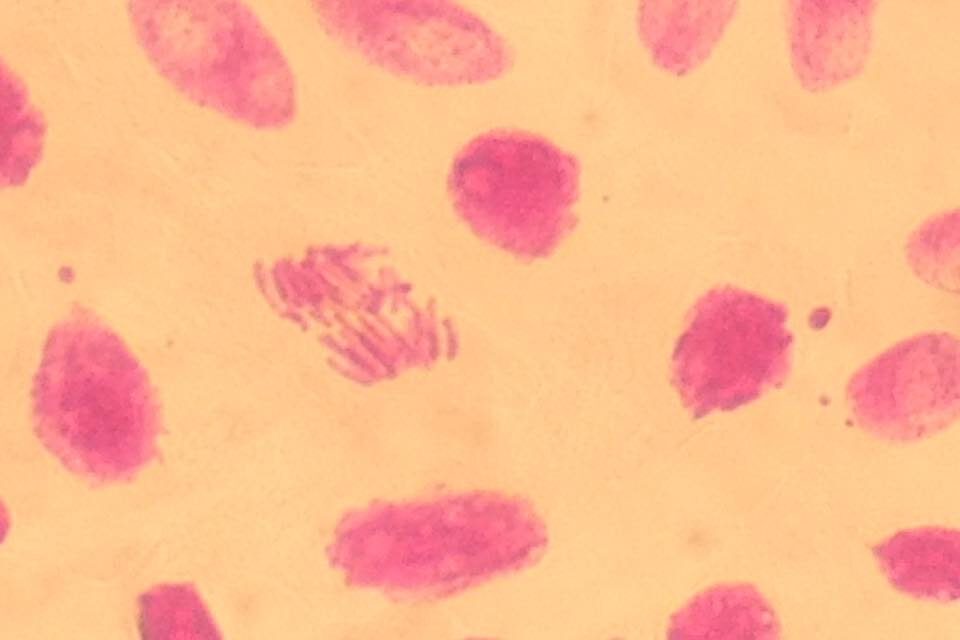

❶フォイルゲン反応

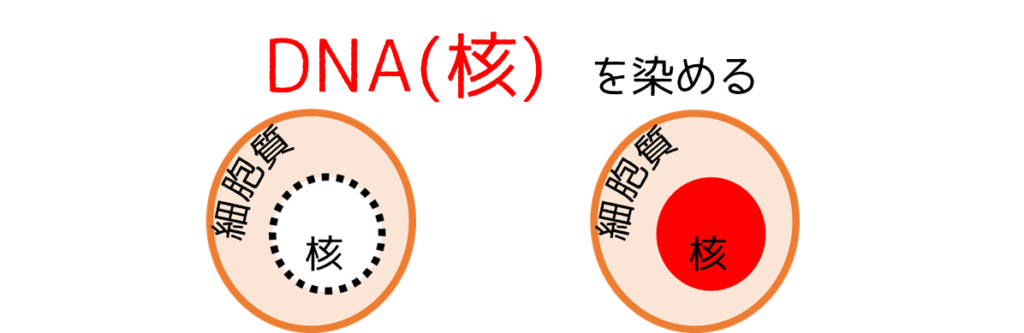

フォイルゲン反応の画像

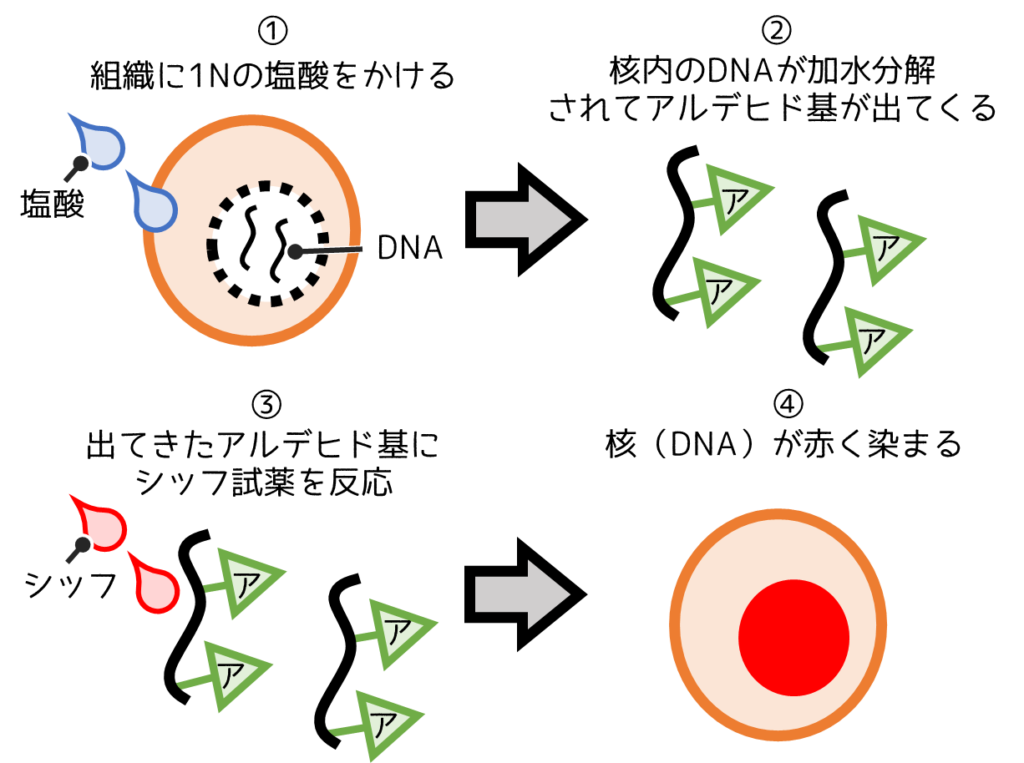

フォイルゲン反応(Feulgen reaction)は塩酸とシッフ試薬を使ってDNAを染める方法です。

この染色の最大のポイントはDNAを定量できる点です。

- DNAを赤く染める

- DNA量を定量できる

- 原理がPAS反応と似ている

- 塩酸とシッフ試薬を使う

- 加温する

フォイルゲン反応の全体像

特に重要な点は赤文字にしています。

(水洗は省略)

- 脱パラ・脱キシ・親水

- 1N(1M)塩酸【加温:60℃】

(加水分解) - 1N塩酸

(洗浄) - シッフ試薬

(呈色) - 亜硫酸水

(洗浄) - 脱水・透徹・封入

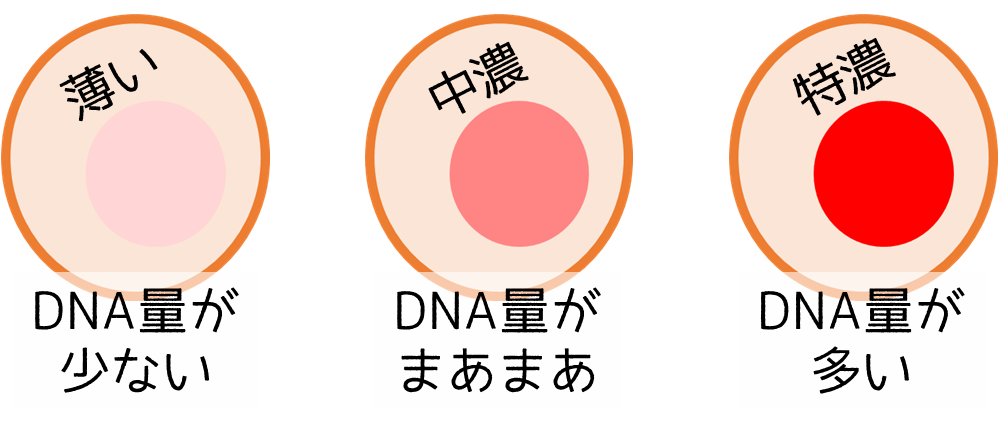

フォイルゲン反応はDNAを染色・定量する

フォイルゲン反応はDNA(核)を染めます。

さらにこの染色の利点は染色強度がDNA量と比例することです。

つまりDNA量を色で定量できます。

フォイルゲン反応の原理

フォイルゲン反応の原理はPAS反応とよく似ています。

PAS染色と似た原理は全部で5種類あります。

試験にも出題されているので必ず覚えておきましょう。

シッフ試薬の組成も頻出なので確実に覚えましょう。

❷メチル緑・ピロニン染色

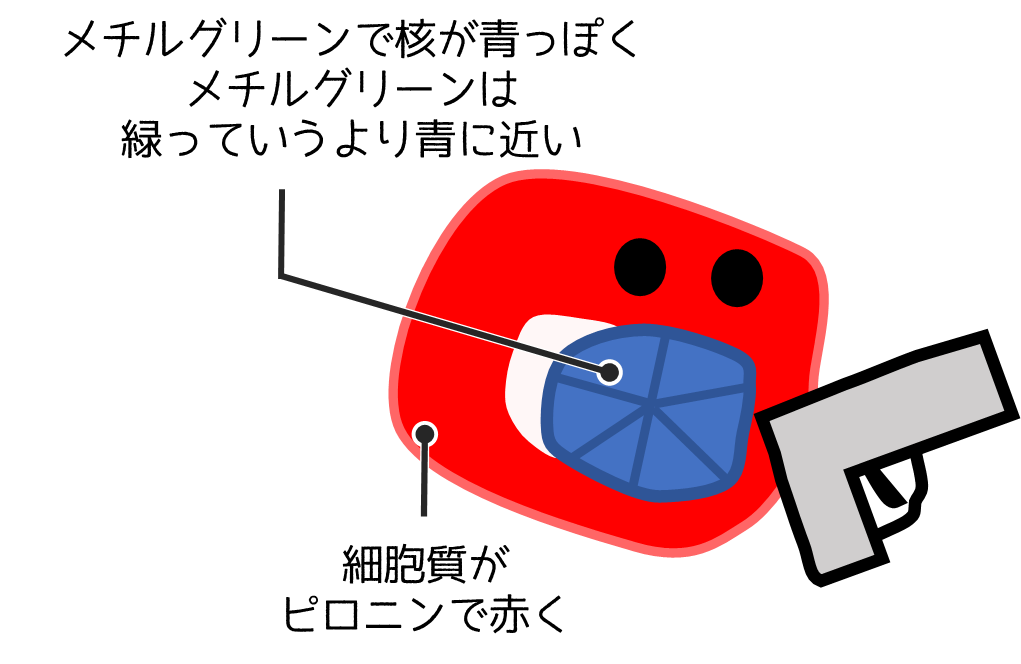

メチル緑・ピロニン(methyl green pyronin)染色は塩基性色素であるメチル緑でDNA、ピロニンでRNA(核小体や粗面小胞体)を染める染色です。

メチル緑という名前ですが、この色素の染色結果はほぼ青色である点は注意。

また、別名「ウンナ・パッペンハイム染色」とも呼ばれ、パッペンハイム染色(ギムザ染色)と混同させる問題が出題されます。

phが重要でpH4.2の酢酸緩衝液を使いますが、高い時と低い時は以下のような影響があります。

- pHが高い時:メチル緑に染まりやすい

- pHが低い時:ピロニンに染まりやすい

- 形質細胞の検出に有効

- メチル緑でDNAを青に染める

- ピロニンでRNAを赤く染める

- 両色素とも塩基性色素

- pH4.2の酢酸緩衝液を用いる

- 別名:ウンナ・パッペンハイム染色

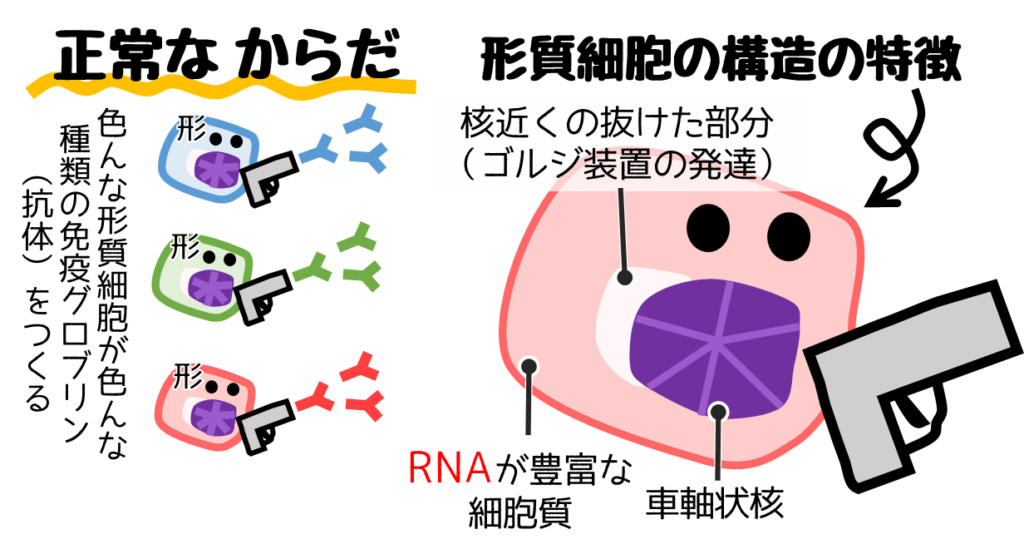

メチル緑・ピロニン は形質細胞の検出に有効

形質細胞は抗体(免疫グロブリン)を作るB細胞性リンパ球です。

形質細胞の細胞質はRNA(粗面小胞体)が豊富で、核にはDNAが豊富に含まれています。

そのため、核(DNA)はメチル緑で青く染まり、RNAが多い細胞質はピロニンで赤く染まります。

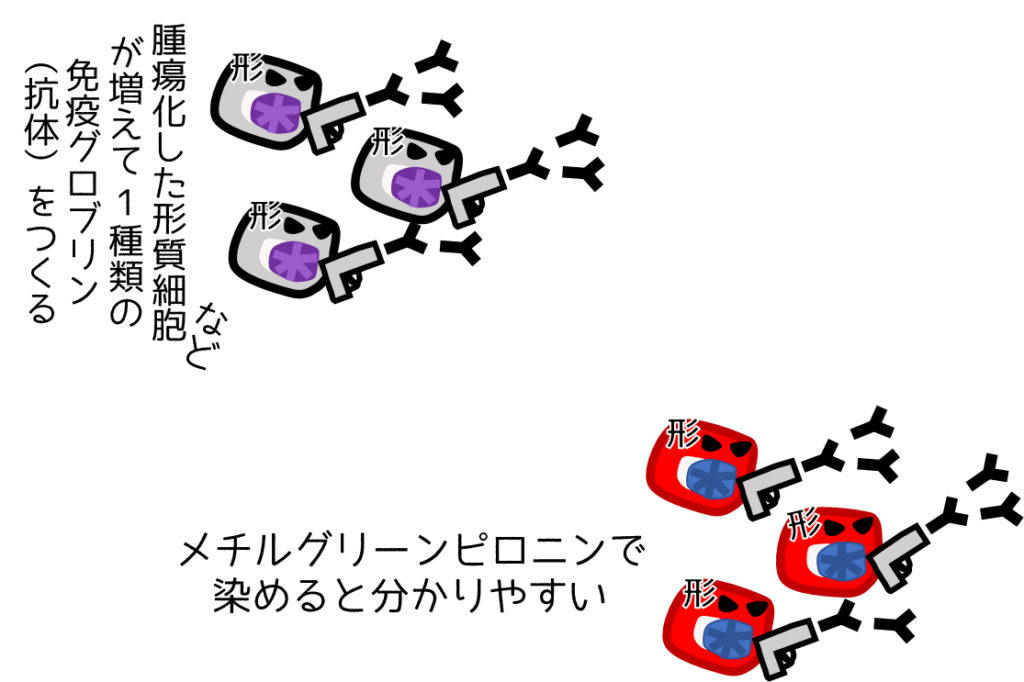

このように特徴的な染まり方をするため、形質細胞や形質細胞由来の腫瘍などの検出に有効です。

メチル緑・ピロニンが有用な疾患

形質細胞に有効なため、形質細胞が腫瘍化した多発性骨髄腫(形質細胞腫)に有効です。

❸ブリリアント・クレシル青染色

ブリリアント・クレシル青(brilliant-cresyl-blue)染色は核小体を青く染める染色です。

超生体染色と呼ばれる方法の1つで、未固定の生きた細胞を染める。

- ブリリアント・クレシル青

核小体やハインツ小体など - インジゴカルミン

胃や大腸の内視鏡検査で使われる青色の色素。 - ニューメチレン青

網状赤血球 - ヤーヌス緑

ミトコンドリア(糸粒体) - 中性赤

細胞質内顆粒・空胞

❹X染色質染色

X染色質(X-chromatin)染色はその名の通り、X染色質を染める染色法です。

X染色体は2本(ヒトにおける女性の染色体)以上ある場合、1本が不活性化しています。

この現象はライオ二ゼーションと呼ばれ、凝縮して不活性化したX染色体は

【X染色質】【Xクロマチン】【バー小体】

などと呼ばれます。

このX染色質は塩基性色素のクレシル紫で染めることができます。

X染色質は核膜に接して存在しているのが特徴的です。

X染色体の数によってX染色質の違いがあります。

- X1つ(正常男性)

45, XY

X染色質:0 - X1つ(ターナー症候群)

45, XO

X染色質:0 - X2つ(正常女性)

46, XX

X染色質:1 - X2つ(クラインフェルター症候群)

47, XXY

X染色質:1 - X3つ(トリプルX)

47, XXX

X染色質:2

❺マン染色

マン(mann)染色は核小体を赤、クロマチンを青紫に染める染色です。

核小体はエオジン、クロマチンはメチル青で染めます。

核酸の染色に関する練習問題

問1

フォイルゲン反応の最大の特徴は何?

A.DNA量を定量的に評価できる。

B.メチル緑とピロニンという2種類の色素を使用する。

C.生きた細胞を染色する超生体染色である。

D.RNAを特異的に赤く染色する。

- 答えはここをクリック

-

A

問2

メチル緑・ピロニン染色における形質細胞の染まり方は?

A.核が赤色に、細胞質が青色に染まる。

B.細胞全体が均一に赤色に染まる。

C.細胞全体が均一に青色に染まる。

D.核が青色に、細胞質が赤色に染まる。

- 答えはここをクリック

-

D

問3

超生体染色に分類されるものはどれ。

A.ブリリアント・クレシル青染色

B.メチル緑・ピロニン染色

C.フォイルゲン反応

D.X染色質染色

- 答えはここをクリック

-

A