【内分泌細胞の染色まとめ】グリメリウス|マッソン・フォンタナ|アルデヒド・フクシン|ヘルマン・ヘレルストローム

どっとぜぶら

どっと. New life

この記事ではメセナミン銀で真菌を染めるGroott(グロコット)染色を解説します!

ゴロもあるので試験対策で使ってね!

染色は全体の流れを何となく把握すると理解しやすくなります。

特にこの染色は原理も大事なので確認してみてください。

※水洗は省略

グロコット染色はまず以下の4つから覚えましょう。

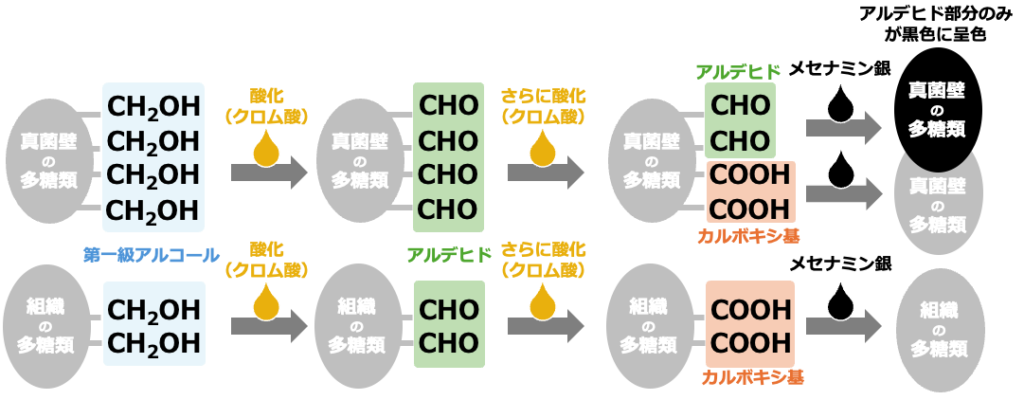

グロコット染色はPAS反応と似た原理で進みますが、流れが少しだけ異なります。

PAS反応と同様にグロコット染色も❶酸化❷呈色の2つが重要です。

何で酸化して何で呈色するかは確実に覚えましょう。

❶酸化❷アルデヒド❸呈色

の流れを覚えよう!

※実際はもう少しややこしいですが簡略化して解説しています。

アルデヒドが銀を還元し、加温することでホルマリンが生じて金属銀が沈着する流れがありますが、覚えなくて良いです。

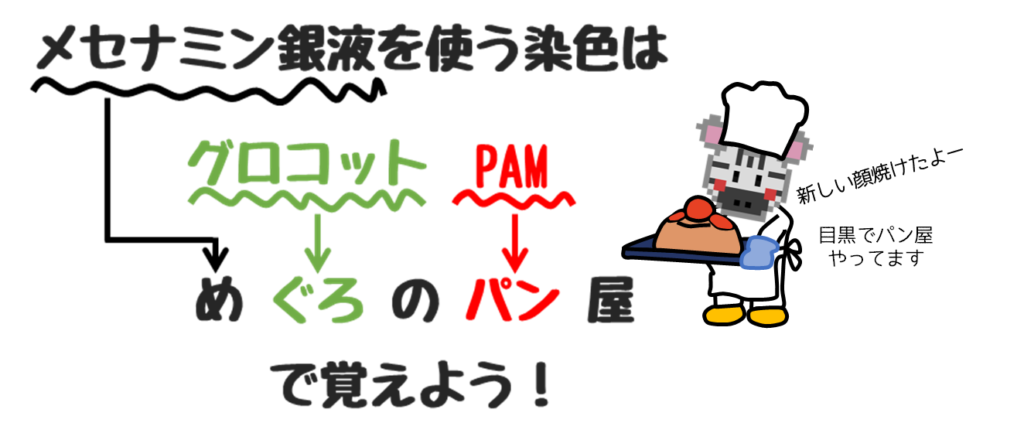

メセナミン銀という試薬が出てきましたが、この銀は存在しません。

硝酸銀といくつかの試薬を混合して作られたものを【メセナミン銀液】と呼びます。

「硝酸銀を使う染色は?」という問題で答えになる可能性もあるので注意しておこう!

【メセナミン銀を使う染色ゴロ】

めぐろのパン屋

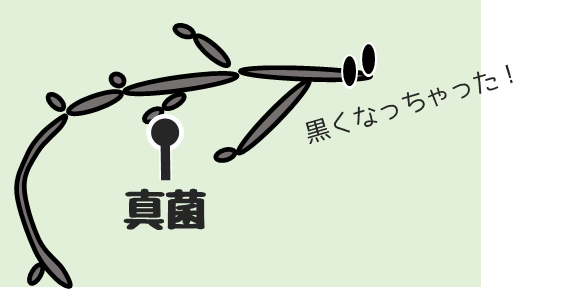

グロコット染色の主な目的は真菌を黒く染めることです。

さらに真菌だけでなく、細菌を染めることも可能です。

ムーコルや放線菌はPAS反応やグリドリー染色では染まりにくいとされるため、グロコット染色が有効になります。

背景はライトグリーンで緑に染めます。

真菌が染まる染色は8つあります。

クリプトコッカスは特殊で他にも染まる染色があります。

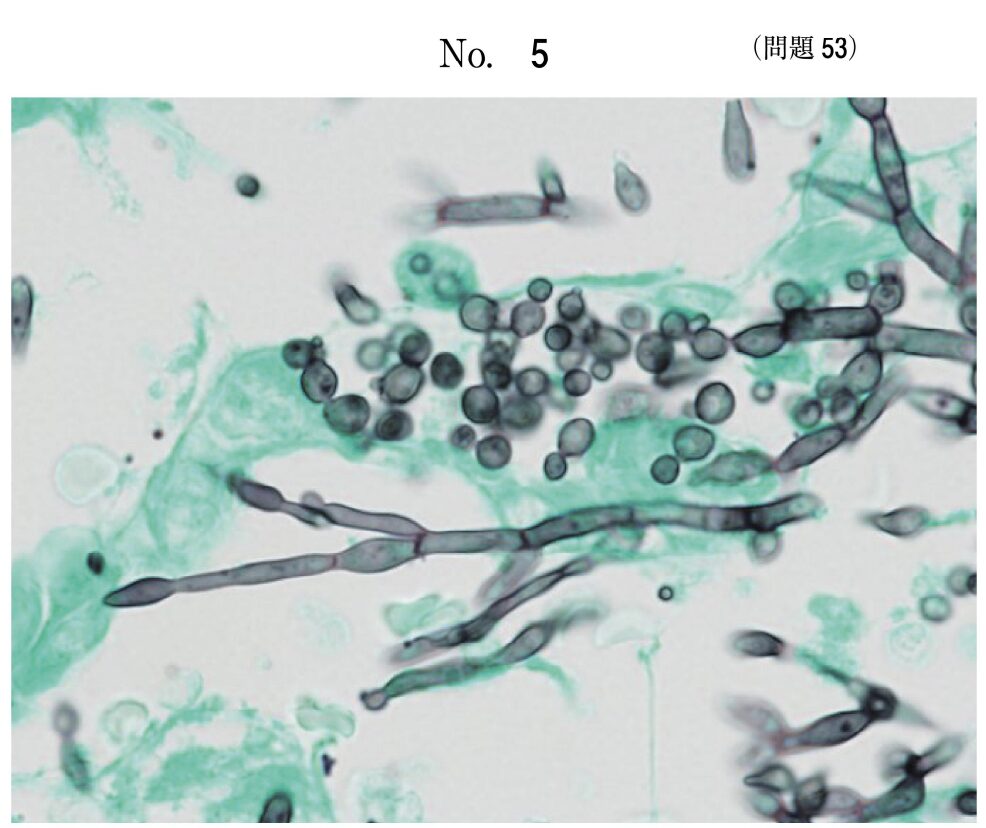

肺の特殊染色標本(別冊No.5)を別に示す。

染色法はどれか。

1.Gram 染色

2.orcein 染色

3.Giemsa 染色

4.Grocott 染色

5.mucicarmine 染色

4