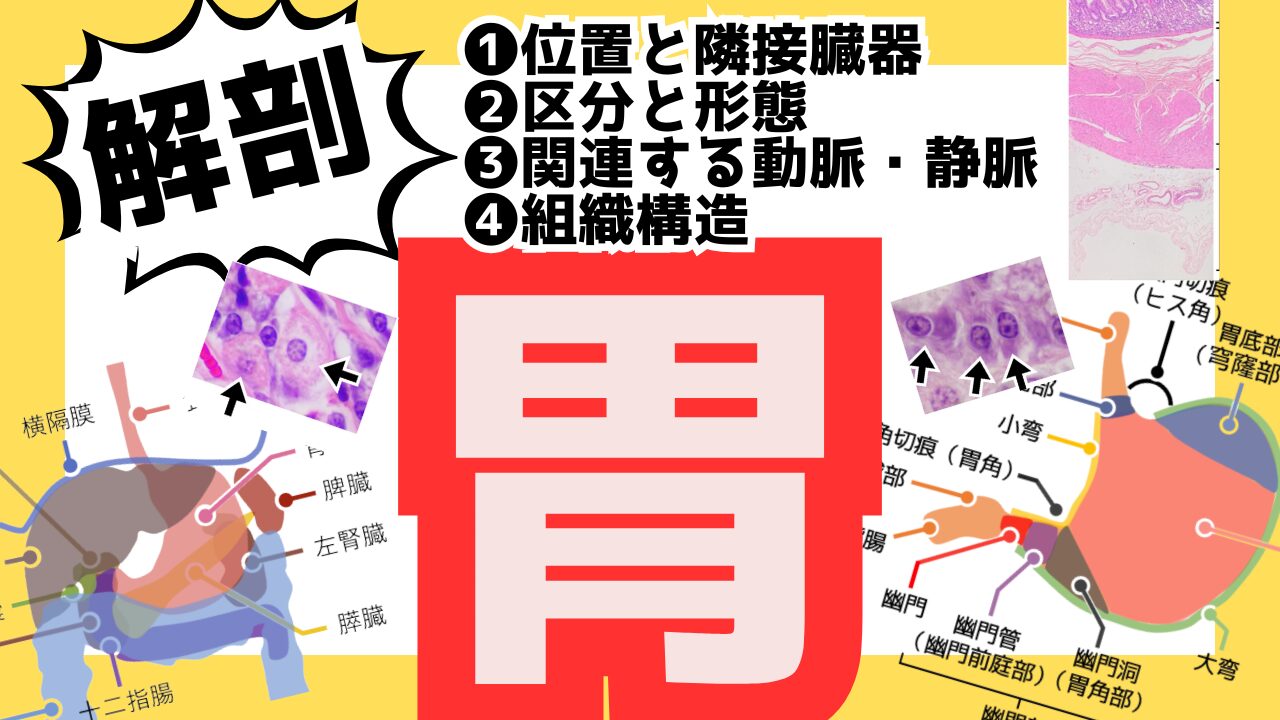

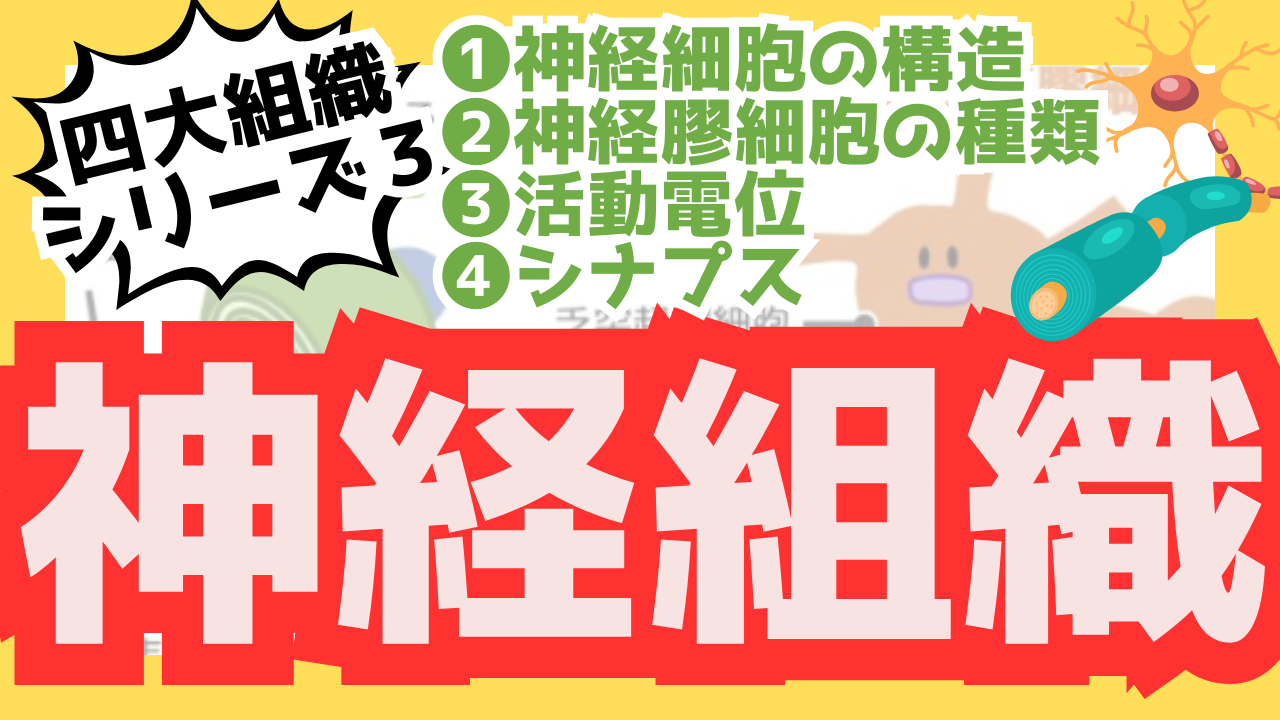

【神経組織】神経組織の構造と機能まとめ|神経細胞・グリア細胞の違いなど基礎知識をイラスト解説!

神経組織は四大組織の1つで組織学の前半で習うにも関わらず、よくわからないということないですか?

私はそう思っていました。

その理由としては他の組織と違い、複雑な構造や働き、目に見えないものが多く理解しづらくなっていると思います。

この記事ではそれらを解決するために、できるだけ簡潔にそして豊富なイラストで解説しています。

学校の講義でわからなかった神経系の基礎をここで一緒にマスターしましょう。

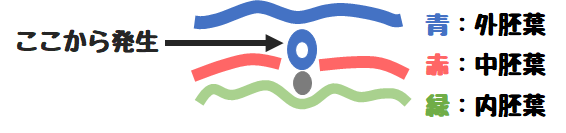

神経系の発生|外胚葉発生

神経系の細胞は外胚葉から形成される神経管と神経堤から分化します。

つまり、神経系は基本的に全て外胚葉から発生です。

しかし、小膠細胞だけ中胚葉(間葉系)由来です。

神経堤細胞は末梢神経系の細胞、シュワン細胞、色素細胞、副腎髄質細胞などに分化していきます。

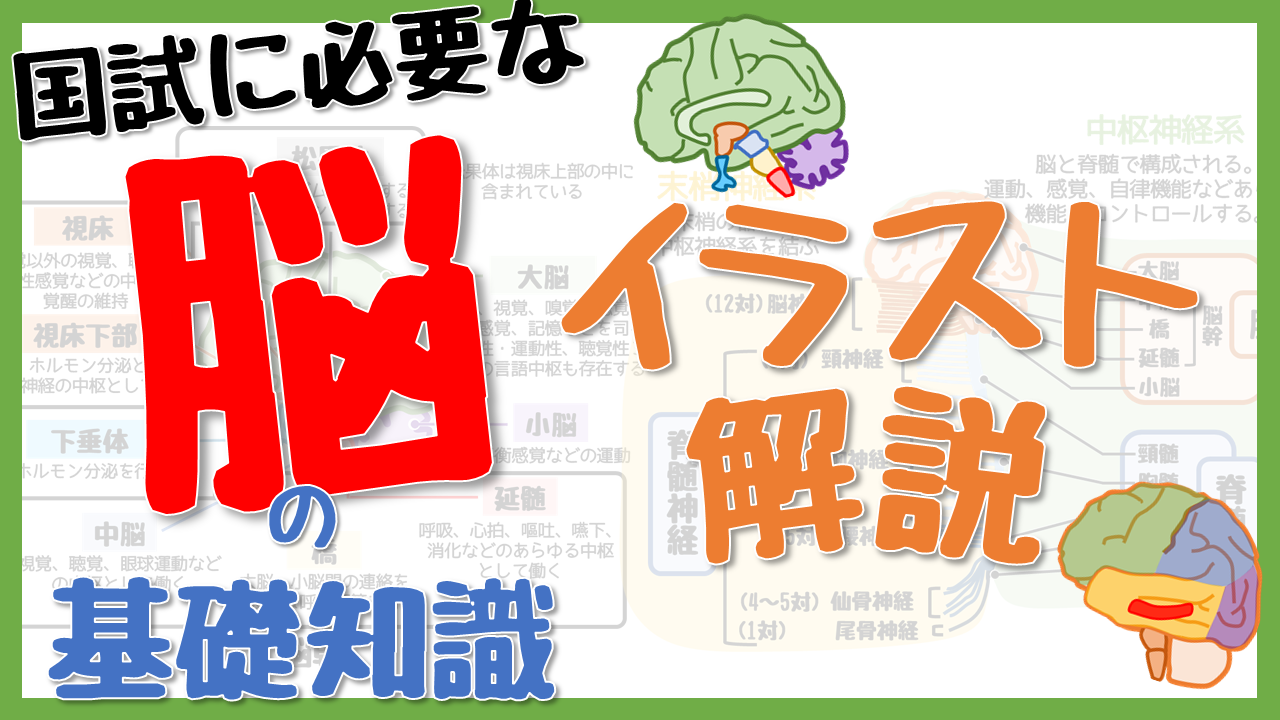

神経系の分類|中枢神経系と末梢神経系に分ける

神経系は脳と脊髄を指す中枢神経とそこを出入りする末梢神経に分けられます。

末梢神経には刺激を受け取る受容器からの刺激を中枢に伝えたり、それに対する反応を起こす効果器に刺激を伝える中継者的な役割があります。

このような「末梢→中枢」の方向性を求心性、逆に「中枢→末梢」の方向性は遠心性と呼ばれます。

中枢神経系には脳と脊髄が含まれます。

末梢神経系には解剖学的分類と機能的分類があり、解剖学的には脳神経と脊髄神経、機能的には体性神経と自律神経に分かれます。

さらに体性神経系は感覚神経と運動神経、自律神経系は交感神経と副交感神経を含んだ用語です。

自律神系には上記2つの他に内蔵求心性神経などもあると記載する文献もあります。

また、交感神経や副交感神経は遠心性と記載する文献もありますですが、実際は混在しており、遠心性も求心性も含むとする文献が多いです。

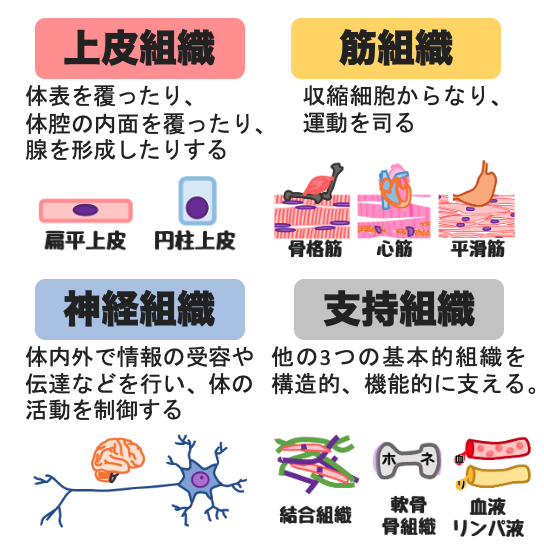

構成細胞|神経細胞と神経膠細胞

神経系を構成する細胞はう7種類です。

大別すると神経細胞とそれ以外のグリア細胞(神経膠細胞)に分けられます。

- 末梢神経系

- 神経細胞

- グリア細胞

- シュワン細胞(神経鞘細胞)

- 衛星(外套)細胞

- 中枢神経系

- 神経細胞

- グリア細胞

- 乏突起膠細胞

- 星状膠細胞

- 小膠細胞

- 上衣細胞

神経膠細胞も種類がありますが、神経細胞も場所によって形や名称が異なります。

例えば、大脳皮質の錐体細胞や小脳皮質のプルキンエ細胞などです。

これらも全て神経細胞です。

神経細胞と神経膠細胞の違いと役割

神経細胞は情報の伝達を行う細胞で、神経膠細胞は神経細胞に栄養を与えたり、結合して支持したりする細胞の総称です。

神経細胞と神経膠細胞には特徴的な構造や役割があるから、それぞれ確認していこう!

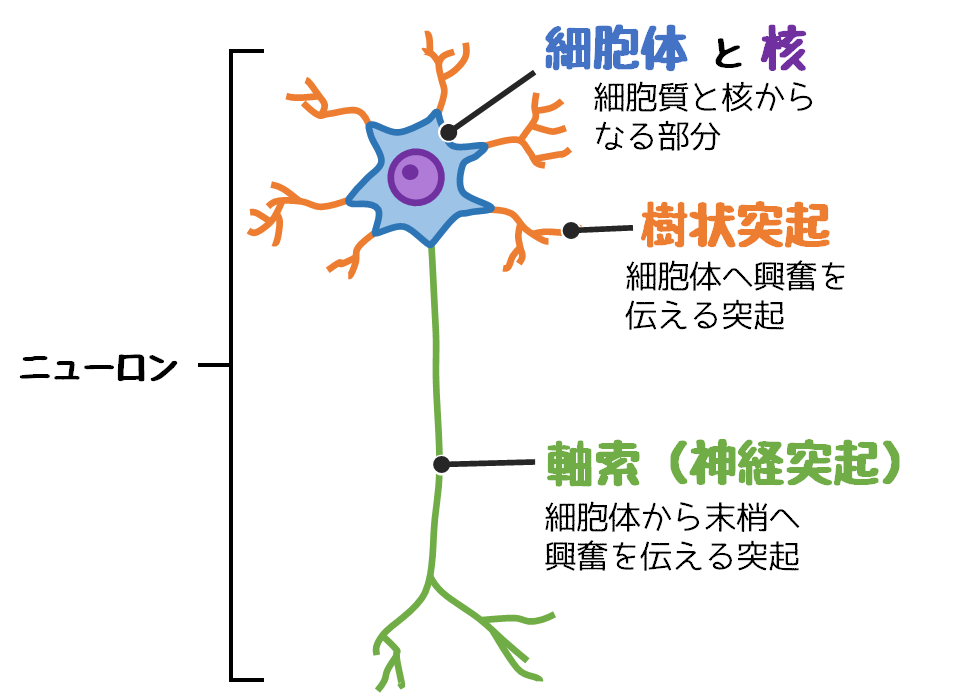

神経細胞の基本構造|神経細胞体と突起

神経細胞はニューロンとも呼ばれ、神経細胞体と2種類の突起(樹状突起と軸索)が基本的な構造です。

樹状突起と軸索を合わせて神経突起と呼ぶこともありますが、一般的に神経突起というと軸索(長い方)を指すことが多いと思います。

これはあくまでも基本的な構造で、これに合わない形態を示す神経細胞も存在します。

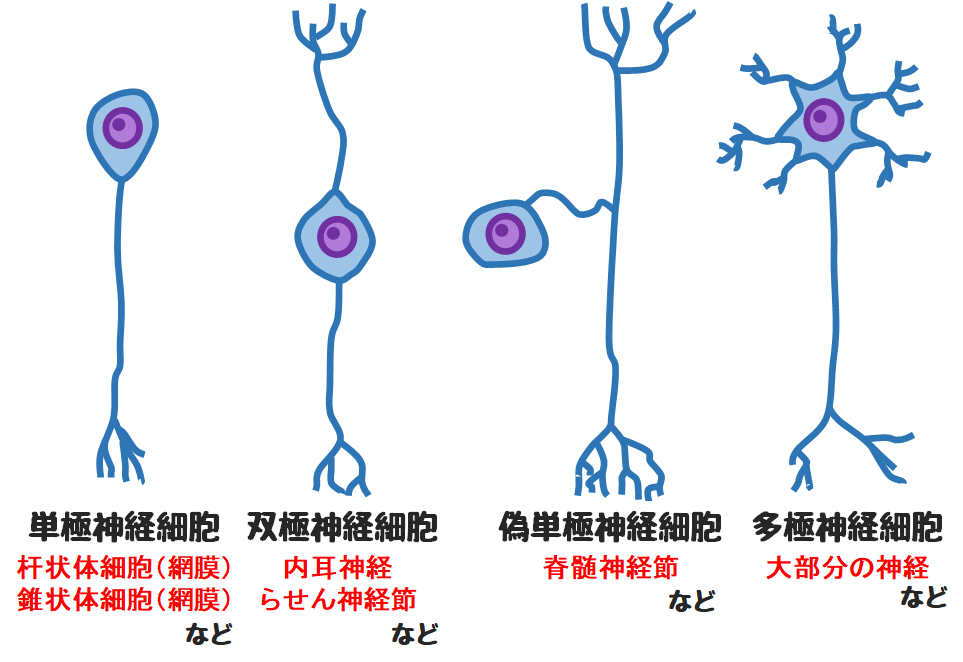

突起数による神経細胞の種類4つ

神経細胞は突起の種類で4種類に分けることができます。

- 単極神経細胞

軸索が1本の細胞。

網膜の杆状体細胞、錐体状細胞、中脳の三叉神経運動核、腸の壁内神経節などが含まれる。 - 双極神経細胞

細胞体から反対の方向へ2本の突起が出る。通常、1本が軸索、1本が樹状突起。

内耳神経の前庭神経節、らせん神経節、網膜の双極細胞などが含まれる。 - 偽単極神経細胞

双極神経細胞の2本の突起の起始部が合体して1本になったもので、さきは2本に分かれている。

見た目は単極性だが、機能的には双極性。

脊髄神経節、脳神経の知覚性の神経節などが含まれる。 - 多極性神経細胞

3本以上の突起を出す細胞。

中枢神経の大部分、末梢の自律神経節の細胞の大部分

多くは❹多極性神経細胞です。

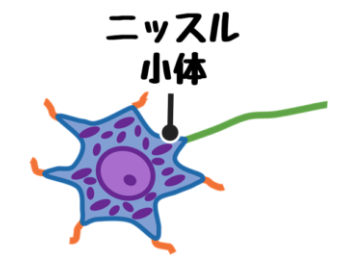

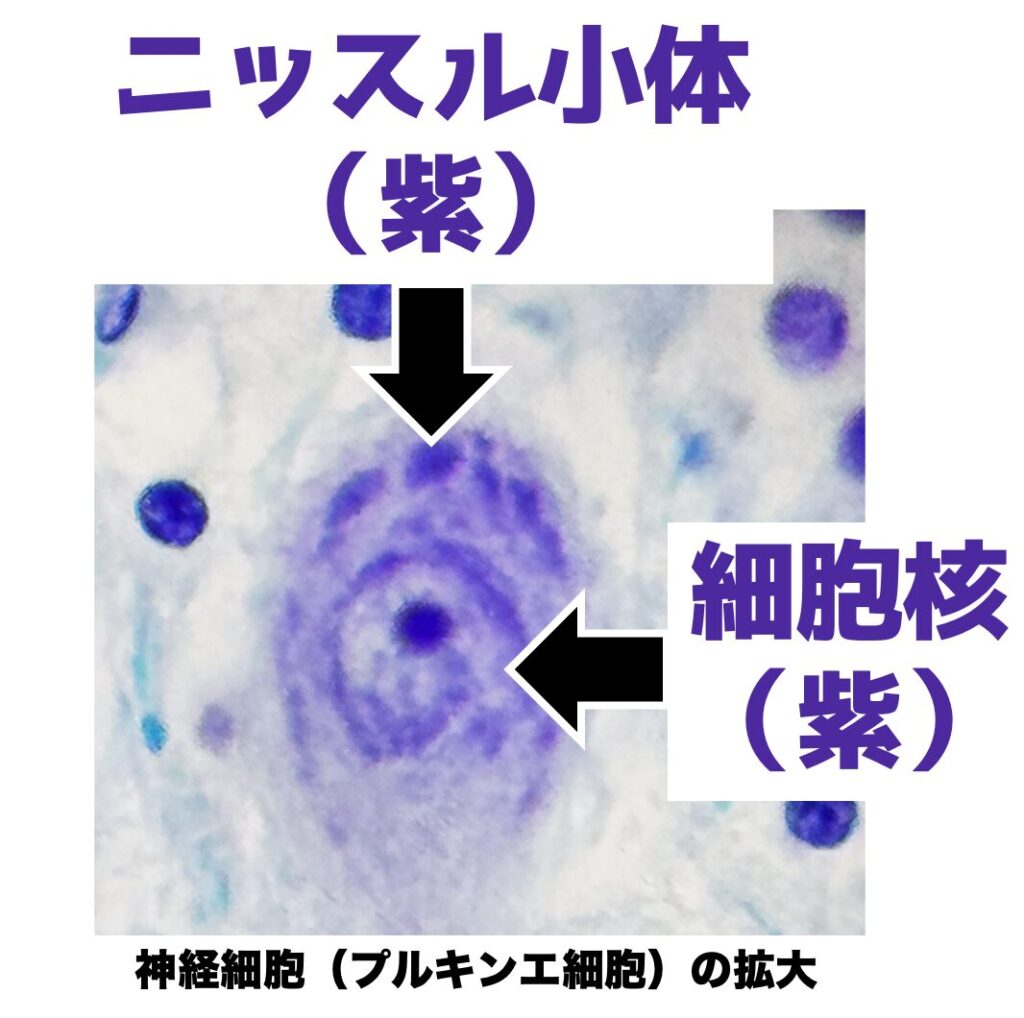

神経細胞体の詳細な構造|核とニッスル小体

ニッスル小体と細胞核が紫に染まっている

神経細胞体は細胞質と核があります。

核は中心性、類円形で大きく、核小体が目立ちます。

細胞質にはニッスル小体と呼ばれる顆粒状物質が存在します。

試験に頻出のニッスル小体染色法(クレシル紫、クリューバーバレラ)も確実に覚えましょう。

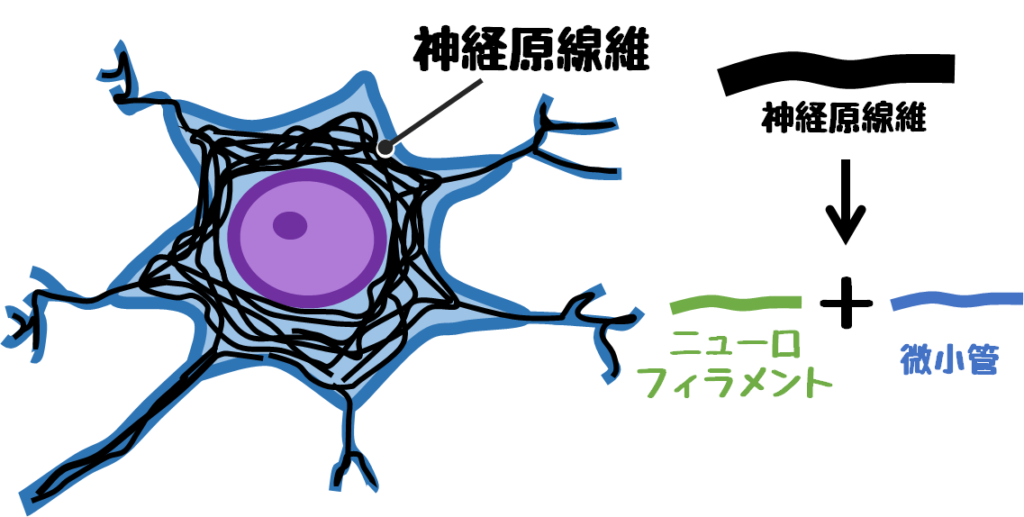

神経原線維|細胞体と突起にある線維

神経の細胞体と突起には神経原線維という線維が存在します。

この線維はニューロフィラメントと微小管でできています。

神経原線維の染色法としてはボディアン染色が有名です。

有髄神経線維と無髄神経線維

神経線維とは長い突起のことで軸索を指すことが多いですが、樹状突起のこともあります。

とにかく長めの突起をそう呼びます。

その神経線維は細胞膜や細胞で包まれることがあり、それを髄鞘やシュワン鞘と呼びます。

髄鞘やシュワン鞘に包まれていないものは無髄神経線維、包まれているものが有髄神経線維です。

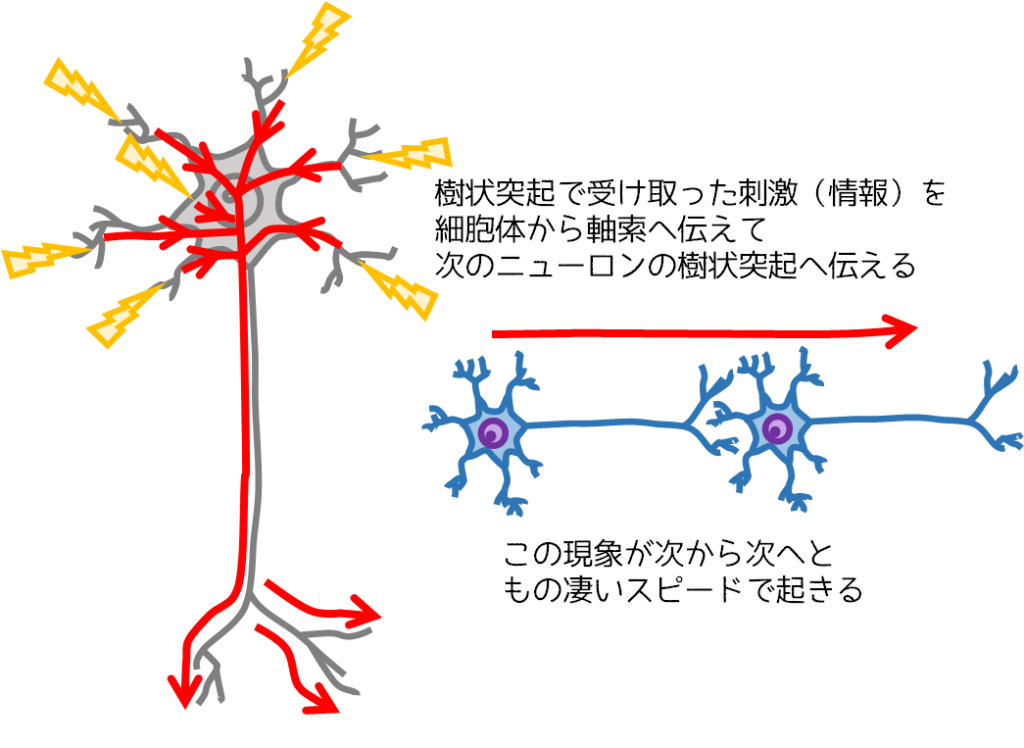

通常、神経細胞は樹状突起で刺激を受け取り、軸索を通って次の神経細胞に刺激を伝えます。

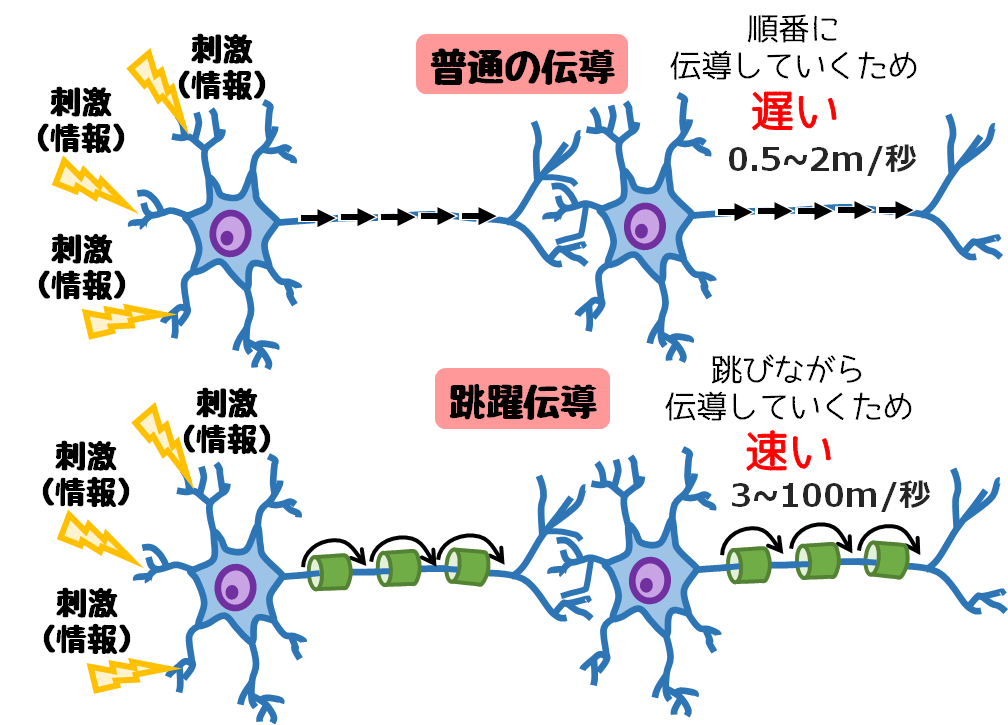

この時の刺激の伝え方は普通の伝導と跳躍伝導の2種類があります。

跳躍伝導は有髄神経線維のみが行える伝導方法です。

実際のスピードを可視化したものが下にあります。

左は無髄神経線維で伝導が遅く、右の有髄神経線維は跳躍伝導で伝導が速いのがわかります。

右:有髄神経線維

出典:Saltatory Conduction.gif” from Wikimedia Commons is licensed under CC BY 4.0

●伝導

1つの神経細胞内を伝わっていくこと。

以下の3つは神経興奮伝導の三原則である。

❶両方向性伝導

左右両方向に伝わる

❷絶縁性伝導

神経の興奮が近くの別の神経を興奮させることはない

❸不減衰伝導

一度生じた活動電位(興奮)は減衰しない。

●伝達

次の細胞へ情報が伝わること

つまり神経線維を伝っていく刺激は伝導、シナプスを介したやりとりが伝達と呼ばれる。

髄鞘の構造

髄鞘(ずいしょう)とは神経の軸索に細胞が巻き付いて形成される部分のことです。

髄鞘の成分はミエリンという脂質でできているためミエリン鞘とも呼ばれ、肉眼的に白く見えます。

下のイラストはシュワン細胞が髄鞘を形成する過程をイメージしたものです。

細胞膜がぐるぐる巻き付いて髄鞘を形成します。

細胞が巻き付くと、一部に巻き付けない部分ができます。

そこはシュワン細胞そのものの部分で、シュワン鞘や神経鞘と呼ばれます。

つまり、髄鞘とはぐるぐる巻き付いている部分だけを指します。

髄鞘は軸索全体に形成されるわけではなく、飛び飛びで形成されます。

そのため、髄鞘の間ができ、そこをランヴィエ絞輪と呼びます。

髄鞘はを形成するのはシュワン細胞だけではありません。

末梢ではシュワン細胞、中枢では乏突起膠細胞が形成します。

末梢ではシュワン細胞、中枢では乏突起膠細胞が形成している

シュワン細胞と乏突起膠細胞は髄鞘の形成方法が異なります。

上イラストを見ると、シュワン細胞は1つの細胞が1つの髄鞘を、乏突起膠細胞は1つの細胞で2つの髄鞘を形成しています。

シュワン細胞は細胞自体が結合して髄鞘を形成しますが、乏突起膠細胞は細胞から複数の手が伸ばして掴むように髄鞘を形成します。

末梢の無髄神経線維とシュワン細胞

末梢の無髄神経線維はシュワン細胞が巻き付いていません。

その代わりに、シュワン細胞が神経細胞細胞質に埋めて束ねるように支えています。

こうすることで神経線維が接触せずに存在できます。

このシュワン細胞は巻き付いているわけではないので、シュワン鞘や神経鞘と呼ばれます。

この場合、神経鞘はあるが髄鞘は無いため、有鞘無髄線維と呼びます。

末梢神経線維の種類|太さと髄鞘の有無で分ける

末梢神経線維は髄鞘の有無や軸索の太さによって6種類に分けることができます。

髄鞘がある方が無いより速く、

軸索直径が太いほど伝導速度が速い

| 種類 | 髄鞘 | 直径 (μm) | 伝導 速度 (m/sec) | 機能 |

|---|---|---|---|---|

| Aα | あり | 12~20 | 70~120 | 運動神経(骨格筋) |

| 感覚線維(筋紡錘, 腱器官) | ||||

| Aβ | あり | 5~12 | 30~70 | 感覚線維(触圧覚) |

| Aγ | あり | 3~6 | 15~30 | 運動線維(錘内筋) |

| Aδ | あり | 2~5 | 12~30 | 感覚線維(温覚, 痛覚) |

| B | あり | 1~3 | 3~15 | 自律神経節前線維 |

| C | なし | 0.5~2 | 0.2~2 | 自律神経節後線維 |

| 感覚線維(痛覚) |

また、伝導速度には温度も関係しており、体温が高い方が速い。

神経膠細胞の種類と役割

神経膠細胞はグリア細胞とも呼ばれ、神経細胞周囲に多く存在します。

この細胞は神経系を埋める膠(にかわ)、つまり”のり”や接着剤のような存在と考えられていたことから命名されたようです。

上イラストでも紹介したように、末梢神経系と中枢神経系では神経膠細胞の構成が違います。

一般的に神経膠細胞というと中枢神経系の神経膠細胞を指すことが多いです。

1つずつ特徴をみていきます。

星状膠細胞(アストロサイト)の構造と機能

出典:© Karin Pierre, EDAB – Wikimedia Commons

星状膠細胞(せいじょうこうさいぼう)は脳のグリア細胞で最も数が多い細胞です。

その他のグリア細胞よりも大きく、突起も多いです。

この細胞を電顕で見ると、グリアフィラメントが存在します。

この主成分はGFAP(グリア線維性酸性タンパク質;glial fibrillary acidic protein)とビメンチンです。

GFAPは星状膠細胞に特異的な蛋白で、同定に役立ちます。

そのほか、S-100抗体でも染めることができます。

ホルツァー染色やカハール染色、PTAH染色でも染めることができます。

血管に突起を伸ばす像が観察される

出典:GerryShaw(CC0)

グリアフィラメントは中間径フィラメントの1つ。

7種類の中間径フィラメントと対応する細胞は必ず覚えておこう!

- 物質の代謝

- グルコースの取り込み

- 神経細胞への栄養供給

- 組織障害時の増生(グリオーシス)

- 血液脳関門(blood-brain barrier; BBB)を形成

乏突起膠細胞(オリゴデンドロサイト)の構造と機能

乏突起膠細胞のHE染色像

リンパ球様の核で周囲は明るく抜けている

乏突起膠細胞(ぼうとっきこうさいぼう)はオリゴデンドロサイトや希(稀)突起膠細胞(きとっきこうさいぼう)とも呼ばれます。

星状膠細胞より突起が少ないことが名前の由来です。

細胞体が小さく、核はもリンパ球様で小さく細胞質が狭いです。

FFPE切片だとアーチファクトで細胞周囲が明るく抜け、【目玉焼き像】と比喩されます。

これは腫瘍(乏突起膠腫)になっても同様です。

星状膠細胞と違いグリアフィラメントがほぼない。

この細胞は中枢神経系で1つの細胞が複数の軸索の髄鞘を形成します。

出典:Oligodendrocyte illustration” by Holly Fischer is licensed under CC BY 3.0

- 中枢神経系で髄鞘形成

- 貪食

あくまでもメインは髄鞘形成と覚えておこう!

小膠細胞(ミクログリア)の構造と機能

小膠細胞(しょうこうさいぼう)はミクログリアやオルテガ細胞とも呼ばれます。

他の神経膠細胞は外胚葉由来ですが、この細胞だけ中胚葉由来です。

神経組織に進入した間葉系細胞と考えられており、マーカーもマクロファージと共通性があります。

出典:Grzegorz Wicher

機能もマクロファージと同様に貪食やインターロイキンの産生など免疫を行います。

- 貪食

- 免疫

上衣細胞の構造と機能

線毛を持つ立方状の上皮細胞が並んでいる

出典:Ependyma.png” by Epre is licensed under CC BY-SA 3.0

上衣細胞は上皮細胞的な特徴とグリア細胞的な特徴をもった細胞です。

実際、その他多くの神経膠細胞と同様の神経管から発生し、星状膠細胞も持つGFAPを含みますが、接着結合、密着結合、ギャップ結合など上皮の結合も存在します。

脳室を覆っており、単層立方〜単層円柱上皮に分類され、頂端側には線毛や微絨毛がみられます。

脳室内には脳脊髄液の産生に関連する脈絡叢が存在し、これを覆う細胞も上衣細胞と同じ様な細胞です。

ここの上衣細胞には線毛はないですが、微絨毛はあります。

- 線毛運動による脳脊髄液の循環

- 免疫

など

衛星細胞の構造と機能

出典:OpenStax, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

衛星細胞は外套細胞とも呼ばれ、シュワン細胞とともに末梢神経を支持する細胞です。

脊髄神経節や交感神経節細胞を取り囲む様に存在します。

シュワン細胞の構造と機能

シュワン細胞は髄鞘の項目で解説した通り、末梢の髄鞘を形成する細胞です。

詳細は上記髄鞘の項目をご覧ください。

髄鞘はこちら

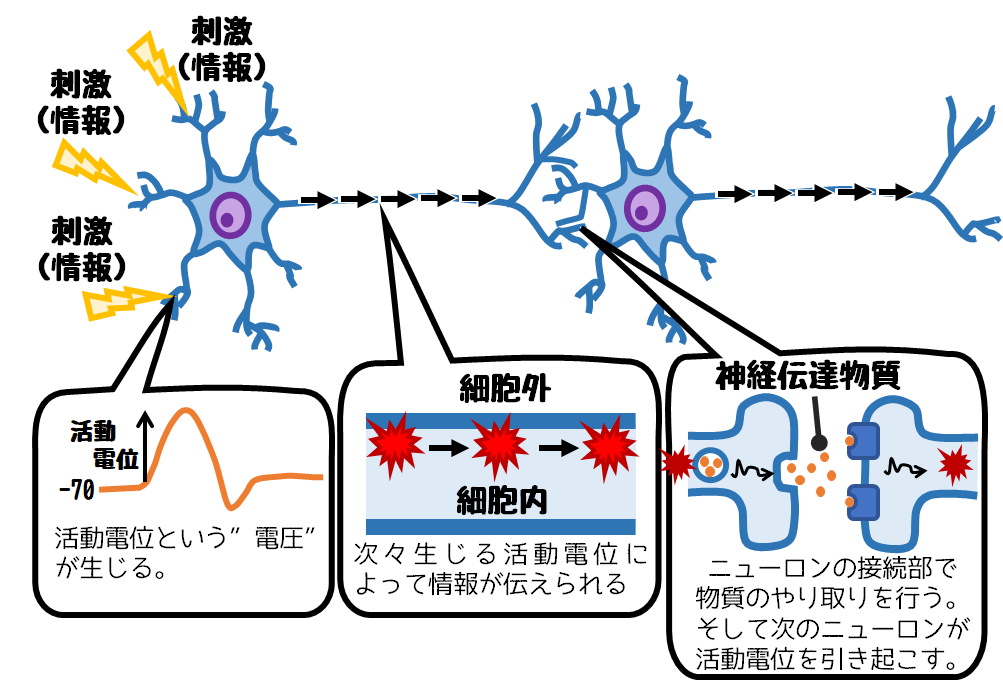

神経の情報伝達|活動電位を伝える

神経の情報は活動電位と呼ばれるものを使って伝えていきます。

基本的には情報を樹状突起で受け取り、軸索を通して次に伝えます。

そのため樹状突起は入力、軸索は出力と表現されることも。

ニューロンとニューロンの繋ぎ目はシナプスと呼ばれ、前ニューロンから後ニューロンに物質のやり取りが行われて情報が受け継がれていきます。