【腎糸球体基底膜の染色まとめ】腎基底膜の染色が一目でわかる!4つの重要染色法を比較

腎糸球体基底膜は腎臓の血液尿関門に関与する重要な構造の1つです。

いくつかの疾患では基底膜構造なその周辺の変化を観察することが重要で、それらを明瞭に染める必要が出てきます。

その場合に使用する染色法が今回紹介する、

の4つです。

また免疫複合体の沈着なども重要で、染色によっては染めることが可能です。

この記事ではそれらの染色の目的や染まり方、重要な試薬など試験に頻出部分を中心に解説しています。

あらゆる試験対策にぜひお使いください。

| 染色法 | PAM | PAS | マッソン | アザン |

|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | 基底膜の 微細構造観察 | 全体像・ 肥厚の評価 | 線維化の 評価 | 線維化の 評価 |

| 基底膜 | 黒 | 赤紫 | 青 | 青 |

| 膠原線維 | 褐色 | 赤紫 | 青 | 青 |

| 特徴 | スパイク形成などの 基底膜変化に有用 | 基底膜肥厚など 全体像の観察に有用 | 線維化の 検出に有用 | 線維化の 検出に有用 |

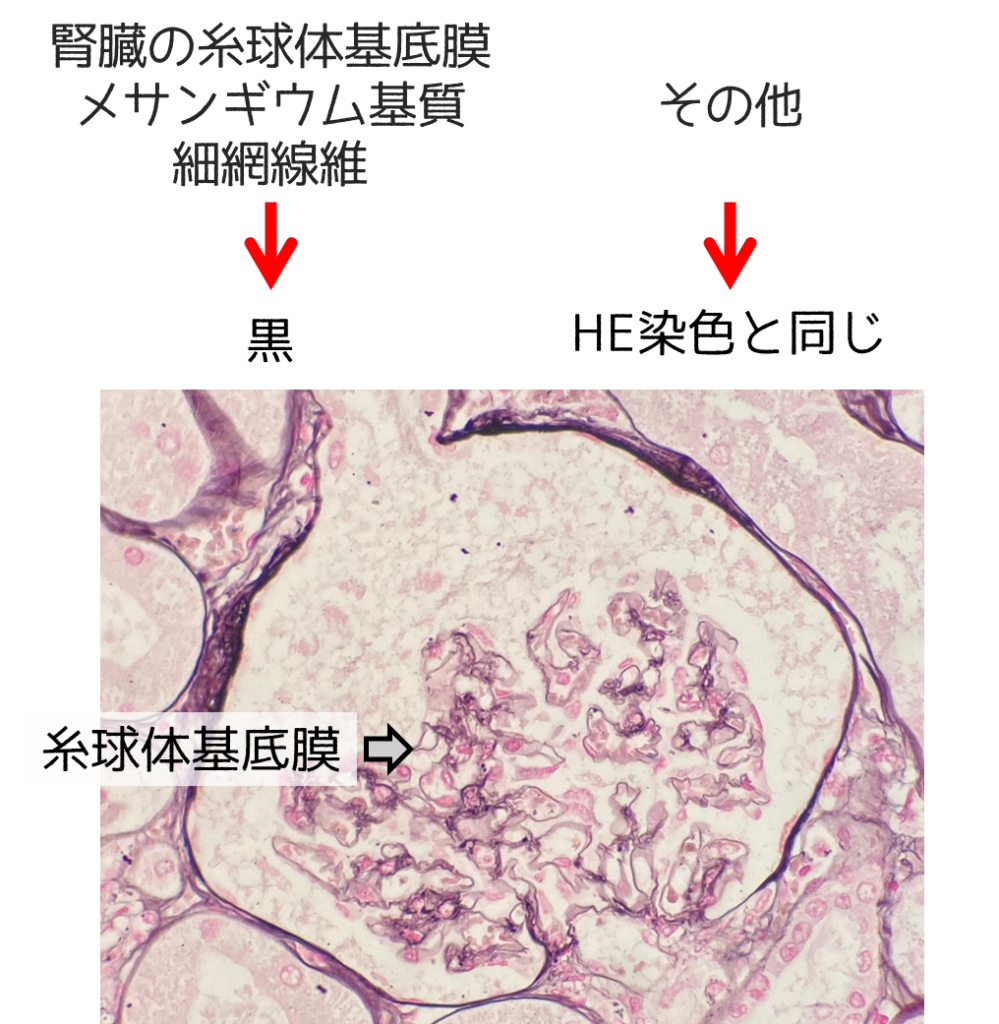

PAM染色-基底膜の微細構造を観察

PAM染色(過ヨウ素酸メセナミン銀染色)は、鍍銀法(とぎんほう)の一種で、腎臓の糸球体基底膜や尿細管の基底膜を構成する細網線維を黒く染め出す染色法です。

PAS染色が基底膜の「厚さ」や「全体像」を捉えるのに適しているのに対し、PAM染色はより鋭敏でコントラストが高く、基底膜の微細な構造変化(二重化やスパイク形成など)の観察に特に優れています。

そのため、膜性腎症などの疾患の鑑別に極めて重要な役割を果たします。

またHE染色と重染色するのも特徴です。

【染色の結果】

- 基底膜・細網線維・メサンギウム基質:黒色

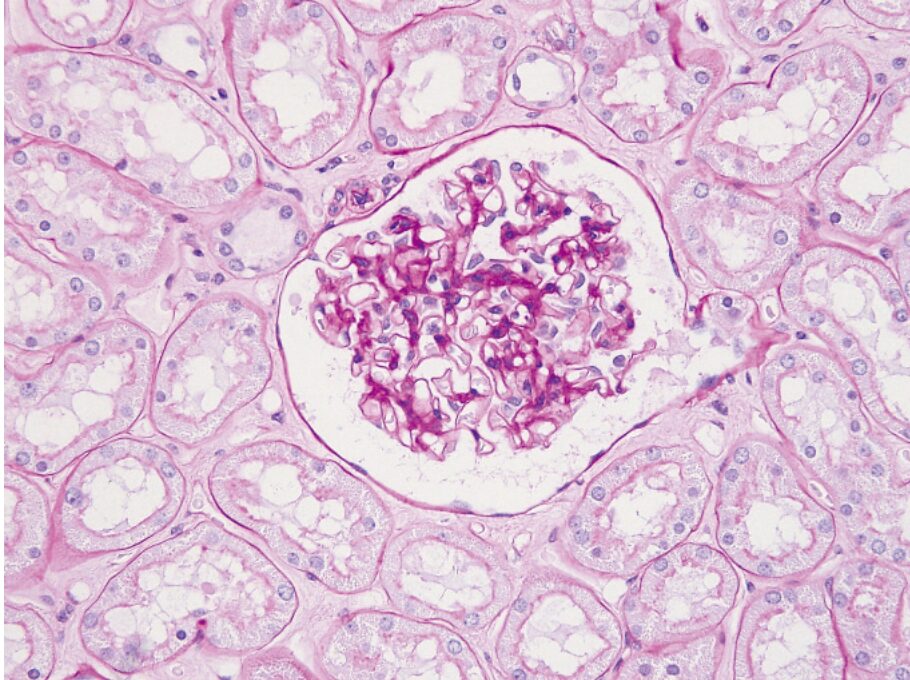

PAS反応-基底膜の肥厚を捉える

第57回臨床検査技師国家試験の問題および正答について午後問題別冊

PAS染色(過ヨウ素酸シッフ染色)は、基底膜やグリコーゲン、中性粘液多糖類などに含まれる糖鎖を検出し、鮮やかな赤紫色に染め出す染色法です。

腎臓病理においては、糸球体の全体像を把握するための最も基本的かつ重要な染色法と位置づけられています。

特に、糸球体基底膜のびまん性の肥厚や、メサンギウム基質の増生を明瞭に捉えることができます。

PAM染色がスパイク形成などの微細構造の観察に優れるのに対し、PAS染色は糖尿病性腎症などで見られる基底膜の全体的な厚み(沈着物を含む)の変化を評価するのに適しています。

【染色の結果】

- 基底膜・メサンギウム基質・沈着物・グリコーゲンなど: 赤紫色

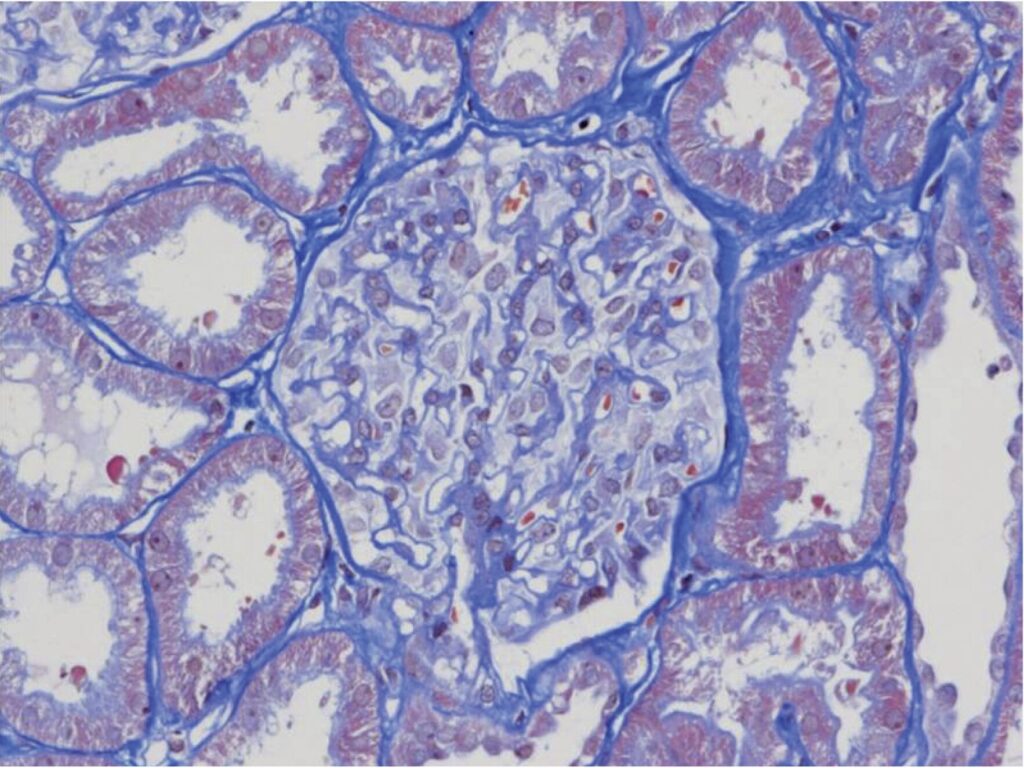

マッソン・トリクローム染色-線維化の評価

マッソントリクローム染色は、主に膠原線維(こうげんせんい)を鮮やかな青色に染める、代表的な結合組織染色です。

PAM染色やPAS染色が基底膜そのものの構造を観察するのに対し、この染色の主な目的は、腎臓組織の線維化の程度を評価することです。

膠原線維の沈着や間質の線維化を明瞭に可視化できるため、疾患の慢性度や不可逆的な変化を判断する上で重要な情報が得られます。

また、フィブリンや免疫複合体沈着物も赤色に染まります。

【染色の結果】

- 膠原線維・基底膜:青色

- 細胞質・筋線維・線維素・免疫複合体沈着物: 赤色

- 核: 黒色~暗紫色

アザン染色-線維化の評価

アザン染色は、マッソントリクローム染色と同様に、主に膠原線維(こうげんせんい)を染め分けるための代表的な結合組織染色です。

腎臓病理における目的もマッソントリクローム染色とほぼ同じで、糸球体硬化や間質の線維化の程度を評価するために用いられます。

しかし、アザン染色は非常に鮮やかな色のコントラスト(特に赤が濃い)が特徴で、時にマッソントリクローム染色よりも微細な膠原線維や基底膜を明瞭に描き出すことができます。

【染色の結果】

- 膠原線維・基底膜: 鮮やかな青色

- 細胞質・筋線維・線維素・免疫複合体沈着物 赤色~橙色

- 核・赤血球: 鮮紅色

まとめ

この記事では、腎基底膜に関連する4つの重要な染色法を解説しました。

- 基底膜の微細構造を見るならPAM染色

- 基底-膜の全体の厚みを見るならPAS染色

- 組織の線維化を評価するならマッソン染色やアザン染色

このように、観察したい目的に応じて最適な染色法を使い分けることが重要です。

また試験対策としては核染色がどの試薬でどのように何が染まるか、文字でも画像でも対応できるようにしておく必要があります。

それらを確実に解けるようにするためにはまず、解説が厚い過去問を解くのが最も近道です。

\おすすめ1位はこちら!/

僕も病理の解説に参加させてもらってます!

わかりやすい解説を作成したのでぜひ使ってね!