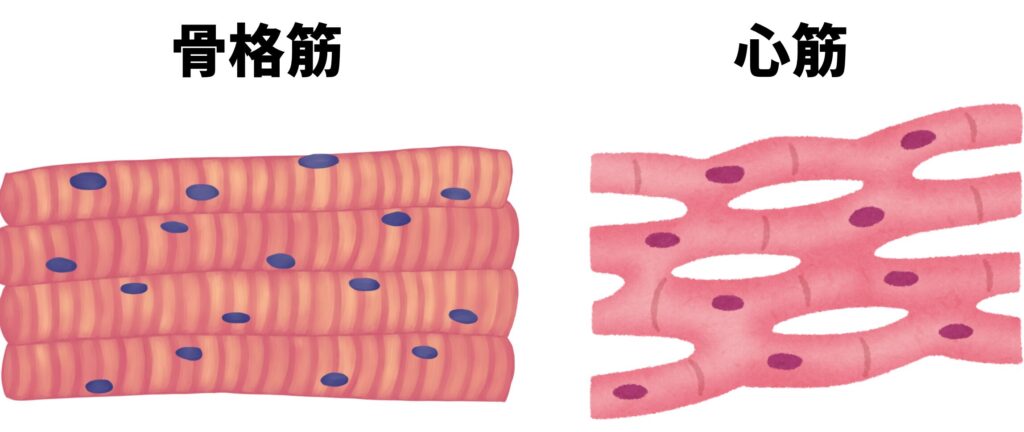

【筋組織】3種類(骨格筋・心筋・平滑筋)の構造や分布の違いをイラストと表で解説!

この記事では骨格筋・心筋・平滑筋の違いを徹底的に解説しています。

どの項目でもわかりやすいイラストや表を用意しているので試験勉強にも使いやすくなっています。

ぜひこの記事で筋組織をマスターしてください!

筋組織|骨格筋・心筋・平滑筋に分ける

筋組織は❶骨を動かす骨格筋❷心臓を動かす心筋❸消化器などを動かす平滑筋の3種類があります。

この3つの筋肉は

- 見た目の違いによる分け方

- 機能の違いによる分け方

の2つの分け方でさらに横紋筋・随意筋・不随意筋に分けられます。

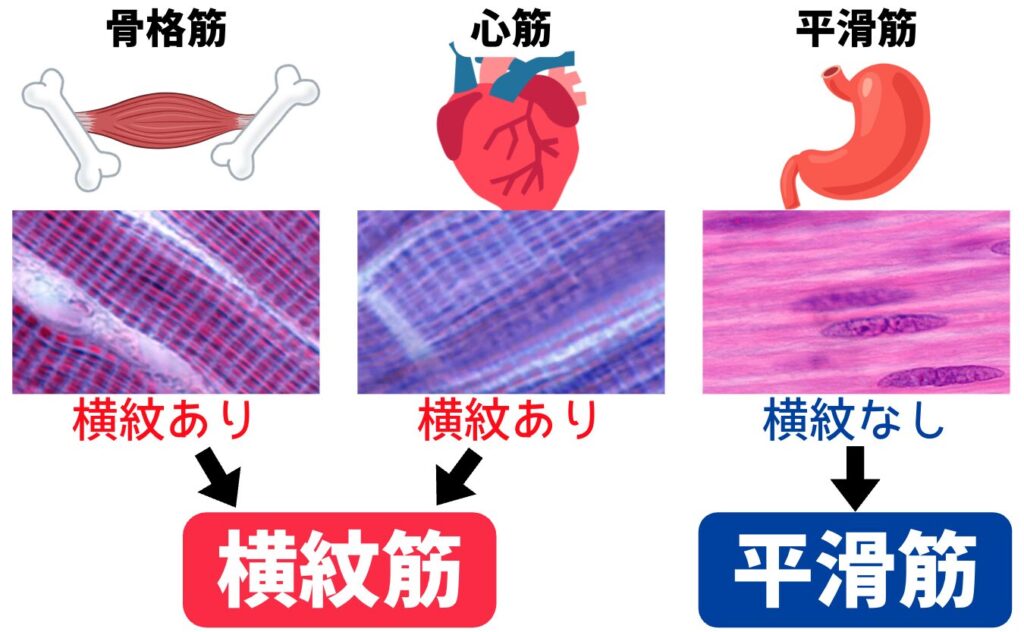

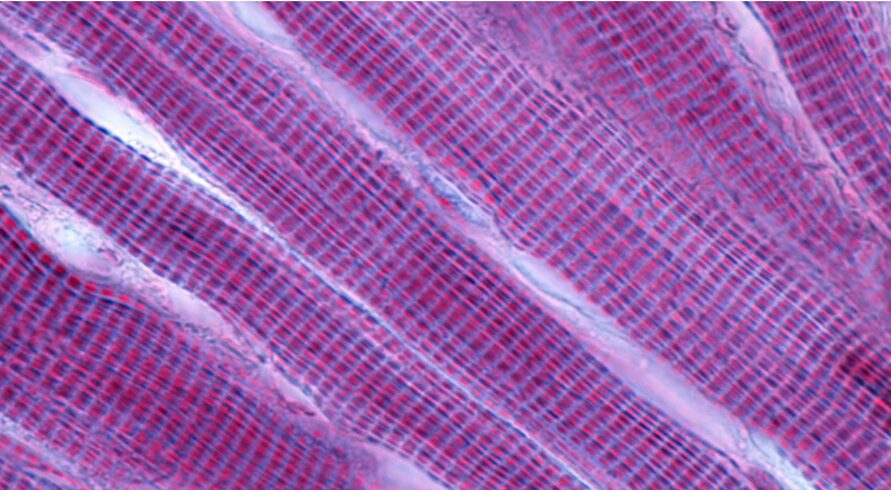

横紋筋|横紋がある骨格筋と心筋のこと

横紋筋は骨格筋と心筋のことで、顕微鏡で横紋が見えるため横紋筋と呼ばれます。

横紋構造を染める染色法や画像問題についても試験に出題されます。

必ず確認しておきましょう

横紋の染色はこちら

- 骨格筋

- 心筋

- 食道上部〜中部(平滑筋と混合)

- 舌

- 横隔膜

- 外肛門括約筋

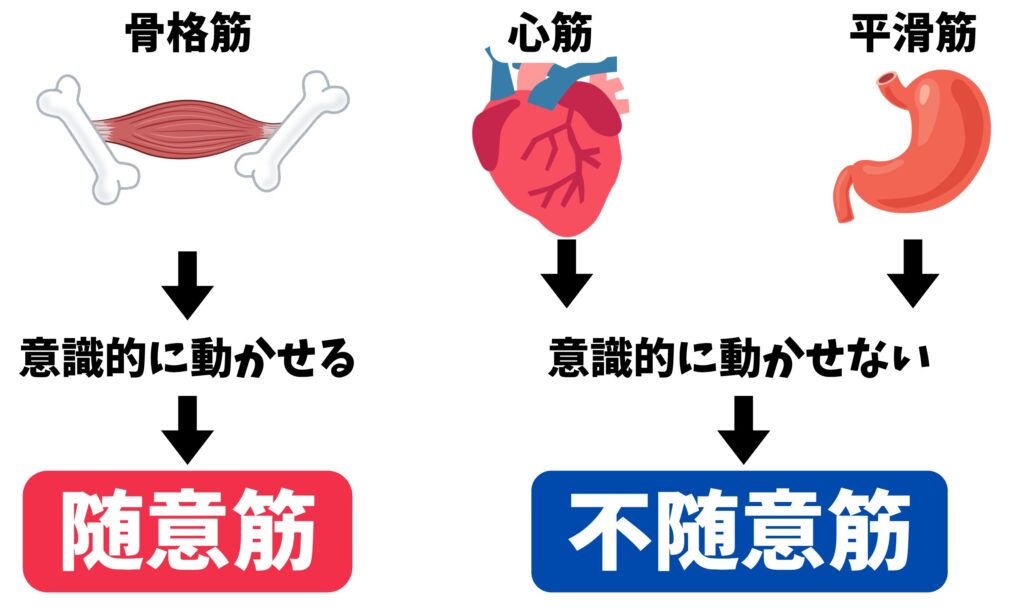

随意筋と不随意筋|自分で動かせるかどうか

筋肉の中でも意識的に動かせる筋肉は随意筋、意識的に動かせない筋肉は不随意筋と呼ばれます。

基本的には心筋以外の横紋筋は随意筋で、心筋と平滑は不随意筋です。

随意筋と不随意筋の問題が出たら実際に動かせるかどうかを考えましょう。

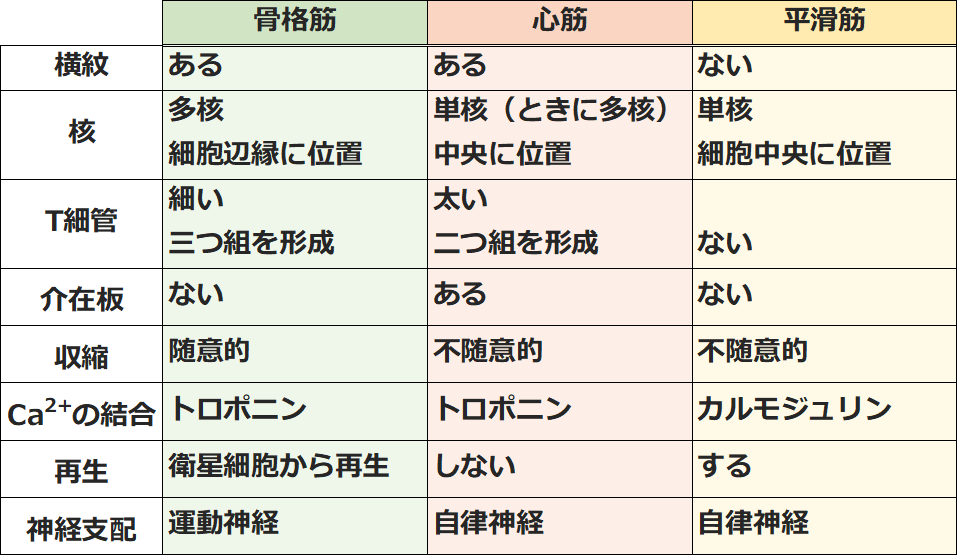

| 筋肉の種類 | 横紋の有無 | 随意筋or不随意筋 |

|---|---|---|

| 骨格筋 | あり | 随意筋 |

| 心筋 | あり | 不随意筋 |

| 平滑筋 | なし | 不随意筋 |

横紋はアクチンとミオシンでつくられる

横紋は筋線維(筋細胞)を顕微鏡で見た時の縞(しま)模様のことです。

骨格筋や心筋は多少違いがありますが、類似の構成になっています。

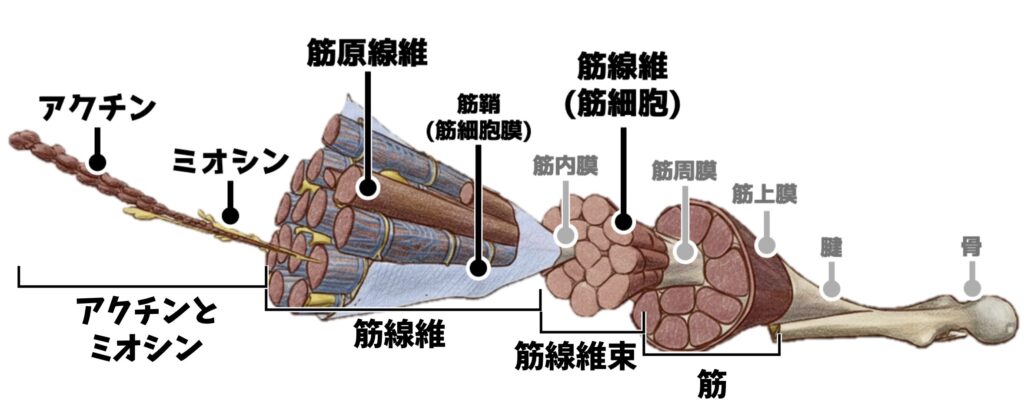

筋肉は基本的にアクチンとミオシンが集まった線維でできており、さらに集まって太くなっていったものです。

- アクチンとミオシン

筋原線維を構成するもの。

アクチンはマイクロフィラメントとも呼ばれる細胞骨格の1つ。 - 筋原線維

アクチンとミオシンの束。

筋の構造単位であるサルコメアが多数含まれる。 - 筋線維(筋細胞)

筋原線維が集まったもの。

筋細胞のことで偏在性の核を持つ。

個々の筋線維は筋内膜という結合組織の膜で包まれる。 - 筋線維束

筋線維が集まったもの。

筋終幕という結合組織の膜で包まれる。 - 筋

筋線維束が集まってもの。

結合組織の筋上膜で包まれる。

筋原線維の構造をもう少し詳しく見てみよう!

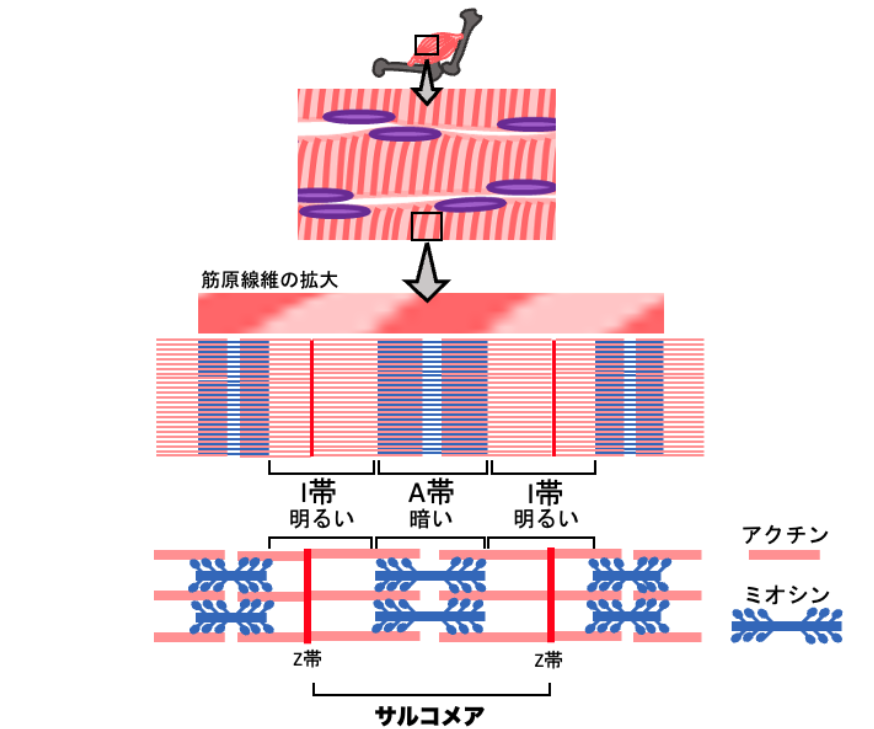

サルコメア|筋の構造単位

筋原線維は主にアクチンとミオシンでできており、構造ごとに名称が付けられています。

- I帯

アクチンのみの部分。

ミオシンと重なりがないため明るく見える。 - A帯

アクチンとミオシンが重なる部分。

2種類の線維が重なるため暗く(濃く)見える。 - Z帯

I帯に存在する構造部分。

Z帯から隣のZ帯までが1つのサルコメアという単位になる。

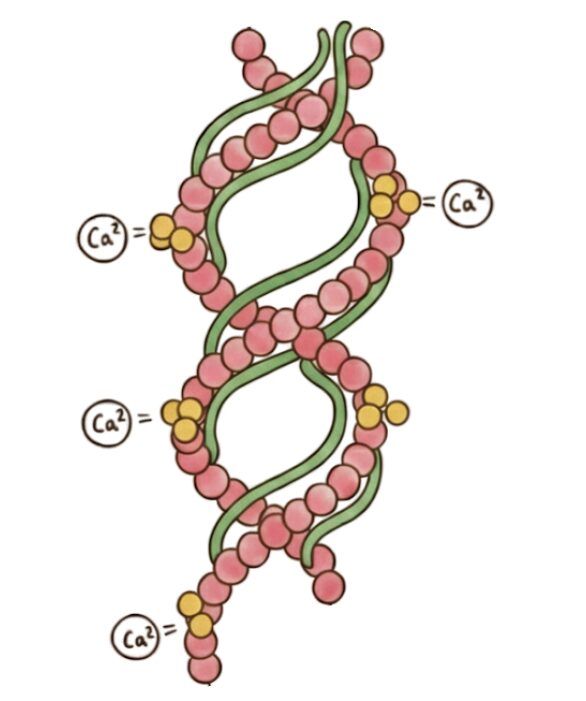

アクチンは球状のGアクチンがつながった線状のFアクチンになり、二重の螺旋構造を形成したものです。

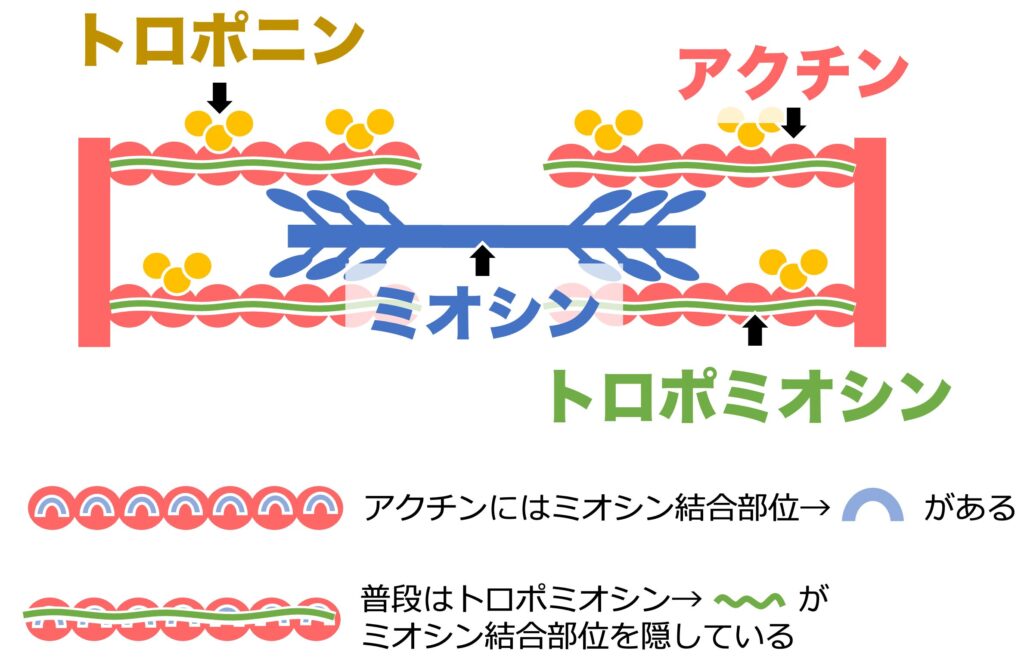

筋肉のアクチンにはトロポミオシンとトロポニンというタンパクが結合しています。

それぞれの役割などは以下の通りです。

- Gアクチン

球状のアクチン - Fアクチン

Gアクチンがつながった線維状のアクチン - トロポミオシン

アクチンフィラメントに沿った線維状タンパク。

アクチンのミオシン結合部位を覆う。 - トロポニン

3つのサブユニット(C, I, T)からなる複合体タンパク。

Cにカルシウムと結合するとトロポミオシンを動かすことができる。

Iはアクチンとミオシンを抑制、Tはトロポミオシンと結合する。

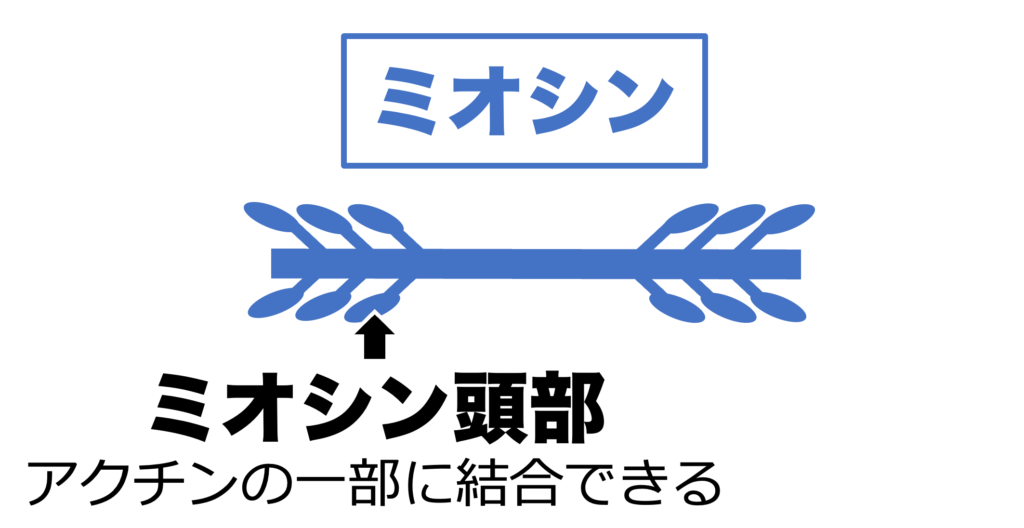

ミオシンは頭部とそれ以外の尾部からできています。

頭部はアクチンの一部に結合することができます。

筋収縮のメカニズム|ミオシンがアクチンを引っ張る

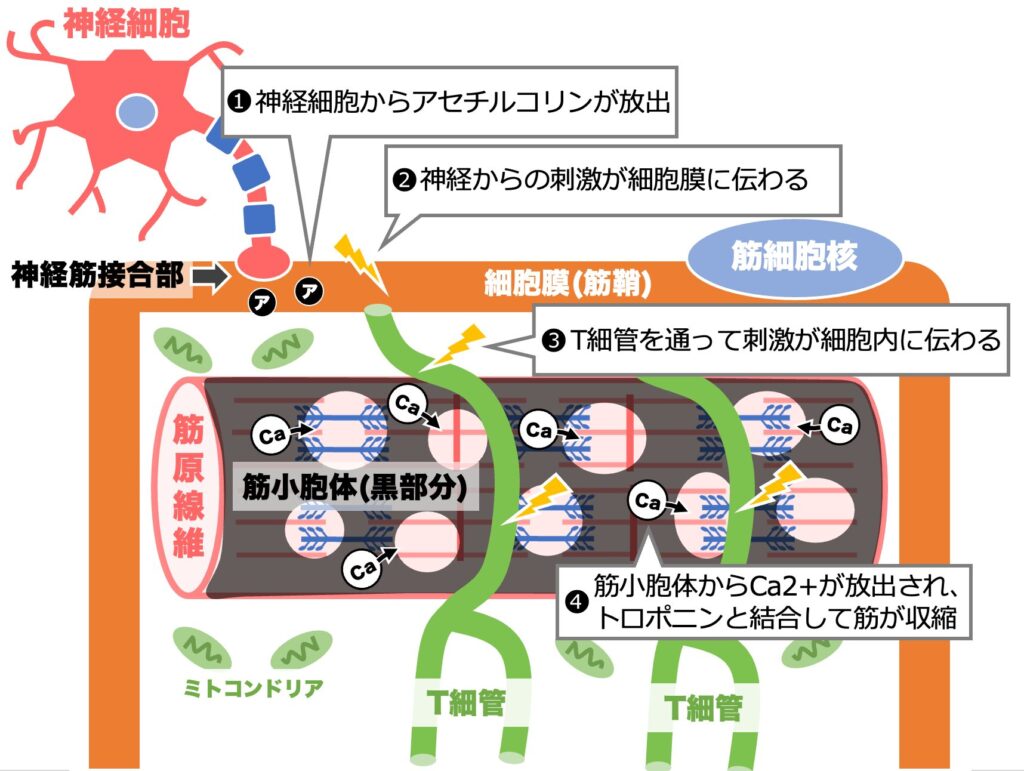

筋収縮の開始は、脳や脊髄などの中枢神経からの指令が運動神経を通じて筋へ伝えられることから始まります。

- 運動神経からの信号伝達(神経筋接合部)運動神経の末端に神経活動電位が到達する

- 神経終末内のシナプス小胞からアセチルコリンが放出

- アセチルコリンは神経筋接合部のシナプス間隙を拡散し、筋細胞膜のニコチン型アセチルコリン受容体に結合する

- 受容体が活性化されてイオンチャネルが開き、Na+が流入し筋細胞膜が脱分極され、活動電位が発生する

- 筋細胞内への興奮伝導

- 筋細胞膜の活動電位は筋線維内部に入り込んだT細管に沿って伝わる

- 筋小胞体からのカルシウム放出

- T細管の脱分極は隣接する筋小胞体を活性化

- 筋小胞体から大量のCa2+が放出され、細胞内カルシウム濃度が急上昇

このあと、カルシウムイオンが以下の構造に作用していきます。

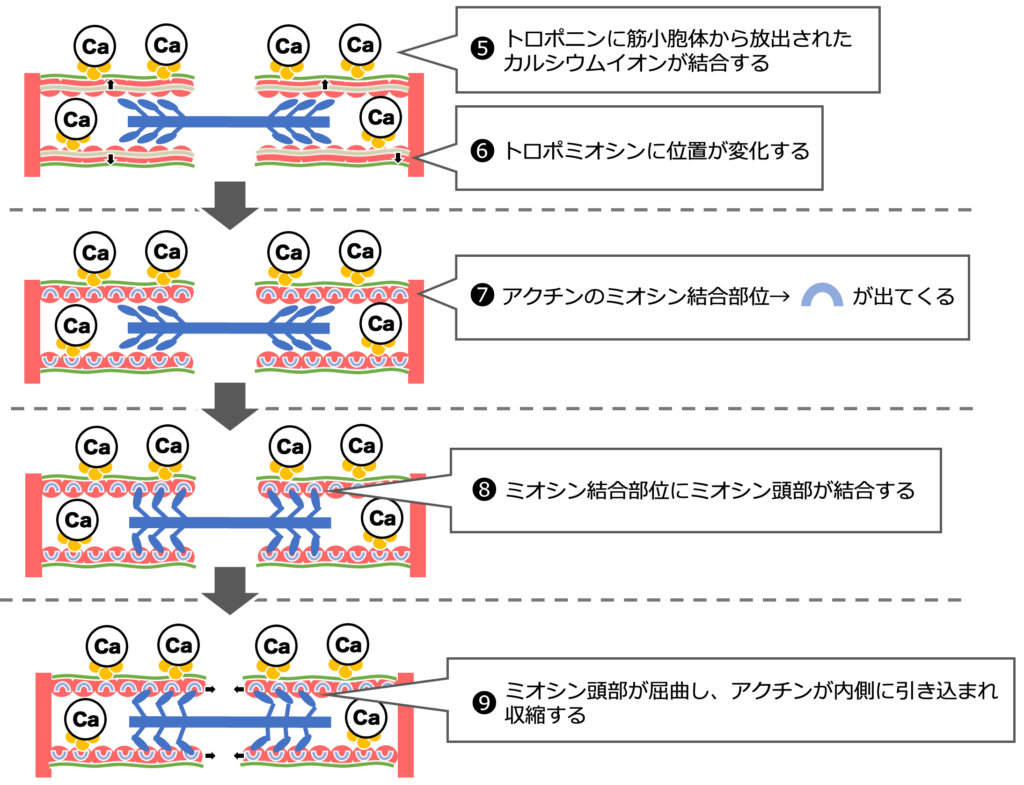

筋小胞体から放出されたカルシウムイオンがトロポニンに結合するところから再開します。

- 筋収縮の開始

- 放出されたCa2+はアクチンのトロポニンCに結合し、トロポニン・トロポミオシン複合体の構造変化を引き起こす

- これにより、ミオシンがアクチンの結合部位に接近できるようになる

- ミオシン頭部がATPを利用してアクチンフィラメントを内側に引き込み、サルコメアが短縮することで筋収縮が起こる

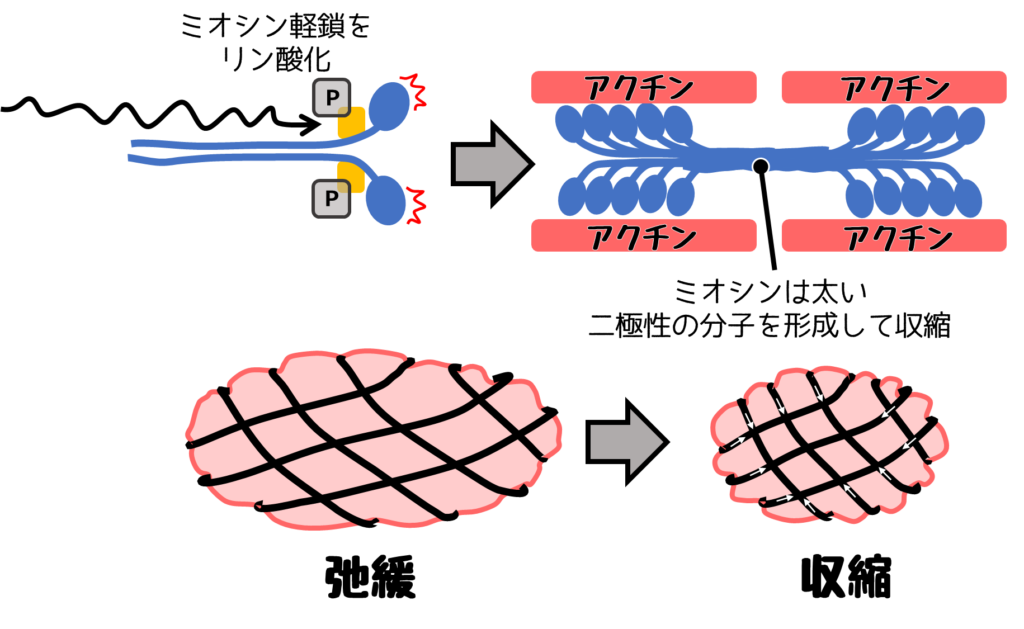

平滑筋|横紋がない筋肉

平滑筋にミオシンとアクチンは存在しますが、横紋筋のように規則正しく配列してないため横紋構造が見られず、Z帯も存在していません。

ミオシンとアクチンの比も骨格筋と違い、平滑筋ではミオシンが多いです。

【骨格筋】

ミオシン2:アクチン1

【平滑筋】

ミオシン10〜20:アクチン1

平滑筋は自分で動かすことができない筋肉でもあるため不随意筋とも呼ばれます。

- 食道中部(横紋筋と混合)〜下部

- 胃

- 小腸

- 大腸

- 気管・気管支

- 尿管・膀胱

- 血管・リンパ管

- 子宮・卵管

- 立毛筋

- 瞳孔括約筋・散大筋

- 内肛門括約筋

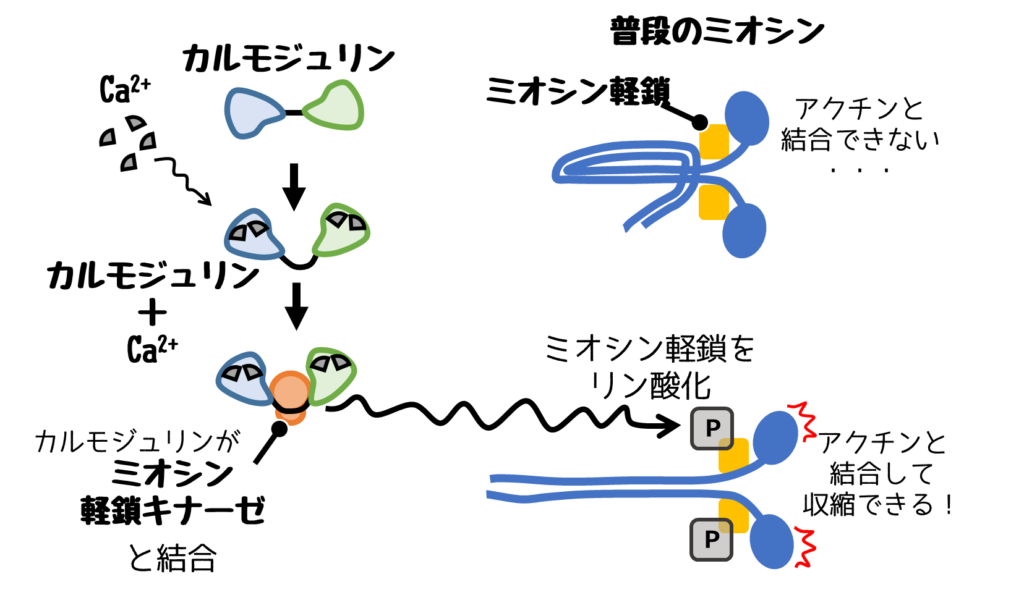

平滑筋の収縮

平滑筋の収縮もカルシウムイオンによって始まります。

しかし、トロポニンを発現せずカルモジュリンを発現しています。

Ca2+と結合したカルモジュリンはミオシン軽鎖キナーゼ(MLCK)を活性化し、それによって平滑筋ミオシンの2つの軽鎖のうち一方がリン酸化される。

このリン酸化で、ミオシン頭部はアクチンフィラメントと結合できるようになって収縮が起きる。

軽鎖が脱リン酸化されるとミオシン頭部はアクチンから解離しやすくなり、不活性化する。

αSMA

「α-smooth muscle actin」の略称で、特に平滑筋細胞に多く発現しているアクチンのアイソフォーム(種類)の1つです。

アクチンは細胞骨格の1つで、大きく分けて”α” ”β” ”γ” の3種類があります。

αアクチンには骨格筋、平滑筋、心筋それぞれに特有のものがあります。

さらに細かく分けると、3種類(骨格筋・心筋・平滑筋)のαアクチン、βアクチン(ほとんどの細胞)、2種類のγアクチン(平滑筋、非筋細胞)の全6種類があります。

平滑筋肉腫や筋上皮細胞に染まるα-SMAは平滑筋のαアクチンということになります。

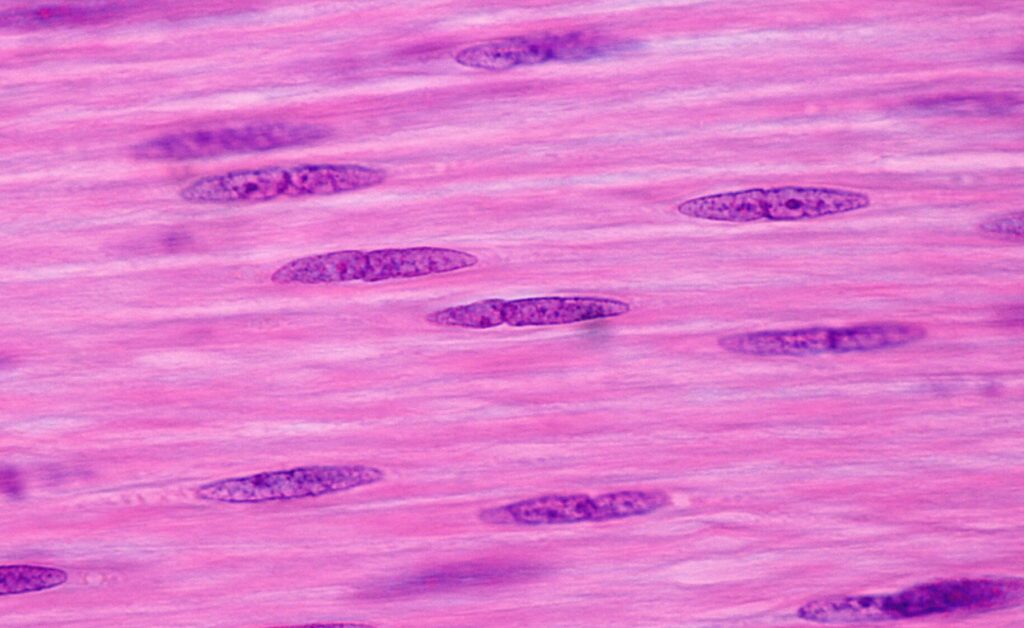

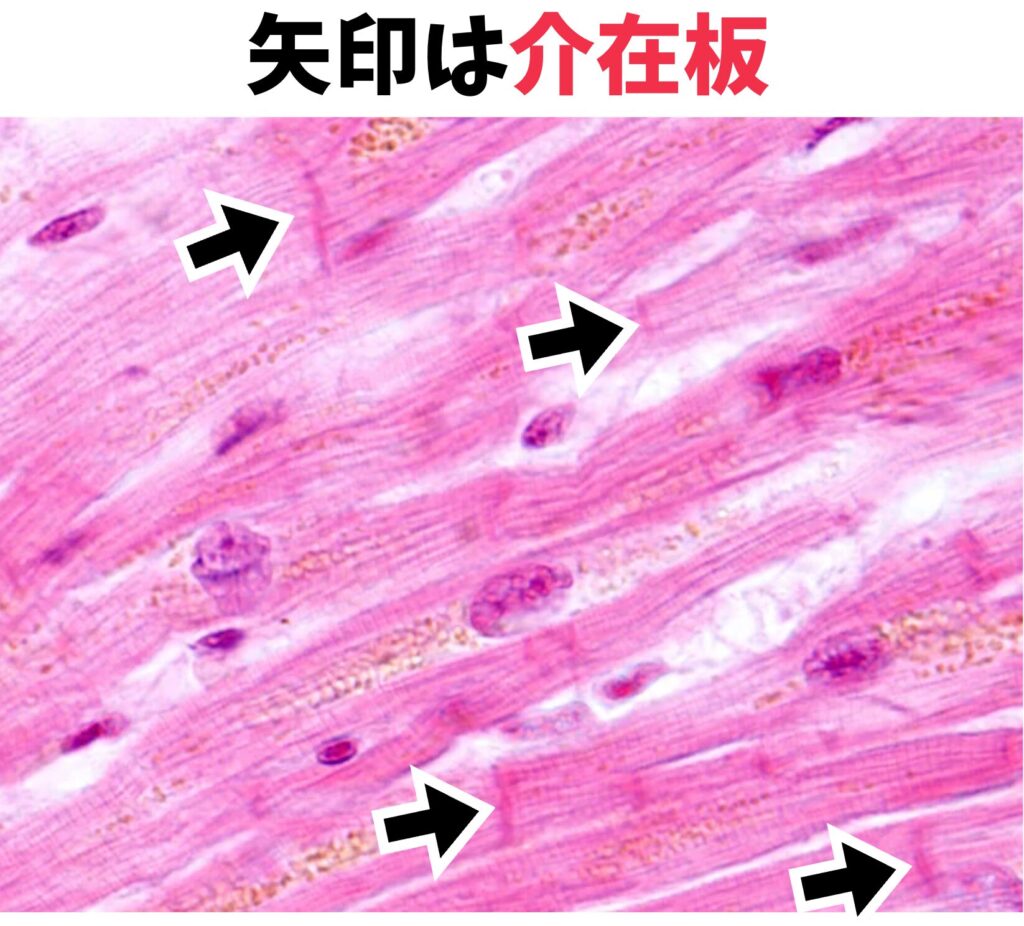

心筋組織の解剖

心臓の壁を作る筋肉を心筋といい、これを作る筋組織を心筋組織と呼びます。

心筋組織も骨格筋同様、横紋筋です。

心筋線維は骨格筋線維と異なり、線維同士が互いに吻合して分岐しています。

また、心筋線維のところどころには、竹の節のような太い線が見られます。

これを介在板と呼び、心筋の細胞境界です。

介在板と介在板の間には、1個ないし2個の楕円形核が中央に存在します。

心筋組織の再生はヒトではほとんど起こらない点も特徴です。

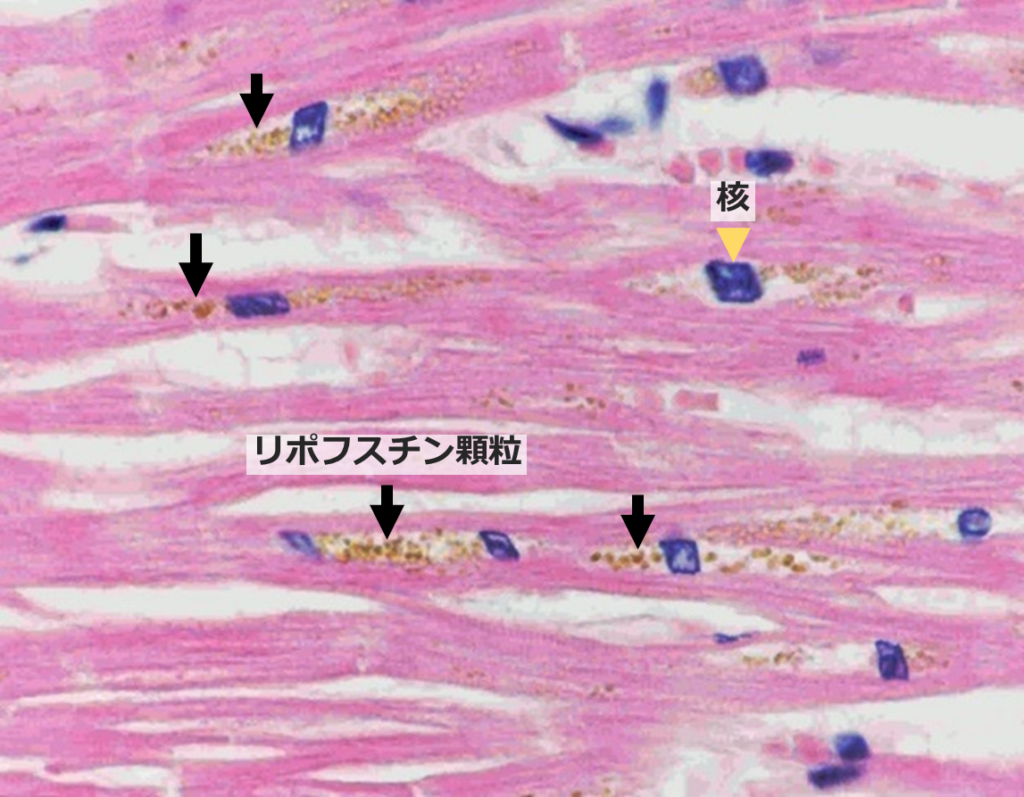

心筋とリポフスチン顆粒

心筋核の周辺には黄褐色のリポフスチン顆粒が散在しており、加齢とともに増量します。

このリポフスチンは画像問題やどの染色で染まるかなどが出題されるため、関連する戦勝は必ず覚えておきましょう。

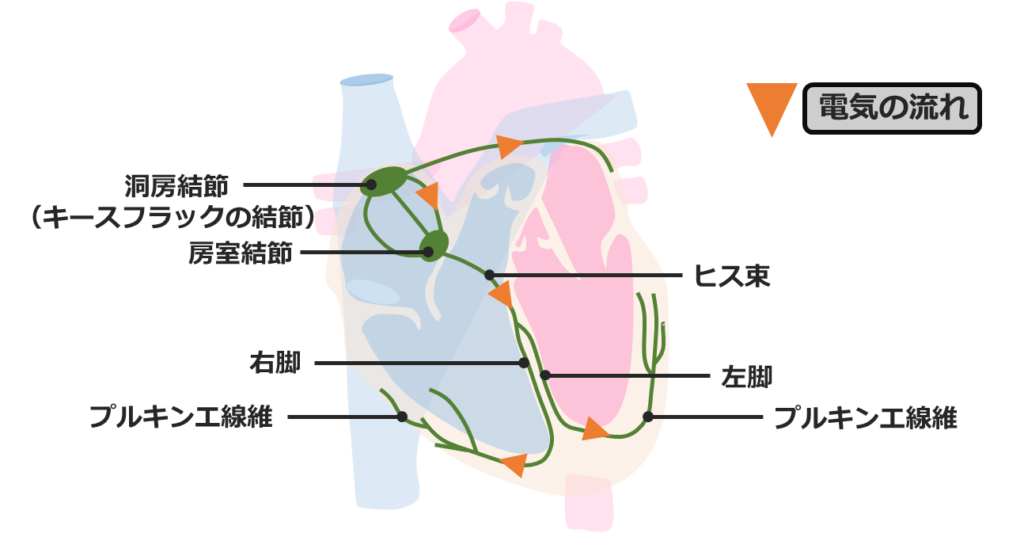

刺激伝導と特殊心筋線維

心臓は絶え間なく一定のリズムで収縮と拡張を繰り返しており、これを拍動といいます。

正常状態では乳児で1分間に約130回、成人で60~80回拍動しています。

心臓のこの規則正しい拍動は、刺激伝導系と呼ばれる特殊な心臓組織の働きによる。

これは洞房結節で作られたリズムが心房の壁を伝わり、

房室結節→ヒス束→プルキンエ線維を介して心筋細胞の収縮を引き起こすという刺激の伝導系です。

刺激伝導系の特殊心筋線維(細胞)の一般的な特徴は以下の4つです。

- 筋原線維が少ない

- グリコーゲンが豊富

- T細管が無い

- 中間径フィラメントが豊富

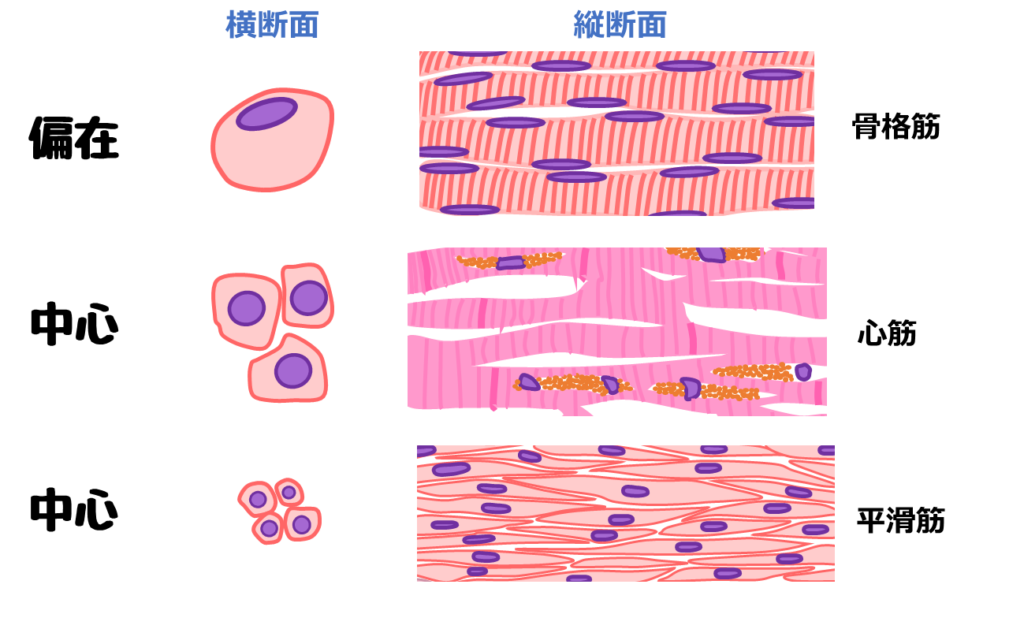

筋肉による核の位置の違い

筋細胞は種類によって核の位置が違います。

この核の位置は腫瘍になっても同じです。

- 骨格筋由来の横紋筋肉腫は核が偏在性

- 平滑筋肉腫は核中心性

このように正常構造を知るとで細胞検査士の知識にも活かせます。

筋肉の種類による再生の違い

筋肉には再生するものとしないものがあります。

- 【再生する筋肉】

骨格筋と平滑筋 - 【再生しない筋肉】

心筋

骨格筋の再生は衛星細胞、平滑筋は筋線維芽細胞が関与しています。

3つの筋肉の違いまとめ

今回紹介していない細かい部分もありますが、必要な部分だけ比較してください。