【胃の解剖】マクロ構造・血管分岐・神経支配から組織細胞まで徹底解説(試験対策)

胃の解剖について、その複雑な構造や機能を分かりやすく学びたい医療系学生や専門職の方へ。

この記事では、胃の位置関係や各部位の名称(噴門・胃底部・胃体部・幽門部)といった基本的な肉眼解剖(マクロ)から、胃を栄養する動脈・静脈までを網羅的に解説します。

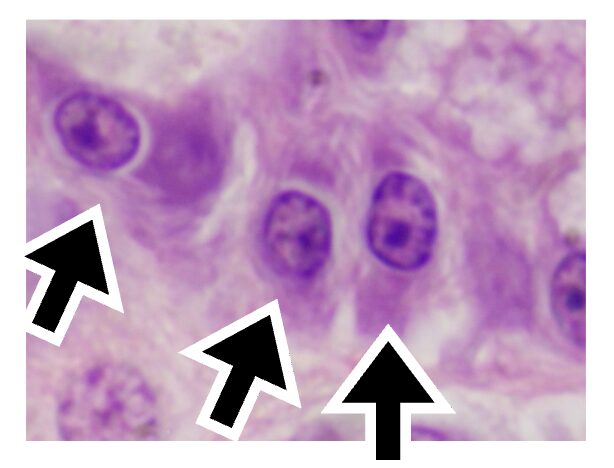

さらに、本記事の核心である胃粘膜の組織学的構造(ミクロ)に焦点を当て、強酸から胃を守る層構造、塩酸を分泌する「壁細胞」やペプシノーゲンを分泌する「主細胞」の違いを、実際の組織画像(HE染色)と共に詳しく解説します。

看護師・臨床検査技師などの国家試験の過去問も掲載しており、試験対策の知識整理に最適です。

胃の構造と位置関係(肉眼解剖)

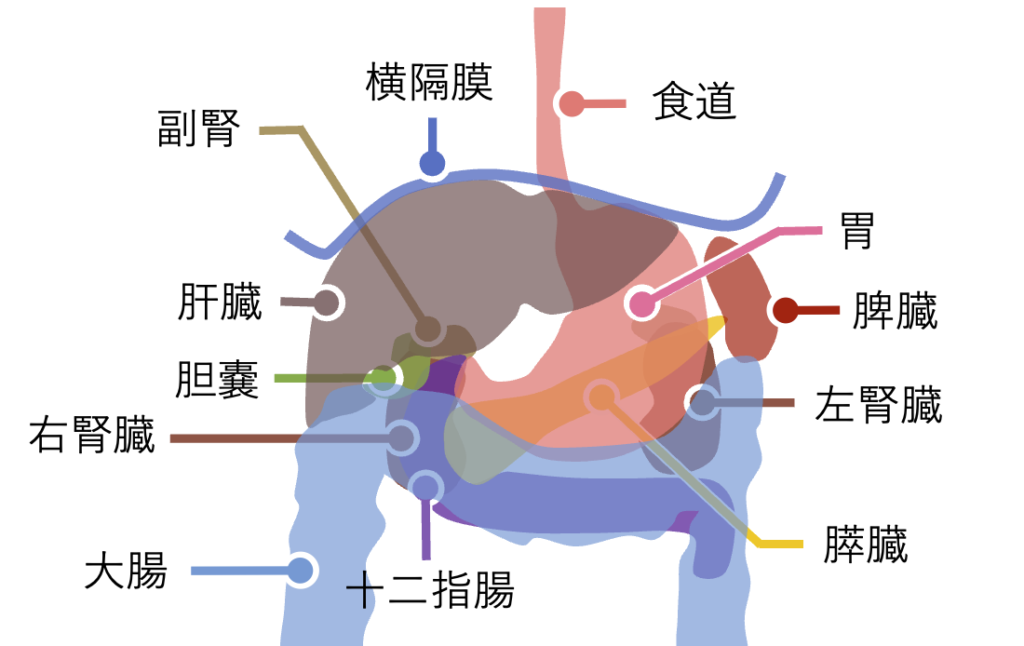

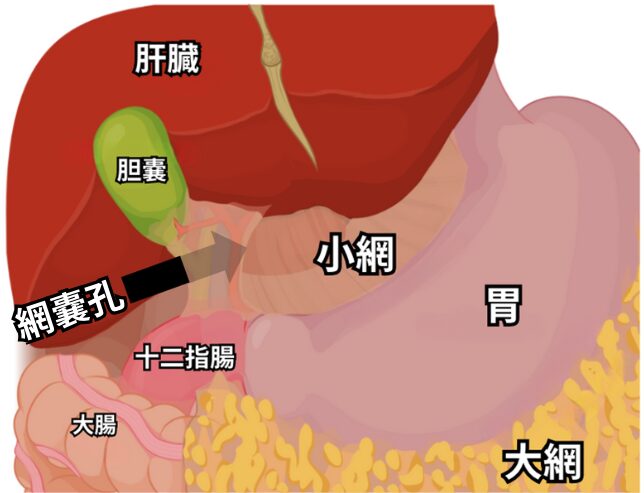

胃の位置と隣接臓器

(食道、肝臓、胆嚢、膵臓、大腸との関係)

胃は食道から続く袋状の消化器で、腹腔内に存在します。

全体が腹膜に包まれており、腹腔内臓器に分類されます。

胃は多くの臓器と接しています。

(連続する食道、十二指腸以外)

- 肝臓

胃の前(お腹側)から右側にかけて接する。

特に肝臓の左葉が胃の前面を覆うように位置。 - 膵臓

胃の真後ろ(背中側)に接する。 - 脾臓

胃の左側(特に胃底部)に接する。 - 横隔膜

胃の上部が接する。 - 横行結腸

大腸の一部で、胃の下側に接する。 - 左腎臓および副腎

膵臓と同じく、胃の背中側に位置。

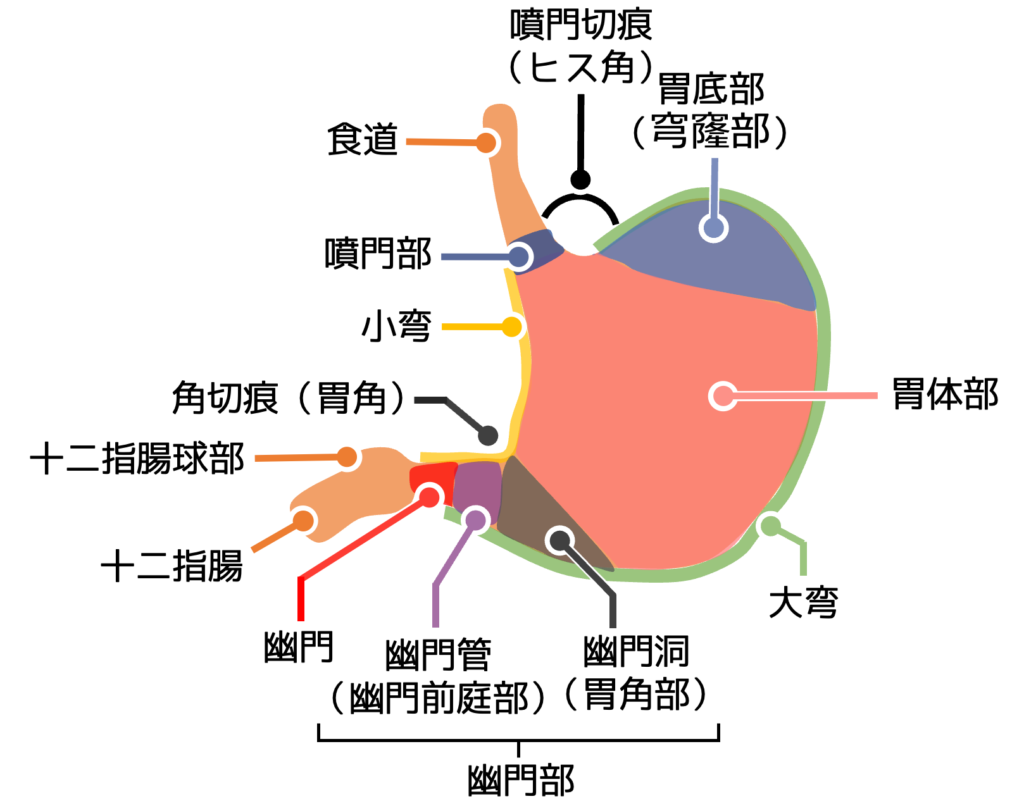

胃の区分と形態

食道からつながる胃の入り口は噴門部、十二指腸に繋がる出口は幽門と呼びます。

内側の弯曲を小弯(しょうわん)、外側の弯曲は大弯(だいわん)と呼び、切り出し時には大弯を切って開きます。

小弯には小網(しょうもう)、大弯には大網(だいもう)という間膜が付着します。

© O. Remesz / Senda1234 — [Commons] — CC BY-SA 4.0(一部改変)

肝臓、小網、胃、大網によって裏側に空間ができます。

カーテンの裏に空間があるような感じです。

この裏側の空間を網嚢といい、網嚢の出入り口を網嚢孔といいます。

噴門部から入った上側への出っ張りは胃底部または穹窿部(きゅうりゅう)と呼ばれ、横隔膜と接しています。

胃のほとんどの部分は胃体部と呼ばれます。

小弯側の出口付近にある切れ込みは角切痕(かくせっこん)または胃角と呼び、角切痕を支点にした三角形の部分は幽門洞(胃角部)といいます。

幽門洞の次は幽門管(幽門前庭部)がありこの2つを合わせて幽門部とも呼びます。

幽門部の先は幽門括約筋によって細くなっており、ここが出口の幽門になります。

幽門前庭部は胃がんの好発部位です。

幽門を経て胃を出ると十二指腸が膨らんだ十二指腸球部を通って十二指腸に入ります。

胃を栄養する動脈・静脈(血管)

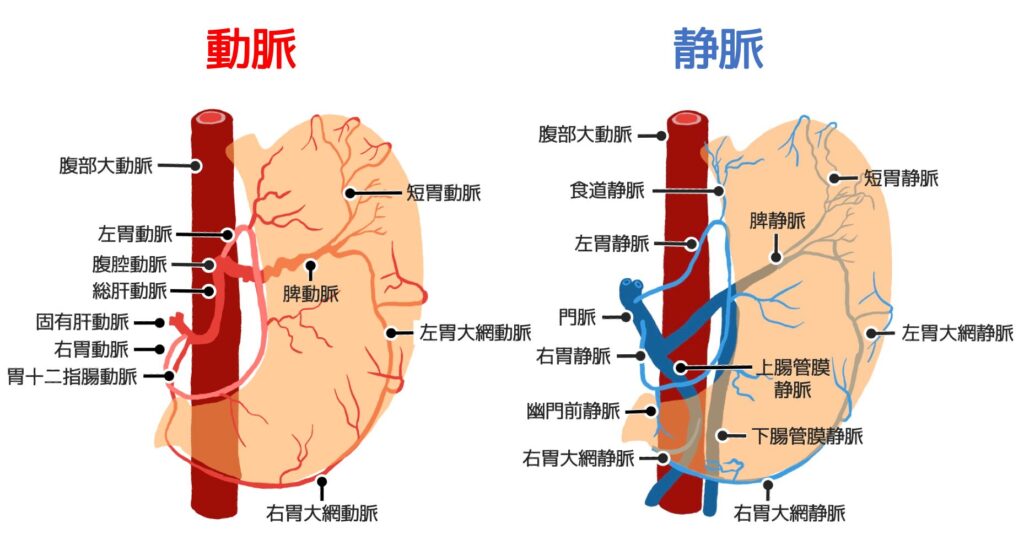

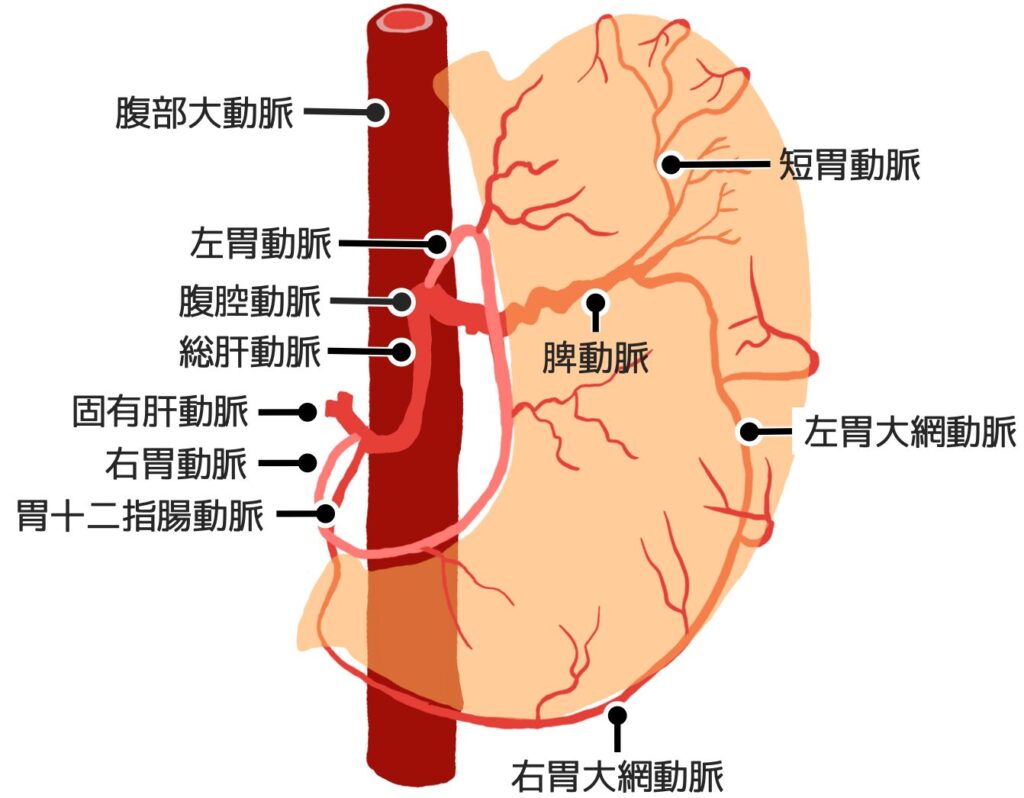

胃を栄養する動脈

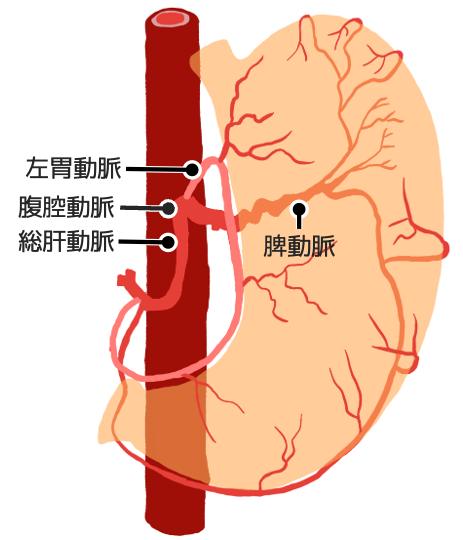

胃に関連する動脈は腹腔動脈から出ることが重要です。

腹腔動脈から左胃動脈、総肝動脈、脾動脈が分岐する

腹部大動脈からは腹腔動脈が出ており、そこから左胃動脈、総肝動脈、脾動脈に分岐します。

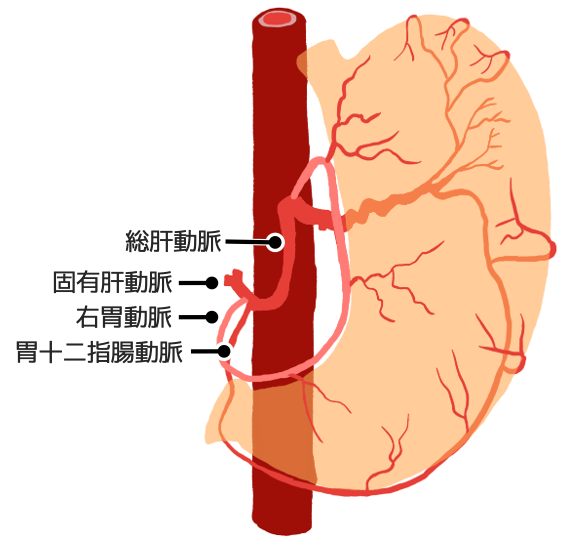

総肝動脈から胃十二指腸動脈が分岐する

総肝動脈は途中で胃十二指腸動脈を分岐し、最終的に固有肝動脈につながります。

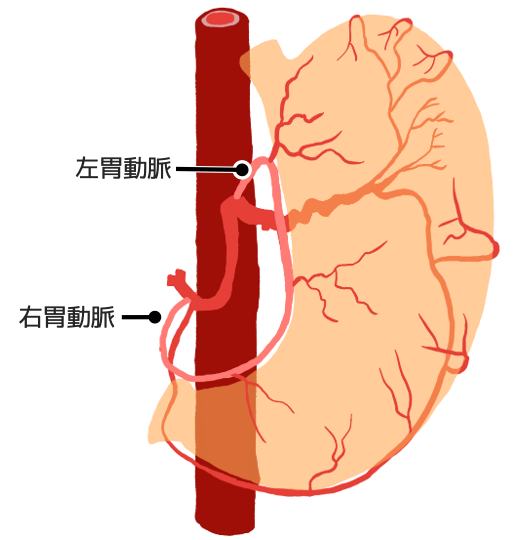

小弯側で左右胃動脈がループ構造をつくる

固有肝動脈から右胃動脈が分岐し左胃動脈と吻合します。

この構造によって小弯側では左右の胃動脈によりループ構造が形成されます。

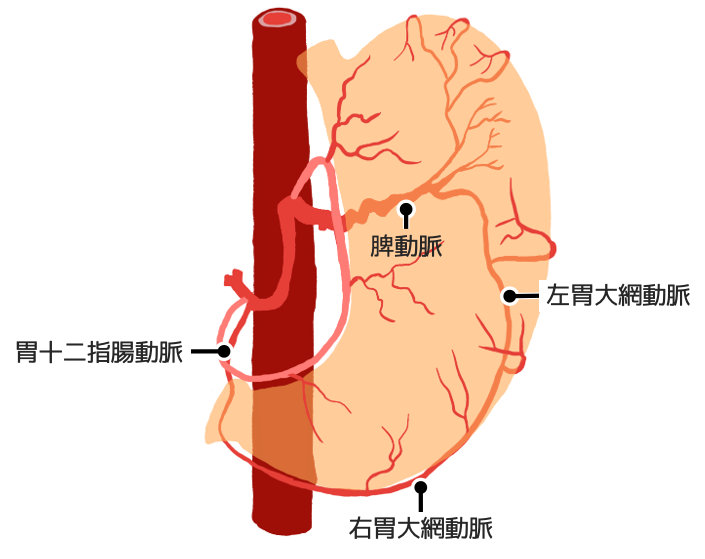

大弯側で左右胃大網動脈がループ構造をつくる

総肝動脈から分岐した胃十二指腸動脈は右胃大網動脈につながり、左胃大網動脈と吻合します。

この構造によって大弯側では左右の胃大網動脈によりループ構造が形成されます。

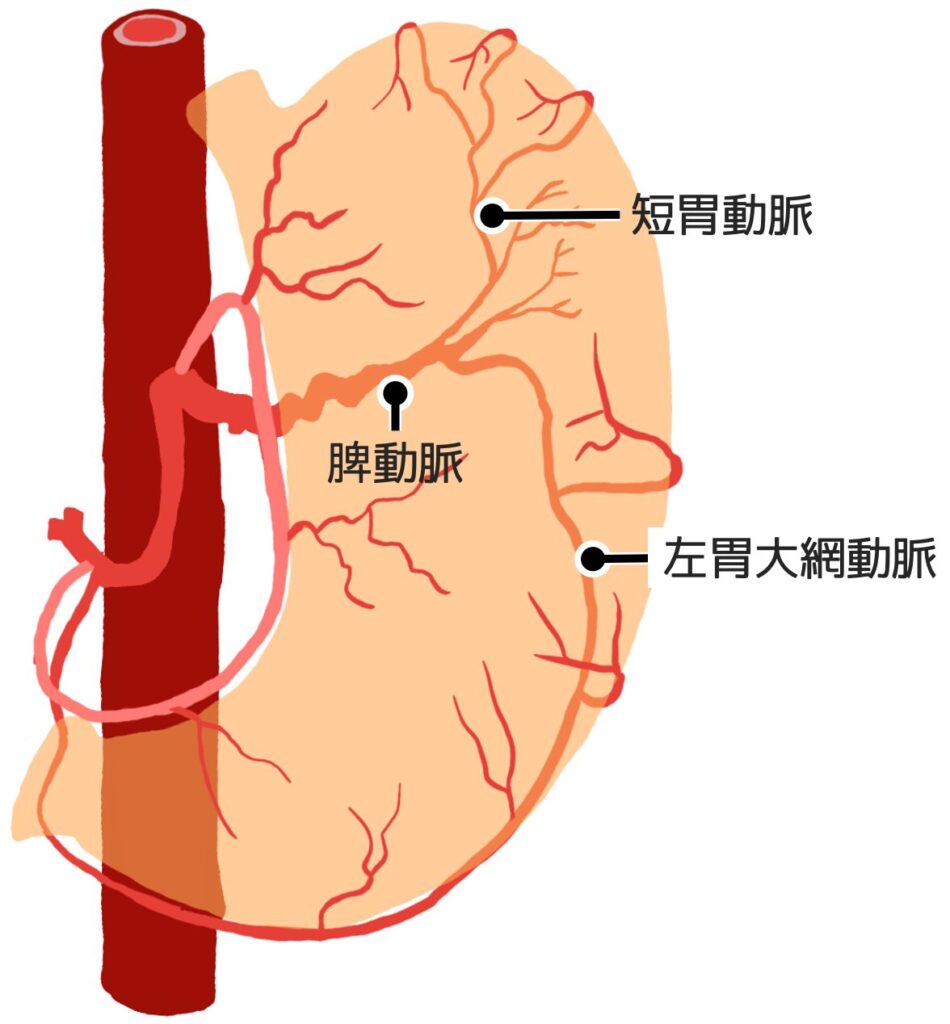

脾動脈から短胃動脈と左胃大網動脈が分岐する

腹腔動脈から分岐した脾動脈から短胃動脈と左胃大網動脈に分岐します。

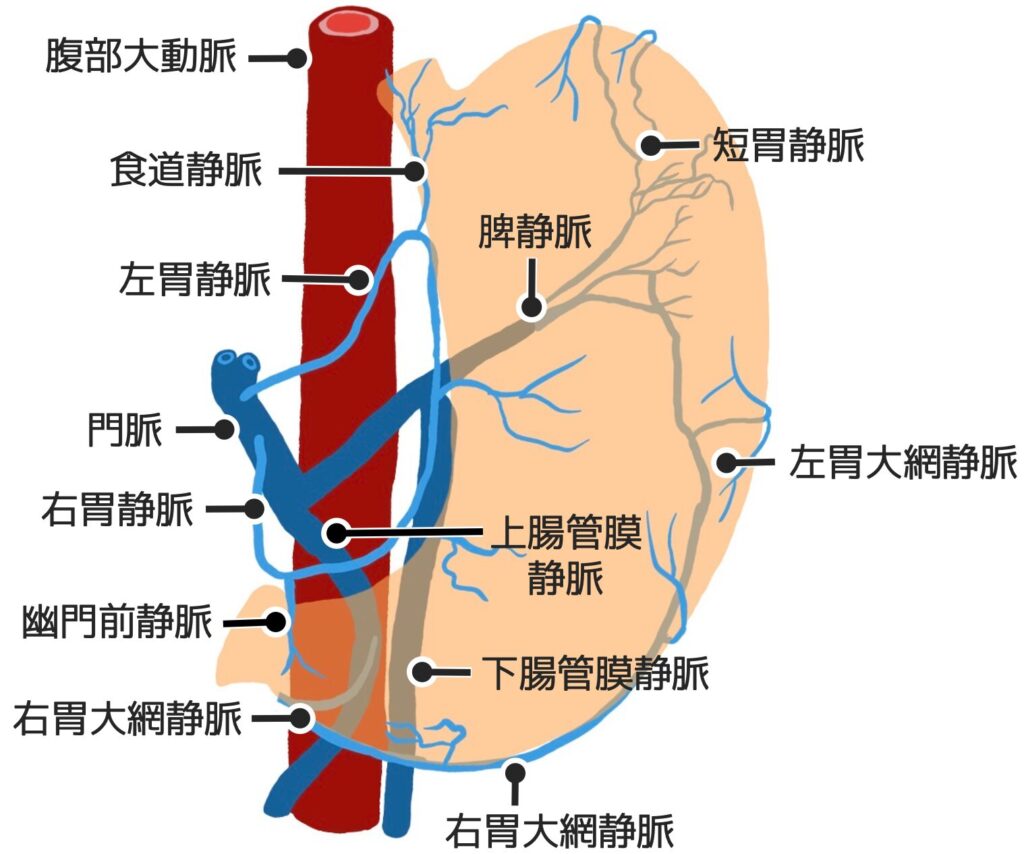

胃の静脈(門脈への流入)

胃の静脈は動脈と伴走し、最終的にすべて門脈 またはその関連静脈(脾静脈、上腸間膜静脈)へ流入します。

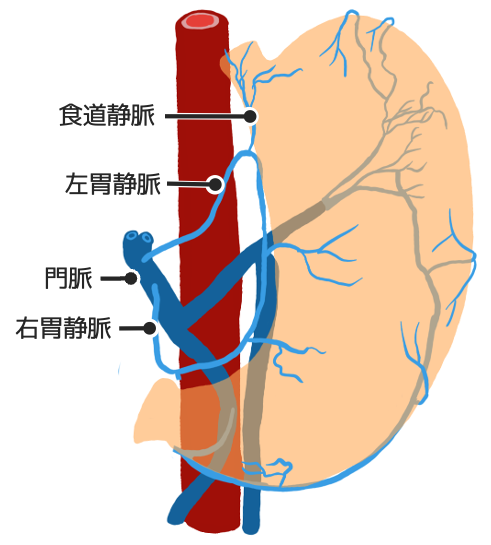

左右胃静脈が小弯側でループ構造を形成する

動脈と同様に小弯側では左右の胃静脈が吻合し、ループ構造を形成します。

左胃静脈には食道静脈も流入します。

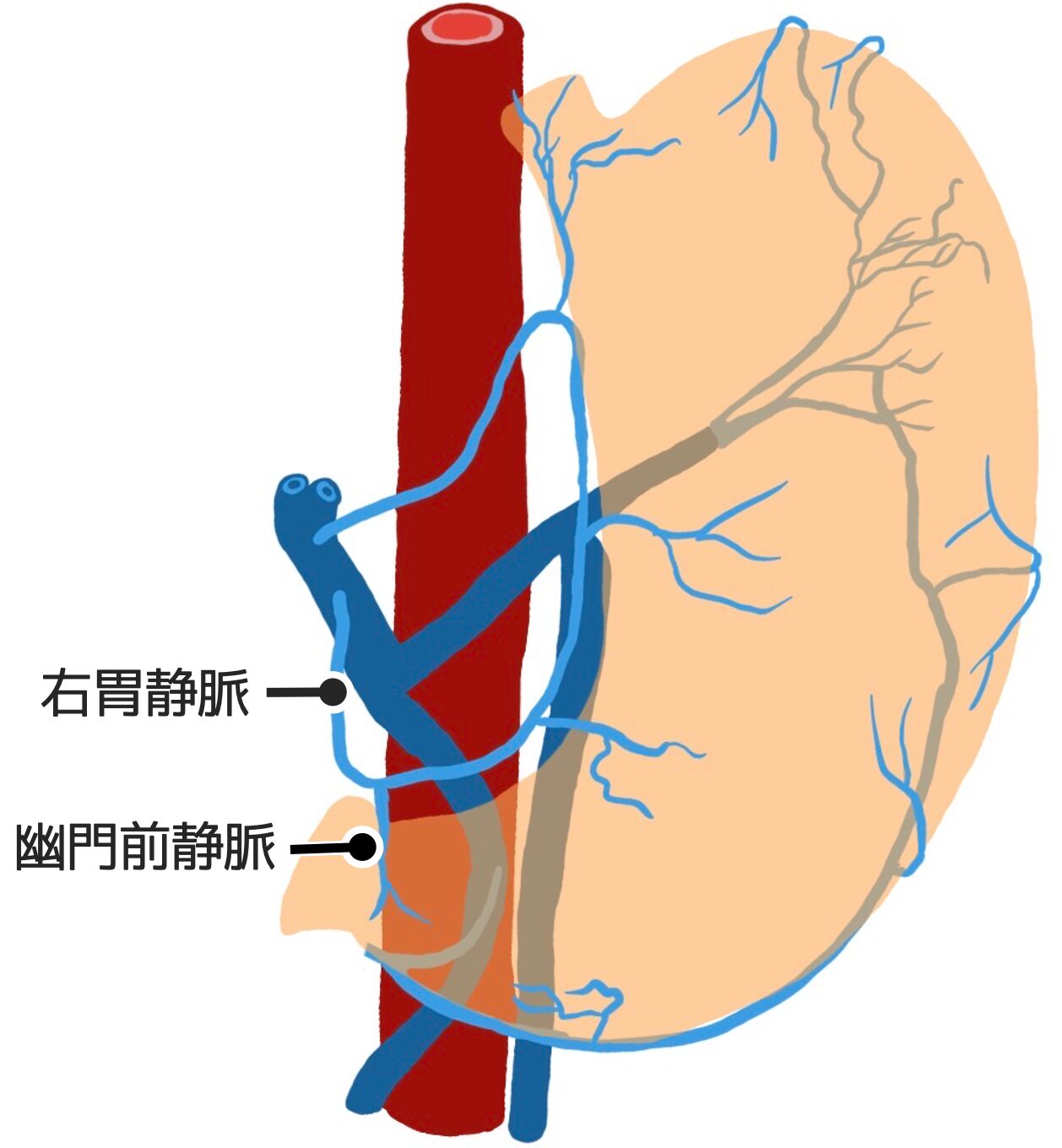

幽門前静脈は右胃静脈に流入する

幽門には幽門前静脈が存在し、右胃静脈に流入します。

胃の神経支配(自律神経)

副交感神経(迷走神経): 胃の運動と胃酸分泌を「促進」する。

交感神経(大内臓神経など): 胃の運動と胃酸分泌を「抑制」する。

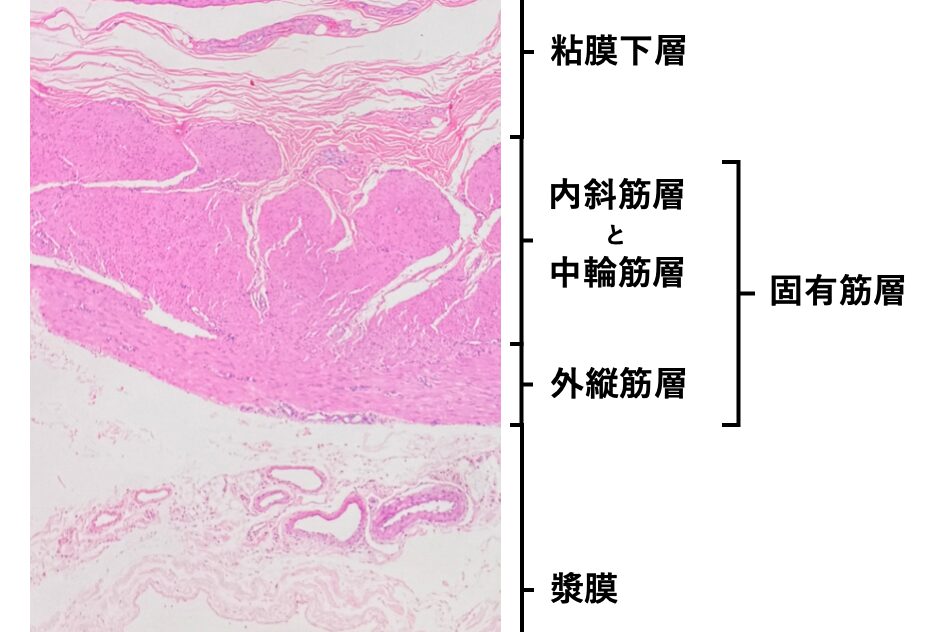

胃壁の層構造と主要細胞(組織学)

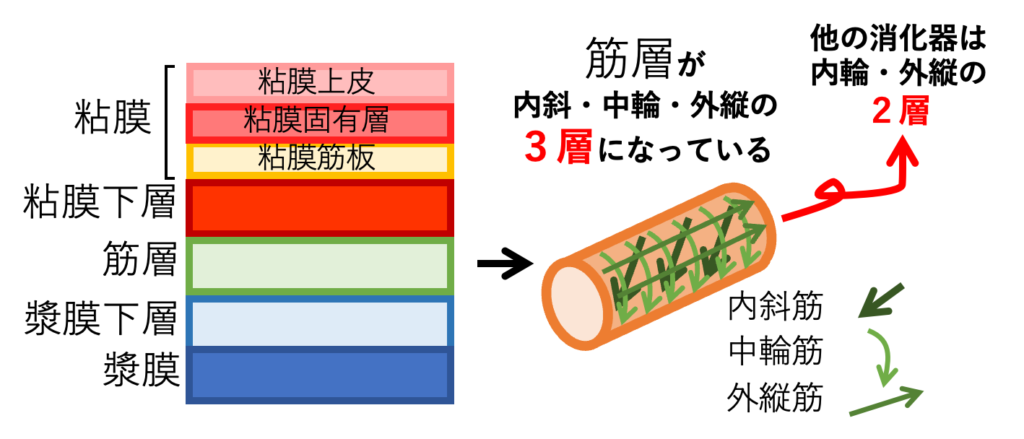

胃壁の層構造(筋層に注意)

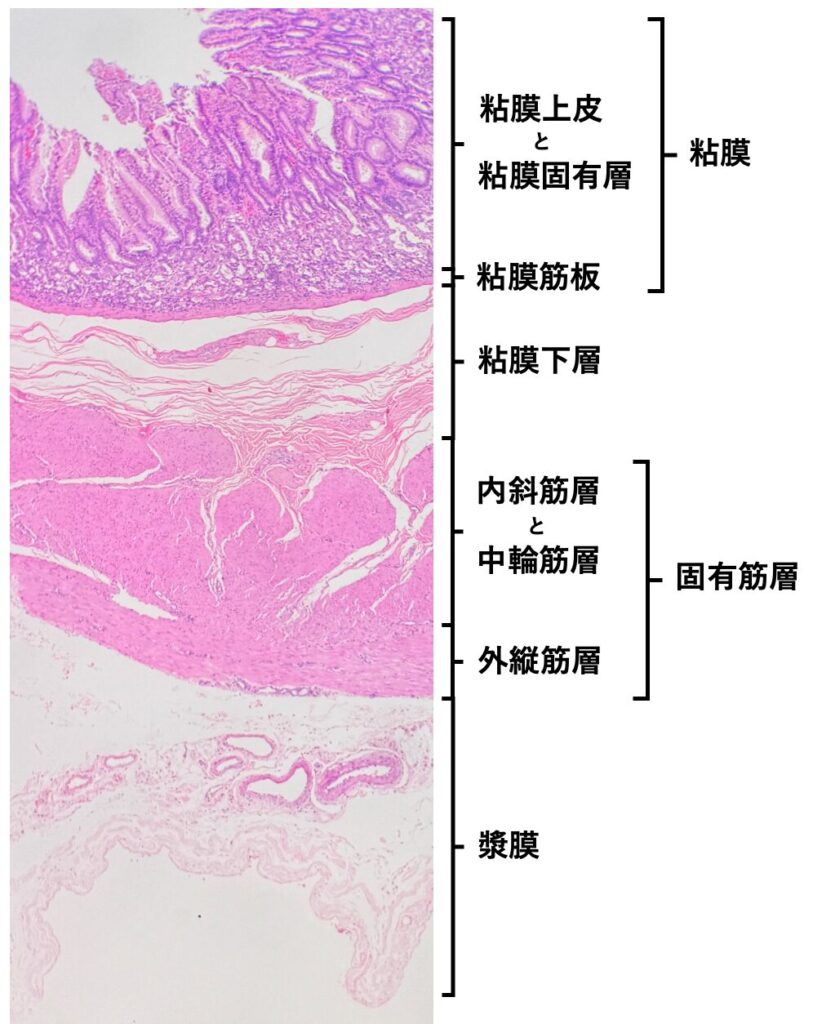

組織断面は基本的な消化管構造と同様に、

- 粘膜

(粘膜上皮、粘膜固有層、粘膜筋板) - 粘膜下層

- 筋層

- 漿膜下層

- 漿膜

の順に層構造を形成しています。

※漿膜下層と漿膜は合わせて漿膜と表記することもあります。

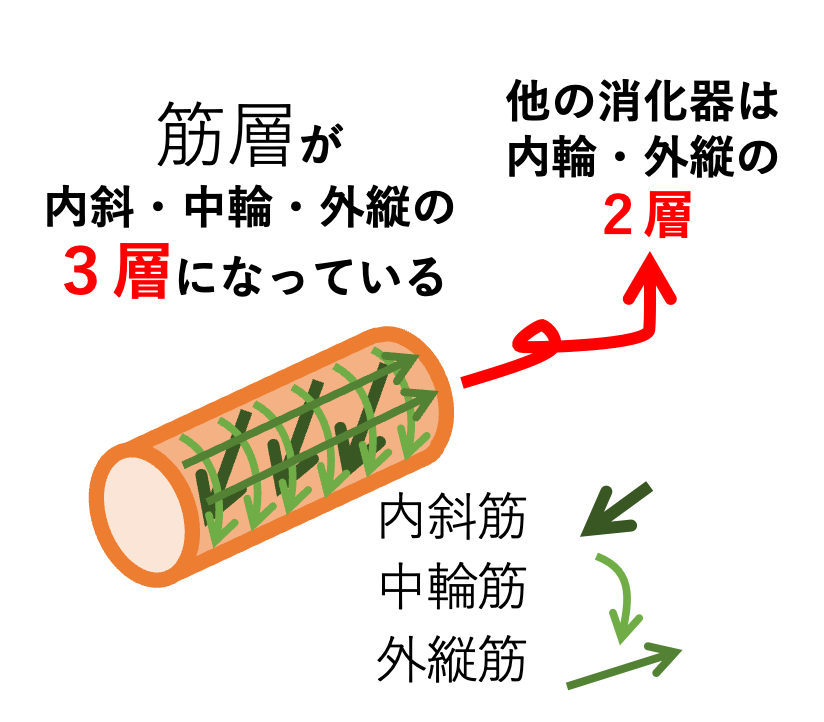

しかし、消化器の中で唯一、筋層が3層構造(内斜筋、中輪筋、外縦筋)になっています。

他の消化管と筋層構造が異なる点に注意して覚えてください。

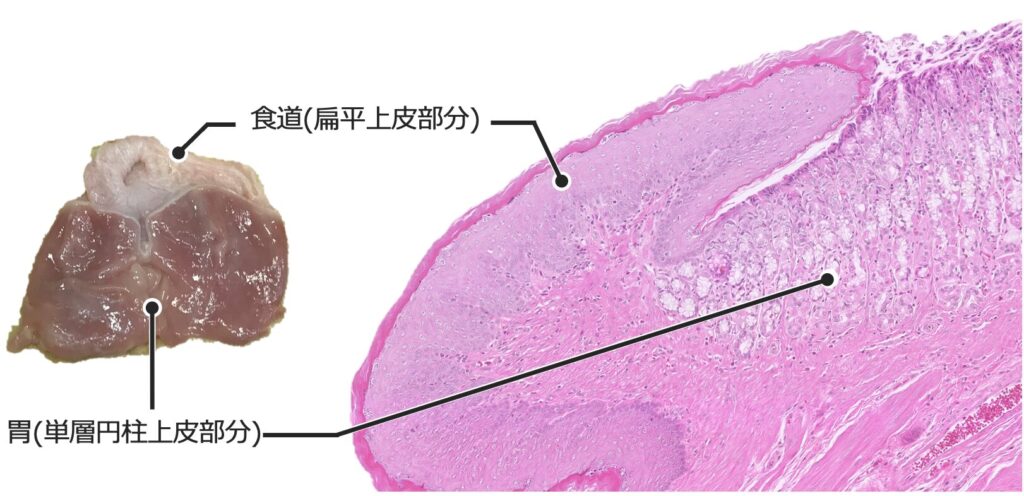

噴門部は扁平上皮が円柱上皮に切り替わる

噴門は食道との境界部です。

外から見るとわかりませんが、内面から見ると食道の重層扁平上皮が胃の単層円柱上皮に突然置き換わるのが肉眼的に分かります。

重層扁平上皮部分は白っぽく、円柱上皮部分は赤みが強く見えます。

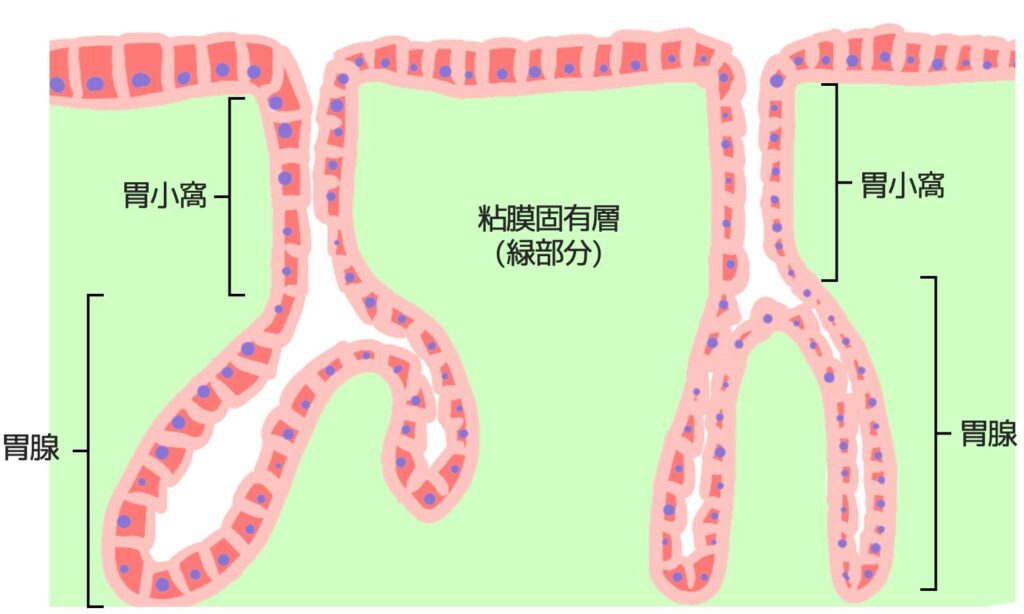

胃の粘膜構造(胃小窩と胃腺)

胃の腺構造には胃小窩と、その下の胃腺の2つがあります。

- 胃小窩

表層の上皮がくぼんでできた部分。

構成する上皮は表層の細胞と同じで粘液を豊富に含む。 - 胃腺

胃小窩に続く腺構造。

場所によって以下の3つがあり構造が異なる。- 【噴門腺】

噴門部にある胃腺。

食道腺に似た粘液腺が存在する。 - 【胃底腺】

胃底および胃体にある胃腺。

主細胞、壁細胞、副細胞、内分泌細胞の4種類が存在する。 - 幽門腺

幽門部にある胃腺。

G細胞が多数存在する。

- 【噴門腺】

胃表層と胃小窩は表層粘液細胞で構成される

胃の最も表層部分と胃小窩を構成する細胞は表層粘液細胞と呼ばれます。

この細胞は多量の粘液を持つ単層円柱上皮です。

表層粘液細胞は中性粘液(PAS反応陽性、アルシアン青陰性)と重炭酸イオン(HCO3–)を分泌し、強酸性の胃酸を中和して胃の表面を守ります。

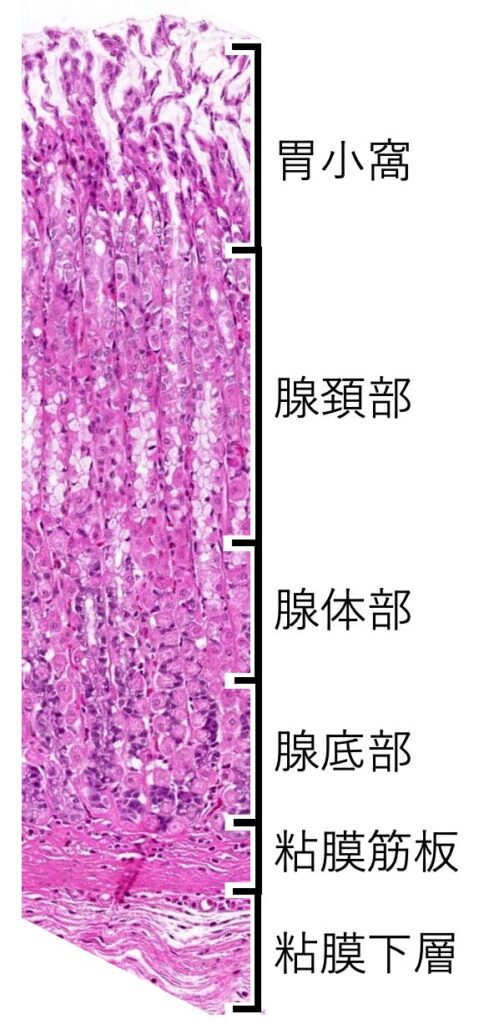

胃腺は頸部・体部・底部に区分される

胃腺の中でも大部分を示す「胃底腺」を主に解説します。

胃底腺は上から、腺頸部、腺体部、腺底部に分けられます。

境界は明瞭ではありません。

※峡部・頸部・底部に分ける場合もあります。

大まかに、頸部には副細胞、体部には壁細胞、底部には主細胞が多く見られます。

また、頸部の上端には峡部と呼ばれる部分があり、そこで幹細胞が増殖して各細胞に分化するとされています。

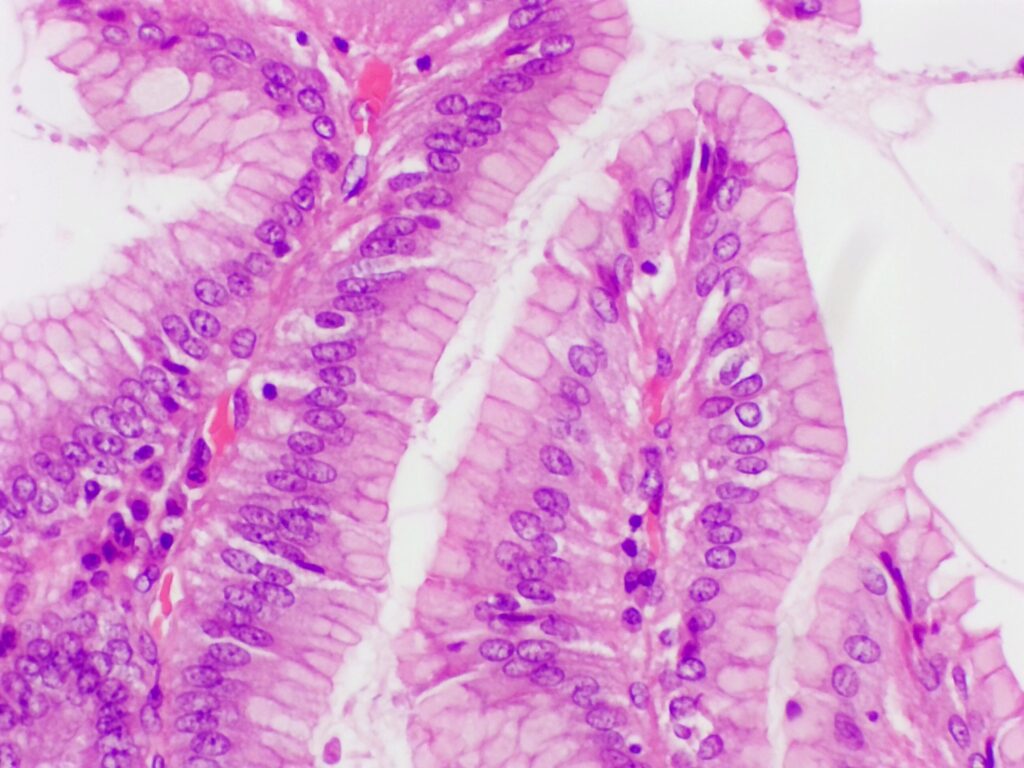

胃底腺は4種類の細胞で構成される

胃底腺には❶副細胞❷壁細胞❸主細胞❹内分泌細胞が存在します。

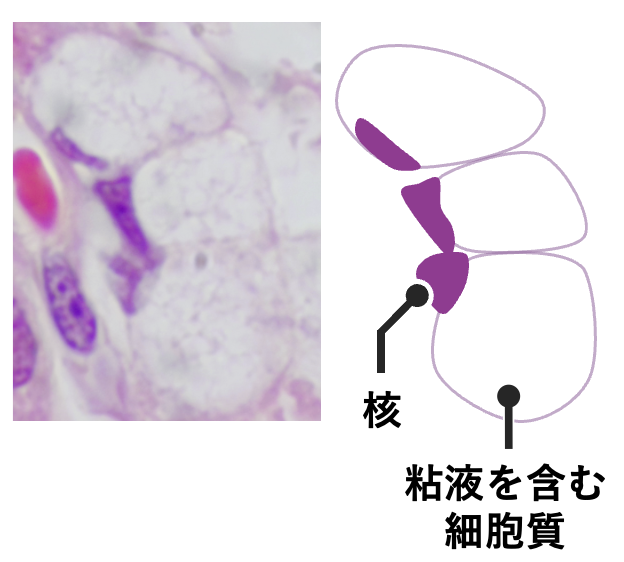

❶副細胞

副細胞は胃底腺の頸部に多く見られる粘液を含む細胞で、頸部粘液細胞とも呼ばれます。

この粘液はHE染色で染まらないため、細胞質が空胞状に見えます。

また、粘液はアルカリ性でPAS反応には陽性を示します。

核は粘液に押されて偏在し、押しつぶされたように(圧排)見えます。

この細胞は後述する主細胞の前駆細胞だと考えられています。

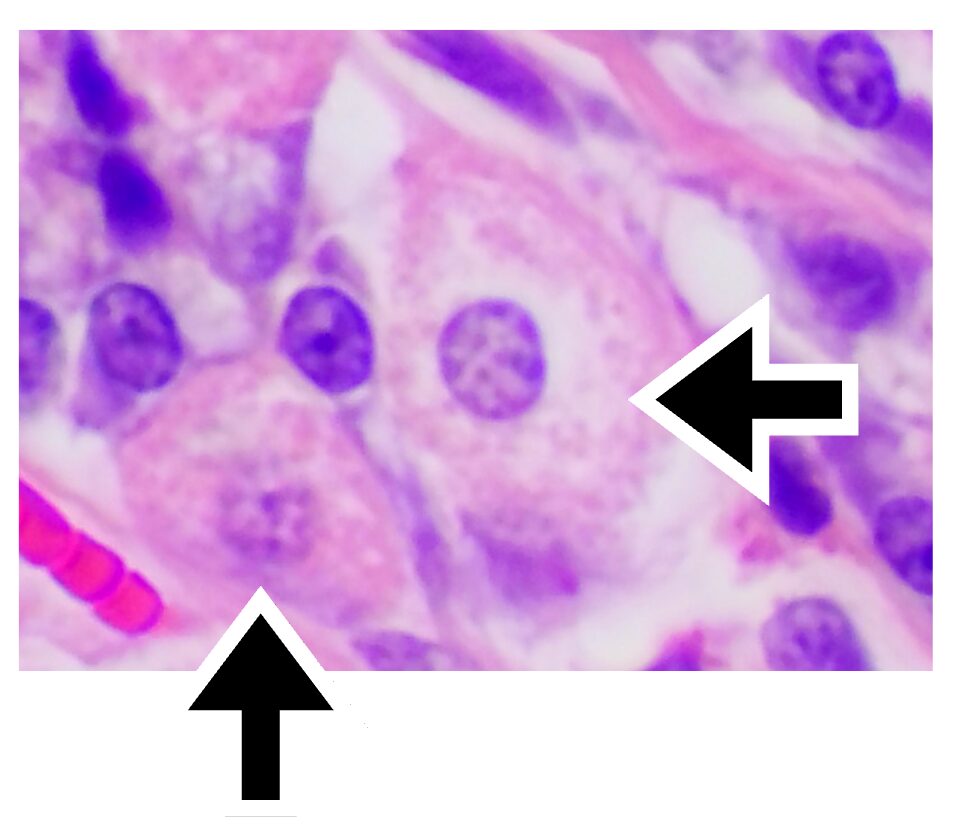

❷壁細胞

ミトコンドリアが豊富なためエオジン好性(赤色)を示す。

胃底腺の体部に多く見られる細胞で、傍細胞や塩酸分泌細胞とも呼ばれます。

ミトコンドリアが多く含まれるため、細胞質がHE染色で顆粒状のエオジン好性を示します。

プロトンポンプを使って細胞内のH+と細胞外のK+を交換し、する際にATPが必要なため、ミトコンドリアを多く持ちます。

このH+と細胞外に放出されたCl–反応し、塩酸として分泌。

塩酸分泌はガストリンやヒスタミンによって亢進します。

この塩酸はペプシノーゲンを活性化させ、タンパク分解作用をもつペプシンにする作用もある。

小腸でのビタミンB12吸収に関与する内因子も分泌します。

❸主細胞

底部に見られる細胞で粗面小胞体を多く持つため、HE染色でヘマトキシリン好性を示します。

ペプシンの前駆物質であるペプシノーゲンを分泌し、上部の壁細胞が分泌する塩酸と混ざることで活性化され、タンパク分解作用をもつペプシンになる。

❹内分泌細胞

底部にはホルモンなどを分泌するいくつかの内分泌細胞が存在します。

これらの細胞は基底顆粒細胞とも呼ばれます。

●EC細胞(腸クロム親和性細胞)

セロトニンを分泌する細胞。

胃、小腸、大腸に存在する。

●ECL細胞(腸クロム親和細胞様細胞)

EC細胞に似た細胞でヒスタミンを分泌する。

●D細胞

膵臓ランゲルハンス島細胞と同じ細胞でソマトスタチンを分泌する。

胃腸全体に存在する。

●X/A-like細胞

グレリンを分泌する細胞。

主に胃に存在する。

幽門腺にはG細胞が存在する

幽門前庭部や幽門には幽門腺という腺構造が存在します。

ここにはPAS反応陽性の粘液細胞とG細胞と呼ばれる内分泌細胞が存在します。

G細胞はガストリンを分泌し、壁細胞に作用して塩酸分泌を促進します。

G細胞は幽門前庭部や十二指腸上部に分布します。

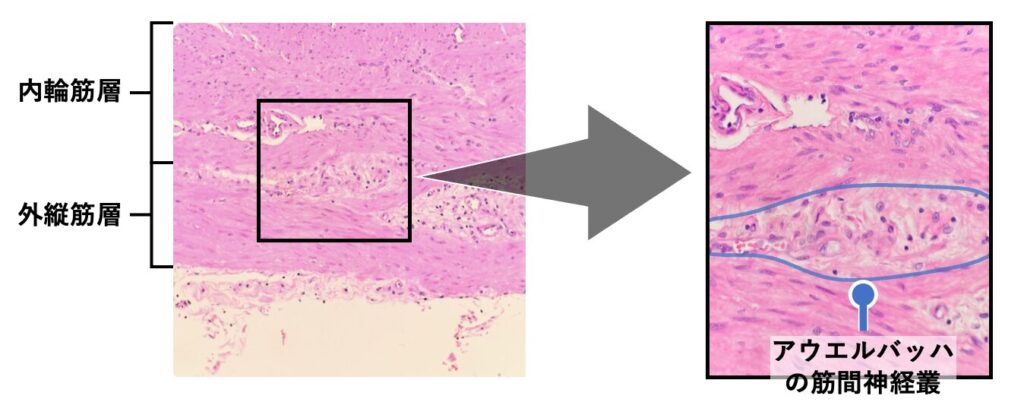

胃の筋層は3層構造である

胃の筋層は管腔側から内斜筋層・中輪筋層・外縦筋層の3層構造になっています。

組織標本では内輪筋層と中輪筋層に境界は分かりにくいです。

胃を含む消化管の筋層にはアウエルバッハの筋間神経叢が存在し、胃の場合は中輪筋層と外縦筋層の間に存在します。

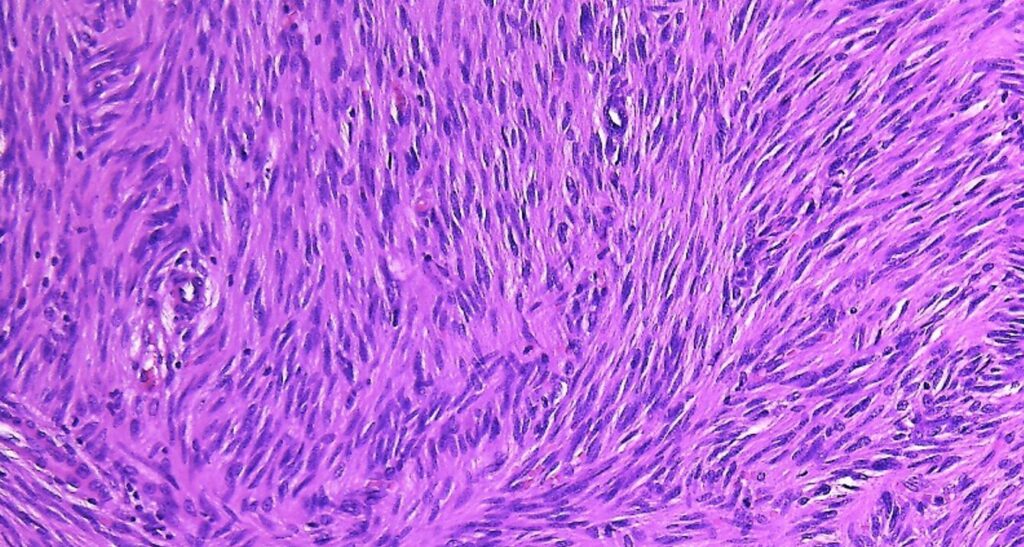

消化管の筋層にはカハール介在細胞が存在する

消化管の筋層には神経叢の他にカハール介在細胞が網状に存在しています。

光学顕微鏡で確認するのは難しいです。

この細胞は消化管の周期的な蠕動運動のリズムをつくるペースメーカー細胞と考えられている。

出典:twitter@pathology walker

カハール介在細胞が腫瘍化したものは消化管間質腫瘍(Gastrointestinal Stromal Tumor;GIST(ジスト))と呼ばれます。

胃>小腸>直腸の順で多く発生します。

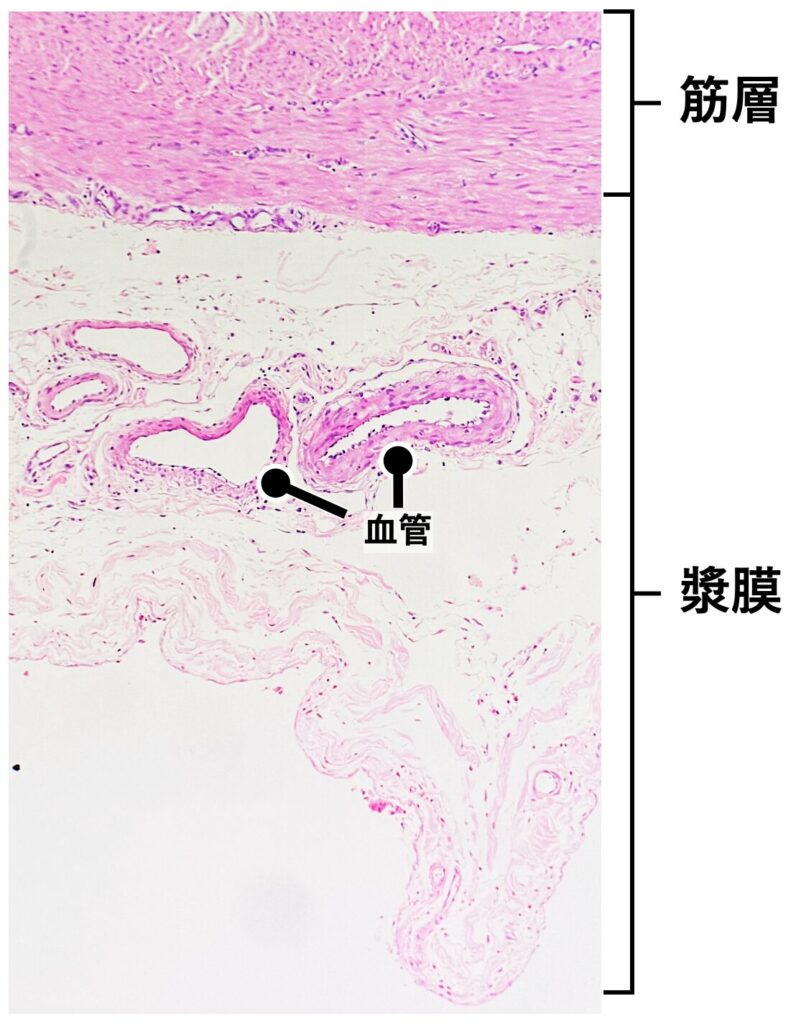

胃の最外層は漿膜に覆われる

筋層の外側は漿膜という結合組織の膜で覆われます。

腹部にある漿膜は腹膜とも呼ばれ、表面は単層扁平上皮の中皮が存在します。

胃に関連する国家試験問題と解答

看護師国家試験

第96回 PM12問

胃粘膜からの分泌物とその機能との組合せで正しいのはどれか。

1.粘液 ― 蛋白質の消化

2.内因子 ― 胃粘膜の保護

3.ガストリン ― 胃液の分泌抑制

4.塩酸 ― ペプシノゲンの活性化

- 答えはここをクリック

-

4.塩酸 ― ペプシノゲンの活性化

看護師国家試験

第103回追試 PM30問

胃の主細胞で分泌されるのはどれか。

1.塩酸

2.内因子

3.ガストリン

4.ペプシノゲン

- 答えはここをクリック

-

4.ペプシノゲン

看護師国家試験

第108回 PM75問

胃底腺の主細胞の分泌物に由来するタンパク分解酵素はどれか。

1.アミラーゼ

2.キモトリプシン

3.トリプシン

4.ペプシン

5.リパーゼ

- 答えはここをクリック

-

4.ペプシン

薬剤師国家試験

平成31年度 第104回一般 理論問題問110

胃に関する記述のうち、正しいのはどれか。

2つ選べ。

1.胃と食道の境界部を幽門とよぶ。

2.胃の筋層は、3層からなる。

3.主細胞は、胃粘膜の保護に関わる粘液を胃内に分泌する。

4.壁細胞は、ビタミンKの小腸での吸収に必要な内因子を胃内に分泌する。

5.G細胞は、胃酸の分泌を促進するガストリンを血液中に分泌する。

- 答えはここをクリック

-

2.胃の筋層は、3層からなる。

5.G細胞は、胃酸の分泌を促進するガストリンを血液中に分泌する。

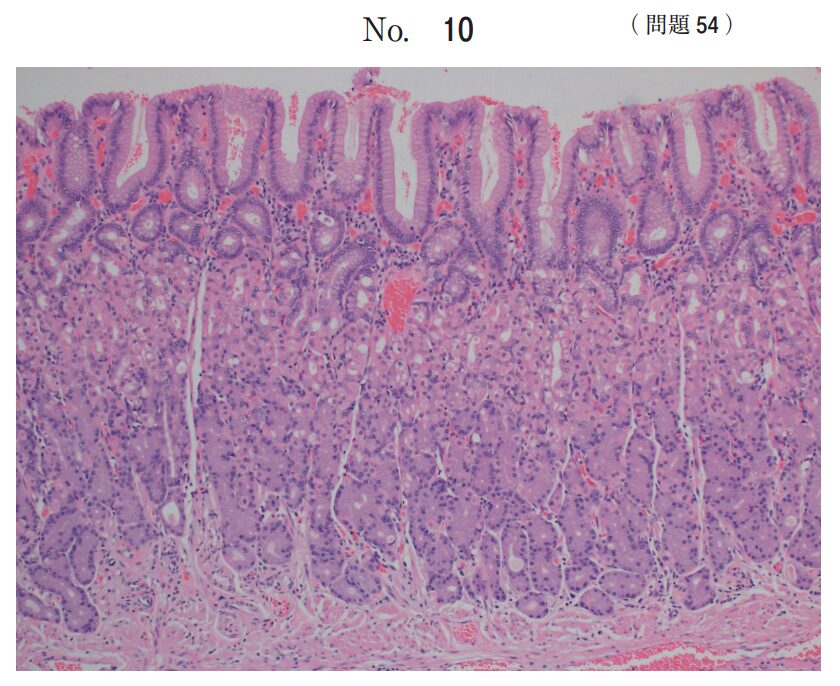

臨床検査技師国家試験

第70回PM54

H-E染色標本(別冊No. 10)を別に示す。

この臓器はどれか。

1.胃

2.食道

3.大腸

4.肺

5.膀胱

午後問題別冊

- 答えはここをクリック

-

1.胃