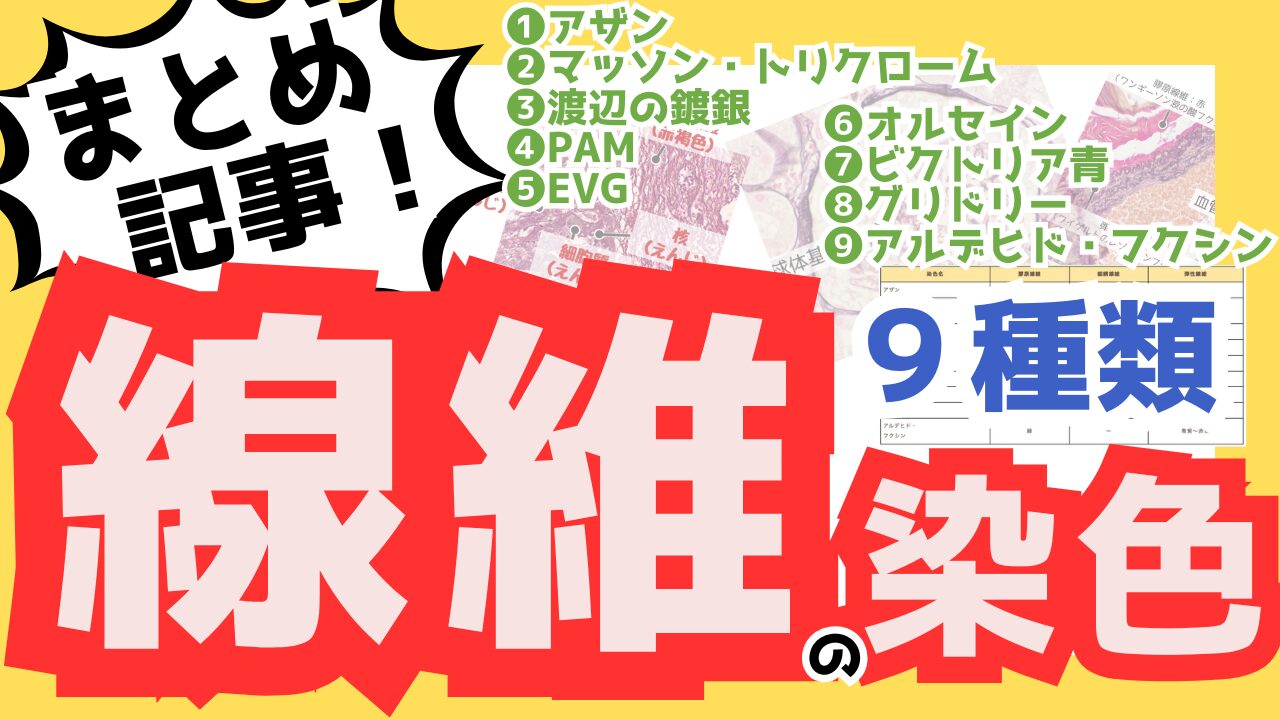

【線維の染色まとめ】9種類を比較表で一発理解!試験対策はこれだけでOK!

Masson trichrome、AZAN、EVG …。

線維を染める特殊染色は種類が多く、「どれが何を染めるんだっけ?」と混乱しがちです。

しかし、それぞれの染色の目的と色の違いさえ押さえれば、驚くほど簡単に整理できます。

この記事では、臨床検査技師国家試験で問われる主要な線維染色を「何を見たいか?」で分類し、それぞれの特徴と見分け方を網羅的に解説します。

まずは、この記事の結論である線維染色の比較表」で全体像を掴みましょう!

| 染色名 | 膠原線維 | 細網線維 | 弾性線維 |

|---|---|---|---|

| アザン | 青 | 青 | 淡赤 |

| マッソン・ トリクローム | 青 | 青 | 淡赤 |

| 渡辺の鍍銀 | 赤褐色 | 黒 | 黒 |

| PAM | 褐色 | 黒 | ー |

| EVG | 赤 | 淡赤 | 黒 |

| オルセイン | ー | ー | 茶褐色 |

| ビクトリア青 | ー | ー | 青 |

| グリドリー | ー | ー | 赤紫 |

| アルデヒド・ フクシン | 緑 | ー | 青紫〜赤紫 |

線維の種類3つと染色8つ

線維の種類|❶膠原線維❷弾性線維❸細網線維

細胞間質(細胞外マトリックス)に見られる繊維には❶膠原線維❷弾性線維❸細網線維の3種類があります。

構成する物質や構造によって機能や役割が異なり、豊富に存在する部位も変わります。

線維に関する詳細な解説はこちら

これらの線維を染め分けることで、その部位が何か(血管かどうかなど)やどういう状態(組織修復が起きてるかどうか)などを確認できます。

線維染色9種類

どの染色(色素)でどの線維を染めるか、染まった場合どう判断するのかを覚える必要があります。

※【】が染色名横にあるものはまず覚えるべきメインの染色法です。

- 膠原線維の染色

❶アザン染色

❷マッソン・トリクローム染色 - 細網線維の染色

❸渡辺の鍍銀染色

❹PAM染色 - 弾性線維の染色

❺EVG染色

❻オルセイン染色

❼ビクトリア青染色

❽グリドリー

❾アルデヒド・フクシン

染色によっては複数の線維を染めることがあります。

あくまでも上記はメインである点に注意してください。

以下に染まるもの全てをまとめ表を記載します。

※”ー”は十分な根拠が見つからなかったものです。

陰性の可能性も染まる可能性もありますが、主な対象でないことは確実です。

| 染色名 | 膠原線維 | 細網線維 | 弾性線維 |

|---|---|---|---|

| アザン | 青 | 青 | 淡赤 |

| マッソン・ トリクローム | 青 | 青 | 淡赤 |

| 渡辺の鍍銀 | 赤褐色 | 黒 | 黒 |

| PAM | 褐色 | 黒 | ー |

| EVG | 赤 | 淡赤 | 黒 |

| オルセイン | ー | ー | 茶褐色 |

| ビクトリア青 | ー | ー | 青 |

| グリドリー | ー | ー | 赤紫 |

| アルデヒド・ フクシン | 緑 | ー | 赤紫 |

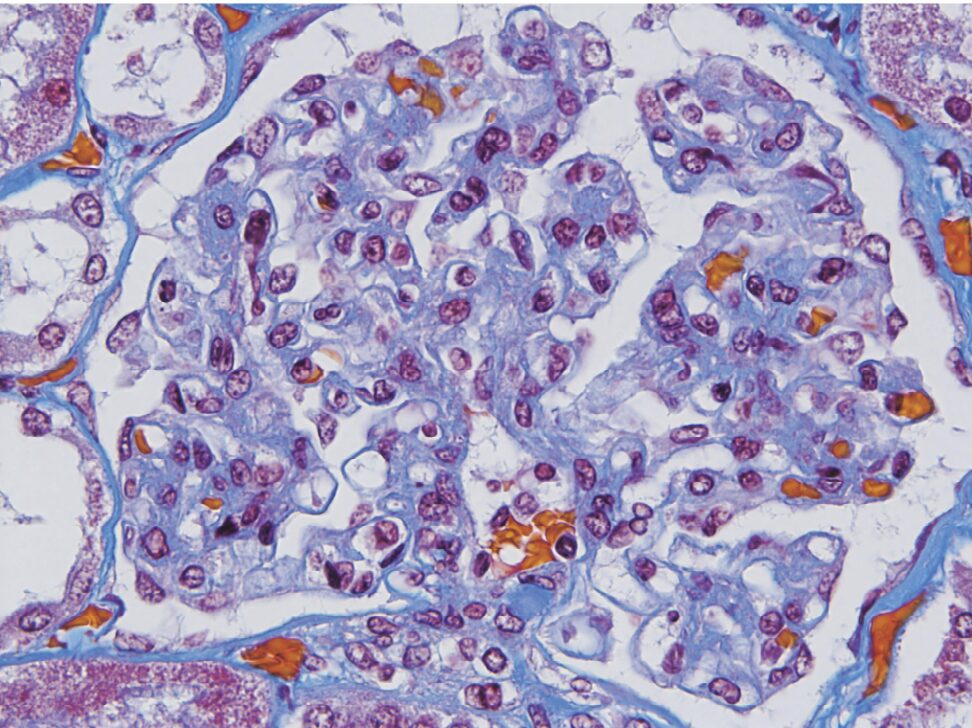

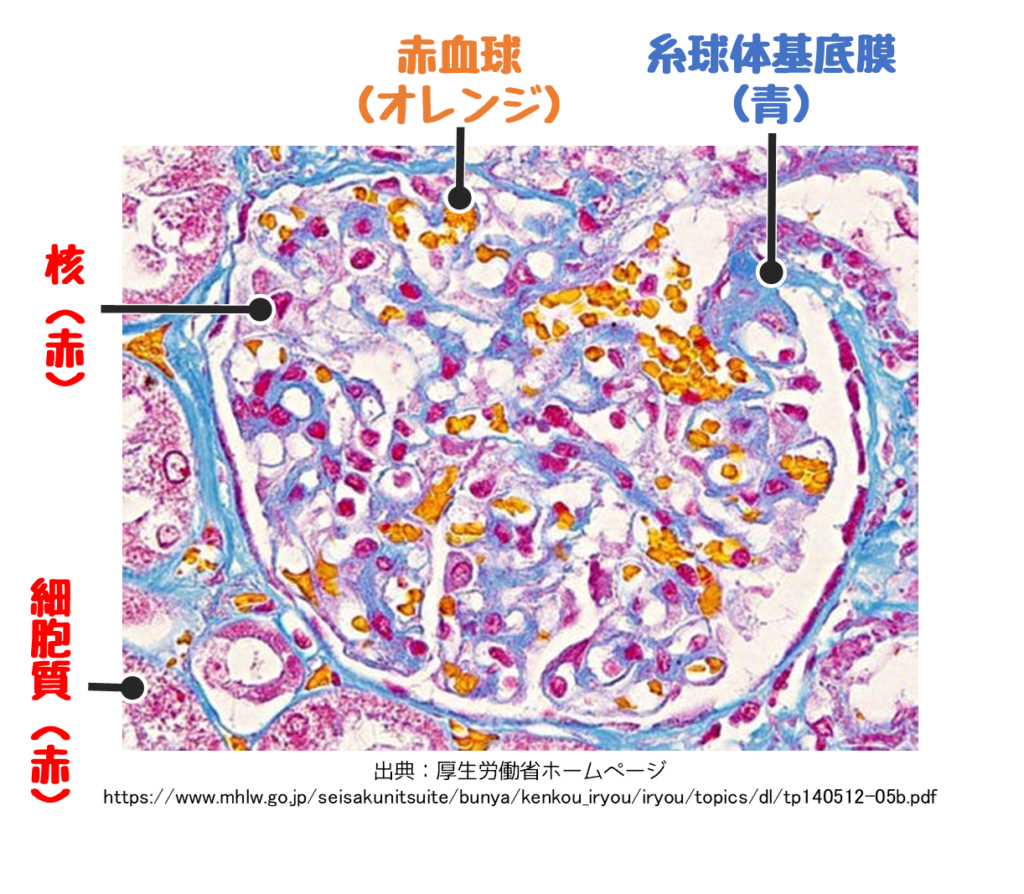

❶アザン染色(膠原線維)

糸球体基底膜が青、赤血球がオレンジ、核が赤に染まっている

アゾカルミンG(赤)とアニリン青(青)の2色素の分子量の違いと組織間隙の大きさの違いを利用して膠原線維や筋線維などを染め分けます。

膠原線維は粗い構造で間隙が大きいため、大きな分子のアニリン青で青色に染まり、筋線維など密な構造は小分子のアゾカルミンGで染まります。

❷マッソン・トリクローム染色(膠原線維)

マッソン・トリクローム染色は❶ヘマトキシリン❷酸フクシン❸アニリン青の3色素で核、細胞質、膠原線維などを染め分ける染色です。

組織の線維化の評価(肝硬変など)で最も多用される代表的な染色で、アザン染色よりも染色時間が短い利点があります。

| 染色法 | アザン | マッソン・ トリクローム |

|---|---|---|

| 膠原線維 | 青 | 青 |

| 細網線維 | 青 | 青 |

| 弾性線維 | 淡赤 | 淡赤 |

| 筋線維 | 赤 | 赤 |

| 糸球体基底膜 | 青 | 青 |

| 赤血球 | 橙 | 橙 |

| 細胞質 | 淡赤 | 淡赤 |

| 免疫複合体 | 赤 | 赤 |

| 核 | 赤 | 黒褐色 |

マッソン・トリクローム染色とアザン染色の鑑別を問われることが多く、基本的には核で判断します。

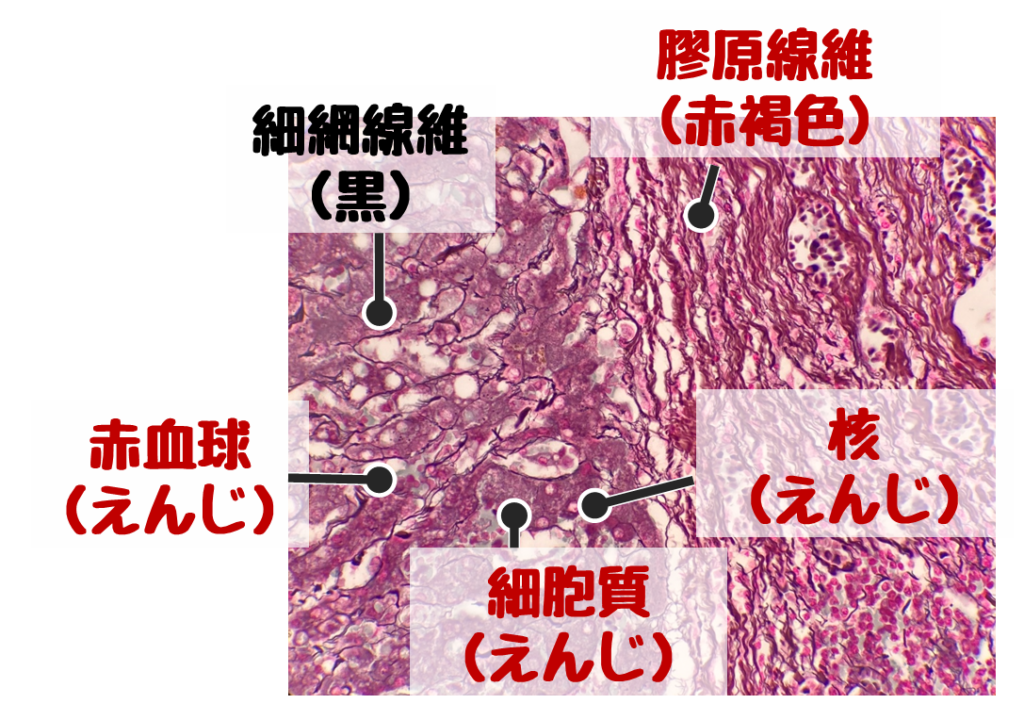

❸渡辺の鍍銀(細網線維)

渡辺の鍍銀染色はアンモニア銀を使って細網線維を染める染色法です。

銀を使う染色は加温するものが多いですが、加温しないのもポイントです。

- 切片の厚さ

- 厚め(6~8μm)

- 使われる試薬

- 過マンガン酸カリウム水溶液

- シュウ酸水溶液

- 鉄ミョウバン

- アンモニア銀液

- ホルマリン・鉄ミョウバン液

- 塩化金水溶液

- チオ硫酸ナトリウム

- ケルンエヒトロート

- 何を何色に染めるか

- 細網線維:黒

- 膠原線維:赤褐色

- 赤血球:えんじ

- 細胞質:えんじ

- 核:えんじ

- よく使われる臓器

- 肝臓

- どんな時に有効か

- 肝硬変

- 上皮性と非上皮性の腫瘍鑑別

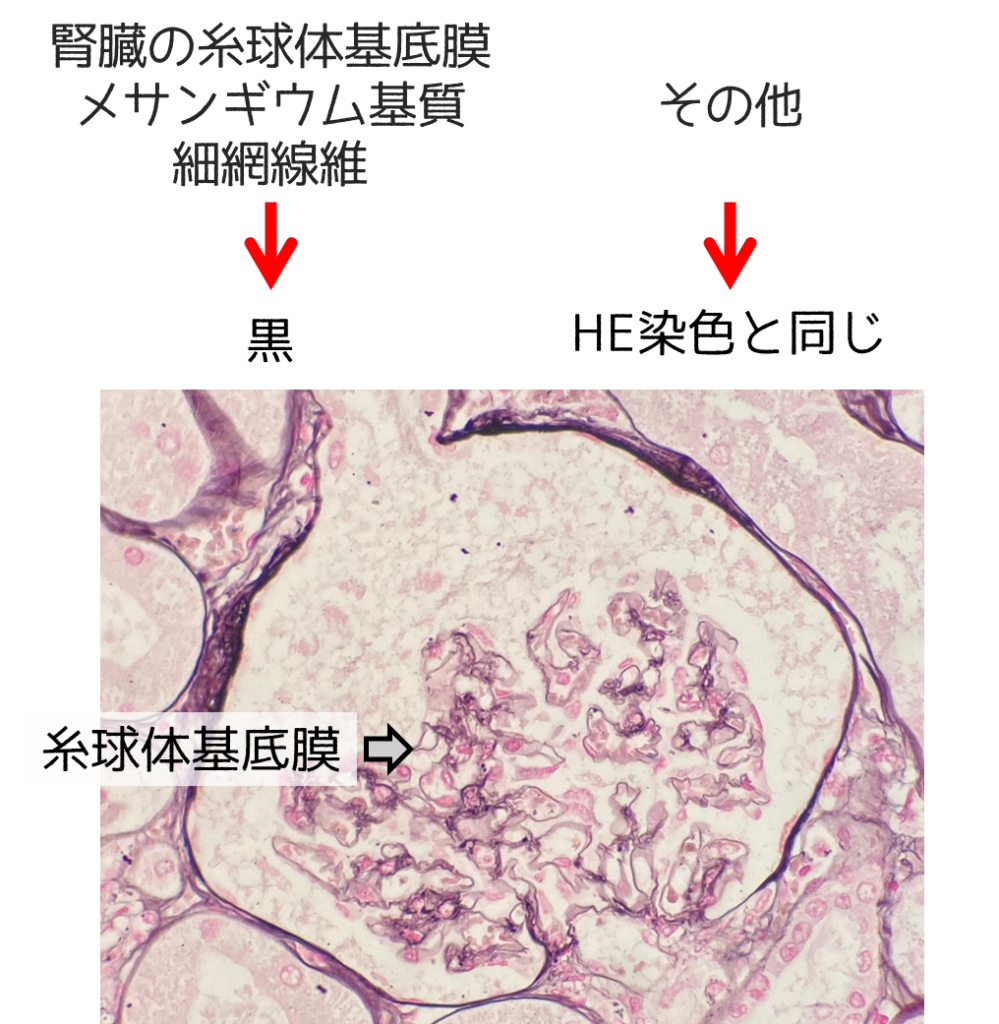

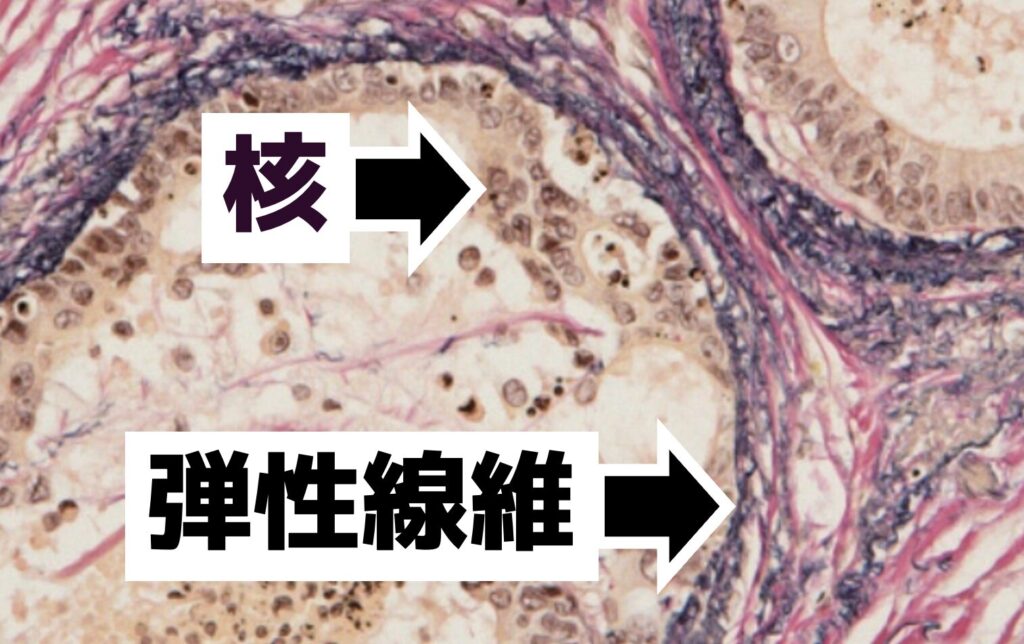

❹PAM染色(細網線維)

PAM染色はメセナミン銀を使って腎糸球体基底膜を黒く染める染色法です。

腎糸球体基底膜以外に細網線維も染める染色として有名です。

- 切片の厚さ

- 薄く(1〜2μm)

- 腎糸球体基底膜を染める

- 薄く(1〜2μm)

- 使われる試薬

- 過ヨウ素酸

- メセナミン銀(加温)

- 何を何色に染めるか

- 糸球体基底膜:黒

- メサンギウム基質:黒

- 細網線維:黒

- よく使われる臓器

- 腎臓

- どんな時に有効か

- 慢性糸球体腎炎

- 膜性腎症

- 糖尿病性腎症

- その他

- HE染色と二重染色する

- 腎の画像問題で黒い線があればPAM染色

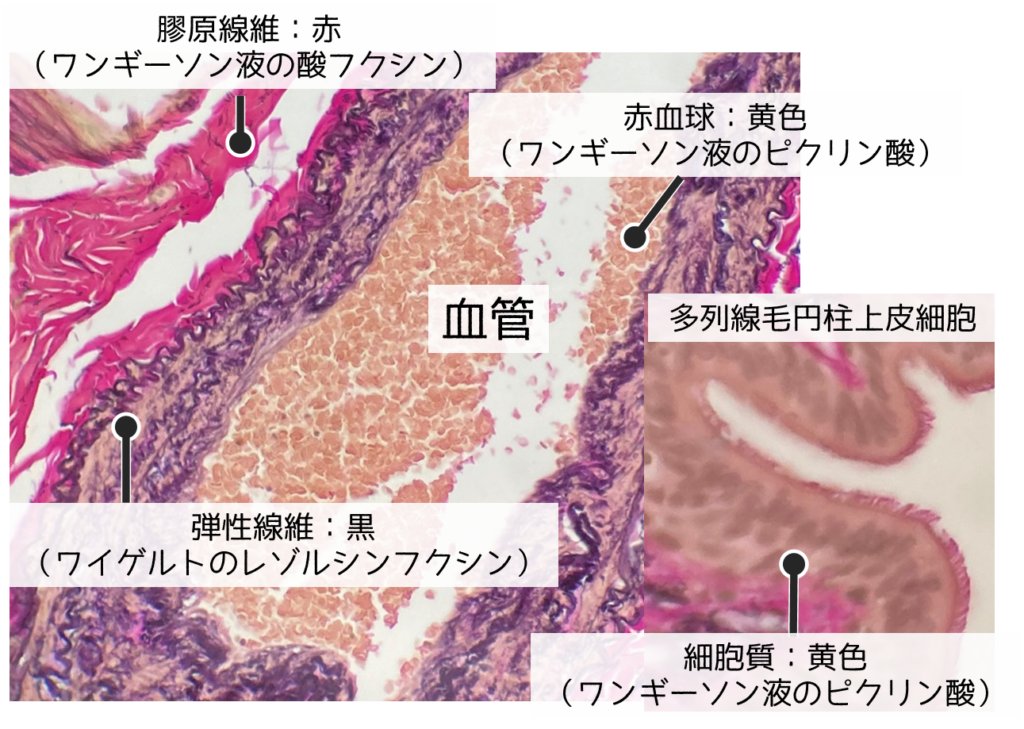

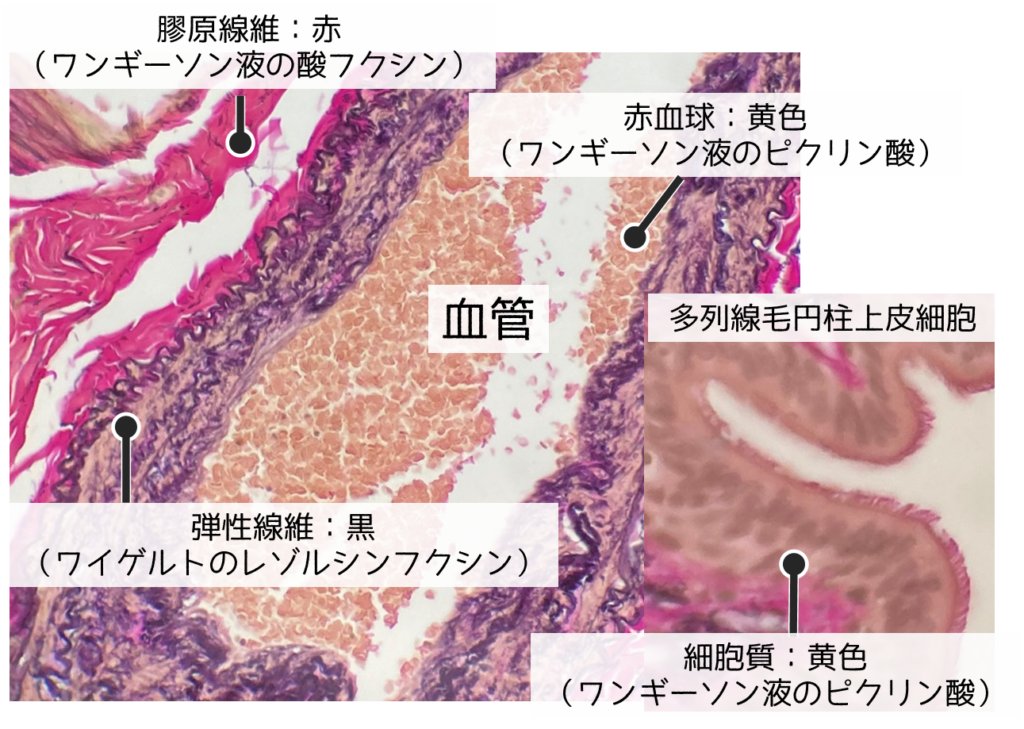

❺EVG染色(弾性線維)

EVG(Elastica van Gieson)染色はワンギーソン液とレゾルシンフクシンを用いて❶弾性線維❷膠原線維❸筋線維などを染め分ける染色法です。

EVG染色の名前はElastica Van Giesonの頭文字を取ったものです。

前半のElasticaは「弾性のある」という意味で、後半のvan Giesonはワンギーソン染色のことを指します。

また、弾性線維染色の染色名はワイゲルト染色といいます。

つまりEVGは【弾性線維のワイゲルト染色&ワンギーソン染色を合わせた染色】という意味です。

EVG染色で覚えること

- 使われている試薬

- 何が何色に染まるか

この2つがまず最初に覚えるポイントです。

これを覚えたら、どの疾患に有効かなども覚えていきましょう。

EVG染色で重要な試薬と組成

EVG染色にはワイゲルト染色とワンギーソン染色という2種類の染色が混在しています。

それぞれに染色の試薬や組成を覚える必要があります。

ワイゲルト染色の試薬と組成

ワイゲルト染色は弾性線維を染めるレゾルシン・フクシン液と核を染める鉄ヘマトキシリン液の2種類があります。

どちらも対象物を黒く染めます。

EVG染色の弾性線維と核の色 それぞれ黒または黒褐色に染まっている

- 弾性線維を染める

- ワイゲルトのレゾルシン・フクシン

【組成】- 塩基性フクシン

- レゾルシン

- 塩化第二鉄

- ワイゲルトのレゾルシン・フクシン

- 核を染める

- ワイゲルトの鉄ヘマトキシリン

【組成】- ヘマトキシリン

- 塩化第二鉄

- 濃塩酸

- ワイゲルトの鉄ヘマトキシリン

ワンギーソン染色の試薬と組成

ワンギーソン液には以下の2種類があります。

- 筋線維、赤血球、細胞質を染めるピクリン酸(黄)

- 膠原線維を染める酸フクシン(赤)

EVG染色の染色結果と見方

- 弾性線維:黒

- 膠原線維:赤

- 赤血球:黄色

- 細胞質:黄色

このようにEVGでは「黒・赤・黄」の3色が見られます。

この3色に染まるものは他に出題されません。

つまりこの3色がある時点でEVGが正解になります。。

EVG染色の手順

特に重要な点は赤文字にしています。

- 脱パラ・脱キシ・親水

- ワイゲルトのレゾルシン・フクシン液

(染色) - 無水エタノール or 塩酸アルコール

(分別) - ワイゲルトの鉄ヘマトキシリン

(核染色) - 流水水洗

(色出し) - 塩酸アルコール(共染時)

(分別) - ワンギーソン液

(染色) - 無水エタノール

(分別・脱水) - 透徹・封入

❻オルセイン染色(弾性線維)

オルセイン染色はHBs抗原、弾性線維、銅関連蛋白を染める染色法です。

染まるものがビクトリア青染色と似ています。

❼ビクトリア青染色

ビクトリア青染色は弾性線維、HBs抗原、軟骨基質、銅関連蛋白などを青く染める染色法です。

染まるものがオルセイン染色と似ています。

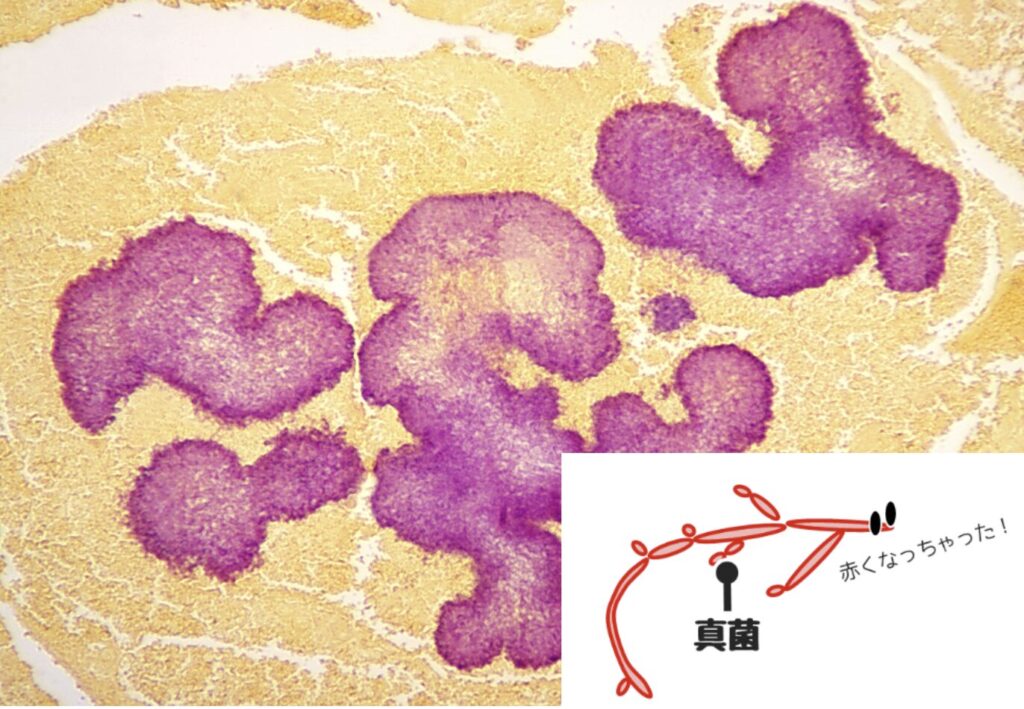

❽グリドリー染色

背景:黄色 真菌:赤

グリドリー染色はクロム酸とシッフ試薬(塩基性フクシン)で真菌を赤く染める染色です。

塩基性フクシンを使う染色ゴロはこちら

また、原理がPAS反応に似た染色の1つです。

PAS反応に似た染色とゴロはこちら

❾アルデヒド・フクシン染色

アルデヒド・フクシン染色はゴモリのアルデヒド・フクシンとも呼ばれる方法で、塩基性フクシンを含む染色法です。

塩基性フクシンを使う染色ゴロはこちら

膵ランゲルハンス島B細胞をはじめ、様々なものが染まります。

- 膵臓ランゲルハンス島B細胞

紫〜赤紫 - 弾性線維

青紫〜赤紫 - HBs抗原

青紫〜赤紫 - 膠原線維

緑 - 細胞質

淡赤 - 赤血球

赤