【粘液・多糖類の染色まとめ】PAS・アルシアン青・トルイジン青・ムチカルミン・コロイド鉄染色(比較表あり)

多糖類の染色は多くて覚えにくいと思っていませんか?

「そもそも多糖類や粘液って?」と思っている人も多いと思います。

この記事では❶PAS反応❷アルシアン青染色❸コロイド鉄染色❹トルイジン青染色❺ムチカルミン染色を表によるまとめやゴロなどを用いて網羅的に解説しています。

教科書や学校で配布された授業資料が分からない人にもおすすめです。

試験対策にぜひお使いください。

- 粘液染色5種類の要点

- 粘液の種類と組織局在

- 染色と疾患の関連

- 試験のために覚えるべきポイント

多糖類の種類

多糖類は生体内で多様な構造と機能を持つ高分子化合物で、病理組織学や細胞診において診断に不可欠な要素です。

多糖類は主に以下の3つのカテゴリーに分類されます。

- グリコーゲン(糖原)

ブドウ糖が重合した単純多糖。 - ムチン(糖蛋白質)

いわゆる粘液。

タンパク質にオリゴ糖鎖が結合した複合分子。 - ムコ多糖類(グリコサミノグリカン:GAG)

いわゆる間質性粘液。

アミノ糖とウロン酸からなる二糖単位が繰り返された直鎖状多糖で、通常プロテオグリカンを形成する。

これらが5つの染色で染め出すことが可能です。

- PAS反応

- アルシアン青染色

- コロイド鉄染色

- トルイジン青染色

- ムチカルミン染色

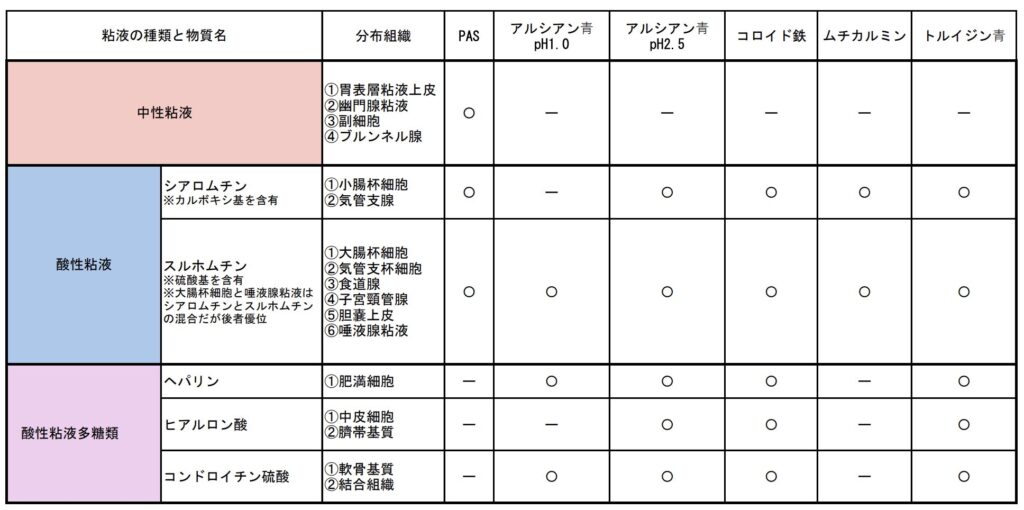

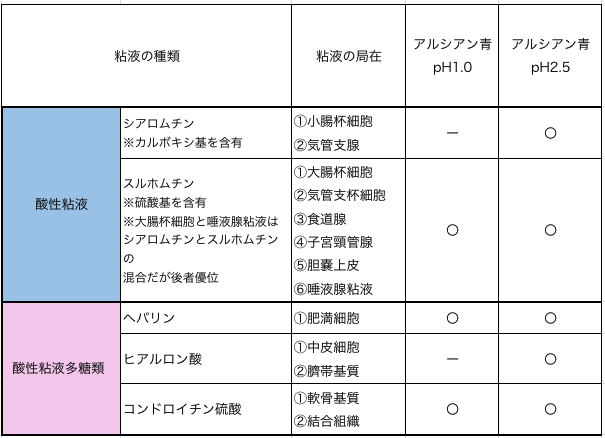

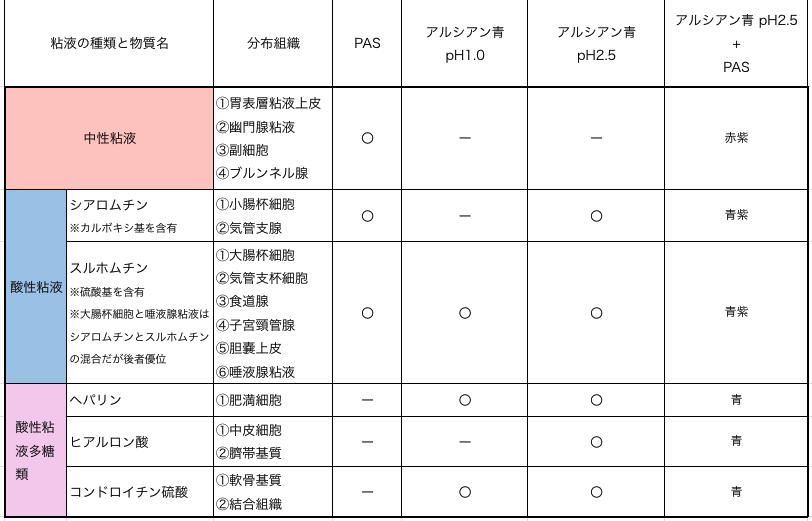

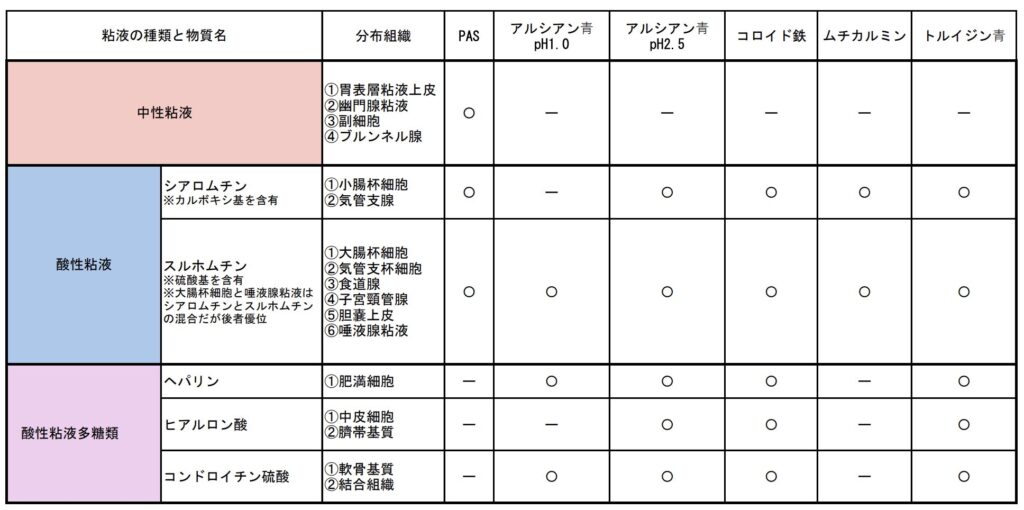

表で覚える粘液の種類と局在

多糖類はグリコーゲン以外の粘液を覚えるのがややこしいです。

粘液の種類と染色をまとめたのでぜひ勉強に使ってください。

PAS反応

(Periodic acid-Schiff reaction)

PAS反応は、過ヨウ素酸とシッフ試薬を用いて行われる染色法で、主に多糖類を赤紫色に染めることが特徴です。

「PASの【PA】はperiodic acid(過ヨウ素酸)」

「PASの【S】はSchiff(シッフ)」

というように、試薬の名前がそのまま染色法の由来となっています。

- 過ヨウ素酸がグリコール基(水酸基が2つ並ぶ構造)やアミノアルコール基を酸化する。

- 酸化によって2個のアルデヒド(ジアルデヒド)が生成される。

- このアルデヒドにシッフ試薬が反応して赤紫色に呈色する。

「❶酸化❷アルデヒド❸呈色の流れを覚えよう!」

PAS反応に似た原理の染色が5つある

PAS反応は❶酸化❷アルデヒド❸呈色が重要ですが、この❶〜❸の流れと同じ(似た)原理がPAS反応以外に4つあります。

PAS反応に似た原理は下のゴロで覚えるのも有効です。

【パスタをフォークで食べるパンダがグローブをはめてグリーティング】

- パス(PAS反応)

- フォーク(フォイルゲン反応)

- パンダ(PAM)

- グローブ(Grocott染色)

- グリーディング(グリドリー染色)

PAS反応の試薬は過ヨウ素酸とシッフ試薬

主な試薬は過ヨウ素酸とシッフ試薬です。

シッフ試薬は塩酸、塩基性フクシン、亜硫酸水素ナトリウムで構成され、試薬自体は無色で、反応すると赤く染まるという特徴があります。

PAS反応で染まるもの

ほとんどのものが染まります。

グリコーゲン、一部の上皮粘液(小腸杯細胞、気管支線、大腸杯細胞、胃表層上皮など)、赤痢アメーバ、真菌、基底膜、刷子縁、細網線維、コロイド、軟骨、リポフスチン、好中球、不飽和脂肪酸、アミロイド、神経細胞、髄鞘など、多岐にわたります。

あまりにも多すぎるのでまず以下の❺つを覚えてから他のものも覚えていきましょう。

- グリコーゲン

- 粘液

- 真菌

- 基底膜

- 赤痢アメーバ

ジアスターゼ消化試験でグリコーゲンかを確認

PAS反応陽性物質がグリコーゲンであるかを確認するために行われます。

ジアスターゼ(アミラーゼ)や唾液を反応させることで、グリコーゲンは消失します。

ジアスターゼで消化されない物質は「ジアスターゼ抵抗性PAS陽性物質」、

消化される物質は「ジアスターゼ消化PAS陽性物質」と表記されます。

\PAS反応は詳細も理解しておこう!/

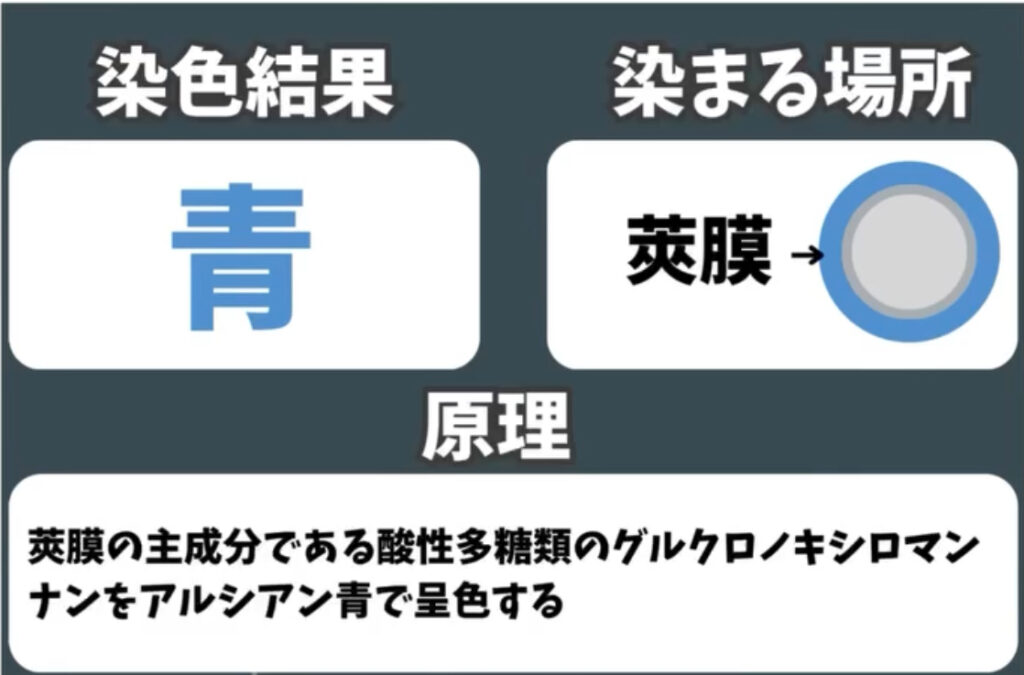

アルシアン青(Alcian blue)染色

アルシアン青染色は酸性粘液や酸性粘液多糖類を検出するための重要な特殊染色法です。

アルシアン青の染色原理

アルシアン青は銅を含む塩基性色素で青色に発色します。

水溶液中では正に荷電し、この陽イオン性の色素が、組織内の負電荷を帯びた酸性基にイオン結合することで染色が成立します。

アルシアン青染色で染まるもの

アルシアン青染色は、糖鎖の末端に負電荷を持つ官能基(カルボキシ基や硫酸基)を有する酸性粘液とアミノ糖とウロン酸からなる二糖単位が繰り返された構造で強い負電荷を帯びる酸性粘液多糖類(グリコサミノグリカン:GAG)を主な対象とします。

また、溶液のpHを調整(pH2.5およびpH1.0)することで染色される酸性基の種類が変化し、これによって異なる種類の多糖類を識別することが可能となるのがこの染色の特徴です。

pH1.0で染まるものpH調整剤

硫酸基のみ持つ粘液が染まります。

ヒアルロン酸が染まらない点に注意しましょう。

pH1.0の場合塩酸で酸性にします。

pH2.5で染まるものとpH調整剤

カルボキシル基と硫酸基の両方を持つ粘液が染色されます。

つまり中性粘液以外のほぼ全ての粘液を染め出します。

pH2.5の場合は酢酸で酸性にします。

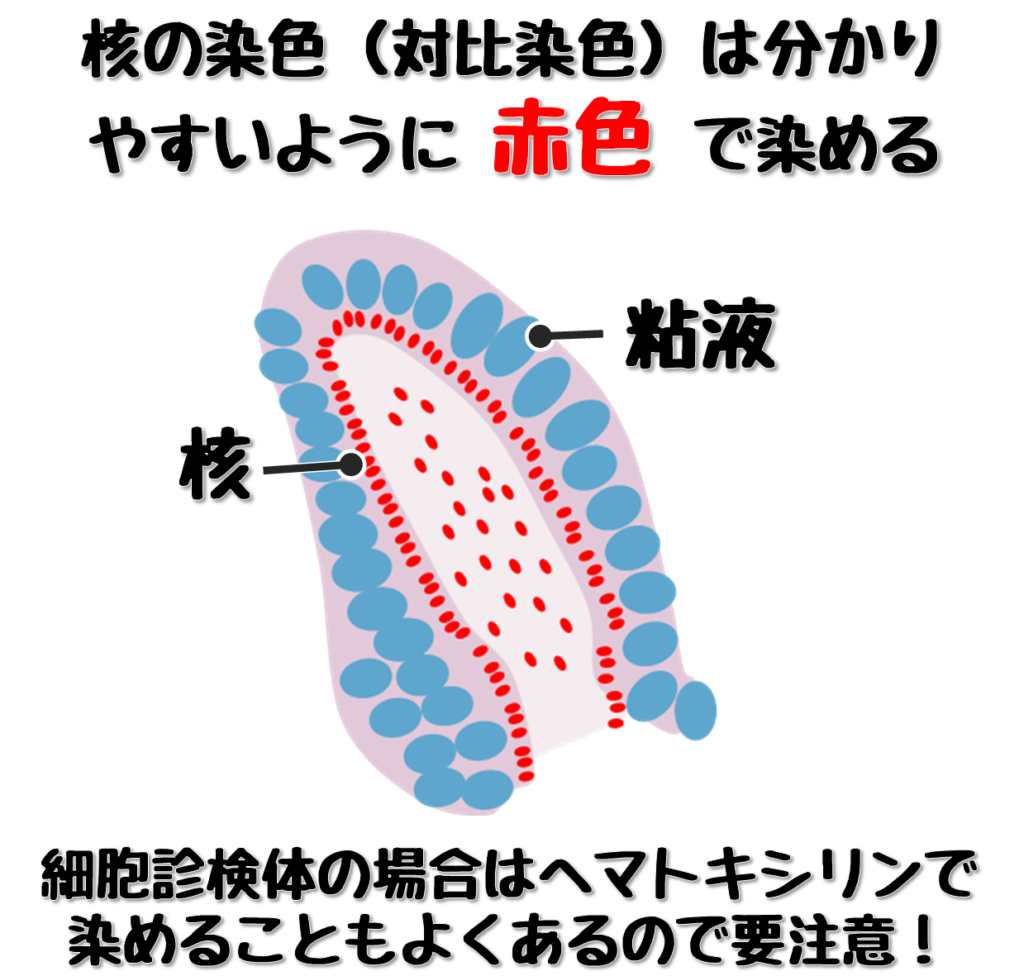

アルシアン青染色の対比染色(カウンターステイン)

対比染色(カウンターステイン)とは主となる染色に対照的な色を使って標本中の構造物の可視性や判別性を高めるために行う補助的な染色方法のことです。

一概には言えませんが、病理分野では核染色を指すことが多いです。

アルシアン青染色の対比染色、つまり核染色は【ケルンエヒトロート】で赤く染めます。

細胞診検体の場合は核構造を見るためにヘマトキシリンで染めることがあります。

試験にも出るので注意しましょう。

アルシアン青染色はPAS反応と二重染色を行う

アルシアン青染色はPAS反応と二重染色を行うことが可能。

含む物質の比率によって赤紫、青紫、青色に染まります。

二重染色を行う時は先にアルシアン青を染めて次にPAS反応を行います。

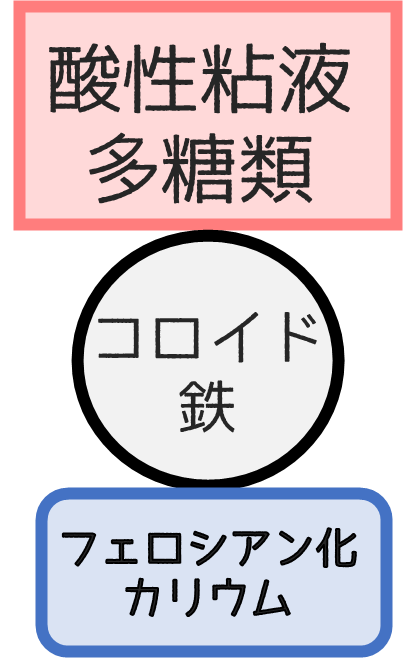

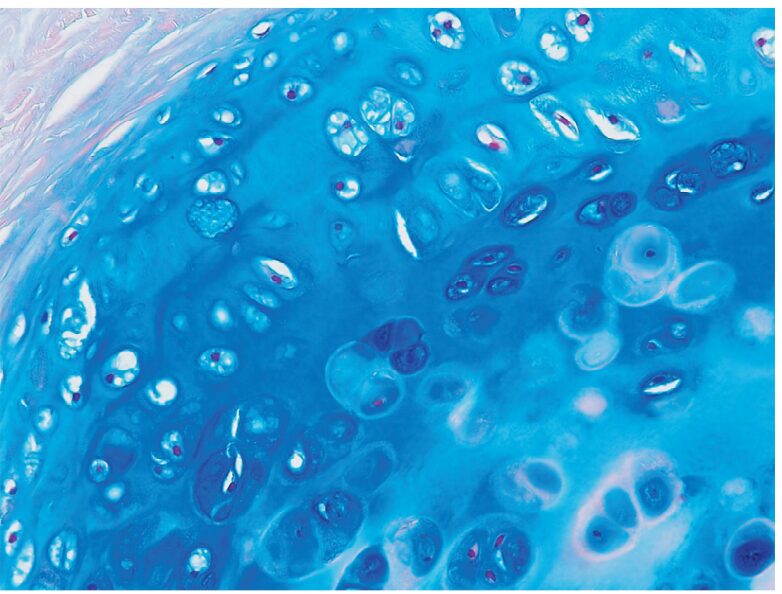

コロイド鉄染色はヒアルロン酸への感度が高い

アルシアン青染色pH2.5と似た染色に【コロイド鉄染色】があります。

この染色はアルシアン青染色pH2.5よりもヒアルロン酸への感度が高いことが強みです。

しかし、呈色原理が3価の鉄を染めるベルリン青染色と同じであるため、3価の鉄も染まる点に注意が必要です。

ヒアルロン酸などの酸性粘液多糖類は3価の鉄と結合します。

事前に3価の鉄を含むコロイド鉄を酸性粘液多糖類に物理的に結合させ、フェロシアン化カリウムを用いて呈色(ベルリン青染色)します。

アルシアン青染色と疾患の関連

アルシアン青染色は、病理診断においてさまざまな疾患と関連があります。

❶多糖類の種類鑑別

酸性粘液と中性粘液および酸性粘液多糖類(GAG)の存在部位や種類を識別できる。

❷先天性代謝異常症の診断

ムコ多糖症ではGAGがライソゾーム内に蓄積しアルシアン青で強く青く染まるため、診断に有用(PAS陰性)。

❸腺癌の粘液検出

印環細胞癌のような粘液を産生する腺癌では、産生されるムチンの種類(酸性ムチンであればアルシアン青陽性)を評価するために用いられる。

❹中皮腫の鑑別

中皮腫が産生するヒアルロン酸の証明に使用される。

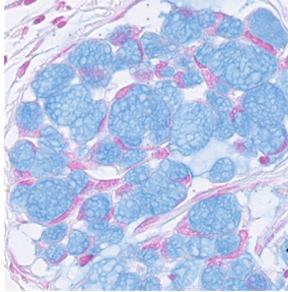

❺クリプトコッカスの染色

クリプトコッカスの莢膜には酸性粘液多糖類が含まれるため、染めることができる。

❻結合組織性ムチンの検出

中皮細胞、軟骨組織、膠原線維、肥満細胞などに広く存在し、間質性粘液の主体をなす酸性粘液多糖類の同定に用いられる。

軟骨のアルシアン青染色画像

細胞診におけるアルシアン青染色

細胞診では以下の❶〜❹の証明に用いることが多いです。

- 腺癌の粘液

- 中皮腫のヒアルロン酸

- 軟骨基質

- クリプトコッカス

注意点としては以下のような点があります。

- 長い染色時間、高い染色温度、DNAの変性がある時は核も染色されることがある。

- 共染しやすいため、組織で用いるものより薄めにする。

アルシアン緑はアルシアン青より共染が少ない。 - 細胞診検体の核染色はヘマトキシリンを使う方が良い(通常はケルンエヒトロート)。

- アルギン酸を用いたセルブロック法ではアルギン酸が青く染まる。

トルイジン青染色

トルイジン青染色の最大の特徴は【メタクロマジー(異染性)】を示すことです。

トルイジン青染色はメタクロマジー(異染性)を示す

トルイジン青は塩基性のアニリン色素で通常は青色に染めますが、硫酸基やカルボキシル基が非常に高密度で規則的に配列している基質に対しては赤紫色に染めます。

このように本来の色素と異なる色に染まる現象は【メタクロマジー(異染性)】と呼ばれ、トルイジン青染色の最大の特徴です。

トルイジン青やメチレン青など青い色素が赤紫に染まることが多いです。

メタクロマジーを示す染色としてギムザ染色も覚えておきましょう。

- ヘパリン

- ヒアルロン酸

- 中皮細胞

- 中皮腫

- 中皮由来の印環細胞

- チモーゲン顆粒

- 腺房細胞癌

- 間質性粘液(軟骨様基質を含む)

- 多形腺腫

- 腺様嚢胞癌

- 線維腺腫

- 葉状腫瘍

- 基質産生癌

- 筋上皮腫

- 女性化乳房

- 基底膜様物質

- 明細胞癌

- 中皮腫

- 基底細胞腺腫

- 腺筋上皮腫

- 硝子化索状腫瘍

- 神経内分泌顆粒

- アミロイド

ムチカルミン染色

ムチカルミン染色は上皮性の酸性粘液や真菌クリプトコッカスの莢膜を検出するために用いられます。

赤く染まりますが、ムチカルミン色素は塩基性色素である点に注意してください。