【肝臓の解剖】門脈・肝小葉・類洞の構造を画像で完全攻略!

この記事では医療系の試験に頻出の「肝臓」について、解剖から組織、生理機能までを徹底解説します。

肝臓は血管の走行(門脈)が特殊で、組織構造(肝小葉)も複雑です。

しかし、ここを理解しないと、肝炎や肝硬変といった重要疾患のメカニズムが見えてきません。

今回は、初学者がつまずきやすいポイント中心に図解イラストを使って視覚的に解説していきます。

肝臓の肉眼解剖(マクロ)|位置と区分

肝臓は人体で最も大きな実質臓器で、重さは成人で約1,000g〜1,500gあります。

消化器であるため、内胚葉から発生します。

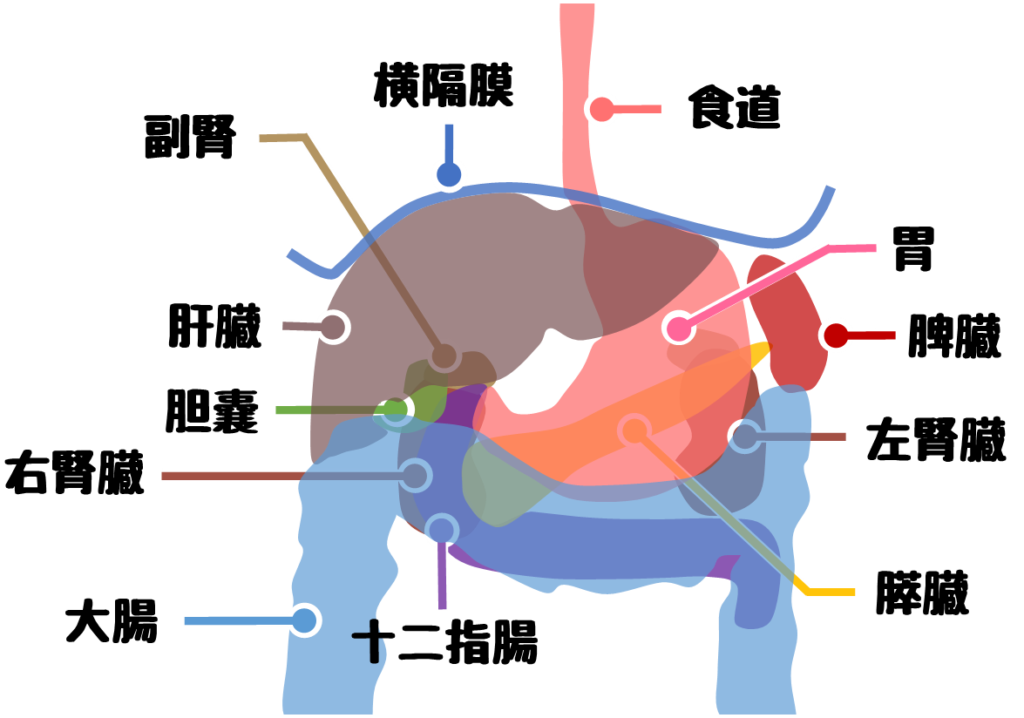

右上腹部を占拠し、多くの器官と接するため圧迫され”くぼみ”ができています。

このくぼみは【圧痕】と呼ばれます。

- 横隔膜

- 食道

- 胃

- 十二指腸

- 結腸(右結腸曲、右横行結腸)

- 胆嚢

- 腎臓(右のみ)

- 副腎

肝臓は柔らかい実質臓器であるため、周囲の臓器と接する部分がへこみ、これを「圧痕(あっこん)」と呼ぶ。特に横隔膜・食道・胃・十二指腸・右結腸・胆嚢・右腎臓・副腎との位置関係は、エコーやCT画像を見る上で非常に重要である。

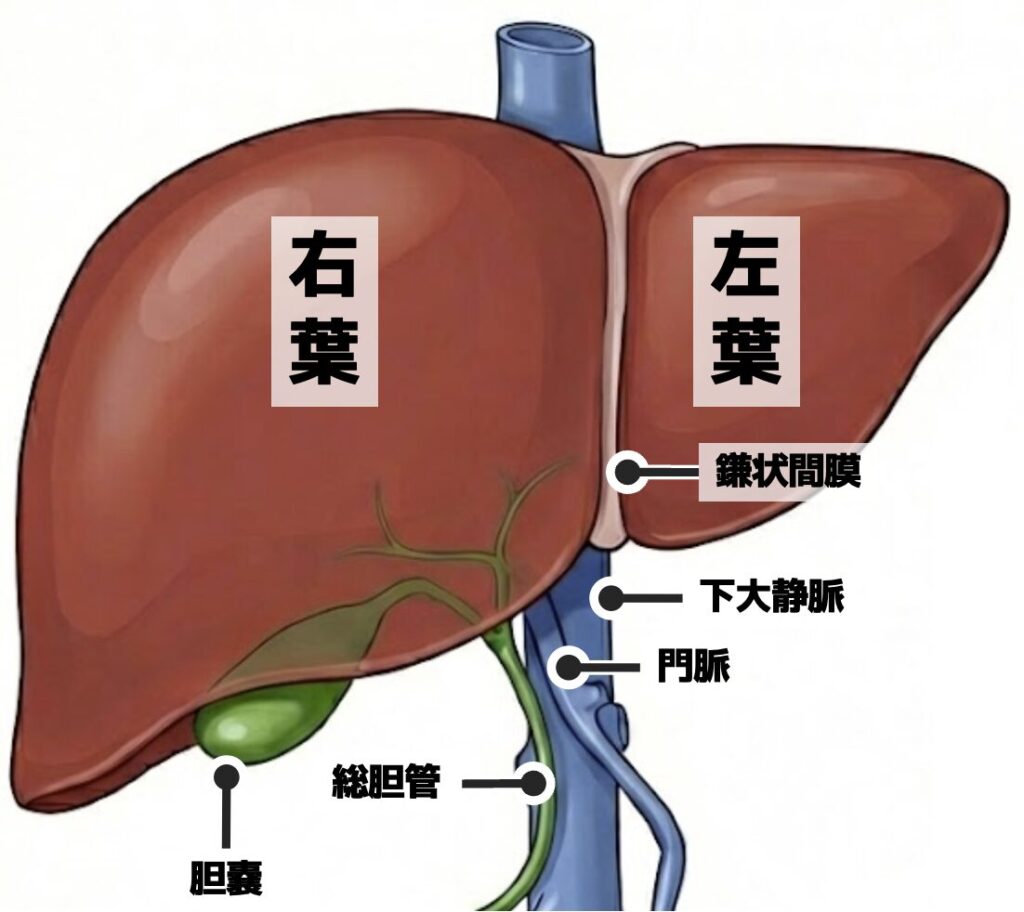

肝臓の肉眼像

表面に光沢があり、中心に見える白い膜が「鎌状間膜」。

解剖学的には、この膜を境にして右葉と左葉に分けられる。下端にある緑色の袋は胆嚢。

出典:第62回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問題別冊

肝臓は被膜に囲まれており、表面には光沢感があります。

ほとんど腹膜に覆われるため、腹膜腔内臓器として扱われることが多いですが、上部の横隔膜結合部や肝門部などは腹膜に覆われません。

そのため【半腹腔内臓器】として分類されることもあります。

左右の分け方|鎌状間膜とカントリー線

肝臓は右葉と左葉に分けることができ、分け方は2種類あります。

鎌状間膜を境界に分ける

肝臓には腹膜からできる鎌状間膜があり、そこを境に右葉と左葉に分けられます。

この分け方は見た目で分ける方法といえます。

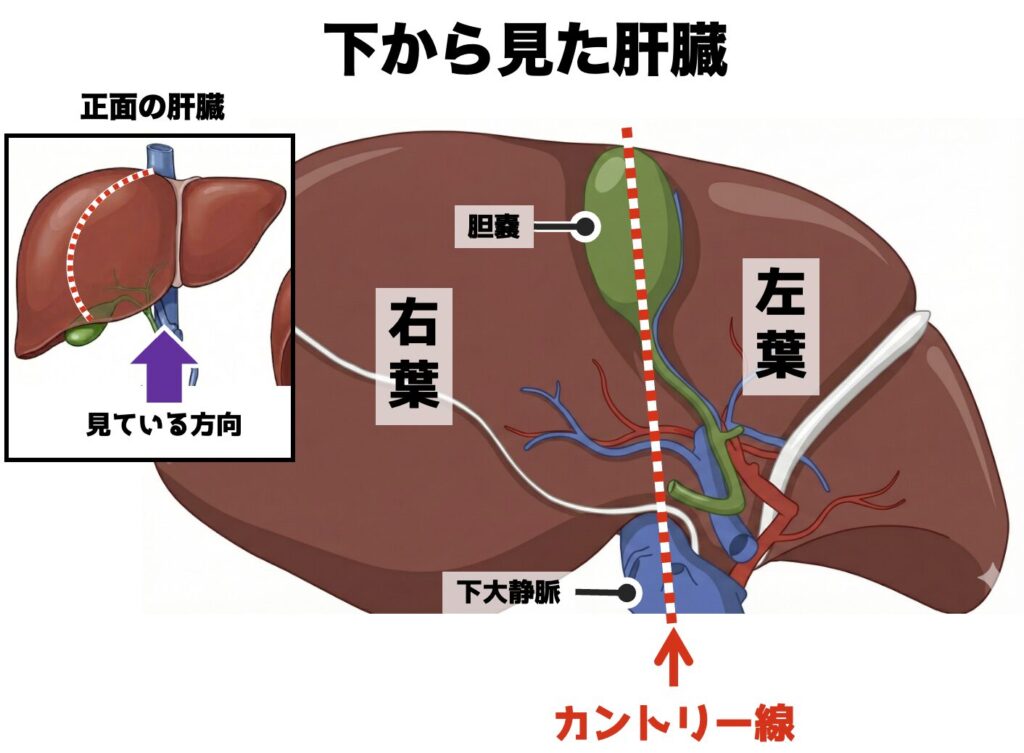

カントリー線を境界に分ける

カントリー線とは胆嚢と下大静脈を結ぶ線。

鎌状間膜と違い、本当に線があるわけではありません。

血管の走行が考慮された分け方で機能の違いによる。

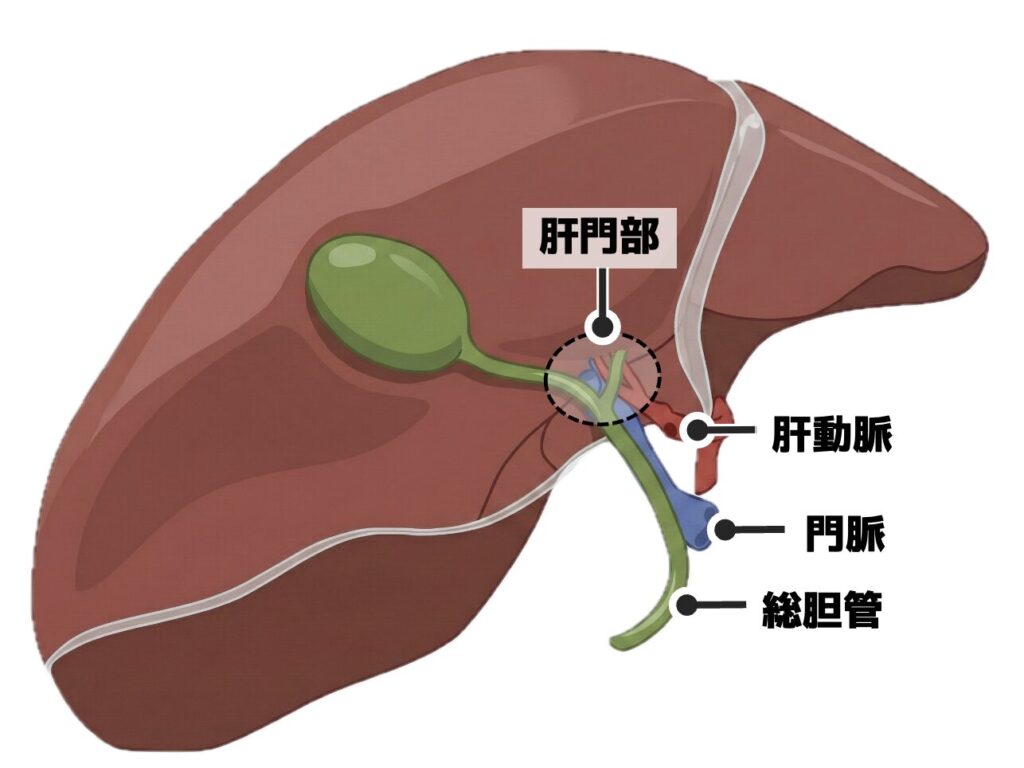

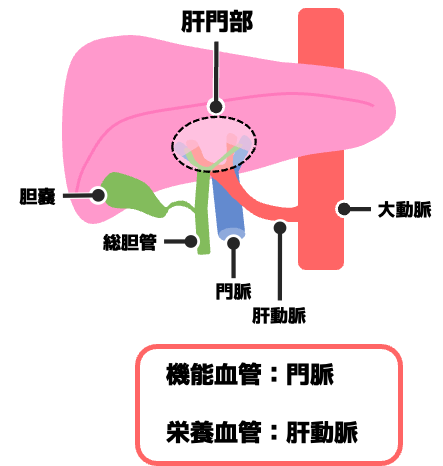

肝門部は動脈・静脈・胆管が出入りする

肝臓には【肝門部】と呼ばれる部分があり、そこから門脈、肝動脈、胆管(肝管)が出入りします。

- 門脈

小腸、大腸、胃などの消化器の血液を集めて肝臓に入る静脈のこと。

肝臓に入る血液の70%〜80%はこの門脈からの血液。

肝臓の機能血管にあたり、酸素は少ないが栄養分を多く含む。 - 肝動脈

酸素を多く含んだ肝臓に入る動脈。

肝臓に入る血液の20%〜30%が肝動脈からの血液。

肝臓の栄養血管にあたる。 - 胆管(肝管)

上記血管とは逆で肝臓から出る管。

肝臓で生成した胆汁を胆嚢に運ぶ。

肝臓の手前で左右の肝管となり、総肝管、総胆管と続く。

この3つの管は細くなって肝臓に入り、最終的に肝三つ組となります。

肝円索と冠状間膜

肝臓には肉眼的に左右に分ける鎌状間膜の他に、冠状間膜があります。

この膜は鎌状間膜が上部で左右に分かれる、横隔膜側の膜です。

肝円索は胎児期に存在した臍帯静脈の名残り(遺残)です。

出生後は必要ないため、線維化しています。

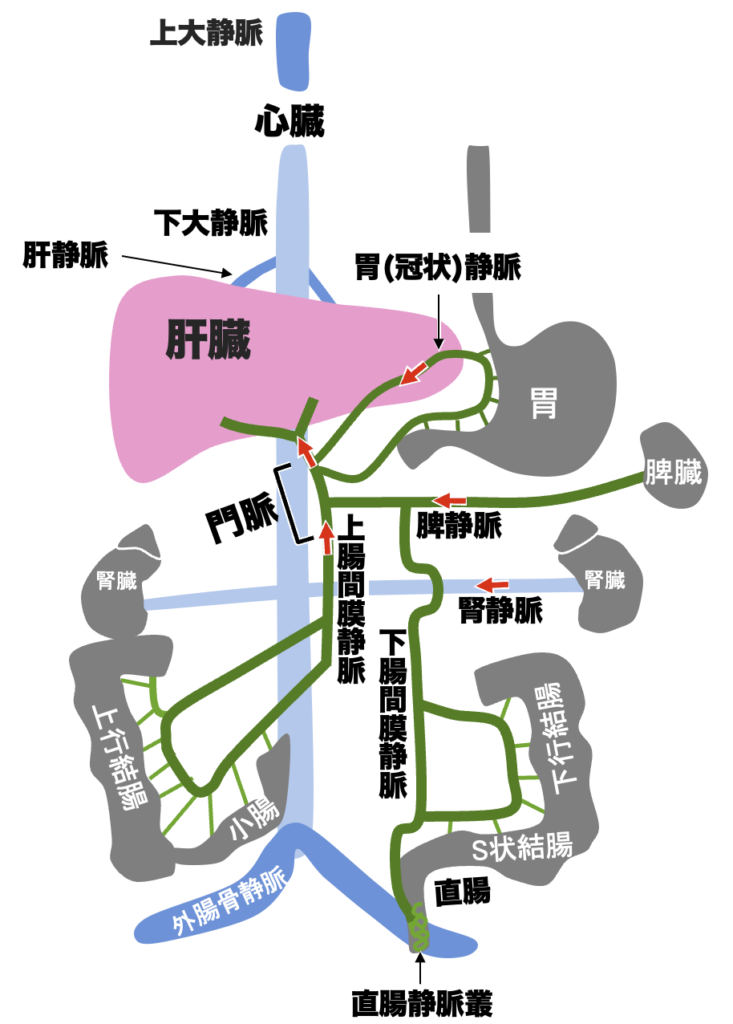

門脈は胃・腸・膵・脾の血管を肝臓に集める

門脈は肝門部から肝臓に入る静脈です。

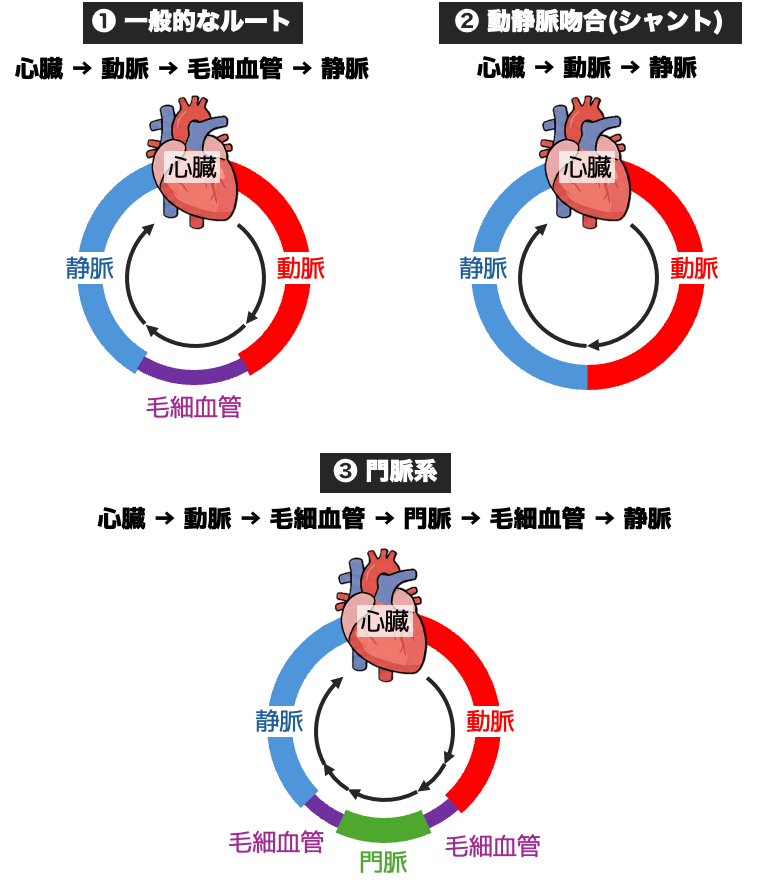

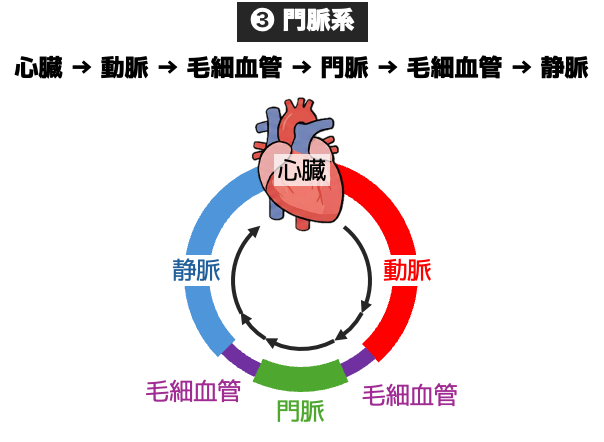

血管の流れは主に3種類あり、その中の一つに門脈系があります。

多くは❶だが、今回の門脈は❸のルート。

門脈には胃、小腸、大腸、膵臓、脾臓から出た毛細血管が集まってきます。

これらの血液は最終的に肝臓へ送られます。

門脈を通して肝臓に血液を集めるのには以下のような意味がある。

- 胃や腸から吸収したものを届ける

胃や腸ではアルコールや栄養などが吸収される。

肝臓にはアルコールを分解したり栄養を貯蔵する能力があるため、肝臓に運ぶ必要がある。 - 膵臓からのホルモンを届ける

膵臓からはインスリンやグルカゴンなど【糖】に関わるホルモンを出している。

肝臓は糖を貯蔵しているため、門脈を通して膵ホルモンを効率よく肝臓に届ける必要がある。 - 脾臓からビリルビンを届ける

脾臓は古い赤血球を破壊してヘムを取り出し、間接ビリルビンに変換する。

肝臓はこのビリルビンを直接ビリルビンに変えて胆汁を作る能力があるため、肝臓に脾臓から肝臓に血液を流す必要がある。

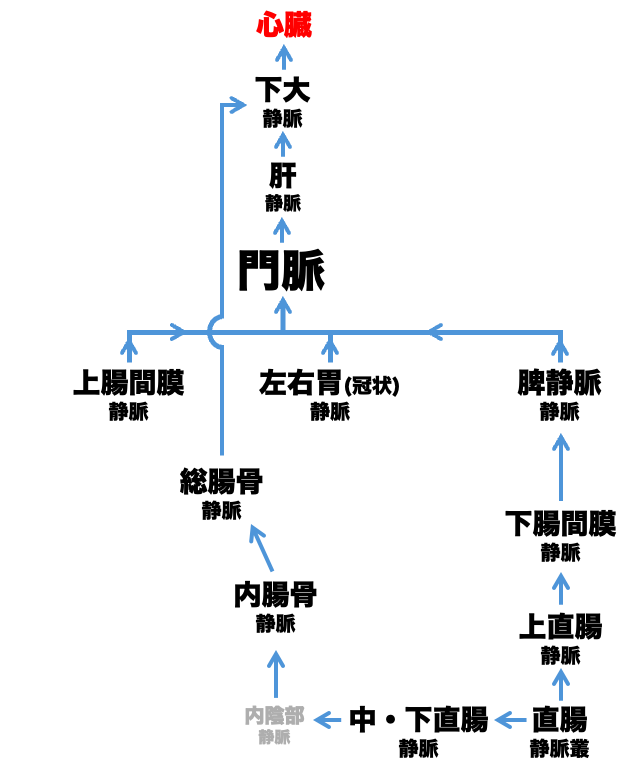

門脈までの血液の流れ

中・下直腸静脈は体循環(灰色表示)で門脈には入らない。

門脈に集まる主要な血管は❶上腸間膜静脈❷胃(冠状)静脈❸脾静脈の3つです。

- 上腸間膜静脈

十二指腸の一部、空腸・回腸、右側結腸、膵臓などの血液が入る。 - 胃(冠状)静脈

胃の小湾側でループ状に存在する静脈。

食道からの静脈も入る。 - 脾静脈

脾臓につながる静脈。

左側結腸や直腸と関連する下腸間膜静脈が流入する。

また、肝臓には酸素を持ってくる肝動脈も一緒に入ってきます。

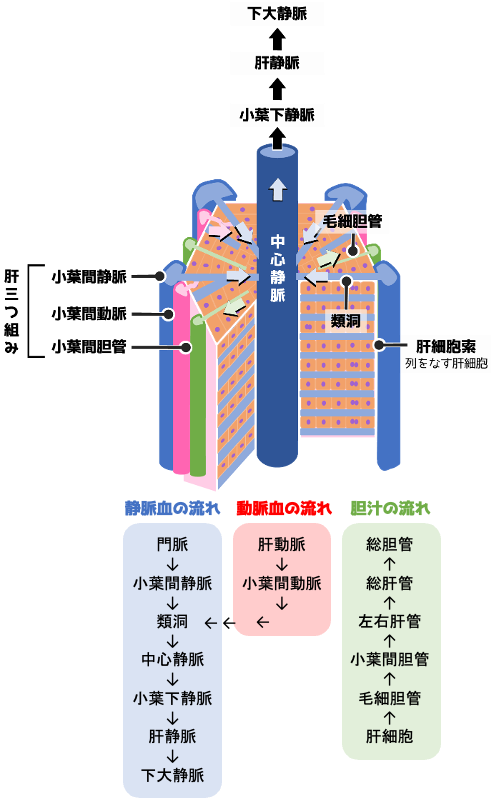

肝臓の血液と胆汁の流れ

肝臓の中に入った血液は類洞を通って以下の様に流れます。

外から入ってきた門脈と動脈は小葉間静脈・動脈、そして類洞と呼ばれる血管となり、中心静脈に流れていきます。

各中心静脈が集まって小葉下静脈になり、さらにそれが集まって肝静脈となって肝外に出ていき下大静脈に集合します。

一方、胆汁は肝臓で作られて外に出ていくため血液の流れと逆行する点に注意して下さい。

上図の「胆汁の流れ」を見ると、矢印が血液と逆を向いているのが分かります。

肝臓の機能血管は門脈、栄養血管は肝動脈

機能血管/栄養血管の区別。

肝臓には門脈と肝動脈が入り、それぞれ栄養血管と機能血管とも呼ばれます。

【門脈】は肝臓特有の機能(糖代謝や胆汁生成など)を発揮するために、肝周囲の臓器から材料を集める特徴的な血管です。

肝臓の機能に関わる血管であるため、門脈を機能血管と呼びます。

【肝動脈】は肝臓に栄養や酸素をあげる血管です。

そのため、肝動脈は栄養血管と呼ばれます。

門脈は消化管で吸収した栄養を多く含むけど、機能血管である点に気をつけよう!

肝臓の組織像

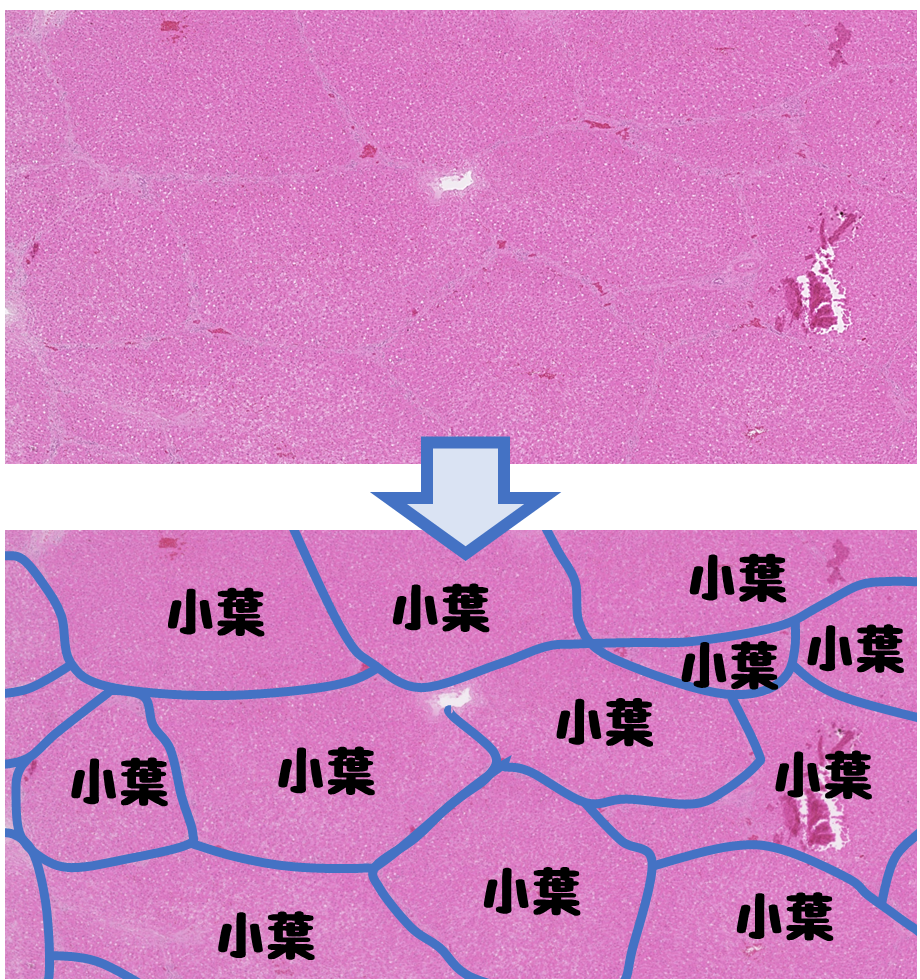

肝臓は小葉構造をもつ

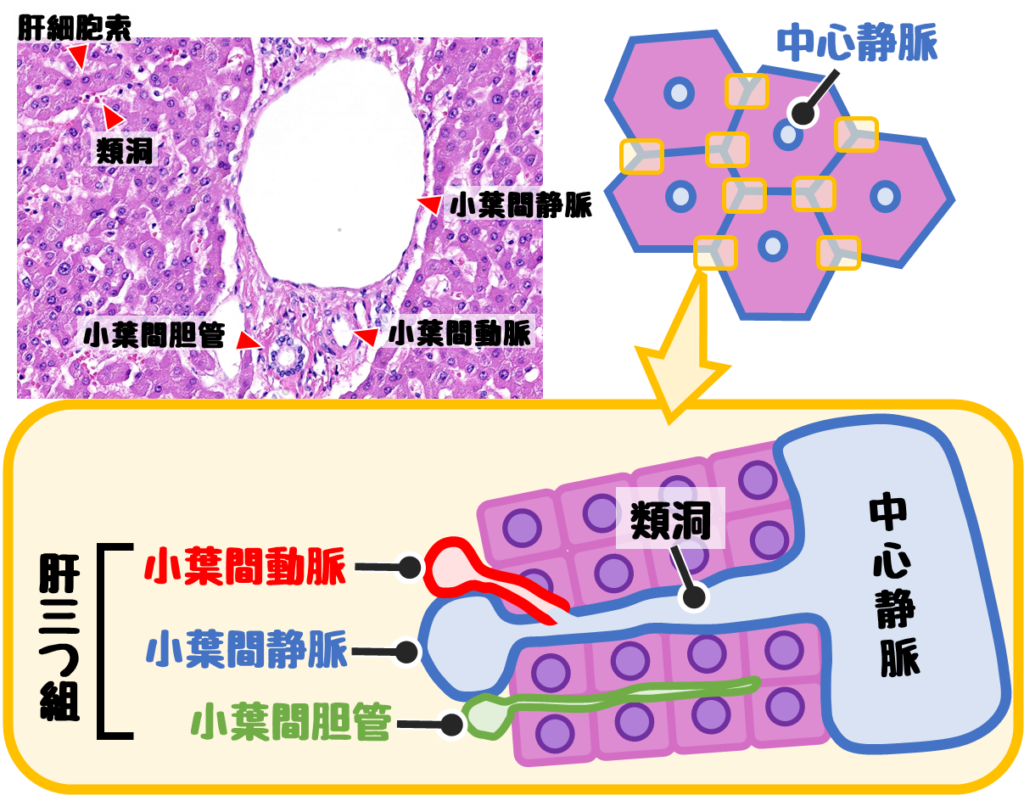

肝臓の表面ははグリソン嚢と呼ばれる結合組織によって覆われています。

その結合組織は肝門部から中に入り込み、肝臓内部を小さな区画に分けていきます。

この結合組織によって分けられた区画を小葉と呼びます。

肝臓は結合組織で区切られた「肝小葉」単位で構成される。

- 肝臓

- 膵臓

- 肺

- 乳腺

- 胸腺

- 精巣

小葉は作っている結合組織はグリソン鞘や小葉間結合組織と呼ばれます。

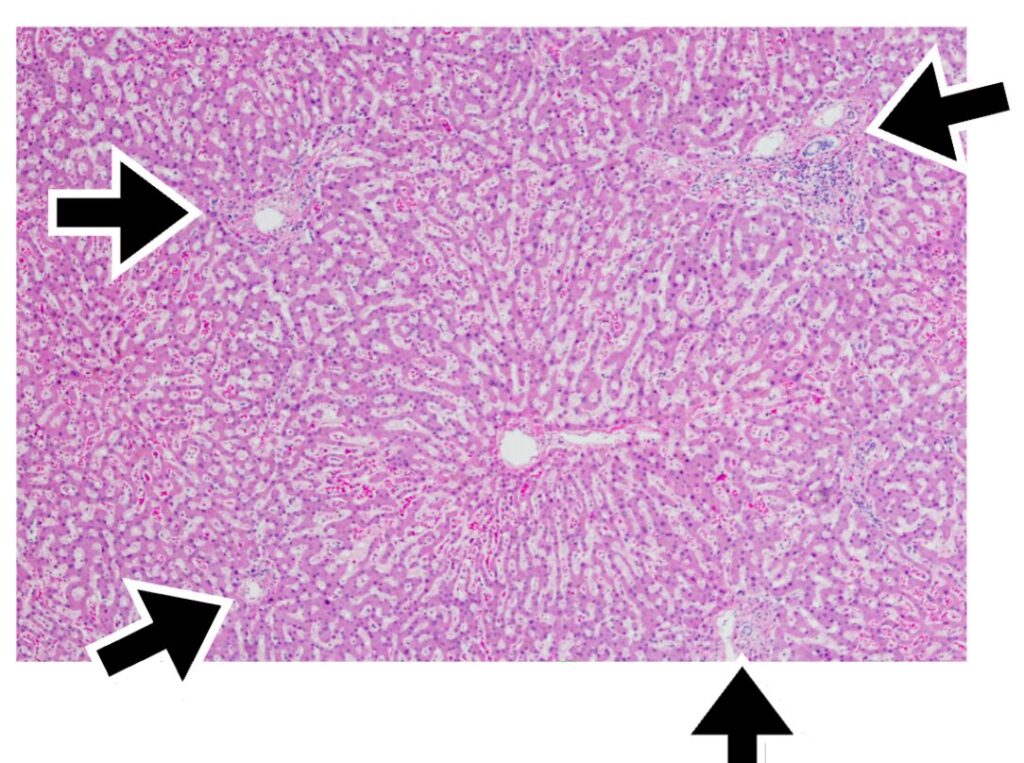

ブタなどの動物では上画像のようにグリソン鞘がくっきりしていますが、ヒトの場合は点在しています。

点在するグリソン鞘を繋げば多角形が見えてくる様な気がします。

そしてこのグリソン鞘部分に後述する肝三つ組が存在します。

グリソン鞘は膠原線維を含むため、AZAN染色やMasson trichrome染色で染めることが可能です。

肝三つ組みと中心静脈

グリソン鞘(小葉間結合組織)には肝三つ組みを呼ばれる3つの管が存在します。

以下の3つを合わせて肝三つ組みと呼びます。

- 小葉間静脈(門脈)

門脈が肝臓内に入り込んだもの。 - 小葉間動脈

肝動脈が肝臓内に入り込んだもの。 - 小葉間胆管

毛細胆管からつながる胆管。

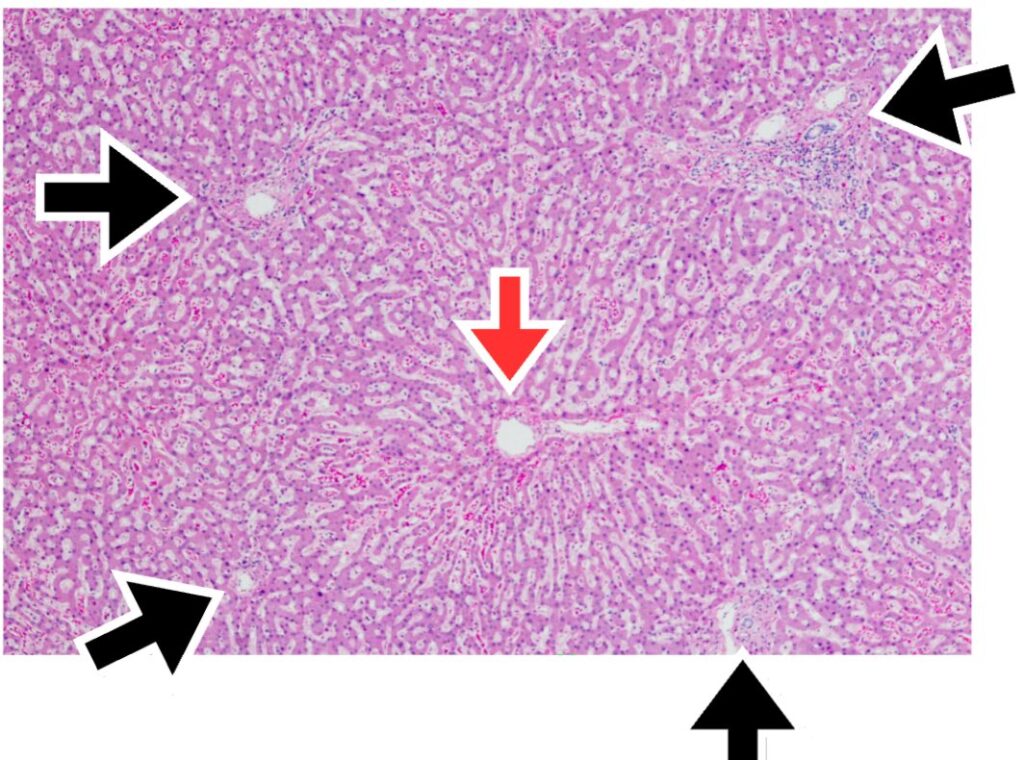

各小葉の中央には中心静脈が存在します。

上画像の中央赤矢印が中心静脈です。

肝臓内に無数ある類洞という毛細血管は中心静脈を目指して進みます。

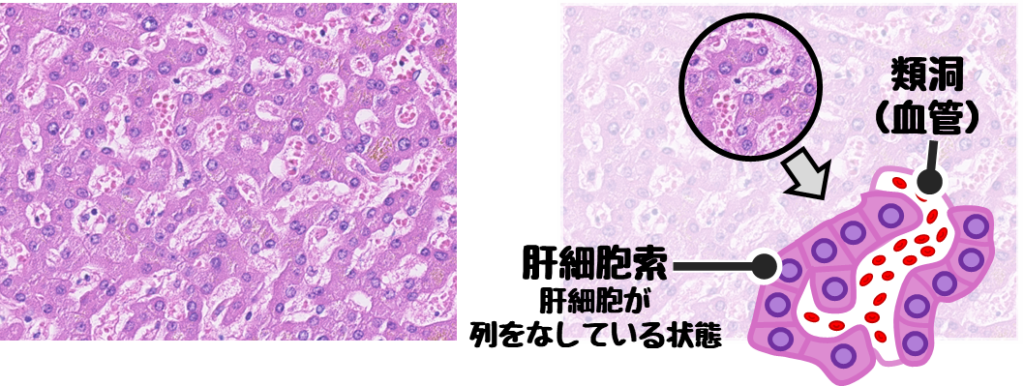

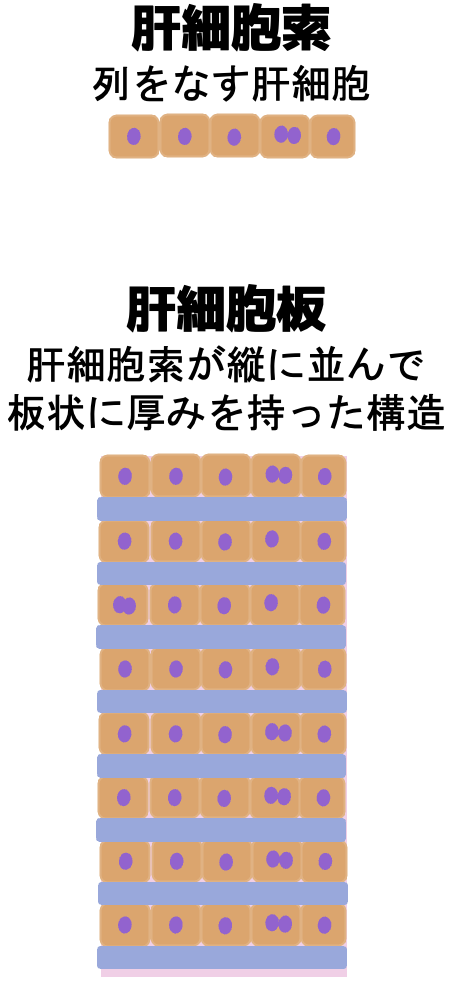

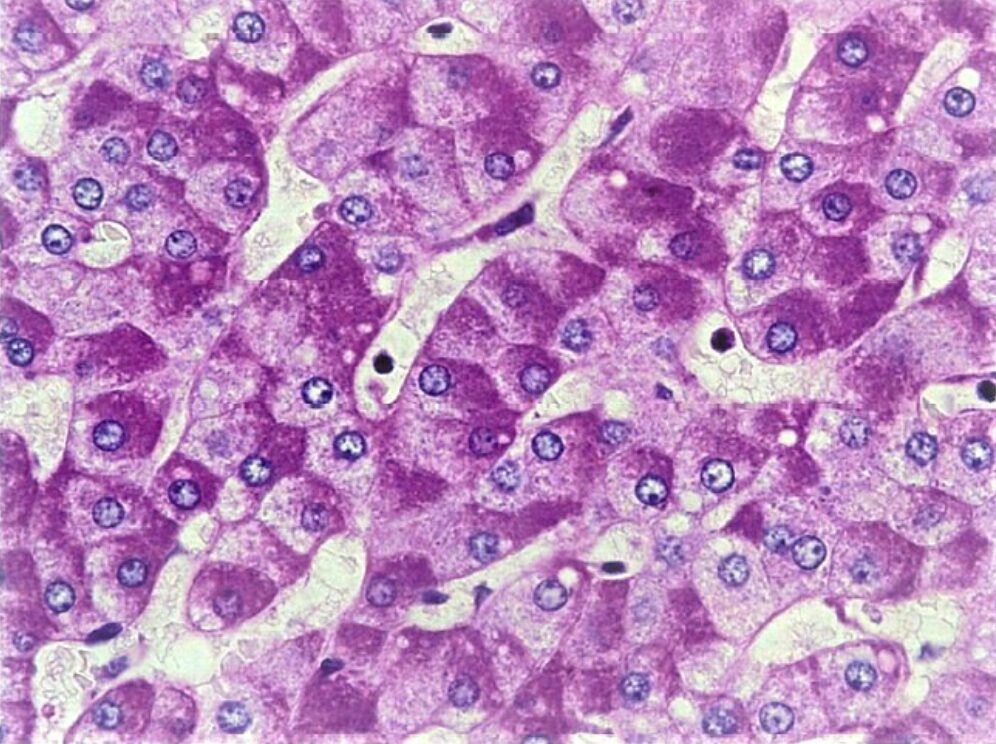

肝細胞は肝細胞索で存在する

肝臓の細胞は上図のように一列に並んで存在しています。

このように細胞が一列に並んでいる構造は「索状構造」と呼ばれます。

肝臓の場合、 ”肝細胞” が ”索状” に配列しているため「肝細胞索」といいます。

また、肝細胞索は縦に板状に存在し、厚みを持ちます。

この構造は肝細胞板と呼ばれます。

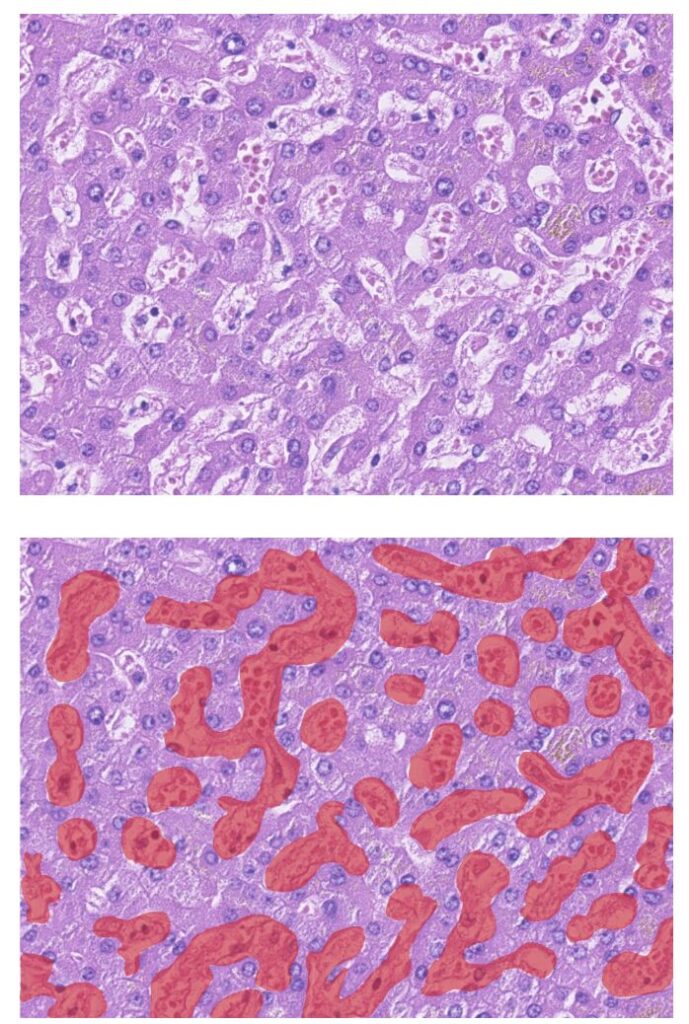

肝細胞索の間に類洞(毛細血管)が通る

肝細胞索の間には類洞と呼ばれる毛細血管が通っています。

上図:HE染色のみ 下図:上図の類洞を赤で強調したもの

類洞の中には肝臓のマクロファージであるクッパー細胞がやナチュラルキラー細胞のピット細胞が存在します。

マクロファージは組織によって名称が変わるので必ず覚えておこう!

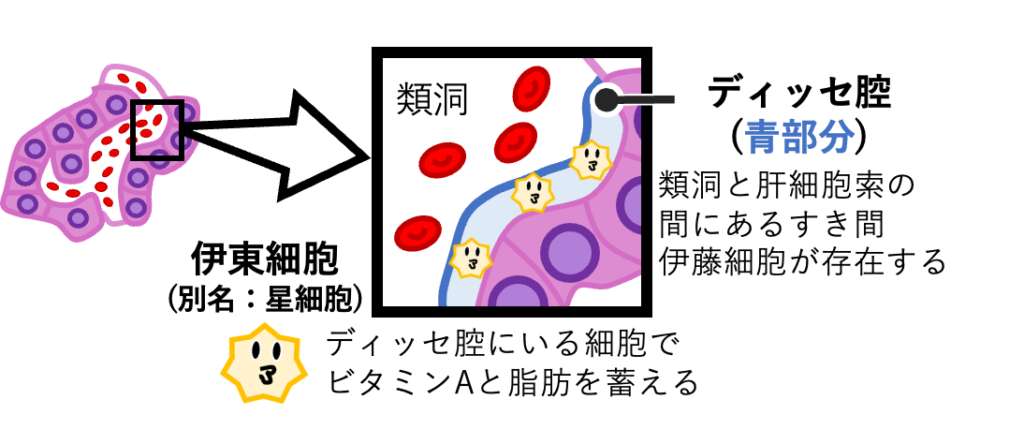

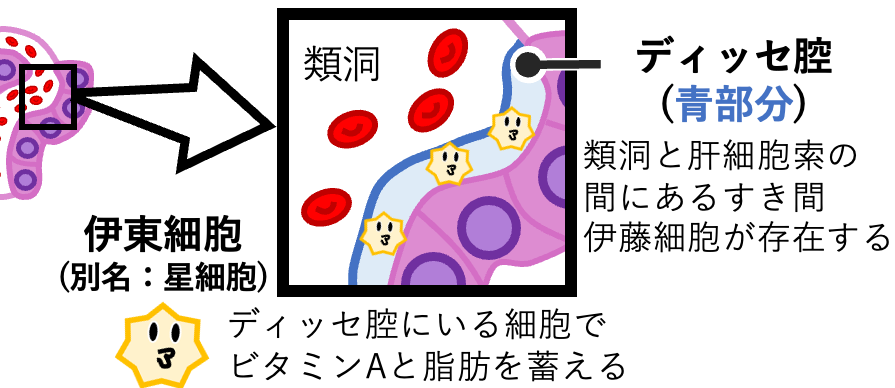

ディッセ腔には伊東細胞が存在する

類洞と肝細胞索の間には少し隙間があります。

この隙間をディッセ腔と呼び、伊東細胞(別名:肝星細胞)が存在しています。

伊東細胞はビタミンAと脂肪を蓄える能力があります。

そのため、「ビタミンA取り込み細胞」や「脂肪摂取細胞」と記載されることもあります。

肝臓にはビタミンAの90%以上が貯蔵される点や、ビタミンAが脂溶性ビタミンであることから、伊東細胞の存在とこの能力にも納得できます。

肝臓の機能8つ

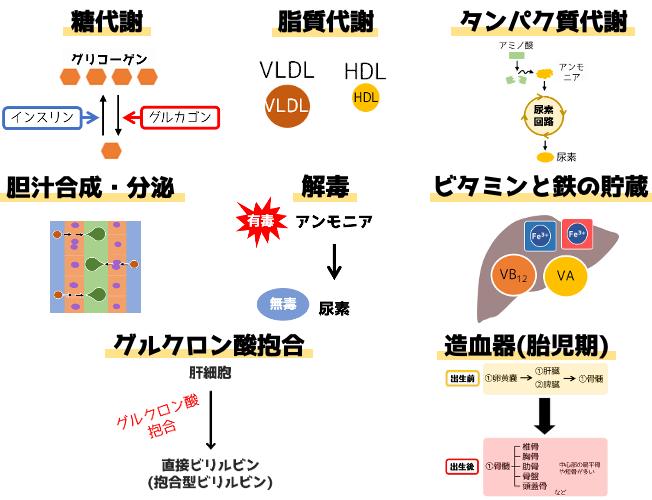

肝臓の機能は主に8種類です。

- 糖代謝

- 脂質代謝

- タンパク質代謝

- 胆汁合成・分泌

- 解毒

- ビタミンと鉄の貯蔵

- グルクロン酸抱合

- 造血(主に胎児)

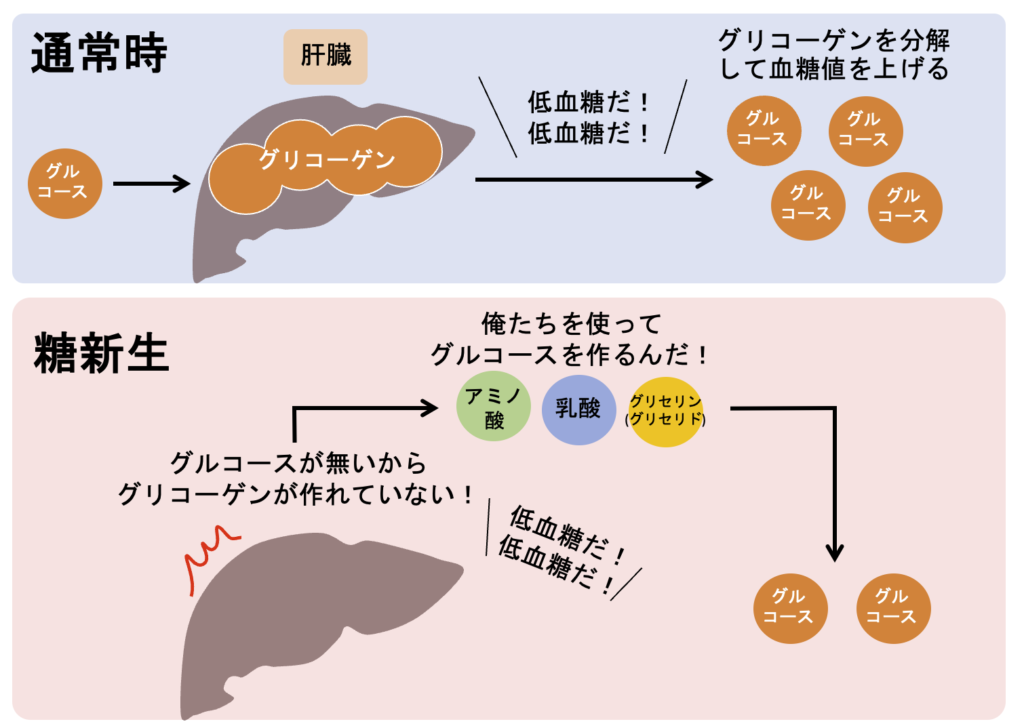

肝臓の糖代謝

肝臓は糖代謝をおこなっており、以下の3つが重要です。

- グリコーゲン合成

- 糖新生

- 脂肪酸、中性脂肪の合成

肝臓はグルコースをグリコーゲンで貯蔵する

小腸で吸収したグルコース(糖)は門脈を通って肝臓に運ばれ、肝細胞表面のGLUT2(glucose transporter 2)を通って細胞内に取り込まれます。

グルコースは肝細胞内でグリコーゲンに変換されます。

- 浸透圧

グリコーゲンはグルコースより浸透圧が低い。

浸透圧が高いと細胞内に水が入ってくるため細胞に悪影響になる。

そのため比較的浸透圧が低いグリコーゲンの状態で細胞内に貯蔵したい。 - 分解速度が速い

グリコーゲンはグルコースに分解できる速度が速い。

そのため、すぐにエネルギーとして使えるためグルコースの保存法として有用。

肝臓では細胞内に糖を保存しているため、PAS反応など糖の染色で染まる。

【第55回臨床検査技師国家試験】では肝臓のPAS反応の画像問題が出題されてるので解けるようにしておこう!

PM55

肝臓の特殊染色標本(別冊No. 6) を別に示す。

陽性物質で正しいのはどれか。

- 偏光顕微鏡で緑色偏光を呈する。

- ムチカルミン染色で赤色に染まる。

- アルシアン青染色で青色に染まる。

- ジアスターゼ消化試験で消失する。

- トルイジンブルー染色で異染色性を示す。

- 答えはここをクリック

-

4

【糖新生】アミノ酸、乳酸、脂質から糖を作る

肝臓や筋肉のグリコーゲンが糖がなくなると、血糖値が下がって危険な状態になります。

その場合アミノ酸や脂質など糖質以外から糖(グルコース)を生成します。

それを糖新生と呼び、肝臓と腎臓で行うことができます。

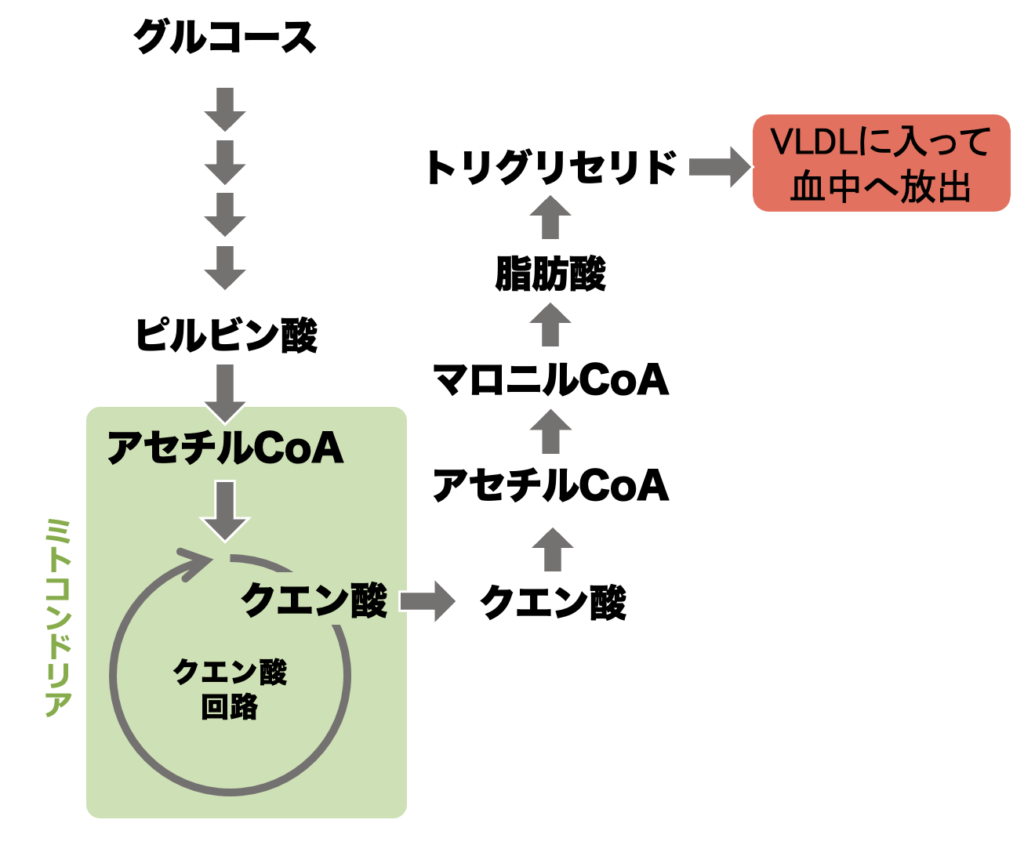

肝臓はグルコースから脂肪を合成する

肝臓ではグルコースを脂質(脂肪酸、中性脂肪(トリグリセリド))に変換することもできます。

脂肪は糖よりもエネルギー効率が良いため、肝臓は脂肪も生成しようとします。

生成した中性脂肪は肝臓で合成したVLDLに入れて血中に放出し、脂肪組織に脂肪酸を渡します。

グルコース→ピルビン酸→アセチルCoA→クエン酸→(細胞質)アセチルCoA→マロニルCoA→脂肪酸→トリグリセリド→VLDL放出

肝臓の糖代謝に関わるホルモン

グリコーゲンの生成や分解、糖新生、中性脂肪の合成にはホルモンが深く関わっています。

主に関わるのは以下の7種類です。

| ホルモン名 | 分泌細胞 | 作用 |

|---|---|---|

| インスリン | 膵ラ島 B細胞 | ・血糖低下 ・グリコーゲン合成亢進 ・糖取り込み亢進 ・脂肪合成亢進 |

| インクレチン (GIP, GLP-1) | 小腸 K細胞, L細胞 | ・血糖低下 ・インスリン分泌亢進 |

| グルカゴン | 膵ラ島 A細胞 | ・血糖値上昇 ・グリコーゲン分解亢進 ・糖新生亢進 ・脂肪分解亢進 |

| アドレナリン | 副腎髄質 | |

| 甲状腺ホルモン (T3,T4) | 甲状腺濾胞 | |

| コルチゾール | 副腎皮質 束状層 | ・血糖値上昇 ・糖新生亢進 ・脂肪分解亢進 |

| 成長ホルモン | 下垂体前葉 | ・血糖値上昇 ・糖新生亢進 ・脂肪分解亢進 |

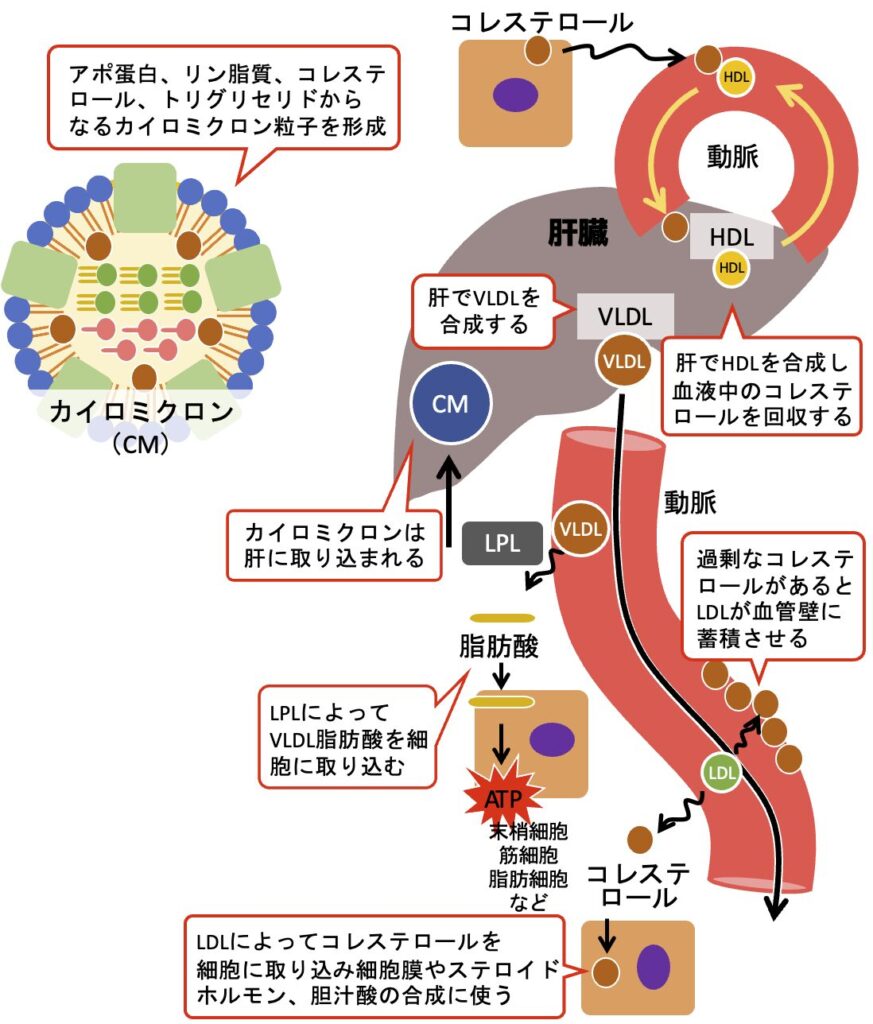

肝臓の脂質代謝

CMの取り込み、VLDL放出→LPLで脂肪酸供給、LDLでコレステロール配送、HDLで逆コレステロール輸送

肝臓では脂質に対して以下のような代謝をおこなっています。

- β酸化してエネルギーに変換

- リポ蛋白の合成

脂肪酸をβ酸化でエネルギーに変える

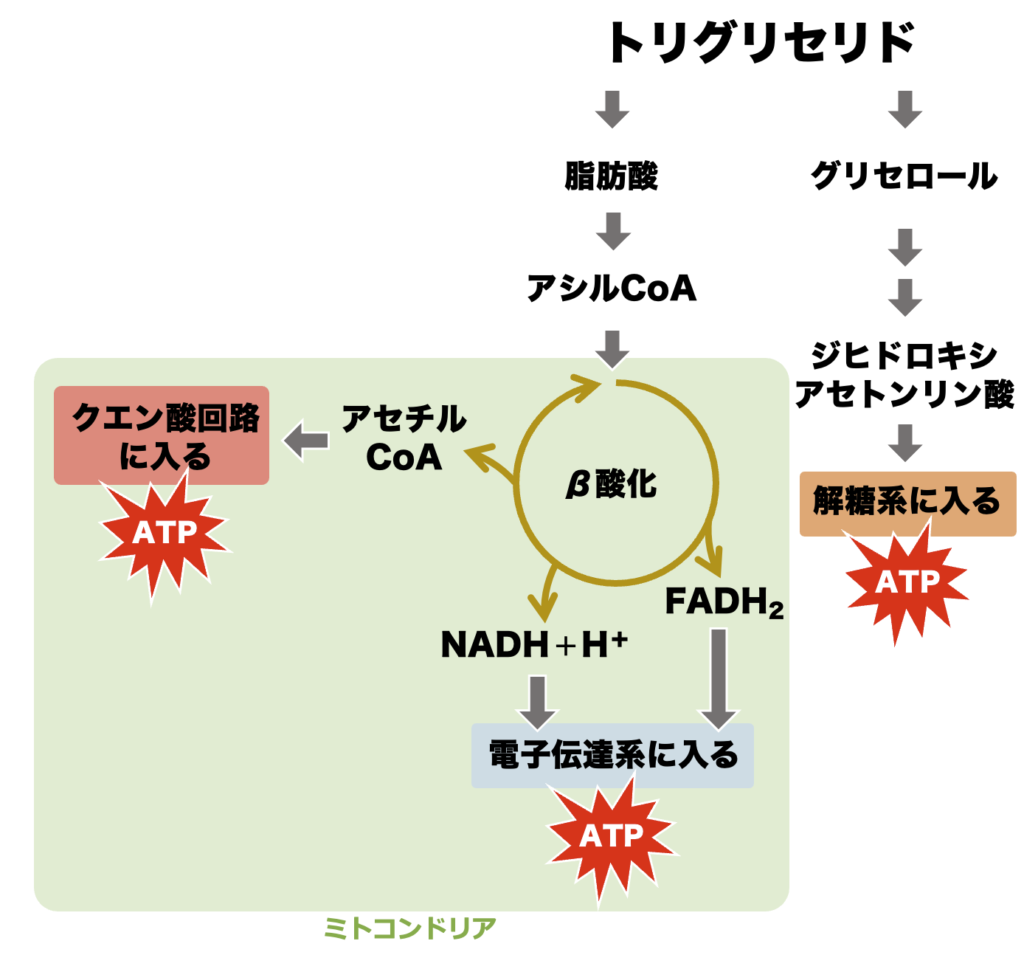

食物から摂取する脂質の多くはトリグリセリド(グリセロールと3つの脂肪酸)です。

グリセロールと3つの脂肪酸が結合

トリグリセリドから脂肪酸とグリセロールを取り出して、ATP(エネルギー)に変えることができます。

脂肪酸のβ酸化とグリセロールの解糖系流入

脂肪酸(多くはパルミチン酸)はアシルCoAに変換された後、ミトコンドリアのマトリックスでβ酸化されます。

β酸化でFADH2やNADHが生成され、電子伝達系に運ばれATPをつくることができます。

β酸化ではアセチルCoAも生成されるため、クエン酸回路に入ってATPをつくることができます。

β酸化は脳以外の全細胞で行えますが、肝細胞は特に能力が高いです。

脂肪酸から得られるエネルギー効率はグルコースよりも圧倒的に高いです。

| 物質 | 得られるATP数 |

|---|---|

| グルコース1分子 | 約32ATP |

| 脂肪酸1分子 (パルミチン酸) | 約106ATP |

一方、グリセロールは「ジヒドロキシアセトンリン酸」を生成し、解糖系に入ることでATPをつくることができます。

肝臓でVLDLとHDLを合成する

肝臓ではVLDLとHDLの2種類のリポ蛋白質を合成しています。

VLDLは血中に出て脂肪酸を組織に渡していきます。

その過程でIDL、LDLというリポ蛋白質に変化していきます。

このLDLは血管にコレステロールを蓄積させるため、悪玉コレステロールとも呼ばれます。

逆にHDLは肝臓から出た後、末梢組織のコレステロールを回収して肝臓に戻ります。

そのため善玉コレステロールとも呼ばれます。

肝臓のタンパク質代謝

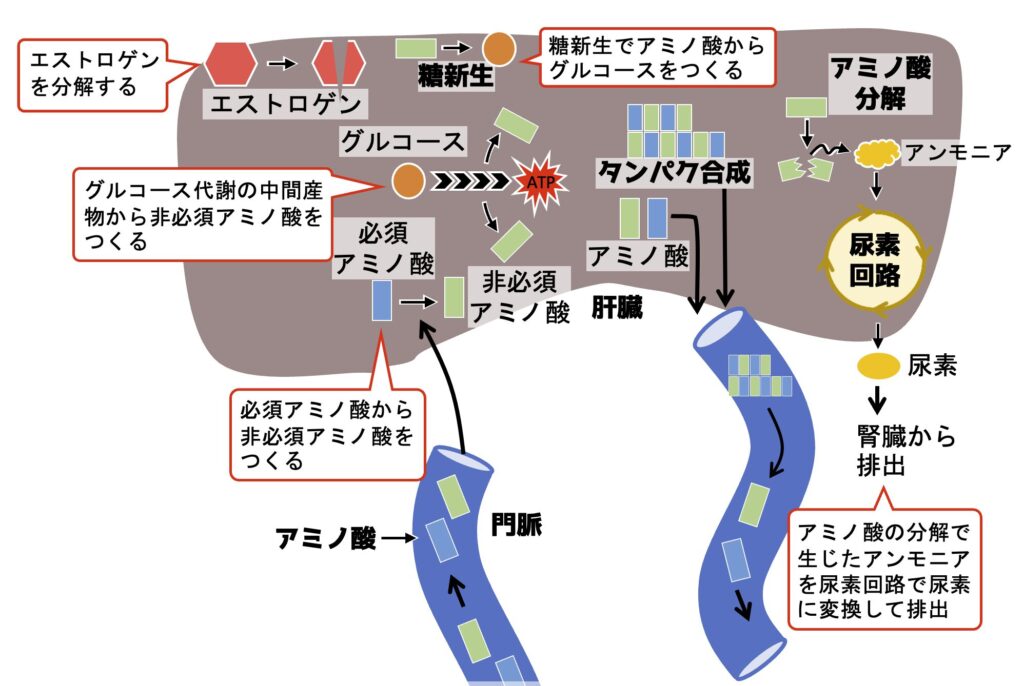

アミノ酸の合成・分解と尿素回路の流れ

肝臓ではあらゆるアミノ酸やタンパク質代謝をおこなっています。

- 非必須アミノ酸を合成

- アミノ酸で糖新生

- アミノ酸分解

- エストロゲンの分解

肝臓では血液(血漿)中に存在するほとんどの蛋白をつくっています。

以下に肝臓が合成する主な蛋白と機能をまとめます。

| タンパク名 | 機能 |

|---|---|

| アルブミン | 血漿膠質浸透圧の維持 脂肪酸、ホルモンなどを 結合して運搬する |

| リポ蛋白 | 脂質と蛋白の複合体 カイロミクロン、VLDL、 LDL、HDLなどの総称 小腸で合成されるものもある |

| セルロ プラスミン | 銅を運搬する |

| トランス フェリン | 鉄を運搬する |

| ハプトグロビン | ヘモグロビンを運搬する |

| ヘモペキシン | ヘムと結合して肝臓に運ぶ |

| トランス サイレチン | サイロキシン(T4)や レチノール(ビタミンA)を運搬する |

| 凝固因子 | 血液凝固因子の Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、が合成される |

| フィブリノゲン | トロンビンで活性化される フィブリンの前駆体 血液凝固に関与する |

| アンチ トロンビン | トロンビンや凝固因子を 阻害する抗凝固因子 |

| α-1アンチ トリプシン | 蛋白分解酵素の一つ 炎症時に増加する 急性相反応タンパクの一つ |

| α-2マクロ グロブリン | 蛋白分解酵素の一つ プラスミンなどの作用を阻害する 急性相反応タンパクの一つ |

| C反応性蛋白質 (CRP) | 急性相反応タンパクの一つ |

| アンギオテンシ ノーゲン | アルドステロン産生を促進する アンギオテンシンⅡの前駆体 |

| α-フェト プロテイン | 胎児の血液やがん等で上昇する蛋白 |

胆汁合成・分泌

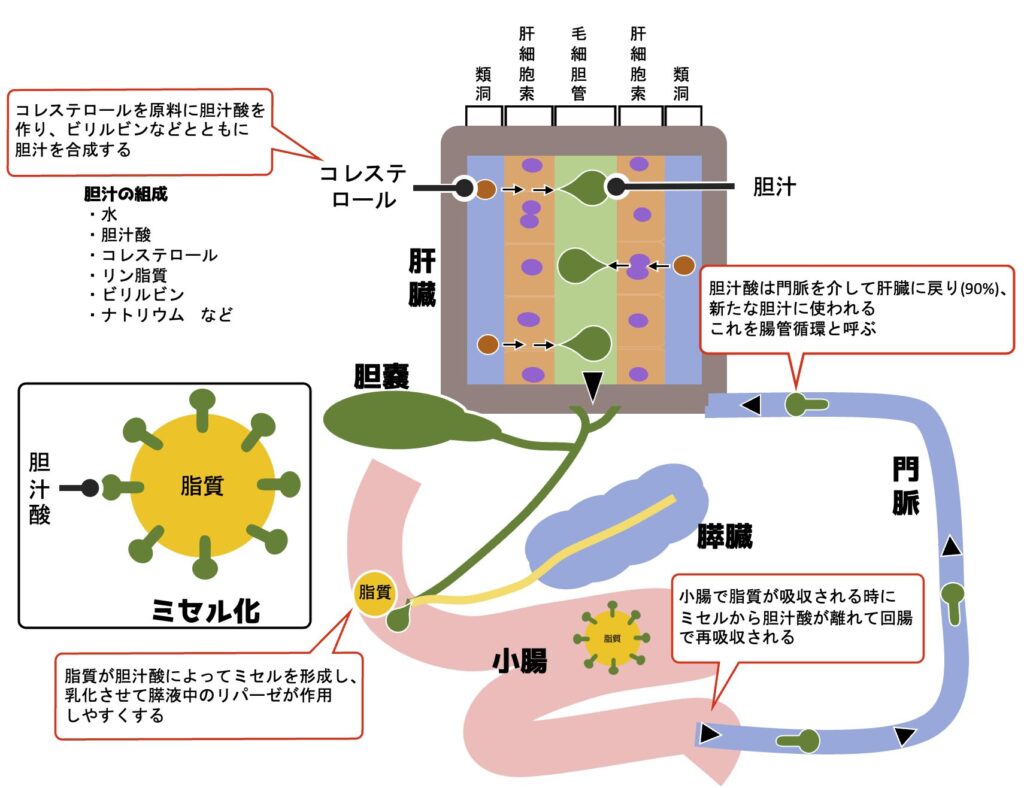

胆汁酸の腸肝循環とミセル化

肝臓細胞は胆汁を合成し、胆管に分泌する能力があります。

胆汁はコレステロールを原料にして胆汁酸を作り、その他のビリルビンなどと混ぜ合わされて作られます。

胆汁酸は回腸で再吸収され、肝臓に戻ります。

このように腸から肝臓をぐるぐる周ることを腸管循環と呼びます。

ビリルビンも同様に腸管循環が生じます。

肝細胞は胆汁を作る能力と胆管に排出する能力があります。

肝細胞に障害があると排出能力が低下することがあり、胆汁内に含まれるビリルビンが胆管ではなく、血液中に出ていきます。

この胆汁の排出障害などで生じる黄疸が肝細胞性黄疸と呼ばれます。

正常状態の機能や代謝を理解すると黄疸などの疾患が理解しやすいよ!

解毒

尿素回路とアルコール代謝の無毒化

肝臓は多くの有害物質を解毒する能力があります。

有名な物質としては【アンモニア】や【アセトアルデヒド】です。

アンモニアの発生と分解

タンパク質を構成するアミノ酸を分解するとアンモニアが出てきます。

このアンモニアは有害なので、尿素回路を使って無毒の尿素に変換します。

尿素回路はオルニチン回路とも呼ばれます。

この回路はミトコンドリアと細胞質にまたがって行われます。

肝硬変などによって尿素に変換できない場合、有毒なアンモニアがそのまま脳へ到着し、危険な状態になります。

これを肝性脳症と呼びます。

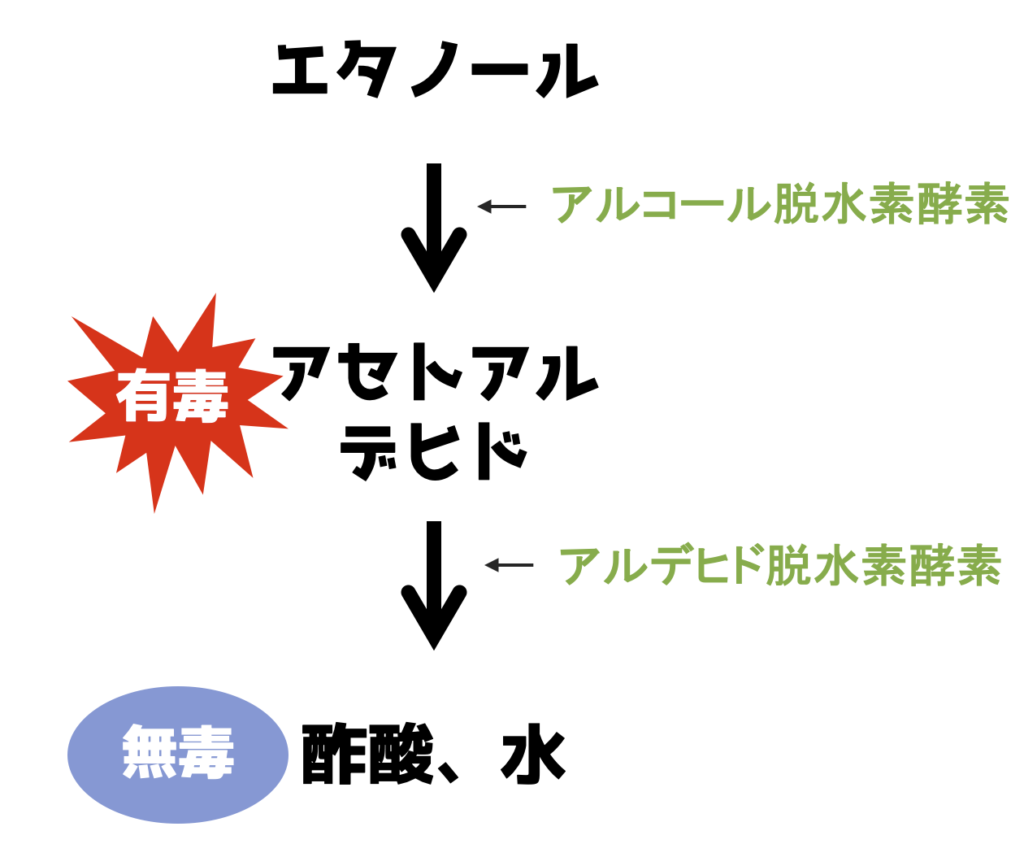

アルコールの分解

エタノール →(ADH)→ 有毒アセトアルデヒド →(ALDH)→ 酢酸・水

肝臓ではお酒の成分であるエタノールの分解、解毒していきます。

エタノールを代謝すると、有害なアセトアルデヒドが発生しますが、肝臓にあるアルデヒド脱水素酵素(ALDH)で無毒な酢酸に分解し、最終的に水と二酸化炭素まで分解します。

肝臓はビタミンの貯蔵と水酸化を行う

肝臓はビタミンの貯蔵や水酸化を行います。

特にビタミンA、ビタミンB12、ビタミンDが関与しています。

ビタミンAの貯蔵

前述したように、肝臓にはディッセ腔と呼ばれる空間があり、そこに伊東細胞が存在してます。

この伊東細胞はビタミンAや脂肪を蓄える能力があるため、肝臓でビタミンAを貯蔵することができます。

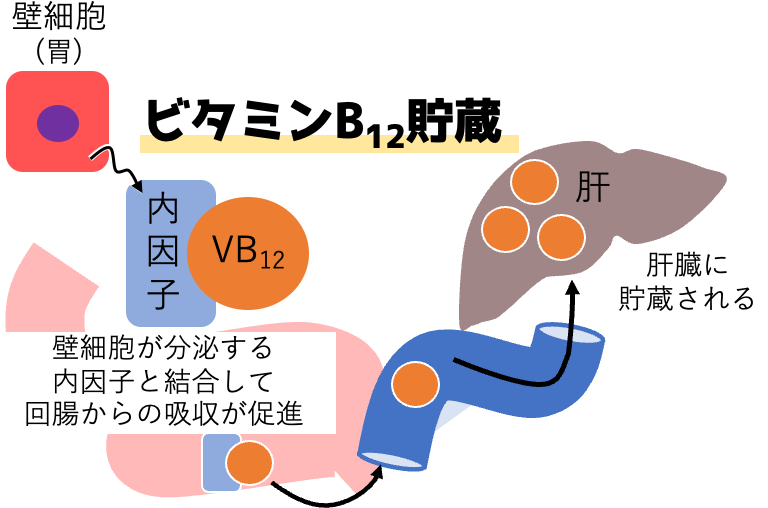

ビタミンB12の貯蔵

ビタミンB12は胃酸によって食物から分離され、胃壁細胞から分泌される 【内因子】と結合します。

内因子とビタミンB12の複合体は回腸で吸収されます。

その後トランスコバラミンと結合して肝臓に運ばれて貯蔵されます。

ビタミンDの水酸化

![紫外線で皮膚のビタミンD前駆体が生成され、肝臓で25-ヒドロキシ化[25(OH)D]、腎臓で1α-ヒドロキシ化されて活性型ビタミンD₃[1,25(OH)₂D₃]になる経路を示す模式図。](https://nonbiri-english.com/wp-content/uploads/2023/04/image-75-e1765640586919.png)

ビタミンDは紫外線→肝で25位水酸化→腎で1位水酸化されて活性型D₃になる

ビタミンDの材料(プロビタミンD3:7-デヒドロコレステロール)は、私たちの皮膚に存在します。

これに太陽の光(紫外線)が当たると、ビタミンD3が生成されますが不活性な状態です。

血液に乗って運ばれたビタミンD3は、まず肝臓に到着します。

ここで25番目の炭素に「OH(水酸基)」がくっつきます。

最後に腎臓の尿細管へ運ばれ、1番目の炭素に「OH」がつきます。

これが「活性型ビタミンD3」と呼ばれるもので、腸からのカルシウム吸収を促進したり、骨を丈夫にしたりするホルモンとしての作用します。

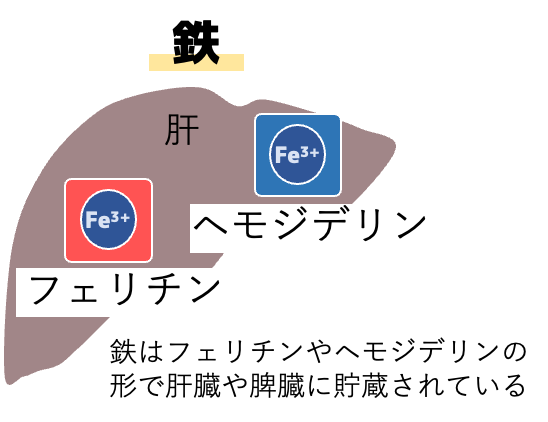

鉄は肝臓に貯蔵鉄(フェリチン、ヘモジデリン)として保存される

鉄がフェリチンとヘモジデリンとして貯蔵される

鉄はアポフェリチン蛋白と結合したフェリチン、またはフェリチンが変性・凝縮したヘモジデリンの状態で保存されています。

食物中の3価鉄は2価鉄に還元された後、小腸で吸収されます。

血中に入る時は酸化されて3価鉄となり、トランスフェリンと結合して肝臓に運ばれます。

そこでフェリチンやヘモジデリンとして貯蔵されます。

ヘモジデリンはベルリン青染色で検出することができます。

肝臓はビリルビンをグルクロン酸抱合する

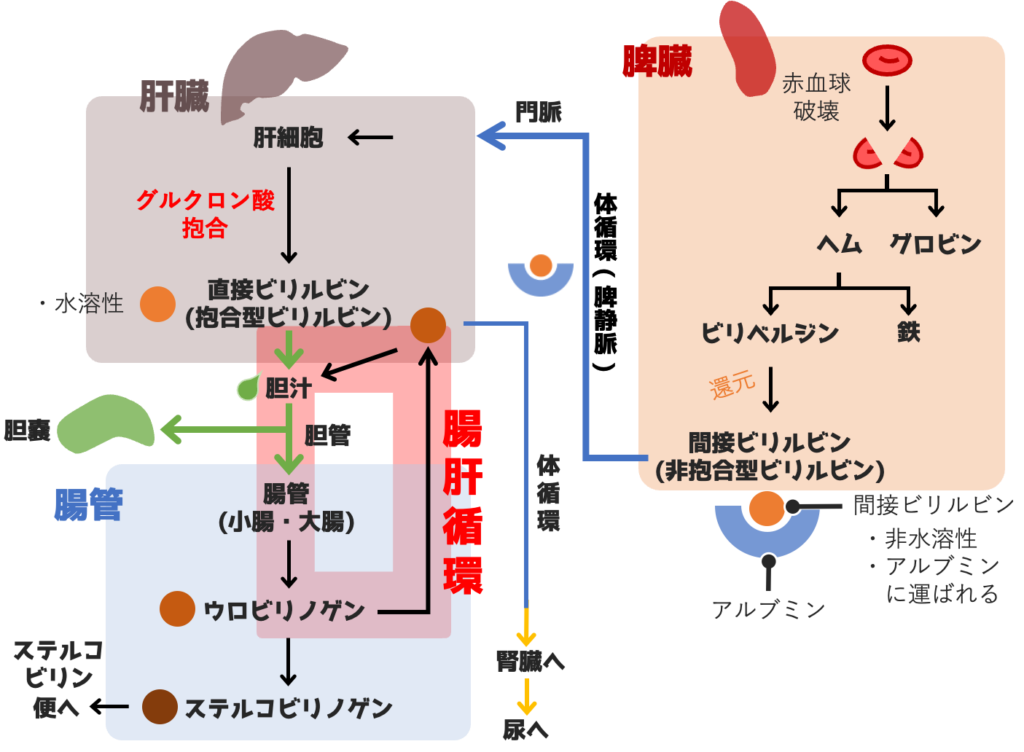

ビリルビンは脾→肝でグルクロン酸抱合され、胆汁として腸へ排泄後に腸肝循環・尿/便へ排出される

脾臓などの網内系(脾臓、肝臓、骨髄など)で老朽化した赤血球が破壊され、ヘムとグロビンが出てきます。

さらにヘムはビリベルジンと鉄になります。

グロビンと鉄は体内で再利用される。

ビリベルジンは還元されて間接ビリルビンとなります。

間接ビリルビンは水に溶けることができないため、血液中を移動できません。

血中を移動するためにアルブミンと結合して運んでもらいます。

脾静脈、門脈を通って肝臓に到着後、肝細胞にグルクロン酸抱合されます。

グルクロン酸抱合とは間接ビリルビンを直接ビリルビンに変換することです。

水溶性の直接ビリルビンになった後、胆汁に混ぜて胆管から排出されていきます。

直接ビリルビンは腸内細菌に還元され、ウロビリノゲン、ステルコビリノゲン、ステルコビリンと変化し、便の成分として排出されます。

ウロビリノゲンは腸で再吸収されて、門脈を通って肝臓に戻り、再度胆汁の成分として胆管に排出されます。

このように腸と肝臓をぐるぐる周るため、【腸管循環】と呼びます。

ウロビリノゲンは腎臓にも入り、尿中へも排出されます。

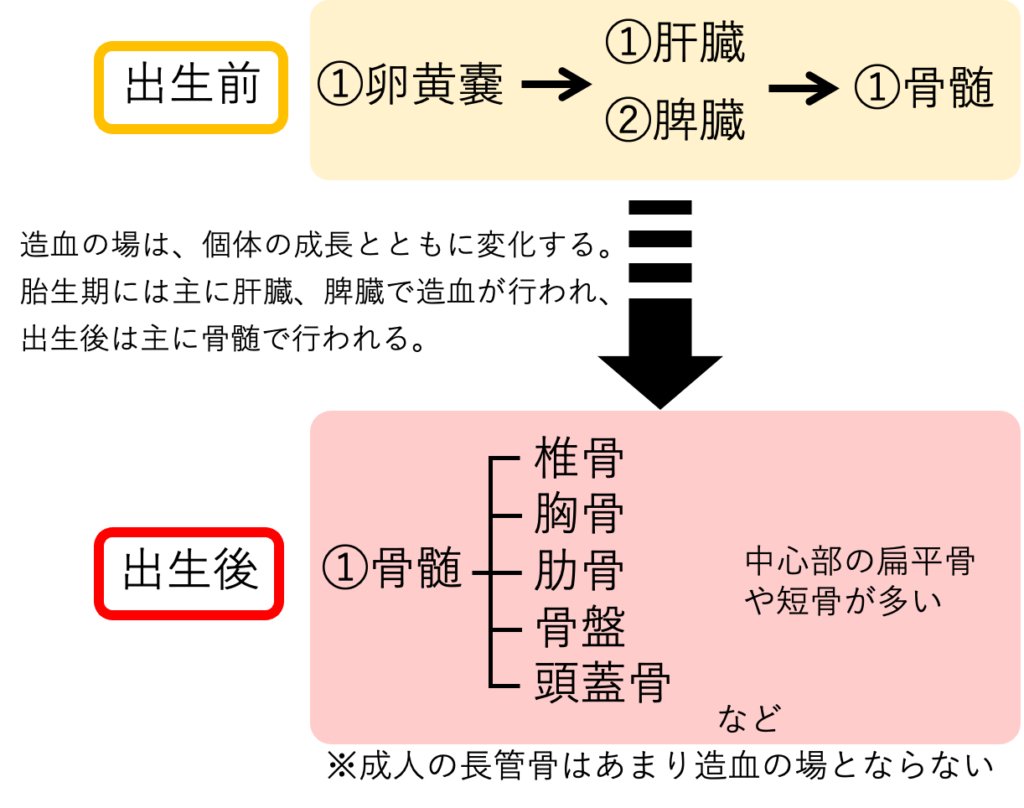

肝臓は造血を行う

胎児期は肝・脾で、出生後は骨髄で造血が主役になる

胎生期の肝臓は造血の主要な場としても機能します。

この造血の場は発生段階で変化します。

胎生早期は卵黄嚢で造血が始まり、胎生中期には肝臓が主な造血の場となります(脾臓も一部関与)。

胎生後期から骨髄での造血が増え、出生後は骨髄が主体となっていきます。

成人では椎骨・胸骨・肋骨・骨盤など体幹の骨髄が中心で、長管骨骨髄の造血は少ない。

骨髄に異常があり造血できない場合、肝臓で造血が再開されることがあります。

これを髄外造血といいます。

肝臓の解剖と機能Q&A

Q1. 肝臓にはなぜ「門脈」と「肝動脈」の2系統の血流がある?

A. 門脈は消化管から吸収された栄養・薬物などを肝へ運び、肝はそれを代謝・解毒する。肝動脈は酸素に富む血液を供給し、肝組織の酸素需要を支える。

Q2. 胆汁は血液と同じ向きに流れる?

A. 逆向き。血液は門脈域(グリソン鞘側)→類洞→中心静脈へ向かうが、胆汁は肝細胞間の毛細胆管から門脈域側の胆管へ向かう。

Q3. 肝三つ組(門脈・肝動脈・胆管)」は何のセット?

A. 同じ門脈域を走る構造のセット。血液(門脈・肝動脈)を小葉へ供給し、胆汁(胆管)を小葉外へ排出する。

Q4. クッパー細胞と伊東細胞は何が違う?

A. クッパー細胞は類洞内のマクロファージで、異物や古い赤血球の処理に関与する。伊東細胞(肝星細胞)はディッセ腔にあり、ビタミンA貯蔵や線維化(肝硬変の形成)に関与する。

Q5. 肝臓が糖代謝でしていることは?

A. 食後はグリコーゲン合成・脂肪合成を進め、空腹時はグリコーゲン分解と糖新生で血糖維持に寄与する。

Q6. ビリルビンの「間接」と「直接」は何が違う?

A. 間接ビリルビンは抱合前で水に溶けにくく、血中ではアルブミンと結合して運ばれる。肝で抱合され水に溶けやすくなったものが直接ビリルビンで、胆汁へ排泄される。

Q7. 肝臓は造血もする?

A. 胎児期は主要な造血の場になる。出生後は骨髄が主体で、肝・脾で造血が目立つ場合は髄外造血(病的背景)として扱うことが多い。