【生体内色素・無機物・アミロイド染色まとめ】❶マッソン・フォンタナ❷DOPA反応❸ベルリン青❹コッサ❺アミロイド

この記事では生体内色素(メラニン・リポフスチン・胆汁色素)、無機物(鉄・カルシウム・銅)アミロイドの染色法をまとめて解説しています。

試験に必要な情報はこの1記事で全てわかるようになっています。

ぜひ、試験対策にお使いください。

生体内色素の染色14種類

生体内色素とは生物の体内に存在する色素の総称です。

具体的にはメラニン、リポフスチン、胆汁色素、ヘモジデリン、ヘモグロビンなどを指します。

また、ホルマリン固定後に沈着するホルマリン色素も生体内色素に含まれます。

| 色素名 | 染色法・除去法 | 結果 |

|---|---|---|

| メラニン | マッソン・フォンタナ染色 | 黒〜黒褐色 |

| シュモール反応 | 青緑色 | |

| リポフスチン | マッソン・フォンタナ染色 | 黒〜黒褐色 |

| PAS反応 | 赤紫色 | |

| シュモール反応 | 青緑色 | |

| 脂肪染色 | オイル赤O:赤 ズダンⅢ:赤 ナイル青:青 ズダン黒:黒 | |

| チール・ネルゼン染色 | 青色 | |

| 胆汁色素 | ホール法 | 緑色 |

| グメリン法 | 緑→紫→黄 (経時的変化) | |

| ヘモジデリン | ベルリン青染色 | 青 |

| ホルマリン色素 | カルダセウィッチ法 | 消失 |

| ベロケイ法 | 消失 |

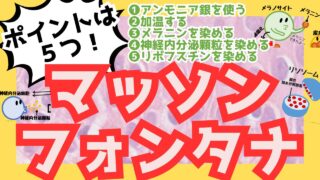

●マッソン・フォンタナ染色(メラニン・リポフスチン)

マッソン・フォンタナ染色はアンモニア銀液でメラニン、リポフスチン、神経内分泌細胞・顆粒、クリプトコッカスを染める染色です。

- アンモニア銀を使う

- 加温する

- メラニンを染める

- 神経内分泌顆粒を染める

- リポフスチンを染める

- クリプトコッカスを染める

●シュモール反応(メラニン・リポフスチン)

核周囲のリポフスチンが青緑色に染まる

シュモール反応(Schmorl)はメラニンやリポフスチンが持つ還元性を利用し、フェリシアン化カリウムを還元してベルリン青を沈殿させる方法です。

最終的にベルリン青が沈着するため、対象物が青緑色に染まります。

- リポフスチン:青緑色

- メラニン:濃青色

- 胆汁色素:青緑色

- 細胞質:淡青色

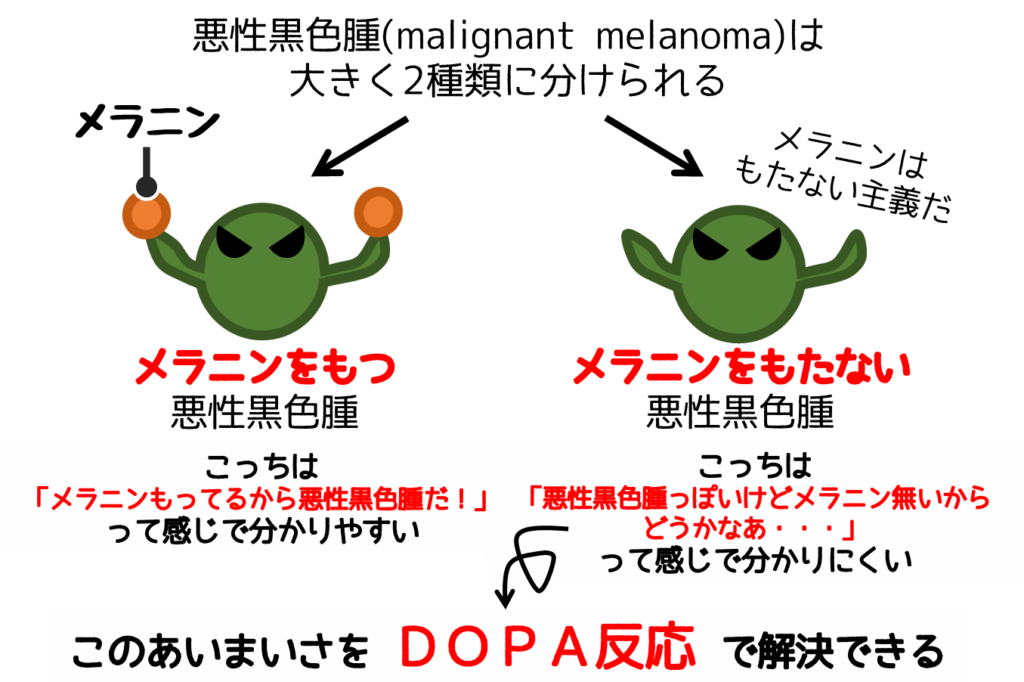

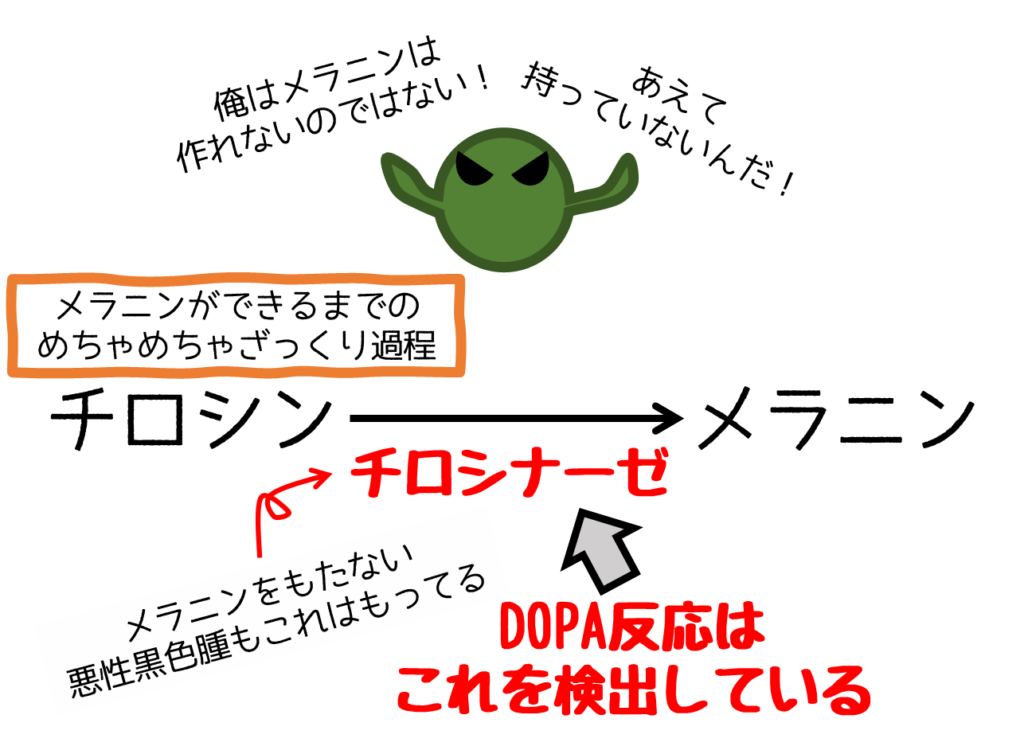

●DOPA反応(メラニン)

DOPA反応はメラニンを作る能力の細胞を染める方法です。

そのため染まればメラノサイト由来であることが分かります。

- 凍結切片を使う

- 加温する

- メラニン産生能を持つ細胞を染める

- メラニンをもたない悪性黒色腫にも有効

DOPA反応は悪性黒色腫に有効

悪性黒色腫にはメラニンを持つものと持たないものがいます。

- 前者は melanoma

- 後者はamelanotic melanoma

と呼ばれます。

メラニンを持たない場合、メラニン証明では悪性黒色腫が分かりません。

しかし、どちらの腫瘍もメラニンを作る能力はあるためDOPA反応でメラノサイトかどうかの確認ができます。

悪性黒色腫と免疫染色

悪性黒色腫は特染よりも免疫染色を使って検出することが多いです。

- S-100

- NSE

- HMB45

- Melan A

(MART-1) - p16

- SOX10

- MITF

国試受験者は❶〜❹、細胞検査士受験者は全て+BRAF遺伝子変異があることも覚えておこう!

●PAS反応(リポフスチン)

リポフスチンには糖・蛋白・脂質など様々な物質が含まれるため、糖部分にPAS反応が陽性を示します。

- 過ヨウ素酸で酸化

- シッフ試薬で呈色

- 塩基性フクシンを含む

- 対象物が赤紫に染まる

- グリコーゲン、粘液、赤痢アメーバ、真菌、基底膜などが染まる

●脂肪染色(リポフスチン)

リポフスチンには糖・蛋白・脂質など様々な物質が含まれ、脂質部分を脂肪染色で染めます。

脂肪染色は主に以下の4種類があり、染色法によってリポフスチンの染色結果が異なります。

さらに、脂肪染色は5つの共通点があります。

試験に出やすいため、必ず覚えてください。

- 無極性色素(ナイル青以外)

- 厚めの凍結切片を使う

- アルコール固定は禁忌

- 染色工程にアルコールを含む

- 加温する

●チール・ネルゼン染色(リポフスチン)

抗酸菌を染める染色ですが、リポフスチンも抗酸性物質であるため、染まります。

チール・ネルゼン染色は石炭酸フクシン(フェノールと塩基性フクシン)を使用して抗酸菌を染める方法ですが、リポフスチンも抗酸性物質であるため赤く染まります。

塩基性フクシンのゴロはこちら

- 石炭酸フクシン(赤色)

結核菌、非結核性抗酸菌、ノカルジア、らい菌、リポフスチン - メチレン青(青色)

背景、非抗酸菌

●ホール法(胆汁色素)

ホール法は胆汁色素(ビリルビン)を染める染色法です。

胆汁色素は閉塞性黄疸や溶血性黄疸などによって血中ビリルビン濃度が高くなると、組織に顆粒状物質として沈着します。

HE染色ではビリルビンが褐色に見えるため、他の褐色色素(リポフスチンやメラニン)と鑑別したいときに有効な方法です。

ビリルビンは酸化されると緑色のビリベルジンに変化することを利用した染色法です

EVG染色でも使うワンギーソン液も使うため膠原線維が赤色に染まります。

●グメリン染色(胆汁色素)

グメリン法は胆汁色素(ビリルビン)を染める染色法です。

ビリルビンを酸化すると色調が経時的に変化する性質があります。

その変化を確認することでビリルビンの証明を行う方法です。

●ベルリン青染色(ヘモジデリン)

無機物の染色の項にあるベルリン青染色を参照。

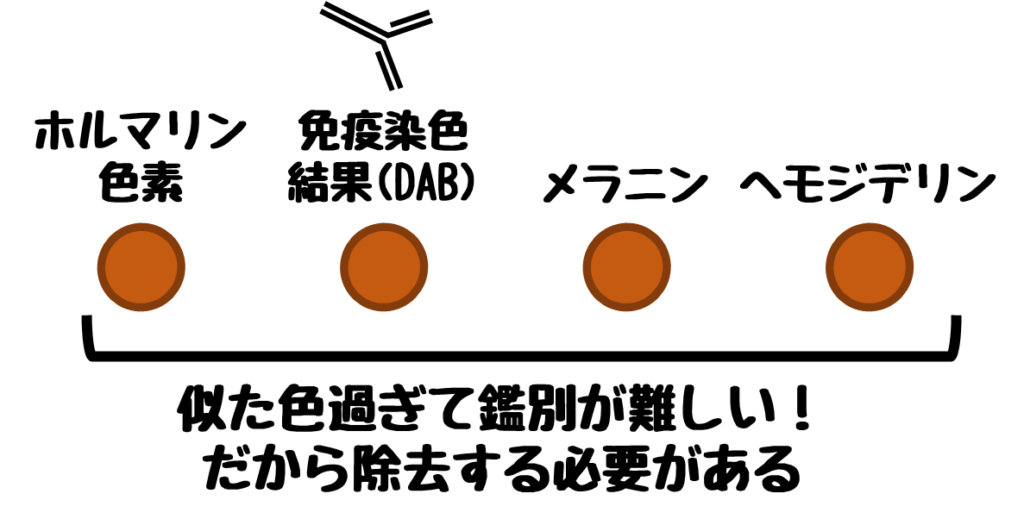

●ホルマリン色素の除去方法

ホルマリン色素は褐色の色素

ホルマリン色素とはホルマリン固定された組織に見られる褐色色素です。

ヘモグロビンが変化しが発生するため、血液が多い組織で。

ホルマリン色素は他の褐色物質と見分けが難しく標本観察の邪魔になるため、除去する必要があります。

- DAB

- メラニン

- ヘモジデリン

ホルマリン色素除去方法は2種類です。

- ベロケイ法

水酸化カリウム+エタノール - カルダセウィッチ法

アンモニア+エタノール

下のゴロで覚えよう!

【ホルマリン色素の除去方法のゴロ】

ホルスタインは軽めのサンドウィッチをベロで除去

- ホルスタイン色素(ホルマリン色素除去)

- 軽めのサンドウィッチ(カルダセウィッチ)

- ベロ(ベロケイ法)

【ベロケイ法に使う試薬のゴロ】

ベロで舐めてスイカの成分を得た

- ベロ(ベロケイ法)

- スイカ(水酸化カリウム)

- 得た(エタノール)

【カルダセウィッチ法の試薬ゴロ】

軽めのサンドウィッチとアンモナイトを得た

- 軽めのサンドウィッチ(カルダセウィッチ法)

- アンモナイト(アンモニア)

- 得た(エタノール)

\固定に関する全知識はこちら/

無機物の染色4種類

無機物とは鉄、カルシウム、銅などのことです。

病的な状態などではこれらが多く沈着することがあり、その際に以下の染色が有効です。

●ベルリン青染色(3価鉄)

ベルリン青(Berlin blue)染色は主に3価の鉄を染める染色です。

体外から摂取された鉄分は3価の場合、腸管で2価鉄に還元されて吸収される。

吸収された2価鉄は血中で酸化されて3価鉄になる。

その後、トランスフェリンに運ばれて骨髄や組織に運ばれ、ヘモグロビン合成などに利用される。

過剰な鉄は3価の状態で可溶性のフェリチンや比較的不溶性のヘモジデリンという貯蔵鉄として肝臓などに存在する。

- 3価の鉄を染める

- フェロシアン化カリウムを使う

- 関連疾患

- ヘモジデローシス

- ヘモクロマトーシス

- うっ血

- ガムナ・ガンディ結節

- 肺うっ血

(左心不全:心臓病細胞)

- 溶血性疾患

- 貧血

- 鉄欠乏性貧血

- 鉄芽球性貧血

- 出血

- アスベスト小体

- 石綿肺

- 中皮腫

- 肺がん

- マラコプラキア

(ミカエリス・ガットマン)

- 金属器具を使わない

- コロイド鉄染色にも使われる

ベルリン青染色の原理

目的物質である3価の鉄イオンとフェロシアン化カリウムが結合するとベルリン青が形成されて3価鉄が青に染まる。

3価の鉄はフェロシアン化カリウム

2価の鉄はフェリシアン化カリウム

で検出します。

“ロ”は画数が3だから3価鉄

“リ”は画数が2だから2価鉄

と覚えましょう。

ベルリン青染色で検出する疾患・物質

- ヘモジデローシス

- ヘモクロマトーシス

- うっ血

- ガムナ・ガンディ結節

- 肺うっ血

(左心不全:心臓病細胞)

- 溶血性疾患

- 貧血

- 鉄欠乏性貧血

- 鉄芽球性貧血

- 出血

- アスベスト小体

- 石綿肺

- 中皮腫

- 肺がん

- マラコプラキア

(ミカエリス・ガットマン)

●ターンブル青染色(2価鉄)

この染色は以下の2点だけ覚えてください。

- 2価鉄を青く染める

- フェリシアン化カリウムを使用する

●コッサ反応(カルシウム)

コッサ反応は硝酸銀でカルシウムを間接的に検出する染色です。

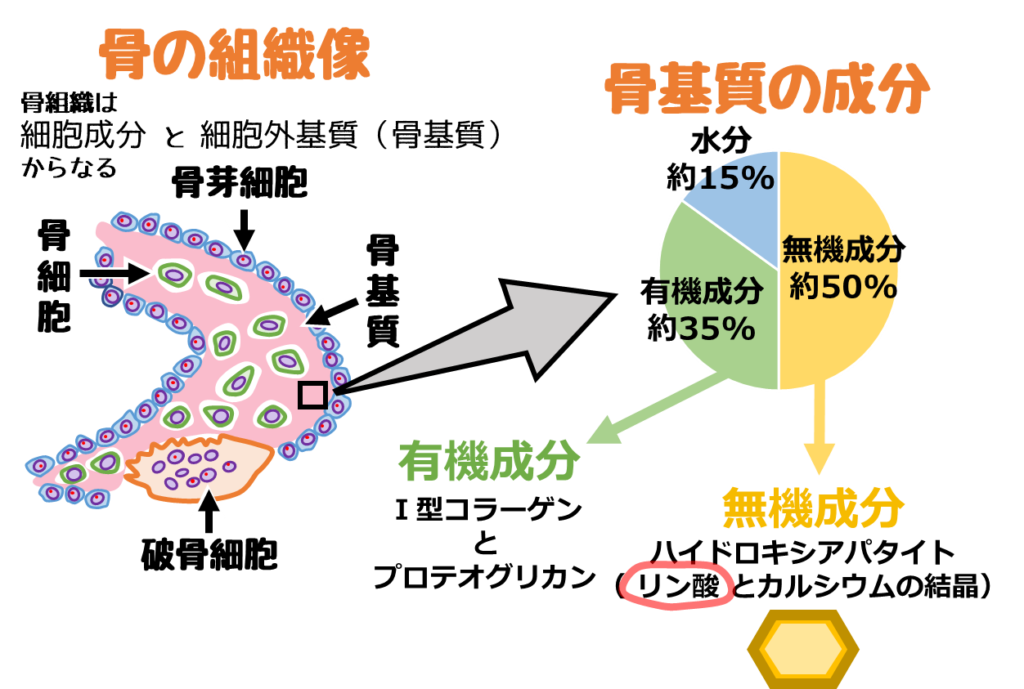

体内のカルシウムは約99%がハイドロキシアパタイトとして骨に存在しています。

コッサ反応はこの正常カルシウムよりも石灰化など異常なカルシウム沈着を検出したい時に用います。

コッサ反応の原理

骨基質は無機成分としてハイドロキシアパタイトを含みます。

これはリン酸とカルシウムの結晶です。

コッサ反応はこのリン酸(陰イオン)を染めており、カルシウムを間接的に証明する方法です。

コッサ反応は硝酸銀液で黒に染める

コッサ反応は硝酸銀でカルシウムを黒褐色に染めます。

硝酸銀を使う染色は多いのでゴロで覚えましょう。

コッサ反応の目的|対象疾患・物質

- 腫瘍の石灰化(砂粒小体)

- 漿液性癌

- 甲状腺乳頭癌

- 髄膜腫

- 乳腺粘液癌

- その他乳頭状腫瘍

- マラコプラキア

(ミカエリス・ガットマン) - 動脈硬化症

- 粥状硬化症

- メンケベルグ動脈硬化症

- 弾性線維性仮性黄色腫

- 結核

- 寄生虫体・卵

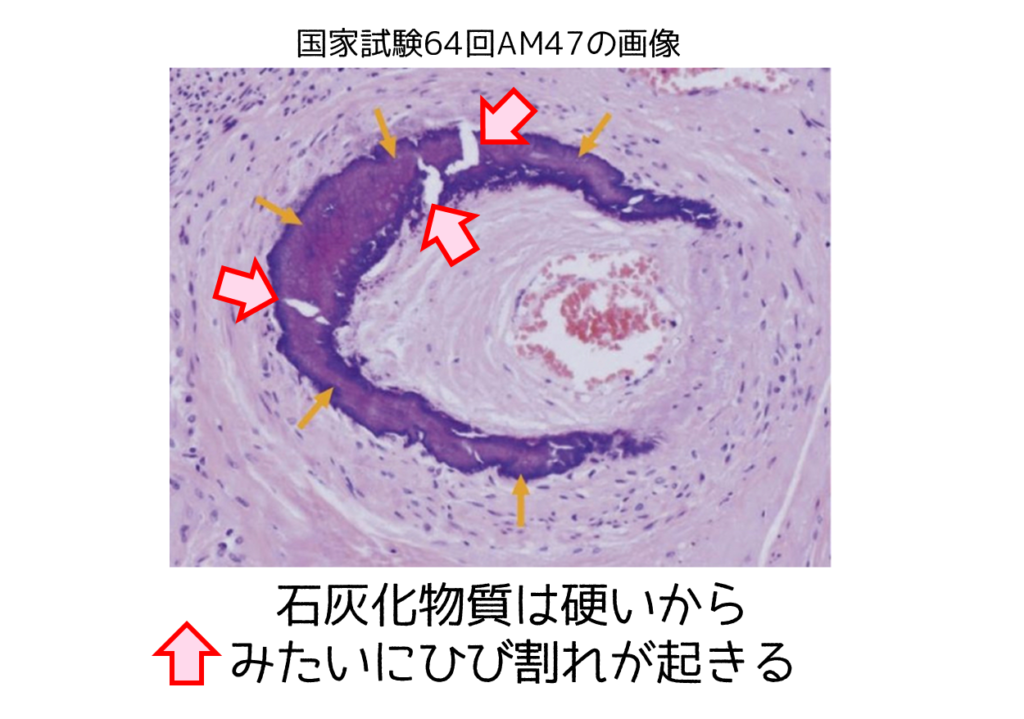

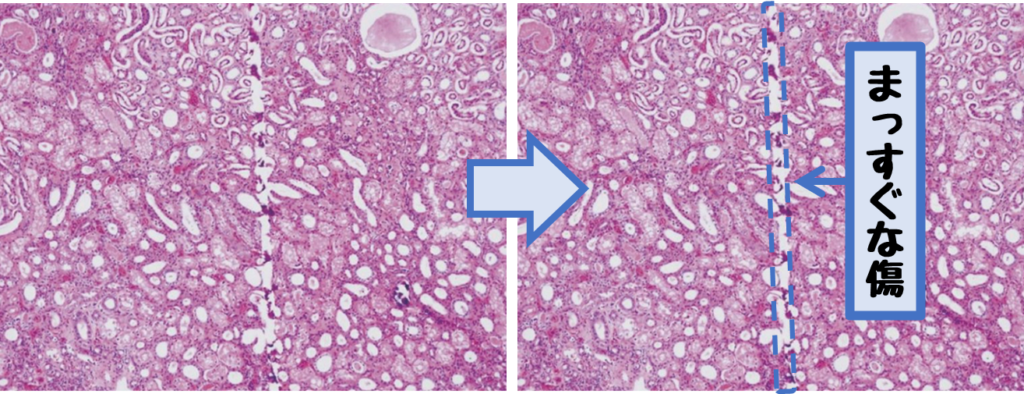

石灰化組織の見方

石灰化は硬いため、そのままでは標本作製、特に薄切ができません。

そのため脱灰を行い、やわらかくしてから薄切します。

脱灰をしてもまだ硬いことがあり、その場合は上画像のようにひび割れが生じやすくなります。

石灰化のような硬いものを切ると刃こぼれが生じるため、刃こぼれ部分に傷が付くアーチファクトが見られます。

●ロダニン染色(銅)

ロダニン(Rhodanine)染色は銅を検出する染色法です。

通常は成人体内に銅が蓄積することはなく、Wilson病などの疾患で蓄積する。

ロダニン染色は以下の2つだけ覚えてください。

- 銅を染める

- Wilson病に有用

銅は他にもルベアン酸法やオルセイン染色(銅結合蛋白)でも検出できます。

アミロイドの染色6種類

| 染色名 | 染色性 | ||

|---|---|---|---|

| 光学 顕微鏡 | 偏光 顕微鏡 | 蛍光 顕微鏡 | |

| コンゴー赤染色 | 橙赤色 | 黄緑色 | 赤色 |

| ダイレクト・ファスト・ スカーレット染色 | 橙赤色 | 黄緑色 | 赤色 |

| ダイロン染色 | 橙赤色 | 黄緑色 | 赤色 |

| トルイジン青染色 | 赤紫色 (異染性) | ー | ー |

| メチル紫染色 | 赤紫色 (異染性) | ー | 青色 (種類による) |

| チオフラビンT染色 | ー | ー | 黄色 |

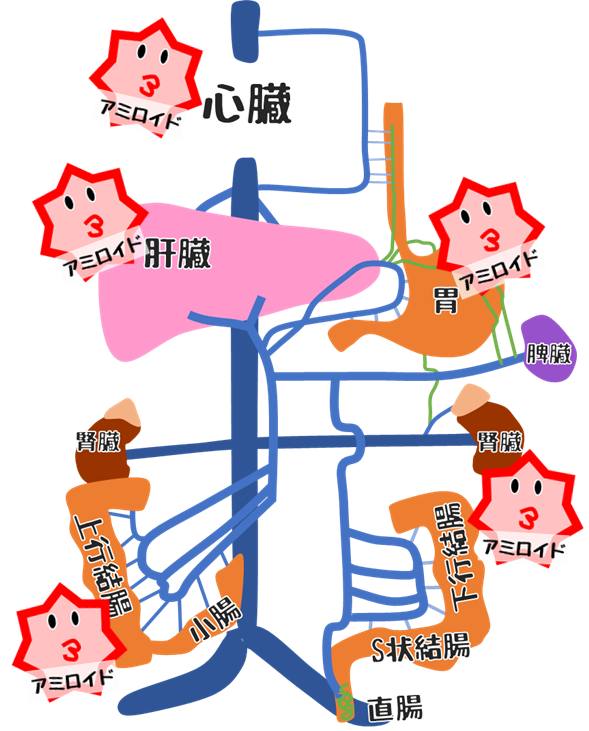

アミロイドは正常組織には存在しない異常なタンパクのことです。

これが組織に沈着した状態の総称が【アミロイドーシス】と呼ばれる疾患です。

アミロイドが沈着すること

アミロイドはHE染色でエオジン好性物質として見られるため、他のエオジン好性物質との鑑別が難しいです。

その時にアミロイドの染色による検出が有効です。

アミロイド染色の特徴|偏光と蛍光

一般的なアミロイドの染色は❶コンゴー赤❷ダイレクト・ファスト・スカーレット(DFS)です。

この2つはかなり似た特徴があります。

- 光学顕微鏡で橙赤色に染まる

- 黄緑色の偏光を示す

- 蛍光顕微鏡で赤色を示す

●コンゴー赤染色

コンゴー赤染色の組織像。薄い橙赤色部分が陽性部位。

コンゴー赤(Congo red)染色は一般的なアミロイド染色の1つ。

アミロイド特有のβシート構造と水素結合し、線維に染料が並んで結合することが原理とされています。

皮膚アミロイドなど種類によっては染まりが悪い点に注意です。

- 光学顕微鏡で橙赤色

- 偏光顕微鏡で黄緑色の複屈折光

- 蛍光顕微鏡で赤色

- 皮膚のアミロイドは染まりが弱い

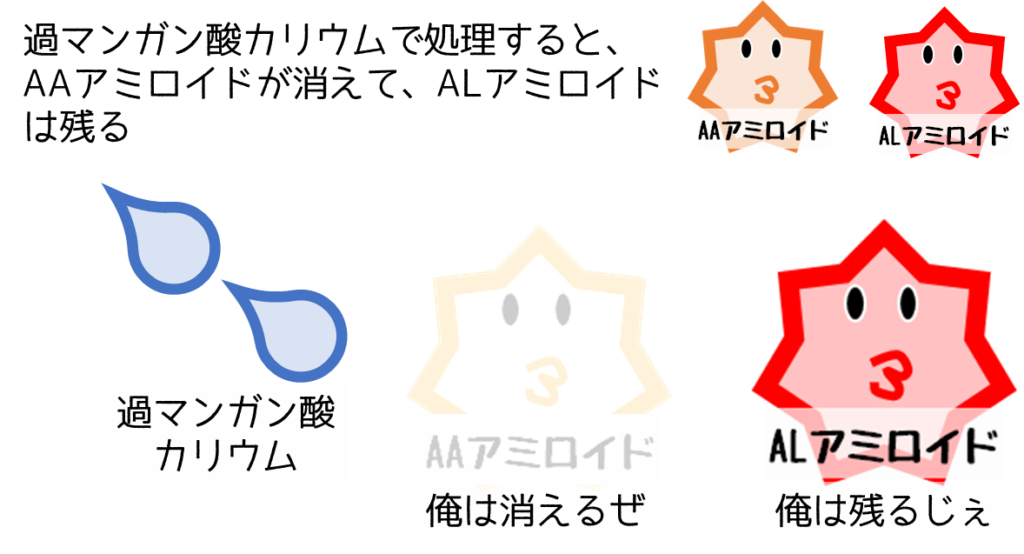

- 過マンガン酸処理でアミロイド(AAとAL)を鑑別する

過マンガン酸処理によるアミロイドAAとALの鑑別

アミロイドにはいろんな種類があります。

疾患によって異なりますが、コンゴー赤やダイレクト・ファスト・スカーレット染色だけではわかりません。

そんな時は過マンガン酸カリウム処理を行えばALアミロイド(免疫グロブリン性アミロイドーシス)とAAアミロイド(反応性アミロイドーシス)の鑑別ができます。

過マンガン酸カリウム処理するとAAアミロイド消えます。

染色前に処理したものと処理していないものを用意すればどちらの種類かが分かります。

●ダイレクト・ファスト・スカーレット染色

ダイレクト・ファスト・スカーレット(Direct fast scarlet; DFS)染色はコンゴー赤染色と並ぶ一般的なアミロイドの染色法です。

ダイロン染色という別のアミロイド染色法があり、その改良版のような方法です。

コンゴー赤染色で染まりが悪い皮膚アミロイドなども染まります。

覚える点はコンゴー赤とほぼ同じです。

- 光学顕微鏡で橙赤色

- 偏光顕微鏡で黄緑色の複屈折光

- 蛍光顕微鏡で赤色

- 皮膚のアミロイドも染まる

- 過マンガン酸処理でアミロイド(AAとAL)を鑑別する

●トルイジン青染色

トルイジン青染色は酸性粘液多糖類をメタクロマジー(異染性)で赤紫色に染める染色として有名ですが、アミロイドも同様に赤紫色に染まります。

関連する過去問と答え

問題 56P52

疾患と染色法の組合せで誤っているのはどれか。

1. 膜性腎症 - PAM 染色

2. C型肝炎 - オルセイン染色

3. Wilson 病 - ロダニン染色

4. アミロイドーシス - コンゴーレッド染色

5. ヘモジデローシス - ベルリン青染色

- 答えはここをクリック

-

2. C型肝炎 - オルセイン染色

問題 56P54

肺組織のH-E染色標本(別冊No.8) を別に示す。

矢印の構造物を同定するのに有用なのはどれか。

1. PAS染色

2. グラム染色

3. ベルリン青染色

4. アザン・マロリー染色

5. マッソン・フォンタナ染色

- 答えはここをクリック

-

3. ベルリン青染色

問題 61P53

組織内構造物と染色法の組合せで誤っているのはどれか。

1.神経内分泌顆粒 - Grimelius 染色

2.胆汁色素 - Gmelin 法

3.ヘモジデリン - Congo red 染色

4.メラニン色素 - Masson-Fontana 染色

5.リポフスチン - Schmorl 反応

- 答えはここをクリック

-

3.ヘモジデリン - Congo red 染色

問題 61A54

肺に沈着したアスベスト小体の染色標本(別冊 No.8)を別に示す。

染色法はどれか。

1.Alcian blue 染色

2.Berlin blue 染色

3.methylene blue 染色

4.Nile blue 染色

5.Victoria blue 染色

- 答えはここをクリック

-

2.Berlin blue 染色

問題 63P53

皮膚の H-E 染色標本(別冊No. 9)を別に示す。

組織内の褐色色素を証明する染色法はどれか。

1.PTAH 染色

2.Grimelius 染色

3.Congo red 染色

4.Berlin blue 染色

5.Masson-Fontana 染色

- 答えはここをクリック

-

5.Masson-Fontana 染色

問題 65A47

皮膚のH-E染色標本(別冊No.6)を別に示す。

矢印に示す褐色顆粒を染色する染色法はどれか。

2つ選べ。

1.Kossa 反応

2.Sudan Ⅲ染色

3.Schmorl 反応

4.Berlin blue 染色

5.Masson-Fontana 染色

- 答えはここをクリック

-

3.Schmorl 反応

5.Masson-Fontana 染色

問題 65P50

左心不全症例の肺の特殊染色標本(別冊No. 6)を別に示す。

染色法はどれか。

1.Alcian blue 染色

2.Berlin blue 染色

3.methylene blue 染色

4.Nile blue 染色

5.toluidine blue 染色

- 答えはここをクリック

-

2.Berlin blue 染色

問題 65P57

病理組織標本の偏光顕微鏡観察が有用なのはどれか。

2つ選べ。

1.メラニン

2.アミロイド

3.ケイ酸結晶

4.ビリルビン

5.ヘモジデリン

- 答えはここをクリック

-

2.アミロイド

3.ケイ酸結晶

問題 66A49

萎縮を示す心臓のH-E染色標本(別冊No.7)を別に示す。

矢印で示すのはどれか。

1.メラニン

2.アミロイド

3.グリコーゲン

4.リポフスチン

5.ホルマリン色素

- 答えはここをクリック

-

4.リポフスチン

問題 67A52

toluidine blue 染色で異染色性を示すのはどれか。

1.アミロイド

2.コロイド

3.セロイド

4.ヘモジデリン

5.リポフスチン

- 答えはここをクリック

-

1.アミロイド

問題 68A45

褐色萎縮で沈着するのはどれか。

1.脂 肪

2.メラニン

3.アミロイド

4.グリコーゲン

5.リポフスチン

- 答えはここをクリック

-

5.リポフスチン

問題 69P50

ヘモジデリンを染色する方法はどれか。

1.Kossa反応

2.Nissl染色

3.Grocott染色

4.Grimelius染色

5.Berlin Blue染色

- 答えはここをクリック

-

5.Berlin Blue染色