【軟骨・骨】医療系試験のための軟骨・骨の構造・機能をイラスト解説

軟骨と骨は支持組織に含まれる

軟骨と骨は四大組織の支持組織に含まれます。

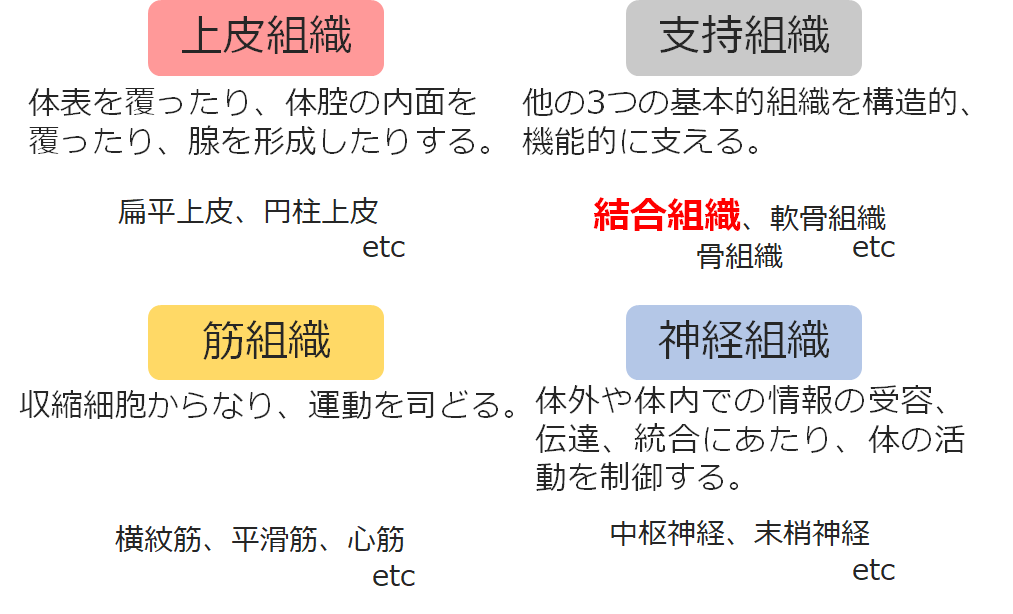

組織とは細胞があつまったもので大きく4種類に分けられます。

この4つは四大組織と呼ばれ、全ての組織がこの4つのどれかに該当します。

- 上皮組織

- 支持組織

- 筋組織

- 神経組織

今回は結合組織は【支持組織】に含まれるよ。

いろんな組織が4つのどこに該当するかは必ず理解しておこう!

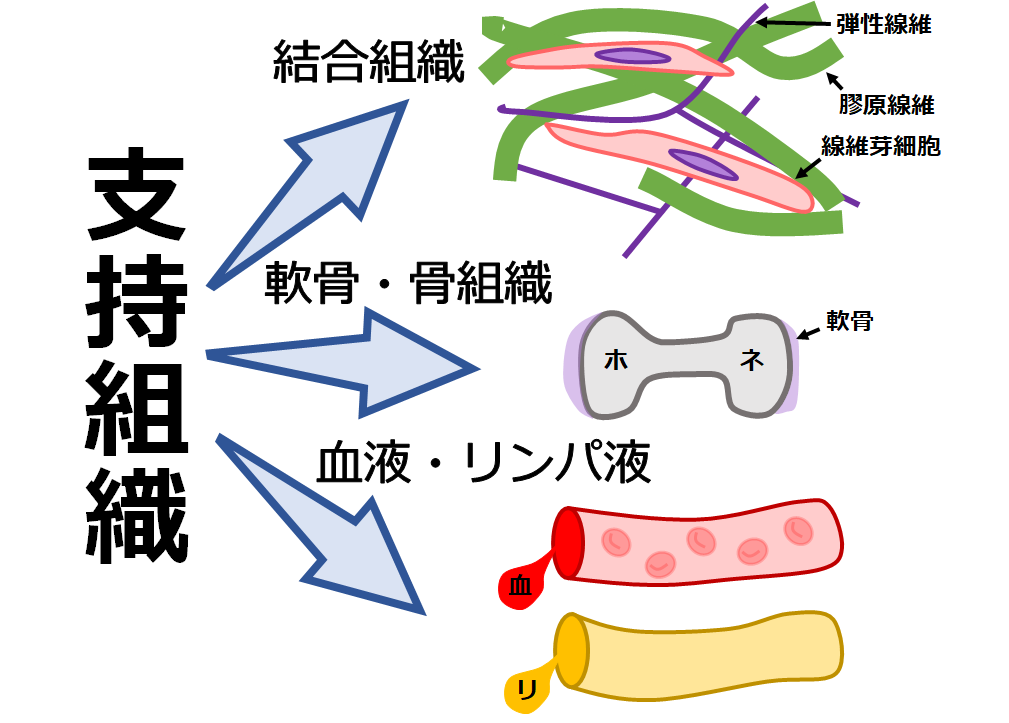

支持組織は結合組織、軟骨・骨組織、血液・リンパの総称

支持組織はカラダを支えたり、器官の形を保ったりするもの。

以下の3種類が当てはまります。

- 結合組織

- 軟骨・骨組織

- 血液・リンパ液

軟骨と骨は身体の支持・運動・保護を行う

軟骨・骨は身体の支持、運動、保護という3つの主要な役割があります。

骨はさらに、造血作用(骨髄で血液細胞が作る)、カルシウム・リンの貯蔵といった重要な機能もあります。

- 支持

- 運動

- 保護

【軟骨】軟骨は構造や特性が骨と違う

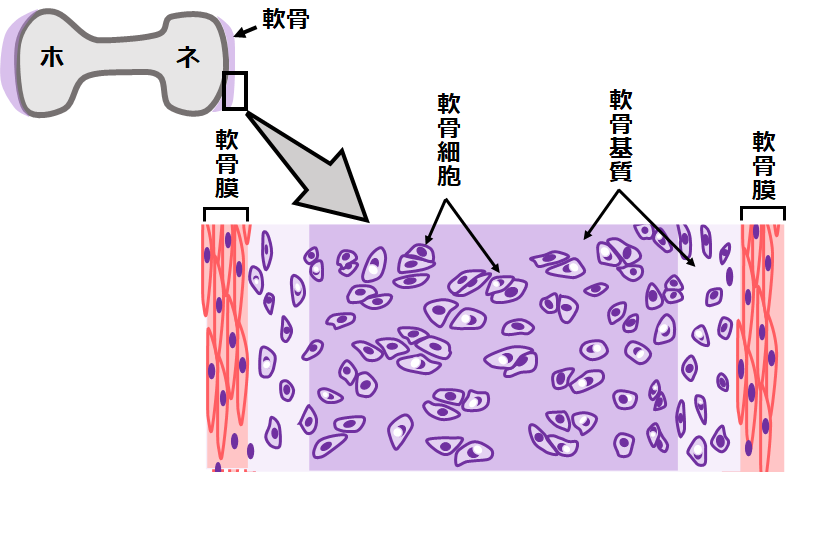

軟骨は骨と違い、以下の3つの特徴があります。

- 無血管組織

血管、リンパ管、神経が存在しない - 栄養供給

軟骨は血管などが無いため、周囲の結合組織(軟骨膜)や関節液からの拡散によって行われる - 柔軟性

弾力性や荷重緩衝作用などの特性があり、これは軟骨基質によるもの

軟骨は軟骨細胞と軟骨基質から構成される

軟骨は、主に軟骨細胞と豊富な細胞外基質(軟骨基質)から構成されます。

軟骨芽細胞は軟骨膜に存在し、基質成分を分泌する

軟骨芽細胞は主に軟骨膜の内側に存在し、基質成分を分泌します。

最終的にこの軟骨芽細胞が軟骨細胞に分化します。

軟骨の成長様式である【付加成長】にも関与します。

軟骨は付加成長と間質成長(介在性成長)という2種類のステップで成長する。

- 付加成長

軟骨膜に存在する軟骨芽細胞が増殖することで外側に向かって拡大し、軟骨の体積を増やす。

軟骨膜が存在しない関節軟骨や線維軟骨では付加成長は起きないとされる。 - 間質成長(介在性成長)

軟骨組織の内部で細胞が分裂・増殖し、同時に細胞外基質(軟骨基質)を産生するで、軟骨内部から拡大する成長様式。

軟骨細胞は軟骨芽細胞から分化し、基質を維持する

軟骨細胞は軟骨芽細胞から分化する細胞です。

軟骨芽細胞と同様に基質成分の産生や維持などを行います。

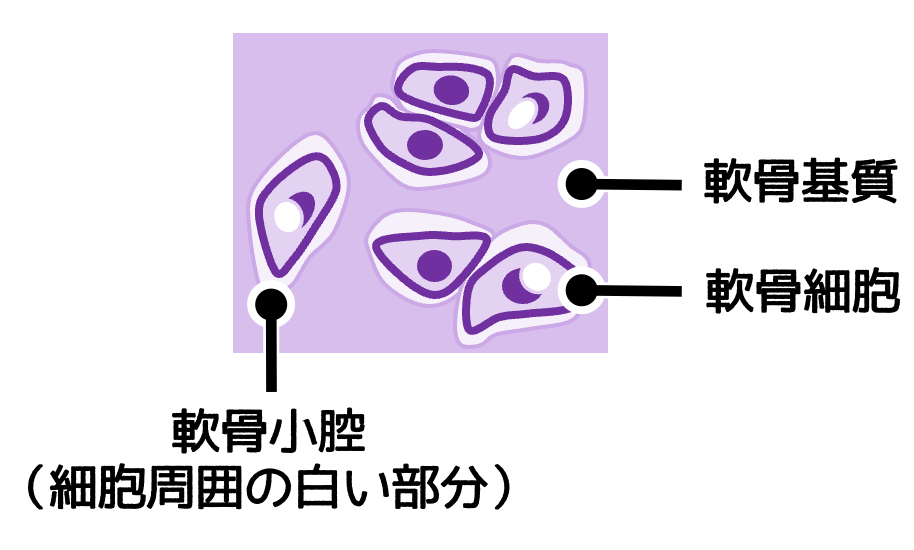

軟骨細胞は軟骨基質中の軟骨小腔という部屋の中にいます。

軟骨深部には、1つの軟骨小腔に2つ以上の細胞が存在するように見ることもありますが、実際は細胞間に薄い仕切りがある。

また、軟骨細胞には以下のような構造的特徴があります。

また、軟骨細胞は軟骨の成長様式の1つである、間質成長(介在性成長)に関与します。

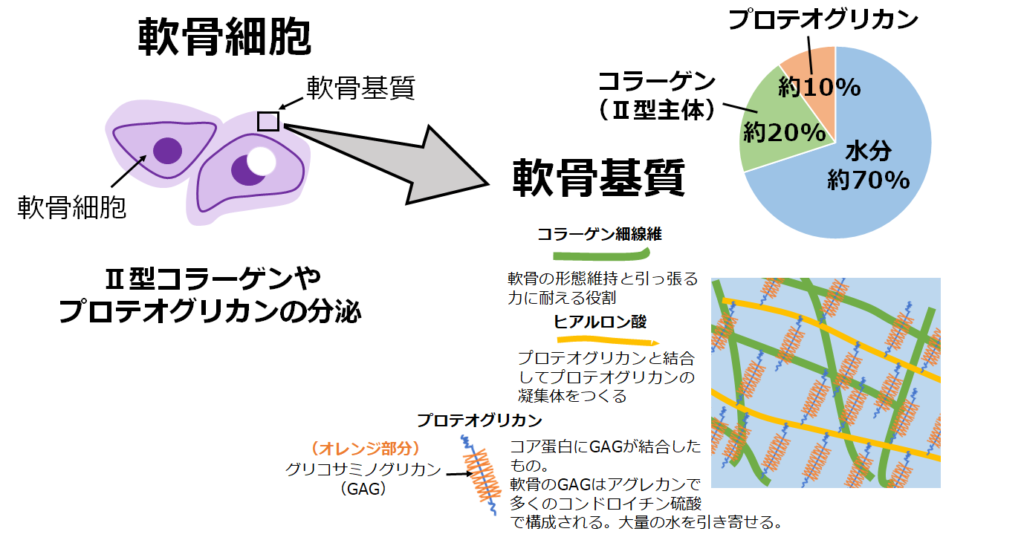

”軟骨基質”は水・有機成分・無機成分が含まれる

軟骨基質は軟骨の大部分を占める部分で、軟骨細胞から分泌されます。

主に水と有機成分(コラーゲン、プロテオグリカン、接着性糖蛋白)から構成されています。

骨ほど顕著な無機成分は含まれていませんが、カルシウムの沈着による石灰化が起こることがあり、これは【軟骨内骨化】に関与します。

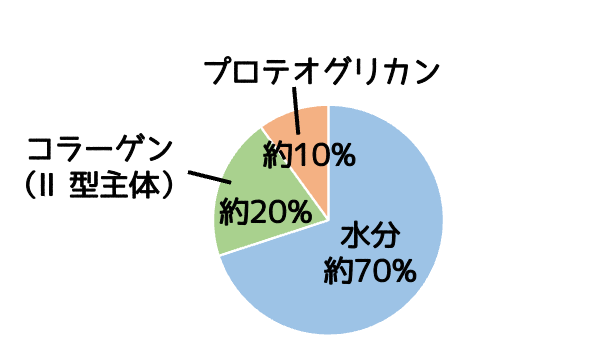

軟骨基質は水が最も多い

軟骨基質の60%〜80%は水で構成されています。

この水分が軟骨の弾力性の源で、無血管組織である軟骨細胞への酸素や栄養分の拡散、および代謝物の除去に不可欠な成分です。

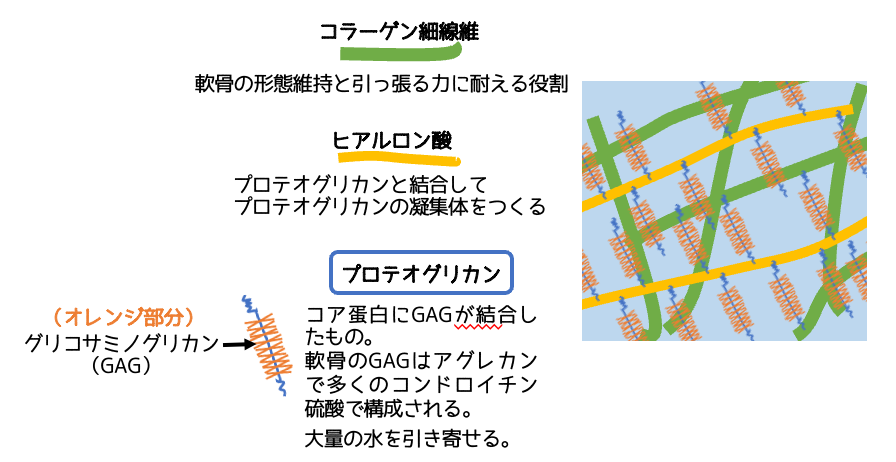

軟骨の線維はⅡ型コラーゲンが多い

軟骨基質には線維成分が含まれますが、これは軟骨の機能特性に大きく関係しています。

軟骨の線維成分としては主に以下の2種類が挙げられます。

軟骨のプロテオグリカンが水を保持する

軟骨にはプロテオグリカンが存在しており、多数のプロテオグリカンはヒアルロン酸と結合して巨大なプロテオグリカン凝集体を形成します。

このプロテオグリカン凝集体が多量の水分を保持し、基質の水和性ゲルを形成することで軟骨に弾力性が生まれます。

プロテオグリカンには種類があり、軟骨にはアグレカンが含まれます。

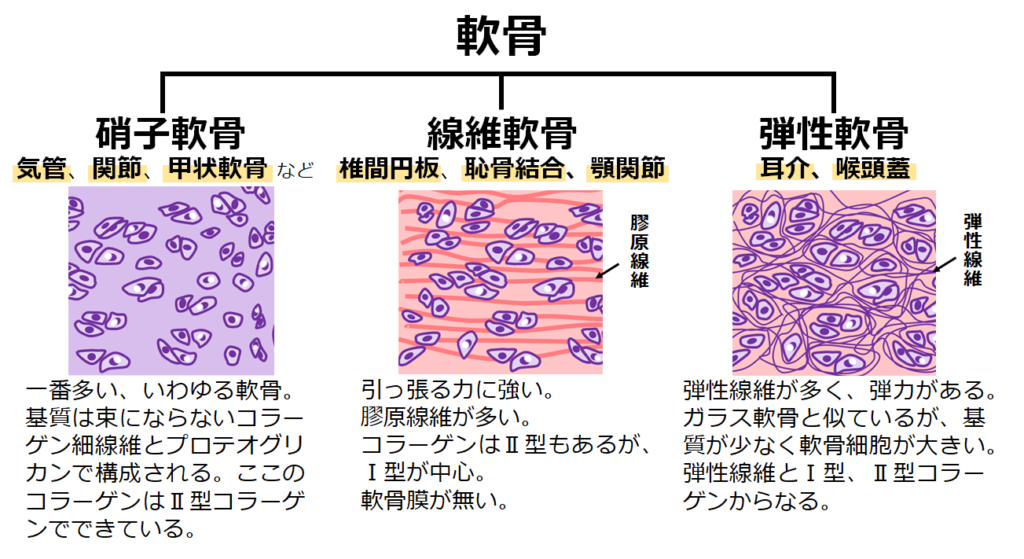

軟骨は硝子軟骨・弾性軟骨・線維軟骨に分けられる

軟骨組織は構造と機能の違いよって主に3つの種類に分類されます。

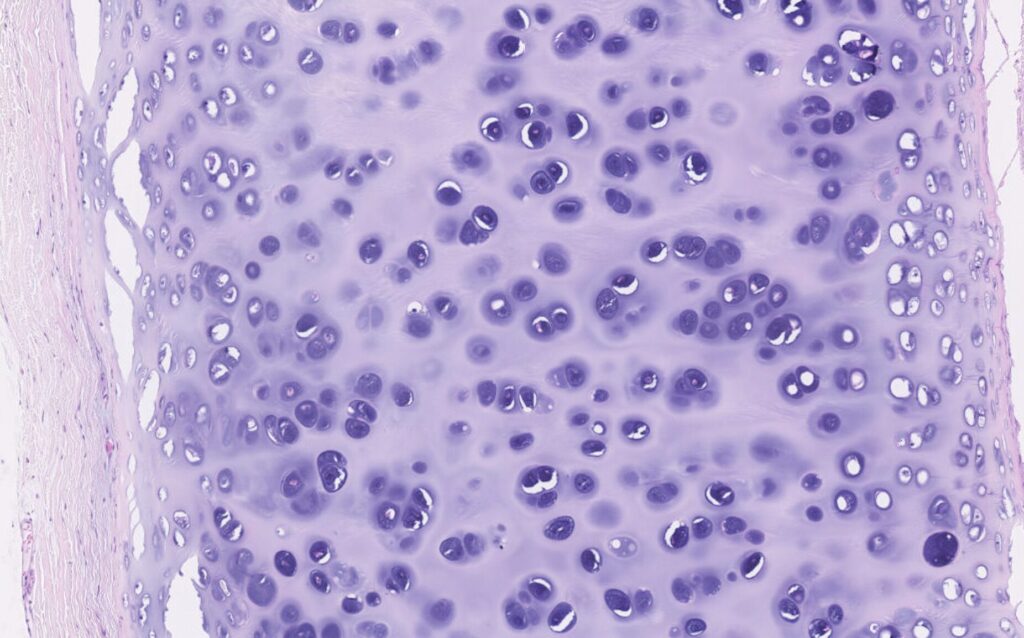

【硝子軟骨】の特徴と分布

硝子軟骨は(しょうしなんこつ)または(がらすなんこつ)と読みます。

体内に最も広く分布する軟骨で、一般的に軟骨というと硝子軟骨を指します。

肉眼的には半透明です。

通常辺縁には軟骨膜が存在するため、付加成長が起こります。

主なコラーゲンはⅡ型。

- 関節軟骨

- 肋軟骨

- 気管・気管支軟骨

- 甲状軟骨

- 輪状軟骨

- 鼻軟骨

【弾性軟骨】の特徴と分布

大量の弾性線維を含んでおり、弾力性に富む軟骨です。

肉眼的には黄色味があり、他の軟骨と異なりります。

硝子軟骨と同様に軟骨膜が存在するため、付加成長が起こります。

弾性線維以外に主なコラーゲンはⅡ型。

- 耳介

- 喉頭蓋

【線維軟骨】の特徴と分布

大量の膠原線維(I型コラーゲン)を含み、圧迫や牽引などの強い力に耐える強靭さを持つ軟骨です。

主なコラーゲンはⅠ型。

- 椎間板(特に線維輪)

- 恥骨結合

- 膝関節の半月板

- 関節円板

軟骨を染める染色

軟骨を染める染色覚えたいものを以下の表にまとめました。

一般的な軟骨である硝子軟骨の染まり想定した表です。

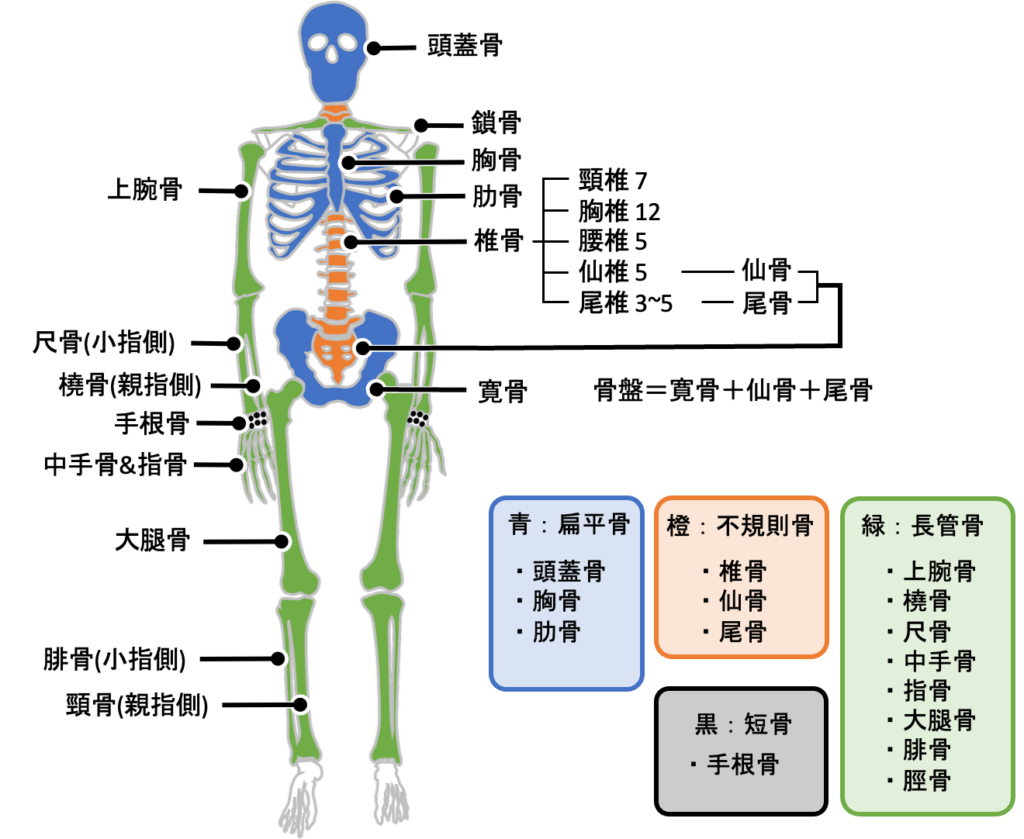

【骨】全身の骨は4種類に分けられる

全身の骨は❶長管骨❷扁平骨❸不規則骨❹短骨❺含気骨❻種子骨に分けることができます。

上イラストでは主な❶長管骨❷扁平骨❸不規則骨❹短骨を記載しています。

長管骨は手足の細長い骨

- 上腕骨

- 橈骨

- 尺骨

- 中手骨

- 指骨

- 大腿骨

- 腓骨

- 脛骨

長管骨は、手足の骨のように細長く管状の形態を持つ骨で、体を支える骨格を形成し、筋組織の固定、脳や内臓の保護といった骨の基本的な支持・保護・運動作用を担っています。

また、骨髄での造血機能や、体液中のリン・カルシウムの貯蓄と供給源としての役割も果たしています。

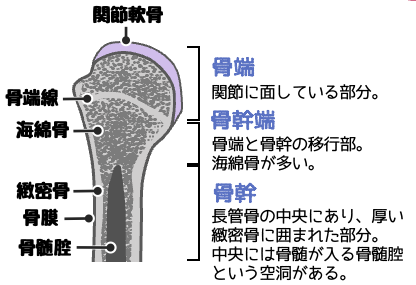

長管骨の3つの構造

長管骨は、その形態と機能に基づいて以下の3つの主要な部位に分けられます。

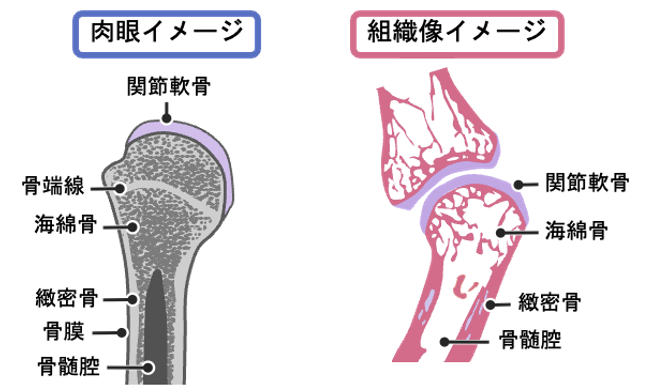

- 骨幹

長管骨の中央に位置する管状の部分。

内部には骨髄腔と呼ばれる広い空間があり、成人の長管骨の骨髄腔には、造血機能が少ない黄色骨髄(脂肪に富む)が多く存在します。

骨幹への主な血液供給は、栄養動脈と骨幹端動脈から行われます。 - 骨端

長管骨の両端にある膨らんだ部分。

骨端の内部は主に海綿骨で構成されており、ここには多数の空洞があり、その中に骨髄が入っています。

骨端への血液供給は骨端動脈によって行われます。

関節面は関節軟骨と呼ばれる硝子軟骨で覆われており、衝撃吸収や荷重分散の役割を担っています。 - 骨幹端

骨幹と骨端の間に位置する帯状の領域で、成長期には特に重要な部分となります。

この部位には、骨の長軸方向への伸長を司る骨端板(成長軟骨板)が存在します。

骨幹端部は海綿骨の割合が高く、緻密骨は薄いという特徴があります。

血管供給が豊富であるため、癌の骨転移の好発部位として知られています。癌細胞が血管を介して骨中に侵入すると、血管に沿った部位に転移巣を形成することがあり、骨端軟骨へ栄養を供給する血管が豊富な骨幹端部はその標的となりやすいのです。

長管骨の発育は軟骨内骨化

軟骨内骨化は、骨が形成方法の一つで、特に長管骨の成長において重要な役割を担っています。

胎児期にまず硝子軟骨の原型が作られ、それが石灰化して細胞が死に、最終的に骨組織に置き換わっていく過程を指します。

これは、ほとんどの骨が軟骨を鋳型として形成される様式で、具体的には関節軟骨以外のすべての軟骨が骨に置き換わるとされています。

【軟骨内骨化のメカニズムと過程】

- 軟骨原型の形成

胎生期に、まず骨となる部位に硝子軟骨の原型が形成される。

この軟骨は、軟骨細胞と豊富な軟骨基質(II型コラーゲンやプロテオグリカンなど)から構成。

軟骨組織は通常、血管やリンパ管、神経線維が入り込んでいない「無血管組織」であるが、発生途上の骨端部の軟骨には血管が侵入することもある。 - 一次骨化中心の形成

長管骨の軟骨内骨化では、軟骨の中央部(将来の骨幹部)に血管が侵入し、ここが一次骨化中心となる。

この中心部では、軟骨組織の破壊と骨組織の形成が開始される。 - 骨芽細胞による骨形成

骨膜(線維性結合組織)に存在する間葉細胞が骨芽前駆細胞に分化し、さらに骨芽細胞を生成する。

骨芽細胞は骨の表面に存在して骨成分(類骨)を合成・分泌し、その石灰化を促す。

その後、骨芽細胞は自ら合成した骨基質の中に埋没して骨細胞となる。 - 二次骨化中心の形成

生後、または胎生後期には、長管骨の両端(将来の骨端部)にも血管が侵入し、二次骨化中心が形成される。ここでも軟骨組織が骨組織に置き換わるプロセスが進行する。 - 骨端板による長軸方向の成長

骨の長軸方向への伸長は、骨幹と骨端の間に位置する骨端板(成長軟骨板)によって行われる。この骨端板は、特に成長期に活発な軟骨細胞の増殖と骨化が起こる部位で、発育中の長管骨の骨端軟骨の栄養は血管によって維持される。

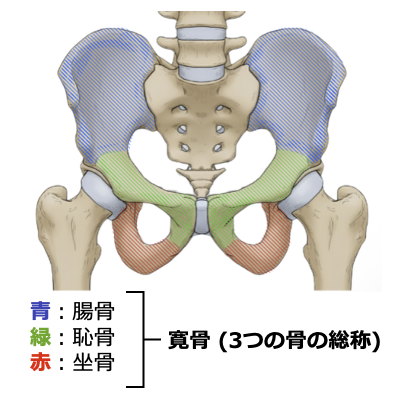

❷扁平骨は頭蓋骨や寛骨のこと

- 頭蓋骨

- 寛骨

- 腸骨

- 恥骨

- 坐骨

- 胸骨

- 肋骨

扁平骨は薄く平らな形状の骨で、脳や内臓などのデリケートな器官を保護する役割を担うことが多いです。

扁平骨の多くは膜内骨化で形成されます。

骨の発生様式の一つであり、間葉細胞から直接骨芽細胞が骨成分を産生することで骨が形成される様式。

軟骨内骨化と違い、軟骨を介さずに直接的に骨組織が形成される点が特徴。

【膜内骨化のメカニズムと過程】

- 骨芽細胞による骨形成

間葉細胞から分化した骨芽細胞が、直接骨成分を合成・分泌します。この骨形成は、骨膜(線維性結合組織)の直下にある骨芽細胞によって行われます。 - 海綿骨の形成

膜内骨化の初期段階では、海綿骨が最初に形成されます。

❸不規則骨は椎骨・仙骨・尾骨が含まれる

- 椎骨

- 仙骨

- 尾骨

不規則骨は、特定の形状に分類できない複雑な形をした骨です。

成人の椎骨には赤色骨髄が存在します。

❹短骨

- 手根骨

- 足根骨

短骨は短く不規則な形の骨です。

❺含気骨は副鼻腔と関連する

- 前頭骨

- 上顎骨

- 篩骨

- 蝶形骨

- 側頭骨

頭蓋の骨に多く見られ、内部に空洞を持つため骨が軽いという特徴があります。

この内部の空洞が副鼻腔などと呼ばれます。

❻種子骨は間接近くにある小さな骨

- 膝蓋骨

形が植物の種に似ており、関節運動の支点となって腱の動きをスムーズにします

緻密骨の構造

緻密骨(ちみつこつ)は、皮質骨(ひしつこつ)とも呼ばれ、非常に緻密で硬い構造です。

1. 緻密骨の場所と役割

緻密骨は骨の表層を占める部分です。

長管骨においては骨膜(最外層にある結合組織の膜)に包まれ、その内部にある緻密骨(皮質骨)が骨を構成しています。

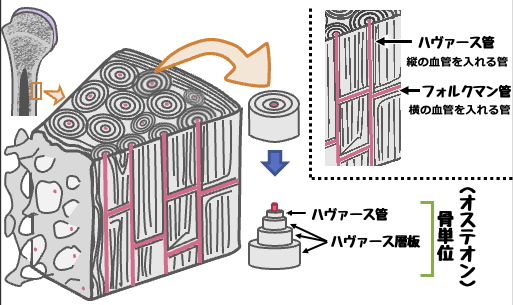

2. 緻密骨はオステオン(骨単位、ハバース系)からなる

緻密骨の最も特徴的な構造単位はオステオン(骨単位、ハバース系)と呼ばれる円柱状の構造。

緻密骨にはこのオステオンが多数集まって形成されます。

• 緻密骨内のオステオンの中心には、ハバース管と呼ばれる血管が通る管が縦に走っています。

さらに、ハバース管同士はフォルクマン管という横に走る管で繋がっており、これらの血管を通じて骨全体に酸素と栄養が供給されています。

この豊富な血管分布により、骨は損傷からの回復が早く、新陳代謝も活発に行われます。

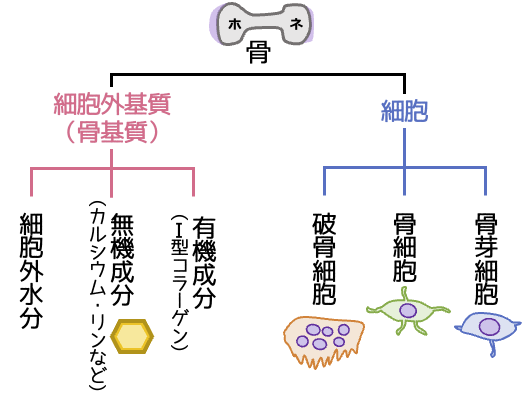

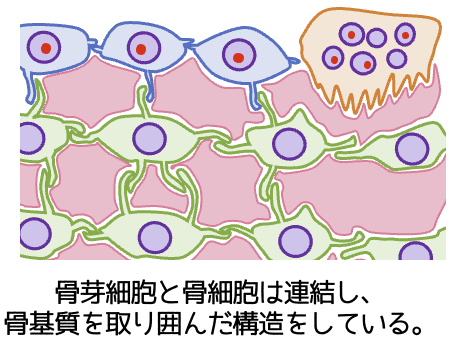

骨は骨基質と細胞成分からできている

骨は骨基質と細胞成分でできています。

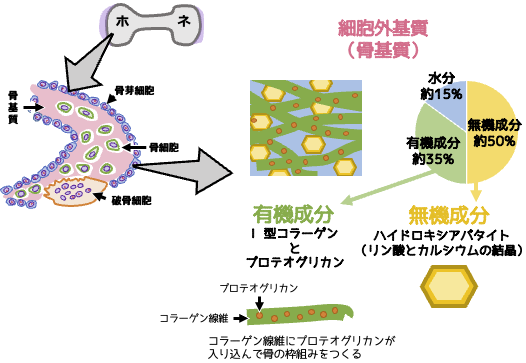

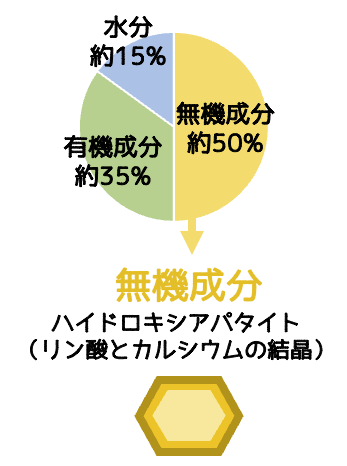

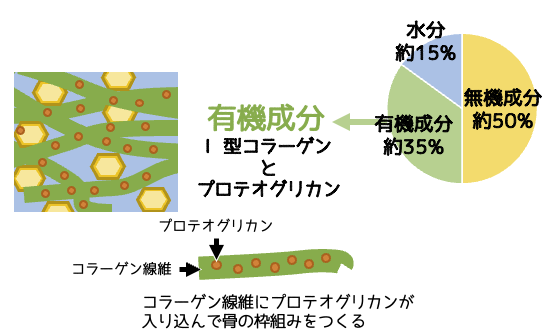

骨基質は無機・有機成分と水分からなる

骨基質は骨の大部分を占める細胞外基質で、骨に硬さや強靭さ、耐久力を与える主要な成分。

主に無機成分と有機成分、そして水分から構成されています。

軟骨と違い、水分の含有量が少なく、無機成分の割合が多いです。

骨基質の無機成分はハイドロキシアパタイトが主成分

ハイドロキシアパタイトとは結晶状のリン酸カルシウムのことです。

この結晶が粗いI型コラーゲン線維(骨基質の有機成分)と結合することで、骨の硬度、耐久力、強度が増します(骨細胞の働きの項で解説)。

また、ハイドロキシアパタイトはリンやカルシウムの貯蔵庫として役割があり、全身のカルシウムの99%とリンの85%が骨に貯蔵されています。

骨基質の有機成分はI型コラーゲンとプロテオグリカン

骨基質の有機成分で90%以上はI型コラーゲンです。

骨芽細胞内で3本のポリペプチド鎖が会合したI型プロコラーゲン(三重らせん)を形成したのち、細胞外に分泌されます。

このコラーゲン線維は、骨組織の形態維持と張力に抵抗する「枠組み」としての役割を果たします。

その他、糖タンパク質であるオステオカルシン、オステオポンチン、シアロ蛋白なども含まれます。

オステオカルシンはカルシウム結晶と強固に結合し、運動によって血中に放出されると、筋肉増強、認知機能改善、糖代謝改善、男性ホルモン分泌促進など、様々な良い効果を及ぼすことが知られています。

プロテオグリカンは多くの水分を保持し、基質の水和性ゲルを形成します。

骨の細胞成分は骨芽細胞・骨細胞・破骨細胞の3種類

骨には❶骨芽細胞❷骨細胞❸破骨細胞の3種類の細胞が存在します。

この細胞はそれぞれに異なる役割があります。

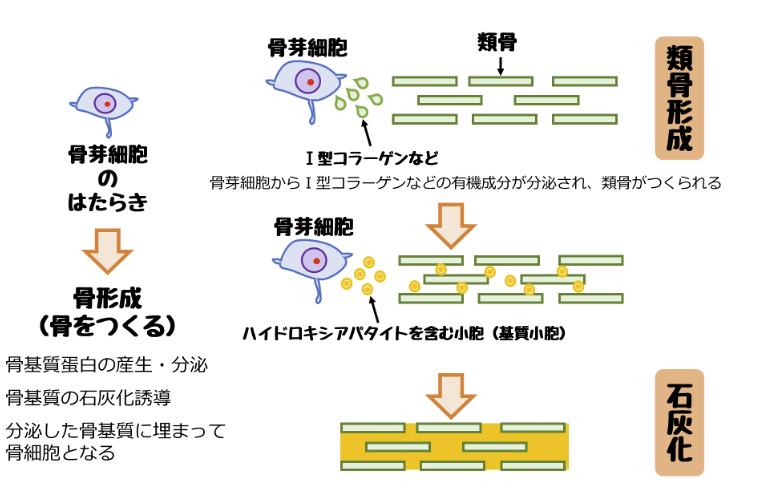

骨芽細胞は骨形成を行う

骨芽細胞の主な役割は骨形成(骨をつくる)です。

骨の表面に存在し、骨基質を合成・分泌し、その石灰化を促進します。

類骨は骨基質の未石灰化の有機部分のこと。

骨が形成される過程で骨芽細胞が合成・分泌する成分で、その後にハイドロキシアパタイトなどの無機成分が沈着して石灰化して硬い骨組織となる。

骨肉腫の診断には類骨や骨の存在を確認する必要がある。

細胞診標本では見られないこともある。

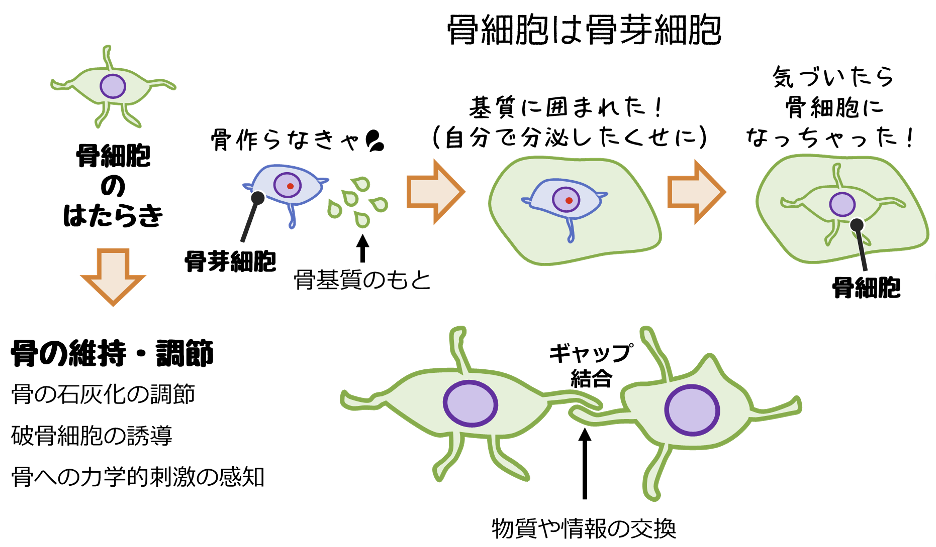

骨細胞は骨の維持・調節を行う

骨細胞は骨の恒常性維持、生体内のミネラルバランス調節、そして骨のリモデリング(再構築)に関わる細胞です。

この骨細胞は骨芽細胞が、自ら合成・分泌した骨基質の中に埋没して分化したものです。

骨細胞は、骨基質内の骨小腔と呼ばれる小さな空洞の中に閉じ込められて存在します。

細胞同士は枝分かれした細胞突起を骨基質中に伸ばし、骨細管と呼ばれる微細な管を介して互いに連絡を取り合います。

この突起はギャップ結合で接触しており、イオンや小分子の細胞間でのやり取りを可能にしています。

骨細管は細胞外液を含んでおり、この細胞外液や細胞突起のギャップ結合を通じて隣接する骨細胞だけでなく、近くの血管内成分とも連結しています。

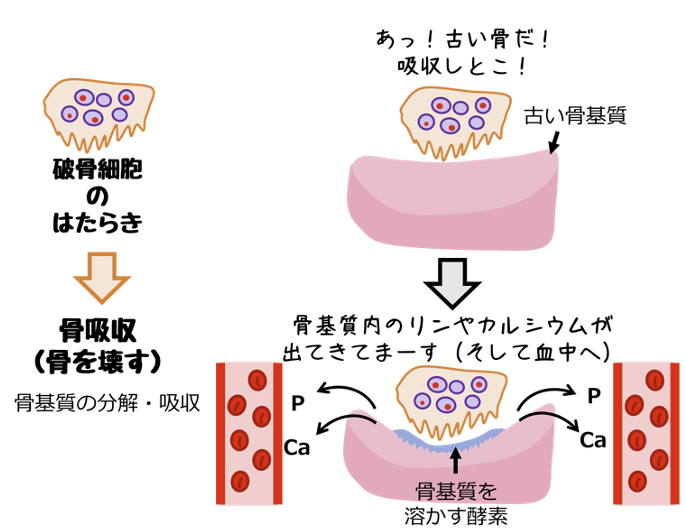

破骨細胞は骨吸収を行う多核の大型細胞

破骨細胞は骨組織の吸収(骨吸収)を専門に担う多核の大型細胞で、骨のリモデリング、修復、そして血中カルシウム濃度の調節を行います。

この破骨細胞はマクロファージ-単球系に由来する細胞です。

マクロファージ型の細胞は存在する場所によって名称が変わります。

破骨細胞は骨吸収を効率的に行うための特殊な構造をもっています。

●波状縁と骨吸収窩

破骨細胞は骨表面に「波状縁」と呼ばれる複雑なひだ状の細胞膜を形成します。

この波状縁から、酸(プロトン)とリソソーム酵素(カテプシンKなど)を分泌することで骨基質を消化・吸収します。

この骨が吸収されたくぼみは「ハウシップ窩」または「骨吸収窩」と呼ばれます。

●明帯

破骨細胞は骨吸収窩を取り囲むように「明帯」を形成します。

この明帯は細胞膜が骨表面に密着することで、骨吸収窩を閉鎖的な空間とし、効率的な骨吸収を可能にします。

骨は破壊と形成のリモデリングを行う

古い骨が絶えず吸収され、その部位に新しい骨が形成されることで、骨が一生涯にわたって新しく作り変えられ続ける過程のこと

骨リモデリングの目的

- 量の維持と物理的強度の保持:

破骨細胞による骨吸収と、骨芽細胞による骨形成が均衡を保ちながら再構築されることで、骨は常に一定の骨量を維持し、骨の物理的強度を保つ。

これにより、骨は構造的な支持機能(体を支える骨格の形成、筋組織の固定、脳や内臓の保護など)を維持できる。 - ミネラルバランスの調節

骨は全身のカルシウムの99%とリンの85%を貯蔵する巨大な貯蔵庫。

リモデリングは、血液中のカルシウムイオン濃度やリン酸塩濃度を調節し、細胞の生命活動の維持に大きく寄与する。

生命活動に必要なリンを含むリン酸カルシウムを硬組織の無機成分として利用することで、脊椎動物は体液の恒常性を保つことが可能となる

骨に関する臨床的なマーカー(骨代謝マーカー)

骨代謝マーカーと呼ばれるものがあり、骨の吸収と形成の活動を血液や尿から測定することで、骨の代謝状態を評価するために用いられます。

1. 骨代謝マーカーの臨床的意義

骨粗鬆症や各種代謝性骨疾患、そして癌の骨転移などにおいて、骨の状態を評価する上で重要であり、広く臨床応用されています。

例えば、癌が骨に転移すると、正常なリモデリングのバランスが崩れ、骨吸収や骨形成が異常に促進されることがあります。

このような病態の評価や治療効果の判定に役立ちます。

骨代謝マーカーには骨形成マーカーと骨吸収マーカーがあります。

骨形成マーカーは4種類

骨形成マーカーは、骨芽細胞による新しい骨の形成活動を反映する指標。

骨芽細胞が骨基質を合成・分泌する過程で産生される物質や、骨芽細胞自体の活動性を示す酵素などがこれに該当します。

- 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)

骨芽細胞の細胞膜に存在する酵素で、骨形成の活性を反映する。

骨折の修復や悪性腫瘍の骨転移、副甲状腺機能亢進症、くる病などで高値となる。

血清で測定する。 - オステオカルシン(Osteocalcin, BGP)

骨基質の有機成分の一つである糖タンパク質で、骨芽細胞で合成する。

1分子あたり3個のGla(γ-カルボキシグルタミン酸)残基を含み、このGlaを介してハイドロキシアパタイトに結合する。

骨の代謝検出に使われる。

血清で測定する。 - I型プロコラーゲンN-端プロペプチド(PINP)

骨組織の主要な有機成分であるI型コラーゲンは、骨芽細胞内でI型プロコラーゲン(三重らせん)として形成された後、細胞外に分泌される。

その際、両末端のプロペプチド部分が切断され、そのN端の断片がPINP。

PINPはI型コラーゲン合成の過程で産生されるため、骨形成の活発さを直接的に反映する。

骨粗鬆症の治療効果判定に用いられる。

血清で測定する。 - I型プロコラーゲンC-端プロペプチド(PICP)

PINPと同様に、I型プロコラーゲンが細胞外に分泌される際に切断されるC端の断片。

血清で測定する。

骨吸収マーカーは6種類

破骨細胞による骨組織の分解(骨吸収)活動を反映する指標。

破骨細胞が骨基質を分解する過程で遊離する物質や、骨吸収に伴って骨から溶け出す成分などがこれに該当する。

- 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRAPC-5b)

破骨細胞が分泌する酵素で、骨吸収時に骨から溶け出すため、骨吸収の活発さを反映する。 - デオキシピリジノリン(DPD)

I型コラーゲンの分解産物に含まれる架橋物質。

その分布は骨と歯に限られ、尿中の濃度は軟骨を除いて体内の骨吸収を反映する。

骨粗鬆症、副甲状腺機能亢進症、がんの骨転移で高値。

骨特異性が高く、骨吸収を特異的に反映するとされる。

尿で測定する。 - I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)

I型コラーゲンが分解される過程で産生される断片で、骨吸収マーカーとして血中や尿中で評価される。

骨粗鬆症、がんの骨転移で高値となる。 - I型コラーゲン架橋C-テロペプチド(CTx)

NTxと同様にI型コラーゲン分解産物で、骨吸収マーカーとして血中や尿中で評価される。

骨粗鬆症、がんの骨転移で高値となる。 - I型コラーゲンC-テロペプチド(ICTP)

I型コラーゲンのC端テロペプチド部分の断片で、骨吸収状態を反映するマーカーとして測定される。

がんの骨転移で高値となる。

血清で測定する。 - ヒドロキシプロリン

I型コラーゲンに特徴的なアミノ酸で、I型コラーゲン分解産物として尿中、血清濃度が骨吸収を反映する。

※赤文字

乳がん、肺がん、前立腺がんの確定診断がついたものは赤字4つの検査が骨転移の診断として保険収載されている。

骨組織の標本作製と染色

十分な固定・脱脂および脱灰を行う

骨組織のような石灰化で硬い組織は酸などによる脱灰が必要です。

脱灰前には十分な固定および脱脂も重要になります。

骨や類骨に関係する染色法

骨の染色で代表的なものはKossa(コッサ)反応です。

硝酸銀を使う染色で黒く染まる点を覚えておきましょう。

骨代謝に関わる主要なホルモン・分子

骨の吸収と形成のリモデリングを直接的に調節する主要なホルモンとして❶副甲状腺ホルモン❷カルシトニン❸活性型ビタミンDなどがあります。

- 副甲状腺ホルモン(パラトルモン)

副甲状腺から放出されるホルモン。

主に破骨細胞を刺激し、骨を再吸収してカルシウムを血中に放出することで、血中のカルシウム濃度を上昇させる働きがあります。

さらに、腎臓と消化管にも作用し、カルシウムの吸収と保持を促進します。

また、腎臓での活性型ビタミンDの分泌を刺激する役割も果たします。 - 甲状腺ホルモン(カルシトニン)

甲状腺から放出されるホルモンです。

破骨細胞の働きを抑制し、骨の再吸収を減らすことで、血中のカルシウム濃度を低下させる。 - 活性型ビタミンD(活性型ビタミンD3)

皮膚でコレステロールを原料として前駆体がつくられ、紫外線エネルギーによって不活性型ビタミンDが生成されます。

その後、肝臓と腎臓で2段階の代謝反応を受けて活性型ビタミンDになります。

この活性型ビタミンDは、小腸からカルシウムを吸収するために不可欠なホルモンとして機能します。 - エストロゲン

エストロゲンは破骨細胞の活性を抑制し、骨芽細胞の活性を促進する。 - 成長ホルモン、ソマトメジン

成長ホルモンは下垂体から分泌され、肝臓に作用してソマトメジンを産生させます。

ソマトメジンは骨端板の軟骨細胞に作用し、身長を増加させます。

骨折治癒の促進にも働きます。 - ソマトスタチン

成長ホルモン細胞からの成長ホルモン分泌を抑制するホルモン。 - Ihh(インディアンヘッジホッグ)

軟骨細胞の分化段階を調節する分子。

軟骨周囲の細胞のPTHrP(副甲状腺ホルモン関連タンパク質)産生を促進し、軟骨細胞の増殖と分化を調節しています。

また、骨膜および一次海綿骨の骨芽細胞分化にも関与しています。 - BMP(骨形成タンパク質)

筋肉内にBMPを注入すると、初期には軟骨が形成され、その後、軟骨内骨化により骨組織に置換されることが知られています。

これは骨形成の強力な誘導因子であることを示唆しています。

がん(悪性腫瘍)と骨転移

骨は悪性腫瘍の転移先としても有名です。

また、腫瘍の種類によって骨転移の様式が異なり、それが試験に問われます。

| 腫瘍の種類 | 転移の種類 | |||

| 溶骨型 | 造骨型 | 混合型 | 骨梁間型 | |

| 乳癌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 肺癌 | 〇 | ー | ー | 〇 |

| 神経芽腫 | 〇 | ー | 〇 | ー |

| 多発性骨髄腫 | 〇 | ー | ー | ー |

| 腎癌 | 〇 | ー | ー | ー |

| 甲状腺癌 | 〇 | ー | ー | ー |

| 前立腺癌 | ー | ◎ | 〇 | ー |

| 肝癌 | ー | ー | ー | 〇 |

| 胃低分化腺癌 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 膵癌 | ー | ー | ー | 〇 |

骨転移の頻度

骨転移の頻度が高い腫瘍としては以下のものがある。

- 前立腺がん

- 乳がん

- 腎がん

- 肺がん

- 甲状腺がん

など

骨転移の部位として高いものは以下の通り。

- 脊椎(1位)

- 大腿骨

- 骨盤

- 肋骨

保険収載されている検査・治療薬

●検査

乳がん、肺がん、前立腺がんの確定診断がついたものは、以下の4つの検査が骨転移の診断として保険収載されている。

- ICTP

- NTx

- DPD

- TRAPC-5b

●治療薬

- ゾレドロン酸

2005年に各種固形がん骨転移と多発性骨髄腫に対して保険承認。 - パミドロン酸

2007年に乳がん骨転移に対して保険承認。 - デノスマブ

2012年に各種固形がん骨転移と多発性骨髄腫を対象として保険承認。