【PAM染色】メセナミン銀で腎基底膜を黒に染める染色を徹底解説!

PAM染色は腎糸球体基底膜を染める一般的な染色で、試験にも筆記・画像ともに高頻出です。

この記事は主に試験に必要な知識を中心に1記事に全てまとめました。

これだけ覚えれば試験はOK!

ぜひ試験対策としてPAM染色まとめ記事としてお使いください。

- 切片の厚さ

- 薄く(1〜2μm)

- 腎糸球体基底膜を染める

- 薄く(1〜2μm)

- 使われる試薬

- 過ヨウ素酸

- メセナミン銀(加温)

- 何を何色に染めるか

- 糸球体基底膜:黒

- メサンギウム基質:黒

- 細網線維:黒

- よく使われる臓器

- 腎臓

- どんな時に有効か

- 慢性糸球体腎炎

- 膜性腎症

- 糖尿病性腎症

- その他

- HE染色と二重染色する

- 腎の画像問題で黒い線があればPAM染色

PAM染色は腎糸球体基底膜の変化を見る

腎糸球体は毛細血管で、その外周に基底膜とたこ足細胞の足突起があります。

内側にはメサンギウム基質と細胞が存在するが血管内皮との間に基底膜が存在せず、物質が移動しやすい。

この❶基底膜 ❷メサンギウム ❸足細胞 ❹毛細血管内皮細胞 を総称して糸球体係蹄と呼びます。

疾患によって、この糸球体係蹄の構造に変化が見られ、それを染色で確認します。

糸球体係蹄の変化を見る染色は、

の5種類です。

PAM染色は特に ❶基底膜 ❷メサンギウム の2つの変化を検出する目的で染色されます。

PAM染色の工程

染色は全体の流れを何となく把握すると理解しやすくなります。

一度目を通しておいてください。

※水洗は省略

- 薄めに薄切

(1~2μm) - 脱パラ・脱キシ・脱水

- 1%過ヨウ素酸

(酸化) - メセナミン銀液【加温60℃】

(鍍銀) - 4%中性ホルマリン水溶液

(増感) - 0.2%塩化金水溶液

(置換) - 5%チオ硫酸ナトリウム

(定着) - HE染色

- 脱水・透徹・封入

- 薄く薄切する

- 酸化剤は過ヨウ素酸

- 酸化してから銀に行くこと

- 加温する

- 特徴的な試薬

- メセナミン銀

- ホルマリン

- 塩化金

- チオ硫酸ナトリウム

薄く切る|基底膜の微細構造を見る

糸球体基底膜の変化を見たい時は1~2μmと薄く薄切します(通常は3~4μm)。

薄くしないと糸球体基底膜の微細な変化が分からないためです。

PAM染色の主な目的は基底膜構造の変化であるため、薄く切ります。

通常の基底膜は上皮側から❶透明層(内透明層)❷緻密板❸網状層(外透明層)の3層構造からなっており、一般的には3層全体を基底膜と呼ぶ。

狭義の基底膜としては緻密層を指す。

多くの基底膜は50~100nmほどであるが、糸球体基底膜は300nmと厚い。

しかし、検査の赤本には0.05μm(50nm)と記載されており、誤りか狭義の基底膜を指している可能性があると思われる。

PAM染色の原理|酸化とメセナミン銀を使う

- 過ヨウ素酸で基底膜の糖蛋白を酸化

↓ - アルデヒドが生じる

↓ - メセナミン銀で呈色

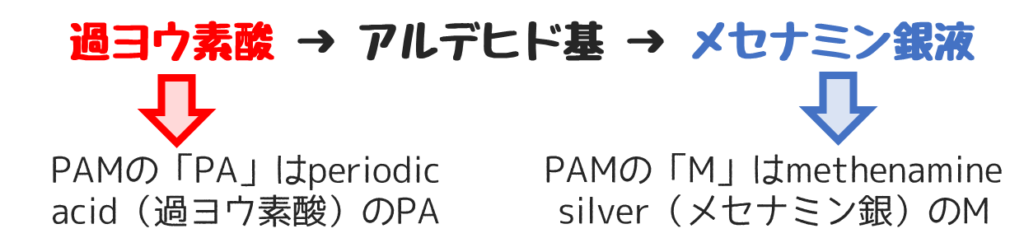

PAM染色は染色原理が名前になっています。

- PAMの【PA】は過ヨウ素酸のperiodic acid

- PAMの【M】はメセナミン銀

上記5つはゴロで覚えてください。

【ゴロ】

パスタをフォークで食べるパンダ、グローブはめてグリーティング

- パス(PAS反応)

- フォーク(フォイルゲン反応)

- パンダ(PAM)

- グローブ(Grocott染色)

- グリーディング(グリドリー染色)

PAM染色の試薬|過ヨウ素酸とメセナミン銀

PAM染色では

- 過ヨウ素酸

- メセナミン銀液

- 中性ホルマリン水溶液

- 塩化金水溶液

- チオ硫酸ナトリウム

の5種類が重要です。

一気に覚えるのが難しい人は❶過ヨウ素酸❷メセナミン銀液の2つをまず覚えよう!

過ヨウ素酸とメセナミン銀液を覚えたら他の試薬を覚えましょう。

メセナミン銀液は硝酸銀からつくる

メセナミン銀という試薬が出てきましたが、この銀は存在しません。

硝酸銀といくつかの試薬を混合して作られたものを【メセナミン銀液】と呼びます。

- メセナミン(ヘキサメチレンテトラミン)

- 硝酸銀

- ホウ砂

「硝酸銀を使う染色は?」という問題で答えになる可能性もあるので注意しておこう!

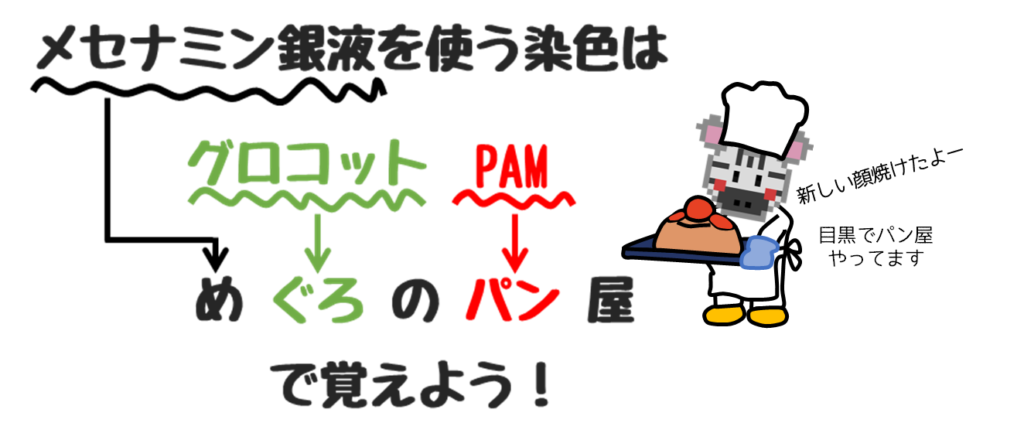

PAM染色は加温する染色の1つ

PAM染色は加温する染色の1つです。

加温する染色を選ばせる問題は試験に出るため、以下のゴロを使って確実に覚えましょう。

- 神経系の染色

- 脂肪染色

- Feulgen反応

- Masson-Fontana染色

- ヘルマン・ヘレルストローム

- DOPA反応

- Grimelius染色

- Warthin-Starry染色

- PAM染色

- Grocott染色

加温する染色のゴロ

【顔が紳士なホイール持った魔法使い、変などんぐりと悪いパン食べてグロッキー】

- 顔(加温)

- 紳士(神経系染色と脂肪染色)

- ホイール(Feulgen 反応)

- 魔法使い(Masson-Fontana 染色)

- 変な(ヘルマン・ヘレルストローム)

- どん(DOPA反応)

- ぐり(Grimelius染色)

- 悪く(Warthin-Starry染色)

- パン(PAM染色)

- グロッキー(Grocott染色)

PAM染色はHE染色と二重染色する

PAM染色はメセナミン銀だけでなく、HE染色でその他の部分を染めます。

HE染色と二重染色する染色は一般的に以下の2つです。

- ビクトリア青染色

- PAM染色

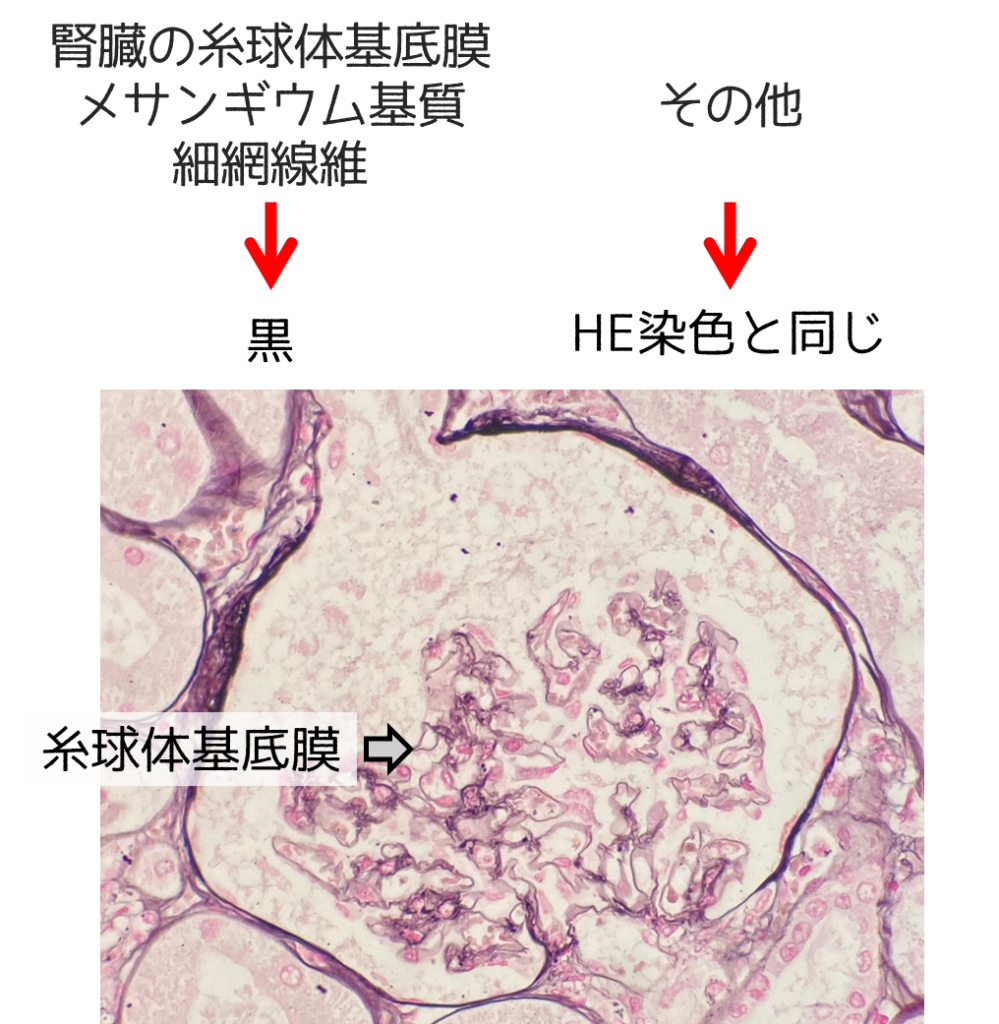

画像問題対策|PAM染色の染色結果

- 糸球体基底膜:黒〜黒褐色

- メサンギウム基質:黒〜黒褐色

- 細網線維:黒〜黒褐色

染色対象として糸球体基底膜が頻出で、それ以外は覚えなくて良いくらいです。

(出ないとは言い切れません)

腎臓の画像問題は4つのを考える

腎臓の画像が出た時点で染色は4つに絞られます。

- 腎臓の組織像を分かるようにしておく

- 全体が赤のみ場合はPAS反応

- 黒い線がある場合はPAM染色

- 核が紫、線が青い場合はMasson-trichrome染色

- 核が赤、線が青い場合はAZAN染色

染色の画像問題は基本的に正常組織を理解すればあとは色だけで解くことができます。

まずは正常組織が分かるようにしておきましょう。

正常組織はネットで検索してたくさん見て慣れよう!

PAM染色が有効な疾患

主に糸球体病変の検出に有効です。

- 慢性糸球体腎炎(以下の総称)

- IgA腎症

- メサンギウム増殖性腎炎

- 膜性増殖性糸球体腎炎

- 膜性腎症(膜性糸球体腎炎)

- 管内増殖性糸球体腎炎

- 半月体形成性糸球体腎炎

- 糖尿病性腎症

練習問題(国家試験問題)

62回PM51

腎臓の糸球体基底膜を観察するための染色法として適切なのはどれか。

1.PAM 染色

2.orcein 染色

3.Giemsa 染色

4.Alcian blue 染色

5.Victoria blue 染色

- 答えはここをクリック

-

1.PAM 染色

63回AM53

腎臓の特殊染色標本(別冊No.10)を別に示す。

染色法はどれか。

1.PAS 反応

2.azan 染色

3.PAM 染色

4.Masson trichrome 染色

5.elastica van Gieson 染色

- 答えはここをクリック

-

3.PAM 染色

68回PM46

疾患とその診断に有用な染色法との組合せで誤っているのはどれか。

1.肝硬変 ー 渡辺の鍍銀法

2.心筋梗塞 ー azan 染色

3.ヘモジデローシス ー toluidine blue 染色

4.慢性糸球体腎炎 ー PAM 染色

5.B 型肝炎 ー Victoria blue 染色

- 答えはここをクリック

-

3.ヘモジデローシス ー toluidine blue 染色

69回PM57

銀液を加温しないのはどれか。

1.PAM 染色

2.Grocott 染色

3.渡辺の鍍銀法

4.Grimelius 染色

5.Masson-Fontana 染色

- 答えはここをクリック

-

3.渡辺の鍍銀法