【ビクトリア青染色】ビクトリア青染色の画像問題は血管侵襲が9割!見分け方を徹底解説

ビクトリア青(Victoria blue)染色の画像問題で注目すべきポイントはたった1つです。

この記事では、国家試験の過去問で何度も問われている【血管侵襲】の見抜き方を、イラストを使って誰でも分かるように解説します。

この記事を読めば、ビクトリア青染色の画像問題が確実に解けるようになります。

ビクトリア青染色で癌の血管侵襲を確認できる

ビクトリア青染色は基本的に次の2つ見るときに使います。

- 癌細胞の血管侵襲を見たい時

- HBs感染を疑う時

がん細胞が血管(動脈や静脈など)の内部に入り込んで存在している状態を指し、血管浸潤とも呼ばれる。

がん細胞が血管内に侵入すると、そのまま血流に乗って肺や肝臓、骨、脳などの遠隔臓器へ移動しやすくなるため、転移リスクが高まる。

そのため、血管侵襲の確認は予後や治療方針の決定にも大きく影響する重要な要素になる。

血管侵襲とリンパ管侵襲を合わせて【脈管侵襲】とも呼び、病理診断では血管侵襲(V)とリンパ管侵襲(Ly)を区別して評価する。

血管侵襲はEVG染色またはビクトリア青染色、リンパ管侵襲はD2-40抗体でリンパ管を染めて確認することが多い。

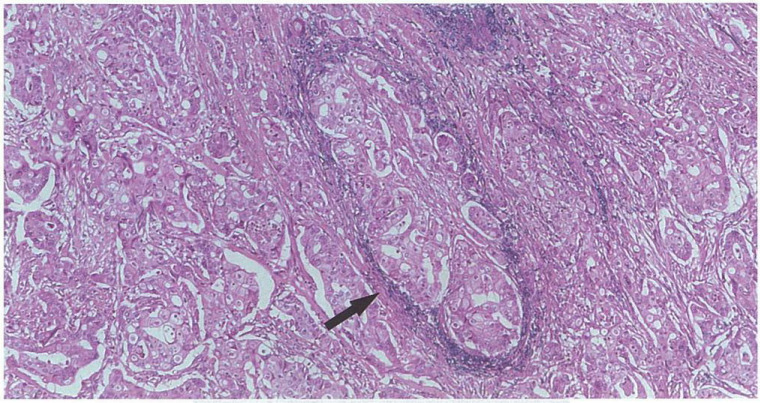

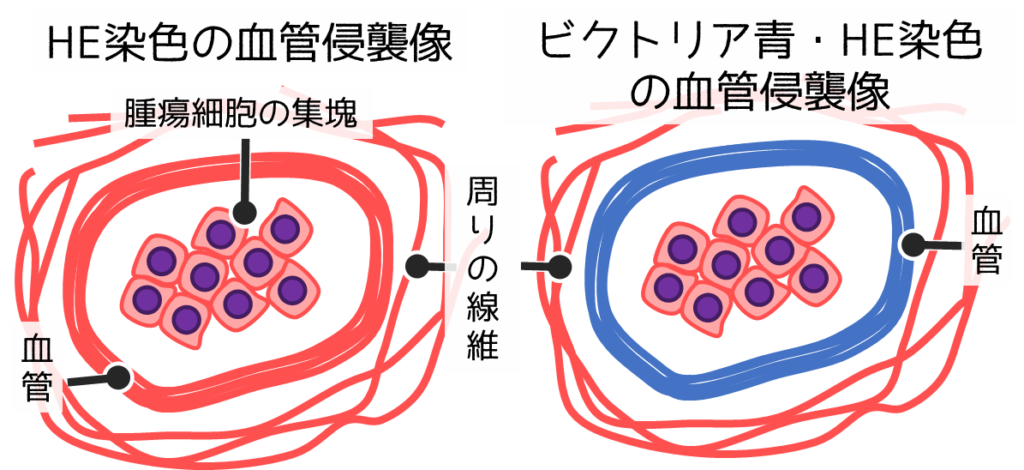

左図のHE染色では血管が周囲と同じ色で見分けがつきません。

右図のビクトリア青染色は弾性線維(血管)だけ青いため分かりやすくなります。

その青の中に癌細胞がいれば、血管の中に侵襲しているということになります。動脈や静脈といった比較的太い血管の壁には、ゴムのように伸び縮みする弾性線維が豊富に含まれています。そのため、弾性線維を特異的に染めることで、血管の輪郭をくっきりと浮かび上がらせることができるのです。

動脈や静脈といった比較的太い血管の壁には、ゴムのように伸び縮みする弾性線維が豊富に含まれている。

そのため、弾性線維を特異的に染めることで、血管の輪郭をくっきりと浮かび上がらせることができる。

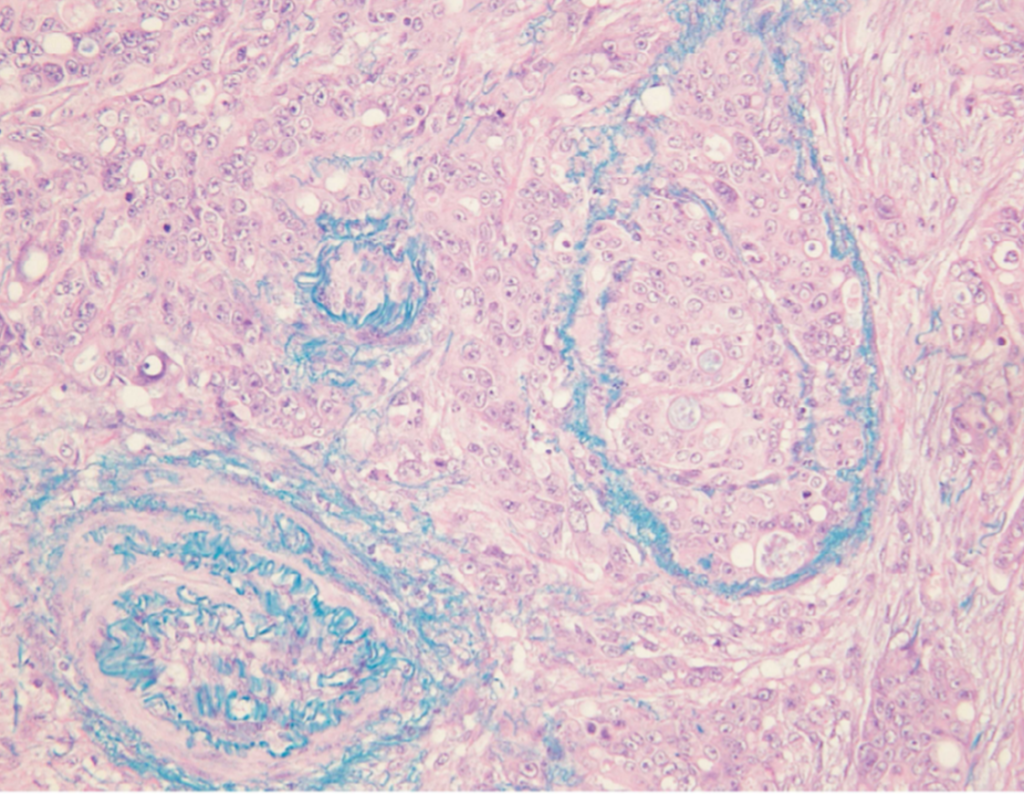

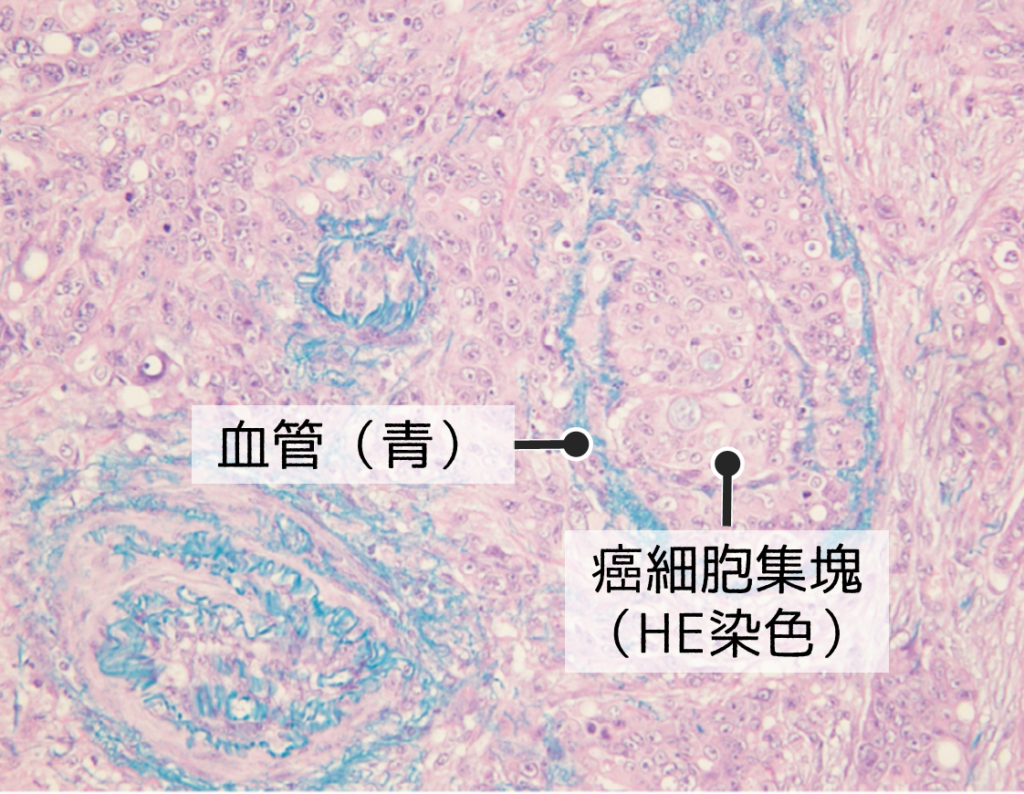

実際のビクトリア青染色の血管侵襲像

ビクトリア青染色では下写真のように血管壁が青く染まります。

さらに血管の中に細胞が充満しています。

通常、血管は血液が通る空洞であるため中に細胞が充満しているのは異常です。

ビクトリア青染色の血管侵襲像

血管壁を染める染色はEVG、オルセイン、ビクトリア青の3つ。

この中で血管が青く染まるのはビクトリア青染色だけ。

青い血管が出たらビクトリア青染色を選ぼう!

ビクトリア青は弾性線維、HBs抗原、軟骨を染める

ビクトリア青染色は以下の7つを青く染めることができます。

特に❶〜❸の染色を覚えましょう。

上記の❶〜❸の物質を染める染色は他にもあるので合わせて覚えましょう。

- 弾性線維を染める染色

- ビクトリア青染色

- EVG(エラスチカ・ワンギーソン)染色

- オルセイン染色

- ゴモリのアルデヒド・フクシン染色

- ワイゲルト染色

- HBs抗原を染める染色

- ビクトリア青染色

- オルセイン染色

- 軟骨基質を染める染色

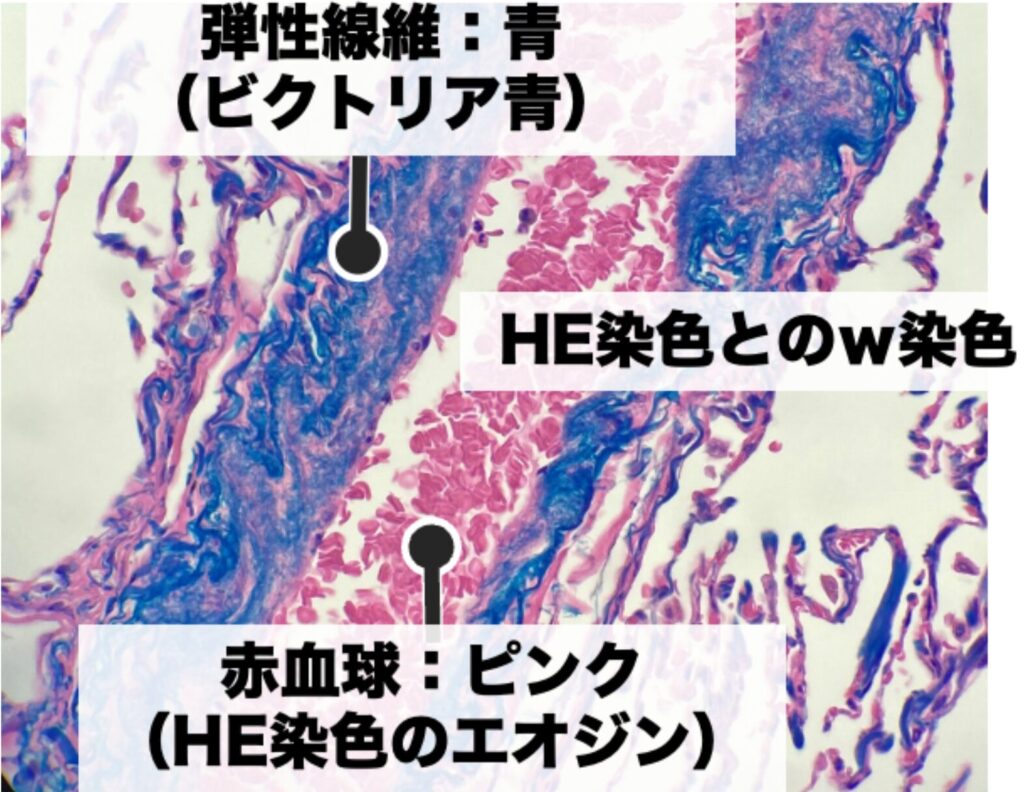

ビクトリア青染色はHE染色と二重染色が可能

ビクトリア青染色はHE染色と二重染色が可能で、実際に行うことが多いです。

※単体で染めることも可能

HE染色との二重染色により標本上で「病変部がどこにあり、どんな変化が起きているのか」を総合的に判別しやすくなる。

つまり、以下のそれぞれの欠点を補うことができる。

●HE染色

全体像がわかりやすく、特定の物質がわかりにくい

●ビクトリア青染色などの特殊染色

特定の物質がわかりやすく、全体像がわかりにくい。

HE染色と二重染色する染色は一般的に以下の2つです。

- ビクトリア青染色

- PAM染色

ビクトリア青の対比染色はケルンエヒトロートorヘマトキシリン

主に免疫組織化学染色や特殊染色の際に、標的となる物質や構造を染めた後、組織や細胞全体の形態や他の構造を別の色素で染色する方法。

特に核の染色を指すことが多い。

カウンターステインとも呼ばれる。

ビクトリア青染色の対比染色、つまり核染色はHE染色と二重染色するか否かで変わります。

- ビクトリア青単体の場合

ケルンエヒトロート - HE染色との二重染色の場合

ヘマトキシリン

ケルンエヒトロートは核を赤く染めるから、青くなる染色や黒くなる染色によく使われるよ

過去問演習

63回午前52

大腸癌の特殊染色標本を別に示す。

この染色法が目的とする対象はどれか。

1. 筋線維

2. 弾性線維

3. 細網線維

4. 膠原線維

5. 神経線維

- 答えはここをクリック

-

答え:2

53回午後90

胃癌静脈浸潤部の顕微鏡写真を別に示す。

矢印で示される部位を青く染色している色素は何か。

1. アルシアン青

2. ビクトリア青

3. ヘマトキシリン

4. ベルリン青

5. レゾルシン

- 答えはここをクリック

-

答え:2