結合組織(支持組織)とは?よく分からない結合組織(支持組織)を分かりやすくイラスト解説

今回は「結合組織(支持組織)」について。

大事なのに学校でもあまり教えてくれないこの言葉。

そんな悩みをここで解決しよう!

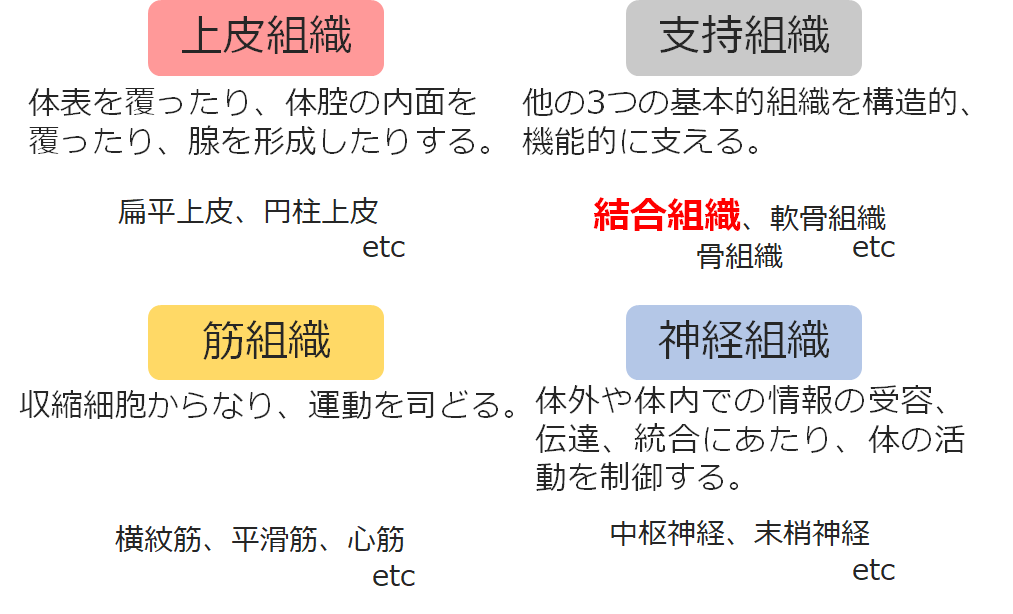

支持組織は四大組織の1つ

組織とは細胞があつまったもの。

そして組織は大きく4種類に分けられます。

この4つは四大組織と呼ばれ、全ての組織がこの4つのどれかに該当します。

- 上皮組織

- 支持組織

- 筋組織

- 神経組織

今回は結合組織は【支持組織】に含まれるよ。

いろんな組織が4つのどこに該当するかは必ず理解しておこう!

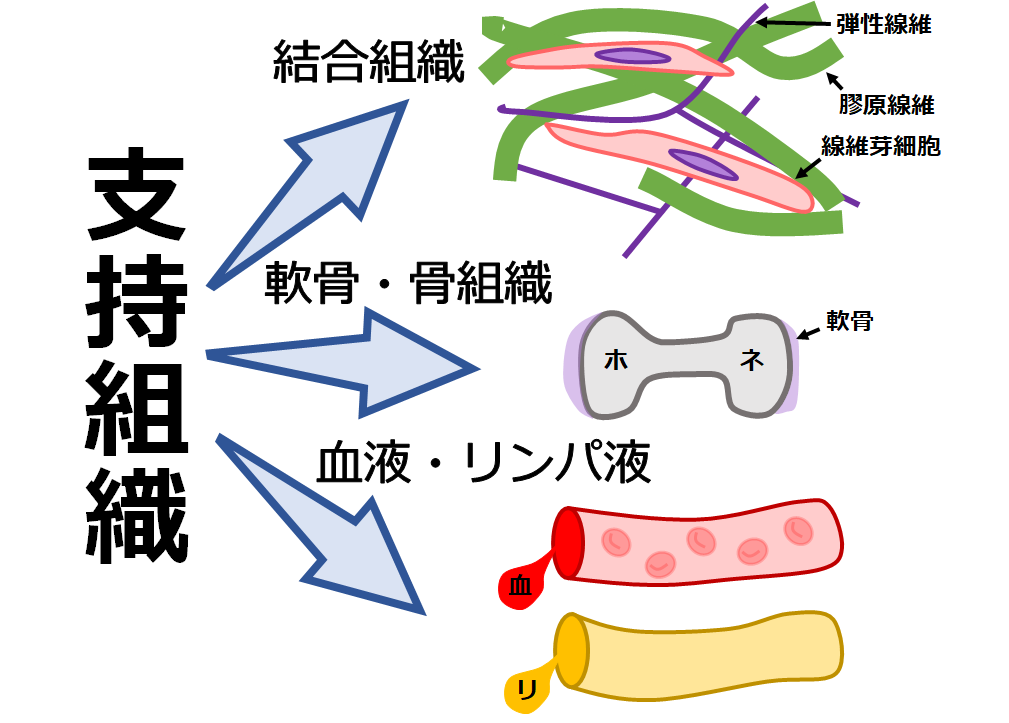

支持組織は結合組織、軟骨・骨組織、血液・リンパ

支持組織はカラダを支えたり、器官の形を保ったりするもの。

以下の3種類が当てはまります。

- 結合組織

- 軟骨・骨組織

- 血液・リンパ液

これらの支持組織には共通する特徴があります。

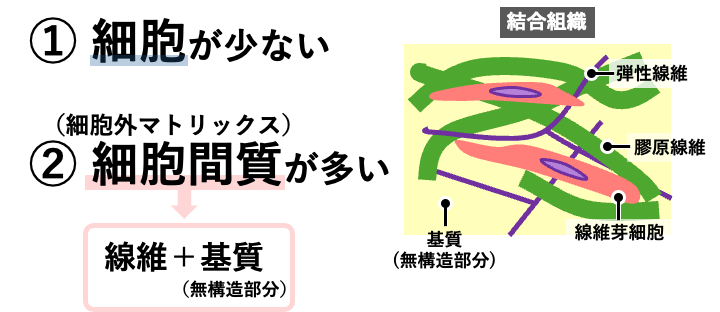

支持組織は細胞が少なく細胞間質が多い

支持組織には大きな2つの特徴があります。

【細胞間質】

線維と基質で構成され、細胞外マトリックス(細胞外基質)とも呼ばれる。

【基質】

細胞間質の無構造な部分でタンパク質や糖質などを含む。

無定型基質とも呼ばれる。

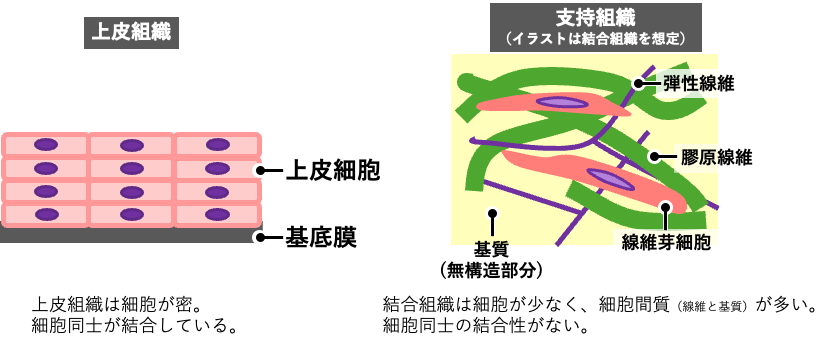

支持組織は上皮組織と対比の関係にある

支持組織は上皮組織と対比な部分が多い。

比べると理解しやすいよ。

- 上皮組織

- 細胞が密に存在。

- 細胞同士に結合性がある。

- 支持組織

- 細胞が少なく、細胞間質が多い。

- 細胞同士の結合性がない。

結合組織は組織間のスキマを埋めるもの

体内のあらゆる場所に存在し、組織や器官の間や内部に入り込んで隙間を埋め、それらを繋ぎとめたり形を保ったりする役割を持つ組織

【さらに簡単にいうと】

組織と組織のスキマを埋めているもの。

細胞や組織の間には隙間があります。

そこを埋める役割を担うのがこの結合組織です。

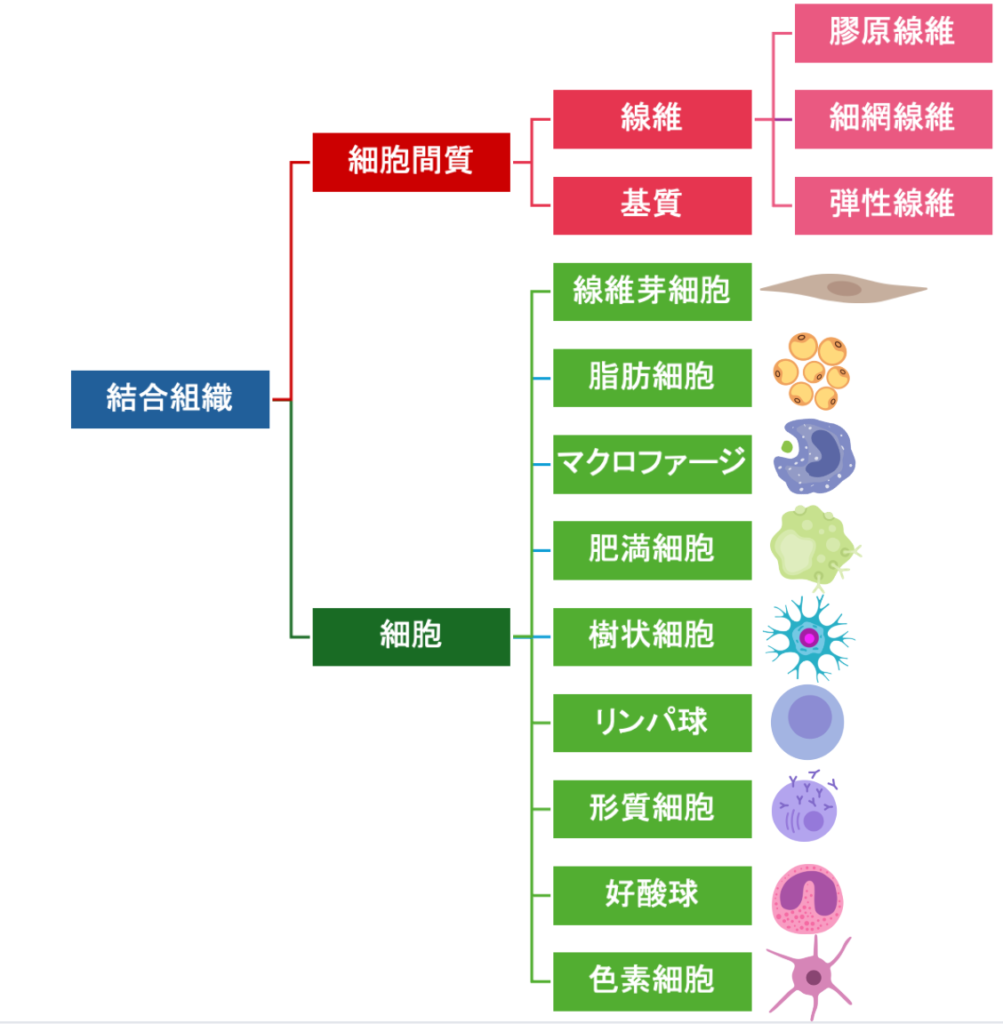

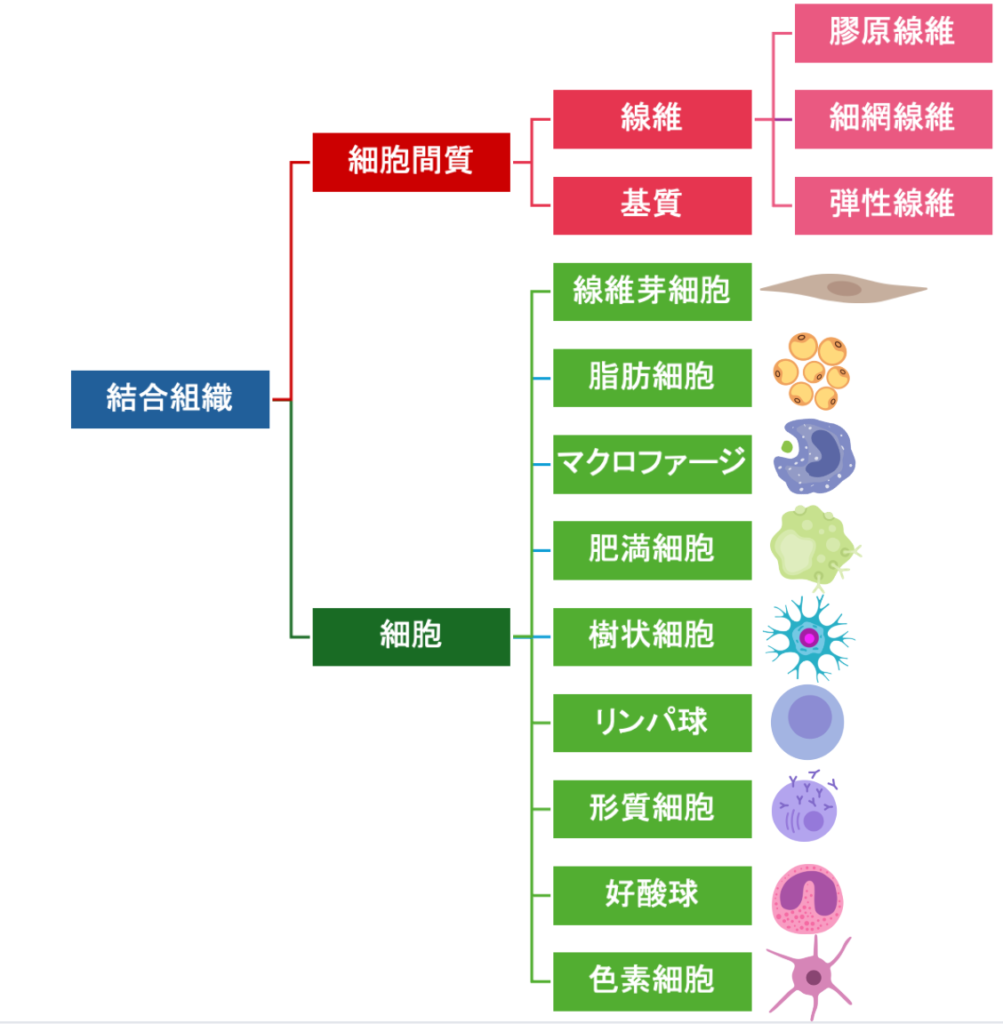

結合組織には線維や基質が多く含まれる

結合組織には何が含まれか確認しましょう。

結合組織 はまず細胞と細胞間質に分かれます。

細胞間質には線維と基質(無定型基質)が含まれ、線維はさらに3種類あります。

結合組織に存在する細胞は一般的に9種類。

線維芽細胞がメインで、脂肪細胞や白血球系の細胞などがいます。

結合組織の線維は3種類ある

結合組織は線維が豊富に存在する。

線維は3種類あるよ。

- 膠原線維

- 弾性線維

- 細網線維

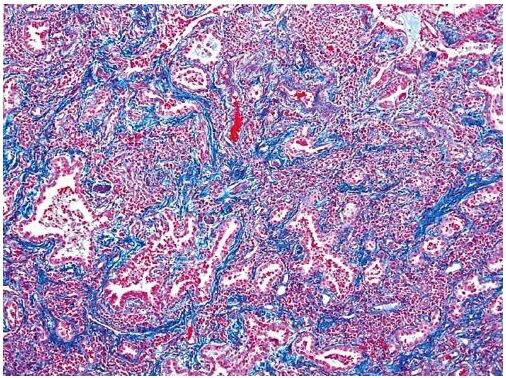

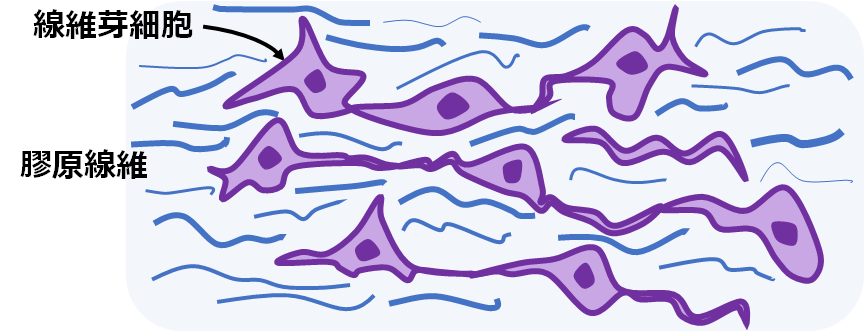

❶膠原線維|最も広く分布する線維

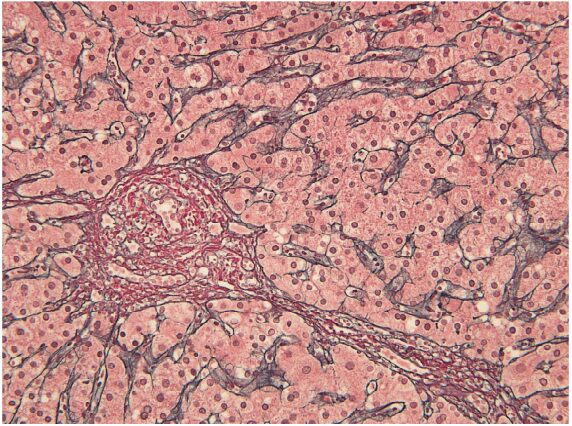

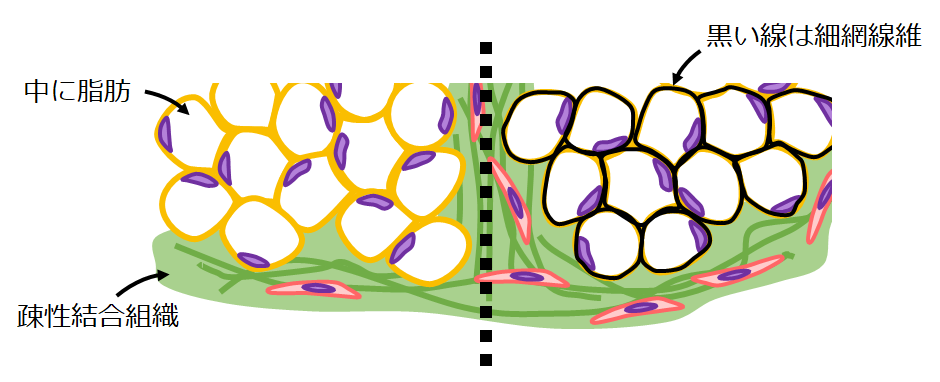

画像の青い部分が膠原線維

細胞間質の主体となる線維で、あらゆる場所に存在する。

Ⅰ型コラーゲンを主成分とし、引っ張られる力に強い。

膠原線維は以下の場所に存在します。

- 真皮

- 靭帯

- 骨

- 軟骨

- 血管壁(外膜)

- 筋膜・腱膜

など

- 膠原線維が増える疾患

- 心筋梗塞

- 肝硬変

- 間質性肺炎

- 糸球体腎炎

- 動脈硬化

- 全身性強皮症

- 膠原線維の染色

ここにまとめた疾患と染色は必ず覚えよう!

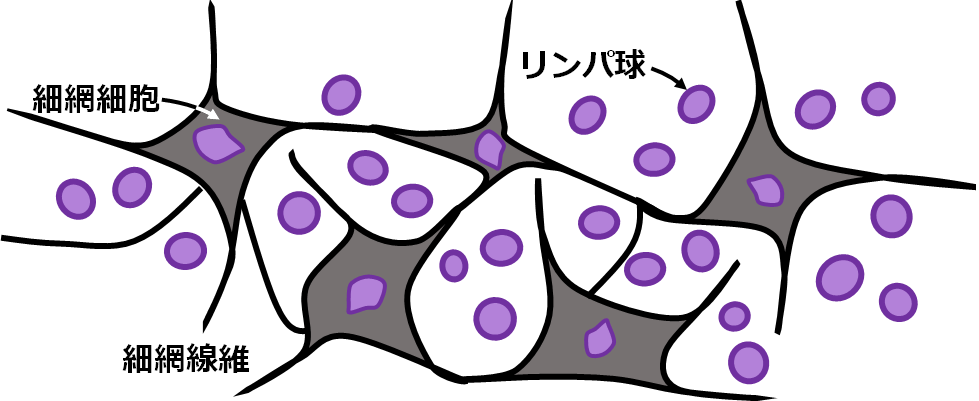

❷細網線維|細網組織に多く含まれる

画像の黒い部分が細網線維

Ⅲ型コラーゲンが主体の細い線維。

糖質を多く含む。

網状や格子状の構造を作る。

以下の組織に多く含まれ、これらの多くは【細網組織】とも呼ばれる。

細網線維は以下の場所に存在します。

- 基底膜

- 肝臓

- リンパ節

- 胸腺

- 脾臓

- 骨髄

など

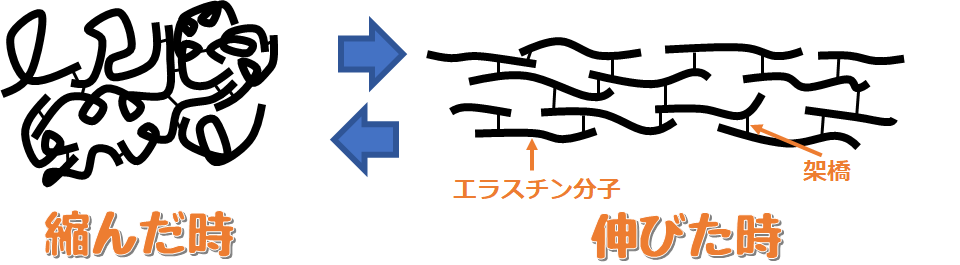

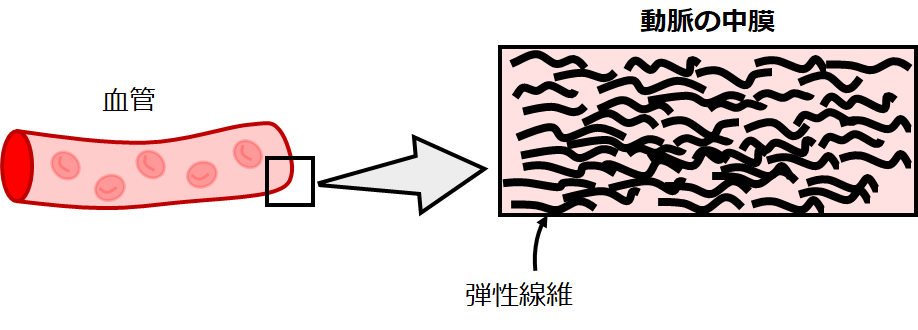

❸弾性線維|伸び縮みする線維

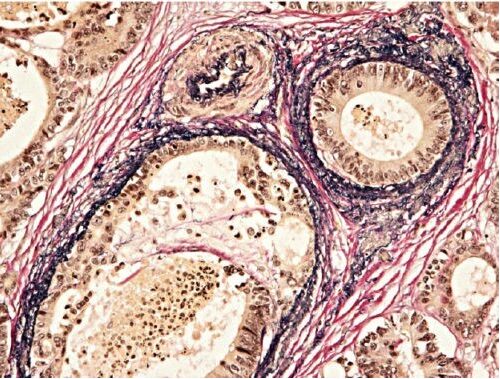

画像の黒い部分が弾性線維

ゴムのように弾性力に富む線維で、2倍以上伸びても元に戻る。

エラスチカとも呼ばれる。

主成分は線維芽細胞が産生するエラスチン。

弾性線維は以下の場所に存在します。

- 血管(中膜)

- 肺

- 弾性軟骨

など

線維の主成分となるコラーゲンは4種類ある

膠原線維や細網線維の主成分はコラーゲンです。

種類はたくさんあるけど、よく出てくるのはⅠ型〜Ⅳ型。

4種類だけなんとなくでも知っておこう!

- Ⅰ型コラーゲン

生体内のコラーゲンの多くを占める最も一般的なコラーゲン。

膠原線維の主成分で線維芽細胞、骨芽細胞などからつくられる。 - Ⅱ型コラーゲン

軟骨に多くみられるコラーゲン。

軟骨芽細胞からつくられる。 - Ⅲ型コラーゲン

細網線維の主成分。

線維芽細胞、平滑筋細胞、シュワン細胞からつくられる。 - Ⅳ型コラーゲン

基底膜の主成分。

基底膜は他にラミニン、ニドゲン、パーレカンなどを含む。

上皮細胞や血管内皮細胞からつくられる。

結合組織の基質(無定型基質)には水・糖・タンパクなどが存在する

水分、糖、タンパクなどが存在するゲル状の部分。

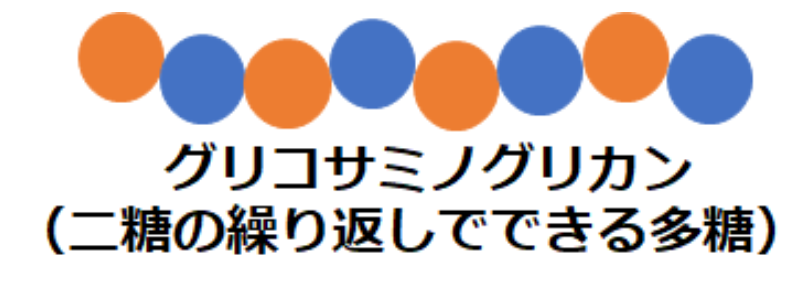

主成分はグリコサミノグリカン(多糖)。

グリコサミノグリカン

グリコサミノグリカンは【酸性粘液多糖類】とも呼ばれます

大量の水を引き込む力があり、硫酸基とカルボキシ基を持つものが多く、アルシアン青染色などで染まる(ヒアルロン酸だけは硫酸基を持たない)。

さらにグリコサミノグリカン(酸性粘液多糖類)は以下の4種類があります。

- ヒアルロン酸

(カルボキシ基はあるが硫酸基がない) - コンドロイチン硫酸

(カルボキシ基も硫酸基もある) - デルマタン硫酸

(カルボキシ基も硫酸基もある) - へパラン硫酸

(カルボキシ基も硫酸基もある) - ケラタン硫酸

(カルボキシ基も硫酸基もある)

グリコサミノグリカンは染色との関連も覚えておこう!

- いくつかの塩基性色素で異染性を示す

- 糖を持つが、通常のPAS反応では陰性

- カルボキシ基や硫酸基がアルシアン青染色で染まる

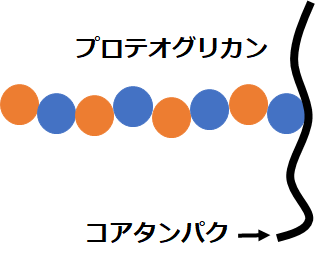

プロテオグリカンはコア蛋白にグリコサミノグリカンが結合したもの

グリコサミノグリカンと似た言葉でプロテオグリカンがあります。

- アグリカン

軟骨に多く存在する。

【コンドロイチン硫酸+ケラタン硫酸】 - デコリン

【コンドロイチン硫酸+デルマタ硫酸】 - バーレカン

【ヘパラン硫酸】 - シンデカン

【コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸】 - バーシカン

【コンドロイチン硫酸】

これはコア蛋白にグリコサミノグリカンが結合した物質の名称です。

多くのグリコサミノグリカンはコア蛋白に結合していますが、ヒアルロン酸だけは結合せず単独で存在しています。

結合組織には主に9種類の細胞が存在する

結合組織の主な細胞成分は9種類ある。

- 線維芽細胞

- 脂肪細胞

- マクロファージ

- 肥満細胞

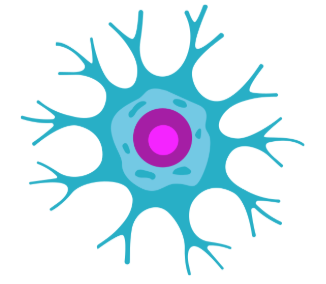

- 樹状細胞

- リンパ球

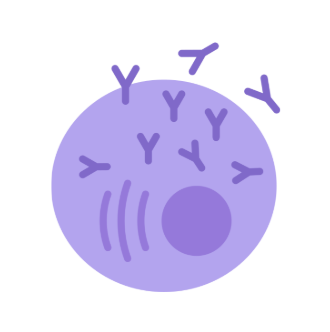

- 形質細胞

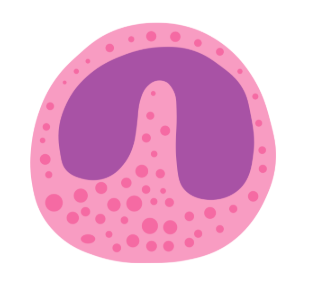

- 好酸球

- 色素細胞

線維芽細胞は線維の素とつくる

- 細長い細胞で核小体が目立つ

- 膠原線維や弾性線維の前駆物質を産生する

- プロテオグリカンをつくる

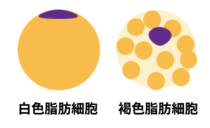

脂肪細胞は2種類あり機能が異なる

- 細胞内に脂肪滴を持つ

- 白色細胞細胞と褐色細胞細胞があり、機能が異なる

- 白色脂肪細胞

大型の脂肪滴を1つ持ち、核が細胞辺縁に圧排される。

エネルギー貯蔵(中性脂肪の貯蔵)が主な役割。

レプチン(食欲抑制)やアディポネクチン(インスリン感受性向上)などのホルモンを分泌する。 - 褐色脂肪細胞

小型~中型の脂肪滴を多数持ち、ミトコンドリアが豊富。

UCP1(脱共役タンパク質1)を発現し、脂肪を燃焼して熱産生(非震え熱産生)を行う。

- 白色脂肪細胞

マクロファージは異物を貪食する

- 貪食能があり、異物を食べて消化する

- 異物の情報をリンパ球に伝える抗原提示能がある

- サイトカインを出す

マクロファージは存在する場所によって名前が変わるのも特徴的!

| 場所・臓器 | 名称 |

|---|---|

| 肝臓 | クッパー細胞 |

| 中枢神経 | ミクログリア(小膠細胞) |

| 肺胞 | 肺胞マクロファージ |

| 骨 | 破骨細胞 |

| 皮膚 | ランゲルハンス細胞 ※機能は樹状細胞に近い |

| 胎盤(絨毛) | ホフバウアー細胞 |

肥満細胞はアレルギーに関与する

- 細胞質にヒスタミンやヘパリンを含む顆粒を持つ

- 顆粒は塩基性アニリン色素で異染性を示す

- IgEと結合する受容体を持つ

- アレルギーに関与する

- トルイジン青

染色の詳細はこちらをクリック - アニリン青

AZAN染色とマッソン・トリクローム染色(MT染色)に使われる。

AZAN染色の詳細はこちら

MT染色の詳細はこちら

樹状細胞は抗原提示を行う

- マクロファージに類似するが貪食能が低く、抗原提示能が高い

- ランゲルハンス細胞、指状嵌入細胞、ヴェール細胞は樹状細胞の仲間

リンパ球はB細胞・T細胞・NK細胞の総称

- 細胞質にRNAが多く好塩基性

- B細胞、T細胞、NK細胞に分けられる

- 免疫を担当する

形質細胞は抗体を分泌する

- Bリンパ球が分化した細胞

- 抗体(免疫グロブリン)を分泌する

- 細胞質は強い好塩基性で粗面小胞体が多い

- 核周囲の細胞質にゴルジ野が多く明るく抜ける

- クロマチンは車軸状と表現される

- 免疫グロブリンの塊のラッセル小体が細胞質にみられる

- ラッセル小体はPAS反応に陽性

好酸球はアレルギーに関与する

- 細胞質にエオジン好性顆粒を多く持つ

- 核は二分葉していることが多い

- 寄生虫感染やアレルギー疾患に関与する

色素細胞はメラニン生成などを行う

- 特定の色素を持つ細胞でヒトではメラノサイトが該当する

- 細胞質に突起がある

- メラノサイトはメラニンを持つ

- 神経外胚葉由来の細胞

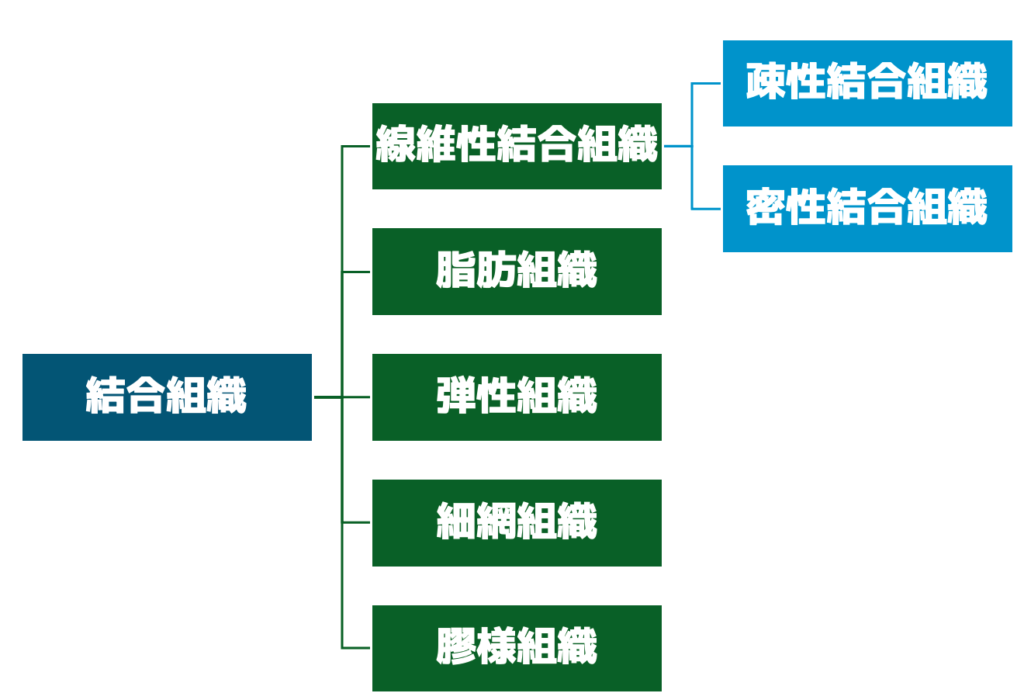

結合組織は構成成分によって5種類に分けられる

線維や細胞などの構成によって種類が変わり、名称も変わる。

基本的にはそこに多い線維や細胞が名前になっています。

- 脂肪細胞が多ければ細胞組織

- 弾性線維が多ければ弾性線維

など

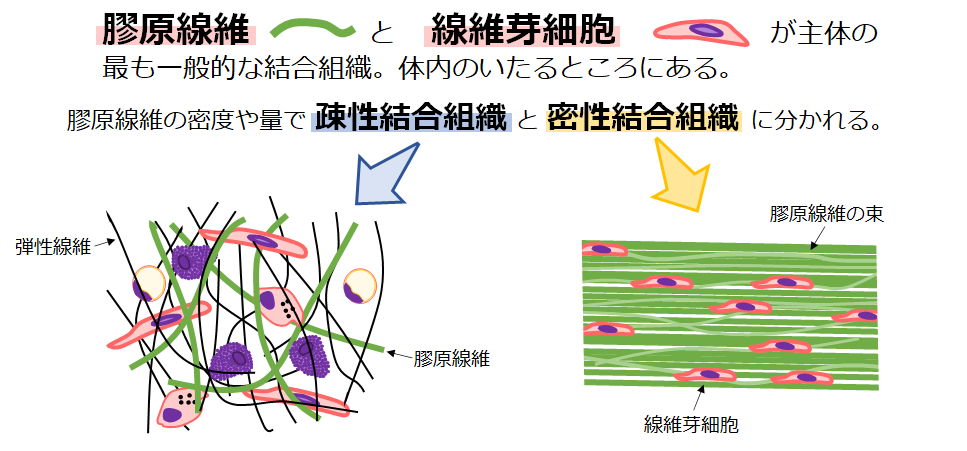

線維性結合組織は最も一般的な結合組織

膠原線維が多い結合組織を線維性結合組織と呼び、線維の密度や量で疎性結合組織と密性結合組織に分かれます。

疎性結合組織

- 膠原線維と若干の弾性線維 が不規則に走る

- その中に線維芽細胞や脂肪細胞やリンパ球などが含まれる

- 皮膚や粘膜下、血管や神経周囲など広く分布する

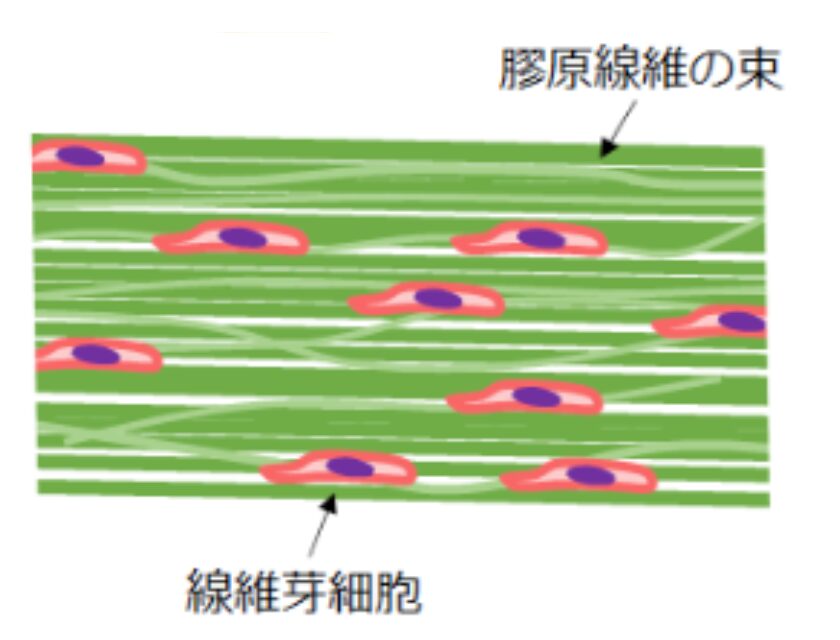

密性結合組織

- 膠原線維の束が密に一定方向に配列する

- 束に密になることで強い牽引力に耐えられる

- 膠原線維の束の隙間に線維芽細胞が存在する

- 腱、靭帯、筋膜、腱膜などがこれに該当する

脂肪組織は脂肪細胞が多い組織

- 脂肪組織は脂肪細胞が集合してできた組織

- 保温効果とかクッション的な役割がある

- 通常の標本作製で工程のアルコールで脂肪が溶ける

- 脂肪細胞の周りは細網線維で囲まれている

弾性組織は弾性線維が多い組織

- 弾性線維が多い組織

- 大動脈などが含まれる

細網組織は細網細胞と細網線維が多い組織

- 肝臓、リンパ節 、脾臓、骨髄などが該当する

- 細網細胞とそれが産生した細網線維からなる組織

膠様組織は胎児や臍帯の組織

- グリコサミノグリカンが多く透明・粘液質なゼリー状の組織

- ワルトンのゼリーとも呼ばれる

- 胎児や臍帯にみられる

- トルイジン青などで異染性を示す